Метрополия

Метрополия – государство, имеющее некоторые территории в состоянии экономической и политической зависимости. Такие зависимые земли называют колониями.

Термин “метрополия” не всегда воспринимался только лишь в этом значении. Корни этого слова уходят к древнегреческому языку, буквально оно переводится как “материнский город”. В контексте истории Древней Греции, метрополия – город-государство по отношению к созданным им поселениям на территории других стран.

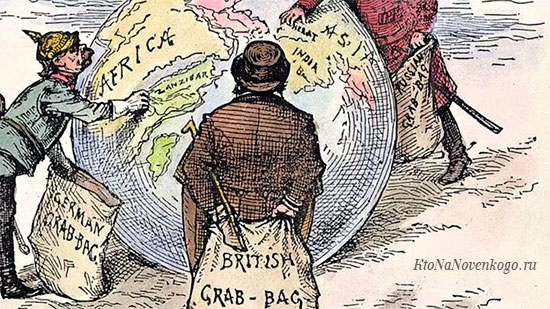

Метрополии существовали в эпоху великих колониальных империй – время расцвета идеалов правящего класса, антидемократических ценностей и эксплуатации одних людей другими.

Явление метрополии неразрывно связано с термином “колониализм”. Колониализмом называют систему господства экономически развитых стран над остальным миром. Первые колониальные державы появились ещё в XV веке во времена Великих географических открытий.

Самыми большими метрополиями являлись Испания, а потом и Великобритания. Сосредоточив во власти короны множество больших и маленьких завоёванных территорий, метрополии ускоряли своё промышленное развитие за счёт ресурсов, дешёвой рабочей силы и других богатств зависимых стран.

Ещё в начале XX века существовало большое количество колониальных держав, но после Второй мировой войны прежняя система мировых отношений изменилась. Период деколонизации достиг вершины в 60-е года – именно тогда независимость получили многие страны Африки.

Некоторые отголоски зависимости колоний от метрополий видны и в наши дни. Бывшие колонии часто имеют проблемы в экономическом развитии, а в политическом мире до сих пор считаются “странами третьего мира”.

Колониализм — яркий пример рабства. Америку населяли именно по этому принципу. Разве индейцы были виноваты в том, что жили там? Африка. Ее постигла подобная учесть. И вся эта система держалась столько лет! А потом еще говорят, как плохо в странах третьего мира, и какие они неразвитые.

Классические европейские метрополии совершили промышленный переворот на дармовых ресурсах из своих колоний. Их высокий уровень благосостояния населения был, достигнут путем ограбления колоний. Высокий уровень потребления в метрополиях выше за счет нищеты в колониях.

Это не совсем так. В раздробленной Германии и в потерявшей все колонии Швеции промышленный переворот прошёл быстрее и результативнее, чем в колониальной Португалии.

Ну нельзя вот так однозначно определить вред или пользу колониальной политики. Две африканские страны умудрились сохранять независимость и ни разу не были никем колонизированы — это Эфиопия и Либерия. Трудно сказать, что их уровень жизни, технического и культурного развития сегодня такой уж радикально передовой по сравнению с другими странами континента. Зато вся Северная Африка теперь сухое вино делает и по-французски говорит 🙂

Источник

Мировая колониальная система — страны и их колонии (Таблица)

Справочная таблица мировая колониальная система содержит следующую информацию: государства и направления их колониальной экспансии, страны, ранее составляющие основу их колониальной империи и периоды обретения независимости большинством колоний. Таблица будет полезна школьникам и студентам при подготовке к зачетам, экзаменам и ЕГЭ по истории.

Направление колониальной экспансии государств

Современные страны, ранее составляющие основу их колониальной империи

Периоды обретения независимости большинством колоний

Центральная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия

Аргентина, Венесуэла, Мексика, Куба, Перу, Эквадор, Чили, Филиппины

Начало XIX в., 1898 г.

Южная Америка, Юго-Западная Африка

Бразилия, Ангола, Мозамбик

Начало XIX в., 1975 г.

Британские острова, Северная Америка, Африка, Ближний Восток, Индия, Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания

США, Ирландия, Египет, Палестина, Израиль, Индия, Пакистан, Бирма, Шри-Ланка, ЮАР, Уганда, Нигерия

Конец 40-х – начало 60-х гг. XX в.

Северная и Центральная Америка, Северная и Центральная Африка, Ближний Восток, Индокитай, Океания

Гаити, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан, РеспубликаНuгер, Габон, Кот д , Ивуар, Вьетнам, Лаос, Камбоджа

Конец 40-х – начало 60-х гг. XX в.

Восточная Европа, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, Дальний Восток

Польша, Финляндия, Литва, Грузия, Армения, Казахстан

Конец 10-х гг. XX в.; 1991 г.

Центральная и Южная Америка, Океания, Африка

Источник

Метрополия

Метропо́лия (др.-греч. μήτηρ — «мать» и πόλις — «город»; μητρόπολις — «материнский город») — государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым странам [1] [2] .

Содержание

Античность

В античные времена метрополиями назывались полисы (города-государства), имевшие свои поселенческие колонии в чужих, варварских землях [2] . Талассократическая колонизация побережья Средиземноморья была вызвана нехваткой земли для растущего населения метрополий в сочетании с законодательным ограничением дробления земельной собственности между наследниками [3] [4] . Порой разросшиеся дочерние полисы, сами некогда бывшие колониями, участвовали в дальнейшей колонизации, становясь новыми метрополиями [5] .

Взаимоотношения между метрополией и её колониями строились на взаимовыгодной основе. Материнский полис давал им свою модель государственного устройства, управления, организации хозяйственной, общественной жизни, культуру. В случае внешней опасности — помогал военной силой, в случае большого неурожая, нужды, стихийного бедствия — выделял экономическую помощь. При этом такое покровительство не означало распространения центральной политической власти на периферию; каждая колония была самостоятельным субъектом, а метрополия обеспечивала третейский суд в случае споров между ними [6] .

Основным взаимным интересом метрополий и колоний в эпоху древнегреческой колонизации был торговый обмен, чему способствовала совместимость их правовых систем. В основном, колонии экспортировали в метрополии сырьё — зерно, вино, медь, а также рабов. В свою очередь, в колонии из центра экспортировались изделия из металлов, ткани, керамика и другие ремесленные товары [5] [7] .

В эпоху Древнего Рима экспансия метрополии стала охватывать не только прибрежные территории. Римские колонии распространились и во внутренних землях по всей империи. В ряде регионов (например, в римском Египте) полисы стали формой местного управления: их граждане не имели римского гражданства [4] . На собственно же римских территориях существовала аналогичная полису система муниципий.

Новое и Новейшее время

Сопоставимая по масштабам территориальная экспансия возобновилась с окончанием Средневековья. Великие географические открытия, ставшие возможными благодаря развитию мореходства и появлению океанических флотов, огнестрельного оружия, промышленной революции в сочетании с вызванной геополитическими и экономическими причинами потребности в налаживании новых торговых путей привели к межконтинентальной экспансии европейцев, образованию заморских колоний и мировых колониальных империй [8] .

Империализм

Метрополиями при этом первоначально выступили основные европейские державы того времени — Испания, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Франция и т. д., а позже — и неевропейские (США, Япония). При этом в ряде случаев существовала и существует разница между географическим и цивилизационным центром той или иной империи.

Так, в Британской империи под метрополией подразумевался собственно остров Великобритания (англ. metropolitan Britain ), он противопоставлялся британским заморским территориям (англ. overseas territories ), однако при этом прилегающие небольшие островные владения (остров Мэн, Джерси и Гернси), являясь коронными землями, никогда не считались колониями, так же как и соседний остров Ирландия с 1541 года состоявший в унии с Англией как Королевство Ирландия, а в 1801 году полностью объединившийся с Королевством Великобритания.

Метрополия Франции (фр. France métropolitaine или просто la Métropole) включает в себя европейскую часть страны с примыкающими мелкими островами (France continentale), а также остров Корсика. Совокупно с заморскими колониями (позже — заморскими владениями) она составляла Французскую колониальную империю (L’Empire colonial français). Под метрополией Португальской империи (порт. Metrópole ) понималась (и даже была юридически прописана в этом качестве в конституции 1822 года) Континентальная Португалия совокупно с двумя её островными автономными регионами в Северной Атлантике — Азорскими островами и Мадейрой [9] , — в то время как заморские владения назывались Ultramar. И т. д.

Аналогично, частями метрополии Японской империи — «внутренними территориями» (яп. 内地 ) — являлись все её земли на момент вступления в силу Конституции Мэйдзи (1890), включая Курильские острова и архипелаг Рюкю. Они противопоставлялись «внешним территориям» (яп. 外地 ), то есть колониям. В отношении каждой из колоний японский парламент принимал Основной указ, определявший права и обязанности правителя колонии, а также принципы её взаимоотношений с метрополией. При этом Южный Сахалин (Карафуто) в 1943 году был преобразован из колонии в часть собственно империи и формально стал частью метрополии.

Колониализм

Основными целями метрополий при захвате, удержании и переделе колоний были [10] :

- монопольная эксплуатация их природных и людских ресурсов;

- оптимизация торговых путей, рынков сбыта;

- лучшая правовая защищённость торговли путём унификации правового поля;

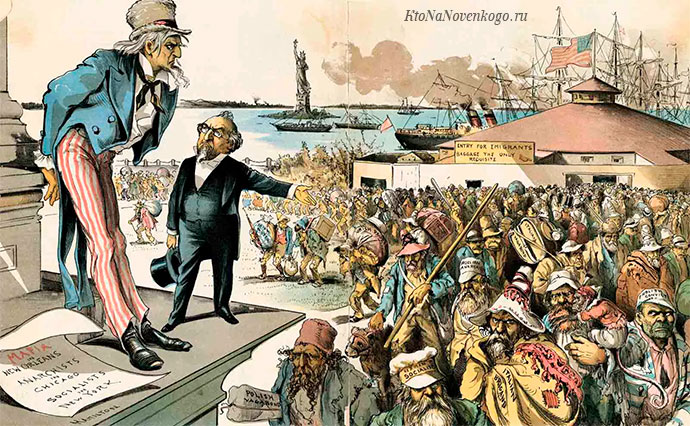

- экспорт в колонии части населения метрополии, не могущего найти себе применение, изгоев;

- импорт бесправной по сравнению с жителями метрополии, более дешёвой или вообще бесплатной (см. рабство) рабочей силы;

- цивилизационная, культурная, языковая экспансия, геостратегические интересы, гегемония.

Такая стратегия получила название «колониализм». Определяющей при этом была консервация и усугубление цивилизационного разрыва между метрополией и колонией: за немногими исключениями, империи не были заинтересованы в сбалансированном развитии своих заморских владений. Колонизаторы видели выгоду лишь в росте товарности хозяйств в колониях, они поддерживали и закрепляли феодальные и дофеодальные отношения, рассматривая местную знать в колонизированных странах в качестве своей социальной опоры [10] .

Колонии были лишены или существенно ограничены в полноте суверенитета на собственной территории в пользу метрополии — как путём навязывания первым неравноправных договоров, протектората, вассалитета, «аренды», концессии, опеки и др., так и путём прямой оккупации, аннексии, формирования метрополией своей колониальной администрации. Жители колоний были ущемлены в гражданских правах, зачастую проводилась политика дискриминации местной культуры, вплоть до расовой, сословной или иной сегрегации, апартеида, сгона с земли, лишения средств к существованию, геноцида [10] .

В то же время колониализм способствовал развитию медицины, формированию новых социальных институтов, совершенствованию инфраструктуры, внешней торговли, сглаживанию социальных противоречий в метрополиях, международному разделению труда, экономической интеграции, дальнейшему развитию научно-технического прогресса, появлению мировых религий, распространению языков, культурному обмену, глобализации в целом [11] .

Современность

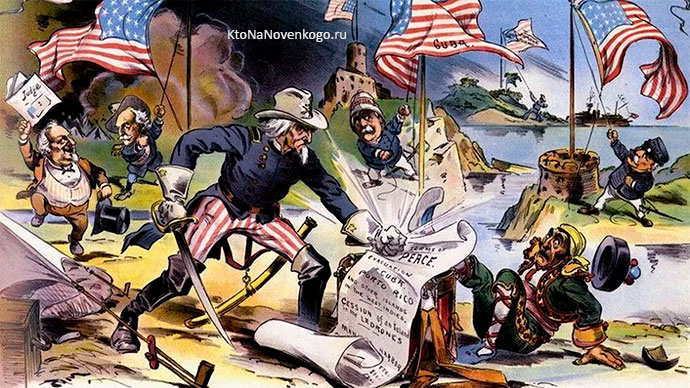

С распадом мировой колониальной системы в ходе деколонизации термин «метрополия» не ушёл в прошлое, налаженные многовековые связи между метрополиями и их бывшими колониями не прервались, хотя и существенно изменились. Прямой территориально-политический захват как основной метод эпохи империализма [12] сменился опосредованными формами экспансии — утверждением марионеточных режимов, упрочением экономической зависимости от метрополий, особенно в местных элитах, неоколониализмом, неоимпериализмом, мягкой силой.

Сами колониальные империи трансформировались в добровольные межгосударственные содружества — британское Содружество наций, Франкофонию, Испанидад, Нидерландский языковой союз, Содружество португалоязычных стран и др. В некоторых случаях объединения метрополий и сохранивших политическую зависимость от них их бывших колоний происходят на основе символической общей монархии.

В основном, коренные жители современных зависимых территорий обладают такими же гражданскими правами, как и население соответствующих стран-метрополий, хотя и не всегда тем же формальным статусом. Экономическая ситуация в некоторых сохранивших формальную зависимость от метрополий землях оказывается лучше, чем у их соседей, ставших на волне деколонизации независимыми государствами. Примерами таких колоний являются Французская Гвиана или Пуэрто-Рико. С другой стороны, средние доходы местного населения обычно намного ниже таковых у жителей соответствующей метрополии, а локальная элита и экономика по-прежнему ориентированы на страну-колонизатора.

Источник

Что такое метрополия

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

В период с XVI до середины XX века существовала развитая колониальная система, хотя первыми такую модель взаимоотношения с завоеванными землями использовали Древние греки.

Она подразумевает наличие двух сторон — колоний и ее владельцев метрополий.

В роли последних обычно выступают крупные и сильные державы, способные удерживать под своей властью отдаленные территории.

Метрополия — это.

Метрополия (с греч. «материнский город») — это государство, которое владеет колониальными либо другими зависимыми территориями. Последние по отношению к ней обычно имеют заморское положение.

Термин впервые появился в период Античности, когда сильнейшим полисам Древней Греции удалось колонизировать варварские земли в бассейне Средиземного и Черного морей.

Города-государства Древней Эллады создали талласократическую цивилизацию, в которой по причине дефицита земельных ресурсов и геополитического положения вся жизнь (политическая, культурная, экономическая) фокусируется на развитии мореплавания и завоевании контроля над морским пространством и прибрежными районами.

Крупнейшие колонии иногда сами со временем превращались в метрополии. Основанный финикийцами Карфаген со временем смог поставить под контроль крупнейшие острова и архипелаги Средиземноморья — Корсику, Сардинию, Сицилию, Балеарские, Липарские острова и другие.

Отношения метрополий с их заморскими владениями строились на взаимовыгодной основе.

Первые распространяли устоявшуюся модель устройства государства и управления всеми сферами общества. При возникновении внешней угрозы защищали, помогали справиться со стихийными бедствиями.

Вторые, сохраняя независимость от центральной политической власти, поставляли полисам сырьевые ресурсы (зерно, руды металлов) и рабов. В колонии ввозили в основном товары:

- ткани;

- керамическую посуду;

- продукцию из металла;

- ювелирные изделия и многое другое.

Метрополии в период империализма

В эпоху ВГО (великих географических открытий) с развитием мореходства, появлением огнестрельного оружия и более совершенных навигационных приборов начался новый масштабный этап экспансии, связанный с подчинением европейскими державами заокеанских территорий.

Что такое метрополия и как она выстраивает политику по отношению к покоренным землям узнали индейцы доколумбовой Америки, жители Африканского континента, южной и юго-восточной Азии, а также аборигены Австралии.

У истоков создания колониальных империй стояли европейские метрополии — Испания, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Франция. Позднее в их число вошли Соединенные Штаты и Япония.

В истории — это неоднозначный термин, так как иногда понятия географического и цивилизационного центра не совпадали. Применимо к Британской империи метрополией считался остров Британия, хотя соседние с ним Джерси, Мэн или Ирландия никогда не имели статус колоний.

Метрополия Франции, наоборот, включала континентальную территорию, Корсику и ряд примыкающих небольших островов.

Подробнее о действиях Великобритании как метрополии можно узнать здесь:

Как влияли метрополии на колонии

Одна из главных целей метрополий в колониальных владениях — единоличная эксплуатация человеческих и природных ресурсов. Они получали экономическую выгоду с минимальными затратами или вовсе обходясь без них.

Это хорошо видно на примере следующих задач, которые каждая страна решала в колониях :

- переселение в колонии части населения — часто это были люди без занятий, изгои и преступники;

- улучшение торговых путей, формирование рынков сбыта;

- ввоз бесплатной или очень дешевой рабочей силы;

- обеспечение юридической защиты торговых отношений посредством унификации правового поля;

- экспансия языка, религии, культурных традиций и цивилизационных достижений;

- реализация геостратегических интересов;

- поддержание военного, экономического, политического господства.

Подобная стратегия называется « колониализм ». Его основой выступает сохранение и расширение цивилизационного разрыва между метрополией и ее отдаленными территориями.

Исключения были (вспомним британские доминионы), но в целом владельцы колоний не проявляли интереса в их сбалансированном развитии.

Метрополии сегодня

После распада колониальных империй в первой половине-середине XX века это понятие не ушло в прошлое .

Господствовавший во времена империализма территориальный захват с последующей политической гегемонией уступил место опосредованным методам экспансии.

- насаждение марионеточных режимов;

- неоколониализм — политика, направленная на обеднение менее развитых государств;

- «мягкая сила» — способность политической власти сильных держав добиваться желаемого, используя свой авторитет и привлекательность в глазах более слабых стран;

- формирование системы экономической зависимости.

Колониальные державы превратились в межгосударственные содружества, созданные на добровольной основе (Франкофония, Содружество наций, Содружество португалоязычных стран и другие).

Иногда интеграция метрополий и их экс-колоний, не утративших политическую зависимость, основывается на базе единой символической монархии. В таком формате существуют Нидерланды вместе с карибскими территориями (Аруба, Синт-Мартен, Саба и некоторые другие), а также Дания с Гренландией и Фарерскими островами.

Источник