- Легендарный СЭВ: как СССР спасал послевоенную Европу от полного краха

- 2. Экономическая помощь СССР народам стран Центральной и Юго-Восточной Европы

- Читайте также

- Глава 13. Варшавский договор стран социализма Восточной Европы

- 3. Экономическая помощь Советского государства крестьянству

- РУМЫНСКИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК НА ОБЩЕМ ФОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

- На помощь порабощенным народам

- Глава 11 ЧТО ПРИНЕС ФАШИЗМ НАРОДАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

- Культура Юго-Восточной Мексики и Центральной Америки

- 20. Какие были основные тенденции развития стран Восточной Европы после Второй мировой войны?

- 3. Отношения со странами центральной и Восточной Европы

- 1. Возникновение, развитие, кризис хозяйственной системы государственного социализма в СССР и в странах Восточной Европы

- Глава IX ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАРОДАМ ЕВРОПЫ В ИХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ. ПОБЕДОНОСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

- Экономическая помощь режим не спасет

Легендарный СЭВ: как СССР спасал послевоенную Европу от полного краха

До 1949 года помощь странам Восточной Европы была односторонней: со стороны СССР. Например, неурожай 1947 года мог бы ввергнуть Чехословакию в такие экономические затруднения, из которых страна не могла бы вырваться в течение ряда лет. Ущерб от неурожая 1947 года исчисляется 13 млрд ч/с крон. Только благодаря бескорыстной помощи со стороны Советского Союза Чехословакия не только не пережила кризис с продовольствием, но вышла из него без серьезного пассивного баланса.

Уже в 1945 году, когда Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции, советское командование впервые предоставило румынской стороне пшеницу, кукурузу и картофель для посева. Румынии было предоставлено 150 тыс. т пшеницы и 150 тыс. т кукурузы в рамках кредита, который необходимо было вернуть в 1946–1947 годах. Подобный объем зерна на мировом рынке на тот момент стоил около 35 млн долларов. Власти Румынии не смогли вернуть кредит.

Засуха 1946 года вновь обострила ситуацию с продовольствием. Тем не менее СССР, который также испытывал довольно серьезные трудности с продовольствием, вновь предоставил Румынии 100 тыс. т зерна. В 1947 году Бухарест вновь обратился к Москве с просьбой о помощи, и СССР поставил в Румынию еще 80 тыс. т зерна.

Премьер-министр Румынии Петру Гроза прокомментировал оказанную СССР помощь: «Годы засухи поставили нас в тяжелое положение… Мы были вынуждены снова стучаться в двери наших друзей на востоке. Мы знаем, что у них была засуха и что, несмотря на это, они дали нам взаймы в прошлом году 30 тыс. вагонов зерна с доставкой на дом, не требуя взамен никаких гарантий, не требуя золота, а мы не смогли отдать этот долг. Несмотря на это, мы снова обратились к нашим друзьям, и они поняли нас и помогают нам снова…».

Но не только продовольствием в трудные годы СССР помогал странам Восточной Европы. В той же Румынии совместными усилиями румынских нефтяников и советских специалистов к апрелю 1945 года удалось восстановить 1 217 из 1 450 нефтяных скважин, что позволило значительно увеличить добычу нефти. Кроме того, Советский Союз передал Румынии большую часть германского имущества, подлежащего вывозу в СССР в счет репараций.

Надо отметить, что в планах СССР при Иосифе Сталине не было создания нового самодостаточного региона в Восточной Европе или чрезвычайно успешной экономики. Восточная Европа прежде всего вошла в сферу особых интересов СССР после Второй мировой войны как пространство, которое отделяло его от Германии, от Западной Европы, проамериканской. И тем не менее, несмотря на тяжелейшее послевоенное положение в самом СССР, странам Восточной Европы была оказана существенная материальная и экономическая поддержка для восстановления после войны.

Планировать создание чрезвычайно успешной экономики в странах Восточной Европы начали при Никите Хрущеве, вероятно, потому, что в 1957 году западноевропейские страны сформировали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

Через пять лет после смерти Сталина СЭВ стал оформляться в мощную организацию типа ЕЭС, что стоило СССР больших материальных затрат. Штаб-квартира организации находилась в Москве. Работа структур СЭВ соответствовала работе аппарата большого государства.

Экономика стран Восточной Европы развивалась успешно и в темпах развития даже опережала западноевропейские страны ЕЭС. При сравнении СЭВ и ЕЭС надо учитывать, что страны Западной Европы не лежали в 1945 году в руинах, как страны Восточной Европы, а также изначально, еще в довоенное время, имели более высокое промышленное развитие, а США имели по сравнению с СССР более широкие возможности для кредитования региона.

Только Чехословакия до начала Второй мировой войны не уступала в промышленном развитии странам Западной Европы, но даже не гитлеровская Германия, а США приложили все силы для разрушения промышленности Чехословакии. Промышленное производство Чехословакии после войны составляло около 50% от предвоенного уровня.

Реформы в отношениях со странами – участницами СЭВ, проводимые при Хрущеве, как и подавляющее большинство проводимых им реформ, не были до конца продуманы и наносили ущерб СССР. Например, в 1959 году производство самого массового и незаменимого в сельскохозяйственной авиации самолета Ан-2, которому не было равных в мире, было передано Польше.

В 1965 году Польша начала серийное производство легкого с двумя газотурбинными двигателями вертолета Ми-2, производство которого также было передано СССР Польше. США не могли создать подобного вертолета до 1971 года.

СССР передавал странам СЭВ не сборку, как это делают западные страны, а полное производство. Даже запасные части на вертолет Ми-2 СССР покупал у Польши. Мир не создал для обработки сельхозугодий лучшей авиационной техники, чем самолет Ан-2 и вертолет Ми-2. Кроме того, они изготавливались в пассажирском варианте для местных авиалиний, а также в санитарном и других видах.

Россия в настоящее время для перевозки небольшого количества людей и грузов вынуждена использовать более дорогостоящие в эксплуатации тяжелые вертолеты вместо рассчитанного на восемь пассажиров и 800 кг груза вертолета Ми-2.

Передача производства двух выдающихся типов авиационной техники, остро необходимых народному хозяйству СССР, конечно, наносила ущерб экономическим интересам страны. Но, главное, указанные факты говорят об огромном вкладе СССР в развитие промышленности и сельского хозяйства стран – членов СЭВ. Та же Польша не испытывала никаких затруднений в помощи и количестве заказов на строительство кораблей.

К сожалению, в настоящее время страны Восточной Европы забыли, что основное количество ныне действующих в странах бывшего СЭВ производственных (включая пищевые отрасли), транспортных и энергетических мощностей было создано с помощью СССР или исключительно Советским Союзом.

Наряду с наукоемким производством в страны СЭВ было передано значительное количество производства товаров легкой промышленности. Эти товары пользовались большим спросом среди населения Советского Союза. Спрос опережал предложение и обеспечивал интенсивное развитие легкой промышленности стран – членов СЭВ.

По решению Сессии СЭВ (10-е заседание Сессии, декабрь 1958 года) осуществлено строительство крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба» (свыше 4,5 тыс. км) для транспортировки советской нефти в ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР. По решению Сессии СЭВ (11-е заседание Сессии, май 1959 года) была организована параллельная работа объединенных энергосистем «Мир». В 1962 году образовано Центральное диспетчерское управление объединенных энергосистем (Прага).

В этом же 1962 году были одобрены «Основные принципы международного социалистического разделения труда». Сотрудничество в области координации народно-хозяйственных планов стран – членов СЭВ еще более углубилось.

Для организации сотрудничества в конкретных областях экономики были созданы международные экономические организации типа «Интерметалл». В октябре 1963 года было подписано Соглашение о многосторонних расчетах в переводных рублях и организации Международного банка экономического сотрудничества.

Сессия СЭВ 1969 года приняла решение о разработке Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ. Указанная программа развития СЭВ на 20 лет была принята в июле 1971 года на 25-м заседании Сессии СЭВ.

Сессия СЭВ 1975 года поручила Комитету и Секретариату СЭВ организовать в 1975–1977 годах разработку проектов долгосрочных целевых программ сотрудничества на период до 1990 года. Программы были разработаны для совместного решения проблем, носящих комплексный характер: обеспечения экономически обоснованных потребностей стран – членов СЭВ в основных видах энергии, топлива и сырья; согласованного на двусторонней и многосторонней основе развития машиностроения на базе глубокой специализации и кооперирования производства; удовлетворения потребностей в продовольствии, а также потребностей в товарах народного потребления.

Страны СЭВ участвовали в совместных строительствах крупных промышленных предприятий, магистральных газопроводов, линий электропередачи и других объектов. Это были наиболее сложные объекты, например заводы по производству металлорежущих станков с программным управлением. Соглашения охватывали свыше 3 800 наименований сложной продукции. В 1972–1974 годах страны – члены СЭВ создали международную экономическую организацию «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент».

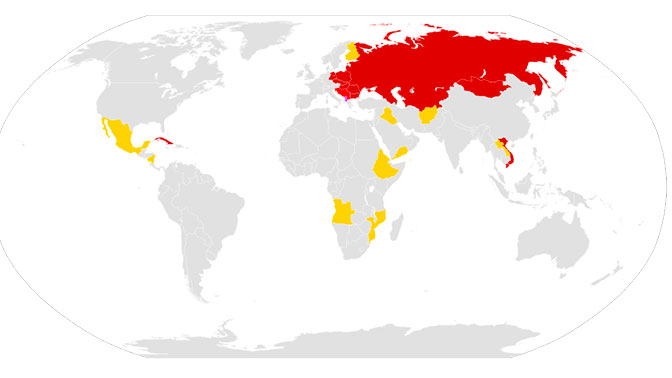

На долю стран СЭВ приходилось 18,5% территории и 9,4% населения земного шара. Эти 9,4% населения земного шара в 1974 году произвели продукцию, которая составляла одну третью часть (более 33%) мирового производства промышленной продукции. В 1950 году страны СЭВ производили 18% мирового промышленного производства.

Китай и Северная Корея не входили в число стран – членов СЭВ, но являлись социалистическими странами, и с учетом промышленного производства в указанных странах очевидно, что социалистические страны уже в 1974 году, несмотря на принесенную войнами разруху, произвели продукцию, которая составляла почти половину мирового производства промышленной продукции.

Только за пять лет, с 1971 по 1975 год, национальный доход стран – членов СЭВ увеличился в целом на 36%, выпуск промышленной продукции – на 46%, среднегодовая продукция сельского хозяйства – на 14%.

За 1971–80 годах объем производственного национального дохода увеличился в целом по странам СЭВ на 66%, в Болгарии – на 96%, в Венгрии – на 62%, в ГДР – на 59%, в Монголии – на 81%, в Польше – на 73%, в СССР – на 62%, в ЧССР – на 57%.

В период с 1971 по 1980 год произошло увеличение объема капиталовложений в экономики стран – членов СЭВ на 73%. За счет больших масштабов капитального строительства возросли основные производственные фонды. К примеру, за период с 1971 по 1980 год фонды возросли в Болгарии в 2,2 раза, в Венгрии – в 1,9 раза, в ГДР – в 1,7 раза, в Монголии – в 2,4 раза, в Польше – в 2,2 раза, в Румынии – в 2,9 раза, в СССР – в 2,2 раза, в ЧССР – в 1,8 раза.

В 1980 году доля стран – членов СЭВ в мировом производстве электроэнергии составила 20,8%, в добыче угля – 27,3%, в производстве стали – 29,2%, цемента – 24,5%.

С 1971 года и до середины 1980-х годов, то есть до прихода к власти в СССР Михаила Горбачева, в братских странах СЭВ быстрыми темпами развивалась промышленность. Общий объем изготовленной промышленной продукции повысился более чем на 80%. Объем продукции машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей увеличился в 2,5 раза, электроэнергетической и топливной – в 1,7 раза и химической – в 2,2 раза. Валовая продукция сельского хозяйства в странах СЭВ в целом повысилась в 1980 году на 22% по сравнению с 1970 годом. Доходы рабочих увеличились, в том числе в СССР – на 36%, в Болгарии – на 20%, в Венгрии – на 22%, в Чехословакии – на 23%, и это было реальное их увеличение, так как инфляция практически отсутствовала.

За 1971–1980 годы было возведено более 30 млн квартир, и таким образом более 130 млн человек улучшили свои жилищные условия. Квартиры предоставлялись бесплатно, за исключением сравнительно небольшого количества кооперативного строительства. В Болгарии за этот период было построено 603 тыс. квартир, в ГДР – 1422 тыс., на Кубе – 162 тыс., в Монголии – 32 тыс., в ЧССР – 1 262 тыс. квартир.

Данные факты однозначно указывают на то, что страны СЭВ в темпах экономического развития опережали страны Запада и СЭВ прекратил свое существование не по экономическим причинам. Мнение о том, что СССР и СЭВ развалились по экономическим причинам, навязано нашему обществу Западом.

Протокол о расформировании организации страны – члены СЭВ подписали в Будапеште 28 июня 1991 года на 46-м заседании Сессии СЭВ. И если СССР всячески способствовал производству разнообразных промышленных товаров в странах СЭВ, то Евросоюз с первого дня начал ограничивать количество промышленных товаров, производимых в странах Восточной Европы. Фактически Запад снова превращает восточноевропейскую экономику в аграрно-сырьевую, какой она в основном была до начала Второй мировой войны.

Мнение, выраженное в публикации Леонида Масловского, является его личной позицией и может не совпадать с мнением редакции сайта телеканала «Звезда».

Источник

2. Экономическая помощь СССР народам стран Центральной и Юго-Восточной Европы

2. Экономическая помощь СССР народам стран Центральной и Юго-Восточной Европы

Одной из важнейших сторон внешнеэкономической деятельности Советского государства в годы Великой Отечественной войны были взаимоотношения с народами территорий Центральной и Юго-Восточной Европы, порабощенных гитлеровской Германией и освобождаемых Красной Армией. Под натиском советских войск фашистские орды откатывались все дальше на Запад, оставляя после себя разграбленные города, сожженные деревни и села, миллионы обездоленных людей.

С первых же шагов Красной Армии по освобожденным территориям населению оказывалась помощь продовольствием, медикаментами, инвентарем и т.д. Советский Союз помогал народам этих стран налаживать нормальную хозяйственную жизнь, восстанавливать разрушенные войной промышленность и сельское хозяйство, стабилизировать снабжение населения предметами первой жизненной необходимости. Экономическая помощь Советского Союза содействовала срыву попыток империалистических держав оказывать давление на ход классовой борьбы, помогала нормализовать политическую обстановку.

Летом 1944 г. началось освобождение Красной Армией территории Польши. 21 июля 1944 г. был создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО) — центральный орган народной власти. В короткий срок была создана Народная Армия — Войско Польское, насчитывавшее к концу 1944 г. 286 тыс. человек. СССР выделил для Войска Польского вооружение, боеприпасы, продовольствие. Всего за время войны СССР передал Польше 700 тыс. винтовок и автоматов, 3500 орудий, 1 тыс. танков, 1200 самолетов, более 1800 автомашин и много других видов вооружения и снаряжения 1592 . После вступления Красной Армии на территорию Польши Советским правительством были переданы Польскому комитету национального освобождения значительные производственные фонды. В конце 1944 г. Советское государство предоставило ПКНО беспроцентный кредит в 10 млн. руб. 1593 20 октября 1944 г. в Люблине было подписано первое соглашение о поставках и условиях расчетов между Польшей и СССР 1594 . Экономическое сотрудничество с СССР имело большое значение для преодоления военных разрушений; поставки советского сырья и технического оборудования позволили ускорить пуск польских промышленных предприятий в освобожденных Красной Армией районах. Специальные подразделения Советской Армии помогли восстановить транспорт и связь.

Большая помощь была оказана гражданскому населению Польши. В январе 1945 г. в связи с освобождением Варшавы советские республики немедленно направили населению города из своих ресурсов 60 тыс. т хлеба, в том числе УССР — 15 тыс. т, БССР — 10 тыс. т, Литовская ССР — 5 тыс. т, РСФСР — 30 тыс. т. Кроме того, Украина передала в дар населению Варшавы 1,5 тыс. ц подсолнечного масла, 1 тыс. ц сахара, 50 ц сушеных фруктов 1595 .

В феврале 1945 г. СНК СССР принял решение удовлетворить просьбу Польского правительства об оказании материально-технической помощи в размере 50% расходов, предусматриваемых планом восстановления основных районов Варшавы. В Польшу были направлены эксперты для участия в составлении плана восстановления Варшавы 1596 .

Советское правительство предоставило Польше и значительную материально-техническую помощь. В январе 1945 г. было заключено соглашение о предоставлении Польше займа в размере 50 млн. руб. и дополнительно 10 млн. долл. для нужд внешней торговли. В конце февраля в Польшу было направлено 45 тыс. т угля, около 3 тыс. т керосина, 280 тыс. т моторной нефти, 6 тыс. т соли, 60 т чая. В апреле из СССР было поставлено 150 тыс. голов крупного рогатого скота и овец, 8 тыс. т мяса, 1 тыс. т жиров. Польше было предоставлено также 20 тыс. т текстильного сырья и 100 тыс. шкур при условии, что 50% готовой продукции будет продано Советскому Союзу 1597 . Экономическая помощь Советского Союза содействовала переходу Народного правительства Польши к осуществлению первых народно-демократических преобразований экономической основы государства.

Военно-экономическая помощь была оказана Советским Союзом также народам Югославии. К 1944 г. в Югославии пришло к власти народное правительство. В октябре 1944 г. советские войска совместно с Народно-освободительной армией Югославии освободили Белград.

В течение 1944 г. и за пять месяцев 1945 г. Народная армия Югославии получила от Советского Союза 96 тыс. винтовок и карабинов, 68 тыс. пулеметов и автоматов, 3,4 тыс. минометов, свыше 1 тыс. различных артиллерийских орудий и т.п. Югославской армии были переданы кроме того 491 самолет, 65 танков, 1329 радиостанций и другое вооружение и снаряжение, большое количество боеприпасов, обмундирования, обуви 1598 . Советские специалисты помогали в подготовке кадров для югославской авиации и танковых частей.

Специально выделенная для содействия югославским патриотам авиационная дивизия доставила с мая по сентябрь 1944 г. 920 т различных грузов: вооружения, боеприпасов, обмундирования, обуви, средств связи, медикаментов 1599 . Материальная помощь армии и населению резко возросла после вступления Красной Армии на территорию Югославии. Осенью 1944 г., уже после освобождения Югославии, Советское правительство выделило для нужд населения 3,3 млн. пуд. пшеницы, ржи, муки, гороха, ячменя 1600 .

К концу войны оказалось критическим экономическое и продовольственное положение Германии. Поэтому сразу после капитуляции фашистской Германии Советское правительство приняло меры по организации и налаживанию снабжения продовольствием и оказанию материальной помощи населению. Для этой цели было выделено почти 6 млн. пуд. муки и зерна и большое количество других продуктов 1601 . В мае 1945 г. в Берлине была организована выдача продуктов по карточкам всему населению города, сделаны профилактические прививки против эпидемических заболеваний. Жизнь бывшей столицы Германии постепенно нормализовалась.

После окончания второй мировой войны страны Центральной и Юго-Восточной Европы оказались в тяжелом экономическом положении. Материальные и людские потери в войне, хозяйственная разруха, усугубленная неурожаями первых послевоенных лет, фактическая экономическая блокада извне — вот что характеризовало экономическое положение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В этих условиях помощь Советского Союза, в первую очередь продовольственная и медицинская, а затем в виде поставок промышленного сырья и оборудования, научно-техническая помощь сыграли очень большую роль, в ликвидации в этих странах голода и безработицы, в восстановлении народного хозяйства. До второй мировой войны страны, ставшие впоследствии странами народной демократии, занимали во внешнеторговом обороте Советского Союза около 6%, в 1949 г. их доля возросла до 66% 1602 .

После окончания войны между Советским Союзом и правительствами освобожденных стран начали складываться новые отношения, которые нашли свое выражение в договорах о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Эти договоры послужили основой для дальнейшего развития всесторонней дружбы и сотрудничества на базе суверенитета, уважения и взаимной выгоды.

Одним из первых таких договоров был договор СССР с Чехословакией, заключенный 12 декабря 1943 г. Он формулировался как «Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве». В марте 1945 г. в Москве состоялись переговоры между представителями Чехословакии и Советским правительством, в центре которых были вопросы организации и содержания чехословацких воинских частей на территории СССР, предоставления Чехословакии вооружения и необходимых военных материалов, а также о поставках значительной партии товаров, промышленного сырья и продовольствия. В результате этих переговоров 31 марта 1945 г. было подписано советско-чехословацкое соглашение. Сразу же после окончания войны, в августе 1945 г., СССР поставил Чехословакии большое количество разнообразных видов промышленного сырья — железную, марганцевую, хромовую руды, цветные металлы, нефтепродукты, хлопок, шерсть, лен и т.д., т.е. то, в чем нуждалась промышленно развитая Чехословакия. В 1945—1947 гг. советско-чехословацкие экономические отношения успешно развивались и приняли форму широкого сотрудничества. В апреле 1946 г. был подписан первый протокол о товарообороте между СССР и Чехословакией. 11 декабря 1947 г. был заключен Договор о торговле и судоходстве. Одновременно было подписано первое долгосрочное торговое соглашение на 1948—1952 гг. и соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Следующей страной, с которой Советский Союз заключил Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, была Югославия. Договор был подписан в Москве 11 апреля 1945 г. 1603 ; он сыграл очень важную роль в истории развития дружественных советско-югославских отношений. 13 апреля 1945 г. между Советским Союзом и Югославией в Москве было заключено торговое соглашение о взаимных поставках товаров на 1945 г. 1604 , послужившее основой успешного развития торговых отношений двух стран. Югославия ввозила из СССР автомобили, нефтепродукты (автобензин, керосин), хлопок, стальные мостовые балки, целлюлозу, различные химические материалы, оборудование, судоподъемные средства.

Вслед за Югославией подписала с Советским Союзом Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве Польша. Это произошло 21 апреля 1945 г.

За годы войны Польша лишилась около 38% своего национального богатства. В 1945 г. польская промышленность дала по сравнению с предвоенным 1938 г. около 50% угля, 13 — железной руды, 30 — чугуна, 35 — стали, 24% — цинка и т.д. Сельское хозяйство Польши также понесло большой урон. Было разрушено 467 тыс. крестьянских дворов. В 1945 г. в стране не обрабатывалась почти половина посевных площадей, резко сократилась урожайность 1605 .

Усилиями польского народа, с помощью Советского Союза и других братских стран восстановление народного хозяйства пошло быстрыми темпами, и к концу 1949 г. промышленная продукция Польши почти на 70% превысила уровень 1938 г. 7 июля 1945 г. между СССР и Польшей в Москве был подписан торговый договор и соглашение о взаимных поставках товаров. Соглашением предусматривались поставки Советским Союзом в Польшу: 250 тыс. т железной руды, 30 тыс. т марганцевой руды, 25 тыс. т хлопка, 3 тыс. т табака, 2,4 тыс. т льна, 40 тыс. т апатитов, целлюлозы, бумаги и ряда других товаров. Польша должна была поставить в СССР 5 млн. т угля и кокса, 67 тыс. т стали и железа, 5 тыс. т цинка, 70 тыс. т цемента, 25 тыс. т кальцинированной соды и т.д. 1606 В соответствии с принципами, изложенными в договоре между Польшей и СССР, ежегодно до 1948 г. заключались соглашения о товарообороте и платежах.

Успешное развитие экономики Польши в 1945—1947 гг. создало условия для заключения долгосрочных торговых соглашений, которые стали важным фактором для Польши и других стран народной демократии в годы восстановления хозяйства и индустриализации, когда строились первенцы социалистической промышленности, и сыграли большую роль в формировании мирового социалистического рынка и новых форм международного разделения труда. Долгосрочные торговые соглашения стали прочным фундаментом взаимной торговли между СССР и странами народной демократии.

Несколько иначе складывались отношения со странами, которые в годы войны по тем или иным причинам оказались на стороне фашистской Германии. Это — Румыния, Болгария и Венгрия, буржуазные правительства которых пошли на сговор с Германией и выступили в войне как ее союзники. В 1944 г., видя бесполезность дальнейшего сопротивления, а также опасаясь усиления политической борьбы внутри своих стран, правительства Румынии, Болгарии и Венгрии подписали соглашения о перемирии (12 сентября и 28 октября 1944 г., 20 января 1945 г.).

Советское правительство, учитывая активное участие Румынии и Болгарии в борьбе против гитлеровской Германии и внесенный румынским и болгарским народами вклад в разгром Германии, а также лояльное выполнение этими странами принятых на себя обязательств по соглашениям о перемирии, в августе 1945 г. восстановило с ними дипломатические отношения. 25 сентября 1945 г. были восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Венгрией. 10 февраля 1947 г. в Париже были подписаны мирные договоры с этими странами.

Несмотря на то, что мирные договоры с указанными странами были подписаны в 1947 г., материальная помощь Советского Союза оказывалась им еще до окончания войны. Уже в ходе войны Советский Союз начал поставлять в Болгарию продовольствие, промышленное сырье, топливо. 14 марта 1945 г. между СССР и Болгарией было подписано в Москве торговое соглашение, в соответствии с которым Советский Союз поставил в Болгарию около 102 тыс. т нефтепродуктов, около 46 тыс. т черных и цветных металлов, 9,6 тыс. т текстильного сырья, сельскохозяйственные машины, автомобили, семена 1607 .

В неурожайные 1946—1948 гг. Советский Союз помогал болгарскому народу зерном и другими продовольственными товарами.

В апреле 1948 г. был подписан Договор о торговле и мореплавании, определивший все принципиальные вопросы экономических отношений между СССР и Болгарией в области взаимной торговли, расчетов, обмена научно-техническим опытом и т.д. В 1945—1946 гг. на долю Советского Союза приходилось около 90% всего внешнеторгового оборота Болгарии (позднее доля СССР уменьшилась, так как стали развиваться экономические отношения Болгарии с другими странами). Наиболее быстрыми темпами рос экспорт в Болгарию товаров производственного назначения и прежде всего машин и оборудования — с 1945 по 1950 г. он увеличился в 7 раз 1608 . Многие промышленные предприятия и электростанции в Болгарии были построены с помощью Советского Союза и полностью оснащены советским оборудованием.

Вторая мировая война нанесла большой ущерб народному хозяйству Венгрии — около 75% всего машинного и станочного оборудования было выведено из строя; было повреждено около 75% транспортного оборудования и т.д. В целом в 1945 г. производственная мощность промышленных предприятий страны составляла лишь 60%, а объем промышленной продукции — 30—35% от уровня 1938 г. 1609

Несмотря на то, что буржуазное правительство Венгрии выступало в войне на стороне фашистской Германии, сразу после вступления советских войск на территорию Венгрии Советское правительство оказало венгерскому народу большую материальную помощь. Советские войска восстанавливали разрушенные мосты и дороги, предоставляли транспортные средства, горючее для тракторов и даже тягловый скот. Из запасов Красной Армии было отпущено 11 тыс. т горючего, 700 т смазочного масла, предоставлено 500 автомашин и несколько тысяч лошадей, оказывалась помощь в ремонте сельскохозяйственного инвентаря 1610 .

Укреплению экономического и международного положения Венгрии способствовали советско-венгерские соглашения об экономическом сотрудничестве и взаимных поставках товаров, подписанные в Москве 27 августа 1945 г. Во исполнение этих соглашений СССР поставил Венгрии 200 тыс. т кокса и железной руды, около 4 тыс. т цветных металлов, 30 тыс. т хлопка, 700 грузовых автомобилей, 15 тыс. т сахара и соли, большое количество лесоматериалов. Венгрия вывозила в Советский Союз цемент, оптические приборы, телефоны и телеграфные аппараты, ткани, овощные консервы и т.д. 1611 В составе товаров, ввозимых в СССР из Венгрии, были также нефтепродукты, хлопчатобумажная пряжа, фанера, жмыхи. Кроме того, соглашение предусматривало наряду со взаимными поставками различных товаров также переработку на предприятиях Венгрии советского хлопка в пряжу и ткани для Советского Союза.

Особенно показательно значение поставок Советским Союзом в Венгрию хлопка, шерсти, олова, асбеста, свинца, древесного угля. В 1946 г. было ввезено хлопка — 98%, шерсти — 97, олова, свинца и асбеста — 100, древесного угля — 97% всего импорта данных товаров 1612 . В июле 1947 г. между СССР и Венгрией был подписан Договор о торговле и мореплавании.

Первое послевоенное торговое соглашение с Румынией было подписано 8 мая 1945 г., а второе — 11 сентября 1945 г. Эти соглашения предусматривали поставки Советским Союзом Румынии: около 33 тыс. т черных и цветных металлов, 120 тыс. т кокса и каменного угля, 20 тыс. т хлопка, 240 т химических товаров, 300 тыс. т зерна, 2 тыс. грузовых автомобилей, 18 военно-морских и 23 торговых судов, 115 паровозов, 15 тыс. вагонов 1613 . В 1945—1946 гг. Советский Союз вывозил в Румынию промышленное сырье для переработки на румынских предприятиях. В связи с сильной засухой и неурожаями в послевоенные годы СССР неоднократно помогал Румынии зерном и другими сельскохозяйственными продуктами. В феврале 1947 г. был подписан Договор о торговле и мореплавании и соглашение о товарообороте и платежах, определявшие объем и порядок товарооборота и условия расчета.

На переговорах в Москве с прибывшей 18 июня 1945 г. правительственной делегацией Албании были рассмотрены вопросы экономической и финансовой помощи этой стране. 22 сентября 1945 г. было заключено соглашение между СССР и Албанией, в соответствии с которым Советский Союз помогал Албании зерном и химикатами на условиях кредита 1614 . Советский Союз оказал Албании кроме того военную помощь, передав албанскому военному командованию с июля по 1 октября 1945 г. 120 пушек, около 230 минометов, около 800 пулеметов, 12 тыс. винтовок и карабинов, 3,3 тыс. пистолетов-пулеметов 1615 .

В послевоенные годы большую помощь странам народной демократии в восстановлении народного хозяйства, а также налаживании снабжения населения продовольственными товарами оказали советские кредиты. Форма их была многообразной: кредиты на оплату промышленного оборудования, машин, транспортных средств, на расходы, связанные с предоставлением технической помощи, монтажом и пуском предприятий; кредиты в связи с поставками сырья, топлива, продовольствия; валютные кредиты; клиринговые кредиты. Валютные кредиты предоставлялись в целях преодоления временных затруднений в платежных балансах.

Советские краткосрочные кредиты в натуральной форме — в виде поставок зерна, продовольствия, промышленного сырья, топлива помогли странам народной демократии в борьбе с голодом, неурожаями и разрухой.

Советский Союз предоставлял кредиты дружественным странам на льготных условиях: процентная ставка равнялась 3%, а с 1948 г. — 2% годовых. Некоторые кредиты были беспроцентными (Польше — в 1944 г., Румынии — в 1947 г., ГДР — в 1949 г.) 1616 .

Польше в первые послевоенные годы неоднократно предоставлялись кредиты разных видов: в 1947—1948 гг. поставлено 500 тыс. т зерна, в 1947 г. — кредит золотом около 20,6 млн. руб., в 1948 г. — поставками машин и оборудования на сумму около 405 млн. руб. 1617

В течение 1948—1950 гг. СССР предоставил Польше кредит на сумму 2200 млн. руб. На эту сумму было закуплено советское оборудование для крупных промышленных строек: металлургического комбината «Новая Гута», ГЭС в Явожно, ГЭС в Дыхове, завода легковых автомобилей в Варшаве, завода грузовых автомобилей в Люблине, хлопчатобумажного комбината в Петракове и др.

Кредиты Советского Союза Югославии составили за 1945—1948 гг. 179 млн. руб.; они были долгосрочными и использовались на закупку оборудования для предприятий черной и цветной металлургии, нефтяной, химической и лесной промышленности, на приобретение черных металлов, шерсти, каучука, паровозов и вагонов и других видов оборудования и товаров 1618 .

В 1947—1952 гг. были заключены кредитные соглашения с Болгарией о поставках советского оборудования в кредит для строительства важных промышленных объектов.

Развитие внешнеэкономических связей Советского Союза в период Великой Отечественной войны убедительно показывает, что жизнь страны, все сферы ее политической и хозяйственной деятельности были направлены на достижение главной цели — победы над гитлеровской Германией. Советский Союз не только выстоял в этой кровопролитной борьбе, но и выполнил свой интернациональный долг — помог народам стран Юго-Восточной и Центральной Европы освободиться от фашистского порабощения, развернуть мирное хозяйственное строительство. Вновь в эти суровые годы продемонстрировали свою силу ленинские принципы внешней политики.

Читайте также

Глава 13. Варшавский договор стран социализма Восточной Европы

Глава 13. Варшавский договор стран социализма Восточной Европы Прежде, чем описывать распад СССР, необходимо вспомнить, что из себя представлял Варшавский договор стран социализма Восточной Европы. После победы во Второй мировой войне Советскому Союзу удалось

3. Экономическая помощь Советского государства крестьянству

3. Экономическая помощь Советского государства крестьянству В годы восстановительного периода, когда основной производственной единицей в деревне было мелкое единоличное хозяйство, неоднородное по своему социально-экономическому составу, целью организации

РУМЫНСКИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК НА ОБЩЕМ ФОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

РУМЫНСКИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК НА ОБЩЕМ ФОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В целом культуры бронзового века Румынии представляют собой неотъемлемую часть общей картины юго-восток^ и центра Европы; это единство неоспоримо и находит подтверждение как в материальной, так и в

На помощь порабощенным народам

На помощь порабощенным народам В майские дни сорок пятого года, когда над поверженным Берлином уже развевалось победное знамя Страны Советов и на развалинах фашистского рейха народы Европы с ликованием встречали своих освободителей, в эфире раздался тревожный голос

Глава 11 ЧТО ПРИНЕС ФАШИЗМ НАРОДАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Глава 11 ЧТО ПРИНЕС ФАШИЗМ НАРОДАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ «План Барбаросса» Мы находимся в Европе за несколько дней до начала варварской агрессивной войны против Советского Союза. По всей территории германской империи и оккупированных стран идут широкие передвижения войск, к

Культура Юго-Восточной Мексики и Центральной Америки

Культура Юго-Восточной Мексики и Центральной Америки Имеется в виду культура майя, занимавшая огромное пространство — более 400 тыс. км 2 и охватывавшая нынешние мексиканские штаты Юкатан, Кампече, Кинтана-Роо, часть Табаско и Чьяпаса, а также территории современной

20. Какие были основные тенденции развития стран Восточной Европы после Второй мировой войны?

20. Какие были основные тенденции развития стран Восточной Европы после Второй мировой войны? Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания), которые в послевоенный период стали называть просто Восточной

3. Отношения со странами центральной и Восточной Европы

3. Отношения со странами центральной и Восточной Европы 3.1. Ослабление позиций СССР в странах Восточной Европы. Несмотря на заявления о деидеологизации международных отношений, СССР продолжал следовать принципам «социалистического интернационализма». С 1986 по 1989 г.

1. Возникновение, развитие, кризис хозяйственной системы государственного социализма в СССР и в странах Восточной Европы

1. Возникновение, развитие, кризис хозяйственной системы государственного социализма в СССР и в странах Восточной Европы Система государственного социализма как форма хозяйственного управления основана на:1) мощном централизованном регулировании, пронизывающем все

Глава IX ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАРОДАМ ЕВРОПЫ В ИХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ. ПОБЕДОНОСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Глава IX ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАРОДАМ ЕВРОПЫ В ИХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ. ПОБЕДОНОСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С наступлением четвертого года Великой Отечественной войны Красная Армия, завершая изгнание фашистских оккупантов с последних метров

Экономическая помощь режим не спасет

Экономическая помощь режим не спасет В целом население страны с благодарностью воспринимало советскую продовольственную помощь. Многие образованные афганцы, безусловно, знали: оказывать ее СССР не так-то легко — у нас у самих не решена продовольственная проблема.

Источник