Экскурсия как процесс познания

Экскурсия представляет собой процесс познания окружающего нас мира, его предметов и явлений. Это познание начинается с непосредственного чувственного восприятия изучаемого объекта или явления, с ощущений, которые получаются с помощью органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса). Познание состоит из двух ступеней, которые служат основой экскурсии: чувственного познания (ощущение, восприятие, представление) и логического познания (мышление).

Ощущение — чувственный образ, психический процесс отражения человеческим мозгом отдельных свойств предметов и явлений, как результат их воздействия на органы чувств. Ощущения позволяют людям отображать в своем сознании такие свойства и качества предметов и явлений, как их размеры, форму, звук, температуру, запах, скорость, твердость, тяжесть и др. Ощущения являются источниками получения материала для таких чувственных образов, как восприятие и представление.

Важную ролы в экскурсии играет восприятие, представляющее собой результат воздействия на органы чувств объекта — памятника истории и культуры, явления, события, которые служат предметом наблюдения и изучения. Восприятие более сложно, чем ощущение, оно построено на нескольких или многих ощущениях, каждое из которых отражает отдельное свойство или сторону предмета, явления, события. Совокупность ощущений экскурсанта и представляет собой то, что мы называем восприятием, т. е. отражение в сознании человека всего предмета — экскурсионного объекта, явления, события в целом. Наблюдая объект, мы различаем его основные свойства — размер, цвет, конфигурацию, место расположения, сочетание с другими объектами, сходство с ними, отличия от них, сохранность и т. д. Сумма этих свойств, отраженных в сознании, позволяет правильно воспринять весь объект.

В дальнейшем в ходе экскурсии восприятия в определенном сочетании служат основой для выработки представления.

Представление по сравнению с ощущениями и восприятиями содержит больше обобщений. Представления не определяются тем, что экскурсанты наблюдают перед собой в данный момент, это чувственно-наглядный образ объекта, наблюдаемого ранее, на той же или другой экскурсии. Такой образ, сохраненный в сознании, воспроизводится без непосредственного восприятия самого объекта на органы чувств»

Представления играют большую роль в механизме экскурсии. Они дают возможность экскурсантам, сочетая уже запечатленные в сознании образы с тем, что они наблюдают в данный момент, получить более сложное и глубокое представление о другом объекте (объектах). Однако любое представление, так же, как ощущение и восприятие, не раскрывает внутренних связей объектов. Оно не выходит за границы непосредственного отражения экскурсионного объекта в сознании людей.

Приведем одну из формулировок термина «представление»: это «. образ предметов, воздействовавших на органы чувств человека, восстанавливаемый по сохранившимся в мозгу следам при отсутствии этих предметов и явлений, а также образ, созданный усилиями продуктивного воображения. Представление осуществляется в двух формах — в виде воспоминания и воображения. Если восприятие относится только к настоящему, то представление одновременно относится и к настоящему и к прошлому».

Представления связаны с мышлением, они являются промежуточным, связующим звеном между чувственным и логическим познанием.

Основой действенности любой экскурсии является мышление, как процесс, в ходе которого экскурсанты сопоставляют свои мысли, т. е. рассуждают, умозаключают. Именно в процессе мышления человек сравнивает и составляет, анализирует и синтезирует. Мышление не является непосредственным отражением экскурсионных объектов и жизненных явлений в сознании людей. Это опосредственное (мысленное) познание предметов и явлений материального мира. В. И. Ленин писал: «Представление ближе к реальности, чем мышление? И да и нет. Представление не может схватить движения в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 км в 1 секунду, а мышление схватывает и должно схватить».

В процессе мышления на экскурсии ее участники получают представления не только об единичных предметах и явлениях, но и о свойствах, которые являются общими для многих предметов, для целой их группы, т. е. происходит обобщенное познание предметов и явлений. Результатом мышления, как высшей ступени познания действительности, является образование понятий.

Понятие представляет собой целостную совокупность суждений о наиболее общих, существенных признаках, отличающих наблюдаемый объект от других объектов, которые входят в маршрут экскурсии или же наблюдались экскурсантами ранее. Понятие — это итог познания объекта или явления.

Понятие в рассказе экскурсовода существует в форме мысли, которая что-либо утверждает в отношении конкретного предмета или явления, его связей с другими предметами или явлениями. При построении рассказа на экскурсии, использовании таких форм рассказа, как справка, описание, объяснение, комментирование, во вступлении, заключении могут быть использованы самые различные понятия. Для того чтобы сделать рассказ более убедительным, в частности, избежать однообразия в изложении мыслей, необходимо помнить о наличии трех классов понятий:

1. Видовые и родовые понятия — в зависимости от того, какой род или вид объектов наблюдается. Например, видовые понятия «жилой дом», «дом культуры», соответствующее им родовое понятие «здание»; видовое понятие «государство», родовое «политическая организация».

Любое видовое понятие имеет признаки определенного класса предметов, родовое понятие включает в себя несколько классов.

В экскурсии «Архитектурные памятники XVI—XIX вв. в Костроме» основой для образования понятий у экскурсоводов служат различные постройки — жилые корпуса, здания культурно-бытовых учреждений, здания культового назначения (церкви, часовни, ансамбли монастырей), общественные и промышленные здания. Каждое из этих зданий, правильно показанное, отразит свою сущность, своп признаки, свое назначение в понятии, которое будет иметь существенные отличия от понятий, «связанных» с другими зданиями. Однако все эти видовые понятия, независимо от того, к какому конкретному зданию они относятся, войдут в одно общее, родовое понятие «здание».

2. Единичные и общие понятия различаются с учетом количества наблюдаемых объектов. Единичное понятие отражает признаки одного предмета, например, «Рязань», «Серпуховский историко-художественный музей». Общее понятие отражает признаки целой группы однородных предметов. Названные выше единичные понятия войдут в однородные группы, которые образуют общие понятия: «город» и «музей». Такими общими понятиями являются «книга», «река», станция», «завод».

3. Конкретные и абстрактные понятия. Конкретным понятием называют то, что отображает конкретный памятник архитектуры, произведение живописи или определенный класс предметов — «архитектурный ансамбль», «улица», «площадь».

К абстрактным понятиям относятся те, что в сознании человека отображают не данный конкретный объект, а определенное свойство или качество многих объектов данного вида. Например, для высотных зданий таким качеством является высота, для участников сражений на «Малой земле» — стойкость, мужество, для современных мостов Ленинграда — изящество конструкций, оригинальность и смелость инженерных замыслов и решений.

Синонимом понятия является понимание сути дела. В рассказе экскурсовода понятия находят выражения в виде мыслей, которые отражают общие и существенные признаки предметов (объектов), явлений и событий.

Процесс познания не заканчивается появлением понятий. В дальнейшем они развиваются в такие формы мышления, как суждение и умозаключения.

Источник

Экскурсия: сущность, признаки, принципы, цели и задачи, функции

В настоящее время экскурсионная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 132‑ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», государственным стандартом Российской Федерации (ГОСТ) и другими нормативно‑правовыми актами[23].

Бывает сложно определить место экскурсии в более общем понятии «туризм». Разберемся с этим, обратившись к закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»:

• туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно‑оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно‑спортивных, профессионально‑деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» (ст. 1 «Основные понятия»).

Как видим, отдельно понятие экскурсии в ст. 1 не выделяется. А терминам, относящимся к экскурсионному делу, даны отдельные определения:

• экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 ч без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида‑переводчика;

• экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

• гид‑переводчик – профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

• инструктор‑проводник – профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов.

Таким образом, экскурсия не может длиться дольше 24 ч (сутки). Если путешествие длится больше, уже вводится понятие культурно‑познавательного туризма – такого вида туризма, главной целью которого является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – насыщенность поездки экскурсионной программой.

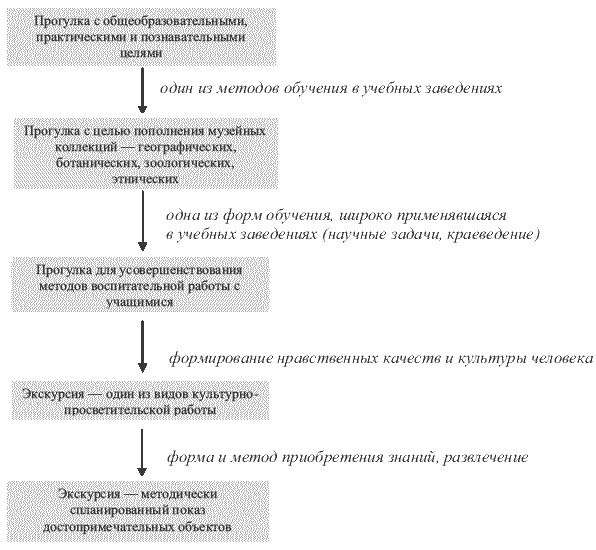

Понятие «экскурсия» (от лат. excursio – «выдвижение», военный термин древних римлян, т. е. разведывательная экспедиция, военный поход; «прогулка, поездка») означает посещение достопримечательных мест (памятников, музеев, выставок и т. п.) с образовательной или увеселительной целью. Термин «экскурсия» не оставался однозначным, по мере того как формировалось экскурсионное дело. Так, в конце XIX в. экскурсией называли «проходку, прогулку, выход на поиск чего‑либо, для собирания трав и проч.»[24]. Изначально целью экскурсии было дать знания экскурсантам в той или иной сфере (чаще всего – в естествознании).

Экскурсия как развлекательное путешествие, как правило, не подразумевает длительного и значительного отдаления человека от своего места проживания и жизненного уклада. Экскурсия может быть индивидуальной или в составе группы людей. Показ объектов обычно проводится под руководством специалиста – гида‑экскурсовода, рассказывающего об объекте осмотра с учетом происходивших здесь исторических событий, оценки данного места предыдущими поколениями людей и т. д.

По своей форме экскурсия напоминает нечто среднее между лекцией и беседой. Экскурсовод должен изложить научные факты в стиле, достаточно привлекательном для группы экскурсантов, чтобы легче воспринять и усвоить эту информацию. А экскурсант во время экскурсии должен приобрести новые впечатления и новые ощущения (например, вкусовые – во время дегустации), возможно, новые умения и навыки (характерно для экологических, этнографических экскурсий, экскурсий на различные производства).

Часто именно экскурсия – способ ознакомиться с другой страной, ее особенностями, культурными центрами, достопримечательностями. А для кого‑то это и способ лучше узнать свою родину. Это важно учитывать при составлении экскурсии.

Известный методист экскурсионного дела И. М. Гревс указывал на такую сущность экскурсии, как «моторность» (мобильность, передвижение в пространстве). Его коллеги Н. П. Анциферов и А. Я. Герд также указывали, что экскурсия осуществляется для ознакомления с изучаемым материалом на практике, «при помощи обхода» (также выделен фактор перемещения) и под руководством «более сведущего лица», т. е. руководителя[25].

Профессор Б. Е. Райков, преподаватель известного своей широкой постановкой экскурсий коммерческого училища, разрабатывавший методику экскурсий на природу («Школьные экскурсии, их значение и организация», 1910), экскурсией называл «изучение объектов по месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип)»[26]. Два этих принципа в комплексе, по мысли Б. Е. Райкова, и составляют сущность экскурсионного метода[27]. Экскурсия, как считал профессор, является одним из наиболее эффективных методов активно‑двигательного усвоения знаний, «видом моторного завоевания знаний при помощи передвижения своего тела в пространстве». Различные двигательные ощущения во время передвижения в пространстве придают особый характер интеллектуальным и эмоциональным переживаниям экскурсанта.

Видный представитель московской экскурсионной школы Н. А. Гейнике полагал, что «сущность экскурсионного метода определяется не одним только признаком, а рядом характерных особенностей». Кроме зрительного восприятия, призванного научить человека видеть и понимать происходящее, признаком экскурсии Гейнике также считал моторность. Обостряется зрительное восприятие именно в движении: «Необходимо несколько раз подойти к… памятнику и притом с разных пунктов, обойти церковь кругом по земле, подняться по ее бегущим крыльцам, обойти ее вторично, но уже по гульбищу второго этажа, словом, очень много походить, и только в этом процессе движения выясняются с полной отчетливостью для экскурсантов поставленные руководителем задачи». Экскурсионный метод, по мысли Гейнике, учитывал и творческую активность экскурсанта, давал возможность «проявлению его индивидуальных интересов, вкусов, наклонностей».

Также важными качествами экскурсии Гейнике называл ее коллективность: «Моменты высшего эмоционального подъема бывают именно в процессе коллективного восприятия, когда все экскурсанты сливаются в единый организм, безмерно более тонкий и чуткий, чем каждый член экскурсии в отдельности», – и тематичность, т. е. объединение «вокруг одного познавательного или эмоционального стержня».

Позднее специалисты по экскурсионному делу стремились развивать посредством экскурсии личности экскурсантов, воспитывая в них чувство прекрасного, обучая навыкам наблюдения за предметами искусства. Во время СССР экскурсии должны были воспитывать будущих коммунистов, прививать с детства любовь к коммунистической партии и ее вождям, к революции. Акцент в этих экскурсиях делался на отрицании буржуазного мира и атеизме.

А. В. Родин и Ю. В. Соколовский («Экскурсионная работа по истории») называли школьную экскурсию «особой формой учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя‑экскурсовода и руководимых им школьников‑экскурсантов в процессе изучения явлений действительности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники истории и культуры, памятные места, природа и др.) или в специально созданных хранилищах комплекций (музей, выставка), и служащая цели коммунистического воспитания подрастающего поколения».

Видный современный теоретик экскурсионного дела Б. В. Емельянов дает следующее, более полное определение экскурсии: «Экскурсия представляет собой целенаправленный наглядный процесс познания окружающего человека мира, процесс, построенный на заранее подобранных объектах в естественных условиях или расположенных в цехах промышленного предприятия, помещениях, лаборатории научно‑исследовательского института, залах музея, выставки, мастерской художника и др. Показ чувственно воспринимаемых объектов происходит под руководством квалифицированного руководителя‑экскурсовода и подчинен задаче раскрытия четко определенной темы»[28].

В качестве современного определения экскурсии, свободного от советской идеологии и приближенного к реалиям сегодняшнего дня, можно привести следующее:

• экскурсия – это целенаправленное постижение человеком действительности с помощью всех его органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение) и логики, во время ознакомления с тематически объединенными объектами на местности, в сопровождении экскурсовода (гида‑переводчика).

Каждое определение экскурсии, сформированное в то или иное время, вобрало в себя те параметры и особенности, которые были характерны для той эпохи. Они вовсе не считаются «неправильным и» на современном этапе. Постепенно изменялись представления о целях, задачах и формах проведения экскурсии, затем иначе стали рассматривать саму ее сущность, перейдя от сбора гербария лечебных трав к культурно‑просветительской работе.

Как особый вид деятельности[29] экскурсию можно рассматривать с позиции задействованности экскурсовода и экскурсантов.

Экскурсия – это комплекс взаимосвязанных и обусловливающих друг друга действий. Он предусматривает передвижение экскурсионной группы по маршруту, обход объектов, наблюдение памятников, включенных в маршрут, пояснения экскурсовода и вопросы экскурсантов и др. Экскурсовод готовит и проводит экскурсию, стремится донести некоторую информацию до группы экскурсантов и целенаправленно подводит участников экскурсии к определенным выводам и оценкам. В идеале по окончании экскурсии ее участники должны проникнуться значением события или произведения искусства, которому была посвящена тема экскурсии. Вот почему нельзя сказать, что задача экскурсантов в экскурсии – просто развлечься. Ведь во время прохождения маршрута группа занимается наблюдением и изучением объектов, накапливает знания о них.

Если рассматривать экскурсию как специфическую форму общения[30], то это прямое общение, которое способствует формированию общности чувств, настроений, мнений, взглядов. В ходе такого общения достигается взаимопонимание, происходит усвоение информации, укрепляются взаимосвязи людей. Экскурсовод и экскурсанты взаимодействуют на базе их совместной – на данный момент – деятельности. Один и тот же экскурсовод способен донести определенную информацию до множества экскурсантов, направляя их мыслительную деятельность в нужное русло. Экскурсант же, находясь в коллективе и общаясь, автоматически усваивает формы поведения, чувства и эмоции других людей. Здесь включаются психические механизмы – подражания и заимствования, сопереживания и идентификации[31].

Как особая форма общения, экскурсия дает возможность миллионам людей получить значительный объем информации, формирует конкретные способы мыслительной деятельности. Общаясь с другими участниками мероприятия, экскурсант заимствует эмоции, чувства, формы поведения. В результате в процессе общения достигаются необходимая организация и единство действий людей, входящих в одну группу. Они начинают понимать друг друга на уровне эмоций, формируется общность их настроений, мыслей, взглядов.

Общение людей на экскурсии следует отнести к духовно‑информационному типу, к сочетанию двух форм отношений между субъектами и объектами, а также к отношениям личностному (группа как сочетание отдельных личностей) и групповому (единый коллектив). Поэтому экскурсия обязательно должна быть адресной, проводиться на базе дифференцированного подхода[32] к группе экскурсантов. Знание основ психологии и педагогики помогает экскурсоводу правильно организовать процесс экскурсии. Правильно организованное общение экскурсовода и экскурсантов является основой экскурсии как педагогического процесса.

Практически общение представляет собой коммуникативную фазу[33] в деятельности экскурсовода. Коммуникативный компонент – важная часть профессионального мастерства экскурсовода. Эффективность экскурсии определяется не только обширными знаниями экскурсовода по теме, умением использовать методику преподнесения этих знаний аудитории, но и способностями в общении с экскурсантами, методистами и другими работниками экскурсионного учреждения, музея, с водителем автобуса. Важную роль в общении с аудиторией играют такие качества, как предупредительность, умение вести нормальный диалог.

Экскурсия – это одна из форм культурно‑просветительной работы наряду с лекциями, тематическими вечерами, конференциями и др. Каждая такая форма обладает своими особенностями организации и методики проведения. Существует несколько признаков экскурсии:

• наличие экскурсионной группы и экскурсовода (руководителя группы);

• единство темы, цели и задач экскурсии;

• передвижение участников экскурсии по заранее спланированному маршруту с целью осмотра объектов, с использованием экскурсионного метода – показа и рассказа;

• определенная протяженность во времени (в среднем от 1 до 4–5 академических часов[34]; но всегда в пределах суток);

• использование экскурсионного метода.

Наличие группы и квалифицированного экскурсовода отличает экскурсию от простой, так называемой прогулки выходного дня, турпохода. Можно знакомиться с местными достопримечательностями, соблюдая принципы локальности и мобильности, но это не будет экскурсией, если отсутствуют определенные цели и задачи.

Любая экскурсия также имеет свое название (тему), движение группы выстроено по определенному маршруту согласно целям и задачам экскурсии. При этом ознакомление с объектами происходит по месту их естественного расположения, но не должно идти вразрез с изначальной задумкой экскурсовода. Составить экскурсию так, чтобы показ и рассказ прошли гармонично и достигли поставленной цели, – в этом проявляется мастерство и талант разработчика (автора) экскурсии.

Некоторые методисты считают, что экскурсия может длиться и 10–12 ч, и даже несколько суток. Но согласно закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» экскурсия не может превышать по своей продолжительности 1 сутки, поэтому продолжительные ознакомительные путешествия уместнее назвать туром. Тем более что подобная длинная экскурсия подразумевает несколько более коротких, с перерывами на дорогу, оформление документов, сон, прием пищи, отдых, покупку сувениров и т. д. Так что выездная «экскурсия», особенно в другой город или страну, всегда является туром.

По правилам современной теории экскурсионного дела, главный признак экскурсии – это именно использование экскурсионного метода, причем с преобладанием показа над рассказом. Зрительные впечатления экскурсантов, иллюстрирующие четко сформулированную экскурсоводом тему, способны оказать наибольшее воздействие на эмоции экскурсанта.

Итак, любая экскурсия служит познанию окружающего мира по заранее подобранному маршруту (и в движении, и на остановках) в соответствии с выбранной темой. Группа экскурсантов обязательно сопровождается экскурсоводом, который знакомит с объектами методом показа (зрительные ряды достопримечательных объектов) и рассказа (восприятие на слух). И если отсутствуют объекты, раскрывающие какую‑либо тему, и невозможен показ и рассказ, то нельзя говорить об экскурсии.

В основу любой экскурсии положены следующие принципы.

• Принцип научности – все факты, события, теоретические положения освещаются экскурсоводом научно и получают объективную оценку[35] с позиций тех отраслей современной науки, к которым они имеют отношение. Экскурсия призвана содействовать распространению научных знаний, формированию целостного мировоззрения человека.

• Принцип идейности – экскурсия должна нести в себе определенный посыл, заложенный экскурсоводом. Свою личную точку зрения экскурсовод может обозначить (вплести в канву рассказа, с доводами), но только после того как изложил материал, основываясь на научной теории.

• Принцип связи теории с жизненными реалиями – экскурсия не должна быть оторванной от жизни экскурсантов. Это не всегда легко соблюсти, но обязательно и прошлое, и настоящее в экскурсии должно быть связано. Как минимум нужно оценивать события и памятники прошлого глазами современного человека, с позиций последних достижений науки.

• Принцип доходчивости – экскурсия должна быть рассчитана на конкретную аудиторию, а не отражать эрудированность экскурсовода. Не стоит использовать сложные, малопонятные неспециалисту термины, если экскурсия проводится для школьников.

• Принцип убедительности – нужно представить аудитории весомые аргументы: факты, цифры, сравнения, доказательства, ссылки на авторитетные мнения, копии документов, карты, схемы и др. (но не перегружать этим экскурсию). Нелишним будет проиллюстрировать свой рассказ выдержками из мемуаров участников событий, современников той эпохи, о которой идет речь.

Кроме принципов, общих для всех экскурсий, есть и специфические признаки, свойственные определенным видам экскурсий:

• для автобусных экскурсий характерно перемещение экскурсантов из салона автобуса на улицу, для осмотра объекта;

• для музейных экскурсий характерно ознакомление с материалами экспозиций, размещенных на стендах;

• производственная экскурсия предусматривает демонстрацию агрегатов, механизмов, оборудования (и др.)[36].

У каждой экскурсии должна быть своя четкая цель, чтобы экскурсанты ясно понимали, зачем им показывают тот или иной памятник истории, культуры и др. Именно цель составляемой экскурсии влияет на отбор материала и его преподнесение экскурсоводом. Выделяют общепедагогические цели и задачи в экскурсионной работе:

• воспитание патриотических чувств у экскурсантов;

• нравственное воспитание – выявление нравственных идеалов и ориентиров;

• эстетическое просвещение – формирование эстетического вкуса;

• получение дополнительных знаний в определенной области науки – развитие интеллектуальных способностей экскурсанта;

• целенаправленное воздействие на складывание мировоззрения экскурсантов;

• общее расширение кругозора участников экскурсии (благодаря наглядности информация хорошо усваивается);

• научить экскурсантов правильно воспринимать увиденное, давать объективную оценку событиям, явлениям, фактам, связанным с рассматриваемым объектом.

Цели в основном зависят от тематики экскурсии, будь то историческая экскурсия (нравственное воспитание поколения), экскурсия по местам, связанным с жизнью замечательных людей (писатели и др.) – развитие интеллекта, чувства гордости. Чувство вкуса привьют экскурсии о жизни художников, об архитектуре и т. д.

Таким образом, беглый, поверхностный осмотр нескольких объектов во главе с гидом и настоящая экскурсия – не одно и то же. Различия этих явлений обеспечивают функции, которые выполняет экскурсия.

• Познавательно‑рекреационная функция – удовлетворение духовных, эстетических, информационных потребностей человека (расширение его кругозора, организация досуга, отдыха, общения) и формирование новых потребностей и интересов. Поскольку экскурсия является отдыхом, который требует от экскурсанта умственного труда, то она способствует культурному развитию личности. Экскурсия при этом одновременно и удовлетворяет уже имеющиеся, и формирует новые духовные потребности человека, позволяя человеку делать свой выбор (типа экскурсии, ее продолжительности, тематики, даже экскурсовода и численности группы) согласно собственным интересам. Особенно явно эта функция выполняется в ходе посещения экскурсантами целого цикла экскурсий: они позволяют формировать систему знаний, разнообразных по тематике. Экскурсия более наглядна и осязаема, чем другие источники информации, в том числе СМИ, Интернет, лекции, и воздействует сразу на все органы чувств экскурсанта, благодаря чему воздействие информации получается комплексным.

• Образовательно‑мировоззренческая функция (функция распространения научных знаний) – содержание экскурсии основывается на сведениях определенной отрасли современной науки, с учетом ее последних достижений, на знаниях по истории, искусству, архитектуре, литературе, экономике, с обязательным приведением практических примеров. Это способствует формированию и дальнейшему расширению мировоззрения экскурсантов. Удивительно, но для довольно большого количества людей экскурсия зачастую – первый шаг на пути саморазвития и образования, ведь экскурсия позволяет за относительно короткий период времени получить довольно значительный объем информации и формирует у экскурсантов различные средства и навыки мыслительной деятельности (самостоятельного наблюдения, анализа визуальной информации и др.).

• Коммуникативная функция – экскурсия является специфической формой общения (коммуникаций между людьми). Во время участия в общей экскурсии люди начинают невольно подражать друг другу, заимствовать, сопереживать, усваивать чувства и эмоции других людей, а также их формы поведения. Участники экскурсионной группы в идеале достигают полного эмоционального взаимопонимания. Кроме того, экскурсовод своим примером прививает всей группе определенный речевой этикет.

• Морально‑патриотическая – во время изучения истории страны (отдельной местности) экскурсантам рассказывается о героическом прошлом народа, который здесь жил, о его традициях, об отражении подвига народа в культуре и искусстве. Экскурсионный материал призван воспитывать у экскурсантов высокие моральные качества: любовь к Родине, уважение к другим культурам и народам и др.

Любая экскурсия всегда выполняет несколько функций. Одна из них может быть преобладающей, в зависимости от возраста участников экскурсии и типа самой экскурсии (например, для подрастающего поколения экскурсия должна в первую очередь выполнять функцию расширения кругозора, образования и воспитания, а также формировать мировоззрение, потребности и интересы и т. д.).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Приведите два известных вам определения экскурсии, которые значительно отличались бы друг от друга по смыслу. Можно составить свои определения. (Подсказка: вспомните, как менялось отношение к экскурсии на протяжении столетий.)

2. Раскройте признаки экскурсии. Достаточно ли наличия любых двух признаков, чтобы назвать происходящее экскурсией? Почему?

3. Придумайте примеры на каждую из функций экскурсии. (Например, морально‑патриотическая функция выполняется при посещении группы экскурсантов Вечного огня в память о погибших в Великой Отечественной войне и т. д.)[37].

Классификация экскурсий

Под классификацией[38] экскурсий понимается разделение их на группы и виды, с выделением основных черт, определяющих характер их подготовки и проведения.

Впервые о классификации экскурсий, которые поначалу проводились только для учащихся, заговорил журнал «Русский эмигрант». В издании приводились 8 типов экскурсий, среди которых были и общеобразовательные, и бытовые.

• Историко‑археологические, их подразделяли на ознакомительные и исследовательские. В исследовательских экскурсиях учащиеся знакомились с географией и этнографией: изучали особенности местности, записывали предания, рассказы и песни, обряды местных жителей, рассматривали книги, журналы, рукописи, гравюры, иконы, памятники старины. Изыскания таких экскурсий пополняли впоследствии экспозиции школьного музея. Изучение основ археологии приводило к тому, что учащиеся сами собирали предметы, обнаруженные на поверхности древних городищ, а также все необходимые данные об этих предметах (архивные материалы, предания и легенды) и комплектовали их для коллекции музея.

• Историко‑литературные – по следам жизни и творчества замечательных людей – писателей, поэтов, ученых, художников, общественных деятелей и др. Такие экскурсии подразумевали встречи с людьми, жившими в одно время или лично знавшими этих знаменитых людей. По возможности школьникам организовывали встречи с современными деятелями литературы и искусства.

• Естественноисторические экскурсии были предназначены для закрепления изученного на уроках естествознания. Школьники собирали ботанические, зоологические и геологические коллекции, обучались навыкам профессионального наблюдения.

• Художественно‑географические и художественно‑этнографические экскурсии – своеобразный «микс» с художественными, географическими и этнографическими целями, созданный специально для школьников как наиболее доступный их пониманию. Во время таких «смешанных» экскурсий школьники ехали в отдаленные (в основном сельские) места, чтобы изучить культуры малых народов.

• Экскурсии трудовой помощи – целью таких экскурсий, возникших в годы Первой мировой войны, стали помощь руками крестьянским семьям во время сельскохозяйственных работ, работа в госпиталях и др. Таких школьников стали называть тимуровцами (по примеру героев повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда»).

• Экскурсии на фабрики и заводы – проводились для будущей профориентации учащихся, знакомившихся с трудом рабочих. На такие экскурсии водили, как правило, уже учащихся старших классов.

• Общеобразовательные, бытовые, экскурсии для знакомства с жизнью села (для городских школьников) и города (для сельских школьников). Учащиеся группами ездили в деревни и города, знакомясь с местным, почти не знакомым им бытом. Городские школьники осматривали природу, поля, труд на пашне и т. д., сельские – различные здания, городской транспорт, заводы и фабрики. Все посетившие подобную экскурсию делали затем доклад о ней в своей школе. Цели подобных экскурсий – познавательная и профориентационная.

• Экскурсии для отдыха и развлечений – так называли коллективный отдых класса (или даже всей школы) на природе, предусматривавший прогулки, завтрак на траве и т. д. Учащимся выдавали особые рекомендации: что взять с собой, как вести себя во время путешествия и т. д. Пищу готовили прямо на костре, в котелках (это была каша или уха из самостоятельно выловленной рыбы). После завтрака – подвижные игры, фотографирование. Удивительно, но очень многие городские школьники только во время таких экскурсий впервые выбирались на природу.

С 1920‑х гг. в экскурсоведении появилось немало разного рода классификаций экскурсий. Классической считается классификация Б. В. Емельянова, согласно которой все экскурсии можно сгруппировать по:

– содержанию (обзорные и тематические);

– месту проведения (городские, загородные, музейные, комплексные);

– способу передвижения (пешеходные и транспортные);

– форме подачи материала,

– составу участников (экскурсии для взрослых и детей; для местных жителей и туристов (иногородних); для городского и сельского населения; для организованных, однородных групп (по заявкам учреждений) и одиночных, не знакомых друг с другом экскурсантов; для учащихся, профессионалов и широкой публики и т. д.);

– продолжительности (от 1 академического часа до 4–5 ч).

Конечно, подобное деление во многом будет условно. Важна классификация для экскурсионной деятельности как таковой, чтобы лучше организовать работу экскурсовода с группой, облегчить специализацию, составить базу для деятельности методических секций, найти лучший подход к каждой конкретной группе экскурсантов.

Экскурсии по содержанию

По характеру экскурсионного материала часто говорят об обзорных и тематических экскурсиях. Однако деление это условно, поскольку граница между этими двумя типами экскурсий еле уловима. Как правило, то, что называется обзорной экскурсией, предполагает знакомство с городом (или районом) в целом – с различными сторонами его истории и современности. Обзорные экскурсии многотемны и дают общее представление об осматриваемом объекте. Если это городская экскурсия, то она предусматривает показ памятников истории и культуры, различных зданий и сооружений, памятных мест и др. При этом на обзорных экскурсиях экскурсоводам важно больше показать объекты, не вдаваясь в детали, из‑за чего данные об объектах экскурсии часто напоминают краткие справки. Важно создать для экскурсанта яркий цельный образ достопримечательности. Если объектов будет много, как и информации о них (особенно это справедливо для автобусной обзорной экскурсии), то экскурсионная группа быстро утомится, внимание слушателей рассеется.

Для городской обзорной экскурсии также характерен выбор подтем, определяющих «лицо» города, при этом одна из подтем как наиболее значимая становится ведущей.

Тематические экскурсии чистого типа выделить достаточно сложно. Они раскрывают определенную тему (из области истории, культуры и др.) и подразделяются на несколько типов:

• культурно‑исторические – в свою очередь делятся на исторические, литературные, архитектурно‑градостроительные, искусствоведческие, экскурсии на религиозные темы[39];

Однако материалы исторических экскурсий вполне возможно использовать для проведения архитектурно‑градостроительных, искусствоведческих, производственных и других экскурсий. По сути эта классификация возникла согласно видам деятельности человека, и именно такое деление наиболее удобно в практике туристско‑экскурсионной деятельности. Конечно, на практике границы между типами экскурсий бывают размыты.

Что касается легкости разработки и проведения экскурсий различного типа, то начинающим гидам всегда рекомендуется проводить тематические экскурсии, а уже потом переходить к обзорной экскурсии и трассовому маршруту.

Исторические экскурсии предназначены для всех, интересующихся историей развития человечества. Это могут быть знакомство с признанными «колыбелями цивилизаций» – Египтом (долина Гизы – пирамиды и их страж Сфинкс и др.), Грецией (древнегреческие храмы, посвященные различным божествам), а также с самыми загадочными местами Земли, например английским Стоун‑хэнджем, уральским Аркаимом. Функция подобных экскурсий – развитие воображения экскурсантов, пытающихся разгадать тайны древности, обогащение памяти новой информацией – о памятниках и достопримечательностях, включая последние открытия археологов и культурологов.

Можно конкретизировать и этот тип экскурсий. Тогда мы будем говорить об:

• историко‑краеведческих экскурсиях (история возникновения того или иного города, например «Город и люди»);

• археологических (экспозиция по материалам археологических исследований либо экскурсия с показом археологического раскопа в исторически значимой местности, археологических памятников; даже, возможно, кратким участием в проводимых работах – на специально отведенном участке: экскурсия по местам раскопок городища эпохи Золотой Орды и др.);

• историко‑биографических (о жизни и деятельности выдающихся людей прошлого и современности: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Деятели науки и культуры родом из нашего края»);

• военно‑исторических (по местам боевой славы с посещением мест сражений и знакомством с памятными знаками: Государственный военно‑исторический музей‑заповедник «Бородино», по местам боев Великой Отечественной войны – «Отстаивая Сталинград…»);

• историко‑революционных (для любителей истории, связанной с революциями и переворотами, героями восстаний и памятникам им, например по местам событий Великой Парижской революции с осмотром Елисейских полей, Триумфальной арки, площади Согласия, собора Парижской Богоматери и Дома инвалидов)[40];

• этнографических (о культуре и быте разных народов: например «Традиционные свадебные обряды крестьян Пензенской губернии XVIII века», «Быт немцев Поволжья»).

Литературные экскурсии предлагают знакомство с определенным литературным произведением («По следам героев романа «Идиот»), литературным персонажем («Москва Воланда»), местами, связанными с жизнью и деятельностью знаменитых поэтов и писателей прошлых столетий («По пушкинским местам…» (той или иной местности); «Литературный Петербург» и др.) или современных деятелей литературы. Это может быть посещение музея, памятников, вечера в честь гениев литературного поприща, посещение театра, где идет постановка по их произведению, и др.[41].

Архитектурно‑градостроительные экскурсии могут рассказывать в целом об архитектурном облике города, показывать памятники архитектуры конкретного исторического периода («Архитектура Москвы: XX–XXI вв.»), либо выполненные определенным архитектором[42], либо в определенном архитектурном стиле. Также подобные экскурсии знакомят с планировкой и застройкой городов по генеральным планам. Возможны и экскурсии по новостройкам[43]. Такой вид экскурсий всегда востребован туристами во время посещения Старой Европы, с ее духом исторического градостроительства – от классицизма, барокко, рококо до модернизма и кубизма. Любителям ультрасовременных направлений архитектурной мысли (стиль хай‑тек и др.) по нраву придутся экскурсии по Гонконгу и Тайваню, Малайзии.

Искусствоведческие экскурсии посвящены всем тем творческим исканиям и деяниям человека, которые связаны с искусством. Это и посещение галерей, выставочных залов, музеев – хранилищ шедевров искусства (картины, статуи, ювелирные произведения) и музыкальных вечеров, и экскурсии по местам жизни и творчества деятелей культуры и искусства, и посещение мастерских художников и скульпторов, арт‑объектов экспозиционно‑выставочных площадок и арт‑центров.

Одним из лидеров в области искусствоведческого туризма считается Европа, культурное наследие которой находится под охраной ЮНЕСКО.

Природоведческие экскурсии проводятся, как правило, по природоохраняемым зонам с целью знакомства с участками природы, не тронутыми деятельностью человека. Самые экстремальные варианты таких экскурсий – посещение заповедников Африки, Боливии; вариант поспокойнее – заповедники Европы. Другие разновидности природоведческих экскурсий: ботанические и зоологические, гидрологические, геологические, посещение уникальных памятников природы, например «Природные раритеты: виды флоры и фауны, внесенные в Красную книгу РФ».

Производственные (технологические, промышленные) экскурсии, как правило, узконаправленны: они имеют свою определенную целевую аудиторию. Экскурсии могут состояться на предприятие в целом, к его отдельным участкам, объектам, лабораториям, фирменным магазинам, шоу‑румам[44].

Наибольшей популярностью у экскурсантов неизменно пользуются ремесленные производства, особенно если экскурсия происходит во время пребывания туриста в другой стране (шелковая фабрика в Китае, мастерская по изготовлению знаменитых деревянных башмаков‑кломпов в Голландии, цеха автомобильного завода «Шкода» в Чехии). Примеры подобных экскурсий по России: посещение фабрики богемского стекла, действующей АЭС, телецентра «Останкино», Ломоносовского фарфорового завода (с мастер‑классом – созданием своими руками фарфоровых изделий), в Печатню Петропавловской крепости (с печатанием собственной газеты) и других предприятий.

Источник