После 1950 года какие страны

2. Советско-китайский конфликт, 1929 г. Спровоцирован китайской военщиной 10 июля 1929 года. В нарушении соглашения 1924 года о совместном пользовании Китайско-Восточной железной дорогой, которая была построена в конце 19 века Российской Империей, китайская сторона захватила ее, арестовала свыше 200 граждан нашей страны. После этого китайцы сосредоточили 132-тысячную группировку в непосредственной близости от границ СССР. Начались нарушения советских границ и обстрелы советской территории. После безуспешных попыток мирным путем добиться взаимопонимания и урегулирования конфликта советское правительство было вынуждено предпринять меры по защите территориальной целостности страны. В августе была создана Особая дальневосточная армия под командованием В.К.Блюхера, которая в октябре совместно с Амурской военной флотилией разгромила группировки китайских войск в районах городов Лахасусу и Фугдин и уничтожила Сунгарийскую флотилию противника. В ноябре были проведены успешные Маньчжуро-Чжалайнорская и Мишаньфусская операции, в ходе которых впервые были применены первые советские танки Т-18 (МС-1). 22 декабря был подписан Хабаровский протокол, который восстанавливал прежний статус-кво.

3. Гражданская война в Испании (1936 – 1939 годы) СССР помог одной из сторон военной и материальной помощью, и действующими советскими военнослужащими в виде «добровольцев». Из Советского Союза в Испанию отправились около 3 000 добровольцев: военных советников, летчиков, танкистов, зенитчиков, моряков и других специалистов.

4. Вооруженный конфликт с Японией у озера Хасан, 1938 г. Спровоцирован японскими агрессорами. Сосредоточив в районе озера Хасан 3 пехотных дивизии, кавалерийский полк и механизированную бригаду, японские агрессоры в конце июня 1938 года захватили высоты Безымянная и Заозерная, которые имели стратегическое значение для данной местности. 6-9 августа советские войска, силами выдвинутых в район конфликта 2 стрелковых дивизий и механизированной бригады выбили японцев с этих высот. 11 августа боевые действия были прекращены. Было установлено доконфликтное статус-кво.

5. Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол, 1939 г. 2 июля 1939 года, после многочисленных провокаций, начавшихся в мае, японские войска (38 тысяч человек, 310 орудий, 135 танков. 225 самолетов) вторглись в Монголию с целью овладеть плацдармом на западном берегу Халхин-Гола и в последующем разгромить противостоящую им советскую группировку (12, 5 тысяч человек, 109 орудий, 186 танков, 266 бронемашин, 82 самолета). В ходе трехдневных боев японцы потерпели поражение и были отброшены на восточный берег реки.

В августе в районе Халхин-Гола была развернута японская 6 армия (75 тысяч человек, 500 орудий, 182 танка), которую поддерживали свыше 300 самолетов. Советско-монгольсике войска (57 тысяч человек, 542 орудия, 498 танков, 385 бронемашин) при поддержке 515 самолетов 20 августа, упредив противника, перешли в наступление, окружили и к концу месяца уничтожили японскую группировку. Бои в воздухе продолжались до 15 сентября. Противник потерял 61 тысячу человек убитыми, ранеными и пленными, 660 самолетов, советско-монгольские войска потеряли 18, 5 тысяч убитыми и ранеными и 207 самолетов.

Этот конфликт серьезно подорвал военную мощь Японии и показал ее правительству всю бесперспективность масштабной войны против нашей страны.

6. Освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. Распад Польши, этого «уродливого детища Версальской системы», создал предпосылки для воссоединения западноукраинских и западнобелорусских земель, отторгнутых в 1920-х годах, с нашей страной. 17 сентября 1939 года войска Белорусского и Киевского особых военных округов перешли бывшую государственную границу, вышли на рубеж рек Западный Буг и Сан и заняли эти районы. В ходе похода никаких крупных боестолкновений с польскими войсками не было.

В ноябре 1939 года освобожденные от польского ига земли Украины и Белоруссии были приняты в состав нашего государства.

Этот поход способствовал укреплению обороноспособности нашей страны.

7. Советско-финская война. Началась 30 ноября 1939 года после многочисленных безуспешных попыток добиться подписания между СССР и Финляндией договор об обмене территориями. Согласно этому договору, предполагался обмен территориями – СССР передавал бы Финляндии часть Восточной Карелии, а Финляндия передавала бы нашей стране в аренду полуостров Ханко, некоторые острова в Финском заливе и Карельский перешеек. Все это было жизненно необходимо для обеспечения обороны Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург). Однако финское правительство отказалось от подписания такого договора. Мало того, финское правительство стало устраивать провокации на границе. СССР был вынужден защищаться, в результате чего 30 ноября Красная Армия перешла границу и вступила на территорию Финляндии. Руководство нашей страны рассчитывало на то, что в течение трех недель Красная Армия войдет в Хельсинки и займет всю территорию Финляндии. Однако скоротечной войны не получилось – Красная Армия забуксовала перед «линией Маннергейма» — хорошо укрепленной полосой оборонительных сооружений. И только 11 февраля, после проведенной реорганизации войск и после сильнейшей артподготовки линия Маннергейма была прорвана, а Красная Армия начала развивать успешное наступление. 5 марта был занят Выборг, а 12 марта в Москве был подписан договор, согласно которому все требуемые СССР территории входили в его состав. Наша страна получала в аренду полуостров Ханко под строительство военно-морской базы, Карельский перешеек с городом Выборг, город Сортавала в Карелии. Город Ленинград теперь был надежно защищен.

8. Великая Отечественная война, 1941-45 гг. Началась 22 июня 1941 года внезапным нападением войск Германии и ее сателлитов (190 дивизий, 5,5 миллионов человек, 4300 танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий, 4980 боевых самолетов), которым противостояли 170 советских дивизий, 2 бригады, насчитывавшие 2 миллиона 680 тысяч человек, 37,5 тысяч орудий и минометов, 1475 танков Т-34 и КВ 1 и свыше 15 тысяч танков других моделей). На первом, самом тяжелом этапе войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 года) советские войска были вынуждены отступать. Для того, чтобы увеличить боеспособность вооруженных сил, была проведена мобилизация 13 возрастов, сформированы новые соединения и части, создавалось народное ополчение.

В приграничных сражениях в Западной Украине, Западной Белоруссии, Прибалтике, Карелии, в Заполярье советские войска обескровили ударные группировки противника, сумели существенно замедлить продвижение противника. Главные события развернулись на Московском направлении, где в развернувшихся в августе боях за Смоленск Красная Армия, перейдя в контрнаступление, заставили немецкие войска впервые во Второй мировой войне перейти к обороне. Начавшаяся 30 сентября 1941 года битва за Москву завершилась в начале 1942 года полным разгромом немецких сил, наступавших на столицу. До 5 декабря советские войска вели оборонительные бои, сдерживая и перемалывая отборные немецкие дивизии. 5-6 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила противника на 150-400 километров от столицы.

На северном фланге была проведена успешная Тихвинская операция, которая способствовала отвлечению немецких сил от Москвы, а на юге – Ростовская наступательная операция. Советская армия начала вырывать стратегическую инициативу из рук вермахта, окончательно же она перешла к нашей армии 19 ноября 1942 года, когда началось наступление под Сталинградом, закончившееся окружением и разгромом 6 немецкой армии.

В 1943 году в результате боев на Курской дуге было нанесено существенное поражение группе армий «Центр». В результате начавшегося наступления к осени 1943 года была освобождена Левобережная Украина и ее столица – город Киев.

Следующий, 1944 год, ознаменовался завершением освобождения Украины, освобождением Белоруссии, Прибалтики, выходом Красной Армии на границу СССР, освобождением Софии, Белграда и некоторых других европейских столиц. Война неумолимо приближалась к Германии. Но до ее победного окончания в мае 1945 года были еще и бои за Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Прагу и Берлин, где 8 мая 1945 года и был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, положивший конец самой страшной войне в истории нашей страны. Войне, унесшей жизни 30 миллионов наших соотечественников.

9. Советско-японская война, 1945 г. 9 августа 1945 года СССР, верный союзническому долгу и взятым на себя обязательствам, начал войну против империалистической Японии. Ведя наступление на фронте свыше 5 тысяч километров, советские войска во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией Разгромили Квантунскую армию. Продвинувшись на 600-800 километров. Они освободили Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Противник потерял 667 тысяч человек, а наша страна вернула то, что ей принадлежало по праву – Южный Сахалин и Курилы, являющиеся стратегическими для нашей страны территориями.

10.Война в Афганистане, 1979-89 гг. Последней войной в истории Советского Союза была война в Афганистане, которая началась 25 декабря 1979 года и была вызвана не только обязательством нашей страны по советско-афганскому договору, но и объективной необходимостью защиты наших стратегических интересов в центральноазиатском регионе.

До середины 1980 года советские войска не участвовали напрямую в боевых действиях, занимаясь лишь охраной важных стратегических объектов, проводкой колонн с народнохозяйственными грузами. Однако с увеличением интенсивности боевых действий советский воинский контингент был вынужден втянутся в бои. Для подавления мятежников были проведены крупные войсковые операции в разных провинциях Афганистана, в частности, в Панджшере против банд полевого командира Ахмад Шаха Масуда, по деблокированию крупного провинциального центра – города Хост и другие.

Советские войска мужественно выполнили все задачи, которые были поставлены перед ними. Они покинули Афганистан 15 февраля 1989 года, уйдя с развевающимися знаменами, с музыкой и маршами. Они ушли как победители.

11. Необъявленные войны СССР. Помимо вышеуказанных, части наших вооруженных сил принимали участие в локальных конфликтах в горячих точках мира, защищая свои стратегические интересы. Вот перечень стран и конфликтов. Где участвовали наши воины:

Гражданская война в Китае: с 1946 по 1950 год.

Боевые действия в Северной Корее с территории Китая: с июня 1950 года по июль 1953 года.

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.

Источник

Страны Западной Европы: послевоенное устройство

С возвратом к мирной жизни в послевоенной Европе требовалось в первую очередь восстановить экономику. За относительно короткий срок к концу 1940-х годов большинство европейских стран достигли довоенного уровня промышленного производства. Быстрый рост производства привёл к сокращению безработицы, улучшению социальной обстановки. В возрождении экономики были заинтересованы все слои общества. Некоторые политики и публицисты, пользуясь этим, выдвинули лозунги общественного единения, примирения предпринимателей и рабочих.

Борьба за демократизацию новой жизни

Однако в политической сфере вторая половина 1940-х годов стала временем острой борьбы прежде всего по вопросам государственного устройства. Ситуации в отдельных странах существенным образом различались. Великобритания в полной мере сохранила довоенную политическую систему. Франция и ещё ряд стран должны были преодолеть последствия оккупации и деятельности коллаборационистских правительств. А в Германии, Италии речь шла о полном устранении остатков нацизма и фашизма и создании новых демократических государств.

Несмотря на различия, существовали и общие черты в политической жизни западноевропейских стран в первые послевоенные годы. Одна из них заключалась в приходе к власти левых сил — социал-демократических и социалистических партий. В ряде случаев в первых послевоенных правительствах участвовали и коммунисты.

Так было во Франции и Италии, где к концу войны коммунистические партии стали массовыми, пользовались значительным авторитетом благодаря активному участию в движении Сопротивления. Укреплению их позиций способствовало сотрудничество с социалистами. Во Франции в 1944 г. был создан согласительный комитет двух партий, в Италии в 1946 г. подписано соглашение о единстве действий коммунистов и социалистов, а также профсоюзов. Во Франции коммунисты входили в состав коалиционных правительств в 1944—1947 гг., в Италии министры-коммунисты работали в правительствах в 1945—1947 гг.

В странах Северной Европы наибольшим влиянием после войны пользовались социал-демократические партии, находившиеся здесь у власти ещё в 1930-е годы. В Швеции и Норвегии они образовали в 1945 г. однопартийные кабинеты. В первые послевоенные правительства Дании, Исландии наряду с социал-демократами входили также коммунисты.

Основные политические мероприятия первых послевоенных правительств предусматривали восстановление демократических свобод, чистку государственного аппарата от членов фашистского движения, лиц, сотрудничавших с оккупантами. Наиболее значительным шагом в экономической сфере стала национализация ряда отраслей хозяйства и предприятий. Во Франции были национализированы пять крупнейших банков, угольная промышленность, автомобильные заводы «Рено» (владелец которых сотрудничал с оккупационным режимом), несколько авиационных предприятий. Доля государственного сектора в выпуске промышленной продукции достигла 20—25%. В Великобритании, где у власти в 1945—1951 гг. находились лейбористы, в собственность государства перешли электростанции, угольная и газовая промышленность, железные дороги, транспорт, отдельные авиакомпании, сталелитейные заводы. Как правило, это были важные, но далеко не самые процветающие и доходные предприятия, наоборот, они требовали значительных капиталовложений. К тому же бывшим хозяевам национализированных предприятий выплачивались компенсации. Национализация и государственное регулирование рассматривались социал-демократическими лидерами как высшее достижение на пути к «социальной экономике».

Несмотря на массовую поддержку политики левых партий и ослабленные позиции партий консервативного толка, утверждение демократических основ послевоенного общества и экономические преобразования проходили в острой борьбе. В Италии, например, события, связанные с выбором монархической или республиканской формы государства, вошли в историю как «битва за республику». В результате референдума 18 июня 1946 г. страна была провозглашена республикой. Значительные политические баталии развернулись во многих странах вокруг выборов в учредительные собрания и разработки новых конституций.

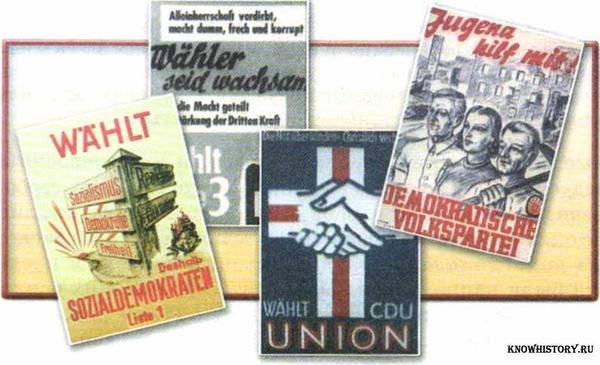

Избирательные плакаты первых послевоенных выборов в Германии

Конституции, принятые в западноевропейских странах во второй половине 1940-х годов — в 1946 г. во Франции (конституция Четвёртой республики), в 1947 г. в Италии (вступила в силу с 1 января 1948 г.), в 1949 г. в Западной Германии, — стали самыми демократическими за всю историю этих стран. Так, во французской конституции 1946 г. в дополнение к демократическим правам, зафиксированным ещё в Декларации прав человека и гражданина (вспомните, когда, в результате каких событий был принят этот документ), провозглашались права на труд, отдых, социальное обеспечение, образование, права трудящихся на участие в управлении предприятиями, профсоюзную и политическую деятельность, право на забастовку «в рамках законов» и др.

В соответствии с положениями конституций во многих странах создавались системы социального страхования, включавшие пенсионное обеспечение, пособия по болезни и безработице, помощь многодетным семьям. Устанавливалась 40—42-часовая рабочая неделя, вводились оплачиваемые отпуска. Эти меры предпринимались под влиянием требований и выступлений трудящихся. Так, в Великобритании в 1945 г. 50 тыс. докеров провели забастовку, чтобы добиться сокращения рабочей недели до 40 часов и введения двухнедельных оплачиваемых отпусков.

Стабилизация

Особым периодом в истории западноевропейских стран стали 1950-е годы. Это было время быстрого экономического развития, когда прирост продукции промышленного производства составлял в среднем 5—6 % в год. Послевоенная промышленность восстанавливалась с применением новых машин и технологий. В 1950-е годы началась научно-техническая революция, одним из основных направлений которой являлась автоматизация производства. Тяжёлый ручной труд, работа человека за станком всё больше заменялись автоматикой. Повышалась квалификация рабочих, управлявших автоматическими линиями и системами, росла их зарплата. Они пополняли ряды «белых воротничков» — работников с высокой профессионально-технической подготовкой.

В Англии уровень заработной платы в 1950-е годы повышался в среднем на 5 % в год при росте цен на 3 % в год. В ФРГ за этот же период реальная заработная плата выросла в 2 раза. В некоторых странах, например в Австрии, показатели были не столь значительными. К тому же власти периодически «замораживали» зарплату (запрещали её повышение), что вызывало протесты и забастовки рабочих.

Наиболее ощутимым оказался экономический подъём в ФРГ и Италии. В первые послевоенные годы хозяйство здесь налаживалось труднее и медленнее, чем в других странах. На этом фоне ситуация 1950-х годов расценивалась как «экономическое чудо». Это не только количественный, но и качественный скачок. В Италии среднегодовой прирост объёма промышленной продукции составлял 10 % в год. Из аграрно-индустриальной страны она превратилась в индустриальную. Особенно быстро развивались машиностроение, автомобилестроительная и химическая отрасли. Итальянская промышленная продукция стала продаваться во многие страны.

«Экономическое чудо» в ФРГ и Италии произошло благодаря целому ряду процессов: перестройке промышленности на новой технологической основе, созданию новых отраслей (нефтехимической, электронной, производства синтетических волокон и др.), индустриализации аграрных районов. Существенным финансовым подспорьем явилась американская помощь по плану Маршалла. Благоприятное условие для подъёма производства заключалось и в том, что в послевоенные годы возник большой спрос на различные промышленные товары. К тому же существовал значительный резерв дешёвой рабочей силы за счёт переселенцев, выходцев из села. Немаловажное значение имело отсутствие в бюджете этих стран в первые послевоенные годы расходов на армию и вооружения.

Экономический подъём обеспечил социальную стабильность. В условиях сокращения безработицы, относительной устойчивости цен и повышения заработной платы выступления трудящихся свелись к минимуму. Их рост начался с конца 1950-х годов, когда проявились некоторые отрицательные последствия автоматизации, в частности сокращение рабочих мест.

Определяющей чертой политического развития стран Западной Европы в 1950-е годы стал приход к власти консервативных партий. Они создавались после войны на базе распавшихся довоенных партий, а иногда — заново.

Даты и события:

- 1943 г. — в Италии католические деятели — участники Сопротивления создали Христианско-демократическую партию (ХДП).

- 1944 г. — во Франции образовано Народно-республиканское движение на базе довоенной партии католического толка.

- 1945 г. — в Германии основан Христианско-демократический союз (ХДС), в 1950 г. к нему присоединился действовавший в Баварии Христианско-социальный союз, в результате возник блок ХДС/ХСС.

Эти партии объединяли крупных промышленников, банкиров, известных католических деятелей. Вместе с тем они стремились получить широкую поддержку в обществе, чему должно было способствовать выдвижение христианских ценностей в качестве главных идейных основ новых партий. Занимая в целом консервативные позиции, христианские демократы учитывали особенности политической ситуации. Так, первая программа ХДС (1947) включала отражавшие дух времени лозунги «социализации» ряда отраслей хозяйства, «соучастия» рабочих в управлении предприятиями. А в Италии во время референдума 1946 г. большинство членов ХДП проголосовали за республику, а не за монархию.

Придя к власти в 1950-е годы, лидеры консервативных партий отчасти сохранили фасад «социальной политики», говорили о социальных гарантиях для людей труда, обществе всеобщего благосостояния. В ФРГ получила распространение концепция «социального рыночного хозяйства», основанного на частной собственности и свободной конкуренции. Британские консерваторы, находившиеся у власти в 1951—1957 гг. (премьер-министры У. Черчилль, а затем А. Иден), провели реприватизацию (возвращение в частные руки) некоторых национализированных ранее отраслей и предприятий (автомобильного транспорта, сталелитейных заводов и др.). В то же время началось наступление на провозглашённые во второй половине 1940-х годов политические права и свободы.

В ФРГ в 1951 г. приняли закон об уголовном преследовании по политическим мотивам — «блицзакон», согласно которому ввоз неугодной властям литературы, критические отзывы о руководителях государства, деятельности государственного аппарата, контакты с официальными органами ГДР могли рассматриваться как «государственная измена» и караться заключением на срок от 5 до 15 лет. За 10 лет на основании этого закона было заведено 200 тыс. дел, затронувших 500 тыс. граждан ФРГ. В 1953 г. появился закон, ограничивавший возможности проведения собраний и демонстраций. В 1956 г. по приговору конституционного суда была запрещена Коммунистическая партия Германии.

В Италии в 1952 г. христианские демократы предприняли попытку отменить пропорциональную систему представительства в парламенте, предложив предоставлять 2/3 мест в парламенте партии или блоку, собравшему более половины голосов на выборах.

В 1958 г. произошёл значительный поворот в политической жизни Франции. В середине 1950-х годов здесь сложилась кризисная ситуация. Её составными элементами являлись политическая неустойчивость и частая смена правительств социалистов и радикалов, начавшийся распад французской колониальной империи (потеря Индокитая, Туниса и Марокко, война в Алжире), ухудшение положения и рост выступлений трудящихся. В такой обстановке всё большую поддержку получала идея «сильной власти», активным сторонником которой выступал Ш. де Голль.

В мае 1958 г. командование французских войск в Алжире, поддерживаемое ультраправыми силами, отказалось подчиняться правительству, пока в него не вернётся Ш. де Голль. Генерал заявил, что «готов взять на себя власть» при условии предоставления ему чрезвычайных полномочий и отмены конституции 1946 г. 1 июня 1958 г. он был назначен премьер-министром. Спустя три месяца появился проект новой конституции. На референдуме 28 сентября 1958 г. за неё проголосовали 79 % избирателей. Во Франции утвердилась Пятая республика. В декабре 1958 г. Ш. де Голль был избран президентом Франции. Сложившийся при нём режим не без основания назвали «режимом личной власти». Опорой его стала основанная сторонниками де Голля партия «Союз в защиту новой республики» (ЮНР).

Конституция 1958 г. предоставляла самые широкие права президенту, избиравшемуся на семилетний срок. Он являлся главой государства и верховным главнокомандующим, назначал членов правительства и всех высших гражданских и военных должностных лиц. Президент не только подписывал все законы, но, по существу, решал их судьбу: мог вернуть на повторное рассмотрение в парламент или вынести на референдум. Он имел право распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и назначить новые выборы. Но парламент, со своей стороны, не мог сместить президента и практически не имел возможности добиться отставки правительства.

Ш. де Голль (слева) во время визита в ФРГ в 1962 г. Справа — К. Аденауэр

Шарль де Голль (1890—1970) родился в зажиточной дворянской семье. В юности избрал военную карьеру. Участвовал в Первой мировой войне. В начальный период Второй мировой войны настаивал на решительных действиях против германской армии, в апреле 1940 г. назначен командиром танковой дивизии. После поражения французской армии перебрался в Лондон, где создал комитет «Свободная Франция». С 1943 г. — один из руководителей Французского комитета национального освобождения. В 1944—1946 гг. возглавлял первые послевоенные коалиционные правительства. В 1958—1969 гг. — президент Франции. Человек консервативных убеждений, Ш. де Голль на первое место ставил национальные интересы и величие Франции. Стремясь утвердить сильный и независимый внешнеполитический курс своей страны, он нередко предпринимал шаги, которые не совпадали с позициями западных партнёров Франции. Например, в годы «холодной войны» выступал за неприкосновенность германо-польской границы по Одеру — Нейсе, дипломатическое признание Китайской Народной Республики, за вывод американских войск из Вьетнама и др. Он настоял на том, чтобы Франция вышла из военной структуры НАТО (1966), сохранив участие только в политической организации этого блока. Одним из первых среди западных лидеров де Голль совершил визит в Советский Союз (1966), положив начало расширению франко-советских отношений.

Конрад Аденауэр (1876—1967) родился в католической семье. В 1901 г. окончил университет и стал адвокатом. Общественную деятельность начал до Первой мировой войны, с 1917 г. — обер-бургомистр Кёльна. Был активным деятелем католической партии Центра. Как противник идеологии и политики национал-социалистов смещён нацистскими властями со службы. В 1945 г. стал одним из основателей, а в 1946 г. — руководителем партии Христианско-демократический союз. В 1949 г. избран канцлером только что образованной Федеративной Республики Германии, занимал этот пост до 1963 г. В своих взглядах и деятельности Аденауэр опирался на идеи индивидуализма (в том числе преобладания частных интересов и активности над государственными) и христианской морали. В государственной политике выступал как сторонник федеративности, объединения Европы. К. Аденауэр, прозванный «железным Конрадом», вошёл в историю как один из основателей послевоенного западногерманского государства, отцов «экономического чуда» 1950-х годов.

Начало интеграции

Характерной чертой послевоенного мира стало развитие региональной интеграции. Она осуществлялась в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке. Что заставляло ту или иную группу государств устанавливать тесные связи, вступать в союз? Рассмотрим это на примере стран Западной Европы. Выше уже говорилось о создании в 1949 г. военно-политической организации НАТО, а в 1957 г. — Европейского экономического сообщества. Очевидна одна из причин их возникновения — разделение и соперничество между «западным» и «восточным» блоками. Но существовали и другие побудительные мотивы для интеграции. Во-первых, западноевропейские государства стремились укрепить свои позиции в условиях появления в послевоенном мире нескольких экономических центров, таких как США, Япония, социалистическое содружество. Во-вторых, всё отчётливее ощущалась потребность устранить межгосударственные противоречия в самой Западной Европе, например между Францией и Германией.

В интеграции были заинтересованы не только государства, но и европейские монополии. В послевоенные десятилетия банковский и промышленный капитал приобретал всё более наднациональный характер. Сложилась сеть транснациональных корпораций (ТНК), для которых государственные границы становились препятствием. Представители крупной буржуазии видели в объединённой Европе прежде всего «Европу трестов». Объединение поддерживали и социал-демократические деятели, считавшие, что оно позволит «упорядочить» экономическое развитие стран региона, эффективнее регулировать экономику.

Здание штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Даты и события:

- 1951 г. — создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), в которое вошли шесть западноевропейских государств.

- 1957 г. — ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали в Риме договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС или «Общий рынок»). В 1973 г. к нему присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия. Участники ЕЭС основали также Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).

- 1967 г. — ЕЭС, ЕОУС и Евратом под общим названием Европейские сообщества (ЕС) перешли под общее руководство. Штаб-квартира ЕС находится в Брюсселе (Бельгия).

В последующие десятилетия интеграция углублялась. С конца 1970-х годов стали проводиться прямые выборы в Европарламент, был учреждён Европейский суд. В 1995 г. вступило в силу Шенгенское соглашение об отмене взаимного пограничного паспортного контроля девятью странами Европейского союза (так изменилось с 1993 г. название Европейского сообщества). С 1999 г. в ряде стран введена новая валюта — евро.

Использованная литература:

Алексашкина Л. Н. / Всеобщая история. XX — начало XXI века.

Источник