- Статья 1210 ГК РФ. Выбор права сторонами договора

- Комментарий к Ст. 1210 ГК РФ

- Другой комментарий к Ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации

- Увольнение по соглашению сторон

- Особенности

- Выгоды и риски для работника

- Выгоды и риски для работодателя

- Особенности увольнения разных категорий работников

- Беременные женщины

- Пенсионер и предпенсионер

- Совместитель

- Порядок оформления пошагово

- Первый этап

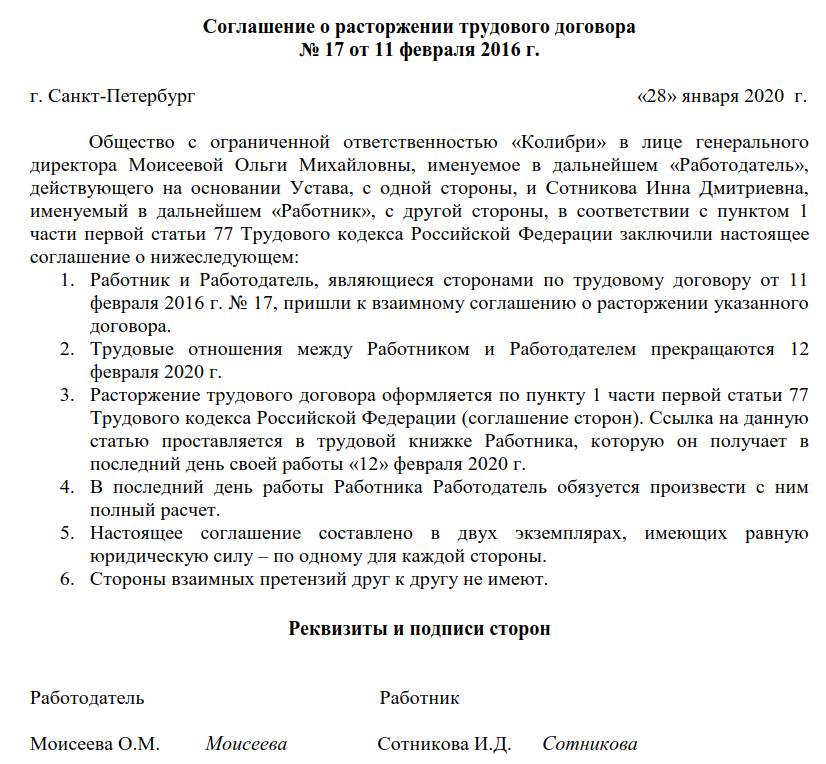

- Пример письменной договоренности о расторжении трудового договора

- Второй этап

- Третий этап

- Четвертый этап

- Пятый этап

- Выплаты и компенсации

Статья 1210 ГК РФ. Выбор права сторонами договора

Новая редакция Ст. 1210 ГК РФ

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.

3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента заключения договора.

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей.

5. Если в момент выбора сторонами договора подлежащего применению права все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства.

6. Если иное не вытекает из закона или существа отношений, положения пунктов 1 — 3 и 5 настоящей статьи соответственно применяются к выбору по соглашению сторон права, подлежащего применению к отношениям, не основанным на договоре, когда такой выбор допускается законом.

Комментарий к Ст. 1210 ГК РФ

Соглашение сторон о выборе права не может толковаться как внешнеэкономическая сделка, это соглашение особого рода, и действительность такого соглашения не обусловлена соблюдением каких-либо требований в отношении его формы.

Выбор сторонами в качестве места рассмотрения споров арбитражного суда Российской Федерации не означает автоматического подчинения отношений сторон российскому праву. Отсутствие волеизъявления сторон в отношении применимого права означает, что выбор права осуществляет суд, компетентный рассматривать данный спор.

Между грузинской и российской авиакомпаниями был заключен договор аренды. В соответствии с условиями договора российская сторона обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вертолеты. Стороны также включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

Российская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с иском к грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное право Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, поскольку исполнение договора имело место на территории Грузии. Включение в контракт условия о применимом праве означает, что стороны принимают на себя обязательство руководствоваться в своих отношениях нормами данного права. Учитывая изложенное, арбитражный суд применил гражданское законодательство Российской Федерации как право, выбранное сторонами при заключении контракта (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29).

Другой комментарий к Ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья посвящена одному их важнейших вопросов МЧП — выбору сторонами права, применимого к их отношениям, или автономии воли сторон. В Основах гражданского законодательства (ст. 166) также содержалось положение о выборе сторонами применимого права — этому была посвящена первая фраза статьи. Включение целой статьи, посвященной автономии воли сторон, свидетельствует и о существенном повышении роли данного института, и о необходимости гораздо более подробного его урегулирования.

Первая фраза статьи практически не отличается от действовавшего в советском праве положения. В ней констатируется общее правило о возможности сторон выбирать применимое право. Следующая фраза устанавливает необходимую иерархию нормы об автономии воли и ст. 1205 ГК об определении права, подлежащего применению к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав.

2. Пункт 2 комментируемой статьи является новеллой для российского законодательства. В нем устанавливаются способы определения воли сторон относительно выбранного применимого права. Стороны могут прямо, четко и ясно выразить свою волю относительно права, применимого к их отношениям, в самом договоре, отдельном документе или документах или уже в процессе рассмотрения спора в суде или арбитраже, что фиксируется в протоколе заседания . Недавно высказанная в литературе точка зрения о невозможности заключения соглашения о применимом праве в арбитражном заседании , на наш взгляд, не может быть признана обоснованной. Ее автор в качестве аргумента отмечает, что соглашение о применимом праве является внешнеторговой сделкой и, следовательно, на нее должны распространяться все требования закона о форме внешнеторговой сделки. Помимо этого, протокол, в котором фиксируется соглашение о применимом праве, не подписывается сторонами и поэтому не может считаться надлежаще заключенным.

———————————

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 16, 18 — 19.

Покровская А.Б. Соглашение о праве, применимом к гражданско-правовым сделкам, осложненным иностранным элементом // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 5. М., 2002. С. 355.

Достаточно подробно вопрос о природе соглашения о выборе применимого права анализируется М.Г. Розенбергом в его работах . Основной вывод этого анализа, с которым нельзя не согласиться, сводится к тому, что соглашение сторон о выборе права не может толковаться как внешнеэкономическая сделка, что это соглашение особого рода и что действительность такого соглашения не обусловлена соблюдением каких-либо требований в отношении его формы .

———————————

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 12 — 13.

Что касается протокола заседания арбитража, то, подписанный арбитрами, он становится объективной фиксацией воли сторон относительно их выбора применимого права. Таким образом, достижение сторонами во время процесса соглашения о применимом праве также является прямо выраженной волей сторон.

Вторая норма п. 2 комментируемой статьи представляет собой новеллу российского законодательства и в большой степени опирается на положение Римской конвенции 1980 г. Слова о том, что соглашение сторон о выборе права «. должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела» более типичны для стран «общего права», нежели континентальной Европы, и поэтому могут показаться, по крайней мере на первый взгляд, весьма расплывчатыми, особенно для практиков, встречающихся, как правило, с более четкими законодательными формулировками. Однако иностранная и международная практика использования именно таких «гибких» формулировок свидетельствует об их эффективности. Несомненно, потребуется определенное время для приобретения опыта применения таких положений — серьезным подспорьем может оказаться изучение иностранной практики.

Речь фактически идет о том, что суд или арбитраж должны тщательно и всесторонне изучить и проанализировать все обстоятельства, сопутствующие заключению и исполнению договора, — переговоры, переписку, место и время подготовки, подписания и исполнения договора, валюту договора и валюту платежа; а также его условия для того, чтобы сделать обоснованный вывод о возможном намерении сторон о применимом праве. Существенную помощь в этом могут оказать, в частности, включаемые в договор ссылки на конкретные статьи или акты соответствующей страны, использование терминов и институтов определенной правовой системы и др. Сложность этого пути определения применимого права заключается в том, что вряд ли могут быть выработаны единые рекомендации, годные для различных ситуаций, — каждая достаточно уникальна и требует индивидуального подхода. Дополнительная сложность заключается в непредсказуемости результата: не всегда можно с определенностью сказать, какие факторы суд или арбитраж сочтет наиболее значимыми для вынесения окончательного решения в отношении применимого права. И все же, несмотря на указанные трудности, такой метод определения применимого права широко используется в практике, что свидетельствует о его адекватности, полезности и эффективности.

3. Пункт 3 комментируемой статьи подчеркивает обратную силу соглашения сторон о применимом праве, если оно сделано после заключения договора. Такая законодательная норма исключает возможные споры и неясности относительно применимого права, которое должно применяться к договору до момента заключения соответствующего соглашения.

4. Пункт 4 комментируемой статьи регулирует проблему, которая в доктрине МЧП носит название «расщепление коллизионной привязки». До недавнего времени отношение к расщеплению во многих странах было негативное. Основное возражение заключалось в неприемлемости нарушения единства обязательственного статута сделки. Однако последние унификационные акты в сфере МЧП включают такую возможность. В частности, Римская конвенция 1980 г. содержит соответствующее положение, которое и послужило основой для российской формулировки.

Необходимо подчеркнуть, что использование расщепления ни при каких обстоятельствах не должно приводить к противоречивому результату: например, применение одной правовой системы к правам и обязанностям продавца и другой правовой системы — к правам и обязанностям покупателя. Речь идет о подчинении отдельной правовой системе вполне автономной части правоотношений, безболезненно отделимой от остальной части. Например, если различные части договора подряда исполняются в разных странах, то вполне допустимо подчинить эти части различным правовым системам. В любом случае рекомендуется пользоваться этим инструментом в исключительных случаях и весьма продуманно.

Данный пункт в определенной степени связан с п. 5 ст. 1211 ГК, однако необходимо подчеркнуть, что «адресаты» этих норм различны. Пункт 4 комментируемой статьи обращен к сторонам договора, которые по своему усмотрению могут определить применимое право только к части договора, а п. 5 ст. 1211 — к органу, рассматривающему спор, который должен в отношении договора, содержащего элементы различных договоров, по возможности определить право, с которым договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан. Другими словами, законодатель призывает правоприменительные органы по возможности избегать расщепления коллизионной привязки.

5. Пункт 5 комментируемой статьи регулирует проблему, которая никогда прежде не регулировалась законодательством и не анализировалась доктриной. До недавнего времени считалось, что отсутствие в договорных отношениях иностранного элемента автоматически не дает возможности сторонам выбирать применимое право. Если российские лица заключили договор, исполняемый на территории России и не имеющий никакого элемента, связанного с какой-либо иной страной, то в этом случае вопрос о применимом праве в смысле МЧП никогда не ставился — применялось российское право.

Данный пункт вводит абсолютную новеллу в российское законодательство: даже если договор связан только с одной страной, т.е. в нем отсутствует иностранный элемент, стороны могут выбрать по своему усмотрению применимое право. Включение такого условия является отражением современных тенденций в МЧП, в частности нашедших отражение в Римской конвенции 1980 г. В разных странах существует различный подход к решению вопроса о возможности выбирать право к договорам, связанным с одной страной. Одним из доводов в пользу невозможности выбора права в такой ситуации служит утверждение о том, что такой договор вообще не подпадает под сферу действия МЧП из-за отсутствия иностранного элемента. Сторонники предоставления такой возможности утверждают, что само условие о применимом праве делает договор, во всем остальном связанный только с одной страной, подпадающим под действие МЧП, поскольку это условие можно рассматривать как своего рода иностранный элемент.

Несмотря на дискуссии по этому поводу, все большее число стран включают в свое законодательство или практику такую возможность. Россия также пошла по этому пути. Серьезным доводом в пользу включения такого положения служит то обстоятельство, что некоторые институты частного права лучше урегулированы в одних правовых системах и хуже в других. При сегодняшнем уровне интернационализации коммерческих отношений нет смысла лишать стороны возможности воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляет та или иная иностранная правовая система.

Однако законодатель устанавливает определенные ограничения для сторон при выборе права к договору, связанному только с одной страной. Выбор сторон не может отменить действие императивных норм права страны, с которой договор реально связан. При этом необходимо иметь в виду, что в данном случае под императивными нормами должны пониматься все императивные нормы правовой системы, а не только те императивные нормы, о которых речь идет в ст. 1192 ГК. Поскольку в п. 5 комментируемой статьи и в ст. 1192 ГК используется один и тот же термин «императивные нормы», понимание различной природы норм, о которых идет в них речь, очень важно. В ст. 1192 все указывает на особый характер императивных норм, в то время как в п. 5 комментируемой статьи никаких специальных указаний не содержится. Использование термина «сверхимперативные» в ст. 1192 облегчило бы применение нового и весьма сложного института.

Источник

Увольнение по соглашению сторон

Расторжение трудового договора по соглашению сторон — это предпочитаемый многими способ прекратить трудовые отношения. Несмотря на то, что это наиболее безболезненный вариант расторжения трудового договора, существуют определенные правила, о которых расскажем подробно.

В России законодательство предоставляет сторонам трудового договора возможность расстаться по обоюдному согласию. Такой способ прекращения взаимоотношений работника и работодателя отличается от увольнения по собственному желанию работника. В статье 78 Трудового кодекса предусмотрено такое основание расторжения контракта, как увольнение по согласованию сторон. Этот вариант окончания сотрудничества является оптимальным, если взаимоотношения не сложились, и выгодным для каждой из сторон.

Порядок оформления увольнения по соглашению сторон в статье рассмотрим подробнее. Законом такой порядок четко не регламентирован. Но работник и в этом случае имеет все права, предусмотренные ТК РФ, в том числе на компенсации и выплаты при увольнении по соглашению сторон, установленные законом. К слову, никто не запрещает договориться, что последует увольнение без отработки, потому что это вполне логичное решение, если, например, отношения натянутые.

Особенности

И все-таки: как уволиться по соглашению сторон без проблем для всех участников процесса, если есть некая специфика? Процедура такого расторжения трудовых обязательств напоминает порядок действий при расторжении трудового договора по собственному желанию гражданина, но есть и отличия. Специфика процесса расторжения договора по этому основанию:

- простота оформления. Закон указывает только на тот факт, что есть договоренность, но форма не определена. Но во избежание судебных споров, а разбирательства в области трудового права в судебной практике считаются одними из самых сложных, рекомендуется соблюсти письменную форму. И все же уволить по соглашению сторон сотрудника обычно не представляет сложности, необходимо только четко выраженное и документально зафиксированное волеизъявление участников процесса;

- есть возможность предложить и согласовать условия прекращения отношений. Работодатель и сотрудник вправе установить срок отработки или факт ее отсутствия, порядок передачи дел, дополнительные компенсации и т. д.;

- желание должно быть взаимным, давление недопустимо;

- основное отличие от ухода по собственному желанию — невозможность отозвать решение об увольнении. Расторгнуть в одностороннем порядке эту договоренность не получится, так как подписывается документ сразу двумя лицами. В этом случае надо составлять отдельный документ. Здесь есть один момент: расторгнуть договор по соглашению администрация имеет право с любым работником, даже одинокими матерями или беременными женщинами. Но вот беременные вправе отказаться от исполнения подобной договоренности в одностороннем порядке: такова судебная практика, основанная на мнении высших судебных инстанций (определение ВС РФ от 05.09.2014 № 37-КГ14-4).

Выгоды и риски для работника

Преимущества расторжения договора по этому основанию для сотрудника:

- сам гражданин имеет право инициировать процедуру;

- конкретную причину желания прекратить трудовые отношения указывать не обязательно;

- нет ограничений по срокам подачи заявления об увольнении;

- договориться с работодателем есть возможность в любой момент осуществления трудовой деятельности, даже в те периоды, когда увольнение по закону запрещено (например в отпуске, если стороны об этом договорились);

- можно договориться об условиях расторжения договора и предложить свои;

- эта причина расторжения отношений никак не влияет на репутацию работника;

- если сотрудник уволен по соглашению сторон, это часто означает, что работник выдворен по его вине.

- отозвать решение нельзя;

- профсоюз в этом случае не осуществляет контроль за действиями работодателя;

- в законе нет указания на обязательность выплаты выходного пособия, это делается только по отдельному допсоглашению либо если такое условие есть в коллективном договоре.

Выгоды и риски для работодателя

Существуют плюсы увольнения по соглашению сторон и для работодателя:

- простота процедуры увольнения;

- отсутствие обязательств по указанию причины окончания сотрудничества;

- возможность минимизировать отрицательные последствия от расставания с неугодным сотрудником (особенно когда есть риск утечки ценной информации);

- возможность обговорить максимально удобные условия для обеих сторон;

- возможность сократить штат, избавиться от неугодного сотрудника;

- оспорить такое соглашение в суде довольно проблематично.

Единственный риск связан с тем, что беременные женщины вправе отозвать собственное заявление, как утверждает судебная практика.

Особенности увольнения разных категорий работников

Некоторые категории работников имеют определенные гарантии в силу графика труда или особого статуса. Рассмотрим, как расторгнуть с ними трудовые отношения.

Беременные женщины

Декретницы наделены рядом прав, в том числе и при расторжении трудового договора. Если заключается соглашение о прекращении договора по взаимному желанию сторон, никакие льготы не действуют (все выплаты и компенсации указываются в допсоглашении, в противном случае беременная женщина их не получит).

Пенсионер и предпенсионер

Ущемление прав граждан в связи с достижением определенного возраста запрещено статьей 3 Трудового кодекса РФ, процедура проводится в том же порядке, что и в отношении других работников, прессинг или иное понуждение запрещены.

Совместитель

Процедура увольнения по соглашению сторон проводится в том же порядке, но запись об увольнении сделают на основном месте работы.

Порядок оформления пошагово

Теперь рассмотрим порядок действий при увольнении работника по соглашению сторон пошагово.

Первый этап

Необходимо следовать определенному алгоритму действий: сначала надо облечь достигнутую договоренность о том, что работник увольняется по взаимному согласию, в письменную форму. При составлении документа допускается участие самого работника, он имеет возможность предложить более выгодные условия, в том числе выплату компенсации и ее точный размер. Желательно в соглашении указать следующие реквизиты:

- причину решения завершить сотрудничество — расторжение контракта по взаимной договоренности;

- дату прекращения взаимоотношений, последний рабочий день;

- условия;

- подписи, подтверждающие волеизъявление.

Так как конкретная форма не утверждена законом, то письменная договоренность допустима в виде:

- заявления работника с резолюцией руководителя;

- отдельного документа, соглашения, в двух экземплярах.

Пример письменной договоренности о расторжении трудового договора

Второй этап

Регистрация соглашения о расторжении договора по договоренности сторон или заявления работника в порядке, установленном в делопроизводстве работодателя, допустим, в специальном журнале, вручение соглашения работнику под подпись. Рекомендуется указать конкретно, что экземпляр получен на руки.

Третий этап

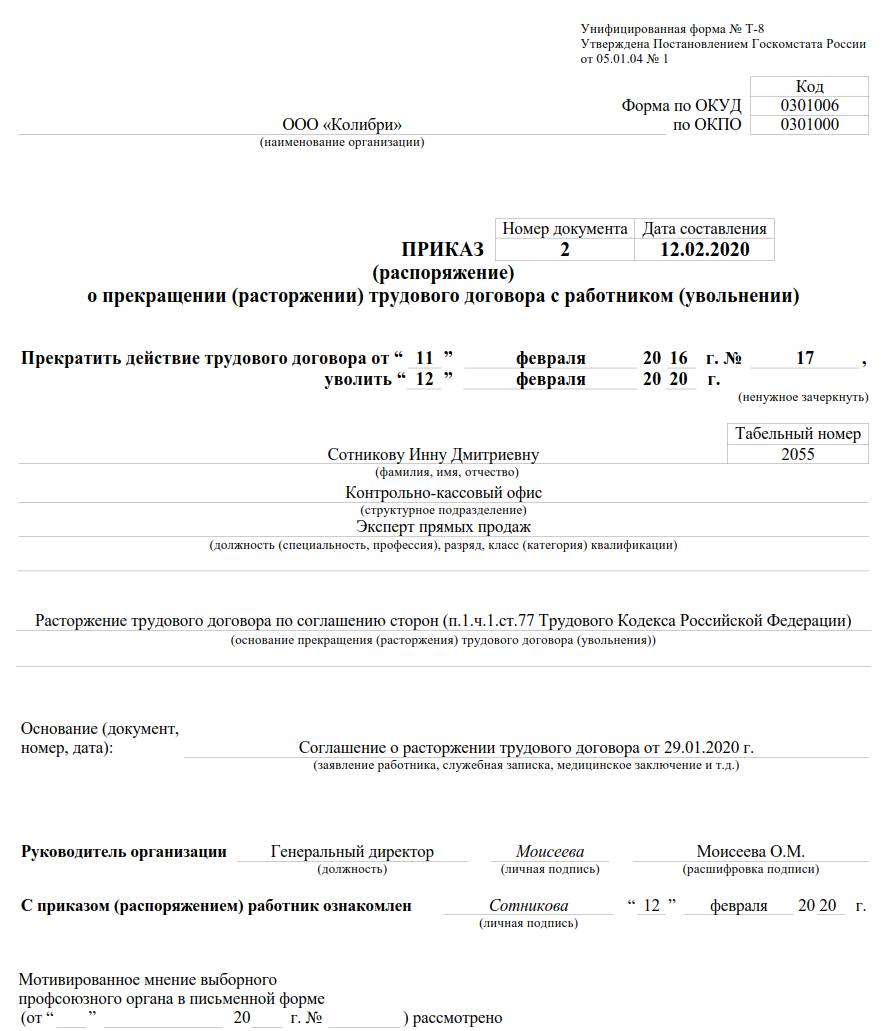

Издание соответствующего приказа. Для его составления есть унифицированная форма Т-8. В качестве основания расторжения контракта указывается п. 1 ст. 77 ТК РФ, так как в ней дан общий перечень оснований для расторжения контракта. А уже в строке «Основание» — документ, выражающий волю работодателя и работника. Работник знакомится с приказом под подпись.

Четвертый этап

Расчет в бухгалтерии с получением необходимых справок.

Пятый этап

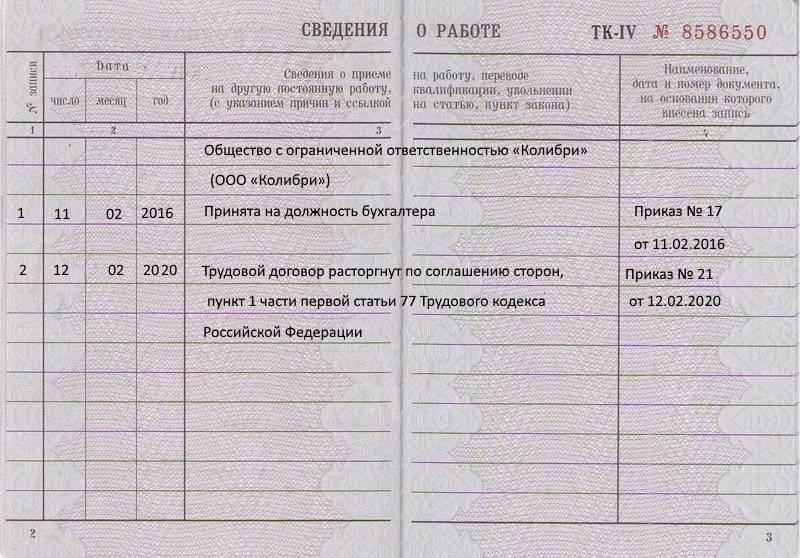

Далее делается запись в трудовой по соглашению сторон в 2020 году. Оформление передачи трудовой книжки с подтверждением факта получения документа в виде подписи сотрудника в специальном журнале.

Основание увольнения приводится полностью, формулировка в точности соответствует тексту закона, и указывается ст. 77 ТК РФ. Запись заверяется ответственным работником и печатью, сам работник расписывается и получает документ на руки.

Точная формулировка в трудовой книжке при увольнении по этому основанию: «Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Вместо «трудовой договор прекращен» допускается написать «уволен».

Конечно, работника интересует, что выплачивается при увольнении по соглашению сторон. Полный расчет при увольнении обязателен.

Выплаты и компенсации

Окончательный расчет и все полагающиеся по закону выплаты работодатель обязан произвести в последний день деятельности работника на предприятии. Выплачиваются следующие суммы:

- оплата за выполненную работу по день прекращения контракта, увольнения;

- компенсация за неиспользованный отпуск;

- выходное пособие (если такая компенсация полагается в соответствии с договоренностью работодателя и работника при расставании, и если установлена трудовым или коллективным договором).

Сумма выходного пособия при увольнении по соглашению сторон законодательно не определяется. На практике она обычно устанавливается одним их следующих способов:

- фиксированный размер;

- на основании должностного оклада;

- на основании среднего заработка за определенный период времени.

В последнем случае необходимо руководствоваться правилами постановления правительства № 922 от 24.12.2007, а порядок определения среднего заработка следующий: среднедневной показатель устанавливается путем деления суммы выплат, которые включаются в расчет за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дню увольнения, на количество фактически отработанных за этот период дней. Таким образом, порядок расчета среднедневного заработка отличается от того, который указан для определения того же показателя в целях выплаты отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

Только при одновременном соблюдении трех условий, прописанных в статье 217 НК РФ, выходное пособие по соглашению сторон не является объектом налогообложения и не облагается НДФЛ (налогом на доход физического лица)..

Таким образом, увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации предусмотрено как в трудовом контракте, так и в локальных нормативных актах. В таких случаях выплата компенсации при увольнении по соглашению сторон обязательна, даже если этого пункта нет непосредственно в документе о расторжении взаимоотношений.

Теперь рассмотрены все вопросы, касающиеся увольнения по соглашению сторон. 2020 год только наступил и есть вероятность изменения судебной практики и нормативных актов (хотя это и не очевидно). Необходимо постоянно отслеживать планы законодателей и решения высших судебных инстанций.

Источник