Снова дома. Третья волна жестких ограничений прошла по главным странам Европы

Коронавирус в Европе снова набирает обороты. Несколько недель назад там ужесточили ограничительные меры. Произошло это как раз перед Пасхой, что вызвало недовольство местных жителей. Особенно были возмущены традиционно законопослушные немцы, которые устали от запретов и даже заговорили об отставке Ангелы Меркель.

Прошло больше года после того, как Италия досрочно прекратила Венецианский карнавал, а государства ЕС одно за другим начали закрывать границы и вводить ограничительные меры. Теперь же ситуация повторяется с новой силой.

Вероятной причиной роста количества зараженных в Европе называют новогодние послабления, а также распространение «британского» штамма. Тем временем к масштабной вакцинации в ЕС все еще не приступили.

Германия

В Германии количество зараженных, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило три миллиона. При этом жесткий локдаун в стране ввели еще 16 декабря прошлого года. Однако если раньше решения о конкретных мерах принимали власти отдельных земель, то в конце апреля власти ввели единые стандарты по всей стране.

Бундестаг принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса.

«За поправки проголосовали 342 депутата, против — 250, воздержались 64», — сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе бундестага.

Теперь руководство ФРГ может вводить комендантский час с 22:00 до 05:00, закрывать учебные заведения, а также строже контролировать работу магазинов.

Голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина, где собрались порядка восьми тысяч человек. Митинги организовали представители движения Querdenken («Нестандартное мышление»). В него входят ковид-диссиденты, сторонники теорий заговора и ультраправые.

Однако обстановкой в стране недовольны не только ковид-диссиденты, но и многие немцы, прежде с пониманием относившиеся к ограничительным мерам. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«СМИ все время представляли ее (Ангелу Меркель — прим. ред.) как спасительницу нации. Но сейчас настал переломный момент. Когда начались первые реальные банкротства, потерянные рабочие места, деньги, потерянная свобода. Теперь люди начинают трезвее оценивать эту обстановку. Думаю, Меркель проиграла, особенно решением о последнем локдауне, которое ничем не было оправдано», — заявил собеседник.

Он напомнил о решении канцлера ввести дополнительные ограничительные меры на время Пасхи. После этого уставшие от запретов местные жители заговорили об отставке Меркель. Ей даже пришлось извиняться.

Италия

Новые ограничения ввели и в Италии. На пасхальной неделе там закрыли все магазины, кроме продуктовых, рестораны, кафе и музеи. Выходить на улицу местных жителям разрешили в трех случаях: ради работы, ради получения медицинской помощи или в чрезвычайных ситуациях. Общительным итальянцам также разрешили ходить в гости, но количество человек в компании не должно превышать трех.

Руководство страны ввело обязательную вакцинацию для медиков. Премьер-министр Марио Драги подчеркнул, что в день прививаются по 170 тысяч итальянцев. Власти надеются увеличить это число втрое. Однако это не сильно успокоило встревоженных запретами местных жителей.

«Владельцы кафе сходят с ума: постоянно надо мониторить новости и понимать, что ждать на следующий день», — рассказала изданию «Фонтанка» жительница Рима Диана.

К концу апреля руководство обещает начать плавно выводить страну из жестких ограничений. По данным издания Аnsа, в регионах Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето, а также в автономных провинциях Больцано и Тренто частично откроются бары и рестораны. Заведениям разрешат принимать клиентов на открытых площадках.

Франция

Несколько недель назад Франция ушла в третий национальный локдаун. Глава страны Эммануэль Макрон объявил о закрытии школ как минимум на три недели. Более того, жесткие локдауны, которые ранее ввели всего в 19 департаментах страны, распространении на всю территорию Франции. Также в стране закрыли все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, и ввели запрет на поездки далее чем на 10 километров от дома.

«Если не действовать сейчас, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Макрон.

Все это крайне расстроило французов, бизнес которых, как и работа жителей других стран ЕС, и без того сильно пострадал во время пандемии.

«Люди сидят дома и становятся все более инертными: все меньше рефлексов, что нужно выходить и встречаться», — рассказала жительница Парижа Валерия.

Несколько дней назад премьер Франции заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в стране. По его словам, пик третей волны эпидемии коронавируса, «кажется, пройден».

Источник

Как изменилось население стран Европы за последние 30 лет

Европа является одним из самых густонаселенных и развитых регионов мира с мощной экономикой. Население Европы по некоторым оценкам составляет почти 700 миллионов человек . Самыми населенными европейскими странами являются Россия, Германия, Великобритания, Франция и Италия.

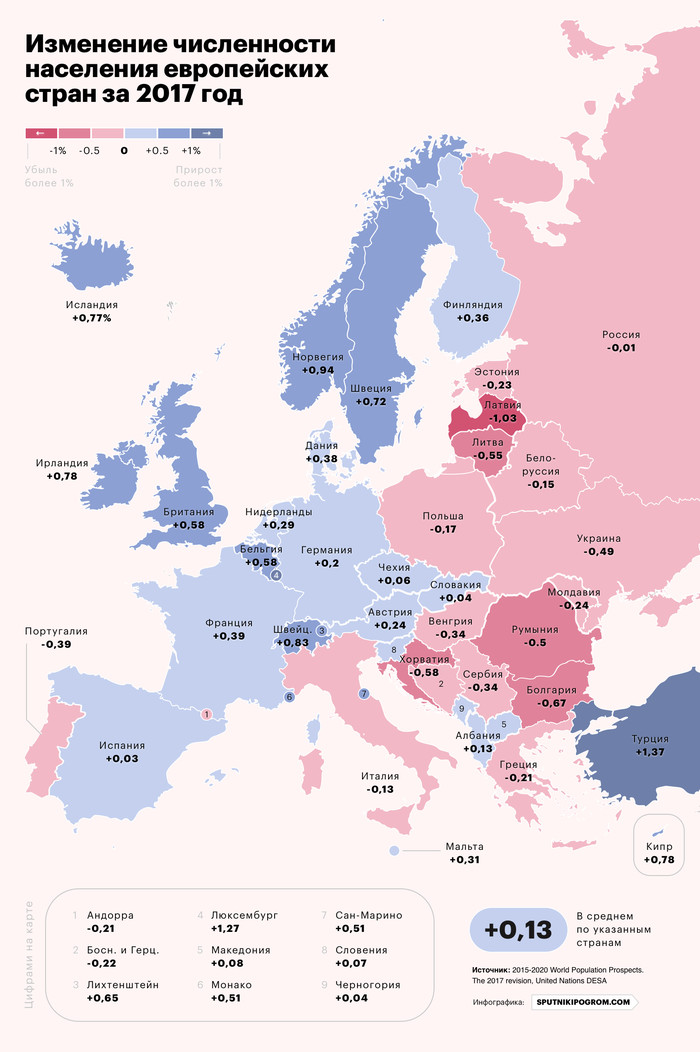

Как и во всем мире, европейские страны претерпевают изменения не только в экономике и общественной жизни, но в численности населения. Прирост населения в большинстве европейских стран наблюдается не за счет рождаемости, а за счет миграции. Люди из более бедных стран стараются переехать в более развитые страны в поисках работы и лучшей жизни. Поэтому за последние 30 лет в Европе наблюдается рост населения, в том числе и за счет миграций. Особенно это характерно для западной части региона.

Однако для стран Восточной Европы и СНГ картина иная – численность населения заметно сокращается. Так, например, в 1990 году население России составляло 147 миллионов 665 тысяч человек . По оценкам, в 2020 году в стране проживает 146 миллионов 749 тысяч человек , с учетом Крыма и Севастополя. Сокращение населения по официальным данным за последние 30 лет составило 1,1% (без Крыма и Севастополя более 2%). А вот например в странах Прибалтики население сократилось сразу на четверть. Посмотрим на карту:

Как видим, наибольший прирост наблюдается в Люксембурге (+64%), Турции (+56,4% – в такой статистике её отнесли к Европе, хотя только 3% страны располагаются на европейской части). Также значительный рост населения наблюдается в Швейцарии, Ирландии, Исландии . Вся Западная и Центральная Европа имеют положительную динамику. А вот в странах Восточной Европы динамика отрицательная, особенно в Прибалтике, Болгарии, Боснии и Герцеговине и Украине .

Источник

Кто будет жить в Европе. Большой подробный анализ демографической ситуации на Европейском континенте.

Идущие в сторону Австрии иммигранты. Словения, 2015 год

Континент стареющий. И вымирающий

Стоит оговориться, что наш разговор пойдет о странах-членах ЕС, а также о ряде европейских стран, не входящих в Союз — Британии, Исландии, Швейцарии, Норвегии и Сербии. Демографическая ситуация в восточнославянских странах — отдельная и не менее печальная тема.

За период с момента образования Европейского союза в 1958 году и по 2017 год население стран-участниц выросло с 406 до 511 миллионов человек. Однако именно в этот период, а конкретно в середине 70-х годов, происходит неизбежный переход от второго к третьему типу воспроизводства. В целом ряде европейских стран этот переход сопровождался катастрофическим падением рождаемости — в Германии, несмотря на иммиграцию, количество умерших стабильно и значительно превышает количество родившихся с 1972 года. В результате если в 1960 году на 7,6 миллиона рождений в Европе пришлось 4,1 миллиона смертей, то в 2016 году эти показатели были практически идентичны — родилось и умерло около 5,1 миллиона человек.

Если же учесть, что у живущих в ЕС выходцев из неевропейских стран рождаемость выше, нежели у коренного населения (что мы в дальнейшем увидим), то можно сделать очевидный вывод: собственно коренные европейцы вымирают. Причем уже несколько десятилетий.

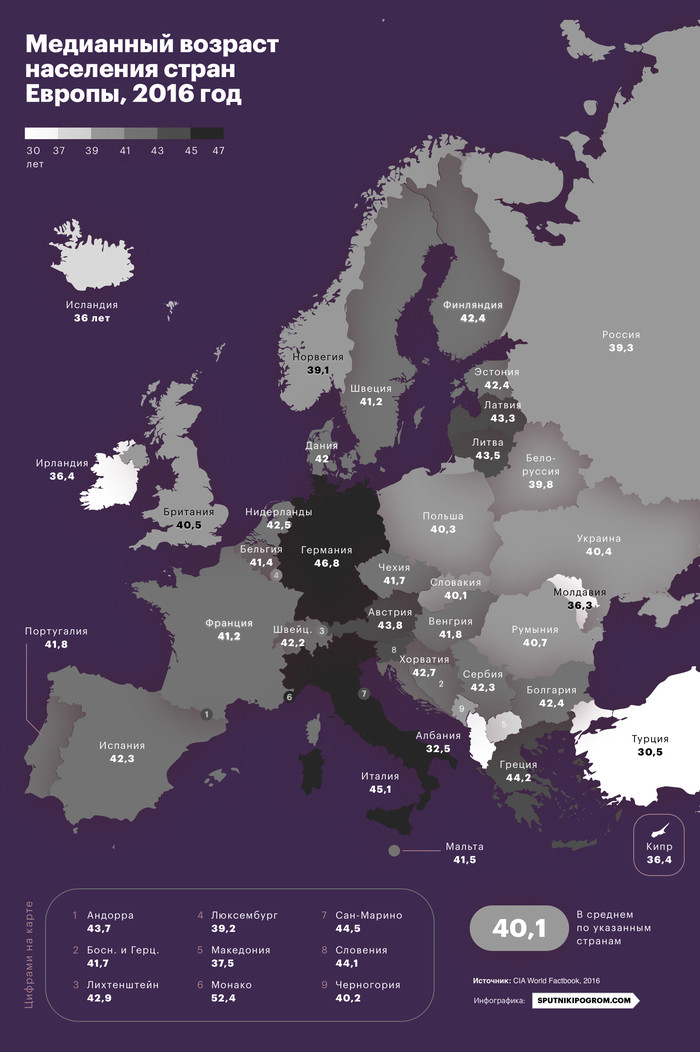

Естественно, если сравнивать континенты, разнится и доля в населении детей с одной стороны, стариков — с другой. В Европе число пожилых людей старше 65 лет превысило число детей от 0 до 14 еще в 2004 году, а сегодня 25% европейцев старше 60 лет. В дальнейшем эта цифра будет неизбежно расти, что приведет к еще большей демографической нагрузке на трудоспособное население, вынужденное содержать все большее число иждивенцев. В перспективе же — крах сложившейся социальной политики и пенсионной системы с разнообразными, в том числе весьма мрачными сценариями решения этой проблемы.

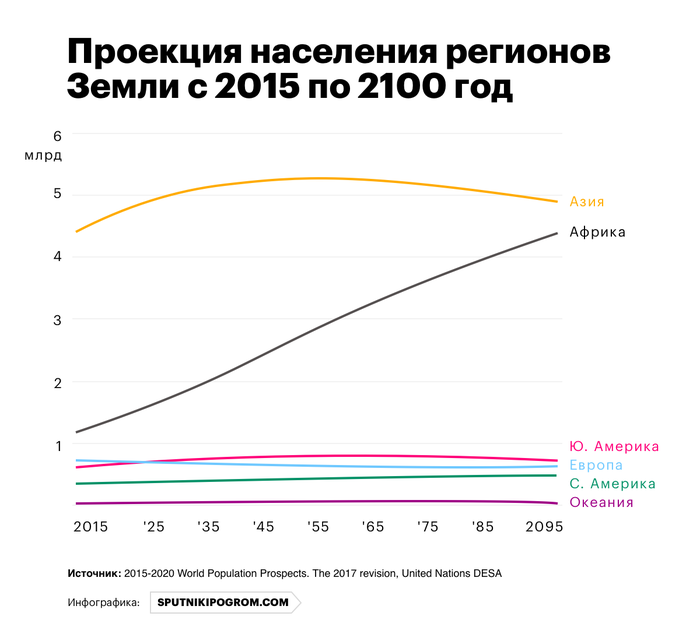

В силу вышеуказанного рост численности населения Европы даже при продолжающейся иммиграции прекратится, а население к 2050 и 2080 годам в лучшем случае останется таким же или незначительно увеличится. «Низкие» демографические сценарии прогнозируют депопуляцию к 2050 году и численность европейцев в районе 480 миллионов. Причем 40–50% из них будут старше 60 лет. Разумеется, на фоне общего роста численности населения планеты до 11 миллиардов к 2100 году доля европейцев в населении земли будет драматически снижаться. С 13,5% в 1960 году к 6,9% сегодня и до 4% к 2050 году.

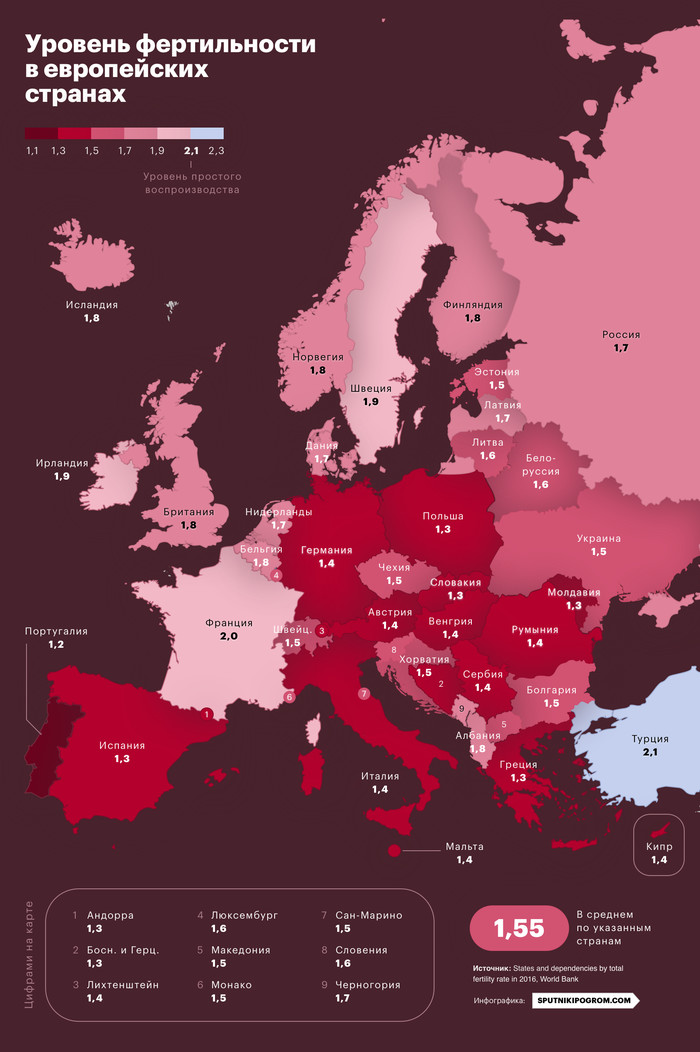

В итоге главная причина всего этого — падение рождаемости. В период 1945–1970 годов в Европе, равно как и в США на свет появились миллионы представителей поколения «бэби-бумеров», самого многочисленного поколения в истории западной цивилизации, пришедшего на смену малочисленному «молчаливому поколению». Однако именно это многочисленное поколение может стать «могильщиком Европы» во многих смыслах, в том числе и демографическом. Драматическое падение рождаемости произошло именно тогда, когда его представители достигли фертильного возраста. Коэффициент фертильности (количество рождений на женщину репродуктивного возраста), начав сокращаться в Европе после 1965 года, достиг минимальных значений — 1,44 в 1999 году, после чего немного вырос и в последние годы варьируется в пределах 1,5–1,6 рождений на женщину. Уровень банального воспроизводства населения, как известно — 2,1 рождения на женщину. Очевидно, что сокращение рождаемости в последние десятилетия есть общемировой тренд — коэффициент фертильности в мире за 50 лет сократился вдвое — с 5 рождений до 2,45. Однако это сокращение столь драматично и угрожающе именно для автохтонного населения Европы, а также ряда высокоразвитых народов Восточной и Юго-Восточной Азии.

При этом внутри самой Европы прослеживается отчетливая разница между отдельными странами относительно рождаемости. На одной стороне оказывается ряд стран Западной и Северной Европы, в которой коэффициент фертильности хоть и не достигает искомой цифры 2,1, но довольно высок (2,0 — Франция, 1,9 — Ирландия, 1,80 — Британия и Исландия), что вкупе с большим количеством женщин репродуктивного возраста обеспечивает устойчивый естественный прирост населения. Противоположная ситуация в Южной и Восточной Европе, где ситуация с рождаемостью обстоит без преувеличения катастрофически. В Португалии, Греции, Польше, Испании, странах Балтии коэффициент фертильности не превышает 1,35—1,7 рождений на женщину. Отметим, что религия здесь не играет особой роли. В равной степени религиозные Польша, Греция и Ирландия оказываются на разных «полюсах» рождаемости, причем последняя — рядом с мягко говоря не самой религиозной Исландией. Пожалуй, единственный устойчивый и очевидный тренд — низкая рождаемость в странах постсоветского пространства. Удивительно, но сравнительно выигрышно здесь на общем фоне выглядит Россия.

Наихудшая ситуация сегодня сложилась именно в странах Центральной и Восточной Европы, где на фоне низкой рождаемости и старения населения фиксируется отрицательное сальдо миграции — людей из этих стран уезжает больше, нежели в них прибывает. Сегодня за пределами исторической родины живет свыше 2 миллионов поляков, сотни тысяч румын, литовцев, болгар и т. д. Апогеем этой демографической катастрофы является ситуация в странах Балтии — на фоне естественной убыли населения и массовой эмиграции суммарное население Латвии, Литвы и Эстонии сократилось с 8 миллионов в 1989 году до 6 миллионов в 2017-м.

Хуже всего, что подобная модель воспроизводства населения является труднообратимой. Нынешнее многочисленное поколение европейцев оставляет после себя слишком мало потомков, на которых неизбежно ляжет обязанность содержания десятков миллионов стариков. Что вряд ли стимулирует их к еще большему увеличению числа иждивенцев за счет многочисленных детей. В результате одно малочисленное поколение сменяет другое, еще более малочисленное.

Еще одним значимым для демографии Европы явлением уже пять десятков лет остается иммиграция. Но если перемещение самих европейцев между странами-участницами ЕС касается скорее вопросов экономического развития того или иного государства, то иммиграция из-за пределов Европы касается уже значимых в долговременной перспективе моментов. На 2016 год более 35 миллионов жителей ЕС — 7% населения Союза — родились за его пределами. Разумеется, эти люди крайне неравномерно рассеяны по территории Европы и их доля в населении европейских стран сильно разнится. Меньше всего иммигрантов в сравнительно бедных (по европейским меркам) странах Центральной Европы — Польше, Румынии, Болгарии, Чехии. А вот дальше все зависит от степени безумия миграционной политики той или иной страны. Ставшая «притчей во языцех» Швеция в полной мере оправдывает свою репутацию страны с даже не открытыми, а распахнутыми настежь дверьми. На 2016 год 23% жителей Швеции (2,3 миллиона человек) были иммигрантами или детьми иммигрантов. Среди них 1,8 миллиона человек были иммигрантами в первом поколении, а две трети из этого числа были людьми неевропейского происхождения. Всеми силами пытаются догнать своих соседей норвежцы — на 2016 год там проживало 850 тысяч иммигрантов, 16% населения (9% населения имело неевропейское происхождение). Не лучше ситуация в трех крупнейших европейских странах — в Германии граждане европейского происхождения составляют 89% населения, порядка 85% в Британии и во Франции.

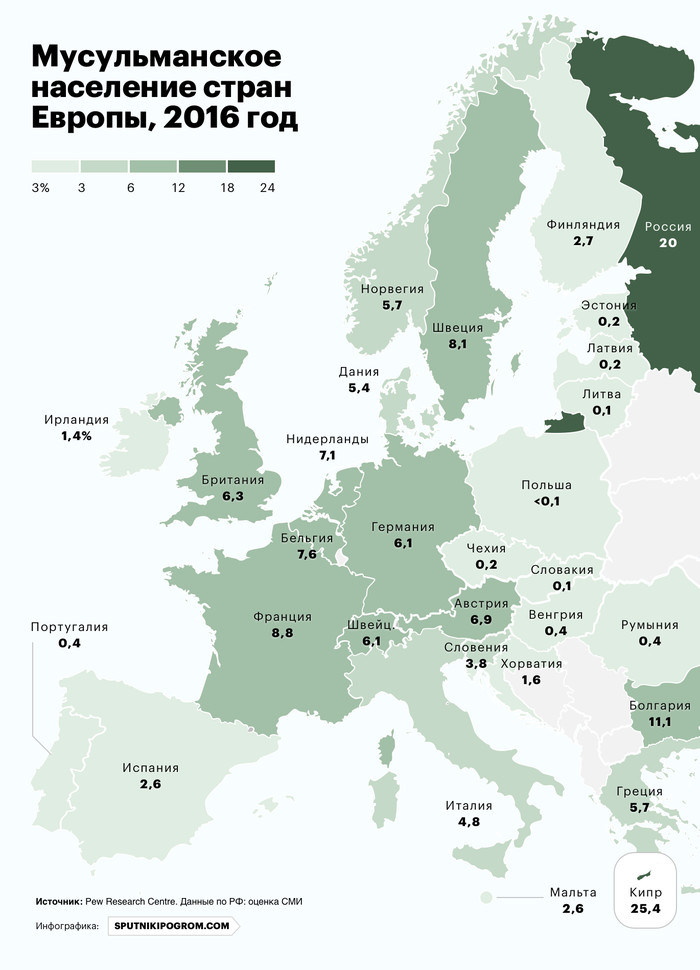

Однако главная проблема — не количество мигрантов как таковое, а их способность и готовность адаптироваться к ценностям принявшего их общества, принести ему пользу. Безусловно, сотни тысяч выходцев из Латинской Америки, осевших в Испании, резко отличаются от автохтонных жителей Пиренеев в расовом отношении. Но по крайней мере они являются христианами, носителями тех же самых культурных кодов, моральных норм и трудовой этики. Безусловно, главную угрозу европейской цивилизации и ее ценностям представляют мусульмане, численность которых в Европе в 2016 году превысила 25 миллионов человек — 5% населения Европы.

Более чем половина из них обитает в Германии, Франции и Британии, а сомнительное лидерство по доле мусульман среди населения удерживают Франция, Швеция и Бельгия (8,8, 8,1 и 7,6% соответственно). Казалось бы, не слишком пугающие цифры, однако в демографии всегда необходимо говорить о прогнозах и перспективах.

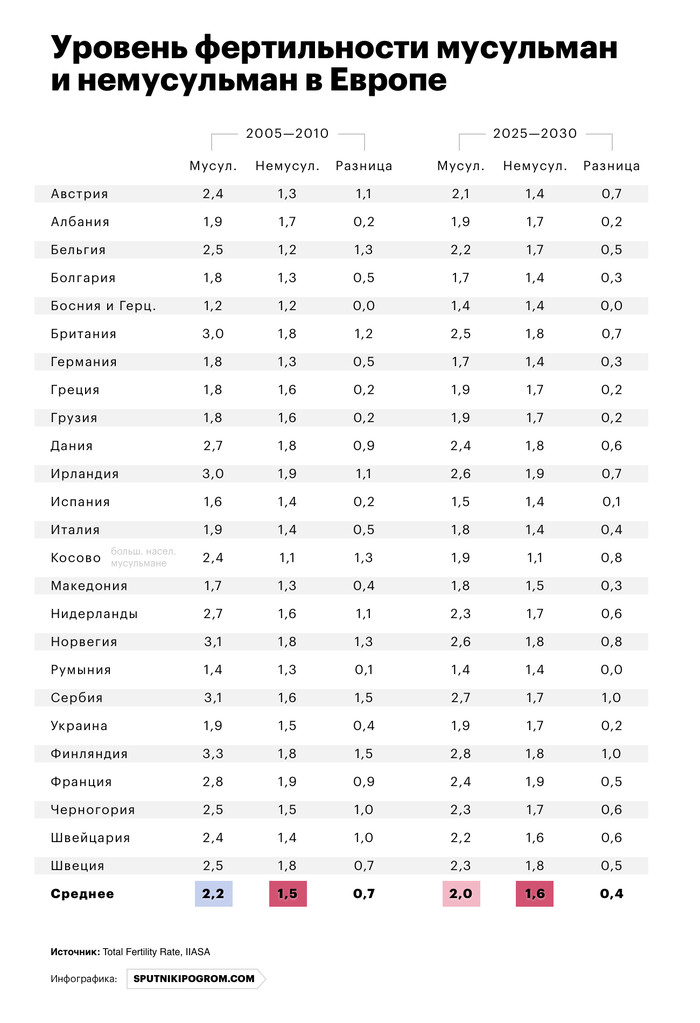

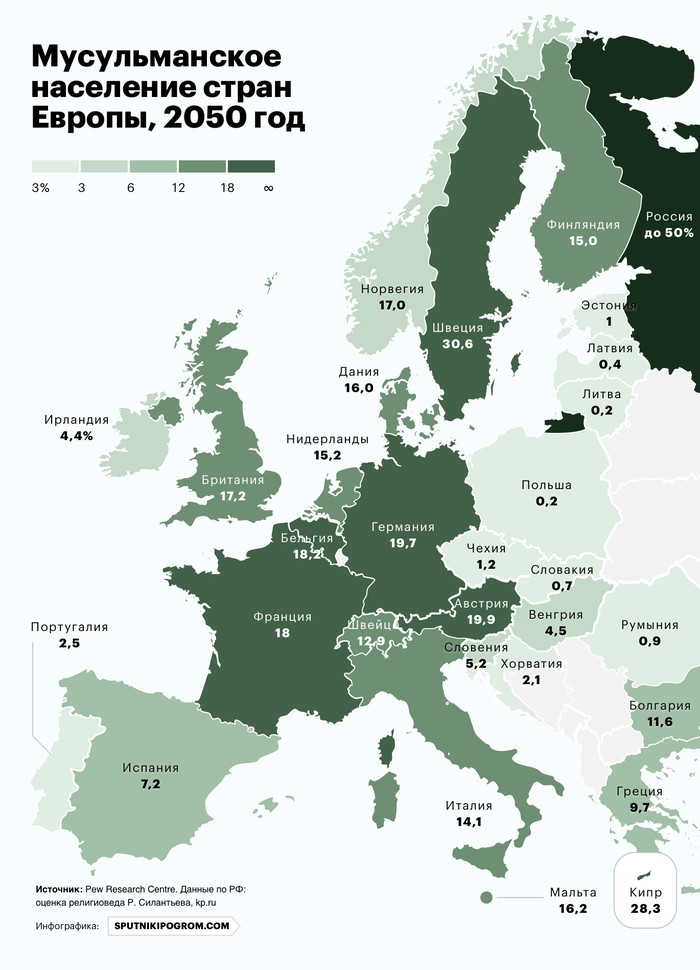

Во-первых, мусульманская миграция в Европу не прекращается. Начавшийся в 2015 году миграционный кризис уже привел к тому, что за два года в статусе беженцев в Европейский Союз проникло 2,5 миллиона человек (половину приняла Германия), в подавляющем большинстве мусульмане из Африки и Азии (исключая преимущественно христианскую Эритрею), 60% которых к тому же были взрослыми мужчинами. Даже если ситуация в Сирии и Ираке стабилизируется, нет никаких оснований предполагать, что миграция из мусульманских стран внезапно прекратится. Во-вторых, у живущих в Европе мусульман выше рождаемость, нежели у коренного населения. В разных странах ситуация может в чем-то различаться, но везде мусульманские женщины рожают больше. На 2010 год коэффициент фертильности составлял 2,2 для мусульман и 1,5 для европейцев-немусульман. В-третьих, у мусульманской диаспоры в Европе принципиально другая возрастная структура. Стариков старше 60 лет среди них лишь 10% (против 25% у остального населения), детей от 0 до 14 лет 22% (против 14% у остального населения), а средний возраст всего лишь 30 лет. В силу этого если мусульмане и составляют, например, 8% населения Швеции, среди новорожденных их будет уже порядка 12–15%.

Разумеется, рост числа «чужих» не может не привести к росту неприязни по отношению к этим «чужим». Но если верить опросам, эта неприязнь среди жителей разных европейских стран встречается с очень разной вероятностью. Причем сильнее всего антимусульманские настроения проявляют те европейцы, в странах которых мусульман сравнительно немного. В свою очередь британцы, немцы и шведы демонстрируют удивительную толерантность. Впрочем, есть подозрение, что это не более чем дань политкорректности и боязнь показаться ксенофобом. Один из четких индикаторов неприязни к «чужому» — подсознательное преувеличение численности этих «чужих» в обществе. И все европейцы существенно переоценивают численность мусульман в своей стране, демонстрируя свою подсознательные страхи перед мусульманской демографической экспансией. Индикатором этих настроений служит и успех популистских антииммигранстких партий, той же «Альтернативы для Германии».

И мрачное будущее

Будущее Европы в свете демографических перспектив представляется печальным и безрадостным. В 2050 году это уже не стареющий, а просто старый континент, на котором смертность устойчиво превышает рождаемость, половину населения составляют пожилые люди, а в некоторых странах 40–50% детей и подростков составляют мусульмане. В связи с этим взору рисуется целый ряд алармических сценариев, как то: крах концепции социального государства и системы пенсионного обеспечения в особенности; неизбежное установление норм шариата как альтернативного или единственного комплекса правовых норм во Франции, Швеции и еще ряде стран; безлюдная Восточная и Центральная Европа, в которой, правда, нет тех самых мусульман; крах экономических флагманов Европейского союза под грузом демографическим проблем; как следствие — его полный распад.

Что-то из этого, конечно, не сбудется. Технологии могут решить проблему сокращения трудоспособного населения, а адекватная миграционная политика затормозить рост численности мусульман. Одно ясно — скучно не будет. В том числе и в России, точно так же стоящей перед проблемой старения и сокращения населения на фоне роста численности и доли мусульман, прямо пропорциональной росту числа их претензий на господство.

Павел Степанов/Спутник и погром.

Источник