Основные концептуальные подходы к стратегическому управлению экономической безопасностью страны

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации — от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241

Актуальность исследования обусловлена тем, что формирующиеся и развивающиеся в настоящее время процессы глобализации и международной экономической интеграции, усиливающаяся конкуренция на разных уровнях хозяйствования, а также влияние транснациональных корпораций в интересах некоторых государств или союзов государств поднимают проблему экономической безопасности страны в рамках обеспечения ее национальной безопасности.

Разработка мероприятий по изменению методов реализации экономической политики, реорганизаций институциональных структур и нужных механизмов ликвидации или ослабления взаимодействий, снижающих устойчивость хозяйственной деятельности государства, базируется на представлении о направлениях, способах, методах обеспечения экономической безопасности.

Цель исследования заключается в уточнении категорий, формулировке методических аспектов и выработке концептуальных подходов формирования эффективной системы стратегического управления национальной экономической безопасностью.

Исследованием вопросов, связанных с формированием теории экономической безопасности всесторонне занимались такие ученые, как С. Ю. Глазьев [7] (Glazev, 1999), С. А. Касперович совместно с Е. А. Дербинской [10] (Kasperovich, Derbinskaya, 2017), Е. В. Крылова [11] (Krylova, 2019), Е. И. Кузнецова [12] (Kuznetsova, 2018), А. А. Мага [15] (Maga, 2014). Проблематику экономической безопасности с позиции обеспечения национальной безопасности государства рассматривали А. Ю. Башина [4] (Bashina, Kiselev, 2015), Н. В. Дементьев [9] (Dementev, 2011), М. Е. Листопад [14] (Listopad, 2011), А. Г. Савицкий [24] (Savitskiy, 2017). Принципы стратегического управления представлены в трудах И. Ансоффа [3] (Ansoff, 1989) и А. Файоля [31] (Fayol, 1924). Вопросы управления системой экономической безопасности государства подробно рассмотрели В. А. Винокуров [6] (Vinokurov, 1996) и М. В. Мясникович, С. С. Полоник, В В. Пузиков [16] (Myasnikovich, Polonik, Puzikov, 2005). Проблемы обеспечения экономической безопасности в современных условиях с учетом угроз отразили Ю. И, Буравилина [5], (Buravilina, Senchilo, 2016) М. В. Данилина [8] (Danilina, Yagratuni, Khachaturyan, 2015), М. Ю. Лев [13] (Lev, Leshchenko, 2019), И В. Мухин [17] (Mukhin, 2012), В. И. Орехов [18] (Orekhov, Orekhova, Karagodina, 2019). Наиболее значимый вклад в исследование проблем, связанных с обеспечением и управлением экономической безопасностью, внесли ученые Института экономики Российской академии наук, под руководством профессора В. К. Сенчагова – члена Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации [25, 26, 27, 28, 29, 30, 32] (Senchagov, 2008; Senchagov, 2010; Senchagov, 2015; Senchagov, Solovev, 2015; Senchagov, Mityakov, 2016; Senchagov, Ivanov, 2016; Senchagov, 2012).

Научная новизна заключается в разработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы управления экономической безопасности страны, выделении этапов разработки сценарных подходов к управлению экономической безопасностью и определении элементов данной системы.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что управление экономической безопасностью как важнейшим элементом системы государственной безопасности является одним из приоритетов национальной экономики с гарантией независимости нашей страны, а также стабильностью и эффективностью жизнедеятельности общества и его индивидов. При этом следует отметить, что последние закрепляют проблемы потенциала и мощи экономического развития нашего государства, предпосылки физического здоровья генофонда нации, его социального и культурного процветания с учетом геополитических и геоэкономических позиций нашей страны в современном мире.

Необходимость стратегического управления экономической безопасностью государства

Стратегическое управление экономической безопасностью России и государственная экономическая политика являются категориями и инструментами государственного управления экономикой, которые должны быть взаимозависимы и в постоянном взаимодействии [7].

Являясь частью экономической политики, стратегия экономической безопасности должна отображать ее стратегические цели, желаемое качество управляемой макроэкономической системы. Количественные же оценки параметров экономической безопасности характеризуют оптимальность состояния экономики, определяют ограниченность в использовании различных методов реализации экономической политики, предполагают достижение желаемых результатов с целью повышения уровня экономической безопасности страны [14].

Следовательно, стратегическое управление экономической безопасностью РФ должно быть направлено на возобновление экономического роста в стране на основе использования новых институциональных инструментов рыночной экономики, на обеспечение гарантии защиты национальных интересов с упором социальной направленности политики и на достижение достаточно высокого оборонного потенциала с учетом возможного неблагоприятного развития внутренней и внешней среды.

При этом стратегическая цель обеспечения экономической безопасности России, управления ею должна быть ориентирована на формирование благоприятных условий для жизни и развития личности, общества, социально-экономической и военно-политической стабильности и сохранение целостности государства, успешное противостояние влиянию внутренних и внешних угроз [16].

Следует отметить, что стратегический подход к решению вопросов обеспечения экономической безопасности страны не является новым ни теоретически, ни практически в деятельности органов государственного регулирования России.

В связи с переходом нашей страны в 1991 г. к рыночной системе хозяйствования была утверждена «Концепция национальной безопасности России» [20]. Позднее, в 1996 г. была утверждена «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации» [19]. В качестве приоритета указывается стратегия экономической безопасности страны в 2009 г. в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [21].

В настоящее время в рамках реализации «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран – лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз» [22]. А в 2017 г. была утверждена «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» (Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 [23]).

Тем не менее приходится констатировать факт отсутствия каких-либо значительных изменений в обеспечении высокого уровня экономической безопасности России, несмотря на реализуемые мероприятия в данной сфере.

Вероятно, основная проблема заключается в том, что данные документы не содержат четких представлений о необходимости стратегического подхода на основе использования методологии анализа и управления процессами социально-экономического развития государства [32].

В сложившейся ситуации в рамках обеспечения национальной экономической безопасности применяется произвольный набор мероприятий, не имеющих целевой направленности и разработанных без соответствующей взаимосвязи с механизмами их практической реализации. Соответственно, данная ситуация не способствует решению проблем в обеспечении экономической безопасности страны и может привести к нарушениям взаимосвязей элементов данной системы, тем самым снижая эффективность ее функционирования и стратегического управления [25, 27]. Основные концептуальные подходы к реализации стратегии управления экономической безопасностью России рассмотрим с анализа определений «стратегическое управление».

Анализ определений «стратегическое управление

Классическое определение «стратегическое управление» связывают с И. Ансоффом, который считает, что «стратегическое управление связано с постановкой перспективных целей и задач организации и поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и окружением, которые позволяют организации добиваться своих целей, соответствуют ее внутренним возможностям и делают ее восприимчивой к внешним требованиям» [3].

Следует отметить, что более четкий прагматический аспект данного определения приводит В. А. Винокуров, утверждающий, что стратегическое управление основано на выборе наиболее перспективных направлений и траекторий развития системы, на постановке долгосрочных целей и разработке мер их достижения в условиях постоянно меняющейся внешней среды [6].

На основании вышеприведенных определений можно утверждать, что стратегическое управление требует обоснования долгосрочных целей и направлений, конкретных мероприятий и механизмов реализации экономической политики государства, которые должны обеспечить достижение стратегических целей применительно к системе экономической безопасности страны.

Следует отметить, что важнейшим условием эффективности деятельности государства по стратегическому управлению экономической безопасностью является соблюдение основных принципов, определяющих требования к ее содержанию. Базовые принципы в стратегическом управлении рассматривали в своих трудах И. Ансофф, А. Файоль и ряд других ученых [3, 31, 16].

А. Файоль отмечал, что основными принципами управления являются единство, непрерывность, гибкость и точность. Он указывал на то, что данные принципы являются общими чертами хорошей программы [31]. И. Ансофф, рассматривая в своих трудах эти принципы, дополнил их принципом участия [3].

Таким образом, основываясь на принципе единства, управление экономической безопасностью государства должно быть системным и выражаться в единстве целей и направлений в развитии всех элементов и всех уровней вертикальной иерархии и горизонтальных связей системы управления экономической безопасностью. При этом исполнение данного принципа базируется на координации и интеграции управления, взаимосвязанности реализуемых управленческих решений по времени, месту и исполнителям. Немаловажным принципом в управлении экономической безопасностью является участие, предполагающее задействованность всех элементов системы при принятии управленческих решений.

Кроме того, в рамках стратегического управления экономической безопасности специфичными являются принципы непрерывности и гибкости, позволяющие учитывать неопределенный и вероятностный характер, присущий управлению, а также последствия принимаемых управленческих решений. К тому же принцип непрерывности основан на непрерывной корректировке принимаемых решений в связи с реальным развитием событий, непредсказуемостью изменений внешней и внутренней среды, изменениями разрабатываемых стратегий, которые сменяют друг друга в виде последовательных этапов реализации долгосрочной концепции.

В принятии управленческих решений при обеспечении экономической безопасности государства с целью преодолеть неопределенность должен учитываться и принцип гибкости, который применяется в рамках сценарного подхода при разработке стратегий и который необходим для формирования определенных резервов, обеспечивающих достижение запланированной цели, в том числе с учетом неблагоприятного развития событий [24, 26, 27, 28, 32].

Система управления национальной экономической безопасностью

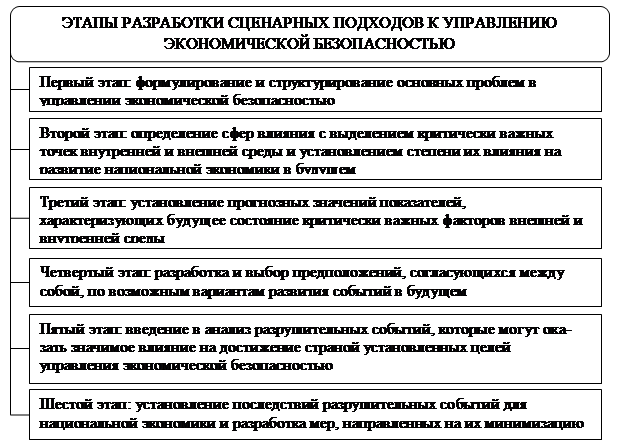

На основе сценарного подхода в управлении экономической безопасностью разрабатываются модели поведения управляемой подсистемы с учетом разнообразных вариантов развития событий. Как правило, это оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный сценарии развития событий. При этом процесс разработки сценарных подходов предполагает следующие этапы (рис. 1).

Рисунок 1. Этапы разработки сценарных подходов к управлению экономической безопасностью

Источник: составлено автором

Существенным принципом при принятии управленческих решений является принцип точности, предполагающий максимальную приближенность разрабатываемых стратегий к реальным условиям их реализации, основанный на информационном и методическом обеспечении процессов анализа и прогнозирования с учетом одновременной постановки задач конкретизации и детализации данных стратегий [30].

Следует отметить, что механизм управления в системе обеспечения экономической безопасности страны предполагает набор административных, правовых, экономических, социально-психологических методов и инструментов, которые способны преобразовывать управляющее воздействие в нормативные установки, мотивы и стимулы, предполагающие функционирование и развитие объекта управления с учетом заданной траектории [24, 32].

Система обеспечения национальной экономической безопасности, являясь объектом управления, представляет собой достаточно сложную, динамическую, вероятностную и открытую социально-экономическую систему, характеризующуюся абсолютной взаимосвязью со всеми сферами жизнедеятельности общества [1] (Abalkin, 1994). В связи с чем возникает особая сложность при принятии и реализации управленческих решений. Процессы, протекающие в экономической системе страны находятся под воздействием таких внутренних действенных рычагов влияния государственных органов власти, как бюджетная, налоговая, кредитная, ценовая политики, объем денежного обращения, политика доходов и т. п. [4, 11, 12, 15, 18].

Кроме того, государство в условиях глобализации учитывает вероятность применения возможностей, открывающихся за пределами национальной экономической системы. К примеру, во многих развитых странах процессы глобализации производства проявляются в использовании ресурсной базы других стран с целью выравнивания внутри страны пропорций между предложением и платежеспособным спросом, между ресурсным потенциалом и потребностями производства в материальных и энергетических ресурсах [17, 29]. На увеличение удельного веса добавочной стоимости продукции влияет использование дешевых трудовых и материальных ресурсов других стран, тем самым оставляя за собой в рамках международного разделения труда стадии разработки продукции, позволяющей повысить уровень образования и доходов населения, улучшить экологическую ситуацию [2, 5, 8, 13] (Aleksandrov, Rozov, Skvortsova, 2019).

Следует отметить, что данный ресурс государственного регулирования экономики в российской практике используется недостаточно, что приводит к ограниченности выбора средств государственного регулирования и к недостаточности разрабатываемых мер в рамках реализуемых стратегий экономического развития. Тем не менее для стран, не являющимися лидерами в мировой экономике, возможны другие направления решения данных проблем. Одно из направлений эволюционное, предполагающее постепенное накопление изменений определенных параметров при достижении нового качества системы. Второе направление основано на радикальной трансформации, предусматривающей коренные качественные изменения компонентов, пропорций, связей системы обеспечения экономической безопасности с целью ее перехода на качественно новый уровень функционирования и развития. Данное направление связано с высокими рисками и возможной потерей устойчивости функционирования системы при внесении кардинальных изменений. Выбор направлений обусловливается состоянием экономической системы страны и имеющимися перспективами ее развития [5, 18].

Таким образом, стратегическое управление экономической безопасностью государства должно ориентироваться на поддержание взаимоотношений между элементами национальной экономики и ее окружением, позволяющих реализовывать намеченные цели в сфере экономической безопасности на основе внутренних возможностей и с учетом внешних требований.

Исходные положения методологических основ стратегического управления национальной экономической безопасностью составляют системный и ситуационный подходы. На основе системного подхода, экономическая безопасность страны представляет собой систему, состоящую из установленных взаимосвязанных элементов и процессов, обеспечивающих ее жизнедеятельность [16].

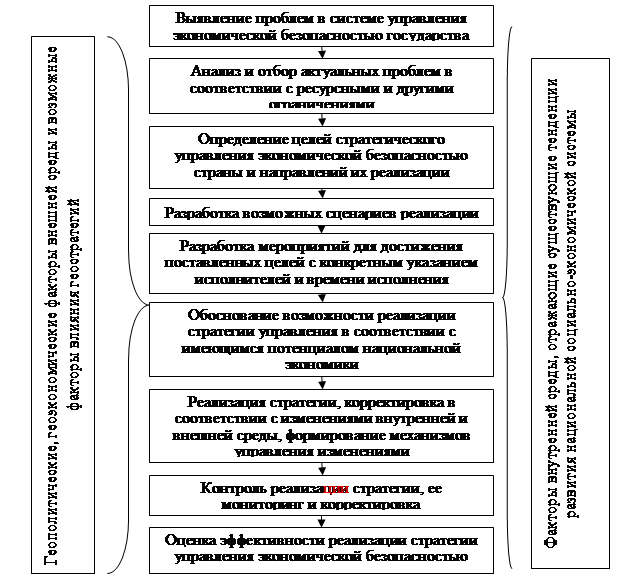

Система экономической безопасности государства является иерархичной, поскольку имеет несколько уровней: индивидуальный, предприятия, региональный, национальный и мировой [9, 10]. При этом мировой уровень данной системы выступает в качестве внешней среды и является более высоким по отношению к национальному уровню, являющемуся более низким в данной иерархии. Функционирование и развитие всех элементов системы экономической безопасности, процессов и взаимосвязей в ней независимо от уровня системы обусловливаются типичными для системы в целом экономическими законами и закономерностями (рис. 2).

Рисунок 2. Элементы системы управления экономической безопасностью государства

Источник: составлено автором

Следует отметить, что система управления экономической безопасностью РФ может иметь различные состояния, обусловленные количеством входящих в нее элементов, взаимосвязями между ними, уровнем организованности, пропорциональности и сбалансированности элементов, а также их качественным составом.

Несмотря на организованность и сбалансированность системы, скорость и направления развития ее элементов, процессов и взаимосвязей, приобретения ими новых качеств различаются. Это способствует нарушению определенных пропорций и соответствий между элементами системы, появлению внутренних противоречий в системе, которые снижают эффективность ее функционирования и развития.

Следует отметить, что разработка стратегии управления национальной экономической безопасностью предполагает использование концепций школы дизайна, заключающихся в формировании стратегии как процесса неформального дизайна в виде конструирования, проектирования, моделирования желаемого состояния системы.

Также возможно применение концепции когнитивной школы, представленной в виде разработки стратегии как ментального процесса. Разработчики стратегии, основываясь на логике когнитивной психологии, пробуют через сознание стратега построить возможные модели его поведения. Концепция школы власти базируется на построении стратегии в виде переговорного процесса между конфликтующими группировками внутри системы и за ее пределами.

Успешная реализация стратегического управления и развитие системы экономической безопасности РФ предполагает не только определение долгосрочных целей и направлений развития данной системы, но и выбор ценностных свойств, которые обеспечивают их достижение. В свою очередь, достижение намеченных целей должно быть основано на задействовании всевозможных функциональных областей системы, а именно научно-технической, производственной, финансовой, маркетинговой, кадровой.

Каждая из перечисленных областей также должна иметь собственные цели и задачи, структурирующие портфель стратегий в виде следующих элементов: общесистемных стратегий, определяющих направления и траектории развития системы (стабильность, рост, разворот, отделение, ликвидация); стратегий позиционирования, определяющих состав и методы продвижения ценностных свойств системы, которые обеспечивают ее конкурентные преимущества; функциональных стратегий, задающих цели и задачи по отдельным функциональным областям системы.

Таким образом, в системе управления национальной экономической безопасностью существенным является применение ситуационного подхода, позволяющего установление взаимосвязей внутренних параметров функционирования системы с параметрами внешнего окружения. Поэтому с данной позиции система управления экономической безопасностью страны представлена совокупностью внутренних переменных факторов в виде целей, задач, организации, технологии, мотивации и кадрового потенциала, являющимися ситуационными факторами внутренней среды, подверженными динамике и характеризующими состояние системы.

При этом под целями понимаются конкретные конечные состояния или желаемые результаты функционирования системы управления национальной экономической безопасностью. В понятие задач включаются комплекс мероприятий, выполняемых определенным способом и в определенный период, реализация которых предполагает их надлежащую организацию во времени и пространстве, означающую создание структуры или логического взаимоотношения и взаимосвязи уровней управления и функциональных областей, позволяющих эффективно достигать запланированных целей.

Таким образом, исходя из положений ситуационного подхода, управление экономической безопасностью страны представляет собой целостную систему, характеризуемую упорядоченным взаимодействием индивидов, явлений, процессов. К тому же, данная система в силу своей открытости действует в определенной среде, с которой вступает в постоянное взаимодействие. В этом случае под средой понимается макро- или мегасистема, состоящая из совокупности взаимосвязанных или существующих независимо друг от друга факторов и условий, рассматриваемых как внешние ситуационные переменные.

Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!

В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.

Источник