- Демографический кризис в современном мире*

- В.П. МАКСАКОВСКИЙ

- Таблица 1 Страны Европы с отрицательным естественным приростом населения

- Таблица 2 Динамика численности населения и его естественное движение в России

- Демографическая ситуация в Зарубежной Европе

- Воспроизводство населения Зарубежной Европы

- Уровень рождаемости и фертильности

- Уровень смертности

- Уровень воспроизводства

- Тип воспроизводства

- Демографическая политика

- Демографические прогнозы

- Что мы узнали?

- Демографическая обстановка в Европе. Как она изменилась за 30 лет, и чего ждать к 2050 году.

Демографический кризис в современном мире*

В.П. МАКСАКОВСКИЙ

Экономически развитые страны мира, как уже было отмечено, давно миновали вторую фазу демографического перехода и вступили в его третью фазу, для которой характерно понижение показателей естественного прироста населения. До недавнего времени каких-либо очень существенных различий в этом отношении между ними почти не наблюдалось. Однако в последнее время в этой группе стран также стала происходить довольно сильная дифференциация, и ныне эту группу тоже можно подразделить на три подгруппы.

Таблица 1

Страны Европы с отрицательным естественным приростом населения

В первую подгруппу входят страны, где еще сохраняется довольно благоприятная демографическая обстановка, для которой характерны, по крайней мере, средние показатели рождаемости и естественного прироста, обеспечивающие расширенное воспроизводство населения. Примером страны такого рода могут служить США, где формула воспроизводства (рождаемость – смертность = естественный прирост) в конце 90-х годов сохранялась на уровне 15‰ – 9‰ = 6‰. Соответственно среднегодовой прирост населения составлял 0,6%. К этой же подгруппе можно отнести Канаду, Францию, Нидерланды, Норвегию, Ирландию, Швейцарию, где среднегодовой прирост населения находился на уровне хотя бы 0,3—0,5%. При таком темпе прироста удвоения населения в этих странах можно ожидать через 100—200 лет, а то и более (в Швейцарии — через 250 лет).

Ко второй подгруппе нужно отнести страны, в которых фактически уже не обеспечивается расширенное воспроизводство населения. К ним относятся в основном страны Европы, где суммарный коэффициент рождаемости еще в середине 90-х годов снизился до показателя 1,5. Некоторые из этих стран (например, Польша) еще имеют минимальное превышение рождаемости над смертностью. Другие же, которых гораздо больше, стали странами с нулевым приростом населения. Это Австрия, Бельгия, Испания, Португалия, Дания, Хорватия, Ирландия.

Наконец, третья подгруппа объединяет страны с отрицательным естественным приростом населения, или, проще говоря, с его естественной убылью (депопуляция). Суммарный коэффициент рождаемости в этой группе стран также предельно низкий. Число таких стран с «минусовым» приростом населения только в 1990—2000 гг. выросло с 3 до 15. Все они находятся в Европе (табл. 1).

Не будет ошибкой утверждать, что страны третьей (а фактически и второй) подгруппы уже вступили в полосу демографического кризиса, который был вызван к жизни комплексом взаимосвязанных причин. В первую очередь к ним относится быстрое, а иногда прямо-таки обвальное снижение показателя рождаемости, что ведет к уменьшению в населении доли лиц молодого возраста. Это явление демографы называют старением снизу. Далее, увеличение средней продолжительности жизни людей в условиях повышающегося уровня материального благополучия также привело к более быстрому, чем предполагалось, увеличению в населении доли лиц старшего («невоспроизводящего») возраста, то есть, как говорят, к старению сверху.

Таблица 2

Динамика численности населения и его естественное движение в России

Однако пытаться объяснить наступивший кризис только демографическими причинами было бы неправильно. На его возникновение повлияли также многие социально-экономические, психологические, медико-социальные, нравственные факторы, которые вызвали, в частности, такое явление, как кризис семьи. Средний размер семьи в странах второй и третьей подгрупп в последнее время уменьшился до 2,2—3 человек. Да и стала она гораздо менее прочной — с увеличением числа разводов, широкой практикой сожительства без оформления брака, резким ростом числа внебрачных детей.

Если в начале 60-х годов число разводов на 1000 браков в странах зарубежной Европы колебалось в пределах от 100 до 200, то в конце 90-х годов оно возросло до 200—300. Еще более вопиющие данные о внебрачных детях, доля которых за это же время увеличилась в 5—10 раз. В Великобритании и Франции, например, доля внебрачных детей превышает 30%. Еще выше она в Дании — 40%. Но «абсолютными чемпионами» в этом отношении были и остаются Швеция, Норвегия и Исландия с показателем свыше 50%.

Все эти причины и факторы в странах, перечисленных в табл. 2, сочетаются по-разному. Так, в Германии и Италии, по-видимому, действительно преобладает влияние демографических факторов. В постсоциалистических странах Центрально-Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и др.) сказалось то, что в 90-х годах им пришлось пройти через довольно мучительный этап реформирования политического строя и перехода от командно-плановой к рыночной экономике. То же относится к Литве, Латвии и Эстонии. А в странах — членах СНГ (Россия, Украина, Белоруссия) естественное ухудшение демографической обстановки совпало с глубоким политическим и социально-экономическим кризисом 90-х годов.

Что же касается России, то в ХХ в. с демографической обстановкой ей, можно сказать, не повезло. Первая фаза демографического перехода завершилась в ней к началу ХХ в., но настоящего демографического взрыва за этим так и не последовало. Более того, на протяжении полувека Россия испытала три демографических кризиса: во время Первой мировой и Гражданской войн, в годы коллективизации деревни и жестокого голода и, наконец, в период Великой Отечественной войны. В 60—80-е годы демографическая обстановка в стране в целом стабилизировалась. Однако в 90-х годах разразился новый, причем особенно сильный, демографический кризис (табл. 2).

Из данных табл. 2 вытекает, что в 70 — начале 80-х годов демографическое положение России было относительно благоприятным. Так, в 1983 г. в РСФСР родилось 2,5 млн детей. Затем на рождаемости и естественном приросте населения благотворно сказались начало перестройки и борьба со злоупотреблением алкоголем. Однако с началом социально-экономического кризиса 90-х годов демографическая ситуация резко ухудшилась. Начиная с 1992 г. в России происходит абсолютная убыль населения. Можно добавить, что в РСФСР в 1988 г. на одну женщину приходилось еще 2 ребенка (в СССР в целом — 2,2 ребенка), а к концу 90-х годов фертильность женщин в стране снизилась до 1,24 ребенка, тогда как для устойчивого роста населения необходимо более двух. Согласно имеющимся прогнозам, численность населения России будет продолжать уменьшаться и в первые десятилетия XXI в., когда в зрелый возраст вступит малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы, а выходить из рабочего возраста будет самое многочисленное поколение, рожденное в 50-х годах. В результате к 2015 г. число жителей в России может уменьшиться до 138 млн чел.

По-видимому, обе демографические крайности — и взрыв и кризис — имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Поэтому некоторые ученые выдвигают понятие демографического оптимума, который при единой его трактовке для разных регионов и стран может быть количественно неодинаковым.

* Очерк из готовящейся к переизданию книги «Географическая картина мира». — Прим. ред.

Источник

Демографическая ситуация в Зарубежной Европе

В Зарубежной Европе к началу столетия проживало около полумиллиарда человек. Средняя плотность населения — 100 чел./км2, что вдвое выше среднемирового показателя. Большинство жителей Зарубежной Европы входят в состав так называемого «золотого миллиарда» — наиболее благополучной по качеству жизни части населения планеты.

Среди регионов мира Зарубежная Европа имеет самые низкие показатели естественного прироста населения. Доля населения Европы в мире неуклонно сокращалась весь XX в. и упала с 25 до 9%. В большинстве европейских стран проводится государственная демографическая политика, призванная стимулировать увеличение рождаемости.

Зарубежная Европа — регион с высоким уровнем жизни. Сбалансированное питание, высокое качество медицинского обслуживания в послевоенные десятилетия привели к существенному увеличению продолжительности жизни. Среди мировых лидеров по этому показателю — Испания (82,3 года в 2002 г.) и Франция (80,4). Однако с этим связаны и серьезные проблемы. Одна из них — старение населения. Доля детей в общем населении менее 20%, а доля пожилых людей — более 20%. В результате — из-за роста государственных расходов на социальное обеспечение пенсионеров — существенно возрастают нагрузки на бюджеты европейских стран. Поэтому, наряду с большими государственными расходами на социальные программы для престарелых, в европейских странах внедряется система пенсионных фондов за счет отчислений от заработной платы работников до их выхода на заслуженный отдых.

Источник

Воспроизводство населения Зарубежной Европы

Уровень рождаемости и фертильности

Рождаемость в регионе в два раза ниже, чем в остальном мире: всего 10 детей на 1000 взрослых. Уровень фертильности или плодовитости также не высок. В целом женщины рожают по 1 ребёнку за репродуктивный период. Многодетных семей в Европе очень мало. При таких показателях воспроизводство Зарубежной Европы в плане населения не обеспечивается.

Причины такой низкой рождаемости следует искать в:

- увеличении средней продолжительности жизни – женщины в Европе рожают после 35 – 40 лет;

- увеличении «цены на ребёнка» – расходы на детей в Европе очень велики и молодые семьи часто просто не могут себе позволить завести ребёнка;

- увеличении количества разводов и усиление процесса эмансипации женщин.

Самый низкий уровень рождаемости и фертильности отмечен в таких странах Зарубежной Европы, как Чехия, Италия, ФРГ, Австрия: 8 детей на 100 взрослых. Общая демографическая ситуация здесь очень сложная, а экономические проблемы, связанные с ней, решаются за счёт трудовой миграции. Самая большая численность трудовых мигрантов зафиксирована на 2017 год в ФРГ.

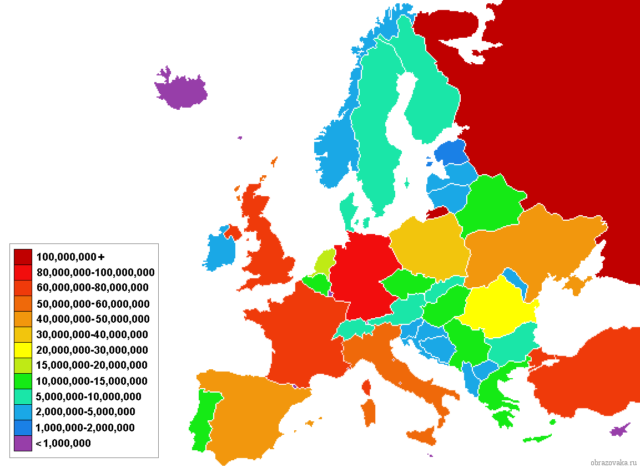

Рис. 1. Карта распределения населения Зарубежной Европы (по странам)

Уровень смертности

Уровень смертности в странах Зарубежной Европы определить сложно. Он и не высокий, и не низкий. В среднем 10 человек на 1000. Причины такого положения следует искать в:

- увеличение средней продолжительности жизни;

- дорогой медицине;

- распространении алкоголизма, наркомании.

В Зарубежной Европе, как и во многих других странах мира, уровень смертности среди мужчин выше, чем среди женщин.

Уровень воспроизводства

Уровень воспроизводства населения Зарубежной Европы крайне низкий. В одних странах, таких как Дания, Швейцария, Польша, он «суженный».

Можно сказать, что эти страны уже вступили в период депопуляции, при котором наблюдается стабильное сокращение численности населения.

Только ряд стран обеспечивают реальный прирост населения зарубежной Европы. Среди них: Албания, Ирландия, Босния и Герцеговина. Средний прирост в Зарубежной Европе можно рассчитать по формуле: 13(Р) – 9(С) = 4 (ЕП), где ЕП — естественный прирост (коэффициент), Р — рождаемость (количество рождённых людей на 1000 жителей, коэффициент), С — смертность (количество умерших людей на 1000 жителей, коэффициент).

Тип воспроизводства

Уровень рождаемости, уровень смертности и уровень воспроизводства говорят о том, что в Зарубежной Европе сформировался первый тип воспроизводства, которому как раз свойственны:

- низкие показатели рождаемости;

- средние показатели смертности;

- «старение» населения.

Демографическая политика

Особенности демографической ситуации заставили руководителей и общественных деятелей проводить определённую демографическую политику, направленную на

- поощрение создание молодых семей;

- поощрение рождения двух и более детей в семьях;

- запрет абортов и многое другое.

Нельзя сказать, что меры привели к улучшению ситуации. Так, например, в Германии возраст вступления в брак вырос до 28 и 30 лет у женщин и мужчин соответственно, многодетные семьи стан Северной Европы не чувствуют себя защищёнными из-за ювенальной юстиции, процветает так называемый аборт-туризм в таких странах, как Румыния, Сербия, Эстония.

Рис. 2. Европейская карикатура на демографическую ситуацию в регионе

Демографические прогнозы

Демографические прогнозы для стран Зарубежной Европы неутешительные:

- до 2025 года будет продолжаться «старение» населения: при средней продолжительности жизни до 85 лет общая численность пожилых людей пенсионного возраста достигнет цифры в 114 миллионов;

- до 2025 года только в 14 странах произойдёт небольшой прирост населения, 4 он останется на прежнем уровне, а в 16 будет наблюдаться отрицательный прирост; в Италии, например, количество населения уменьшится на 7,2 миллиона, а в Германии – на 3,9.

В таких условиях государствам придётся разрабатывать новые трудовые правила и создавать новое социальное законодательство, которое позволило бы обеспечить всё нетрудоспособное по возрасту население.

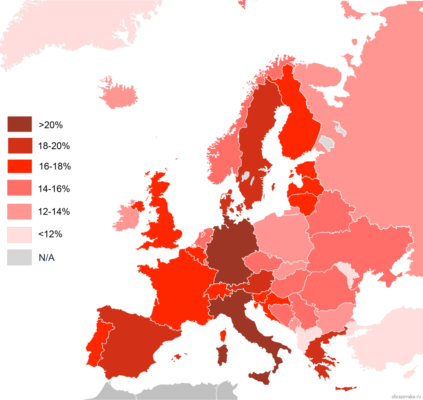

Рис. 3. Сокращение европейского населения (прогноз по странам, в процентах)

Что мы узнали?

Демографическая ситуация в странах Зарубежной Европы очень сложная. Наблюдается заметное «старение» населения и постепенное сокращение его численности. Государства пытаются решить проблемы за счёт поведения специальной демографической политики, но прогнозы социологов всё равно остаются неутешительными.

Источник

Демографическая обстановка в Европе. Как она изменилась за 30 лет, и чего ждать к 2050 году.

Ни для кого не секрет, что Россия столкнулась с проблемой прироста численности населения. Смертность превышает рождаемость. А женщины России не хотят рожать, несмотря на попытки государства оказать материальную поддержку в виде материнского капитала и ежемесячных пособий. Лишь миграция жителей из соседних республик немного сглаживает ситуацию, но не покрывает ее в полной мере.

Но, как оказалось, не только наша страна находится в демографическом кризисе. Европа, а точнее отдельные страны Европы прибывают в ещё большем затруднительном демографическом положении, и то ли еще будет!

По официальным данным специального социального отдела ООН, общая численность населения во всем мире будет увеличиваться. Но далеко не во всех регионах планеты, и совсем не равномерно. Наибольший прирост населения планируется на Африканском континенте. А вот на Европейском, наоборот прогнозируется спад.

Если рассматривать Европейский континент в целом, то на данный момент ситуация не критична. Несмотря на то, что рождаемость падает, эмигранты из европейских колоний, стран Африки, Арабских государств и из стран постсоветского пространства поддерживают баланс. А вот если рассмотреть отдельные страны, то в некоторых из них ситуация уже не предвещает радости.

По данным официального сайта worldometr.info, за 30 лет отрицательный прирост населения наблюдается вот в каких европейских странах:

- Венгрия -6,9%;

- Беларусь -6,9%;

- Молдова -7,6%;

- Сербия -8,2%;

- Албания -12,4%;

- Хорватия -13,5%;

- Украина -15%;

- Эстония -15,3%;

- Румыния -18,1%;

- Болгария -21,4%;

- Литва -26,3%;

- Босния и Герцеговина -26,5%;

- Литва 29,2%.

Цифры впечатляют, не правда ли?

Но все становится очевидным и понятным, почему так сложилось, после того, как мы видим другие цифры — цифры стран Европы с хорошим приростом жителей:

- Люксембург +64%;

- Кипр +67,5%;

- Турция +56,4%;

- Монако +33,3%;

- Швейцария +30,1%;

- Мальта +22%;

- Бельгия +15,8%;

- Франция +15,2%.

Как можно заметить, население выросло именно в стабильно-экономически развитых странах, в странах с тёплым и комфортным климатом для жизни. И понятное дело, что не рождаемость в этих странах высока, а смертность низка. А только благодаря эмигрантам в большей степени, которые переезжают в поисках лучшей жизни для себя и своих детей из стран из первого списка удалось достичь таких цифр.

Ведь гражданам из стран Шенгенского союза вообще нет никакой проблемы перемещаться и работать на законных основаниях внутри Евросоюза. Поэтому почему бы не воспользоваться этой возможностью, и не переехать в страну с наиболее высоким уровнем жизни или более приятным климатом .

Так, по прогнозам ООН, одной из стран под ударом ещё большего сокращения населения стала — Болгария. И к 2050 году население этой страны, скорее всего опустится ниже отметки в 5,5 миллиона человек, при нынешней ситуации в 7 миллионов. А для сравнения, в 1990 году перепись зафиксировала цифру в 8,7 миллиона человек.

Не далеко ушли и сёстры по несчастью, такие как: Хорватия, Молдова, Румыния, Литва и другие.

Есть что сказать и об Украине. Когда-то самая плотнонаселенная держава из постсоветских стран. А сейчас, к 2050 году ей прогнозируют небывалую потерю. Ситуация усугубляется внутри украинским конфликтом, и конфликтом с Россией. Из-за этого в 2016 году правительство даже отменило перепись населения, и перенесли ее на 2020 год. Видимо, не хотят признавать свой фол, и предоставлять официальную статистику миру. Но и без этого, можно оценить ситуацию, может быть не совсем объективно, но всё-таки. В 1990 году в Украине проживало около 52 млн. человек. А к 2050 прогнозируют лишь 36 млн.

Из всего выше изложенного, четко видно и понятно, что проблемы демографического характера есть во всей Европе, несмотря на прирост. Ведь он вызван не рождаемостью, а миграцией в большей степени. Проблема не такая незначительная, как может показаться на первый взгляд.

Европейские женщины и мужчины не хотят заводить детей, либо не спешат в этом вопросе. Семейные ценности потеряли свою силу. У одних на первом месте личностное развитие и карьера, а у других мысли о том, что дети слишком дорогое удовольствие. В среднем, на одну женщину в Европе приходится 2,1 ребёнка. Этого в корне не достаточно для того, чтобы поддерживать число жителей, не говоря уже о приросте. И получается, что вся европейская культура оказывается под угрозой вымирания. Ведь к 2050 году прогнозируют спад населения на 25 млн.

А что же будет дальше?

Посмотрим, ведь даже до 2050 года ещё нужно дожить.

Источник