- Слаборазвитые страны мира

- Раньше и сейчас

- Три группы

- Второй уровень

- Третий уровень

- Деление: так ли все очевидно?

- Развитие мировой экономики после Второй мировой войны

- Особенности слаборазвитых стран

- Тенденции последних лет

- Проблемы: нужны решения

- Как это выглядит?

- Настоящее и будущее

- Прочь из замкнутого круга!

- Прошлому место в прошлом

- Глобальная проблема преодоления отсталости развивающихся стран

Слаборазвитые страны мира

Современная экономическая наука предполагает разделение стран на уровни в зависимости от того, на какой стадии развития находится их экономика. Некоторые государства уже долгое время остаются на одном и том же уровне, в то время как другие делают шаг вперед – или назад, опускаясь на уровень ниже. Эти процессы глобальной экономики, сложные для восприятия отдельного человека, оказывают сильное влияние на качество жизни в той или иной стране. В то же время жители слаборазвитых и развивающихся стран в ряде случаев могут рассчитывать на поддержку со стороны более мощных собратьев. Экономика задается вопросами о преодолении отсталости слаборазвитых стран, рядом других значимых проблем, но и по сей день ответов на них найдено не было, как и единообразного, применимого для всех рецепта благополучия.

Раньше и сейчас

Пока существовал СССР, мир можно было разделить на две части – страны, где установился капитализм, и государства с доминированием социализма. Многие страны принадлежали к капиталистическим, преимущественно это были слаборазвитые государства. Такой порядок деления на группы предполагал соперничество, основывался на идеалистических представлениях об общественном строе. Для ситуации в мире было характерно представлять социализм как этап будущего, необходимый атрибут развитого общества. При этом бытовало мнение, что социализм достижим, если преодолеть феодализм и капитализм.

В настоящее время подобной схемы деления не существует. Для классификации государств принято выделять уровень социального и экономического развития, для чего оценке подлежит целый комплекс взаимосвязанных факторов. Чтобы понять, какие страны самые слаборазвитые, где ситуация лучше, а где жить совсем хорошо, оценивают уровень доходов населения, обеспечение разными группами продукции, образованности и доступности образования. Обязательно уделяют внимание тому, как долго в среднем живут граждане этой страны. Основной числовой показатель – ВВП.

Три группы

Принято выделять три основные группы. Все страны делят на эти классы, оценивая социальную обстановку в обществе и уровень экономического развития государства. Самый высокий уровень присущ странам, где показатель ВВП – 9 000 долларов в расчете на каждого жителя страны либо больше. Список этих стран включает в себя основную часть Западной Европы, Японию, государства Северной Америки.

Здесь же страны с высоким уровнем развития. Это «Большая семерка», лидирующая в мире по вопросам развития экономики. Во всех этих странах производительность труда на высоком уровне, научный и технический прогресс – в приоритетах. До 80% производств высокоразвитых государств – это «Большая семерка». Сюда относят Францию, Италию, Англию, Германию и указанные выше азиатские и американские державы. В последнее время в эту категорию пытаются перейти Южная Корея, ОАЭ, Кувейт и Израиль.

Второй уровень

Для государств этой категории характерен средний уровень развития экономики и социума. ВВП здесь варьируется в границах 750-8500 долларов на человека. Эта группа включает в себя нашу страну, а также несколько других государств, где ранее царил социализм – Чехию, Польшу, Словакию. Кроме того, средний уровень присущ некоторым европейским державам (Греция), ряду стран Южной Америки.

Третий уровень

Список слаборазвитых стран мира — самый обширный, тут больше всего членов. ВВП на одного человека – менее 750 долларов. В настоящий момент к этой категории причисляют более шести десятков государств. Это многие азиатские державы – КНДР, КНР, а также страны Африки. Список слаборазвитых стран включает в себя Пакистан, Эквадор, Индию. Существует деление на подгруппы – есть страны с низким уровнем, а есть государства, которым свойственен самый низкий уровень развития. Преимущественно таким державам свойственно монокультурное хозяйство или очень узкая область специализации. Большая часть слаборазвитых стран мира находится в сильной зависимости от финансирования извне.

Есть несколько критериев, позволяющих причислить государство именно к этой группе стран. Кроме расчета ВВП, на каждого человека принято учитывать средний возраст населения на момент смерти, а также цену продуктов, которые за год проходят через промышленность государства. Экономика слаборазвитых стран характеризуется уровнем ВВП в 350 долларов и меньше, а промышленность обрабатывает лишь 10 % ВВП. Преимущественно в таких государствах во взрослом возрасте обучены читать лишь 20 % населения или меньше. Такие страны с очень низким уровнем развития преимущественно расположены в Азии и Африке. Сюда относят Сомали, Бангладеш и Чад. Список слаборазвитых стран пополняют Мозамбик и Эфиопия.

Деление: так ли все очевидно?

С точки зрения некоторых специалистов, разделение на развитые, развивающиеся и слаборазвитые страны некорректно, достаточно только двух групп. При этом к первой нужно относить державы, где рыночные формы доминируют в хозяйственной деятельности. Также сюда должны включаться такие страны, где ВВП на одного человека не меньше 6000 американских долларов за 12 месяцев.

Государства, которые отнесены к этой категории, неоднородны, поэтому приходится вводить внутри дополнительное подразделение на две группы. К одному кругу принадлежит «Большая семерка», а вторая включает всех остальных. По мнению ряда экономистов, здесь можно также выделить третью подгруппу, куда причислить страны, лишь недавно получившие звание развитых.

Развитие мировой экономики после Второй мировой войны

Период, когда мир восстанавливался после Второй мировой войны, оказался исключительно важным для развития экономики, тогда же были заложены основы нынешней ситуации. Во многих странах бизнес перестроился: из метода получения денег для себя предприниматели решили поднимать национальную промышленность. Благодаря этому ряд государств, сразу после войны находившихся в списке слаборазвитых стран, в настоящее время пользуется всеми благами развивающейся или развитой державы. Наиболее яркий пример – Япония, в настоящее время один из лидеров по уровню жизни и развитию экономики на планете. Похожая ситуация сложилась и в Южной Корее.

Когда война завершилась, Япония была классическим представителем слаборазвитых стран. Многие экономисты сходились во мнении, что в ближайшее время никакого положительного будущего у этой державы не будет, особенно с учетом неофициальной оккупации американскими войсками. Тем не менее высокий уровень национальной гордости и стремление поднять уровень жизни в обществе сыграли свою роль – сегодня это страна в числе лидеров. Как говорят специалисты, феномен Японии обусловлен особенностью национального духа, присущего жителям только этой страны. Тем не менее мировая экономика может оперировать этим фактом как наглядным свидетельством возможности перехода из группы в группу за довольно короткий срок.

Особенности слаборазвитых стран

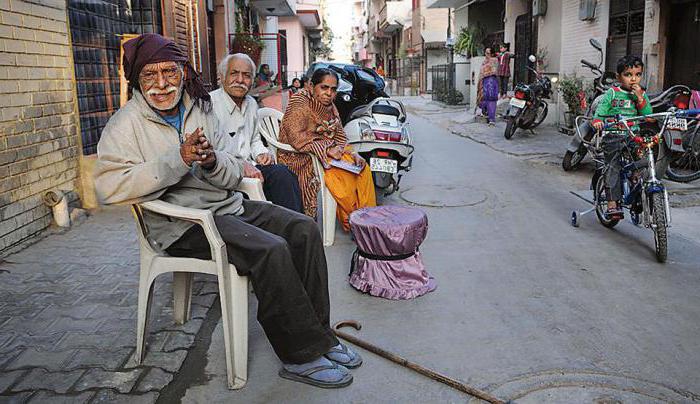

О том, как слаборазвитым странам разорвать порочный круг бедности, аналитики, экономисты, социологи говорят вот уже которое десятилетие – но ответ найден так и не был. Этим странам присущ высокий уровень коррупции, пресса здесь не может пользоваться правом на свободу слова, а люди живут, страдая от притеснений. Для многих слаборазвитых стран характерна ситуация, когда нечистые на руку граждане получают от властей путем махинаций большие участки земли или крупные суммы в личное пользование, и никак за это не отчитываются. Конечно, подобное наносит еще больший удар по экономике слаборазвитых стран, и на обогащении небольшой группы граждан страна в целом теряет довольно много, в том числе и возможность улучшения своего положения в будущем.

Как говорят специалисты, одной из актуальных проблем слаборазвитых стран является бедность. Но эта проблема – не простое понимание недостатка денег в одной конкретно взятой семье. Корнями бедность уходит глубоко в общественное устройство, зависит от законов, которым подчиняются взаимоотношения в обществе. Многое зависит и от морального уровня. Невозможно победить бедность на государственном уровне, если не удается привить всем гражданам государства достаточно высокие моральные принципы, не позволяющие пользоваться возможностью нажиться за счет другого, в том числе за счет страны, едва таковая возникает.

Тенденции последних лет

Как видно из процессов, характеризующих развитие экономики на международном уровне в последние десятилетия, все более важную роль играет уровень образования. Это касается как уровня отдельно взятых людей, так и жизнедеятельности народа в целом. В то же время многие специалисты говорят, что мир столкнулся с кризисом образовательной системы, в первую очередь заметным по слаборазвитым странам. Дело связано как с дефицитом возможностей обучаться, так и с недостаточным уровнем качества.

В большинстве случаев образование закрыто широким массам из-за дороговизны в рамках этого государства. Это позволяет говорить о том, что уровень экономического развития частично можно выявить, проанализировав бюджетные расходы на систему образования.

Проблемы: нужны решения

Для экономически слаборазвитых стран характерны такие классические проблемы, как:

- объемная, сложная бюрократия;

- невысокая производственная активность;

- слабо развитая инфраструктура.

Преимущественно такие государства располагают слаборазвитыми транспортными системами, что сильно сказывается на уровне развития коммуникаций. Одновременно с этим экономически слаборазвитые страны не располагают высоким уровнем качества обслуживания в секторе здравоохранения. На низком уровне и образование. Многие слаборазвитые страны находятся в прямой зависимости от конкретного товара либо партнера, на взаимодействии с которым построена экономика державы.

Как это выглядит?

Классическая демонстрация зависимости от конкретного товара или продукта хорошо иллюстрирована кубинской и колумбийской экономикой: первые экспортируют сахар, вторые продают кофе. Зависимость бюджета этих стран от сельского хозяйства практически абсолютная. Как только меняется спрос, предложение, климат, урожайность, страдает нация в целом. Не всегда можно оценить все возможные риски, с которыми сталкивается государство, позволяя себе такой примитивный уровень развития. Как только цена товара понижается, доход государства стремительно уменьшается. Преобразования политического, экономического характера влияют на фирмы, работающие в области экспорта, из-за чего могут меняться тарифы и другие барьеры, и в итоге целая нация может быть отрезана от какого-либо важного промышленного товара.

Настоящее и будущее

Становление, формирование, развитие экономически слабых стран – процесс, на который влияет широкий спектр факторов. Если предприниматели из-за рубежа видят, что реальных тенденций улучшения ситуации в настоящем времени нет, они не верят и в прогрессивное будущее государства, а значит, не готовы вкладывать свои деньги в эту страну. Это сильно подрывает возможности планирования долгосрочных проектов, которые в теории могли бы улучшить положение в государстве. Замкнутый круг, получаемый в итоге, довольно сложно разорвать в условиях, когда каждый в первую очередь печется о себе и своем благосостоянии.

Реализовать требующие внушительных денег проекты слаборазвитые страны могут только с привлечением иностранного капитала, причем зачастую это помощь по кредитной программе, наращивающая государственный долг. То, каким образом эти средства будут использованы, не всегда можно предсказать, так как качество распределительных каналов в разных странах сильно варьируется. Зачастую эта задача ложится на мелких посредников, что в конечном счете приводит к потере внушительных средств.

Прочь из замкнутого круга!

Как гласит известное утверждение, бедными государства остаются, потому что они бедны. Дело в том, что при низком уровне дохода у населения очень низкая покупательская способность, нет накоплений. В такой стране никто не инвестирует в капитал – не только физический, но и человеческий. Это влечет за собой минимальный уровень производительности труда. При росте показателя ВВП бедность остается столь же актуальной проблемой, так как это сопряжено с приростом населения – и темпы прироста зачастую больше, нежели увеличение ВВП. Это приводит к формированию порочного круга, вырваться из которого очень сложно.

Экономическое развитие в рамках страны с экономикой низкого уровня предполагает кардинальные перемены в устоявшейся хозяйственной структуре государства. Это означает, что необходимо в корне преобразовать экономику, только тогда можно добиться реального успеха. Хороший показательный образец возможности реализовать такой подход – упомянутая ранее Япония, прежде замкнутая страна, ориентированная на сельское хозяйство, а в наши дни – держава, импортирующая свои товары во все страны мира, один из лидеров в области экономики на мировом уровне.

Прошлому место в прошлом

Как видно из аналитики, большая часть слаборазвитых стран живет за счёт сельского хозяйства. Здесь слабая промышленность или же ее вообще нет, а население проживает в деревнях и поселках. Экономическое развитие в рамках подобной страны предполагает создание с нуля отрасли промышленности, работу над формированием удобной, продуктивной инфраструктуры. Кроме того, важно научить население, так как преимущественно в слаборазвитых странах живут неграмотные люди. С низким уровнем грамотности, со слабой системой образования не стоит даже рассчитывать на улучшение уровня жизни на национальном уровне – для этого просто нет человеческих ресурсов, способных воплотить необходимое из проектов экономистов в реальность. Кроме того, люди не просто должны следовать заранее составленной программе, а осознавать, ради чего они работают, какие блага получат, если подойдут к задаче ответственно.

В настоящее время слаборазвитые державы не одиноки, на помощь готовы прийти международные структуры, созданные специально ради помощи им и поддержки более слабых народов. Специализированные структуры готовы направить внушительные финансовые средства, чтобы помочь с развитием экономики и общества, при этом специалисты от этих структур также направляются в страну, чтобы следить за целевым применением выделенных сумм. Но и этот подход вызывает немало разногласий, ведь, как известно, не будет голодным не тот, кому дали рыбу, а тот, кому дали удочку и обучили пользоваться ею.

Источник

Глобальная проблема преодоления отсталости развивающихся стран

Неравенство между странами и проблема Север-Юг. Для современного мира характерна крайняя поляризация богатства, которая возникла еще при переходе к капиталистической стадии развития и сразу обнаружила тенденцию к непрерывному росту. Если в 1820 г. моровой доход распределялся между богатыми и бедными странами в пропорции 3:1, то в 1913 г. эта пропорция составила уже 11:1, в 1950г. – 15:1, в 1975г. – 41:1, а в 2000г. – 85:1. Соответственно уже к началу XX в. 20% богатейших жителей планеты получали 86% всего мирового дохода, а беднейшие 20% — лишь 1,3%. Это означает, что разрыв между ними достиг 66-кратной величины, тогда как еще поколение назад он был вдвое меньшим.

Конечно, подобное социально-экономическое неравенство характерно и для отдельных стран. Но все же основной водораздел между богатством и бедностью разделяет экономически развитые и развивающиеся страны или, как принято говорить, «богатый Север» и «бедный Юг». Поскольку численность населения стран Севера составляет 1,2 млрд. человек (Юга – 5,5 млрд.), за ним закрепилась также наименование «золотого миллиарда». Что же касается причин такого разрыва, то они могут быть как внутренними, заключающимися в историческом запаздывании социально-экономического развития, многоукладности экономики и особенностях мировоззрения жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, так и внешними, связанными с длительной колониальной и полуколониальной зависимостью, неравноправным положением в системе международного географического разделения труда и, соответственно, преимущественно аграрно-сырьевой специализацией хозяйства.[1]

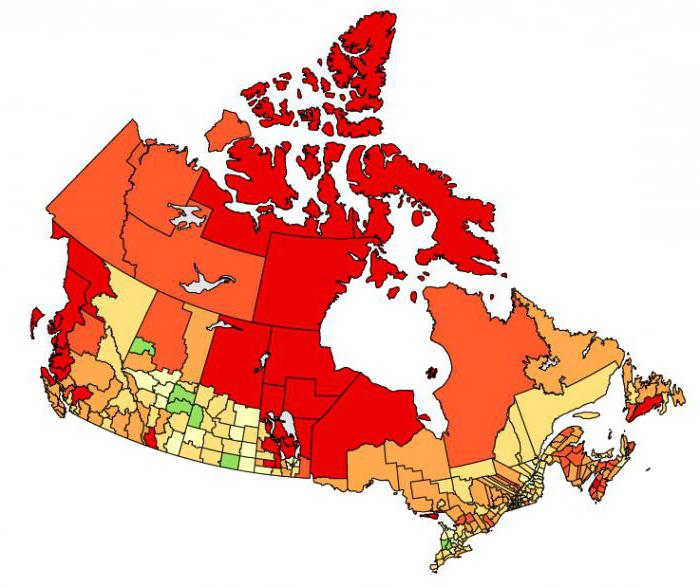

Известно, что в качестве главного кумулятивного показателя, характеризующего уровень развития той или иной страны, обычно используется объем валового внутреннего продукта (ВВП) из расчета на душу населения. Даже при его исчислении по паритету покупательной способности (ППС), что для развивающихся стран более выгодно, он оказывается значительно более низким, чем в развитых странах, членах Организации экономического сотрудничества и развития (рис.1). Если учесть, что среднемировой показатель душевого ВВП в том же году составлял 10 тыс. долл. то можно сделать вывод о том, что он был достигнут только в Латинской Америке, тогда как в остальных регионах Юга оставался значительно более низким.

В особенно тяжелом положении находятся те страны Юга, которые ООН относит к категории наименее развитых. В 1971г. таких стран было 24,в 1985г. – 39, в 1992г. – 41, а в 2008г. – 50. Их население составляет уже 825 млн.человек или 12% от мирового и 15% от населения развивающихся стран. В эту категорию ООН включает страны с годовым душевым ВВП от 750 до 1000 долл.; 35 из них находятся в Африке к югу от Сахары, 8 в Азии, 6 в Океании и 1 в Латинской Америке. Но и в этой группе наименее развитых можно выделить сверхбедные страны. Это ДР Конго, Бурунди, Либерия с душевым ВВП от 300 до 400 долл. в год. (Если же исчислять душевой ВВП не по ППС, а по номинальной стоимости валют, то показатели окажутся еще более устрашающими. В этом случае ДР Конго, Бурунди, Либерия, Эфиопия, Эритрея и Гвинея-Бисау будут иметь от 100 до 200 долл., а Малави, Сьерра-Леоне, Руанда и Нигер от 200 до 270).

Отсталость развивающихся стран может иметь разные проявления. Во-первых, это бедность и нищета, свидетельствующие об отсутствии дохода и ресурсов, достаточных для того, чтобы служить надежным источником средств существования. Во-вторых, это массовые голод и недоедание, в-третьих, низкое качество населения, выражающееся в состоянии его здоровья и уровня образования, в-четвертых, обострение экологической обстановки. Так формируется прямая связь между отсталостью и многими глобальными проблемами – продовольственной, экологической, образовательной, здравоохранительной. Отсталость имеет также прямой выход на демографическую проблему и косвенный — на проблему сохранения мира, поскольку именно слаборазвитые страны чаще всего становятся очагами разного рода политических конфликтов, в том числе и вооруженных.

Бедность и нищета как проявление отсталости. Наиболее явственным проявлением отставания стран стали бедность и нищета населения Юга. В 1997г. в докладе ООН был впервые введен в обращение индекс человеческой бедности, в соответствии с которым под данную категорию подпадают люди, живущие на 1-2 долл. в день. При этом порогом бедности по международным стандартам считается существование менее чем на 2 долл., а порогом нищеты (абсолютной бедности) – на 1 долл. и менее. По данным Всемирного банка еще в начале XXIв. на 2 долл. в день жили 2,8 млрд, и в том числе на 1 долл. – 1,2 млрд. человек, и подавляющее большинство из них – это жители развивающихся стран. Об этом достаточно наглядно свидетельствует рис.2. Кроме того, он показывает, что по доле людей, живущих в абсолютной бедности, первое место занимает регион Южной Азии, второе – Африки к югу от Сахары, третье – Восточной Азии и АТР, четвертое – Латинской Америки и пятое – Ближнего Востока. В такой же очередности они выстраиваются и по абсолютной численности бедняков. А вот по показателю доли таких людей во всем населении этих регионов их рейтинг оказывается другим. На первом месте здесь Африка к югу от Сахары (44%), на втором – Южная Азия (31%), на третьем – Латинская Америка (23%) и на четвертом – Восточная Азия и АТР (12%).

Для того, чтобы перейти от регионов к отдельным странам можно воспользоваться методикой Всемирного банка, который по показателю национального дохода на душу населения подразделил все страны на четыре группы: 1) с низким доходом (НД), 2) с доходом ниже среднего (ДНС), 3) с доходом выше среднего (ДВС) и 4) с высоким доходом (ВД). К странам с высоким доходом относятся в основном страны ОЭСР, а из развивающихся стран только такие нефтегазодобывающие государства как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Бруней, душевой доход в которых даже выше, чем в странах ОЭСР (в Катаре – 70 тыс., в ОАЭ, Кувейте, Брунее – 50 тыс.долл.). Доходы выше среднего уровня на Юге имеют только несколько стран Латинской Америки, в Азии – Малайзия, а в Африке – ЮАР, Ботсвана и Габон. Преобладают же среди них страны с доходами ниже среднего уровня и тем более с низкими доходами. Страны этой четвертой группы образуют два больших географических ареала в Тропической Африке и в Азии.

Статистика ООН позволяет картировать страны Юга по доле людей, живущих за международной чертой бедности, т.е. на 2 долл. в день и меньше (рис.3). Этот рисунок наглядно демонстрирует несколько более благополучное положение стран Латинской Америки, в которой преобладают страны, где доля бедняков обычно не превышает 20-30% и только на Гаити «зашкаливает» за 70%. В Азии диспропорция выражена гораздо резче: от менее 10% в арабских странах, Турции, Иране, а также в Малайзии до 80-90% в Афганистане и Бангладеш. Что же касается Африки к югу от Сахары, то здесь явно преобладают страны с самыми высокими уровнями бедности и нищеты. Этот же вывод подтверждают данные табл.1 о самых бедных странах развивающегося мира.

Самые бедные страны мира

(доля населения, живущего за чертой бедности).

| Страна | Живут на | |

| 2 долл. в день и менее (%) | 1 долл. в день и менее (%). | |

| Танзания | 97 | 88 |

| Бурунди | 93 | 81 |

| Руанда | 90 | 79 |

| Либерия | 90 | 75 |

| Мозамбик | 90 | 75 |

| Малави | 90 | 74 |

Страны, где за чертой бедности живет от 80 до 90% населения, тоже есть только в Тропической Африке. Судя по рис.3, это Чад, ЦАР, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигерия, Замбия и Мадагаскар. Такие масштабы распространения бедности и нищеты в странах Юга создают значительную социальную угрозу их развитию, вступая в противоречие с идеалами гуманизма и целями общественного прогресса. Существование в условиях бедности и нищеты оскорбительно для человеческого достоинства, оно отрицательно сказывается на участии людей в политической, общественной, социальной и культурной жизни. Поэтому на Саммите тысячелетия, проведенном ООН в 2000 г., где были сформулированы восемь главных целей развития в начале XXI в., в качестве первой из них фигурировала цель сокращения доли населения, живущего за чертой бедности в 1990-2015 гг. примерно в два раза или до 450 млн.человек. Но пока еще нет уверенности в том, что она будет выполнена.

Голод и недоедание как проявление отсталости. Голод и недоедание, как спутники отсталости и нищеты – это тоже в первую очередь проблема развивающихся стран. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) число людей, не получающих достаточного питания, в 70-80-х гг. составляло около 1 млрд. человек, и в том числе на голодающих приходилась примерно ½. В дальнейшем благодаря усилиям самих стран Юга и особенно в результате затронувшей некоторые из них «зеленой революции», а также решительным мерам мирового сообщества эти показатели удалось снизить. Более того, на том же Саммите тысячелетия ООН была принята Декларация, поставившая задачу до 2015 г. уменьшить число недоедающих и голодающих еще в два раза. Однако в 2006-2008 гг. разразился новый мировой продовольственный кризис, к тому же совпавший с финансово-экономическим кризисом. Вызванный целым рядом причин (включая природные катаклизмы, рост производства биотоплива, повышение цен на энергоносители, усиление спекуляции продовольствием) он привел к подорожанию цен и сокращению экспорта, в особенности зерна. Развитые страны этот кризис почти не затронул, а вот по странам Юга, в первую очередь наименее развитым, он нанес сильнейший удар. В ответ по этим странам прокатилась волна забастовок и голодных бунтов. В результате – по оценкам той же ФАО – количество людей, не получающих достаточного питания, в 2009 г. снова приблизилось к 1 млрд., что составляет 18% всего населения развивающегося мира. А срок выполнения благородной задачи, поставленной на Саммите тысячелетия, стали переносить уже на 2030 и даже на 2050гг.

Известно, что об уровне продовольственной обеспеченности судят прежде всего по среднесуточному потреблению продуктов питания, выраженному в килокалориях. Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для нормальной жизнедеятельности человек должен получать примерно 2600 ккал в сутки. Отчетливо выраженное недоедание наступает тогда, когда эта норма снижается до 1500-1800 ккал, а за ее нижним пределом может наступить состояние голода. В среднем для всех развивающихся стран этот показатель в начале 60-х гг. составлял менее 1900 ккал. В начале 90-х гг. он поднялся до 2500 ккал, но в дальнейшем вырос сравнительно немного – до 2600 ккал, что в общем соответствует норме ВОЗ. Но реальная ситуация в значительной степени иная. Дело в том, что в странах Юга социальная дифференциация общества, которая по научному измеряется коэффициентом Джини (чем он выше, тем расслоение больше) особенно велика. Если в развитых странах этот коэффициент редко превышает 25-30, то в развивающихся он зачастую поднимается до 50-60 и даже выше. Так что беднейшие слои населения этих стран, 70% которых составляют сельские жители, существуют либо в условиях недоедания, либо балансируют на грани голода. По данным ФАО к началу 2010 г. в состоянии продовольственного кризиса находилась 31 страна Юга.

Рис. 4 дает представление об основных чертах географии голода и недоедания в странах Юга. Из него вытекает, что достаточную норму питания получают лишь около 20 более продвинутых стран, расположенных в Латинской Америке, Юго-Западной, Юго-Восточной и Восточной Азии и Северной Африке. Что же касается «полюса голода», то он долгое время, до начала «зеленой революции», находился в Муссонной Азии, которая, впрочем, и теперь еще испытывает недостаток в продуктах питания. Но сам этот «полюс» уже явно переместился в Тропическую Африку, где находится большинство беднейших стран. Из упомянутых выше стран, переживающих продовольственный кризис, 2/3 приходится на Африку южнее Сахары, где среднесуточное потребление продовольствия не достигает и 2100 ккал, причем в Эфиопии, Анголе, Мозамбике – 1900, а в Эритрее, ДР Конго, Бурунди, Сомали – даже 1800 ккал. Неудивительно, что во многих странах этого региона 20-30%, а то и 30-40% жителей испытывают дефицит продуктов питания. Подобный «голодомор» уже не раз приводил к массовому исходу беженцев – например, в зоне Сахеля, позднее в Эфиопии, а затем в Сомали. В известной мере такая ситуация объясняется тем, что произошедшая в развивающихся странах «зеленая революция» имела очаговый характер.[2]

Известно, что ее усилия были в первую очередь направлены на повышение урожайности риса, кукурузы, пшеницы, сои, сборы которых в результате использования всего технологического набора (удобрения, пестициды, современные системы обработки почвы и др.) увеличились в 2-3 раза. Но все эти новшества получили распространение в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии и в известной мере в Латинской Америке. В результате по валовому сбору зерновых Китай прочно занял первое место в мире, Индия – третье, Индонезия – пятое, Бразилия – шестое место. Однако Африку, где крестьяне выращивают преимущественно клубнеплоды, сорго или бобы, эта революция практически почти не затронула. Достаточно сказать, что если в Китае урожайность зерновых уже превысила 50 ц/га, в Индонезии – 40, в Бразилии 25, а в Индии 20 ц/га, то в Африке она остается на уровне 5-15 ц/га.

Однако отставание стран Юга от стран Севера заключается не только в таком дефиците, но и в структуре пищевого рациона, в котором недостает белков животного происхождения, жиров, витаминов, микроэлементов. В этом рационе обычно ярко выражено преобладание одного продукта, что делает его однообразным. Как правило, это какой-то из видов зерна – пшеница в Северной Африке, Юго-Западной и Южной Азии, кукуруза в Латинской Америке и Восточной Африке, рис в Муссонной Азии (он дает до ¾ всех калорий и даже больше), просо и сорго в Центральной и Западной Африке, на юге Индостана. А из незерновых культур это преимущественно маниока, ямс, картофель, батат.[3]

Влияние отсталости на уровень образования. Образование в наши дни тоже превратилось в одну из мировых проблем, тесно связанную с другими глобальными проблемами. С переходом от индустриальной к постиндустриальной стадии развития возник, как полагают, глобальный кризис образования, который в развитых странах, вступивших на путь экономики знаний, привел к его существенному реформированию. Трудовые ресурсы, обладающие новаторскими способностями, становятся в этих странах не менее важным фактором развития производства, чем передовая техника и технология. Не случайно доля расходов на образование в них обычно составляет 10-15% всех государственных расходов, а то и больше. Словом, в целом мире сложилась такая ситуация, что именно от расходов на образование во многом зависит будущее современной цивилизации.

Эти веяния затронули и многие развивающиеся страны, где расходы на образование тоже стали возрастать, а доля неграмотных среди взрослого населения (старше 15 лет) начала сокращаться. Если взять эти страны в целом, то эта доля уменьшилась с 44% в 1950г. до 32% в 1975 г., 21% в 2000 г. и 15% в наши дни. Но, тем не менее, 97% всех неграмотных еще приходится на страны Юга, что остается камнем преткновения на пути их социально-экономического прогресса, тормозит преобразования в их социально-экономической жизни, способствует сохранению архаичных общественных отношений. Тем более, что общее количество неграмотных людей в этих странах за последние десятилетия фактически не уменьшилось и остается на уровне примерно 900 млн.человек. Остается неизменной и пропорция между мужчинами и женщинами, доля неграмотных среди которых в два раза выше. К тому же позитивный процесс ликвидации неграмотности в странах Юга обнаруживает большую пространственную неравномерность, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. Из нее вытекает, что наибольших успехов в ликвидации неграмотности добились в регионах Восточной Азии и АТР и Латинской Америки, где доля неграмотных теперь еже ниже 10%. За ними, хотя и с большим отрывом, идет регион арабских стран Ближнего Востока, а в аутсайдерах остаются регионы Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

Изменение доли неграмотного взрослого населения

по регионам Юга (в %)

| Регионы | 1980г. | 1995г. | 2000г. | 2008г. |

| Восточная Азия и АТР | 30,7 | 13,4 | 11,8 | 8,8 |

| Латинская Америка | 20,6 | 16,4 | 13,2 | 7,3 |

| Ближний Восток | 59,2 | 43,4 | 38,5 | 28,8 |

| Южная Азия | 60,9 | 49,8 | 46,3 | 35,8 |

| Африка к югу от Сахары | 59,8 | 43,2 | 38,9 | 37,1 |

Эту же закономерность еще более наглядно подтверждает рис.5 по отдельным странам Юга, который в общих чертах очень напоминает рис.3, что вполне объяснимо. Судя по этому рисунку, страны Латинской Америки в подавляющем большинстве, а также некоторые страны Азии в преодолении неграмотности достигли уже больших успехов. Например, в Мексике неграмотны только 7% мужчин и 9% женщин, в Китае соответственно 4 и 12%. Во вторую градацию рис. 5 попадают 6 стран Латинской Америки, 8 стран Азии и 9 стран Африки, неграмотность в которых снизилась до умеренного (для стран Юга) уровня. Например, в Саудовской Аравии остаются неграмотными 11% мужчин и 21% женщин, в ЮАР соответственно 11 и 13%. В странах Азии и Африки, отнесенных к третьей градации, уровень неграмотности остается еще высоким. Их примерами могут служить Ирак, где неграмотны 16% мужчин и 36% женщин, или Нигерия (20 и 36%). Для стран Азии и Африки, включенных в четвертую градацию, характерен очень высокий уровень неграмотности взрослых, но все же не превышающий 50%. Здесь в качестве примеров можно привести Индию (28 и 46%) или Гану (28 и 48%). Что же касается пятой градации, то она объединяет страны с экстремально высоким уровнем неграмотности. В Латинской Америке это только Гаити, в Азии только Афганистан, но в Африке таких стран еще 13. Среди них тоже есть свои «рекордсмены», например, Афганистан (51 и 82%), Нигер (57 и 85%), Буркина-Фасо (63 и 78%), Чад (57 и 79%).

Отсталость стран Юга сказывается не только на количественных показателях неграмотности, но и на качестве образования. Международная статистика свидетельствует о том, что для значительной части детей и подростков школьного возраста оно ограничивается начальной школой, тогда как среднее образование распространено слабее. Так, в конце XXв. начальное образование в развивающихся странах получали 85% детей, среднее 53%, а для отдельных регионов Юга эти показатели были следующими: для Латинской Америки 95% и 68%, для Восточной Азии 93% и 69%, для арабских стран Ближнего Востока 83% и 59%, а для Африки южнее Сахары 72% и 26%. Что же касается студентов, то их количество обычно оценивается из расчета на 100 тыс. жителей. В начале XXIв. по этому показателю в первую десятку стран, где он колебался в пределах от 3 до 7 тыс., входила только Аргентина. Но во второй десятке (от 1,5 до 3 тыс.) они были представлены уже более широко (Мексика, Чили, Венесуэла, Таиланд, Египет). А далее следовали Индия и Китай. Однако среди развивающихся стран есть и такие, где этот показатель запредельно низок (Нигер, Малави, Танзания, Мозамбик)[4].

Влияние отсталости на состояние окружающей среды. На то, что бедность и нищета в странах Юга тоже являются своего рода загрязнителем окружающей природной среды, в свое время обратила внимание премьер-министр Индии Индира Ганди. Отсутствие материальных средств наряду с господством традиционных систем природопользования и отсутствием четкой экологической политики, уже давно сделали страны Юга эпицентром экологической дестабилизации. И хотя за последнее время в некоторых из них (Китае, Индии, Бразилии, Мексике) началась реализация принципов устойчивого развития, повысился уровень управления природоохранной деятельностью, в решении всех этих проблем они пока находятся только на начальном этапе. Именно в странах Юга в наибольших масштабах проявляют себя такие традиционные для них проблемы как опустынивание, обезлесение, эрозия почвенного покрова, дефицит пресной воды. Разумеется, это поистине необъятная тема, которую можно рассмотреть только на отдельных примерах.

Вторичное (антропогенное) опустынивание в наши дни занимает примерно 7% земной суши и ежегодно возрастает на 60 тыс. км 2 , что сравнимо с площадью Латвии или Литвы. В аридных и семиаридных областях стран Юга живет около 1 млрд.человек, которые должны постоянно находиться в состоянии своего рода боевой тревоги, в ожидании природных бедствий. Достаточно вспомнить катастрофические засухи в судано-сахельской зоне Африки в 1968-74 и в 1984-85гг., в результате первой из которых погибли 2, а второй – 1 млн. человек. Крупнейшая в мире пустыня Сахара продолжает наступать на юг со скоростью от 3 до 10 км в год. В связи с этим возник даже проект сооружения вдоль ее южной окраины циклопических размеров стены из скрепленного песка протяженностью в 6 тыс. км, которая должна преградить ей дорогу.[5]

Не меньшую угрозу представляет собой обезлесение, происходящее со скоростью 130 тыс. км 2 в год, что сопоставимо с площадью Греции. Сведение тропических лесов, которые называют легкими нашей планеты, наблюдается во всех регионах Юга. Первое место по масштабам такого сведения занимает Латинская Америка (в первую очередь благодаря Амазонии), второе – Африка и третье – Азия. А в группу стран-лидеров этого процесса входят (по убывающей) Бразилия, Индонезия, Судан, Замбия, ДР Конго, Мьянма и Нигерия. В некоторых из них крупных массивов влажных тропических лесов уже почти не осталось. Нельзя не добавить, что с обезлесением напрямую связано также уменьшение природного биоразнообразия и сокращение генофонда.[6]

Процесс истощения земельных ресурсов можно рассматривать как общемировой. Он уже привел к тому, что с 50-х гг. до наших дней площадь пахотных земель из расчета на одного человека сократилась с 2,4 до 1,2 га. Но в развивающихся странах – в связи с быстрым ростом населения, урбанизацией, развитием промышленности и транспорта он приобрел наибольшую остроту. Достаточно сказать, что во многих из этих стран, включая Китай, Бангладеш, Египет и др., данный показатель уже значительно ниже среднемирового и составляет всего 0,05-0,07 га.[7]

В последнее время на первый план все более выступает проблема водообеспечения стран Юга. Уже в наши дни доступа к чистой воде не имеют более 1 млрд. жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, а к 2025г., судя по прогнозам, их количество может возрасти до 2 млрд. В отличие от экономически развитых стран Севера, где крупнейшими потребителями воды обычно являются промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство, в развивающихся странах 70% ее расходуется в сельском хозяйстве, причем главным образом безвозвратно – на орошение. Но это средний показатель, который в некоторых странах (Египет, Марокко, Ливия, Боливия) поднимается до более чем 80%, а в других (Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Ирак, Эфиопия, Танзания) превосходит и 90%. Как вытекает из рис.6, ныне развивающиеся страны могут удовлетворить свои потребности в чистой воде только на ½, а в Южной Азии и Африке к югу от Сахары – лишь на 1/3. Еще нагляднее остроту ситуации демонстрирует рис.7, показывающий, что большинство стран Азии и Африки могут удовлетворять свои потребности в питьевой воде менее чем на 60%. Международная статистика позволяет также выделить отдельные страны, находящиеся в наиболее бедственных условиях водоснабжения (табл.3)

Развивающиеся страны с наибольшей долей жителей, не имеющих устойчивого доступа к улучшенным источникам воды

| Страна | Доля жителей (в %) | Страна | Доля жителей (в %) |

| Афганистан | 78 | Мадагаскар | 53 |

| Папуа-Новая Гвинея | 67 | Фиджи | 53 |

| Нигер | 58 | Чад | 52 |

| Эфиопия | 58 | Ангола | 49 |

| Мозамбик | 57 | Сьерра-Леоне | 47 |

| Экваториальная Гвинея | 57 | Танзания | 45 |

| ДР Конго | 54 | Кения | 43 |

| Нигерия | 53 |

Как и можно было ожидать, в таблицу вошли почти исключительно наименее развитые страны, причем из 15 стран 12 относятся к региону Африки южнее Сахары.[8]

Относительно новое для развивающихся стран явление – возрастание их участия в антропогенном загрязнении атмосферы. Рис.8 позволяет сделать вывод о том, что если ныне по доле в эмиссии CO2 они еще уступают экономически развитым странам, то в перспективе, согласно имеющимся прогнозам, они выйдут на первое место при решающем вкладе Китая и Индии. Впрочем, уже теперь некоторые нефтедобывающие страны выступают в роли абсолютных рекордсменов по показателю выбросов CO2 из расчета на душу населения: в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне он достигает 26-27т, а в Катаре поднимается до 48т (В России, Германии, Японии 9-10т, в США – 19т).

Наконец, нельзя не отметить, что развивающиеся страны сталкиваются также с наибольшими рисками разного рода природных катастроф. Только в 2008г. из 11 наиболее крупных подобных катастроф во всем мире на них пришлось 8. Обычно число жертв в таких случаях измеряется сотнями или тысячами, но бывают и исключения: во время землетрясения в китайской провинции Сычуань оно достигло 75 тыс. человек.[9] Такие катастрофы вызывают потоки экологических беженцев.

Отсталость и состояние здоровья. Бедность и нищета, голод и недоедание, плохое состояние окружающей природной среды (и в особенности недостаток чистой воды), недостаточный уровень грамотности – все это не может не влиять на здоровье населения развивающихся стран, не снижать его качество. Хотя после достижения политической независимости во второй половине XX в. медико-санитарное обслуживание во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки заметно улучшилось, они все еще по большинству параметров намного уступают развитым странам. По некоторым подсчетам в последней четверти XX в. от причин, связанных с голодом и болезнями, в странах Юга умерло почти 250 млн. человек.

О значительно более низком уровне здравоохранения в этих странах свидетельствуют следующие сравнения. Если в развитых странах затраты на здравоохранение зачастую составляют более 10% и уж во всяком случае от 5 до 10 % ВВП, в развивающихся странах они обычно находятся на уровне 2-3%, а во многих государствах Тропической Африки не достигают и этого. В развитых странах на 100 тыс. человек населения обычно приходится 200-400 врачей, тогда как в развивающихся, кроме Латинской Америки, не более 50, а иногда и 30. Еще более разительны данные о количестве людей, приходящихся на одного врача: в развитых странах это обычно 200-400 человек, тогда как в развивающихся зачастую более 20, а то и 40 тыс. (Эфиопия, Нигер, Танзания, Малави, Бутан). Наконец, число больничных коек тоже из расчета на 100 тыс. жителей в первой группе стран как правило, находится в пределах от 500 до 1000, а во второй не достигает и 100. Некоторую иллюзию благополучия может создавать тот факт, что коэффициент смертности в развивающихся странах большей частью ниже, чем в развитых. Но это во многом объясняется возрастным составом населения, резким преобладанием молодых возрастов. Истинное же положение дел наглядно демонстрируют данные о младенческой смертности, которая в большинстве развитых стран не превышает 5 случаев на 1000новорожденных, а в развивающихся нередко превосходит 100, достигая а Анголе и Либерии 130, а в Афганистане и Сьерра-Леоне даже 160[10].

Да и сам характер заболеваний в развивающихся странах имеет свои особенности. Здесь по-прежнему большое распространение имеют инфекционные и эпидемические заболевания, но уже наряду с ними появились и такие «болезни цивилизации» как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет. По данным ВОЗ эти страны еще не в состоянии избавиться от туберкулеза, которым только в Южной Азии ежегодно заболевает 3 млн. человек, а в Африке южнее Сахары – 1,5 млн., причем смертность от него тоже составляет 1,5 млн. человек. Еще разительнее данные о малярии, которой заболевают 300-500 млн. людей в год; умирают же от нее не менее 1 млн., причем 90% смертельных исходов приходится на Африку южнее Сахары. Нельзя забывать и о том, что значительная часть этого региона находится в зоне распространения трипаносомоза или «сонной болезни».

Но и все эти угрозы меркнут по сравнению с новой смертельно опасной болезнью, зародившейся в Центральной Африке в начале 80-х гг. и получившей наименование СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), лечение от которого до сих пор не найдено. За относительно короткий период времени пандемия СПИДа распространилась по всему миру. Сначала число ВИЧ-инфицированных и уже больных СПИДом людей достигло 10, затем 15, 20, в 2000г. – 36, а в 2005г. – 40 млн.человек. Ныне смертность от этой болезни превышаем 2 млн. человек в год, причем 90% всех инфицированных и больных ею приходится на страны Юга (в том числе 18% на Южную и Юго-Восточную Азию, 5% на Латинскую Америку, 2% на Восточную Азию, а остальные 65% — на Африку). Ныне в этом регионе СПИД уже стал основной причиной смертности, причем не только взрослых, но и детей.

Однако, как показывает рис. 9, отдельные субрегионы Африки различаются в этом отношении довольно сильно. Можно сказать, что в Северной Африке эта болезнь находится еще в начальной стадии, тогда как в Африке к югу от Сахары она приобрела гораздо большее распространение. Это относится к Западной и Восточной, но в еще большей степени к Центральной и в особенности к Южной Африке. Что же касается «стран-рекордсменов» по числу ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом людей, то в их число входят Свазиленд (26% взрослых), Ботсвана (24%), Лесото (23%), за которыми следуют ЮАР (18%), Намибия, Замбия и Зимбабве (более 15%). Интересно, что во всех этих странах заболеваемость среди женщин выше, чем среди мужчин. Смертность от СПИДа в них также наиболее высокая. Надо учитывать и то, что из-за этой болезни из состава рабочей силы выбывает самая трудоспособная часть.

Суммарным, обобщающим критерием состояния здоровья населения могут служить данные о средней продолжительности жизни или точнее – об ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которые для всего мира возросли с 50 лет в 1950 г. до 67 лет в наши дни (65 лет для мужчин и 69 лет для женщин). При этом разрыв между странами Севера и Юга тоже несколько уменьшился, но все же еще остается довольно большим (76 и 66 лет). Этот разрыв ощущается как при сравнении отдельных регионов мира (рис.10), так и в особенности отдельных стран. Даже если в этом случае ограничиться только стараниями Юга (рис.11), то он выступает довольно отчетливо. Из него вытекает, что наиболее благоприятное положение характерно – как и можно было ожидать – для Латинской Америки, где во всех странах (кроме Боливии, Суринама, Гайаны и Гаити) ожидаемая продолжительность жизни превышает 70 лет. Более причудливая картина вырисовывается в Азии, где представлены все четыре градации рис. 11 – от первой (Афганистан) и второй (Мьянма, Бутан) до третьей (Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал и др.), но, тем не менее, более чем в половине стран региона люди живут уже более 70 лет. А на последнем месте снова оказывается Африка, только в северной, арабской части которой показатель ожидаемой продолжительности жизни соответствует уровню высшей из четырех принятых градаций. К градации от 60 до 70 лет относятся лишь 5 стран, тогда как во всех остальных он более низок, а в 12 странах не достигает и 50 лет. Кроме того, во многих странах Южной и Центрально-Восточной Африки, пораженных пандемией ВИЧ/СПИДа, показатель продолжительности жизни по сравнению с началом 80-х гг., когда она зародилась, даже снизился. Примерами таких стран могут служить Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Намибия, Замбия, Зимбабве, Кения, Уганда, ДР Конго. Более того, прогнозируется, что в странах, где ВИЧ-инфицировано до ¼ взрослого населения, смертность от СПИДа настигнет половину всех, кому ныне 15 лет.[11]

Отсталость как следствие демографического взрыва. Характеристика отсталости стран Юга окажется неполной, если оставить без внимания типичную для большинства из них демографическую обстановку. От развитых стран они отличаются прежде всего типом воспроизводства населения. Если развитые страны уже давно перешли к современному (в учебнике 10 кл. он назван первым) типу с относительно небольшим или даже «нулевым» естественным приростом, то для развивающихся стран все еще более характерен традиционный (или второй) тип воспроизводства, чреватый демографическим взрывом. С позиций теории демографического перехода это означает, что развитые страны достигли уже третьей или даже четвертой его фазы, тогда как развивающиеся страны в большинстве своем находятся еще во второй фазе. Это принципиальное различие уже привело к тому, что доля стран Юга в мировом населении возросла с 71% в 1970г. до 85% в 2010г. В том числе внеконкурентное первое место продолжает занимать зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия с населением более 4 млрд. человек, на втором месте прочно закрепилась Африка, население которой уже превысило 1 млрд. человек, а третье место остается за Латинской Америкой (ок. 600 млн.). О том, что общая тенденция ускоренного роста населения в странах Юга сохраняется свидетельствуют и показатели темпов его среднегодового прироста, которые в целом для этой группы стран составляют 1,4%, для группы наименее развитых стран 2,4%, тогда как для экономически развитых стран всего 0,3%. Соответствующие показатели отдельных регионов: Африка – 2,3%, Латинская Америка – 1,2%, Азия – 1,1% (для сравнения, в Европе этот показатель равен 0).

Приведенные данные говорят о том, что между отдельными регионами Юга наметились уже некоторые различия, которые становятся еще более заметными, если от регионов перейти к отдельным странам (рис.12). При его анализе обращает на себя внимание тот факт, что сравнительно невысокие темпы среднегодового прироста (от 0,5 до 1%) имеют лишь около 10 стран Юга. Наиболее интересен из них пример Китая, где этот показатель снизился с 2,2% в 1950г. до 0,6% в 2010г. и, следовательно, эта страна перешла уже к современному типу воспроизводства населения. Такой демографический «откат» явился прямым следствием жесткой демографической политики, направленной на снижение рождаемости и естественного прироста населения. Достаточно сказать, что в Китае 90% брачных пар применяют средства контрацепции.[12]

Относительно умеренный темп среднегодового прироста (1-2%) наиболее характерен для стран Латинской Америки, а также для отдельных стран Азии, включая Индию, и в меньшей степени для Африки; в некоторых из них на снижение темпов прироста также повлияли меры демографической политики. Наконец, высокий темп среднегодового прироста (свыше 2%), за некоторыми исключениями в основном охватывает группу наименее развитых стран, приводя к удвоению численности их жителей каждые 20-25 лет и даже еще быстрее. Показатель годового прироста для всей этой группы стран составляет 2,4%, а средства контрацепции в них применяют только 30% семейных пар, что свидетельствует о слабости демографической политики. Особое место в этой группе занимают 11 стран Азии и Африки, где среднегодовой темп прироста населения превышает 3% (а в ДР Конго и Либерии даже 4%). Фертильность женщин в этих странах находится на уровне физиологического максимума достигая 6 детей на одну женщину (в Сомали, Бурунди, Уганде, Анголе, Чаде, ДР Конго, Мали, Сьерра-Леоне) и даже 7 детей (в Афганистане, Нигере, Гвинее-Бисау).

Понятно, что такая демографическая обстановка чрезвычайно усложняет процесс преодоления отсталости развивающихся стран. При очень высокой доле детей она увеличивает демографическую нагрузку на трудоспособное население. Она увеличивает также нагрузку на окружающую среду, сокращая удельные показатели обеспеченности пахотными и другими сельскохозяйственными землями, ресурсами пресной воды. Она затрудняет решение проблем занятости и уменьшения безработицы, обеспечения населения продуктами питания, охраны его здоровья, преодоления неграмотности.

Чтобы представлять себе долгосрочную перспективу, обратимся теперь к прогнозам роста численности населения. Такой прогноз в разрезе регионов развивающихся стран представлен на рис.13, и в целом он не сулит ничего утешительного. То же относится и к прогнозу по отдельным странам (табл.4). Характерно то, что из десяти стран, включенных в эту таблицу, только одна (США) относится к категории экономически развитых, а девять остальных – это страны Юга. Пользуясь данными таблицы, нетрудно подсчитать, что в 2010-2050гг. население Индии и Пакистана должно возрасти в 1,3 раза, Бангладеш – 1,5, Нигерии – в 1,8, Эфиопии – в 2,2, а ДР Конго – в 2,6 раза.

Десять стран мира с наибольшей численностью населения

| Страна | 2010г. | 2025г. (прогноз) | 2050г. (прогноз) |

| Индия | 1214 | 1395 | 1658 |

| Китай | 1362 | 1390 | 1409 |

| США | 318 | 350 | 402 |

| Индонезия | 233 | 254 | 297 |

| Пакистан | 185 | 230 | 292 |

| Нигерия | 159 | 190 | 288 |

| Бразилия | 195 | 228 | 254 |

| Бангладеш | 164 | 194 | 254 |

| ДР Конго | 68 | 103 | 187 |

| Эфиопия | 85 | 118 | 183 |

Из стран, не вошедших в таблицу 4, можно привести пример Уганды, население которой за тот же отрезок времени должно увеличиться с 33 до 93 млн. человек или в 2,8 раза. Подобную перспективу имеют также Сомали, Мали, Сенегал, Мавритания, Либерия, Бенин, Камерун, Сьерра-Леоне, Эритрея, Мадагаскар. [13]

Отсталость и политическая нестабильность. Для многих стран Юга, особенно наименее развитых, с низким уровнем доходов характерна неустойчивость внутриполитической обстановки, частая смена правящих режимов; только в Африке во второй половине XXв. произошло 186 государственных переворотов, стоивших жизни многим президентам. Естественно, что подобная нестабильность способствует повышению политической, экономической и социальной напряженности. Для обозначения таких стран эксперты Международного валютного фонда (МВФ) используют специальный термин – «хрупкие» государства (fragile states). К ним они относят 35 стран, доля которых в населении развивающегося мира составляет 10%, а в численности людей с доходом менее 1 долл. в день – около 30%. Больше всего таких стран в Африке, где к ним относятся многие страны западной, центральной и восточной части этого материка. Но они есть и в Азии (Афганистан, Мьянма, Лаос, а также Палестинская автономия), и в Латинской Америке (Гаити), и в Океании.

Одна из важнейших отличительных черт «хрупких» государств – наличие в них больших и малых конфликтов, которые постоянно возникают в результате пограничных споров, этнополитического сепаратизма, религиозных и племенных противоречий, приводя не только к внутренним распрям и даже гражданским войнам, но и к межгосударственным столкновениям. Симптоматично, что такие конфликты затрагивают не только беднейшие, но и более продвинутые страны Юга. Во всяком случае в настоящее время по мнению экспертов военное решение внутренних и внешних конфликтов имеет место в Афганистане, Ираке, Турции, Израиле/ Палестине, Шри-Ланке, Судане, Чаде и Сомали. Кроме того, еще около полутора десятков внутренних конфликтов оцениваются как серьезные кризисы. В эту группу стран входят Индия, Таиланд, Филиппины, Иран, Йемен в Азии, ДР Конго, Бурунди, Нигерия, Мали, Кения в Африке, Мексика и Колумбия в Латинской Америке.[14]

Наличие подобного рода «горячих точек» приводит к возникновению еще одной животрепещущей проблемы стран Юга – проблемы беженцев. Из общего числа беженцев во всем мире преобладающая часть приходится именно на эти страны. Своего максимума потоки беженцев достигли в первой половине 90-х гг., когда начались военные операции США и их союзников сначала в Афганистане, а затем в Ираке, когда гражданская война в Руанде привела к потрясшему весь мир геноциду народа хуту. Число беженцев из Афганистана тогда превысило 6 млн. человек, из Ирака и Руанды по 2 млн. Но и в конце первого десятилетия XXI в. эти масштабы остаются очень большими. Международная статистика позволяет установить, что ныне потоки беженцев, вызванные именно конфликтами и отсутствием безопасности, затрагивают более 14 млн. человек, преимущественно женщин и детей. Лидером этой группы остается Палестинская автономия (5 млн. человек). Далее следуют Ирак и Афганистан (по 2 млн.), а за ними Судан и Сомали (порядка 500 тыс.), ДР Конго и Бурунди (по 350 тыс.), Турция, Мьянма, Шри-Ланка, Ангола, Китай, Бутан. Известен и перечень стран, которые приняли у себя этих беженцев. Беженцы из Пакистана и Ирака осели в основном в Иордании (2,5 млн.), Сирии (2 млн.), Ливане (500 тыс.), беженцы из Афганистана – в Иране и Пакистане (примерно по 1 млн.), беженцы из Сомали – в Кении и Йемене, из Мьянмы – в Таиланде, из Судана – в Чаде. Но не менее 1,5 млн. беженцев из стран Азии и Африки получили убежище в западных странах – США, Канаде, Франции, Великобритании и в особенности в Германии (по разным оценкам от 600 тыс. до 1 млн.)

С «горячими точками» связаны не только потоки беженцев в другие страны, но и передвижения внутренних мигрантов или т.н. перемещенных лиц, которые не покидают своих стран, но оказываются вынужденными в поисках безопасности изменить место жительства. Таких внутренних мигрантов в мире еще больше – 2,6 млн., и рейтинг стран здесь иной. Первое место по количеству перемещенных лиц (6 млн.) занимает Судан, где военные действия начались еще в 2003г., а ведутся они между центральным правительством и проправительственными вооруженными отрядами и повстанческими группировками местного населения. На втором месте оказывается Колумбия (3-4 млн.), где гражданские междоусобицы уже давно приняли вооруженный характер. На третьем месте – Ирак (2,8 млн.), где помимо иностранного вторжения продолжаются столкновения между местными шиитами, суннитами и курдами, на четвертом – ДР Конго (1,4 млн.), где уже долго длится разорительная гражданская война, на пятом – Турция (1-1,2 млн.), где власти продолжают преследовать курдских повстанцев, на шестом – Сомали (1,1 млн.), где единое государство фактически уже распалось. А далее следуют в Азии Индия, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, Индонезия, Филиппины, Сирия, Ливан, в Африке Кот-д’Ивуар, Кения, Чад, ЦАР, Эфиопия, Бурунди. Для лучшего представления о людских потерях, понесенных в ходе таких внутренних конфликтов, можно добавить, что только во время первой и второй конголезских войн в ДР Конго погибло 4 млн. человек, причем не столько от военных действий, сколько от голода и эпидемий. Потери в суданском Дарфуре уже превысили 300 тыс. человек.

Трудности и успехи на пути преодоления отсталости. Развивающиеся страны, особенно после достижения политической независимости десятками государств Азии и Африки, начали предпринимать меры по борьбе со своей социально-экономической отсталостью. Еще в 70-х гг. они выступили инициаторами установления Нового международного экономического порядка (НМЭП), который позволил бы им занять более достойное место в мировой экономике, да и политике. Однако концепцию НМЭП, одобренную ООН, удалось осуществить только отчасти. С переходом к этапу глобализации положение большинства стран Юга еще более усложнилось, поскольку всемерная либерализация мирового рынка привела к снижению регулирующей функции государств, передав ее на откуп иностранному капиталу и рыночной стихии. В результате, по мнению многих отечественных экономистов, развивающиеся страны оказались, можно сказать, в одинаковом положении с государствами мирового экономического авангарда при несравненно меньшей их готовности к открытой полномасштабной конкуренции. Вот почему в странах Юга возникло твердое убеждение, что плодами глобализации в наибольшей мере могут воспользоваться именно развитые государства, извлекающие из своего лидирующего положения политическую, финансовую и технологическую ренту.

Особую угрозу представляет финансовая зависимость Юга от гораздо более развитой финансовой системы стран Севера. Их внешний долг, составлявший в 1980 г. 570 млрд.долл., к 1990 г. возрос до 1,2 трлн., а затем превысил 2 трлн. долл. В группу главных стран-должников входят Китай, Турция, Бразилия, Мексика, Индия, Индонезия, Аргентина, за которыми следуют Филиппины, Малайзия, Таиланд, Чили, Венесуэла, где уже не раз случались долговые кризисы (дефолты). Но в еще более сложном положении находятся страны-заемщики с очень низким уровнем доходов, которые вынуждены тратить на обслуживание долга значительную часть своего ВВП. Всемирный банк выделяет группу из 40 стран, преимущественно африканских, с критическим уровнем внешней задолженности. [15]

Несмотря на эти, да и многие другие трудности, развивающиеся страны, особенно в последние два десятилетия, уже сделали ощутимый шаг вперед на пути к преодолению своей отсталости. В первую очередь это выражается в ускорении темпов роста их ВВП, которые намного опередили темпы роста в развитых странах. Если в 1990-2002гг. соотношение между ними составляло 59 и 37%, то в 2002-2008гг. оно достигло уже 60 и 18%. В результате доля стран Юга в валовом мировом продукте (ВМП) значительно возросла (табл.5), что знаменует начало перемещения мирового экономического потенциала из развитых в развивающиеся страны. В известной мере это относится и к промышленному производству, которое по мере развертывания индустриализации получило уже значительное развитие прежде всего в странах Азии и Латинской Америки. Итог и здесь довольно впечатляющий: уже 2/5 мирового промышленного производства приходится на страны Юга (табл.5). При этом речь идет не только о добывающей, но и об обрабатывающей промышленности, производящей самолеты, автомобили, компьютеры и другую электронику, не говоря уже о тканях, одежде, обуви и продуктах питания. Ныне развивающиеся страны уже доминируют во многих отраслях промышленного производства, исключая наиболее высокотехнологичные.

Изменение доли ВВП и промышленного производства

по трем группам стран (в %)

| ВВП (по ППС), промышленное производство | 1950г. | 1980г. | 1990г. | 2000г. | 2008г. |

| ВВП | |||||

| Экономически развитые | 62,3 | 63,7 | 61,9 | 58,7 | 51,7 |

| Развивающиеся | 23,9 | 23,5 | 26,6 | 34,9 | 41,0 |

| С переходной экономикой | 13,8 | 14,8 | 11,5 | 6,4 | 7,3 |

| Промышленное производство | |||||

| Экономически развитые | 62,7 | 58,8 | 59,5 | 56,8 | 47,0 |

| Развивающиеся | 15,5 | 18,9 | 23,0 | 34,5 | 40,9 |

| С переходной экономикой | 21,8 | 32,3 | 17,5 | 9,3 | 12,9 |

Можно добавить, что доля стран Юга в мировом экспорте тоже увеличилась с 10% в 1960 г. до 38% в 2008 г. и в том числе в экспорте готовых изделий с 10-12% до 26-28%. (Хотя их внешняя торговля по-прежнему в большей мере ориентирована на развитие страны, чем на регионы Юга). В период финансового кризиса 2008-2009 гг., когда поток прямых иностранных инвестиций в развитые страны сильно сократился, поступление их в страны Юга, напротив, резко возросло, составив 2/5 от всех мировых ПИИ; яркими примерами такого рода могут служить Китай, Бразилия, Индия. Эксперты считают, что в случае сохранения подобных тенденций приток ПИИ в страны Юга может превысить их импорт странами Севера. А в целом экспорт капитала из этих стран уже превысил их экспорт из развитых государств. Можно добавить, что большинство действующих офшорных зон также находится в странах Юга. Интересно и то, что эти страны с их огромным населением уже обогнали развитые государства по числу пользователей мобильными телефонами.

Однако отдельных регионов Юга этот прогресс коснулся далеко не в равной степени и, соответственно, их рейтинг изменился. Если до начала 80-х гг. лидерами экономического роста на Юге были Латинская Америка и Юго-Западная Азия, утвердившиеся в этом качества еще в довоенные годы, то затем главным локомотивом его развития стали регионы Восточной и Юго-Восточной Азии. Первооткрывателями «экономического чуда» здесь стали Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг или новые индустриальные страны (НИС) «первой волны», которые уже в начале 90-х гг. достигли такого уровня социально-экономической зрелости, что обрели официальный статус экономически развитых стран и территорий, а Республика Корея была принята в ОЭСР[16]. Едва ли не главным залогом их успеха стал переход к модели экспортноориентированного развития. Затем на этот же путь встали Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, образовавшие второй эшелон стран экспортноориентированного развития. Одновременно с ними на авансцену выдвинулся Китай, индустриализация которого достигла поистине поразительной динамики и грандиозных масштабов[17]. В результате доля Восточной и Юго-Восточной Азии в ВМП возросла с 7% в 1980г. до 23% в 2008г. (в том числе доля Китая с 3 до 15,5%), а в ВВП развивающихся стран достигла 50% (в т.ч. доля Китая – 33%). Те же два региона за последние двадцать лет обеспечили 4/5 мирового прироста продукции обрабатывающей промышленности. При этом доля Китая в ней увеличилась более чем в 4 раза. И это не говоря уже о том, что он прочно занимает первое место в мире по размерам своих золотовалютных резервов. Так что в деле преодоления отсталости Восточная и Юго-Восточная Азия продвинулись дальше других регионов Юга.

Второе место в рейтинге регионов Юга занимает Латинская Америка, где уже не так велика доля людей, живущих за чертой бедности и неграмотных, а ожидаемая продолжительность жизни и обеспеченность продуктами питания находятся на более высоком уровне. До 80-х гг. этот регион вообще считался лидером развивающегося мира, но затем началась полоса экономических кризисов и его место в мировой экономической табели о рангах изменилось к худшему. Одной из причин этого стал выбор модели импортозамещающего развития. Доля Латинской Америки в мировом промышленном производстве тоже снизилась. В известной мере все это относится и к ее лидерам – Мексике, Бразилии, Аргентине.

На третьем месте пока находится Южная Азия. Но поскольку ее доля в ВМП и промышленном производстве все время возрастает, она может догнать Латинскую Америку – по крайней мере по долевым показателям, хотя по показателям из расчета на душу населения она, по-видимому, будет отставать еще долго. Все это в первую очередь относится к Индии, которой тоже удалось обеспечить довольно высокие темпы роста, хотя по большинству показателей она все еще заметно уступает Китаю, А последнее место в рейтинге регионов Юга занимает Африка, доля которой в ВМП не достигает и 4%, а в мировом промышленном производстве составляет только 1,5 %; к тому же и эти показатели имеют тенденцию к снижению. Фактически по всем показателям Африка к югу от Сахары занимает последнее место. Именно здесь находится большинство наименее развитых стран, обстановка в которых по-прежнему остается драматичной. Не случайно эти страны иногда называют «четвертым миром» или «отцепленным вагоном мировой экономики», а акад. Н.Н.Моисеев как-то высказался в том смысле, что они «отстали навсегда».

Поскольку уже давно стало ясно, что преодоление отсталости развивающихся стран есть дело не только их самих, но и всего мирового сообщества, ООН еще в 70-х гг. призвала развитые страны выделять 0,7% своего ВВП на эти цели. Данная инициатива получила наименование Официальной помощи развитию (ОПР). Она включает займы, кредиты, субсидии, дары, предоставляемые правительствами развитых стран, частными лицами и международными организациями. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 30 государств, создала специальный комитет экономической помощи, который в 2008г. выделил на эти цели 120 млрд. долл. Самыми крупными государствами-донорами являются США, Германия, Великобритания, Франция и Япония, хотя ни в одной из этих стран помощь не достигает 0,7% ВВП (в США она составляет лишь 0,2%). А направляется она главным образом в наименее развитые страны, где порою обеспечивает значительную часть ВВП: в ДР Конго, Мозамбике, Руанде, Сьерра-Леоне, Тимор-Лесте – более 25%, в Афганистане – более 30%, а в Либерии и Бурунди – даже более 50%. Кроме того, развитые страны время от времени принимают решения о списании долгов бедным странам; такое списание неоднократно осуществляла и Россия. Предоставляется также гуманитарная, продовольственная помощь. Но нужно отчетливо понимать, что все эти меры имеют лишь вспомогательный характер, тогда как главным путем преодоления отсталости были и остаются глубокие социально-экономические преобразования в самих странах Юга.

Имеющиеся долгосрочные прогнозы говорят о том, что до 2050 г. в борьбе с главным проявлением отсталости – нищетой могут быть достигнуты значительные успехи (рис.14). В первую очередь это относится к регионам Азии и Латинской Америки, но и в Африке доля беднейшего населения должна уменьшиться с 35 до 13%.

Статья опубликована: Журнал «География в школе», 2011, N 3.

[1] Подробнее см. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. – М.: Дрофа, 2009, с. 120-122.

[2] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – М.: Дрофа, 2008. Кн. I. с.111.

[3] Подробнее см. Гладкий Ю.Н. Глобальная география. – М.: Дрофа, 2008, с. 137-139.

[4] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I. § 48, § 171.

[5] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I § 18, 156 Кн. II § 103.

[6] Там же. Кн. I § 26, Кн. II § 150.

[7] Там же. Кн. I § 17.

[8] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I § 19.

[9] Там же. Кн. I § 158.

[10] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I § 46. См. также Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Справочное пособие Социально-экономическая география мира. – М.: Дрофа-Дик, 2008 с.21.

[11] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I § 46, 47, 170

[12] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2009. Кн. II § 48.

[13] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I §§ 37-40, 43,161. Кн. II § 96.

[14] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2008. Кн. I §§ 3, 173. Кн. II §§ 36, 86, 94.

[15] См. Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Справочное пособие Социально-экономическая география мира. – М.: Дрофа-Дик, 2008 с.11.

[16] Подробнее см. Максаковский В.П. Географическая картина мира – М.: Дрофа, 2009. Кн. II §§ 41, 42, 43.

Источник