39. Западноевропейская экономическая интеграция 1950 –1990-е гг.

Начало интеграции связано с заключением шестью западноевропейскими гос-ми Римского договора 1957 г., длился до середины 70-х гг. возросла экономическая и политическая самостоятельность, а также сила сцепления и взаимозависимость стран – членов ЕС (страны с одинаковым экономическим развитием). Это позволило добиться им важных результатов по углублению интеграционного процесса.

1951 г. – Европейское объединение угля и стали.

1957 г. – Европейское экономическое сообщество («Общий рынок»)

1957 г. – европейское сообщество по атомной энергии

На основе этих европейских сообществ строится ЕС. Главные цели и порядок создания определены единым европейским актом (1987г) и Маастрихтским договором (1992г).

Создали свой бюджет и начали унифицировать налоговую структуру (1973г. – налог с оборота был заменен на налог на добавленную стоимость во всех странах)

1979 г. – создание европейской валютной системы, региональная денежная единица – ECU.

Функционирует таможенный союз и единый внутренний рынок, обеспечивающий свободное движение лиц, услуг и капиталов.

Осуществляется совместная политика сближения эк-к и формирование экономического и валютного союза, включая введение единой валюты евро.

С 1995г. – Шенгенское соглашение, упраздняющее пограничный контроль на общих границах З-Е стран.

Проводит общую внешнюю политику и общую политику в области безопасности.

Роль правительства как исполнительной власти взяла на себя комиссия европейского сообщества, также существуют: Европейский парламент (представители национальных парламентов – не имеет законодательной функции дополнен советом министров), 1975г – Европейский Совет (совещание в верхах), Европейский суд следит за соблюдением принятых решений.

В 1965 в рамках ЕЭС разгоралась борьба по поводу функций его руководящих органов. 1966г. – «Люксембургский компромисс» — позиции КЕС (комиссия европейского сообщества) были ослаблены, права Европейского парламента не расширены.

1958г. – создание европейского инвестиционного банка – финансово-кредитная организация стран ЕЭС. Создан для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 1990-е годы ознаменовались увеличением активности банка в странах с которыми есть соглашение об ассоциации и сотрудничестве с ЕЭС (Развивающиеся страны Африки, Средиземноморья, Ц. и В. Европы, Тихоокеанского бассейна)

1991г. – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Цель: оказание кредитного содействия в переходе к рыночно ориентированной экономике в странах Ц. и В. Европы.

Лондонский клуб кредиторов, Парижский клуб кредиторов, ООН: МВФ, МБРР; ВТО; Организация экономического сотрудничества и развития; Совещание большой семерки.

Вывод: в последние 30 лет интеграция европейских стран приобрела особое значение. Небольшие по размеру европейские страны осознали, что экономической мощи США трудно противостоять в одиночку, поэтому в Европе ярко прослеживаются тенденции на объединение в экономическом, политическом плане.

Источник

Западноевропейская экономическая интеграция 1950 –1990-е гг

Начало интеграции связано с заключением шестью западноевропейскими гос-ми Римского договора 1957 г., длился до середины 70-х гг. ® возросла экономическая и политическая самостоятельность, а также сила сцепления и взаимозависимость стран – членов ЕС (страны с одинаковым экономическим развитием). Это позволило добиться им важных результатов по углублению интеграционного процесса.

1951 г. – Европейское объединение угля и стали.

1957 г. – Европейское экономическое сообщество («Общий рынок»)

1957 г. – европейское сообщество по атомной энергии

На основе этих европейских сообществ строится ЕС. Главные цели и порядок создания определены единым европейским актом (1987г) и Маастрихтским договором (1992г).

Создали свой бюджет и начали унифицировать налоговую структуру (1973г. – налог с оборота был заменен на налог на добавленную стоимость во всех странах)

1979 г. – создание европейской валютной системы, региональная денежная единица – ECU.

Функционирует таможенный союз и единый внутренний рынок, обеспечивающий свободное движение лиц, услуг и капиталов.

Осуществляется совместная политика сближения эк-к и формирование экономического и валютного союза, включая введение единой валюты евро.

С 1995г. – Шенгенское соглашение, упраздняющее пограничный контроль на общих границах З-Е стран.

Проводит общую внешнюю политику и общую политику в области безопасности.

Роль правительства как исполнительной власти взяла на себя комиссия европейского сообщества, также существуют: Европейский парламент (представители национальных парламентов – не имеет законодательной функции ® дополнен советом министров), 1975г – Европейский Совет (совещание в верхах), Европейский суд следит за соблюдением принятых решений.

В 1965 в рамках ЕЭС разгоралась борьба по поводу функций его руководящих органов. 1966г. – «Люксембургский компромисс» — позиции КЕС (комиссия европейского сообщества) были ослаблены, права Европейского парламента не расширены.

1958г. – создание европейского инвестиционного банка – финансово-кредитная организация стран ЕЭС. Создан для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 1990-е годы ознаменовались увеличением активности банка в странах с которыми есть соглашение об ассоциации и сотрудничестве с ЕЭС (Развивающиеся страны Африки, Средиземноморья, Ц. и В. Европы, Тихоокеанского бассейна)

1991г. – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Цель: оказание кредитного содействия в переходе к рыночно ориентированной экономике в странах Ц. и В. Европы.

Лондонский клуб кредиторов, Парижский клуб кредиторов, ООН: МВФ, МБРР; ВТО; Организация экономического сотрудничества и развития; Совещание большой семерки.

Вывод: в последние 30 лет интеграция европейских стран приобрела особое значение. Небольшие по размеру европейские страны осознали, что экономической мощи США трудно противостоять в одиночку, поэтому в Европе ярко прослеживаются тенденции на объединение в экономическом, политическом плане.

Источник

Процесс дезинтеграции экономики европейских стран 1950

История развития ЕС началась после второй мировой войны. Главной задачей стран Европы в тот период стало восстановление разрушенной экономики и консолидация усилий в направлении формирования системы безопасности на континенте, в противовес США. В 1946 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей исторической речи в Цюрихе акцентировал внимание на необходимости создания «своего рода Соединенных Штатов Европы» [1].

С окончанием холодной войны и распадом Советского Союза биполярная модель международных отношений перестала существовать, и именно ЕС представился шанс на получение статуса одного из центров мировой экономики и политики. Сейчас ЕС является одним из трех основных и самых развитых центров мира наряду с такими странами, как США и Япония, на него приходится почти четвертая часть объемов мировой торговли [2]. ЕС крупнейший импортер сельскохозяйственных продуктов и сырья, он поддерживает дипломатические отношения с более чем 130 странами мира и участвует в работе Организации Экономического Сотрудничества и Развития.

Однако, несмотря на такие весомые показатели, ЕС сегодня переживает не самые лучшие времена. Ряд проблем политического, экономического и идеологического характера ставят под сомнение развитие глобализационных процессов в еврозоне, к тому же при значительных различиях в интересах, страны-члены союза очень неохотно идут на компромиссы. В результате, находясь на орбите мировых дезинтеграционных процессов, которые в ЕС проявляются в росте масштабов центробежных тенденций, сегодня перед государствами-членами стоит необходимость принятия политических решений, без преувеличения, переломного характера для вывода союза из кризиса.

Успешный выход Евросоюза из кризиса с сохранением его целостности означает дальнейшее углубление политической и экономической интеграции. В то же время, сложность и неоднозначность проблем обуславливает высокую вероятность развития событий по другому сценарию. По мнению зарубежных исследователей, будущая Европа может стать еще в большей степени, нежели сегодня, разделенной не на Восток и Запад, а на концентрические круги. Это означает, что глубина интеграции различных стран в структуры Евросоюза в дальнейшем будет значительно варьироваться и зависеть от желания государств отказаться от своей национальной суверенности, а также от их способности соответствовать стандартам ЕС [3].

Следовательно, при таких обстоятельствах, исследование дезинтеграционных процессов в ЕС и будущего европейской интеграции вызывает значительный интерес не только в экспертном сообществе, но также среди широкого круга прочих заинтересованных слоев современного социума, что в целом предопределяет актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы исследования.

Как и многие другие проблемы функционирования еврозоны, различные особенности интеграции в ЕС исследовались, прежде всего, зарубежными учеными, среди которых можно выделить Ф. де ла Сера, А. Этциони, И. Олсена, А. Фабера, С. Бартолина, Г. Воруба, Д. Куртина, А. Колликера и др.

Кроме ученых, вопросами функционирования объединенной континентальной экономики и создания нового геополитического порядка на основе экономической взаимовыгоды и демократического сотрудничества на постоянной основе занимаются политические и государственные деятели европейских стран. Об этом свидетельствует разноаспектность подходов к практическому применению теоретических разработок по евроинтеграции, которая присутствует в выступлениях и позициях Ж. Ширака, Ж. Делора, Л. Тиндеманса, Л. Армада, Р. Дерендорфа, Е. Балладюра и др.

В то же время, при всеобщности целей существующих наработок, разные авторы, по-разному рассматривают интеграционные процессы в Европе. До сих пор остаются мало изученным тенденции, связанные с расширением интеграции на Западе Европы, которая провоцирует дезинтеграцию на Востоке. Современные ученые пытаются учесть основные недостатки ключевых моделей европейской интеграции и использовать наиболее жизнеспособные и проверенные практикой положения.

Все эти обстоятельства обусловливают необходимость проведения дальнейших углубленных исследований интеграционных и дезинтеграционных процессов на европейском пространстве.

С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в исследовании перспектив функционирования ЕС через призму развития интеграционных процессов, а также обозначении проблем и препятствий существования единой еврозоны.

На первом этапе исследования кратко охарактеризуем историю развития ЕС и сопутствующие данному процессу настроения и явления.

Всего несколько лет назад проект европейского объединения и создания единой валюты – евро – шел полным ходом. В своей книге «The European Dream», которая вышла в 2004 г. политолог Дж. Рифкин объяснял, почему Европа, а не США, стала в мире образцом для подражания [4]. То же делал и Марк Леонард, основатель и руководитель Европейского совета по внешним отношениям, выпустив свой труд в 2005 г. под названием «Why Europe Will Run the 21th Century» [5]. Оба автора, аргументируя свое утверждение, акцентировали внимание на том, проекту европейского объединения мир обязан не только длинным мирным периодом с XVI века, он сформировал также многонациональное поколение, которое благодаря беспрепятственному пересечению границ и общей валюте жило вместе в большей гармонии, чем любое поколение до того. В свою очередь Америка начинала свою историю с колонизации, уничтожения коренных народов и рабства. Кроме того, Европа никогда не была и не ставила своей целью в отличие от Америки, быть сверхдержавой, скорее на оборот, она представляет собой форум, в рамках которого согласовываются интересы большого количества самых разнообразных игроков, в числе которых государство – только лишь один из многих, и это позволяет ей стимулировать и регулировать потоки самых разнообразных интересов и видов деятельности. Америка же собирает, поглощает и объединяет интересы, заключенные в ее границах. Гарвардский политолог Джозеф Най признал, что политика расширения ЕС была успехом глобального экспорта, особенно в сравнении с катастрофой, которую претерпели усилия США в Ираке и Афганистане [6]. А политолог Ульрике Геро назвала Европу «настоящим современным миром» в отличие от США, потому как ее расширение происходило добровольно [7].

В 2004 и 2007 гг. завершилась крупнейшая за всю историю ЕС фаза его расширения, которая, однако, стала не только свидетельством успешности и эффективности европейской интеграционной модели, но и серьезным испытанием для союза, которое дало начало многим его проблемам. И сегодня уже на девятый год «кризиса еврозоны» от прошлой эйфории не осталось и следа и на повестке дня теперь стоят вопросы в целом перспектив движения Европейского Союза – в направлении интеграции или дезинтеграции.

Как свидетельствуют представленные выше данные, за несколько лет и позиции, и отношение к ЕС, как к региональному интеграционному объединению характеризуются крайне радикальной сменой оценок. В данном контексте представляется целесообразным рассмотрение будущего евроинтеграции осуществлять через призму концептуальных основ ЕС, а именно характеристик самого союза как «сильного» или «слабого» образования.

Под «сильным» федеральным союзом понимается политическое образование с центральным правительством, способным заставить участников выполнять принятые обязательства. В «слабом» союзе соотношение сил смещено в сторону его основателей, которые принимают ключевые решения и контролируют формальные и неформальные аспекты процесса интеграции [8]. Очевидно, что формально, на задекларированном уровне ЕС является «сильным» союзом, однако рычаги влияния у всех государств – разные. Формализованные институты, призванные способствовать достижению консенсуса при принятии решений в ЕС, не в состоянии выполнить возложенных на них полномочий: любая страна может применить право вето. К тому же, чем более тяжелыми являются вопросы, требующие решения в пользу углубления интеграции, тем сложнее достигается компромисс между странами.

Приведенные выше факты позволяют спрогнозировать такое развитие событий, согласно которому в краткосрочной перспективе страны смогут договариваться только по поводу узкого круга вопросов. Именно поэтому, на каждом новом этапе европейской интеграции ее дальнейший успех имеет довольно туманные перспективы.

На следующем этапе более подробно рассмотрим ключевые проблемы ЕС.

Безусловно, экономические проблемы являются одной из крупнейших угроз интеграционным процессам в ЕС, они же, в определенной степени, привели и к кризису еврозоны в целом. Экономический и валютный союз, введение евро, основание ЕЦБ стали элементами большого и амбициозного проекта, который оставался одновременно незавершенным, поскольку не был создан фискальный союз. Ключевое внимание государств-членов ЕС при введении единой валюты и формировании экономического союза было сфокусировано на показателях бюджетной дисциплины и контроле уровня инфляции [9].

Страны еврозоны были политически не готовы к внедрению наднациональных институтов экономического управления. Не было также предусмотрено ни одной значимой координации в сфере экономической политики, а вопрос о необходимости осуществления структурных реформ для дальнейшего сближения экономических моделей государств-членов встречал ощутимое сопротивление со стороны национальных правительств. Соответственно, Европейский Монетарный Союз сформировался как структура с мощным монетарным аспектом и слабой экономической конвергенцией.

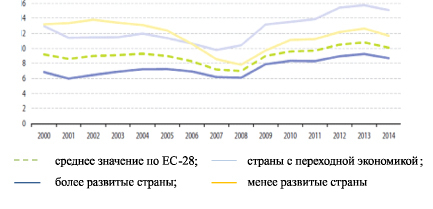

Отсутствие глубокой координации экономических политик и институциональная незавершенность общего экономического пространства заложила диспропорции в экономическом развитии государств еврозоны. В результате введения евро в еврозоне сосредоточились вместе экономики разного типа. Подавляющее большинство европейских стран оставалось в рамках традиционной социал-демократической экономической модели с высокими социальными расходами и негибким рынком труда, что приводило к высокой стоимости рабочей силы, увеличению безработицы (рисунок) и снижало конкурентоспособность их экономик в целом [10].

Темпы роста безработицы в странах ЕС, % (2000 = 100%) [12]

До расширения ЕС на восток, в еврозоне были только две бедные страны – Португалия и Греция, и такое количество союзу было под силу. Когда число стран с неблагополучными экономиками достигло дюжины, ситуация осложнилась. Так, на сегодняшний день государственный долг шести стран Евросоюза превышает 100% ВВП (см. таблицу).

Государственный долг стран ЕС в 2015 году [12]

Источник