Пулеметное вооружение у противников и союзников во время Второй мировой

После оккупации Чехословакии германскому Вермахту удалось существенно повысить насыщенность войск автоматическим оружием. Вермахту досталось 43876 различных пулеметов. Германская пехотная дивизия перед нападением на Польшу на 1000 человек имела приблизительно 7,8 станкового и 21 ручной пулемет. Перед началом войны с СССР – 7,6 и 31 соответственно. Восточный фронт в период с 22 июня 41 г. по 15 марта 42 года получил 27,1 тыс. пулеметов. Пехотный взвод имел 4 единых или ручных пулемета, пехотный батальон – 70 пистолетов-пулеметов, 36 ручных пулеметов, 15 минометов и 12 станковых пулеметов, моторизованный батальон – 57 ручных пулеметов и 12 станковых, а также 10 минометов. Германская армия пыталась сочетать в подразделениях огонь минометов и пулеметов (в Красной армии в первом периоде войны из рот изъяли легкие минометы и увеличили количество пулеметов).

Германская армия в качестве легкого оружия противовоздушной обороны с 1930 года предпочитала использовать 20-миллиметровые пушки.

Только в период с декабря 1941 по февраль 1942 года (поражение под Москвой) на Восточном фронте Вермахт потерял 11,1 тыс. пулеметов. Неудивительно, что с 42-го года в Германии также как и в СССР приняли решение «не обращать внимания на внешнее оформление готового изделия» для удешевления и ускорения производства с учетом гораздо меньшего, по сравнению с мирным временем, срока службы изделий. В оружейной промышленности расширялось применение технологий массового производства. При изготовлении слабонагруженных деталей использовались дешевые пластмассы и сплавы. Но несмотря на это потребности фронта покрыть не удавалось.

Выпуск пулеметов в Германии и СССР можно сравнить по первому полугодию 1943 года:

Январь – 37800 в СССР и 15600 в Германии;

Февраль – 38000 и 14700

Март – 38700 и 19600;

Апрель – 39700 и 16500;

Май – 39700 и 17800;

Июнь – 42100 и 21600.

Пришлось применять устаревшие образцы и трофейное оружие. Правда, устаревшие образцы старались передавать в резервные и тыловые части, а в последние месяцы войны – в фольксштурм. В пехоту в это же время шли переделанные авиационные пулеметы.

В 1942 году на вооружение приняли единый MG.42, который был признан лучшим пулеметом Второй мировой по, производственно-экономическим, служебно-эксплуатационным и боевым характеристикам. Выпуск пулеметов резко возрос, и в 43 году составил 224,8% от показателей 42 года. Большой вклад в такой резкий рост внесло использование ресурса оккупированных стран.

Если в пехотном батальоне в начале войны имелась пулеметная рота, то в соответствии с принципом децентрализации в 1943 году в пехотные роты были введены отделение тяжелого оружия с пулеметами. Также в германской армии стремились сократить численность личного состава, увеличив при этом силу автоматического огня. В последний период Второй мировой вермахт в отношении крупнокалиберных пулеметов оказался в положении, в котором РККА была в ее начале – катастрофическая нехватка зенитных средств в пехоте (при господстве в воздухе противника). Импровизации наподобие перевода крупнокалиберных авиационных пулеметов в пехоту задачу не решали.

«Программа вооружения пехоты» принятая в начале 44 года предполагала довести месячное производство пулеметов до 30 тыс. единиц. Даже несмотря на потери производственных мощностей, уровень производства стрелкового и артиллерийско вооружения все равно оставался высоким. В период с октября 44 года по февраль 45, время максимального производства, было выпущено 144621 пулемет (месячный выпуск доходил до 31 тыс.). Этому способствовали уменьшение металлоемкости продукции и имевшиеся запасы, однако во второй половине 44-го года выплавка стали упала на 40%, и этот взлет производства являлся последним. В это же время вермахт потерял 55,7% от выпуска (80521 пулемет), другим войскам передано 4,6% (6704).

Изменение личного состава пехотной дивизии и насыщенности ее автоматическим оружием в разные периоды войны:

личный состав: апрель 1941 года – 16859 чел., декабрь 1941 года – 14742 чел., декабрь 1944 года – 12801 чел.;

общее количество пистолетов-пулеметов и автоматов: апрель 1941 года – 767 (45,5 на 1000 чел.), декабрь 1941 года – 705 (47,8), декабрь 1944 года – 1595 (124,6);

общее количество ручных пулеметов в те же периоды: 495 (29,4), 454 (30,8), 614 (48);

общее количество станковых пулеметов в те же периоды: 118 (7), 112 (7,6), 102 (8).

Вермахт свои пулеметы оставлял и националистам для ведения «партизанской» войны. Органами НКВД только в мае 1944 года во время операции по выселению крымских татар изъяли 622 пулемета. На протяжении многих лет пулеметы оставленные немцами «воевали» в бандах националистов в Прибалтике и на Западной Украине. Впрочем, союзники в 45 году не спешили утилизировать данные пулеметы, собираясь их «вернуть» германским частям при необходимости «вместе противостоять Советам». Пулеметы Второй мировой, так или иначе, продолжили боевую службу после окончания войны.

Действующей армии Германии в разные периоды Второй мировой состояло следующее количество пулеметов: 01.09.1939 года – 126800, 01.04.1940 года – 147700, 01.06.1941 года – 203250, 01.02.1942 года – 208500, 01.10.1944 года – 211000, 01.01.1945 года – 231078.

Армии США также быстро увеличивала насыщенность пулеметами. Американцам к началу войны не удалось выработать современную систему вооружения сухопутных войск, и накопить его запасов. Если за время войны система пулеметного вооружения улучшилась незначительно, то с объемами производства ситуация кардинально изменилась. Американская оружейная промышленность была готова к оснащению формировавшейся массовой армии. Она не испытывала трудностей с мощностями, рабочей силой и сырьем, поэтому смогла быстро наверстать упущенное. Если пехотная дивизия США в августе 1942 года имела 280 пулеметов на 14253 человека, то через год данный показатель составлял уже 636 пулеметов (около 45 на 1000 чел.). На 1943 год пехотный батальон американской армии на 871 человека имел 33 ручных и 8 станковых пулеметов, батальон противовоздушной обороны пехотной дивизии – 36 крупнокалиберных пулемета. Правда, пехотная дивизия Великобритании на 18347 человек имела 1262 пулемета (69 на 1000 человек): Великобританией использовались возможности доминионы, метрополии, колоний, а также значительная помощь от Соединенных Штатов. Растущее военное производство Соединенных Штатов уже давало возможность обеспечивать вооружением, в числе которого и пулеметы, войска Франции, Китая и других.

Среднемесячное производство пулеметов в различных странах:

1940 год: США – 50, Великобритания – 2500, Германия – 4400;

1941 год: США – 1500, Великобритания – 3300, Германия – 7700;

1942 год: США – 22000, Великобритания – 5700, Германия – 7100;

1943 год: США – 24800, Великобритания – 6700, Германия – 14100;

1944 год: США – 21200, Великобритания – 4400, Германия – 24200.

Источник

Пулеметы СССР и Рейха: на чьей стороне превосходство

В комментариях к статье о советских и немецких пистолетах-пулеметах времен Великой Отечественной войны читатели написали о желательности аналогичной статьи про пулеметы. Выполняем просьбу.

Пулеметы в указанное время стали основной поражающей силой стрелкового оружия на средних и больших дальностях: у части стрелков самозарядные винтовки были постепенно заменены пистолетами-пулеметами взамен самозарядных винтовок. И если в июле 1941 года стрелковая рота имела по штату шесть ручных пулеметов, то через год — 12, а в июле 1943 — 18 ручных пулеметов и один станковый.

Начнём с советских моделей.

Первым был, естественно, станковый пулемет «Максим» образца 1910/30 года., модифицированный под более тяжелую пулю весом 11,8 г. По сравнению с моделью 1910-го года в его конструкцию было внесено около 200 изменений. Пулемет стал легче более чем на 5 кг, автоматически повысилась надежность. Также для новой модификации был разработан и новый колесный станок Соколова.

Патрон — 7.62 x 54 мм; питание — ленточное, 250 патронов; темп стрельбы — 500–600 выстрелов/мин.

Спецификой являлось использование матерчатой ленты и водяное охлаждение ствола. Пулемет весил сам по себе 20,3 кг (без воды); а вместе со станком – 64,3 кг.

Пулемет «Максим» был мощным и привычным оружием, но при этом имел слишком большой вес для маневренного боя, а водяное охлаждение могло вызывать трудности при перегреве: возиться с канистрами во время боя не всегда удобно. Кроме того, устройство «Максима» было достаточно сложным, что было важно в военное время.

Была и попытка сделать из станкового «Максима» ручной пулемет. В результате был создан пулемет МТ (Максима-Токарева) образца 1925 г. Получившееся оружие ручным можно назвать лишь условно, так как весил пулемет почти 13 кг. Распространения эта модель не получила.

Первым массовым ручным пулеметом стал ДП (Дегтярёва пехотный), принятый на вооружение РККА в 1927 г. и широко используемый вплоть до конца Великой Отечественной войны. Для своего времени это было хорошее оружие, трофейные экземпляры использовали и в вермахте («7,62mm leichte Maschinengewehr 120(r)»), а у финнов ДП вообще был самым распространенным пулеметом.

Патрон — 7.62 x 54 мм; питание — дисковый магазин на 47 патронов; темп стрельбы — 600 выстрелов/мин; вес со снаряженным магазином — 11,3 кг.

Спецификой его стали дисковые магазины. С одной стороны, они обеспечивали очень надежную подачу патронов, с другой – имели значительную массу и габариты, из-за чего были неудобны. Кроме того, они достаточно легко деформировались в боевых условиях и выходили из строя. Стандартно пулемет комплектовался тремя дисками.

В 1944 году ДП был модернизирован до ДПМ: появилась пистолетная рукоятка управления огнем, возвратная пружина была перенесена в заднюю часть ствольной коробки, сошки сделали более прочными. После войны, в 1946 году, на основе ДП был создан пулемет РП-46, который затем массово шел на экспорт.

Оружейник В.А. Дегтярев разрабатывал и станковый пулемет. В сентябре 1939 г. 7,62-мм станковый пулемет системы Дегтярева (ДС-39) был принят на вооружение, им планировали постепенно заменить «Максимы».

Патрон — 7.62 x 54 мм; питание — ленточное, 250 патронов; темп стрельбы — 600 или 1200 выстрелов/минуту, переключаемый; вес 14.3 кг + 28 кг станок со щитом.

К моменту вероломного нападения Германии на СССР на вооружении в РККА имелось порядка 10 тыс. пулеметов ДС-39. В условиях фронта быстро выяснились их конструктивные недостатки: слишком быстрый и энергичный откат затвора вызывал частые разрывы гильз при извлечении их из ствола, что приводило к инерционному демонтажу патрона с тяжелой пулей, которая выскакивала из дульца гильзы. Конечно, в мирных условиях эту проблему можно было бы решить, но времени на эксперименты не было, промышленность эвакуировалась, поэтому производство ДС-39 было прекращено.

Вопрос замены «Максимов» на более современную конструкцию оставался, и в октябре 1943 г. 7,62-мм станковые пулеметы системы Горюнова образца 1943 г. (СГ-43) начали поступать в войска. Интересно, что Дегтярев честно признал, что СГ-43 лучше и экономичнее его разработки – наглядная демонстрация отличия соревнования от конкуренции.

Станковый пулемёт Горюнова получился простым, надежным и достаточно легким, производство же было развернуто на нескольких предприятиях сразу, так что уже к концу 1944 года было произведено 74 тыс. штук.

Патрон — 7.62 x 54 мм; питание — ленточное, 200 или 250 патронов; темп стрельбы — 600-700 выстрелов/минуту; вес 13,5 кг (36,9 на колёсном станке или 27,7 кг. на треножном станке).

После Великой Отечественной войны пулемет подвергся модернизации и как СГМ производился до 1961 года, пока его не заменили на единый пулемет Калашникова в станковом варианте.

Пожалуй, вспомним ещё ручной пулемет Дегтярева (РПД), который был создан в 1944 году под новый промежуточный патрон 7,62х39 мм.

Патрон — 7,62х39 мм; питание — ленточное, 100 патронов; темп стрельбы — 650 выстрелов/минуту; вес — 7,4 кг.

Однако на вооружение он поступил уже после войны и также постепенно был заменен на ручной пулемет РПК в ходе унификации стрелкового оружия в Советской Армии.

Конечно, нельзя забывать и про крупнокалиберные пулемёты.

Так, конструктор Шпагин разработал модуль ленточного питания для ДК в 1938 году, и в 1939 на вооружение был принят 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина образца 1938 года (ДШК_, массовое производство которого было начато в 1940–41 годах (всего за войну было выпущено порядка 8 тыс. пулеметов ДШК).

Патрон — 12,7×109 мм; питание — ленточное, 50 патронов; темп стрельбы — 600 выстрелов/минуту; вес — 34 кг (на колесном станке 157 кг).

В конце войны был разработан крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВ-14,5) под патрон для противотанковых ружей, который позволял не только поддерживать пехоту, но и бороться с бронетранспортерами и низколетящими самолетами.

Патрон — 14,5×114 мм; питание — ленточное, 40 патронов; темп стрельбы — 550 выстрелов/минуту; вес на колесном станке — 181,5 кг (без — 52,3).

КПВ – один из самых мощных пулеметов, когда-либо стоявших на вооружении. Дульная энергия КПВ достигает 31 кДж, в то время как у 20-мм авиационной пушки ШВАК — около 28 кДж.

Перейдем к немецким пулеметам.

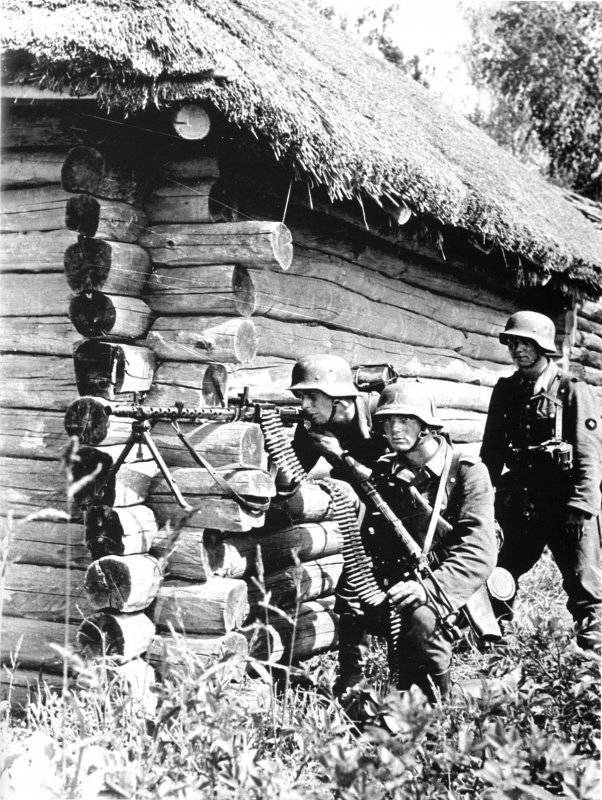

Пулемет MG-34 был принят на вооружение вермахта в 1934 году. Он являлся основным пулеметом вплоть до 1942 года как в вермахте, так и в танковых войсках.

Патрон — 7,92×57 мм Mauser; питание — ленточное, 50 или 250 патронов, магазин 75 патронов; темп стрельбы — 900 выстрелов/минуту; вес — 10.5 кг с сошкой, без патронов.

Особенностью конструкции является возможность переключать питание на подачу ленты как слева, так и справа, что очень удобно для использования в бронетехнике. По этой причине MG-34 в танковых войсках использовался и после появления MG-42.

Недостатком конструкции является трудоемкость и материалоемкость производства, а также чувствительность к загрязнению.

Неудачной конструкцией среди немецких пулеметов был HK MG-36. Сравнительно легкий (10 кг) и простой в изготовлении пулемет был недостаточно надежен, скорострельность составляла 500 выстрелов в минуту, а коробчатый магазин содержал всего 25 патронов. В результате им сначала вооружали подразделения Waffen SS, снабжавшиеся по остаточному принципу, затем он использовался как учебный, а в 1943 году и вовсе был снят с вооружения.

Шедевром же германского пулеметостроения является знаменитый MG-42, пришедший на замену MG-34 в 1942 году.

Патрон — 7,92×57 мм Mauser; питание — ленточное, 50 или 250 патронов; темп стрельбы — 800-900 выстрелов/минуту; вес — 11,6 кг (пулемет) + 20,5 кг (станок Lafette 42).

По сравнению с MG-34 конструкторы смогли уменьшить стоимость пулемета приблизительно на 30%, а металлоемкость — на 50%. Производство MG-42 продолжалось всю войну, всего было выпущено более 400 тыс. пулеметов.

Уникальная скорострельность пулемета делала его мощным средством подавления противника, однако, как следствие, MG-42 требовал частой замены стволов во время боя. При этом, с одной стороны, смена ствола производилась конструктивно за 6-10 секунд, с другой – была возможна лишь при наличии теплоизолирующих (асбестовых) рукавиц или каких-либо подручных средств. В случае интенсивной стрельбы смену ствола требовалось делать каждые 250 выстрелов: если имелась хорошо оборудованная огневая точка и запасной ствол, а лучше – два, все было замечательно, но если сменить ствол возможности не было, то эффективность пулемета резко падала, стрельбу можно было вести лишь короткими очередями и с учётом необходимости естественного охлаждения ствола.

MG-42 заслуженно считается лучшим в своем классе пулеметом Второй мировой войны.

Видео сравнения СГ-43 и MG-42 (на английском, но есть субтитры):

Также ограниченно применялся пулемет Mauser MG-81 образца 1939 г.

Патрон — 7,92×57 мм Mauser; питание — ленточное, 50 или 250 патронов; темп стрельбы — 1500-1600 выстрелов/минуту; вес — 8,0 кг.

Изначально MG-81 использовался в качестве бортового оборонительного вооружения бомбардировщиков Люфтваффе, на вооружение авиаполевых дивизий он стал поступать с 1944 г. Малая длина ствола обуславливала меньшую начальную скорость пули по сравнению со стандартными ручными пулеметами, но при этом MG-81 имел меньший вес.

А вот крупнокалиберными пулеметами немцы по какой-то причине заранее не озаботились. Лишь с 1944 г. в войска поступили пулеметы Rheinmetall-Borsig MG-131 образца 1938 г., которые также имеют авиационное происхождение: когда истребители переоборудовали на 30-мм авиапушки МК-103 и МК-108, крупнокалиберные пулеметы MG-131 передали сухопутным войскам (всего 8132 пулемета).

Патрон — 13×64 мм; питание — ленточное, 100 или 250 патронов; темп стрельбы — 900 выстрелов/минуту; вес — 16,6 кг.

Таким образом, можно сказать, что в целом по пулеметам с конструкторской точки зрения у Рейха и СССР имелся паритет. С одной стороны, MG-34 и MG-42 имели существенно более высокую скорострельность, что во многих случаях имело большое значение. С другой – они требовали частой смены стволов, в противном случае скорострельность оставалась теоретической.

В плане же маневренности выигрывал старенький «Дегтярев»: неудобные дисковые магазины тем не менее позволяли вести огонь пулеметчику в одиночку.

Жаль, что ДС-39 не удалось доработать и пришлось снимать с производства.

По крупнокалиберным же пулеметам СССР имел явное преимущество.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник