- Экспедиция В. Арсеньева по исследованию Уссурийского края 1907 года

- По Уссурийскому краю 1902 года.

- пост для тех, кто любит неторопливое и основательное изучение истории географических открытий государства Российского.

- Необходимое предисловие от OLD-VIXа

- Итак, слово Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву :

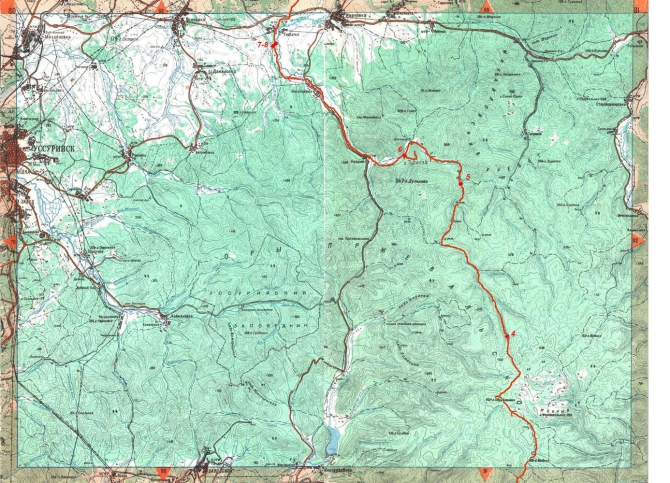

- Карта №1

- Карта №2

- Карта №3

- мнение old-vix /а/

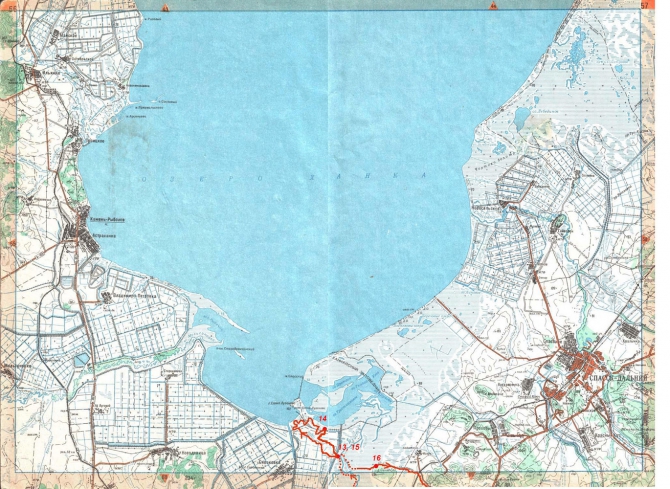

- Карта №4

- (смотри карты №4 и №3)

Экспедиция В. Арсеньева по исследованию Уссурийского края 1907 года

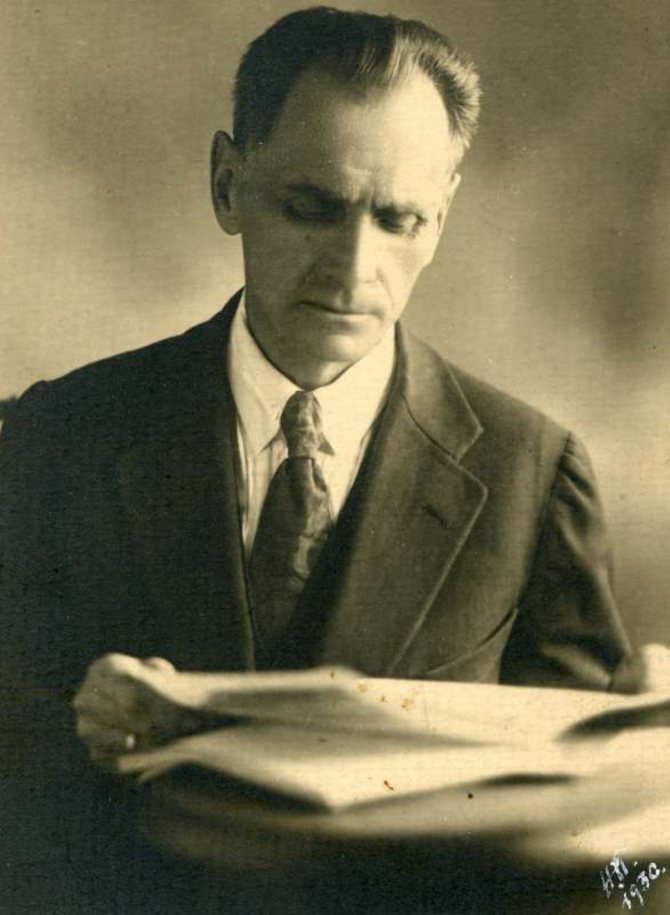

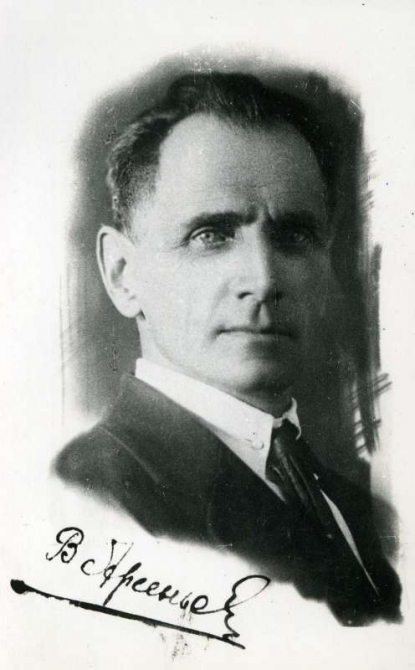

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) — русский путешественник, географ, этнограф, писатель, военный востоковед, исследователь Дальнего Востока

«Путешественник — это перелетная птица. Пернатые летят то к полярному кругу, то на юг. Так и всякий путешественник, ведущий страннический образ жизнь: то летит в страну, которую он облюбовал для своих исследований, то стремится к месту обработки своих ученых материалов… и так всю жизнь! — пока физические силы и здоровье позволяют ему это…»

(Из письма В. К. Арсеньева к П. К. Козлову

Бухта Терней, река Сан-Хобе. 23 октября 1911 г.)

Великий русский путешественник, писатель, географ, этнограф и военный востоковед Владимир Клавдиевич Арсеньев (10.09.1872 – 4.09.1930) для русского Дальнего Востока фигура основополагающая и «знаковая». Несмотря на то, что будущий исследователь никогда не учился в университете, закончив только Петербургское юнкерское пехотное училище, посредством самообразования ему удалось стать компетентным и разносторонним исследователем. Сфера научных интересов Арсеньева была разнообразна и обширна: он занимался географией и этнографией, музейным делом, статистикой, картографией, археологией, а также лингвистикой и орнитологией.

Важной в жизни Владимира Арсеньева стала его встреча с известным путешественником и поручиком Михаилом Грум-Гржимайло, который преподавал в юнкерском училище. Он смог заинтересовать Владимира географическими исследованиями, обратив его внимание на Дальний Восток – почти не исследованную в то время территорию. К тому моменту Арсеньев из непоседы превратился в дисциплинированного и прилежного юношу, который не терпел задержек и неоправданных опозданий. Правда, по ночам будущий путешественник любил читать научные книги из библиотеки училища, которые ему советовал Михаил Грум-Гржимайло. Именно наставник и учитель Арсеньева расширил спектр его интересов естественно-историческими трудами, открыл внутренний мир исследователя Н. М. Пржевальского.

Военную карьеру Владимир Арсеньев начал в звании рядового, а уже в январе 1896 года в звании подпоручика был переведен на новое место службы – польский город Ломжа, в саперный батальон, расположенный около Варшавы. Однако, вдохновившись успехами Грум-Гржимайло, Арсеньев начинает писать письма штабному начальству с ходатайством о переводе его на новое место службы «в одну из пехотных частей Квантунской области или Приамурского округа». После череды отказов, в мае 1900 года, поручик Арсеньев, наконец, был переведен в 1-й Владивостокский крепостной пехотный полк. С этого момента и до конца своей жизни Владимир Арсеньев занимался исследованием Дальнего Востока.

Проигранная в 1905 году русско-японская война доказала недопустимость недостаточных знаний о военно-географических особенностях Уссурийского края. Таким образом, в нашей стране начинается активная работа над укреплением обороны границ.

Необходимо было определить опасные места, пригодные для высадки с моря десанта, оценить масштаб деятельности японских шпионов, а также собрать статистические данные о местном коренном населении. Поэтому приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер приказал организовать экспедиции на практически неисследованный прежде хребет Сихотэ-Алинь. Начальником готовящихся мероприятий был назначен штабс-капитан 29-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Владимир Арсеньев, которого с этой целью перевели из Владивостока в Хабаровск, в штаб Приамурского военного округа.

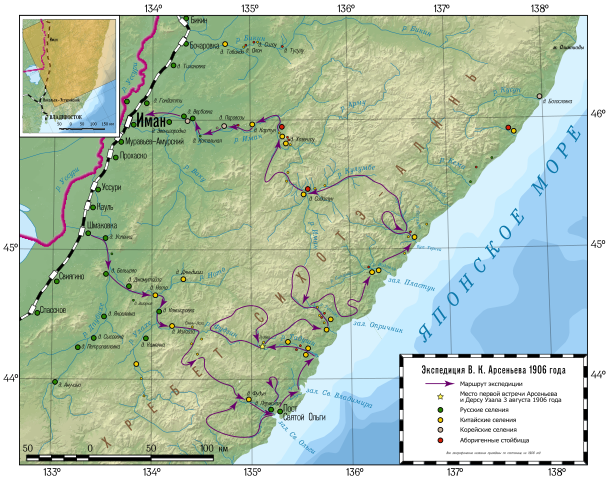

Карта маршрута экспедиции 1906 года. Фото: ru.wikipedia

Экспедиция 1906 года становится первой масштабной экспедицией исследователя Уссурийского края – Владимира Арсеньева, а также первой из его трех больших Сихотэ-Алиньских экспедиций (1906, 1907, 1908-1910 гг.). В это время ученый знакомится с нанайским охотником и следопытом Дерсу Узала, который стал проводником путешествия, а после и героем книг Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».

Результатом первой крупной экспедиции Арсеньева, в ходе которой Сихотэ-Алинь был пересечён восемь раз, стало большое количество собранных коллекций: птиц, насекомых, рыб, земноводных, а также растений, горных пород и этнографических экспонатов. Многие из них ученый впоследствии отправил в разные музеи страны. Кроме того, по всему маршруту велись метеонаблюдения, топографические съемки местности, составлялись карты и планы. Также Владимиру Арсеньеву удалось собрать множество этнографических сведений о коренных народах Уссурийского края.

Генерал-губернатор Павел Унтербергер, впечатленный результатами экспедиции 1906 года, представил штабс-капитана Арсеньева к награждению вне очереди орденом Святого Владимира IV степени. Некоторые сочли эту награду чрезмерной, поэтому для награждения была выбрана более низкая по старшинству награда, и высочайшим указом от 17 (30) марта 1907 года Арсеньева наградили орденом Святого Станислава II степени. Однако осенью того же года, во время нахождения Арсеньева в своей новой экспедиции, высочайшим приказом от 14 (27) октября 1907 года он был награждён орденом Святого Владимира IV степени.

В 1907 году был разработан и утвержден план новой экспедиции на хребет Сихотэ-Алинь. В этот раз Арсеньеву предстояло обследовать горную область хребта Сихотэ-Алинь между 45°-47° северной широты, бассейны рек, впадающих в том районе в море, верхнее течение рек, составляющих систему реки Иман, а также весь бассейн реки Бикин.

Дерсу Узала. Снимок В. К. Арсеньева 12 августа 1906 года. Фото: ru.wikipedia

Однако уже во Владивостоке Владимир Арсеньев сталкивается с непредвиденными проблемами, а экспедиция оказывается на грани срыва. Так как постоянного морского сообщения по побережью Японского моря еще не было, а специально зафрахтованный переселенческим управлением пароход «Эльдорадо» отплыл за два дня до прибытия Арсеньева с отрядом во Владивосток, группе пришлось снимать комнаты в гостинице, что повлекло за собой дополнительные расходы. Узнав от командира военного порта, что в район проведения экспедиции скоро отправятся миноносцы «Грозный» и «Бесшумный», Арсеньев договаривается о том, что корабли доставят отряд в бухту Джигит.

Наконец, 10 июля 1907 года экспедиция отправилась в путь, вверх по течению реки Иодзыхе. К 21 июля были обследованы русла рек Дангау, Синанча, Тасиндза и Дунгоу. В конце июля отряд решили покинуть несколько ключевых участников экспедиции – Н. Десулави и П. Бордаков. Однако в бухте Терней к группе присоединился командир отряда охотников за хунхузами, китаец Чжан-Бао, который обладал большим авторитетом среди китайского и туземного населения Уссурийского края, а также был хорошим знатоком местности.

5 (18 января) 1908 года эта масштабная экспедиция завершилась возвращением в Хабаровск. За время экспедиции был исследован север Уссурийского края от бухты Джигит до побережья Татарского пролива, верхние течения рек системы Имана, бассейн реки Бикин и морское побережье, а Сихотэ-Алинь был пройден четыре раза. Вместе с отрядом в Хабаровск приехал известный Дерсу Узала, которого Арсеньев с радостью принял в своем доме. Проживший всю жизнь в тайге, Узала не смог прижиться в городе и весной ушел в лес.

В конце марта 1908 года Владимир Арсеньев получил телеграмму от начальника станции Корфовская, в которой говорилось о том, что Дерсу был найден убитым неподалёку от станции.

Источник

По Уссурийскому краю 1902 года.

пост для тех, кто любит неторопливое и основательное изучение истории географических открытий государства Российского.

Необходимое предисловие от OLD-VIXа

Вспоминая своё юношеское путешествие по Сихотэ-Алиню, и заново перечитывая книгу В.К.Арсеньева «По Уссурийскому краю», столкнулся с фактом, что почти все географические наименования Приморского края, имеющие китайские образования (а их более 450), с декабря 1972 года заменены. И названия рек, хребтов, посёлков, указанные на страницах путевых заметок Владимира Клавдиевича, невозможно сличить с современными картами!

Это, откровенно признаюсь, меня расстроило.

Читать книги путешественников и не сличать их путь по карте, всё одно, что смотреть кино с закрытыми глазами!

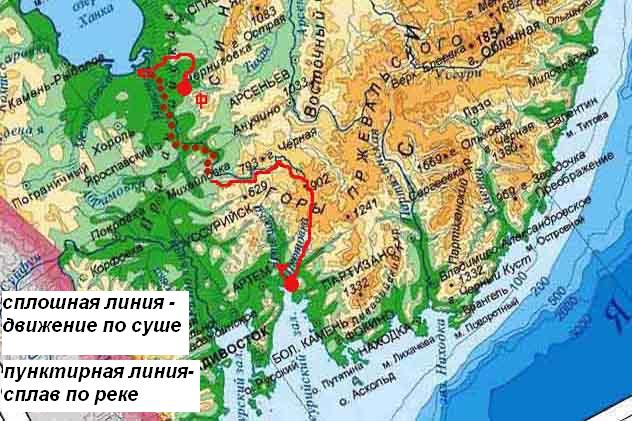

По этой причине, взяв современную двухкилометровку и, листая страницы «По Уссурийскому краю», начал самостоятельно прокладывать кроки уссурийского похода Арсеньева, используя для этого дневник продвижения группы, описание участков пути, мест переправ, ночлегов и происходящих событий.

Получилась искомая нитка маршрута первого путешествия Владимира Клавдиевича по Сихотэ-Алиню и Приханкайской низменности 1902 года.

Насладившись возможностью виртуального присутствия в описанных Владимиром Клавдиевичем приключениях, я подумал: «Может кто-то тоже пожелает глянуть на путь исследователей Приморья. или задумает сам пройти этой тропой. «

Так появилось решение не забрасывать сделанный труд на полку, а поделиться им с посетителями РИСКа.

Для этого поясняю следующее.

1. Географические наименования указаны по первому изданию 1921г книги «По Уссурийскому краю», а современные названия помещены рядом с ними, но в скобках.

2. Текстовые выдержки из книги и современные фотографии из Интернета совмещены с листами карт и местами описываемых событий.

3. Старые снимки помещены без хронологической последовательности, исключительно для передачи атмосферы и лица того времени.

4. Данный материал не заменяет литературный первоисточник, а является дополнением к нему.

Итак, слово Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву :

« В 1902 году во время одной из командировок с охотничьей командой я пробирался вверх по реке Цимухе (река Шкотовка), впадающей в Уссурийский залив около села Шкотова (посёлок Шкотово).

Мой отряд состоял из шести человек сибирских стрелков и четырех лошадей с вьюками. Цель моей командировки заключалась в обследовании Шкотовского района в военном отношении и в изучении перевалов в горном узле

Да-дянь-шань (горы Пржевальского).

. Затем я должен был осмотреть все тропы около озера Ханка.

Карта №1

. Село Шкотово (посёлок Шкотово) находится около устья реки Цимухе (реки Шкотовка), на правом берегу. Основание его относится к 1864 году.

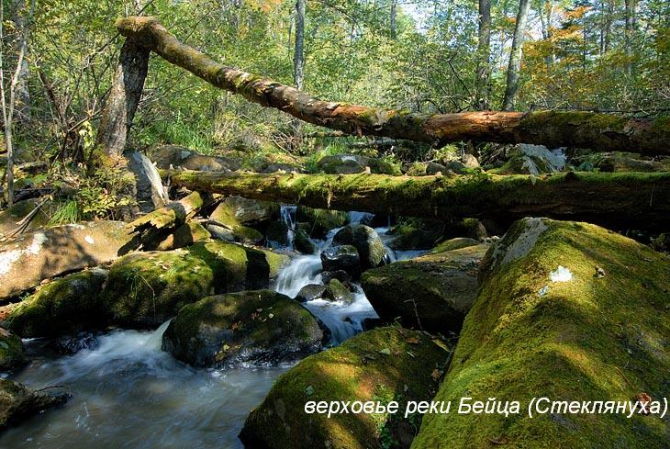

. Из Шкотова мы выступили рано, в тот же день дошли до Стеклянной пади и

свернули в нее. Река Бейца (река Стеклянуха) течет на запад-юго-запад почти по прямому направлению и только около устья поворачивает на запад.

. На третий день к вечеру мы подошли к хребту Да-дянь-шань (горы Пржевальского).

Карта №2

. Впереди, километрах в пяти, высилась какая-то куполообразная гора. Ее-то я и наметил пунктом, где следовало второй раз ориентироваться.

. В полдень мы сделали большой привал. По моим соображениям, теперь мы должны были находиться недалеко от куполообразной горы.

. После отдыха отряд наш снова тронулся в путь. На этот раз мы попали в

бурелом и потому подвигались очень медленно. Часам к четырем мы подошли к

какой-то вершине. Оставив людей и лошадей на месте, я сам пошел наверх,

чтобы еще раз осмотреться.

. То, что я увидел сверху, сразу рассеяло мои сомнения. Куполообразная

гора (гора Обрубленная, отметка по высоте 907м), где мы находились в эту минуту,

— был тот самый горный узел, который мы искали.

От него к западу тянулась высокая гряда, падавшая на север

крутыми обрывами. По ту сторону водораздела общее направление долин шло к

северо-западу Вероятно, это были истоки реки Лефу (реки Илистой).

. — Тебя как зовут? — спросил я незнакомца.

— Дерсу Узала, — отвечал он.

Меня заинтересовал этот человек.

. на самом берету реки среди небольшой полянки стояла зверовая фанза. Это

была небольшая постройка с глинобитными стенами, крытая корьем.

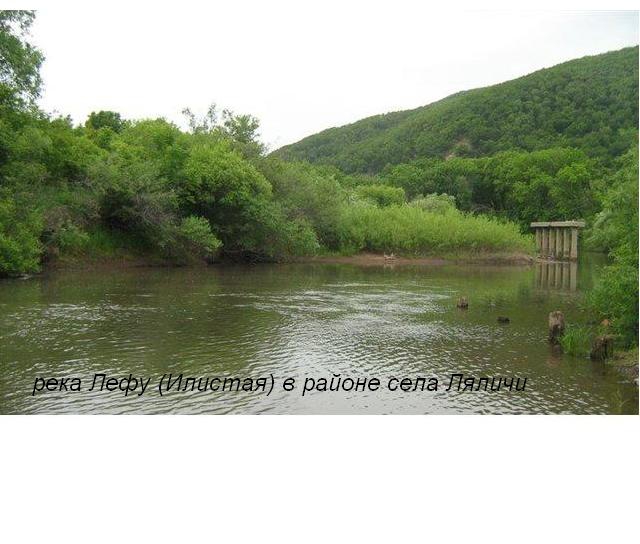

. От зверовой фанзы река Лефу (река Илистая) начала понемногу загибать к северу-востоку. Пройдя еще километров шесть, мы подошли к земледельческим фанзам, расположенным на правом берегу реки, у подножия высокой горы, китайцы называют Тудинза .

. Гора Тудинза представляет собой массив, круто падающий в долину реки Лефу

и изрезанный глубокими падями с северной стороны. Гора была крутая. Раза два мы садились и отдыхали, потом опять лезли

вверх. Здесь мы сели на камни и стали осматриваться.

На востоке высился высокий водораздел между бассейном Лефу (Илистая) и водами, текущими в Даубихе (Арсеньевке). Другой горный хребет тянулся с

востока на запад и служил границей между Лефу (Илистой) и рекой Майхе (рекой Муравьиной). На юго-востоке, там, где оба эти хребта сходились вместе,

высилась куполообразная гора Да-дянь-шань.(отметка по высоте 546м) .

. После горы Тудинзы долина реки Лефу (реки Илистой) сразу расширяется (от 1 до 3 километров). Отсюда начинались жилые места.

Часам к двум мы дошли до деревни Николаевки, в которой насчитывалось

тогда тридцать шесть дворов. Отдохнув немного, я. . пошел вперед. Мне хотелось поскорей дойти до ближайшей деревни Казакевичево (село Горбатка) и устроить своих спутников на ночь под крышу.

. С высоты террасы мне открывался чудный вид на долину реки Лефу (реки Илистой). Правый берег, где расположилась деревня Казакевичево (село Горбатка), был низменный. В этих местах Лефу (Илистая) принимает в себя

четыре притока: Малую Лефу (Малую Илистую) и Пичинзу (Горбатку) — с левой стороны и Ивановку и Лубянку — с правой. Между устьями двух последних,

на такой же древней речной террасе, расположилось большое село Ивановское.

. От. Казакевичево (Горбатка) по долине реки Лефу (реки Илистой) есть две дороги. Одна из них, кружная, идет на село Ивановское, другая, малохоженная и местами болотистая, идет по левому берегу реки. Мы выбрали последнюю.

Карта №3

. Наша тропа стала принимать влево, в горы и увела нас от реки километра на четыре. В этот день мы немного не дошли до деревни Ляличи и заночевали в шести километрах от нее.

. Вечером я сидел с Дерсу у костра и беседовал с ним о дальнейшем маршруте

по реке Лефу (реке Илистой). Гольд говорил, что далее пойдут обширные болота и бездорожье, и советовал плыть на лодке, а лошадей и часть команды оставить в Ляличах. Совет его был вполне благоразумный. Я последовал ему и только изменил местопребывание команды.

. После завтрака я отправил команду (из 4-х человек) с лошадьми в

Черниговку, затем мы спустили лодку в воду и тронулись в путь.

. Около железнодорожного моста горы кончились. Я вышел из лодки и поднялся

на ближайшую сопку, чтобы в последний раз осмотреться во все стороны.

. В нижнем течении Лефу (Илистой) принимает в себя с правой стороны два небольших притока: Монастырку и Черниговку.

Километров на восемь ниже Монастырки горы подходят к Лефу (Илистой)и оканчиваются здесь безымянной сопкой в 290 метров высоты (гора Богдановка высота 257м). У подножия ее расположилась деревня Халкидон.

. К вечеру мы немного не дошли до реки Черниговки и стали биваком на узком

перешейке между ней и небольшой протокой.

. До восхода солнца мы успели отплыть от бивака километров восемь. Здесь долина реки Лефу (реки Илистой) становится шириной более 40 километров.

километров.

. Во вторую половину дня мы прошли еще километров двенадцать и стали

биваком на одном из многочисленных островов.

мнение old-vix /а/

>По-видимому, русло реки за сто лет сильно изменилось и место стоянки этого бивака определено по расстоянию пройденного участка пути от предыдущий стоянки, кроме того ниже по тексту упоминается, что «. Одинокая сопка вдали, против которой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. » Такой сопкой могла быть только гора Синий Гай с отметкой по высоте 134м

Карта №4

. До озера Ханка оставалось немного. Я знал, что река здесь отклоняется к

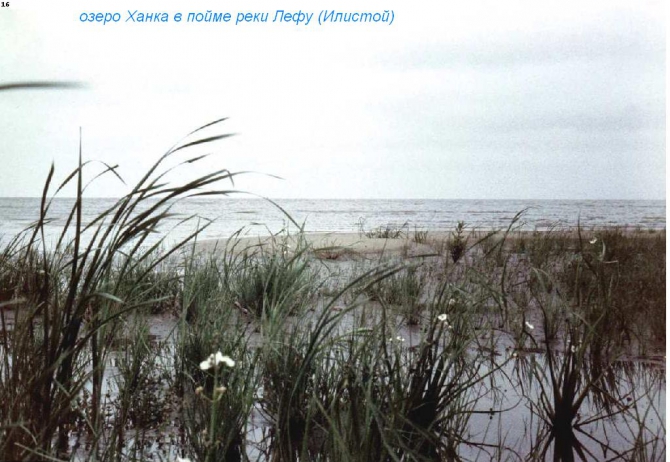

северо-востоку и впадает в восточный угол залива Лебяжьего (озера Тросникового) . Этот залив длиной от 6 до 8 и шириной около одного километра. Он очень мелководен и соединяется с озером (Ханка) узкой протокой. Таким образом, для того чтобы достигнуть озера на лодке, нужно было пройти еще километров пятнадцать, а напрямик целиной — не более двух с половиной или трех.(как оказалось — 6 км) Было решено, что завтра мы вместе с Дерсу пойдем пешком и к сумеркам вернемся назад.

. Наконец мы увидели озеро Ханка.

. Озеро было пустынным. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки.

. пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно разъяренный зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену.

. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьезный оборот.

. Тут я только понял весь ужас нашего положения. Ночью во время пурги нам

приходилось оставаться среди болот без огня и теплой одежды. Единственная

моя надежда была на Дерсу. В нем одном я видел свое спасение.

— Слушай, капитан! — сказал он. — Хорошо слушай! Надо наша скоро работай.

Хорошо работай нету — наша пропал. Надо скоро резать траву.

. На другой день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замерзла, по реке

шла шуга. Переправа через протоки Лефу (Илистую) отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя километра два нашей протокой, мы свернули в соседнюю — узкую и извилистую. Там, где она соединялась с главным руслом, высилась отдельная коническая сопка (гора Синий Гай), покрытая порослью дубняка. Здесь мы и заночевали.

(смотри карты №4 и №3)

. Утром мы распрощались с Лефу и в тот же день после полудня пришли в

деревню Дмитровку (село Дмитриевка), расположенную по ту сторону Уссурийской железной дороги.

. В сумерки мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот

же день я выехал во Владивосток, к месту своей постоянной службы.»

Источник