Хождение Трифона Коробейникова в Царьград

Хождение Трифона Коробейникова в Царьград

О пути к Царю граду от Москвы и до Иерусалима

Пошел с Москвы Трифон Коробийников генваря 19 день, в пятницу, и пришел в Смоленск генваря 25 день, и четверг, а из Смоленска пошел в Литовскую землю февраля в 3 день. А до рубежа Литовскаго и до Рускаго от Смоленска до реки Иваты 70 верст, а от реки Иваты до Орши 50 верст.

Городок Орша каменной, стоит на реке Непре с Литовскую сторону, а верхь на стене на башне древяной, а и городе церков Воскресение Христово, да в посаде с Литовские стороны 3 церкви: церков во имя Всемилостиваго Спаса, церков Пречистые Богородицы, церков Николы Чудотворца, словет Проща; а Смоленские стороны на посаде у реки у Непра на берегу церков пророка Илии, да за посадом церков святые мученицы Пятницы.

О походе к Борисову городку из Орши

От Орши поехали февраля в 8 день и едучи от Орши 5 верст есть село Варач, а в нем церков во имя Всемилостиваго Спаса, а под селом река Одрев, с реку с Язу; а от Барача до села Лесунова 20 верст, а от Лесунова до села Озерцова 23 версты, а от Озерца до села Точилова, до места, но руски до пасаду, до Гостинеч 10 верст. До Бобра 20 верст, а в нем торжек, а от Бобра до посадцу до Крупки 10 верст, а в нем торжек; а от Крупки до посадцу до Начи 3 версты, а в ней торжек, да в нем же церков Живоначалныя Троица. А от Начи до Борисова городка 40 верст, а ехать все лесом, нет ни сел, ни деревен.

О городке Борисове

Городок Борисов древян невелик, поменши Дорогобужа; под ним река Березина, с реку со Одрев, да около пруд; а от городка едучи к Мечиску мост древяной через реку и черес пруд, в длину его сажен з двести; а от городка от Борисова до села до Плисы 30 верст, все лесом; а от Плисы до посадцу до Смолевич 5 верст, а в нем торжек да двор панской, да в нем же церков Николы Чюдотворца. А от Смолевич до королева города Менска 35 верст.

О королевском городке Метке

Городок Менск древяной худ, в ыном месте развалился, величиною с Вязму, а под ним река Сыслан поменши реки Березыни, да пруды. А от Менска до села Патован 20 верст, а от Патовин до села Патреши 30 верст, а от Патреши до села Паукова 20 верст, а все ехат болотом, а от Паукова до городка Слутцка 15 верст.

О городе Слутцке Литовском

Городок Слутьцк невелик, поменши Коломны, древяной, а около городка острог на городовое дело, а в остроге торги да двор церков каменная да полаты каменные, да на посаде ратуша велика каменная, а порусски полата, а под нею подклет и погребы, а над погребы с надворья лавки, а над лавками сверху светлицы, а Живет в той палате коньстянтиновской жилец, их судья, а политовски ивоит, а посаду в Констянтинове с Ростов, а река под ним Случь. А от Костянтинова городка до села Климашлин 20 ст, а от Климашлин до города Пласкирева 5 верст.

О Дунае реке и о походе в Турские улусы

Есть река Дунай, велми широка, в ыных местех и глубока добре, и островиста, а в ыных местех мелка песчана, а песок в ней велми бел, а в ыных местех ил, и вода в ней светла; поперег ея верст с 8, а в ыных местех и шире, и уже; а идет она из Сербские земли скоз Шпанскую землю и Турскую. А у Турского царя и у Шпанского короля, и у Цысарского, и у Волошеского Дунай река рубеж. А от реки от Дуная до речки до Чемши 3 версты; а от Чемши до Добричаполя до пасадцу до Бабая 3 версты, а от Бабая до посадцу Корауса 17 верст, а около того посадцу живут дебричинские татарове. А от Карауса до посаду, словет Ячиуглы, 13 верст, а от Ячнуглы до посадцу до Правоты 22 версты.

О посаде о Правоте и о проливе морской

Правота есть, сказывают тутошние люди, что был городок на высокой горе; коли была под горою пролива морская, и тогда был посад на горе же; а пролива морская вышла в море, и на проливном месте стал посад, промеж дву гор каменных высоких; а горы высоки, что утесы, а в длину тех гор версты с четыре и болшн; и тутошние люди сказывают, что та пролива вышла в море в Чермное. А на горе еще старого города две башни каменные, стоят с краю; а к тому городу в старину было пристанище карабельное, коли была пролива морская. А от Правоты до волгарского села Ченги 15 верст, а под селом река Камчин величиною с Яузу; а стоит то село пониже гор каменных в долу, а против того села за рекою стоят горы высоки, а имя им Болханы. А от Ченги до Болгарского села до Кары 20 верст, а в Каре едучи от Ченги два пути: един ехати горою 50 верст и приехати на ту ж реку Камчин, да рекою ехати верст с 6, переехати ея в 24х местах; а в другой путь рекою, а переехать и ея в 33х местех. А промеж горами, куда река течет с версту, а на горах велик лес растет. А от Кары до посаду до Идоса 6 верст, все лесом, подле реки и по полю; а от Едерина до торшку до Хапета 20 верст.

О Турской мечети и о дервышех, что у них в наших место чернцов

Апъст есть посад, а в нем зделана турская мечеть, а словет у них Чюкмасы, а около мечети, что монастырь, ограда каменная, а в ызб место у них палаты каменныя, и поварни в стене поделаны, а живут в тех палатах турки едервыши, в чернцов место, усы и брады и брови бреют, а на грудех и на руках режут, а на теле своем местех в 10 зелием мажут; а как заживет, ино все знатно; а ходят иные в платье, носят кафтаны обинные и чюги и колпаки и тафьи, а иные ходят в однех портках, да овчину целую на собя положит на крыло; а ясти им дают по дважды днем. Да тут же зделаны палаты — каменные великие для праеждих людей, а станет в одной полате человек с пятьдесят и с конми, и тем приезжим людем дают ясти по дважды днем: с утра четырем человеком по блюде поставят патоки да по хлебу человеку, а о вечерни каши хлебать, да т каше на человека по кости мяса, да блюда каши крутые пшена сорочинского с коровьим маслом, а лошадем по мере ячмени, а словут у них те места полаты Имарет; да в ыных во многих местех таковые места поделаны, а те места устраивает Турской царь, и паши проезжих людей кормят до трех дней и лошадем дают ячмень, а хто проезжей учнет стояти болши трех дней, и тому не станут давати ничево. А от Хапста до городка до Селевреи 56 верст.

О Турском городе Селевреи

Городок Селевреи велми красен, стоит у моря на берегу, а под ним посад невелик. А от Селевреи до посаду до Овичеймечеи 15 верст, а под посадом пролива морская, а через проливу едучи с поля с посаду мост каменной на сводех каменных, в длину с полверсты. А от Овичек мечей до посаду до Чекмечей 70 верст; а под посадом пролива ж морская, а через проливу с поля мост каменной ж на сводех каменных, в длину того с версту. А от того посаду до Царя града 8 верст. А от Смоленска до реки до Дуная 1030 верст, а от Дуная до Царя града 364 верста, и всего от Смоленска до Царя града 1394 версты.

Повесть о Царе граде не о всем

Царь град каменной велик на три углы, стоит меж дву[мор]’ Чермнаго и Белаго, кабы на стрелице; а около града 27 верст, на дву стенах у него от моря седмеры враты, а на третьей стене от поля четверга враты; пристанище карабелное против болших врат з Белаго моря. И врата поит прямо улицею до торговища на площадь, а на площади стоит столп из червлена багров, велик и высок, а под ним много чюдесных мощей, и вернии людие сказывают, что тот столп поставил царь Константинь Флавиян и святых многие мощи под тот столп положил, да под ним же 12 укрух Христовых, да Ноева секира, чем делал ковчег, да на той же столпе стоял ангел божий и держал в руце своей скипетр, хранил им Царь град. И божиим повелением за грех рода человеча приидоша турки под град и по повелению божию тот образ архангелов мощию от столпа подняся на небо, видом бысть всему народу, турки же, видьвше отступление божие, взяша град, и ныне в нем царствуют. А против того столпа храм велик во имя Софеи Премудрости божия, а служит у него Цареградъцкий патриарх; звону нет, потому что отнял Турской царь; а за храм и за службу патриарх дает великий откуп з году на год золотыми: а в ыных монастырех старцы також откупают божественное пение. И того Царя града стены стоят — едина от востоку, вторая от полудне, третьяя от западу. В восточном углу стоит монастырь Студийский от Белаго моря, а в другом угле, от Чермнаго моря, монастырь святаго Георгия, словет Маидал, против корабелнаго пристанища.

О разрушении храма святаго Георгия

Софеи Премудрости Божий патриаршеской протодьякон повода нам о чюдеса святаго Георгия, како безбожный царь Салтан по дьяволю учению хотя разорити святаго Георгия; и восхоте сотворити на том месте полату светлу, в ню восхоте бъ ходити и смотрити на море, на корабли и на торг карабелшиков, и повеле храм ломати — и абие возлезъше два турчанина да янчанин на верх к маковицам, хотя ю рушити, и абие потягнув дух южный и схвати их вихром сверху храма, и понесе их за град, в видении всем верным, и ринуша их на землю, — два же ту скончашася, а третей оживе и прииде к царю и поведа ему о себе и о них бывшее. Царь же возмутися зело и нача умышляти: «Утро пошлю войско свое все, да разбиют храм». В ту же нощ ляже царь на одре своем, и хотя усыпати, явися ему юноша, приличен воин во оружии, держа в руце своей мечь, хотяше царя усекнути и глагола царю: «Почто хощеши разорити мой дом, аще то сотворишь, на фторую нощ прииду и погублю тя». Царь же вскочи от одра своего и, пад на колену свою, прослезися: «Господине человече, како зовется имя твое?» Рече же царю святый: «Раб есми Христов, святый Георьгий!» Царь же, плачася и глаголя: «Господине Георгии! Не забуду имени твоего во веки и не двигну твоего святилища, но от своего дому воздам часть сокровища своего на украшение дому твоего! Не порини меня на землю мертва, не усеки мя, молю ти ся от среды сердца моего!» Святый же Георгий глаголя: «Востани, царю, на одр свой», — и не видим бысть. На утрии же царь повеле быти патриарху и со всем его крилосом. И прииде патриарх ко царю, царь же рече ему: «Старче, повеждь ми, в сию нощь прииде ко мне Георьгий и хотя меня усекнути мечем, и что ми воздатидар храму его?» Патриарх же рече ему: «Царю, украси храм его златом и не отъимай злата у храма его, и повеле во храме его пети Божественное пение!» Царь повеле сотворити тако: обить верх златом и к чюдному образу его приложите гривну злату и з драгим камением и з жемчюгом, и испроси от крилоса его дву иереев, да не останет Божественнаго пения. И нача иереем давати свой корм по десяти денег на день, да по две чюги на год, по червьчатой да по белой чюге, по камчатой: повеле им пети и служити.

Источник

Грибов Ю. А. Образ Святой Земли в лицевом рукописном «Хождении Трифона Коробейникова»

Файл в формате pdf взят на сайте http://www.btrudy.ru/archive/archive.html

Правообладателем разрешена публикация только на нашем сайте.

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Государственный Исторический музей

ОБРАЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

В ЛИЦЕВОМ РУКОПИСНОМ

«ХОЖДЕНИИ ТРИФОНА КОРОБЕЙНИКОВА»

Образ Святой Земли и града Иерусалима как ее символического центра, постоянно живущий в православном сознании, занимает важнейшее место в восточнохристианской художественной культуре, частью которой является искусство книжной миниатюры, дающее немало примеров изображения великих святынь христианского мира, связанных с новозаветной и ветхозаветной историей 1 .

Особый интерес вызывает практика иллюстрирования описаний Святой Земли в памятниках древнерусской литературы, относящихся к жанру «хождений». Наиболее известны два лицевых «хождения», одно — архимандрита Грефенья (или Агрефенья) из Рогожского сборника Российской государственной библиотеки (РГБ) 40-х — 50-х годов XV века 2 , другое — игумена Даниила из Хлудовского сборника Государственного исторического музея (ГИМ) первой половины XVII века 3 . В настоящей работе мы рассмотрим лицевую рукопись, которая хронологически относится к Новому времени, но при этом характеризуется стремлением ее создателей следовать древнерусской художественной традиции. Речь идет о не привлекавшем ранее внимания исследователей иллюстрированном «Хождении Трифона Коробейникова», с описанием путешествия русских людей по Святой Земле в XVI веке, в период царствования Ивана Грозного 4 . Этот список «Хождения» входит в сборник 1843-1846 годов, хранящийся в Музейском собрании ГИМ (Муз. № 152. JI . 3-72 об.; далее — Музейский сборник). Помимо «Хождения Трифона Коробейникова» в сборник включены: «Сказание о церкви святой Софии в Царь-граде», «Сказание о Иуде-предателе» и «Прение живота со смертью».

В собрании ГИМ нам удалось выявить еще около трех десятков лицевых рукописей, происходящих из того же книгописного центра XIX века, что и Музейский сборник. Эти книги включают в себя слова и поучения отцов Церкви, статьи из «Пролога» и «Великого Зерцала», патериковые повести, жития святых, а также «Святцы», «Библию вкратце», «Страсти Христовы», «Описание Иерусалима» и целый ряд других произведений.

Совокупность кодикологических и палеографических данных, состав и стилистика книжных миниатюр, а также диалектные особенности (мена в языке писцов букв «ч» и «ц») показывают, что все эти рукописи создавались в крестьянской среде, на территории, лежащей к северу от Тотьмы, между средним течением рек Кокшеньга и Кулой — правых притоков Ваги.

Составители Музейского сборника использовали в работе текст одного из многочисленных изданий «Хождения Трифона Коробейникова», выходивших в конце XVIII — первой половине XIX веков 5 . По сравнению с изданиями в лицевом списке

«Хождения Трифона Коробейникова» встречаются перестановки некоторых разделов, опущена заключительная часть текста, повествующая о паломничестве по Синаю. В таком варианте произведение озаглавлено: «Описание святаго града Иеросалима и всея Палестинския земли святых мест верными самовидцы, московскими купцы Трифоном Карабельниковым с товарищи».

В Музейском сборнике «Хождение» иллюстрируют тринадцать миниатюр. Их художественное значение невелико. Они представляют собой ремесленные, ярко раскрашенные рисунки пером, в колорите которых доминируют желтая, оранжевая и светло-зеленая краски. Основной объем работы по иллюстрированию выполнен одним художником, возможно, являющимся и писцом книги. Однако многие рисунки несут следы дополнений и исправлений, внесенных не коричневыми чернилами, как у первого мастера, а черными. Теми же черными чернилами сделаны датирующие Музейский сборник записи 6 , а также подписи ко многим миниатюрам. Этот писец, он же своего рода художник-редактор, скорее всего, руководил работой над книгой. Его почерк встречается и в других лицевых рукописях XIX века из собрания ГИМ, входящих в указанный выше комплекс памятников одного их книгописных центров Русского Севера.

Удалось установить, что художники Музейского сборника использовали в качестве иконографического источника иллюстрации к цельногравированному «Описанию Иерусалима» Симона Симоновича и Христофора Жефаровича, впервые изданному в Вене в 1748 году для сербов, проживавших в землях австрийской короны. Исследователи этой гравированной книги убедительно показали, что сочинение Симона Симоновича было «самым популярным изданием о «Святом граде Иерусалиме» в русском народе на протяжении почти ста лет, а иллюстрации Христофора Жефаровича послужили не только образцами для многих листовых лубочных изданий о Святой Земле, но и для иконописи» 7 . Начиная с 1770-х годов и до середины XIX века в России делались многочисленные перегравировки с венского издания, имевшие формат в пол-листа и особенно часто в 4-ю долю листа 8 . Как раз одно из таких русских изданий в 4-ю долю листа и находилось в распоряжении мастеров-книжников, живших в 40-х годах XIX века на Вологодчине 9 .

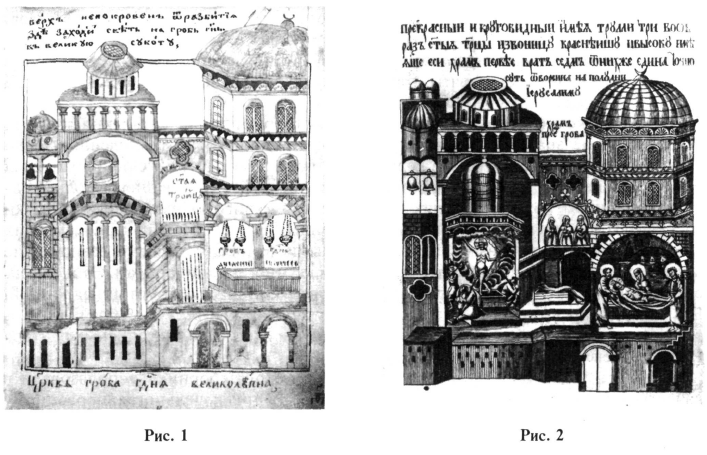

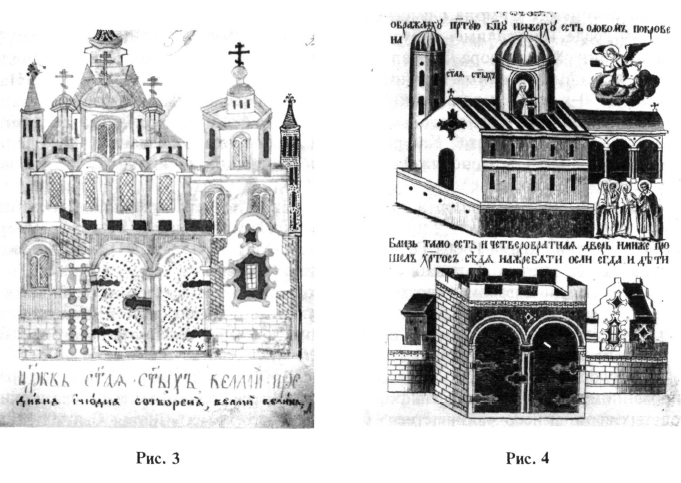

Сопоставление миниатюр и гравюр показывает то, как художники рукописи воспользовались имеющимся у них иконографическим материалом. Так, например, при изображении храма Гроба Господня (Рис. 1. Муз. № 152. Л. 11) миниатюрист сохранил в значительной степени близость к гравированному образцу (Рис. 2. Гравиров. изд. Л. 9), в котором, в свою очередь, переданы реальные формы главной христианской святыни. Однако художник рукописи не стал включать в композицию сюжетные сцены с новозаветными персонажами, придерживаясь затем этого правила почти во всех иллюстрациях.

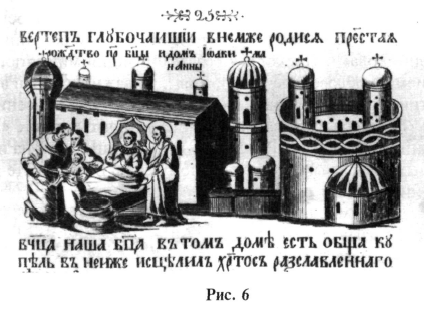

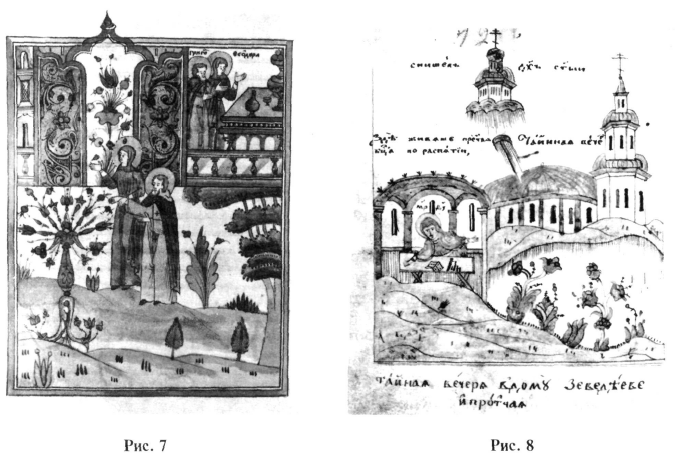

Следующая миниатюра «Хождения» (Рис. 3. Муз. № 152. Л. 32) близка к гравированному листу (Рис. 4. Гравиров. изд. Л. 23) с изображениями иерусалимских Золотых ворот и несохранившегося Иерусалимского храма «Святая Святых», при котором жила до обручения Пресвятая Дева Мария. Однако если на гравюре изображение храма и ворот разделены двумя строками текста, то в рукописи они слиты. Архитектура храма на миниатюре усложняется — теперь у него не одна глава, а четыре: три главы изображены на фоне огромного шатра, а четвертая венчает пристройку справа. Благодаря этому заполняется пространство, занимаемое на гравюре фигурой ангела, и сохраняется композиционное равновесие. Храмовый ком-

137

плекс фланкируется островерхими башенками-колокольнями. Все изображение складывается в грандиозный архитектурный ансамбль, более всего соответствующий словам текста «Хождения» и подписи: «Церковь «Святая Святых велми

предивна и чюдна сотворена, велми велика».

На иллю страции в рукописи храм слева разросся в ширину, оказавшись при этом как бы на втором плане, за низкой оградой. У соседнего храма, занявшего центр композиции, сохранились только две крохотные главки. Это здание выглядит на миниатюре как надвратная церковь, поскольку проем в его стене превращен в открытые врата, за которыми виднеется фантастическое древо с огромными тюльпанообразными цветами. Внизу, слева, нарисована пещера Рождества Богородицы с двумя оконцами, упомянутыми в «Хождении».

На первый взгляд миниатюрист не выходит здесь за рамки нарративно-иллюстративного подхода. Однако благодаря использованию мастером некоторых традиционных для христианского искусства иконографических формул, композиция складывается в «символически емкий образ» 10 , смысл которого был хорошо понятен как создателям, так и читателям рукописной книги. Сочетание мотива врат, сада и многоглавия храмов должно было вызывать у православного человека мысль о Горнем Иерусалиме, поскольку отверстые врата и цветущее древо традиционно обозначали врата райского сада. В качестве наиболее близкого соответствия ука-

жем, например, изображение рая из списка Жития Василия Нового (Рис. 7. Барс. № 710. Л. 30, об.), созданного в 1734 году, как удалось установить, примерно в том же районе Русского Севера, что и Музейский сборник с «Хождением Трифона Коробейникова»».

Поскольку вся композиция миниатюры XIX века служит напоминанием об образе Пречистой Девы, то важно иметь в виду, что с ним слились такие поэтические метафоры-символы, как «Дверь спасения», «Врата Слова», «Умный рай» 12 . Обращает на себя внимание и то, что в тексте «Хождения» не упоминается о лестнице в «пещере» Рождества Богородицы, хотя на иллюстрации она присутствует, выходя к храму и ограж денному саду. В контексте данной композиции рисунок лестницы также приобретает символический смысл, вызывая в памяти еще одно метафорическое определение Богордицы -«Лествица духовная» 13 .

Очень интересна миниатюра с изображением святых мест горы Сион (Рис. 8. Муз. № 152. Л. 38, об.). Аналогичная иллюстрация есть и в гравированном Описании Иерусалима, где в нее включены сцены Тайной Вечери и Сошествия Святого Духа (Рис. 9. Гравиров. изд. Л.

30). Миниатюрист переосмыслил иконографическую схему образца. В нижней части миниатюры он нарисовал саму гору Сион с пещерой, в которой, согласно «Хождению», «царь Давид Псалтырь сложил», а на склонах горы, слева изобразил дом Иоанна Богослова и Богородицу, жившую там после распятия Иисуса. У этого дома такая же зонтичная крыша, как и у палаты на гравюре, в сцене Сошествия Святого Духа на апостолов и Богородицу. Справа на миниатюре нарисована Сионская горница — место Тайной вечери, и церковь, композиционно соответствующие двум зданиям на гравюре. Существенной особенностью рассматриваемой иллюстрации из «Хождения Трифона Коробейникова» является неординарная иконографическая трактовка сцены Сошествия Святого Духа. Над Сионской горницей нарисован маленький облачный сегмент с исходящими от него лучами и облако со стоящим на нем храмом, от которого также исходят вниз лучи. В этом изображении предельно конкретно и наглядно выражена идея о том, что Сошествие Святого Духа на апостолов было началом Церкви Христовой на земле, получившей «возможность расти чрез усвоение и присоединение к себе других душ» 14 .

Кроме того, в изображении парящего над священной горой храма есть основание видеть отголосок представления о Сионе как месте устроения первого христианского храма, о Сионской церкви как «Матери всех Церквей» 15 .

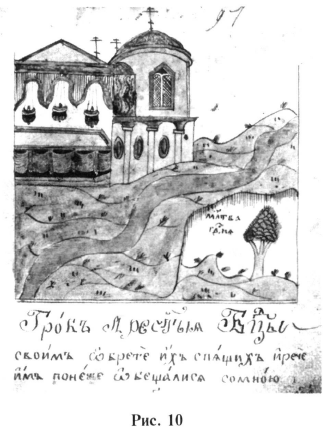

На одной из идущих далее миниатюр «Хождения», привлекших наше внимание, изображен погребальный вертеп Пресвятой Девы — вверху слева (Рис. 10. Муз. № 152. Л. 51). Всю композицию по диагонали пересекает Юдоль плачевная, представленная в виде водного потока.

Внизу справа нарисована пещера, где незадолго до ареста Христа уснули Его ученики. Тут же изображено, как сказано в тексте, «древо зелено, а имя ему маслина», у которой молились Христос и апостолы.

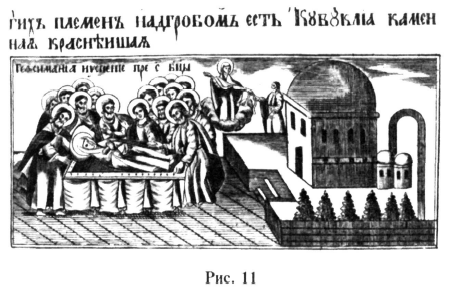

Здесь примечательно то, что, рисуя место погребения Богородицы, художник ориентировался сразу на две гравюры — одну со сценой Успения Богородицы (Рис. 11. Гравиров. изд. Л. 34), а другую — со сценой Положения во гроб тела Христова

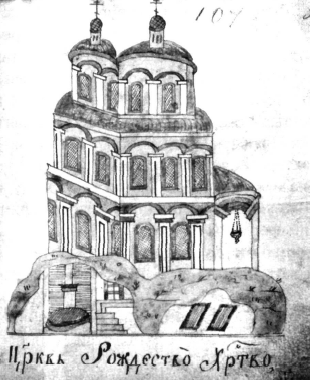

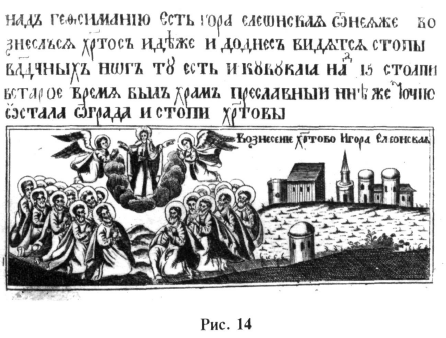

Однако можно попытаться понять логику иллюстрирования соответствующего фрагмента «Хождения Трифона Коробейникова». С одной стороны, миниатюристы должны были ориентироваться на текст, где говорится о том что «гора Елеонская не вельми высока, красна и предивна, на ней же растет виноград и древеса масличная», и где отмечается, что на са-

мом верху горы стоит церковь «великая»

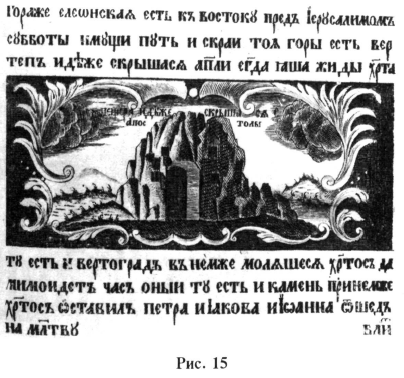

Воскресения Христова. С другой стороны, создатели рукописи, очевидно, обратившись к гравированному листу со сценой Вознесения, увидели, что там церковь вовсе отсутствует (Рис. 14. Гравиров. изд. Л. 35).

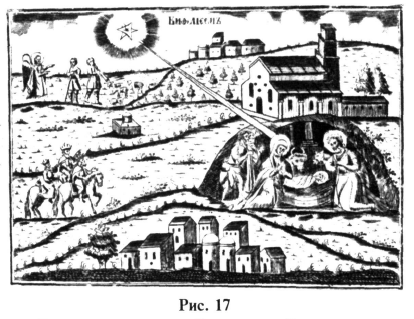

В то же время в пояснительном тексте цельногравированного издания они могли обнаружить указание, что от прежнего храма осталась только ограда. Художественное разрешение встреченных противоречий было найдено в том, чтобы назвать в подписи саму святую гору «великой», а верх «великой» же церкви закрыть облаками. Появлению облаков на миниатюре, возможно, способствовало присутствие этого мотива на гравюре «Описания Иерусалима» , где показана пещера у горы Елеонской, в которой скрывались апостолы ( Рис. 15 Гравиров. изд. Л. 33). Читателю же облака над Елеонской горой могли служить напоминанием об облаке, закрывшем Христа от учеников в момент Вознесения (Деян. 1, 9). Обратимся, наконец, к изображению места Рождества Христова в предпоследней миниатюре «Хождения Трифона Коробейникова» (Рис. 16. Муз. № 152. Л. 56).

Рассмотрев иллюстрации к «Хождению Трифона Коробейникова», можно сделать вывод о том, что в России и в середине XIX века в народной толще, среди крестьян Русского Севера — творцов и читателей подобных рукописей, жили традиции культу-

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Попов Г. В. Древнейший русский лицевой проскинитарий // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 87-88.

2 Попов Г. В. Древнейший русский лицевой . С. 86-99.

3 Лицевой список «Хождения» Даниила паломника. СПб., 1881 (ПДПИ № XIV).

4 «Хождение Трифона Коробейникова» представляет собой литературную обработку более раннего «Хождения Василия Познякова», сделанную не Коробейниковым, а другими книжниками. См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2.4.1.Л., 1988. С. 490-491; Вып. 2. Ч. 2.Л., 1989. С. 296-297.

5 Перечень этих изданий см.: Словарь книжников . Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. С. 490. В сборнике с «Хождением Трифона Коробейникова», ГИМ. Муз. № 152, на л. 2 об. запись одного из писцов гласит: «С подлинной печатной истории в лето 1843 года», ниже тем же почерком: «А подписана 1846 года».

6 См. примечан. 5.

7 Хромов О. Р., Топурия Н. А. «Описание Иерусалима» Симона Симоновича и Христофора Жефаровича в русских лубочных изданиях. Исследования и Сводный каталог книг, хранящихся в московских собраниях. М., 1996. С. 4.

8 Хромов О. Р., Топурия Н. А. «Описание Иерусалима» . С. 18-19, 48—91.

9 Следует заметить, что создатели миниатюр к «Хождению Трифона Корабейникова» в Музейском сборнике совершенно определенно не могли использовать гравированный экземпляр «Описания Иерусалима», относящийся по классификации О. Р. Хромова к Типу 1 изданий в 4-ю долю листа; см.: Хромов О. Р., Топурия Н. А. «Описание Иерусалима» . С. 55-63. Этот вывод можно сделать не только на основании анализа миниатюр Музейского сборника, но и сравнив с гравированным «Описанием Иерусалима» иллюстрации двух схожих между собой рукописных «Описаний Иерусалима» середины XIX века из собрания ГИМ — Муз. № 30 и Муз. № 242. Последнее из них создано в той же мастерской, что и Музейский сборник с «Хождением Трифона Коробейникова».

10 Лидов А. М. Образ Небесного Иерусалима в восточно-христианской иконографии // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 22.

11 Грибов Ю. А. Вологодские лицевые рукописные книги XVIII века из собрания ГИМ // Историческому музею 125 лет. Материалы юбилейной научной конференции / Труды ГИМ. М., 1998. Вып 100. С. 193 — 200.

12 Акафист Пресвятой Богородице, икос 10; Лидов А. М. Образ Небесного Иерусалима . С. 20.

13 Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы. М., 1904. С. 24—25.

14 Скабалланович М. Н. Святая Земля в праздниках Православной Церкви. День Святой Троицы и Святого Духа. СПб., 1908. С. 29.

15 Олесницкий А. А. Святая Земля. Ч. 1 Иерусалим и его древнейшие памятники. Киев, 1875. С. 49; Скабалланович М. Н. Святая Земля в праздниках. С. 51; Тодич Бранислав Н. Тема Сионской церкви в храмовой декорации XIII—XIV веков // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 39. Примечание I.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 94-04-06378).

Источник