- 10 картин Ильи Репина, которые вы точно должны знать

- 1. Бурлаки на Волге. 1870-73

- 2. Садко в подводном царстве, 1876

- 3. Крестный ход, 1883

- 4. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1883-85

- 5. Портрет композитора Модеста Мусоргского, 1881

- 6. Портрет Павла Третьякова, 1883

- 7. Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1880-91

- 8. Не ждали, 1883-1888

- 9. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения, 1901-1904

- 10. Автопортрет с Н.Б. Нордман, 1903

- Репин. Картины с названиями и описанием. Каталог картин

- Репин Илья Ефимович художник-передвижник

- О художнике

- Детство и юность художника

- Обучение в Академии художеств

- Влияние идей

- Зарубежный период

- Кризис творчества

- Московский период

- Зрелое творчество

- В зените славы

10 картин Ильи Репина, которые вы точно должны знать

1. Бурлаки на Волге. 1870-73

Государственный Русский музей

Это первая картина, принесшая Илье Репину (1844-1930) большой успех. Идея сюжета пришла ему еще во времена учебы в Академии Художеств. Прогуливаясь по набережной Невы, он был поражен видом бурлаков, из последних сил тянувших тяжелую ношу рядом с беззаботно прогуливающимися горожанами.

Сам художник был выходцем из небогатой семьи: сын военного, уроженец города Чугуев, он сочувствовал положению бедняков. Сюжет картины резко контрастировал с традициями академической живописи, где предпочитались «возвышенные» сюжеты из мифологии и истории. Репин же выбрал тему, передающую «правду жизни», с претензией на социальную критику. Его «Бурлаки» стали метафорой тяжкой доли целого народа.

На Всемирной выставке 1873 г. в Вене картина завоевала бронзовую медаль и была куплена за 3000 рублей великим князем Владимиром Александровичем.

2. Садко в подводном царстве, 1876

Государственный Русский музей

После окончания Академии Репин отправляется в большое заграничное путешествие. В 1873-м он едет в Италию, живет в Риме, затем три года проводит во Франции, изучает новейшие художественные течения. И хотя Репин не принимает импрессионизм, он тщательно присматривается к новому стилю.

За границей он задумывается о чертах национального характера и пишет «Садко», в которой явно выражено неприятие сказочным русским героем «заморских» красот. И хотя сам Репин считал картину неудачной, в ней можно увидеть, как складывались его взгляды на искусство и жизнь.

3. Крестный ход, 1883

Государственная Третьяковская галерея

В этой работе мишенью критики вновь стало социальное неравенство. Картина поражает разнообразием характеров – из более 70 персонажей складывается «целостная картина народной жизни».

«Крестный ход» так же вызвал неоднозначную реакцию современников. Одни считали, что картина «окончательно установила за Репиным репутацию первого художника России», другие видели в ней «небеспристрастное изображение русской действительности».

4. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, 1883-85

Государственная Третьяковская галерея

Считается, что Репин задумал картину как параллель к трагическим событиям 1881 года – убийству царя Александра II и казни народовольцев. Так как изобразить реальные события не представлялось возможным, художник нашел параллель современности в истории.

Работа вызвала недовольство Александра III, который лично приказал не допускать ее до выставок. Холст два раза подвергался нападениям вандалов. Сначала в 1916-м иконописец Абрам Балашов нанес картине три удара ножом, которые пришлись по лицу царя.

В 2018-м картину вандал ударил произведение металлической стойкой ограждения, повредив в трех местах фигуру царевича. Сейчас картина находится на реставрации.

5. Портрет композитора Модеста Мусоргского, 1881

Государственная Третьяковская галерея

Работа стала одной из вершин портретного мастерства Репина. Психологический портрет был написан в трагический момент жизни композитора: он был тяжело болен и лежал в военном госпитале. Репин написал портрет за четыре дня прямо в палате, отдавая себе отчет, что его старый друг находится «перед лицом вечности».

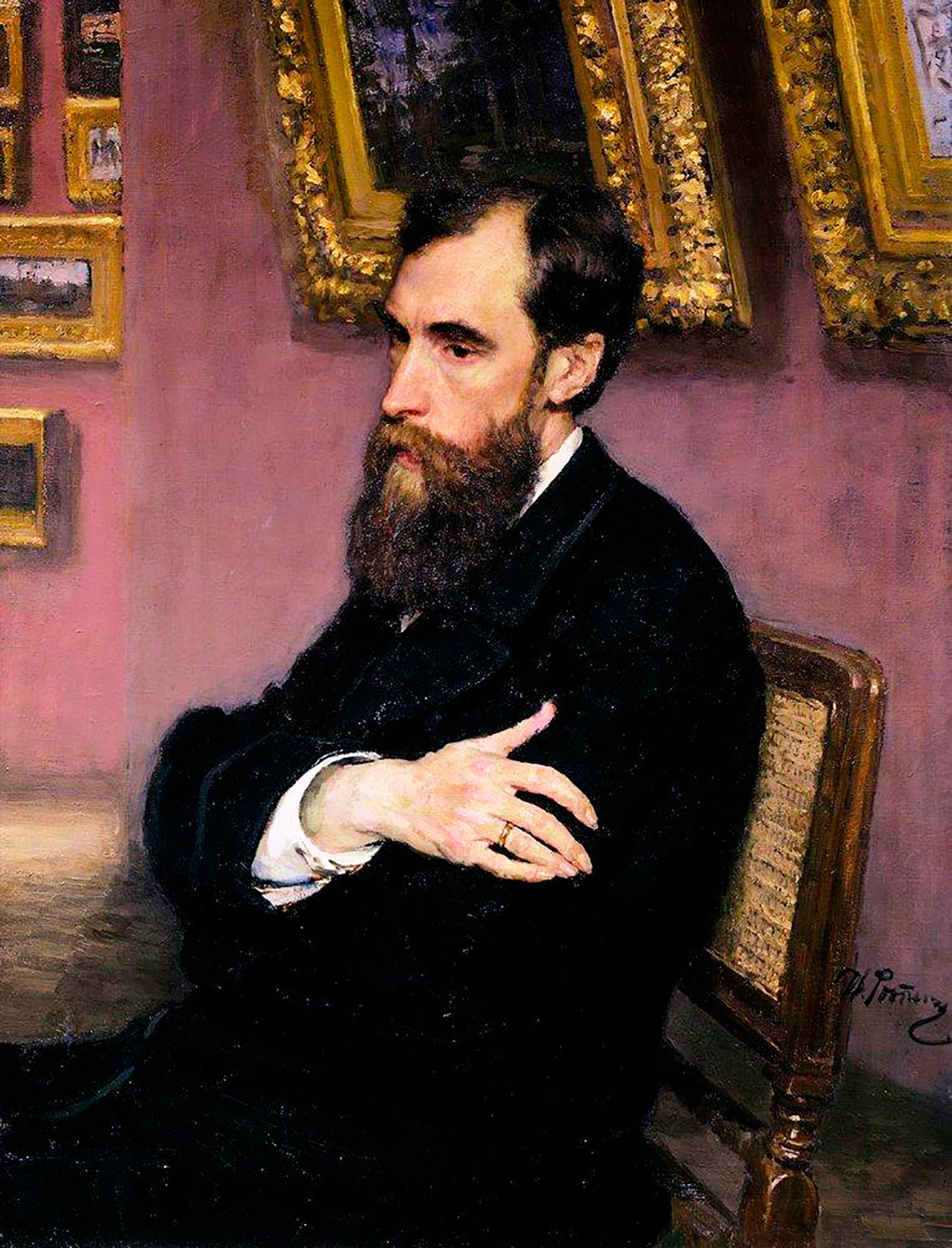

6. Портрет Павла Третьякова, 1883

Государственная Третьяковская галерея

Это один из двух прижизненных портретов известного коллекционера, основателя Третьяковской галереи. На момент передачи галереи городу Москве в его частное собрание входило 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур, а также 84 работы иностранных художников. Третьяков не любил позировать, и согласился только из-за уважения к Репину.

Коллекционер изображен на фоне картин из своей галереи: можно узнать «Над вечным покоем» Исаака Левитана, «Три богатыря» Виктора Васнецова. В год, когда был написан портрет, Третьяков находится на пике собирательской деятельности, его собрание становится известным не только в Москве, но и в России. Он был одним из главных коллекционеров Репина и других передвижников, художников, занимавшихся социальной критикой.

7. Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1880-91

Государственный Русский музей

«Запорожцы», которых Репин писал более 10 лет, стали выражением человеческого жизнелюбия и вольного духа. Сам Репин писал о своих героях: «Чертовский народ! Никто на свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства».

В основу сюжета легла история о том, как в 1675 г. в ответ на предложение султана Махмуда IV перейти к нему в подчинение, запорожцы направили в ответ дерзкое письмо с отказом: «Ты — шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ и самого люцифера секретарь. »

8. Не ждали, 1883-1888

Государственная Третьяковская галерея

«Не ждали» – одна из картин репинского цикла, посвященного судьбам первых русских революционеров-народников. В 1870-80-е годы революционное движение переживало подъем, и жестоко подавлялось. Репин, как и многие, идеализировал молодых оппозиционеров, проводя параллели между судьбой народников и жертвенным подвигом Христа.

Композиционно персонажи «Не ждали» сходны с фигурами в сюжетах Воскрешение Лазаря или Христос в Эммаусе. Возвращение осужденного революционера — вероятно, с каторги, — было равнозначно Воскресению.

9. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения, 1901-1904

Государственный Русский музей

Картина была написана Репиным к столетию Государственного Совета по заказу правительства: гигантский холст размером 400 х 877 см писался в кратчайший срок – в течение трех лет.

Едва ли не большей ценностью, чем вся картина, обладали этюды, написанные с импрессионистической свободой, а кое-где даже приближенные к абстракции. Чиновники позировали художнику персонально – всего к картине написано 48 портретных этюдов.

До 1917 года полотно находилось в Мариинском дворце, часть этюдов были приобретены Музеем Александра III, получив десять тысяч рублей, которые художник направил на нужды флота.

10. Автопортрет с Н.Б. Нордман, 1903

В 1899-м Репин покупает земельный участок в местечке Куоккала в Финляндии, дача получает название «Пенаты». Именно здесь Репин провел последние годы жизни вместе со своей второй супругой Натальей Борисовной Нордман.

После революции Репина неоднократно пытались возвратить в Советскую Россию, однако он так и не принял новую власть и до конца своих дней прожил в Куоккале, где скончался в 1930 году в возрасте 96 лет.

С 16 марта по 18 августа в Третьяковской галерее на Крымском валу будет проходить выставка «Илья Репин» в честь 175-летия классика.

Источник

Репин. Картины с названиями и описанием. Каталог картин

Репин Илья Ефимович художник-передвижник

Портрет художника Василия Ивановича Сурикова — Репин Илья Ефимович. 1877. Холст, масло. 62,5х215

О художнике

Уже с самого начала своего творческого пути, с 1870-х годов, Репин Илья Ефимович стал одной из ключевых фигур русского реализма. Художнику удалось решить задачу отражения в живописном произведении всего разнообразия окружающей жизни, в своём творчестве он сумел охватить все стороны современности, затронуть темы, волнующие общественность, живо реагировал на злобу дня. Репинскому художественному языку была свойственна пластичность, он воспринимал различные стилистические направления от испанцев и голландцев XVII века до Александра Иванова и современных французских импрессионистов.

Расцвет творчества художника Репина Ильи Ефимовича пришёлся на 1880-е годы. Он создаёт галерею портретов современников, работает как исторический художник и мастер бытовых сцен. В области исторической живописи его привлекала возможность раскрыть эмоциональную выразительность предложенной ситуации. Стихией художника была современность, и, даже создавая картины на темы легендарного прошлого, он оставался мастером животрепещущего настоящего, сокращая дистанцию между зрителем и героями своих произведений. По мнению искусствоведа В. В. Стасова, творчество художника Репина Ильи Ефимовича— «энциклопедия пореформенной России».

Гениальный русский живописец Илья Репин один из немногих отечественных художников, орый удостоился прижизненной славы. Быт ворчество мастера окружают мифы и легенды созданные как почитателями его таланта, так и опровергателями. На веку Репина были и покушение на любимую картину, и обещание всевозможных благ как от русского царя, так и от генерального секретаря коммунистической партии.

Детство и юность художника

Илья Ефимович Репин родился 5 августа 4 в небольшом украинском городе Чугуе -что под Харьковом. Его отец был отставным, разжалованным в солдаты, в прошлом немало поколесил по стране, а последним пристанищем для него оказалась Украина.

Начальное образование мальчик получил от матери, ко-ая устроила в своем доме некое подобие школы, сама учила детей письму и чтению, а приглашенный местный дьяк преподавал арифметику.

Рисовать и лепить фигурки животных Илья начал очень рано. Это было его единственное любимое занятие. Вскоре отец определил мальчика в местную школу топографов. В те годы военные топографы проводили в Чугуеве съемочные и чертежные работы и считались самыми просвещенными людьми в городе. Но в 1857 их поселения были упразднены и они покинули Чугуев. Однако юноша мечтал продолжить обучение рисунку и живописи у разных местных художников. Так он познакомился с иконописцем И. М. Бунаковым, у которого проучился около двух лет.

К шестнадцати годам Илья уже достиг определенного мастерства в иконописи, покинул своего учителя и начал работать в кочевых иконописных артелях. Он мог самостоятельно выполнить большие настенные образы, его работами были довольны и артельщики, и заказчики. Спустя некоторое время наниматели даже стали приезжать за «богомазом» Репиным со всей Украины. Своим неплохим заработком художник существенно поддерживал окончательно обедневшую к тому времени семью. Мечтая о поступлении в Петербургскую Академию художеств, молодой Репин выписал себе альбом «Северное сияние», в котором печатались картины русских художников, а также достал устав Академии с новой вступительной программой. Поездка в столицу для него была важным и неотвратимым событием.

Осенью 1863 на заработанные деньги Илья Репин уехал в Петербург. По совету новых столичных знакомых он сразу записался в Рисовальную школу Общества поощрения художников, располагающуюся в здании Биржи, а также показал свои рисунки в Академии художеств. Однако там его ждало разочарование: молодому живописцу указали на недостатки в его умениях и порекомендовали заняться техникой рисунка.

На втором году обучения в Рисовальную школу пришел преподавать Иван Крамской. Он имел репутацию бунтаря, отказавшись в числе четырнадцати выпускников Академии художеств от золотой медали за то, что им не позволили написать дипломную работу на вольный сюжет. Репин был увлечен творчеством Крамского и старательно учился у него рисунку. Молодого живописца продолжала манить Академия художеств, однако с поступлением были серьезные сложности, так как Репину не хватало значительных знаний. Правда, существовал еще вариант зачисления вольным слушателем, только это стоило больших денег, которых у него не было. Но перед будущим мастером стояла четкая цель.

Обучение в Академии художеств

Вскоре мечта Репина сбылась: он нашел покровителя в лице Федора Ивановича Прянишникова, члена Общества поощрения художников и коллекционера живописи, и уже с конца января 1864 стал вольнослушателем Академии художеств. Учиться молодому человеку было сложно, но интересно. Через несколько месяцев он решился на переаттестацию и был зачислен уже в действительные ученики на тот же первый курс. Художник брался за любую работу, чтобы хоть как-то существовать, тщательно выполнял все академические задания, писал эскизы на библейские и античные сюжеты, как это полагалось в Академии, аккуратно посещал лекции, сдавал экзамены и даже написал картину на вольную тему.

Подружившись с Крамским, Репин стал часто бывать в его «Артели четырнадцати». Из сообщества бунтарей-художников вскоре родилось Товарищество передвижников. Увлекаясь, как и вся интеллигентная молодежь того времени, народовольческими идеями, Репин зарисовывал то лицо казненного Каракозова, который в 1866 устроил покушение на Александра II, то образы бурлаков, замеченных им на берегу Волги. Однако дипломную работу в Академии художеств требовалось написать строго на один из предложенных комиссией евангельских сюжетов.

Изначально образ будущей картины у художника никак не складывался. Репин долго обдумывал композицию, переставлял фигуры и решал пластику движений героев, поэтому не успел защититься в положенное время и пропустил целый год. Постоянно обсуждая с Крамским свои этюды и наброски к дипломной работе, он, наконец, нашел для себя главную идею произведения.

«Воскрешение дочери Иаира» (1871, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) — монументальное полотно, в котором нашли отражение не только все академические требования, но и личные переживания мастера. Работая над ним, Репин вспоминал, как отец с матерью оплакивали его умершую маленькую сестру, а их дом наполнился скорбью. Именно эту важную интонацию художник стремился передать, выполняя его правую затемненную часть, где затаили дыхание убитые горем родители. В центре картины стоит Христос, освещенный тремя свечами, и сжимает руку мертвой дочери Иаира. Строгость всей композиции, благородство цветовых отношений и сдержанность жестов героев передают всю чудодейственную силу человеческого духа. За эту работу Илья Репин получил большую золотую медаль, звание художника первой степени и право на шестилетнюю бесплатную пенсионерскую поездку за границу.

Влияние идей

Но до отъезда состоялось важное событие -29 ноября 1871 в Петербурге открылась первая передвижная выставка. Репин вместе с другими петербургскими художниками Товарищества передвижников помогал развешивать прибывшие картины и одним из первых увидел новые работы Василия Перова, Иллариона Прянишникова, Алексея Саврасова, оказавшие на него определенное влияние.

Полотно «Бурлаки на Волге» (1870—1873, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) было представлено на годичной академичной выставке и сразу получило неоднозначную оценку. В зале возле картины каждый день собиралась толпа людей — ёе обсуждали, ругали, ею восторгались. Об этой работе молодого Репина с жаром писали газеты, она очень заинтересовала Федора Достоевского и Василия Перова. Однако профессоры Академии художеств приняли ее холодно, а ректор Федор Бруни и вовсе заявил, что «Бурлаки на Волге» — «величайшая профанация искусства». Композиция произведения напоминает сюжет «Тройки» Перова. В ней точно так же изображено движение группы людей из глубины холста на зрителя. Но, если работа Перова построена исключительно на чувстве сопереживания невыносимому перенапряжению и безнадежности, которые читаются в образах нищих детей, то у Репина все иначе. Психологическая характеристика каждого бурлака необычайно выразительна, но в их лицах нет ни горя, ни отчаяния. По ярко-желтому берегу умиротворенной Волги бредет грязная и оборванная ватага, впряженная в кожаные лямки, а над ней голубеет безоблачное небо — все сообщает произведению многозначный диссонирующий смысл. Эта мрачная вереница людей воспринимается как случайное, совсем не гармонирующее с окружающей природой явление, и поэтому в картине нет интонации обличения, но есть некая философская просветленность. Неслучайно даже аристократическая часть общества восприняла полотно благосклонно. Некоторое время оно украшало бильярдную великого князя Владимира Александровича, а затем его отправили на Всемирную выставку в Вену».

Зарубежный период

Вскоре художник все-таки отравился в пенсионерскую поездку за границу. К тому времени он женился на Вере Александровне Шевцовой и вместе с ней посещал основные культурные центры Европы. После путешествия по Италии Репины остановились в Париже. Они поселились на Монмартре, где практически в то же время жили и работали многие знаменитые французские живописцы. Именно сюда со своим малолетним сыном приехала вдова композитора Александра Серова. По ее просьбе художник стал брать с собой на этюды будущего талантливого портретиста Валентина Серова.

Вскоре Репин задумал написать картину на сказочный сюжет. Мастеру казалось, что подобная тема ему сейчас, как никогда, близка. Возможно, выбор идеи был как-то связан с приездом в Париж Виктора Васнецова, который впоследствии написал немало «сказочных» произведений. Во всяком случае, именно его Репин уговорил позировать для своей новой работы «Садко» (1876, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).

Кризис творчества

Московский период

«Уже в начале 1878 Репин вместе с семьей переехал в Москву. Он тут же вступил в Товарищество передвижников и представил на выставке чугуевские портреты, из которых особенный успех имел «Протодиакон» (1877, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Спустя некоторое время работу купил для своей галереи знаменитый коллекционер Павел Третьяков. Постепенно художнику удалось восстановить отношения с Крамским и приобрести новых друзей.

На одном из обедов у Третьякова Репин близко сошелся с богатым промышленником, известным меценатом и будущим театральным антрепренером Саввой Мамонтовым, с которым он познакомился еще за границей. Вскоре приятельские отношения переросли в дружбу, и живописец вместе со своей семьей стал подолгу гостить в принадлежавшей Мамонтову усадьбе «Абрамцево». Подолгу гуляя по окрестностям имения, Репин наблюдал жизнь крестьян, планируя создать полотно на народный сюжет.

Мастер любил часто бывать в усадьбе Мамонтова, где собиралась художественная элита России: В. И. Суриков, М. М. Антокольский, В. Д. Поленов, В. М. и А. М. Васнецовы, семья Серовых и многие другие. Живописцы писали этюды, картины, а вечерами собирались в большом доме, читали вслух и разыгрывали домашние спектакли. Очень часто в основе этих любительских постановок были исторические события, а для создания соответствующей атмосферы художники охотно создавали декорации. Так, Илья Репин серьезно увлекся стариной, задумав написать полотно на историческую тему.

Большая работа «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» (1879, Государственная Третьяковская галерея, Москва) рождалась непросто. Репин не только сосредоточенно собирал для нее материал, изучая петровскую эпоху, но и долго искал «живую натуру», постоянно делая наброски с разных женщин. В это же время к Мамонтову в очередной раз приехала погостить Валентина Серова и снова обратилась к Репину с просьбой посмотреть рисунки ее сына. Неожиданно художник именно в ней увидел образ властной царевны. Наконец, Валентина Семеновна согласилась позировать для картины, и Репин принялся за работу.

Софья Алексеевна стоит у стола, откинувшись назад и скрестив на груди руки. Она побеждена, но непокорна. Непримиримо и безумно горят на бледном лице глаза, тонкие губы сжаты, волосы рассыпаны по плечам. В этом полотне удивительно точно передана не только фактура парчового платья царевны, дорогого сукна на столе, бархатной обивки стула, но и напряженная, трагичная атмосфера исторического события.

Большинство друзей Репина, в числе которых были композитор Модест Мусоргский и меценат Павел Третьяков, отнеслись к его новой картине резко отрицательно. Зрители на выставках бурно обсуждали ее, одни восторгались, другие ругали, в печати появились нелестные отзывы о ней. Критики недоумевали: когда же, наконец, художник создаст что-нибудь, подобное своим «Бурлакам»? Репин был очень расстроен, но работа ему самому нравилась, он считал ее удачной и переделывать не собирался.

Больше всего мастер любил писать портреты и теперь со всей душой отдался этому жанру, отдыхая от своих больших и сложных полотен.

ли увидели картину только через десять лет. Но это лишь подстегнуло живописца, и он с еще большим рвением принялся воплощать свои замыслы.

Картина действительно произвела на современников небывалое впечатление. Консервативно настроенные слои общества тут же подняли вокруг нее агрессивную полемику. В реакционной печати работу ругали за несправедливое обличение и ядовитый сарказм. Но все друзья художника, передовая молодежь, студенты, интеллигенция и образованные разночинцы приняли ее с восторгом.

Из глубины холста движется разнородный людской поток и словно врывается в реальное пространство. Впереди процессии идут певчие, обутые в лапти, и несут огромный, украшенный цветными лентами фонарь с позолоченным куполом, в котором мерцает пламя свечей. За ними — толпа церковников и мещан, во главе которых над пустым киотом из-под чудотворной иконы со смиренным благоговением склонились две женщины. Далее виден рыжий священник с кадилом, а на некотором расстоянии местная богатая барыня с выражением высокомерия на лице несет саму чудотворную икону. Возле нее шествует остальная городская знать: военный в мундире, купец с золотой цепью на животе и высокое духовенство. А с двух сторон эта благородная публика оцеплена конными полицейскими и сотскими с бляхами на груди. Они охраняют процессию от простого народа, той голодной и нищей толпы, которая с искренней верой ждет милости и чуда от «явленной иконы». Вперед всех прорвался молодой убогий горбун на костыле и с выражением духовной отрешенности направляется к фонарю, но понятой своей дубинкой преграждает ему путь.

Все последние работы Репина вызывали у его друзей восторженные отзывы. Прогрессивно настроенная интеллигенция превозносила художника до небес.

Зрелое творчество

Репина всегда Интересовали пограничные психологические состояния людей. Испытывая сильные впечатления от увиденного или услышанного, он туг же стремился зарисовать это в образах своих героев, придавая им красноречивую мимику и содержательную пластику движений, раскрывающие их душевные потрясения. Так, у художника родилась идея картины, создание которой ознаменовало наступление творческой зрелости мастера.

В полумраке царских палат на красных, покрытых узорами коврах лежит брошенный жезл, рядом опрокинут трон, а в центре комнаты освещены две фигуры. Это отец, который в порыве гнева только что совершил непоправимое, и теперь его сын умирает у него на руках. Лицо царя выражает ужас, отчаяние и безмерную любовь, он судорожно обнимает Ивана, зажимает его рану на голове, пытаясь остановить кровь, а любящий сын, прощая отца, прильнул к его груди.

Когда картина появилась на тринадцатой передвижной выставке, Петербург был взбудоражен. Взволнованные зрители буквально осаждали здание, в котором было представлено полотно Репина, а перед подъездом постоянно дежурил конный отряд жандармов. Вокруг работы велись ожесточенные споры. Прогрессивная молодежь и интеллигенция бурно восторгалась, а реакционно-настроенные петербуржцы неистово возмущались — как можно показывать цареубийство?! В конце концов, на выставку прибыл главный советник российского монарха и, увидев холст, не скрывая своего отвращения, ушел. Когда передвижная выставка приехала в Москву, Третьяков сразу купил картину для своей галереи, однако получил предписание не выставлять ее на обозрение. Знаменитому меценату ничего не оставалось делать, как подчиниться высочайшему приказу, и он поместил полотно в отдельной комнате, закрытой для обычных посетителей.

Репин неоднократно обращался к русской истории стремясь в ней найти ответ на волнующие его проб, современности. Он учел опыт Сурикова и Ге, рисовал свое, репинское. «Иван Грозный и его сын 16 ноября 1581 года» — картина, ставшая итогом размышлений. Этим произведением, показывающего гибель беззащитного, художник в своеобразной форме разил протест против реакции, кровавых событий современности (гибель народников, казнь первомартовцев>.

Однако, как и другие великие знатоки человеческих сердец, Репин показывает не только актуальное сегодня и вечное: конфликт двух людей, отца и сына, приобредший характер рока. Сцена, им запечатленная, поражает. В сумрачном интерьере видны два лица, близко придвинутые друг к другу: одно полубезумное и другое, смиренное, с печатью смерти. Кровь течет из роковой на голове царевича, рука отца не в силах остановит на глазах зрителя деспот превращается в мученика.

С сыном угасают и собственные надежды Ивана Грозного на будущее. И все свершилось внезапно, в порыве гнева. Здесь же видно опрокинутое кресло, на полу вал жезл, ставший орудием убийства, всюду кровь. Teмный, красный колорит картины передает весь ужас происходящего.

Но Репин все равно был счастлив. Следующее произведение «Не ждали» (1884-1888, Государственная Третьяковская галерея, Москва) публика приняла не менее восторженно. Как впоследствии писали художники Александр Бенуа, Михаил Нестеров, Игорь Грабарь и Валентин Серов, именно эта работа Репина произвела на них самое сильное и неизгладимое впечатление.

В комнату небогатой интеллигентной семьи входит человек, которого много лет здесь не было, и его никто уже не ждал из далекой ссылки. Как сейчас его примут родные? Рассеянный голубоватый свет, льющийся из окна, словно наполняет всю картину воздухом. Ясная живопись и удачно найденная пластика героев придают простому, но очень емкому сюжету необыкновенное сочетание грусти и радости.

Это полотно Репин писал на даче под Петербургом. Позировали ему члены семьи и разные знакомые. Впервые он создавал картину прямо с натуры, без предварительных эскизов, но все равно много раз переписывал, изменяя образы до неузнаваемости. Несмотря на то, что художник уже прочно обосновался в северной столице, он продолжал наведываться в Москву, с удовольствием поддерживал теплые отношения с Поленовым, Суриковым, Васнецовым и, конечно, Третьяковым.

Но семейное положение к этому времени ухудшилось: Репин начал бракоразводный процесс со своей супругой. Причины, как и тяжбу, он старался не афишировать и скрывать от знакомых. Известно, что живописец был человеком властным и увлекающимся. Однажды, узнав от одного студента-медика, что сон при минусовой температуре закаляет организм и продлевает жизнь, он всю семью и даже маленьких детей заставил зимой спать с открытыми окнами. И сам до глубокой старости, уже проживая в Финляндии, собственную спальню всегда поддерживал в замороженном состоянии. Репин также был вегетарианцем и в своем доме никому не позволял есть мясо.

Живописец легко сходился с известными деятелями науки и искусства. Познакомившись со Львом Толстым, он неделями проживал в Ясной поляне, наблюдая, как знаменитый граф и писатель занимается сельским хозяйством.

Мастер много работал. Вскоре у него появилась задумка новой грандиозной картины, и он начал скрупулезно собирать материал. Как-то в «Абрамцево» Мамонтов, хорошо знавший и любивший историю, начал разговор о малороссийской и запорожской старине. Среди гостей мецената был историк Николай Костомаров, который прочел письмо, датированное XVII веком, написанное запорожскими казаками турецкому султану Мохаммеду IV в ответ на его дерзкое предложение перейти всей Сечи в турецкое подданство. Письмо было наполнено таким озорством и издевательством, что слушатели буквально покатывались со смеху. Репин тут же карандашом набросал эскиз будущей картины, возникшей в его мыслях. И уже весной 1880, взяв с собою любимого ученика Серова, он поехал на Украину. Художник не только зарисовал старинные укрепления, сохранившиеся в том месте, где когда-то находилась Запорожская Сечь, но и создал несколько десятков образов разных местных казаков. Еще ранее он познакомился с профессором Д. И. Яворницким, специалистом по истории Запорожья. Узнав о замысле новой работы Репина, тот стал охотно помогать ему, предоставив в неограниченное пользование собственную коллекцию малороссийского оружия того времени, курительные люльки, разные трубки, чубуки и даже сафьяновые казацкие сапоги. Над задуманным полотном художник трудился более двенадцати лет.

В зените славы

Весной 1891 открылась девятнадцатая передвижная выставка, но на ней не было ни одной работы Репина. Точно так же, как более десяти лет назад ушел из Товарищества Василий Перов, Илья Репин покинул творческий союз, с которым был связан многие годы, обвиняя передвижников все в той же народнической публицистике, бюрократизме и консерватизме по отношению к молодым художникам. Почти все друзья живописца убеждали его остаться и не разрывать отношения с Товариществом, но Репин уговорам не поддался. Несмотря на прогрессирующее заболевание сухожилий правой руки, он стал усиленно готовиться к персональной выставке, которая открылась поздней осенью 1891 в залах Академии художеств. Так мастер отметил юбилей собственной творческой деятельности. Двадцать лет своей жизни он посвятил изобразительному искусству, представив на обозрение зрителей около трехсот картин, этюдов и набросков.

И в Петербурге, и в Москве выставку Репина принимали восторженно и горячо. О ней много писали в прессе, все полотна художника бурно обсуждались, хотя снова не обошлось без негативных отзывов по поводу сюжетов «народных» картин.

Но работа персональной выставки закончилась, и творческое напряжение последних лет жизни художника пошло на убыль. Он чувствовал себя опустошенным, бесконечно уставшим и подавленным. На полученные от продажи картин деньги Репин купил имение Здравнево на берегу Западной Двины под Витебском. Он перевез в новый дом своих старших дочерей и престарелого отца. С ранней весны и до поздней осени в течение следующих лет мастер проживал в деревне и с увлечением занимался сельским хозяйством. Безусловно, он продолжал писать, но в его эстетических устремлениях наступил заметный перелом. Репин отказался от идейности в своих картинах и ратовал за «чистое» искусство, но, как ни странно, качество живописи в его работах несколько снизилось.

Репин не был удовлетворен ни одной картиной, которые создавал в этот период. У него больше не было прежних смелых идей и дерзких замыслов. Но именно тогда был пик популярности мастера, получившего звание профессора Академии художеств.

Осенью 1893 Репин уехал за границу и около года путешествовал по Европе. Вернувшись в Россию, уже через несколько месяцев он начал руководить живописной мастерской недавно открывшегося Высшего художественного училища при Академии художеств. Преподавателем Репин был внимательным, строгим и никому не позволял подражать себе. Среди его учеников числились такие впоследствии ставшие известными художники, как Борис Кустодиев, Анна Остроумова-Лебедева, Игорь Грабарь, Исаак Бродский, Аркадий Рылов и многие другие.

Мастер продолжал писать, стараясь чутко воспринимать все, что происходило в художественной жизни России. Так, в 1899 увлекшись мистикой и символизмом, он даже решил участвовать в первой выставке «Мира искусства» с некоторыми этюдами, но чуть позже открыто объявил о своих разногласиях с этим объединением. С 1898 Репин занимал должность ректора Высшего художественного училища при Академии художеств.

Источник