- Таймырская экспедиция по связке рек: Мамонта, Шренк, Нижняя Таймыра, озеро Таймыр. Часть 2.

- Сибирские траппы на реке Котуй.

- Видеофильм «Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина».

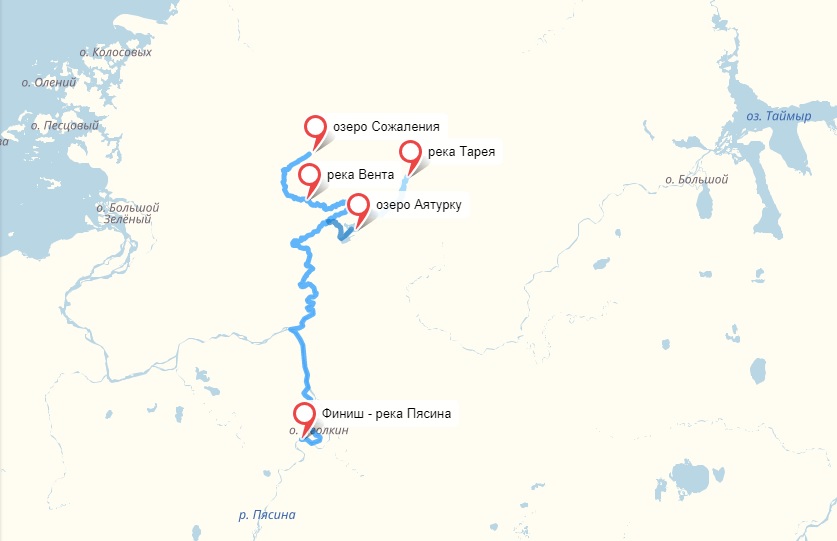

- Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 4 — нижнее течение реки Тарея.)

- Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 3 — река Аятуркудямо и озеро Аятурку)

- Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 2 — верховья реки Тарея.)

- Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 1 — озеро Сожаления и река Вента.)

- Сплав по реке Маймеча в среднем течении. (2017 г.)

- Путешествие по восточному побережью Таймыра к бухте Прончищевой. Часть 3.

- Путешествие по восточному побережью Таймыра к бухте Прончищевой. Часть 2.

Таймырская экспедиция по связке рек: Мамонта, Шренк, Нижняя Таймыра, озеро Таймыр. Часть 2.

Место слияния реки Мамонта и реки Шренк. Ожидалось, что с этого места мы беспрепятственно пойдём дальше на моторе, и, наконец, кончится героическое преодоление шивер и мелководий на груженых лодках. Всё-таки река Мамонта является притоком более крупной реки. Но Шренк оказался ещё более мелководным. Оставалось только порадоваться что мы изменили своему первоначальному плану заброски в верховья Шренка. Трудно представить, что бы мы делали в этом случае.

Странное образование из темного грунта на берегу реки оказалось своеобразным солонцом. Судя по всему, несколько десятков или даже сотен тысяч лет назад здесь плескалось море. Этот грунт буквально пропитан солью. Северные олени буквально выели с двух сторон холмик, и образовался вот такой гребень высотой в 5-7 метров. Ширина гребня в верхней часть чуть больше ступни, в средней части — около метра.

Вот его подножье. Белесый налёт — выкристаллизовавшаяся соль.

Помимо северных оленей по просторам таймырской тундры бродят небольшие стада овцебыков. На реке Шренк их было особенно много. Наверное, почти так же выглядел этот пейзаж 30 000 лет назад, когда по этим же самым холмам гуляли настоящие мамонты, бивни и кости которых до сих пор выносит река на мелководные галечники перекатов.

Удивительное ощущение испытываешь, наблюдая как на открытой тундре пасутся овцебыки: временами накрапывает дождь, порывистый ветер несет низкие облака, по холмистым равнинам с чахлой буроватой растительностью не спеша прогуливаются лохматые холмики. Ветер развевает длинные косьмы их шерсти, срывает линялые клоки и разносит по тундре. С первого взгляда невозможно понять, где вообще перед, а где зад и этих существ. Не хватает только хобота и бивней.

Честно говоря, удивляют охотники, стремящиеся получить лицензию на охоту на этих животных. Человек безусловно может их напугать и вызвать бегство всего стада, но не нужно особых навыков, чтобы подойти к ним открыто практически вплотную. Да и вообще, это наверное — как последнего мамонта убить.

Этот овцебык прошел между палаток нашего лагеря пока все спали. Ну, конечно — не все. Иначе откуда бы появились эти снимки!

Быстро выяснилось, что овцебык прошел через наш лагерь вполне целенаправленно, кратчайшим путём. По другой стороне реки вдоль берега прогуливалась самка. И, конечно, он ничего кроме неё не видел!

А потом — увидел! Несколько мгновений мы изумлённо разглядывали друг друга. Удалось сделать несколько снимков.

Самка на другом берегу оказалась более привлекательной!

Это, кстати, та самая самка.

Во взгляде этих животных, да и вообще в их виде, есть что-то доисторическое.

Постепенно стадо перестало обращать внимание на фотографа. Можно было подойти совсем близко.

Молодое поколение овцебыков.

В литературе, посвященной Таймыру, есть упоминания, что где-то на реке Шренк имеются очаги естественного горения каменного угля. Однако, сотрудники Большого Арктического заповедника, вошедшие в состав нашей экспедиции, полностью отклонили возможность существования таких очагов. У них был и весомый аргумент – результаты многолетней спутниковой съёмки территории заповедника на предмет выявления очагов пожаров. Если бы что-то и было, то по снимкам можно было бы определить точки с более высокой температурой. Каково же было наше изумление, когда сплавляясь по реке Шренк, незадолго до впадения в Нижнюю Таймыру мы почувствовали запах угольной гари. А через некоторое время обнаружили обширный береговой участок буквально дышащий огнём и дымом.

Больше всего это напоминает вулканическую деятельность: горячая поверхность земли, фумаролы из которых вырываются струи дыма и газов, отложения серы и солей, провалы из которых пышут жаром пылающие недра.

Причиной самовозгорания угля могут быть некоторые минералы, содержащиеся в угленосных породах, например пирит, или железный колчедан. Реакция его окисления в сочетании с органическим веществом вмещающих пород приводят к значительному разогреву угольной толщи, а затем и к самовозгоранию. Естественное самовозгорание углей может поддерживаться поступлением природного газа из земных недр по трещинам в породах земной коры.

Конечно, любой такой пожар – настоящее бедствие, в результате которого бесцельно исчезает огромное количество высококалорийного топлива. Но здесь, на краю земли, этот удивительный природный феномен кажется естественным. В книге «Земля Санникова» В.А. Обручева, по которому в 1973 году снят одноименный фильм, высказано предположение, что на уединённом острове среди Ледовитого океана, представлявшем когда-то вершину и кратер большого вулкана, сохранились, благодаря остаточному теплу, мамонты и первобытные люди – онкилоны, отступившие под напором чукчей на острова Ледовитого океана.

Первые известия об онкилонах в научную литературу ввёл Ф.П. Врангель. Согласно записанной им легенде, онкилоны, приморские жители, возглавлялись старшиной по имени Крэхой. У него на почве родовой мести возникла кровавая распря с главой оленных чукчей. Спасаясь от последнего, Крэхой с немногочисленными остатками племени сначала укрепился на скалах мыса Северного (теперь мыс Шмидта), затем перебрался на остров Шалаурова и, наконец, на 15 байдарах уплыл на землю, горы которой видны в Ледовитом океане с мыса Якан, то есть на остров Врангеля. Но на момент открытия этого острова Ф.П.Врангелем никаких людей там не оказалось. Однако чукчи убеждены, что онкилоны существовали. На Чукотке до сих пор показывают тропы и землянки онкилонов.

Возможно, что легенда об онкилонах на самом деле связана с этим местом на Таймыре. И тепло от горящих угольных пластов действительно согревало какое-то первобытное племя. Интересно, что в нижнем течении Верхней Таймыры археологом В.В. Питулько была найдена самая северная стоянка древних людей возрастом более 2000 лет. Так что в перспективе возможна находка ещё более северной стоянки на реке Шренк.

Горение углей на Таймыре, по некоторым оценкам продолжается уже несколько столетий. Об этом говорят старые обнажения шлака, резко выделяющиеся в Таймырских тундрах по реке Шренк своим красно-коричневым цветом.

Слои каменного угля по правому берегу реки Шренк.

Меловой период (145 -66 млн. лет назад) на Таймыре по всей видимости отличался более мягким климатом более сходным с умеренным. Здесь рос хвойный лес, его весьма значительные окаменелые остатки встречаются по берегам Таймырских рек — иногда целые фрагменты стволов. Интересно, что на Таймыре имеются небольшие месторождения янтаря. На снимке — фрагмент ствола окаменелого дерева возрастом около 100 млн. лет.

Куски окаменелого дерева мелового периода. Река Шренк в нижнем течении.

Вечер на реке Шренк.

Скалы в нижнем течении реки Шренк.

Залив на реке Шренк перед впадением в Нижнюю Таймыру.

Источник

Сибирские траппы на реке Котуй.

Один из самых интересных участков в среднем течении реки Котуй расположен в районе притоков Нижний и Верхний Налэ. Здесь река пропилила живописный каньон в базальтовой лаве, которую еще называют сибирскими траппами. Термин «траппы» произошел от шведского слова «trappa», которое означает «лестница», ввиду схожести многих ландшафтов со ступенями лестницы. Например, характерные лесничноподобные траппы слагают плато Путорана. Примерно 250 млн. лет назад началось гигантское извержение магматических пород или серия извержений, которые буквально затопили территорию площадью 5 млн. кв. километров. В атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа. С этим событием связывают крупнейшее (пермо-триасовое или «Великое») вымирание видов в истории Земли.

В августе 2019 года мы проплыли по Котую 260 км от левого притока Бысыттах до устья реки Котуйкан. Этот маршрут включает в себя порожистый и сложный для сплава участок среди сибирских траппов.

(Читать далее . )

Видеофильм «Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина».

Северо-западный Таймыр — одно из самых труднодоступных территорий в России. Клип сделан по мотивам сплава по связке рек Вента, Тарея и Пясина, совершенного в августе 2018 года. Использована песня «Баллада о детях Большой Медведицы».

Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 4 — нижнее течение реки Тарея.)

Река Тарея от устья Венты до впадения крупного правого притока — Коруелахбигай постепенно достигает ста метров в ширину. Это уже мощная река с хорошим течением. Местами долина расширяется, в таких местах обнажены большие галечные или песчаные отмели, которые затапливаются водой в половодье.

(Читать далее . )

Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 3 — река Аятуркудямо и озеро Аятурку)

14 февраля 2019

На следующий день после объединения группы было тепло, солнечно и безветренно. Поэтому решили попробовать поднятся на озеро Аятурку на катамаране по реке Аятуркудямо, вытекающей из озера.

(Читать далее . )

Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 2 — верховья реки Тарея.)

04 февраля 2019

Поскольку по верховьям Тареи сплавлялась только половина группы, а автор этого отчета был в другой половине и был на реке Вента, то во второй части отчета будут фотографии верховьев Тареи предоставленные их автором — Павлом Ширшовым. А чтобы нескучно было их рассатривать, в качестве описание к ним пойдут размышления о мамонтах и версиях их вымирания, которые не вошли в первую часть фотоотчета.

(Читать далее . )

Северо-западный Таймыр. Экспедиция по связке рек Вента, Тарея, Пясина. (Часть 1 — озеро Сожаления и река Вента.)

Мы несколько раз были в северной и восточной частях Таймыра. Не охваченной осталась западная часть полуострова — бассейн реки Тарея и второе по величине озеро полуострова — Аятурку.

И вот в августе 2018 года группа из 8 человек прошла связку рек Вента — Тарея — Пясина и побывала на озере Аятурку. (Яндекс-карта маршрута откроется по клику на картинку)

(Читать далее . )

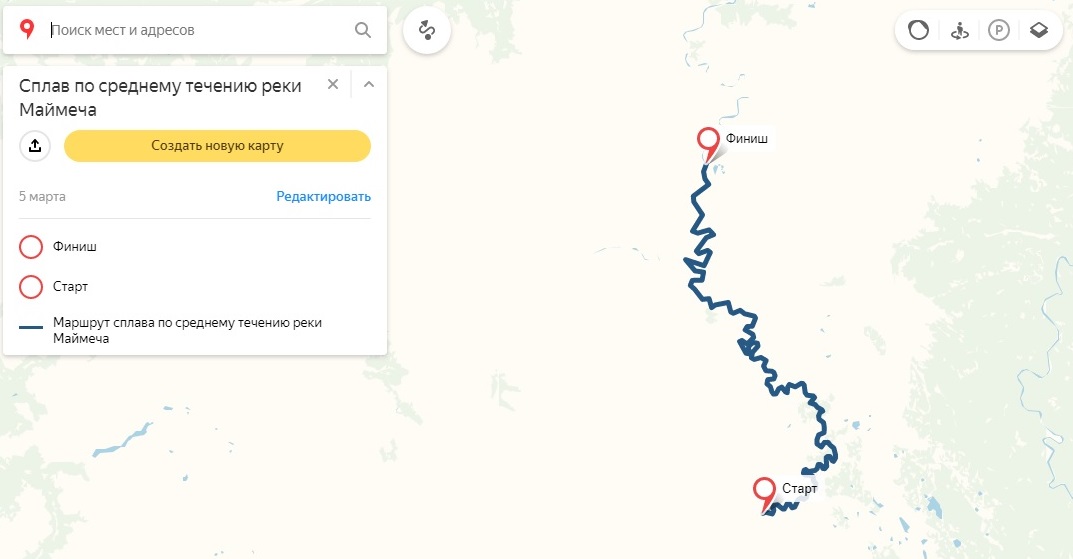

Сплав по реке Маймеча в среднем течении. (2017 г.)

Река Маймеча длиной 650 километров зарождается в отрогах восточной части Путоран. Небольшой ручеек последовательно впадая в небольшие озера — Арыллах, Суола, Хамыр — постепенно становится рекой. После впадения в озеро Турукэ река окончательно покидает Путораны и примерно 150 километров течет по болотистой равнине. Затем река врезается в известняковое плато и на протяжении 300 километров течет в красивых высоких берегах.

Именно по этому участку реки мы и проплыли в августе 2017 года. (Яндекс-карта маршрута откроется по клику на картинку)

(Читать далее . )

Путешествие по восточному побережью Таймыра к бухте Прончищевой. Часть 3.

12 октября 2017

Бухта Прончищевой имеет занятную топонимику. Василий Прончищев — возглавлял Ленско-Енисейский отряд Великой Северной экспедиции, исследовавший в 1735 — 1736 г.г. побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. В ходе экспедиции 30 августа 1736 г. Василий Прончищев умер при трагических обстоятельствах в районе селения Ость-Оленек. Истинная причина смерти — последствия открытого перелома большой берцовой кости левой ноги. Однако, это стало известно совсем недавно, после того как уже в 1999 году вскрыли могилу путешественника. Ранее считалось, что Прончищев умер от цинги.

Сама бухта долгое время была безымянной. В 1913 году мыс у входа в бухту был назван экспедицией Вилькицкого в честь жены Василия Прончищева — Татьяны Прончищевой, которая сопровождала мужа в путешествии (всего лишь на 14 дней пережила его), и на карте мыс был отмечен как «м. Прончищевой». В 1920-е годы картографы расшифровали эту надпись как «бухта Марии Прончищевой». Участие Татьяны Прончищевой в полярной экспедиции было неофициальным. Факт участия и смерти жены Прончищева в экспедиции зафиксирован документально лишь в вахтенном журнале дубель-шлюпки «Якутск», без указания её имени. Только в 1983 году студент МГУ В.Богданов установил подлинное имя и биографию Прончищевой. Интересно, что в самом поселке Усть-Оленек жители всегда знали, что жену Василия Прончищева звали Татьяна, а сам Василий сломал ногу.

(Читать далее . )

Путешествие по восточному побережью Таймыра к бухте Прончищевой. Часть 2.

Источник