Путешествие по россии академика фалька

Иоганн Петер Фальк (1725-1774) родился в Швеции. В1768 году Академия наук предложила ему совершить путешествие по России. Путешествие продолжалось около 6 лет. На Северном Кавказе Фальк побывал в 1773 году. Его слабое здоровье во время путешествий было подорвано окончательно, и, не выдержав страданий, он в 1774 году, находясь в Казани, застрелился.

СТРАНА ПРИ ТЕРЕКЕ

Что я буду говорить о стране при Тереке, то сообщаю я частью из моих собственных наблюдений и некоторых примечаний, учиненных во время пребывания моего у теплиц, частью же из собранных достоверных известий. Ученый и неутомимый профессор Гюльденштедт, объехавший страны Кавказа, сообщит подробнейшие и основательнейшие известия о Тереке, мною же собранные примечания могут служить дополнением к познанию сей страны.

Калмыки называют Терек Тер-гал, то есть Гол-река. Оная река выходит из Кавказских гор и течет до соединения с рекой Малкой. Слева принимает она в себя только малые ручьи, а справа, у Щедриной, большую и быструю реку Сунжу, которую татары называют Сумышем, в горах славную по чистой воде реку Аргун, при которой живут чеченцы.

На горном хребте при устье Сунжи у Барагуна имеются Петровские теплицы, а на другом берегу у Черноланой станицы — теплицы Екатерининские, каковых есть еще много в некотором расстоянии от Терека. Левый берег населен только на Тереке, но и то немного. На правом берегу в большем или меньшем расстоянии находятся деревни горских татар. На левой, или российской, стороне вся Куманская степь необитаема. Селения на левом берегу, кроме двух небольших деревень, суть все укрепленные станицы, в которых в 1773 году считалось: гребенских служащих казаков — 500 человек, семейных — 450, волжских — 507. Каждого казака семейство можно считать состоящим из 4 душ; некоторые холосты.

У Черноланой станицы на правом берегу реки, но в 10 верстах от оного на горном хребте находятся Екатерининские теплицы, на горе небольшие окопы, а при подошве оной при теплицах татарская деревня Девлет-Гирей-аул. Владетель ее Девлет-Гирей, находившийся под покровительством России, убит татарами и вместо его малолетнего сына управлял деревней староста их Хаджи Элбузда. Деревня велика, имеет много скота, но земледелием занимается очень мало. [169]

Щедрина, или Щедринская, станица, как и все прочие на Тереке, походит на Черноланую и имеет одну только церковь. В ней живут 150 гребенских казаков. Кроме казаков живут здесь разные российские, татарские и армянские купцы, которые сию станицу из прочих сделали первой.

В стороне от Щедриной впадает в Терек справа река Сунжа. В двух верстах выше ее устья стоит татарская деревня Барагун, или, как говорят россияне, Брагун, на левом ее берегу. Деревня большая и открытая, дома частью каменные, из необожженных кирпичей, частью мазанки. Сия деревня принадлежит трем мурзам, или князьям, — Аруламбею, Кудениту и Кучлуку, находящимся под покровительством России. Их жилища гораздо лучше прочих, а особенно небольшая пристройка (конак уи), в которой они летом принимают гостей, дав о сем знать наперед посредством вывешенных на шест оленьих рогов. Поселяне суть хорошие сельские хозяева, имеют большое скотоводство, особенно хороших лошадей, сеют на полях столько, сколько для них потребно; есть также у них хорошие сады, в которых растут дыни, арбузы и другие овощи. Они разводят также и хлопчатую бумагу. В самой деревне живут, по причине торга, 10-12 армян, кои содержат виноградные сады.

Барагунские татары богаты. Кладбища их наполнены надгробными камнями с именами усопших, арабскими нравоучениями из Алкорана и высеченными изображениями луков и стрел.

В пяти верстах от деревни находятся славные Петровские теплицы.

В1773 году (в Кизляре) пуд ржаной муки стоил 40 копеек, муки пшеничной — 60 и 70 копеек,

фунт говядины — 2 копейки, баранина — 2,5 копейки. 1 фунт чеченского табаку -10 — 15 копеек.

Чеченцы сеют много чечевицы, называемой у них нохут.

Теперь я сообщу известия, полученные мною о развалинах и останках прежних жителей Терекской страны и подошвы Северного Кавказа.

При Щедрине, а особенно у устья Сунжи, у Барагуна и Новогладской станицы и в других местах близ берегов видно много небольших курганов. За Щедриной, в сторону от Терека, у озера Карчега виден еще высокий вал большой четырехугольной площади с четырьмя прорезями, или воротами. Россияне называют сие место городищем, то есть бывший город, а татары — Шихум-кала.

Большая деревня Эндери, или, как ее называют россияне, Андреева, при речке Акташе, состоит из двух отделений, из коих одно называется Туменом. Мне кажется, что оный есть тот самый Тюмень, который в Миллеровом собрании Российской истории назван Терки. Может быть, в том месте, где находится нынешний Тумен, был прежде старый Тумен; в противном случае мог бы оный, по образу татар, быть перемещаем один или несколько раз и удержать свое название. Барагун стоит уже на пятом месте, но все еще называется Барагун.

Текст воспроизведен по изданию: Кавказ: европейские дневники XIII-XVIII веков. Нальчик. Издательство М. и В. Котляровых. 2010

Источник

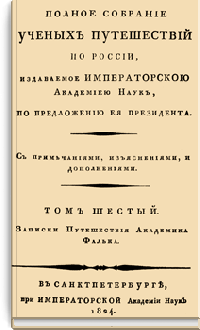

Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академией Наук, по предложению ее президента. Том шестой. Записки Путешествия Академика Фалька

Список томов

Оглавление

- Часть Первая. Путешествие от С.Петербурга до Томска 15

- Глава I. От С.Петербурга до Новагорода 15

- Глава II. От Новагорода до Твери 18

- Глава III. От Твери до Москвы 22

- Глава IV. ОТ Москвы до Коломны 25

- Глава V. Обозрение стран Оки около Переславля Рязанского 30

- Глава VI. Провинция Пензенская 41

- Глава VII. От Коломны до Новохоперской крепости 48

- Глава VIII. Страна Медведицы 54

- Глава IX. Страна среднего Дона 62

- Глава X. Страна при Тереке 70

- Глава XI. Южная Куманская степь 101

- Глава XII. Обозрение стран по Волге от Казани до Астрахани 112

- Глава XIII. Обозрение округа Казанского 177

- Глава XIV. Губерния Вятская 205

- Глава XV. Калмыцкая степь 221

- Глава XVI. Страна при реке Урале, и Оренбургская Провинция 231

- Глава XVII. Провинция Уфимская 269

- Глава XVIII. Пермь 282

- Глава XIX. Уральские горы 314

- Глава XX. Екатеринбургская и Исетская Провинция 322

- Глава XXI. Страна Пышминская 356

- Глава XXII. Нижняя Тура и Тюмень 358

- Глава XXIII. Страна по Тоболю 363

- Глава XXIV. Ишимская степь 367

- Глава XXV. Иртышь, и страна его сопровождающая 382

- Глава XXVI. Тобольск 411

- Глава XXVII. Бэрабинская степь 430

- Глава XXVIII. Колыванская губерния 449

- Глава XXIX. История Колывано-Воскресенских заводов 460

- Глава XXX. Верхняя река Обь 526

- Глава XXXI. Кузнецкой уезд 538

- Глава XXXII. Томской уезд 548

Скачать

Скачать с Torrent

Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академией Наук, по предложению ее президента. Том шестой. Записки Путешествия Академика Фалька

Оригинальное название: Полное собранiе ученыхъ путешествiй по Россiи, издаваемое Императорскою Академiею Наукъ, по предложенiю ея президента. Томъ шестый. Записки Путешествiя Академика Фалька

Издательство: Императорская Академия Наук

Место издания: СПб.

Год издания: 1824

Количество страниц: 560 с.

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло в свет по инициативе президента Санкт-Петербургской академии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распространения основных сведений о России, полученных в результате экспедиций Академии наук, предпринятых в разные годы. В сочинение вошли следующие исследования: «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова, ботаника и этнографа, участника Второй Камчатской экспедиции; «Записки путешествия академика Лепехина» (Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель и лексикограф, принимал участие во многих научных экспедициях по Уралу, Поволжью, Западной Сибири и Русскому Северу); «Записки путешествия академика Фалька» (Иоганн Петер Фальк, врач и естествоиспытатель, был начальником Оренбургской экспедиции, охватившей Сибирь и Алтай). Каждое исследование предваряет биография автора.

Издание иллюстрирует атлас, в первую тетрадь первой части которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая часть атласа с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька», как и восьмой том «Собрания», который должен был содержать третью часть исследования Фалька, изданы не были.

Атлас содержит иллюстративный материал к «Полному собранию ученых путешествий по России», издававшемуся под эгидой Санкт-Петербургской академии наук в 1818–1825 гг. В первую тетрадь первой части атласа вошли карты, планы и иллюстрации, относящиеся к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая часть атласа с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька», как и восьмой том «Собрания», который должен был содержать третью часть исследования Фалька, изданы не были.

Источник

Путешествие по россии академика фалька

ИОГАНН ПЕТЕР ФАЛЬК

Иоганн Петер Фальк (1725-1774) родился в Швеции. В1768 году Академия наук предложила ему совершить путешествие по России. Путешествие продолжалось около 6 лет. На Северном Кавказе Фальк побывал в 1773 году. Его слабое здоровье во время путешествий было подорвано окончательно, и, не выдержав страданий, он в 1774 году, находясь в Казани, застрелился.

СТРАНА ПРИ ТЕРЕКЕ

Что я буду говорить о стране при Тереке, то сообщаю я частью из моих собственных наблюдений и некоторых примечаний, учиненных во время пребывания моего у теплиц, частью же из собранных достоверных известий. Ученый и неутомимый профессор Гюльденштедт, объехавший страны Кавказа, сообщит подробнейшие и основательнейшие известия о Тереке, мною же собранные примечания могут служить дополнением к познанию сей страны.

Калмыки называют Терек Тер-гал, то есть Гол-река. Оная река выходит из Кавказских гор и течет до соединения с рекой Малкой. Слева принимает она в себя только малые ручьи, а справа, у Щедриной, большую и быструю реку Сунжу, которую татары называют Сумышем, в горах славную по чистой воде реку Аргун, при которой живут чеченцы.

На горном хребте при устье Сунжи у Барагуна имеются Петровские теплицы, а на другом берегу у Черноланой станицы — теплицы Екатерининские, каковых есть еще много в некотором расстоянии от Терека. Левый берег населен только на Тереке, но и то немного. На правом берегу в большем или меньшем расстоянии находятся деревни горских татар. На левой, или российской, стороне вся Куманская степь необитаема. Селения на левом берегу, кроме двух небольших деревень, суть все укрепленные станицы, в которых в 1773 году считалось: гребенских служащих казаков — 500 человек, семейных — 450, волжских — 507. Каждого казака семейство можно считать состоящим из 4 душ; некоторые холосты.

У Черноланой станицы на правом берегу реки, но в 10 верстах от оного на горном хребте находятся Екатерининские теплицы, на горе небольшие окопы, а при подошве оной при теплицах татарская деревня Девлет-Гирей-аул. Владетель ее Девлет-Гирей, находившийся под покровительством России, убит татарами и вместо его малолетнего сына управлял деревней староста их Хаджи Элбузда. Деревня велика, имеет много скота, но земледелием занимается очень мало. [169]

Щедрина, или Щедринская, станица, как и все прочие на Тереке, походит на Черноланую и имеет одну только церковь. В ней живут 150 гребенских казаков. Кроме казаков живут здесь разные российские, татарские и армянские купцы, которые сию станицу из прочих сделали первой.

В стороне от Щедриной впадает в Терек справа река Сунжа. В двух верстах выше ее устья стоит татарская деревня Барагун, или, как говорят россияне, Брагун, на левом ее берегу. Деревня большая и открытая, дома частью каменные, из необожженных кирпичей, частью мазанки. Сия деревня принадлежит трем мурзам, или князьям, — Аруламбею, Кудениту и Кучлуку, находящимся под покровительством России. Их жилища гораздо лучше прочих, а особенно небольшая пристройка (конак уи), в которой они летом принимают гостей, дав о сем знать наперед посредством вывешенных на шест оленьих рогов. Поселяне суть хорошие сельские хозяева, имеют большое скотоводство, особенно хороших лошадей, сеют на полях столько, сколько для них потребно; есть также у них хорошие сады, в которых растут дыни, арбузы и другие овощи. Они разводят также и хлопчатую бумагу. В самой деревне живут, по причине торга, 10-12 армян, кои содержат виноградные сады.

Барагунские татары богаты. Кладбища их наполнены надгробными камнями с именами усопших, арабскими нравоучениями из Алкорана и высеченными изображениями луков и стрел.

В пяти верстах от деревни находятся славные Петровские теплицы.

В1773 году (в Кизляре) пуд ржаной муки стоил 40 копеек, муки пшеничной — 60 и 70 копеек,

фунт говядины — 2 копейки, баранина — 2,5 копейки. 1 фунт чеченского табаку -10 — 15 копеек.

Чеченцы сеют много чечевицы, называемой у них нохут.

Теперь я сообщу известия, полученные мною о развалинах и останках прежних жителей Терекской страны и подошвы Северного Кавказа.

При Щедрине, а особенно у устья Сунжи, у Барагуна и Новогладской станицы и в других местах близ берегов видно много небольших курганов. За Щедриной, в сторону от Терека, у озера Карчега виден еще высокий вал большой четырехугольной площади с четырьмя прорезями, или воротами. Россияне называют сие место городищем, то есть бывший город, а татары — Шихум-кала.

Большая деревня Эндери, или, как ее называют россияне, Андреева, при речке Акташе, состоит из двух отделений, из коих одно называется Туменом. Мне кажется, что оный есть тот самый Тюмень, который в Миллеровом собрании Российской истории назван Терки. Может быть, в том месте, где находится нынешний Тумен, был прежде старый Тумен; в противном случае мог бы оный, по образу татар, быть перемещаем один или несколько раз и удержать свое название. Барагун стоит уже на пятом месте, но все еще называется Барагун.

Текст воспроизведен по изданию: Кавказ: европейские дневники XIII-XVIII веков. Нальчик. Издательство М. и В. Котляровых. 2010

© текст — Аталиков В. 2010

© сетевая версия — Тhietmar. 2014

© OCR — Станкевич К. 2014

© дизайн — Войтехович А. 2001

© Издательство М. и В. Котляровых. 2010

Источник