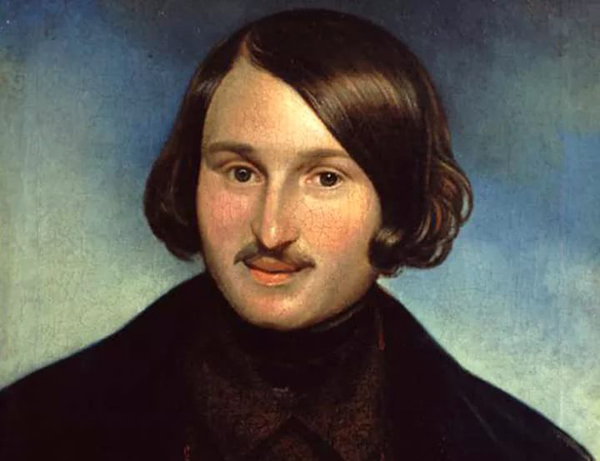

Путешествие по странам гоголя

За границей он жил в Германии, Швейцарии, зиму провёл с А. Данилевским в Париже, где встретился и особенно сблизился со Смирновой и где его застало известие о смерти Пушкина, страшно его поразившее.

В марте 1837 он был в Риме, который чрезвычайно ему полюбился и стал для него как бы второй родиной. Европейская политическая и общественная жизнь всегда оставалась чужда и совсем незнакома Гоголю; его привлекала природа и произведения искусства, а Рим в то время представлял именно эти интересы. Гоголь изучал памятники древности, картинные галереи, посещал мастерские художников, любовался народной жизнью и любил показывать Рим, «угощать» им приезжих русских знакомых и приятелей.

Но в Риме он и усиленно работал: главным предметом этой работы были «Мёртвые души», задуманные ещё в Петербурге в 1835; здесь же, в Риме закончил он «Шинель», писал повесть «Анунциата», переделанную потом в «Рим», писал трагедию из быта запорожцев, которую, впрочем, после нескольких переделок уничтожил.

Осенью 1839 он вместе с Погодиным отправился в Россию, в Москву, где его с восторгом встретили Аксаковы. Потом он поехал в Петербург, где ему надо было взять сестёр из института; затем опять вернулся в Москву; в Петербурге и в Москве он читал ближайшим друзьям законченные главы «Мёртвых душ».

Устроив свои дела, Гоголь опять отправился за границу, в любимый Рим; друзьям он обещал вернуться через год и привести готовый первый том «Мёртвых душ». К лету 1841 года первый том был готов. В сентябре этого года Гоголь отправился в Россию печатать свою книгу.

Ему снова пришлось пережить тяжёлые тревоги, какие испытал он некогда при постановке на сцене «Ревизора». Книга была представлена сначала в московскую цензуру, которая собиралась совсем запретить её; затем книга отдана в цензуру петербургскую и благодаря участию влиятельных друзей Гоголя была, с некоторыми исключениями, дозволена. Она вышла в свет в Москве («Похождения Чичикова или Мёртвые души, поэма Н. Гоголь», М. 1842).

В июне Гоголь опять уехал за границу. Это последнее пребывание за границей было окончательным переломом в душевном состоянии Гоголя. Он жил то в Риме, то в Германии, во Франкфурте, Дюссельдорфе, то в Ницце, то в Париже, то в Остенде, часто в кружке своих ближайших друзей — Жуковского, Смирновой, Виельгорских, Толстых, и в нём всё сильнее развивалось то религиозно-пророческое направление, о котором упомянуто выше.

Высокое представление о своём таланте и лежащей на нём обязанности повело его к убеждению, что он творит нечто провиденциальное: для того, чтобы обличать людские пороки и широко смотреть на жизнь, надо стремиться к внутреннему совершенствованию, которое даётся только богомыслием. Несколько раз пришлось ему перенести тяжёлые болезни, которые ещё больше увеличивали его религиозное настроение; в своем кругу он находил удобную почву для развития религиозной экзальтации — он принимал пророческий тон, самоуверенно делал наставления своим друзьям и в конце концов приходил к убеждению, что сделанное им до сих пор было недостойно той высокой цели, к которой он считал себя призванным. Если прежде он говорил, что первый том его поэмы есть не больше, как крыльцо к тому дворцу, который в нём строится, то в это время он готов был отвергать всё им написанное, как греховное и недостойное его высокого посланничества.

Н. В. Гоголь с детских лет не отличался крепким здоровьем. Смерть в отрочестве его младшего брата Ивана, безвременная кончина отца наложили отпечаток на его душевное состояние. Работа над продожением «Мёртвых душ» не клеилась, и писатель испытывал мучительные сомнения в том, что ему удасться довести задуманное произведение до конца. Летом 1845 года его настигает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ», принеся её в жертву Богу. В благодарность за избавление от болезни, Гоголь решает уйти в монастырь и стать монахом, но монашество не состоялось. Зато его уму представилось новое содержание книги, просветлённое и очищенное; ему казалось, что он понял, как надо писать, чтобы «устремить всё общество к прекрасному». Он решает служить Богу на поприще литературы. Началась новая работа, а тем временем его заняла другая мысль: ему скорее хотелось сказать обществу то, что он считал для него полезным, и он решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе своего нового настроения и поручает издать эту книгу Плетнёву. Это были «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб, 1847).

Большая часть писем, составляющих эту книгу, относится к 1845 и 1846 годам, той поре, когда религиозное настроение Гоголя достигло своего высшего развития. 40-е гг. — пора формирования и размежевания двух различных идеологий в современном ему русском образованном обществе. Гоголь остался чужд этому размежеванию несмотря на то, что каждая из двух враждующих партий — западников и славянофилов, предъявляла на Гоголя свои законные права. Книга произвела тяжёлое впечатление и на тех, и на других, поскольку Гоголь мыслил совершенно в иных категориях. Даже друзья-Аксаковы отвернулись от него. Гоголь своим тоном пророчества и назидания, проповедью смирения, из-за которой виднелось, однако, собственное самомнение; осуждениями прежних трудов, полным одобрением существующих общественных порядков явно диссонировал тем идеологам, кто уповал лишь на социальное переустройство общества. Гоголь, не отвергая целесообразности социального переустройства, основную цель видел в духовном самосовершенствовании. Поэтому на долгие годы предметом его изучения становятся труды отцов Церкви. Но, не примкнув ни к западникам, ни к славянофилам, Гоголь остановился на полпути, не примкнув целиком и к духовной литературе — Серафим Саровский, отец Игнатий (Брянчанинов) и др. Он остался Гоголем.

Впечатление книги на литературных поклонников Гоголя, желающих видеть в нём лишь вождя «натуральной школы», было удручающее. Высшая степень негодования, возбуждённого «Выбранными местами», выразилась в известном письме Белинского из Зальцбрунна.

Гоголь мучительно переживал провал своей книги. Лишь А. О. Смирнова и П. А. Плетнёв смогли поддержать его в эту минуту, но то были лишь частные эпистолярные мнения. Нападения на неё он объяснял отчасти и своей ошибкой, преувеличением назидательного тона, и тем, что цензура не пропустила в книге нескольких важных писем; но нападения прежних литературных приверженцев он мог объяснить только расчётами партий и самолюбий. Общественный смысл этой полемики был ему чужд; по примеру Пушкина, он считал себя рождённым «для звуков сладких и молитв».

В подобном смысле были им тогда написаны «Предисловие ко второму изданию Мертвых Душ»; «Развязка Ревизора», где свободному художественному созданию он хотел придать характер нравоучительной аллегории, и «Предуведомление», где объявлялось, что четвёртое и пятое издание «Ревизора» будут продаваться в пользу бедных… Неудача книги произвела на Гоголя подавляющее действие. Он должен был сознаться, что ошибка была сделана; даже друзья, как С. Т. Аксаков, говорили ему, что ошибка была грубая и жалкая; сам он сознавался Жуковскому: «я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё».

В его письмах с 1847 года уже нет прежнего высокомерного тона проповедничества и назидания; он увидел, что описывать русскую жизнь можно только посреди неё и изучая её. Убежищем его осталось религиозное чувство: он решил, что не может продолжать работы, не исполнив давнишнего намерения поклониться Святому Гробу. В конце 1847 года он переехал в Неаполь и в начале 1848 года отплыл в Палестину, откуда через Константинополь и Одессу вернулся окончательно в Россию.

Пребывание в Иерусалиме не произвело того действия, какого он ожидал. «Ещё никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, — говорит он. — У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия».

Свои впечатления от Палестины Гоголь называет сонными; застигнутый однажды дождём в Назарете, он думал, что просто сидит в России на станции. Он пробыл конец весны и лето в деревне у матери, а 1 сентября переехал в Москву; лето 1849 года проводил у Смирновой в деревне и в Калуге, где муж Смирновой был губернатором; лето 1850 года прожил опять в своей семье; потом жил некоторое время в Одессе, был ещё раз дома, а с осени 1851 года поселился опять в Москве, где жил в доме А. П. Толстого.

Он продолжал работать над вторым томом «Мёртвых душ» и читал отрывки из него у Аксаковых, но в нём продолжалась та же мучительная борьба между художником и христианином, которая шла в нём с начала сороковых годов. По своему обыкновению, он много раз переделывал написанное, вероятно, поддаваясь то одному, то другому настроению. Между тем его здоровье всё более слабело; в январе 1852 года его поразила смерть жены Хомякова, которая была сестрой его друга Языкова; им овладел страх смерти; он бросил литературные занятия, стал говеть на масленице; однажды, когда он проводил ночь в молитве, ему послышались голоса, говорившие, что он скоро умрёт.

Источник

Паломничество Гоголя по Святым Землям

материалы

по теме

экскурсии

Походы Александра Македонского

Дуэль

1 Россия

В 1848 году Николай Васильевич Гоголь совершил паломничество на Святую Землю. Он стремился туда, смотрел на путешествие в Палестину как «на важнейшее из событий своей жизни». Главной целью его паломничества был Гроб Господень. Однако ожидания Гоголя от поездки не во всем оправдались.

В сентябре 1841 года, окончив за границей работу над первым томом «Мертвых душ», Николай Васильевич Гоголь отправился в Россию печатать свою книгу. Цензурные затруднения сильно волновали писателя, настроение его было подавленным. Примерно в это время у него созрел план путешествия в Иерусалим. Намерение Гоголя поехать в Палестину явилось естественным результатом его стремлений к духовному возрождению и обновлению.

В 1842 году Гоголь получил благословение на поездку в Иерусалим от епископа Харьковского, преосвященного Иннокентия. Об этом событии писал в своих воспоминаниях Аксаков: «Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню»». Совершить это путешествие Гоголь смог только спустя шесть лет после получения благословения. Все эти годы он готовил себя к поездке, писал молитвы, много читал.

2 Неаполь

В конце 1847 года писатель приехал в Неаполь. Получив от министра иностранных дел беспошлинный паспорт на полтора года для свободного путешествия по святым местам, а также рекомендательные письма ко всем русским консулам в турецких владениях, Гоголь 22 января 1848 года сел на пароход «Капри» и отплыл на Мальту.

3 Мальта

За время этого короткого переезда по Средиземному морю Гоголю пришлось испытать все неприятные ощущения морской болезни. Прибыв на Мальту, Н. В. Гоголь написал графу А. П. Толстому, жаловался ему на морскую болезнь, «плохой отелишко» на острове, сообщил, что «со страхом думает о предстоящем четырехсуточном переезде» и о том, что «пароход раньше 27, кажется, нейдет». Гоголь оказался на пароходе «Истамбул», отправляющемся в Смирну, а затем в Бейрут, вместе с членами первого состава Русской духовной миссии в Иерусалиме.

4 Бейрут

В Бейруте Гоголь остановился у своего давнего товарища, генерального Бейрутского консула, Константина Михайловича Базили, который вызвался сопроводить писателя в Иерусалим. Писатель пробыл какое-то время у него в гостях.

5 Путь до Иерусалима

Когда точно писатель в обществе Базили и отставного генерала М. И. Крутова отправился из Бейрута в Иерусалим, точно не известно. Гоголь и его спутники избрали сухопутную дорогу по берегу Средиземного моря.

«Подымаясь с ночлега до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровождении и пеших, и конных провожатых; гусем шел конный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником», — писал Гоголь в письме Жуковскому.

Свой маршрут Гоголь подытожил в письме Шевыреву из Бейрута от 30 марта 1848 года: «С помощью генерального нашего консула в Сирии Базили, моего старого товарища по школе, путь в Иерусалим, через Сидон и древний Тир и Акру, а оттуда через Назарет, совершил».

Жуковскому Гоголь писал: «…в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции». Писатель явно торопился к главной цели своего паломничества ─ Гробу Господню. И, покидая Галилею, пересекая Самарию, въезжая в Иудею, он мало обращал внимания на окружающие достопримечательности.

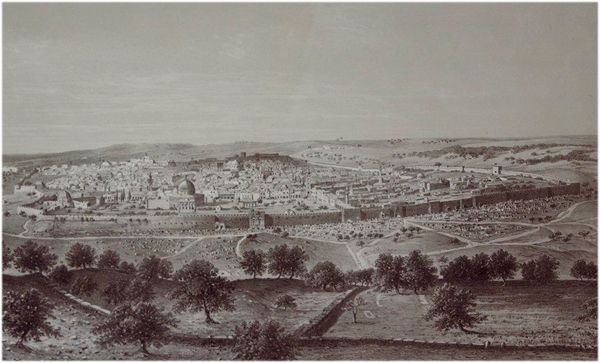

6 Иерусалим

16 февраля 1848 года Гоголь въехал в Иерусалим, и в его записной книжке появилась многозначительная запись: «Николай Гоголь ─ в Св. Граде». По прибытии в Иерусалим Гоголь, вероятней всего, остановился в резиденции Патриарха Иерусалимского (она совмещена с монастырем святых Константина и Елены). В ней была предназначена особая квартира для российского консула и его гостей. Базили еще в письме Гоголю от 6 января 1848 года предупреждал, что писатель будет жить у него в Иерусалиме.

«Взгляд на Иерусалим с Масличной горы» Ф. Е. Пейри, 1862 г.

Из переписки с Жуковским видно, что сильное впечатление произвела на Гоголя литургия у Гроба Господнего: «Я говел и приобщался у самого гроба господня. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй!» и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно!»

Еще будучи в России Гоголь собирался помолиться у Гроба Господня за всю русскую землю, составил список «Чьи имена вспомнить у Гроба Святого». Но на деле, судя по тому же письму Жуковскому, вышло несколько иначе: «Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного…»

7 Мертвое море

В обратный путь из Иерусалима в Бейрут Гоголь пустился также по суше и в сопровождении Константина Базили. На этот раз в пути ему встретилось одно место, которое произвело на него сильное впечатление. Когда путешественники оставили берег Мертвого моря, Базили взял с писателя слово, чтобы тот не смотрел назад. Четыре часа поднимались они в гору. Наконец Базили остановился и разрешил Гоголю обернуться. «Я так и ахнул от удивления! Вообразите себе, что я увидал! На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустика, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи, или, лучше сказать, ─ горы, внизу, виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору… Не могу вам описать, как хорошо было это море при захождении солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какою-то фиолетовою жидкостью», — так описывал свои впечатления Гоголь, будучи в гостях у Смирновой-Россет в июне 1849 года.

8 Возвращение

Обратно из Бейрута Гоголь возвращался через Константинополь и Одессу. Вернулся он из этого путешествия совсем не в том душевном состоянии, как ему это представлялось заранее. После возвращения из Палестины Николай Васильевич был сильно подавлен, вместо рассказа о поездке, Гоголь отправлял собеседников к прочтению воспоминаний других паломников, не в состоянии описывать что-либо сам. Его восторженное состояние у Гроба Господнего сменилось осознанием «черствости» своей души, при всем своем стремлении к Богу и духовному очищению, он осознавал, насколько он далек от этого. «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье — вот весь результат», — писал Гоголь отцу Матфею Константинопольскому.

Гоголь отправлялся в Палестину со сложившимися представлениями о всех местах, связанных с евангельскими событиями. Постоянное чтение Священного Писания помогло его воображению, еще задолго до путешествия, воссоздать в душе древнюю библейскую Палестину. Эта идеально-воображаемая Святая Земля со страниц Евангелия постепенно укоренялась в сердце писателя. Гоголь вез с собой в путешествие евангельский облик Святой Земли, с красотой ее природы, ставшей уже достоянием минувшего. Но в действительности он встретил там совсем другой пейзаж. Своим внешним видом Палестина не могла умиротворить душу писателя, уничтожить в нем трагический разлад с самим собой. Наоборот, она вполне соответствовала его настроению, и, может быть, усиливала это настроение.

Источник