Путешествие по Таджикистану. Автостоп, Памирский тракт, граница с Афганистаном

Памир называют Крышей мира, Подножием смерти или бога Солнца. Эта горная система находится на территории четырёх государств: Таджикистана, Китая, Афганистана и Индии. Горам не важны границы, но вот люди столетиями спорят из-за того кому должна принадлежать эта территория..

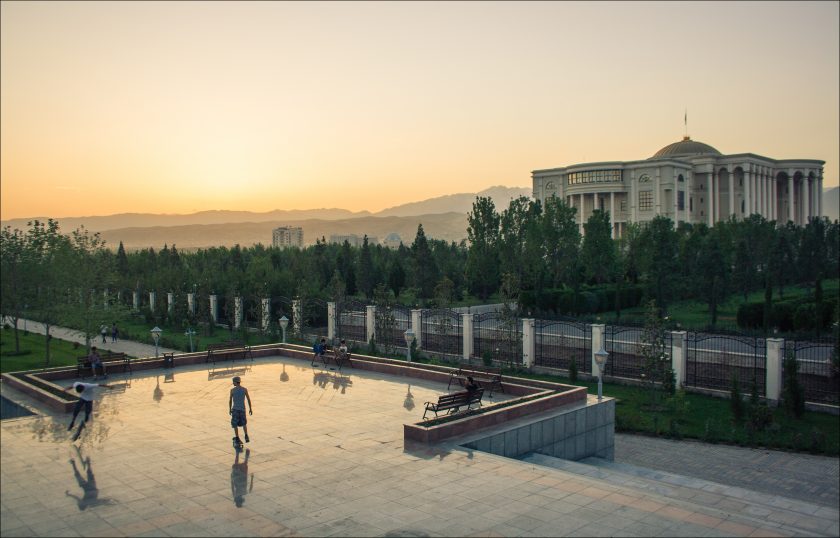

Знакомство с Таджикистаном у меня началось со столицы — Душанбе, куда я добрался на местном автобусе от границы с Узбекистаном. Первый контраст после прохождения сложной узбекской границы — это очень дружелюбные люди, готовые во всем помогать приезжему.

В центре Душанбе достаточно красиво и чисто, люди гоняют на мерседесах и ходят в костюмах с айфонами. Окраины ни чем не отличаются от типичного советского города.

Виза в Таджикистан

Для граждан Украины и России виза в Таджикистан не нужна, но на каждый день пребывания в стране требуется регистрация, которую можно получить либо в гостинице, либо у местных. Без регистрации в стране можно находиться всего три дня, но если с выходными — пять. Без регистрации нельзя купить местную симку. Интернет я добывал у водителей, которые раздавали мне wifi с телефонов, либо в некоторых местных кафешках.

Ночлег в Душанбе

Первой сложностью для меня оказалась проблема с ночлегом. В столице мне не удалось найти каучсерфера, а все гостиницы и хостелы были либо забиты, либо достаточно дороги. Пришлось значительно потратиться, так что советую заниматься поиском жилья при посещении Душанбе заранее. Удобный сервис, который показывает варианты сразу с Букинга, Агоды и других сайтов:

Пермит в Памир

Целью путешествия было прохождение Памирского тракта, а для этого требуется разрешение (пермит), которое делается в ОВИРе и стоит 25 сомони (около 200 руб):

- В Душанбе разрешение делают в течение суток по адресу: Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 5 (ОВИР).

- В Кулябе разрешение можно получить за 2-3 часа в местном ОВИРе. Без разрешения в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) вас не пустят.

В Таджикистане много ослов.

В Кулябе кроме рынка ничего примечательного нет.

От Куляба до Шарообода (границы ГБАО) меня подвезли вот такие парни.

Как ни странно, мы доехали без происшествий.

По пути мне повстречался мужчина, который круглый год живет в горах. Когда он узнал, что я из Донбасса, то засыпал вопросами о политической ситуации в Украине и оказалось, что разбирается в этом всем лучше меня, знает все последние новости, карту боевых действий и географию Донецкой области с точностью до мелких сел, чем меня очень удивил.

К ГБАО я добрался уже к вечеру, где ребята на блок-посту очень обрадовались мне, расспрашивали весь вечер, оставили у себя ночевать, а утром посадили на фуру в Хорог.

К слову, Памирский тракт можно проехать купив джип-тур за 2-3 тыс евро.

Либо автостопом с дальнобойщиками, например. На моё путешествие по Памиру ушло около 3500 руб за 6 дней. Самым дорогим пунктом была ночёвка в Душанбе (1500 руб) и 1000 руб на проезд из Мургаба в Киргизию.

После Шурообада начинаются невероятной красоты горы.

И невероятно плохая дорога.

От Шурообода до Хорога менее 400км, но проходятся они за 2 дня, средняя скорость движения 20-30 км. в час.

Приходится переплывать реки вброд.

Скатываться с обрыва в пропасть.

По другую сторону обрыва солнечный Афганистан.

Бурная река Пяндж, разделяющая Таджикистан и Афганистан.

И прекрасные афганские дороги.

Пару раз в день останавливаемся перекусить вот в таких кафешках.

Постоянно происходят аварии и поломки. Местные не бросают друг друга в беде, так что каждый час мы останавливались ремонтировать чужие машины.

В Хороге мой водитель пересадил меня к своему другу, который ехал в Мургаб, что было идеально. Кстати, в Хороге проще и быстрее получить афганскую визу, чем в Москве, например. Но у меня были другие планы.

От Хорога в Мургаб около 300 км, но они тоже проходятся за 2 дня. Пейзажи становятся все более неземными.

Это был июнь, но на высоте около 4 км было достаточно прохладно.

Подъезжаем к Мургабу.

Почти все фото делаю на ходу.

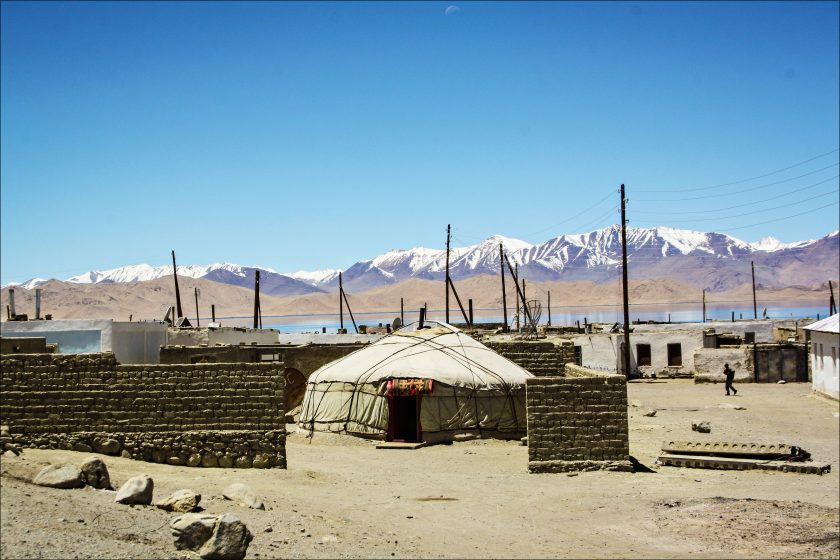

Вот и сам Мургаб — город расположен на Памире, на высоте более 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным городом на территории бывшего СССР.

Дети играют в мяч.

Мургаб. Местные жители пригласили меня погреться в юрте и в ней же предложили остаться на ночлег за 10 сомони (80 руб). Гостиницы здесь очень дорогие.

Переночевав в юрте, я отправился гулять по окрестностям и не сразу заметил какую-то непонятную дымку.

Которая очень быстро разрасталась.

Сперва я подумал, что это конец света, но местные пояснили, что это обычная песчаная буря.

Так что, заселфившись, я пошел прятаться в юрту.

Последним пунктом на моем пути стало озеро Каракуль.

Должен сказать, что из Мургаба очень сложно уехать, трафик нулевой. Ходит только 1 автобус в сторону Киргизии по утрам и то, если набираются пассажиры.

Условия регистрации я нарушил на один день, объяснив это на границе тяжелой дорогой. Меня пропустили без проблем, но так делать не советую.

Дальше была Киргизия, но это уже другая история.

Рекомендую заглянуть:

©Sergey Kior. Копирование материала запрещено.

Понравилась статья? Буду очень благодарна, если вы расскажете о ней друзьям:

Вы можете оценить эту статью:

Источник

Путешествие по Таджикистану

Оставив позади две с половиной недели дорог по Киргизии, хайвэй упирается в неприступный массив Тянь-Шаня. Словно разделительная полоса, позади остаются тучные зеленые пастбища, цветущие сады и море фруктов. Впереди же нас ждут безжизненные высокогорные плато с изумрудными озерами, сверкающие остроконечные вершины гор и жесткое слепящее солнце.

Где-то среди этого нагромождения камней, вьется, и набирает высоту гравийка к первому пограничному пункту. Их два — второй с таджикской стороны, а между ними километров двадцать ничейной территории. На этом коротком отрезке земли, где, кстати, живут люди, мы набираем высоту за 4000 метров.

За ним следом вышел старшина. По виду настоящий душман, таких часто в боевиках показывают. Глаза красные, я так понимаю, немного курит. Стандартный вопрос, кто и зачем. Москвичи и за видами, не менее стандартно отвечаем. Неужели тут можно бывать по делам? Вокруг горы и снег. Тут от скуки наверно повеситься можно. Как тут они зимой сидят, мне даже не хочется думать.

Жаль, режимный объект и нельзя пофотографировать. Поэтому сидим и ждём. Нашу киргизскую машину отпустили, а со стороны Таджикистана приехал наш новый «водила» Мухамед. У него «Тойота Прадо», неплохо гонять на такой по горному хайвэю. Оставляем на границе небольшую взятку, стандартная плата за пятиминутную задержку, иначе долгий осмотр на час, на два. Это нормально, говорит Мухамед, все платят. В Таджикистане вообще система взяток налажена и работает сама по себе. Даже если мент не тормозит, водитель сам останавливается и несет документы. В них лежит небольшая по номиналу денежка. На чай-сигареты блюстителям порядка и закона. Поэтому размениваем купюры на мелочь.

Немного проехав останавливаемся ещё на одном перевале. Тут кажется все 4600. Вышли поснимать, пара резких движений и — уже привет одышке. Несмотря на всю нашу предыдущую акклиматизацию, в этих горах меня прилично цепляет «горняшка», но все в пределах нормы.

В кишлаке нашли интересную мечеть, я такой формы ещё не встречал. Впрочем, это новодел.

Дороги, кстати, в весьма неплохом состоянии. Мы иногда ехали со скоростью 120 км в час. Но ухаб и ям, конечно, тоже хватает.

По дороге заехали в кишлак, возле которого на холмах стоит буддистская ступа. Когда-то тут был древний город-поселение. Над ним возвышался буддисткий монастырь, от которого осталась часть стен и каким-то чудом уцелела огромная ступа. В некоторых местах я видел остатки ступ, уже почти ставших обычными холмиками, до этой же надо подниматься и, может быть, это и есть причина, по которой ее еще не разобрали.

Кстати, многие дети тут неплохо знают английский и начинают на нем знакомиться. Что говорит о частых визитах англоговорящих туристов. Услышав русскую речь, некоторые даже удивляются.

Ещё несколько карточек из пути.

Священное озеро Ак-Балык. Говорят, увидеть белую рыбу – это к добру.

По тракту путешествует много велосипедистов. Респект им и уважуха, но по такой жаре. А по ночам в горах холодно. Удовольствие то ещё. Мне кажется, если надо быстро и сильно похудеть, то стоит проехать на велике по Памирскому тракту.

КомментарииОставить комментарий

- 1. в 09:18 AM 28 ноя 2012, Андрей написал(а):

Спасибо за отличный рассказ и фотографии.

2. в 01:30 PM 28 ноя 2012, Александр Медведев написал(а):

спасибо, освежили весенние воспоминания

3. в 03:15 PM 28 ноя 2012, Vlad написал(а):

Интересно! Спасибо за фото и рассказ самом путешествии и о людях там!

4. в 06:01 PM 28 ноя 2012, Елена написал(а):

Огромное спасибо! Особенно за отличные фото — если пожить пару недель на такой высоте, горная болезнь отпускает и начинаешь чувствовать красоту и грандиозность таких мест. Никогда не было там скучно, правда жила недолго — месяц летом.

5. в 08:45 AM 29 ноя 2012, Хайдаржон написал(а):

спасибо за рассказ, были ли вы ГАРМЧАШМЕ

6. в 04:40 AM 30 ноя 2012, Sherali написал(а):

Спасибо большое за рассказ о далеком стране и мужественных людей, которые там живут. Когда-то Российский старший офицер-пограничник сказал; только за то, что там, на Памире офицеры и солдаты находятся, им надо дать низкий поклон и платить им надо по максимум, а если они ещё хорошо служат, то им надо присвоит звание героя.

О блоге

Дмитрий Беркут: родился в Ленинградской области. Несколько лет работал в Сибири фотокором областной ежедневки. Член Союза Журналистов. На данный момент свободный фотожурналист — живу, фотографирую, пишу и много путешествую.

Николай Дудукин: родился в Москве журналист и фотограф, состою в союзе фотожурналистов России. Сотрудничаю с несколькими журналами. Мои посты о простых людях, которые окружают нас. Они такие разные… Это мы с вами показаны моими глазами.

Валерий Кламм, фотограф из Новосибирска, координатор фотоблога «Родинки на карте». Территории, города и поселки все очевиднее нуждаются в переосознании себя, в визуальных летописцах современного толка… Авторы нашего блог-сообщества создают эту летопись российской провинции — фотохроники повседневности.

Телков Федор Борисович: родился в 1986 году в Нижнем Тагиле. Член союза фотохудожников России. Участник международных и всероссийских выставок фотографии и современного искусства.

Алексей Мальгавко: живу в старинном городке Тара, Омская область. С 2005 года фотокорреспондент районной газеты «Тарское Прииртышье». Этот блог о провинциальной России, таежных деревушках и людях, живущих в них.

Екатерина Соловьева:пока училась на журфаке МГУ, работала в московских изданиях. Потом переехала на родину Канта и незаметно переквалифицировалась в фотожурналиста. Но все равно живу на две страны. Тема этого блога — «Человек в своей культурной среде».

Иван Дементиевский: родился в Непале (Катманду), журналист и фотограф, состою в союзе фотохудожников России. Сотрудничаю с несколькими журналами. Проходили выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле. Организатор нескольких экспедиций в труднодоступные регионы России и Непала.

Источник