Об экспедиции, Дневники участников Тибетской экспедиции

Мы идем при свете костров,

Мы идем при сиянии звезд,

Мы дойдем при молении духа,

Когда золото Солнца вспыхнет внутри нас,

Составим предисловие к дневнику: «Незабываемо знать, как идут путники во имя строения мира. Когда удобства городов простирают к ним объятия, они предпочитают зной и стужу. Когда мелкая собственность уносит лучшие умы, они слепо решают отдать серебро труда. Погружаясь в обычность очевидности, они сохраняют необычность действительности. Опасности лежат мостами достижений, и ночные светила являют путь. Одарено стремление и заложены магниты нахождений. Свидетельствую путь незабываемый. — Общинник Востока». Явите это предисловие доктору.

Тибетская экспедиция 1927-1928гг. явилась завершающим и наиболее драматичным этапом Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928гг.) Николая Константиновича Рериха.

В основной состав экспедиции входили Н.К.Рерих, Е.И.Рерих, Ю.Н.Рерих. Для путешествия по Тибету Н.К.Рерихом были приглашены доктор К.Н.Рябинин, заведующий транспортом П.К.Портнягин, начальник охраны полковник Н.В.Кордашевский, заведующий хозяйством А.А.Голубин. Елену Ивановну Рерих сопровождали сестры Л. М. и И. М. Богдановы. В состав каравана также входили конвой экспедиции, тибетец Кончок и бурят Д.Цыримпилов.

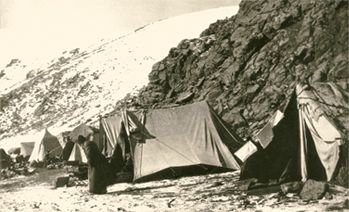

13 апреля 1927 года экспедиция отправилась через юго-западную Гоби в Тибет, 24 сентября достигла границы Тибета. 6 октября в долине Шенди ее остановил большой отряд тибетского ополчения. Власти Лхасы отказались разрешить экспедиции следовать дальше и продержали пять месяцев в снежном плену высоко в горах на плато Чантанг, в летних палатках, без запасов теплой одежды, продовольствия и фуража. Морозы достигали -60 градусов Цельсия, во фляге замерзал коньяк. В палатках ночью температура опускалась до -20 градусов. Местным жителям было запрещено продавать еду, которую сами тибетские власти продавали участникам экспедиции в мизерном количестве. Из-за бескормицы большинство животных каравана погибли. Несколько членов экспедиции скончались.

4 марта 1928 года власти наконец разрешили экспедиции следовать в Индию. 26 мая 1928 года в Дарджилинге экспедиция была официально распущена.

Туман не позволяет видеть всю удачу происходящего. Считаю, не было подобной удачи. Явление Мое настигло много врагов. Руки оторваны угрожавшие. Ярко могу утвердить славу Имени. Учитель чует, насколько широко разливается луч Нашего воздействия. Широко можно усвоить, как доверие укрепляет возможности.

В начале экспедиции через Е.И.Рерих был дан Указ К.Н.Рябинину вести дневник.

Нужно доктору записывать в общую тетрадь.

Прошу по числам записать Мои указания Ур. Каждое слово ценно и найдет место свое. Прошу доктора свидетельствовать о вас, иначе запись может принадлежать каждой пошлой экспедиции. Только сознание посольства небывалого дает Истину.

Среди будничных забот помните о необычности происходящего. Прошу доктора писать необычно, ибо все происходящее и произносимое необычно.

Доктору скажите: . Каждая черта жизни будет изучаема и закреплена в жизнеописании.

Читаю дневник доктора, каждая страница необычного одобрена. Советую дерзать, найти необычность действительности.

Также вели свои записи и другие члены экспедиции. Однако, читая эти записи, необходимо учитывать личность того, кто их делал, его отношение к происходящим событиям и теме написанного.

Также Вы прислали нам Батуринский бюллетень с упоминанием о статье Портнягина. Не говоря уже о том, что Портнягин вообще не имел права печатать без нашего разрешения об экспедиции, но и сама статья очень слаба, малоинтеллигентна. А что это за странный человек, Вы можете судить из пересылаемой мною Вам совершенно доверительно копии его письма, написанного им в 33 году. Мы расстались с ним в Дарджилинге в начале июня 28 года. Все сообщаемое им в этом письме не отвечает истине и в лучшем случае есть плод больной фантазии. Приводимый им эпизод, когда он будто бы бросился меня спасать от неизвестной опасности, в действительности никогда не имел места. В описываемую им ночь перед тяжким и опасным переходом по раскаленной солончаковой пустыне никто из нас не ложился спать, мы должны были выступить в три часа ночи, чтобы до жары достичь единственного оазиса и, переждав там зной, продолжать после заката ночной путь. Кроме того, ночь накануне он не проводил в лагере, ибо по небрежности конюхов все верховые лошади в поисках хорошей травы ушли на прежнюю стоянку и ему вместе с конюхами пришлось ехать их разыскивать. Также он никогда не был личным секретарем Н. К., ибо кроме довольно несовершенного русского языка он никаких других языков не знал. Эту обязанность исполнял доктор экспедиции. Никто из членов экспедиции не имел повода подозревать у него искривление позвоночника или же что он страдает от астмы. Он отличался прекрасным телосложением и большою силою, с необычайною легкостью без надобности всходил пешком на самые высокие перевалы. Он запечатлелся в моей памяти как здоровый, но крайне ленивый и небрежный человек и ничем не интересующийся. Все же грустно, что он оказался таким неблагодарным, вспоминается, сколько внимания и тепла было оказано ему всеми членами экспедиции. Никто никогда не выказывал ему ни малейшей враждебности, а замечаний он слышал очень, очень мало, хотя поводов к тому было много. Его статья об экспедиции лишь доказывает уровень сознания. Истинно, нет великого человека в глазах его лакея, как говорят французы.

Из дневника З.Г.Фосдик «Мои Учителя»:

Грустно видеть, что Доктор и Портнягин — два гостя в экспедиции, хотя и оплачиваемые, которые должны были бы сотрудничать, не хотят работать, только всё требуют, особенно Доктор.

Доктор небольшого роста, ленивый, плохо отзывается о Полковнике, не написал книгу по материалам Агни-Йоги с точки зрения медицины, как было указано Учителем. Он наблюдал за состоянием Е.И. после того, как она видела огонь, пламя внутри себя и симптомы впоследствии, и это все, что он делал. И она хотела помочь ему, но он был слишком ленив, чтобы писать книгу. Полковник сперва был мил, потом стал враждебен к Е.И., не мог смотреть на нее и ненавидел Раю, приказал ей хорошенько сжигать книги, которые он хотел сжечь, и пригрозил, что выдаст ее и она будет повешена, если не сделает это как следует. Странно — ребенок напоминает Жанну д’Арк, а он был Тальботом и предал ее тогда *. Сходство тут же вызвало у него отвращение. Почти все время он был чем-то одержим, стрелял в воздух, сказал, что какая-то сила заставляет его делать это. Только к концу переменился, посетив Храм Майтрейи и испросив у Е.И. прощения *. Сейчас он захотел стать епископом, дабы люди прислуживали ему, дитя! Так мало им все помогали.

Не передать, насколько возмутительно вели себя Полковник и Доктор в пути, требовали слуг, совсем не работали, спали по 12 часов в день, говорили о еде. Мучительно было лицемерие Доктора, его мелочность, и [желание] командовать, и требования Полковника.

Опять рассказывали о Докторе, как он жаловался на всех, никого не хотел лечить и неправильным лечением ускорил смерть ламы в лагере. Как Кард[ашевский] говорил, что он приехал им помочь, что он водитель экспедиции, это его экспедиция, [а сам] командовал, ничего не делал. Видно, они оба вели себя возмутительно и доставили им немало тяжелых моментов.

За столом говорили о том, что Доктор и Полковник спали по 18 часов в сутки, ели и думали о еде и ничего не делали. Полковник, который должен был заведовать отрядом лошадей, отдавал приказания людям, а сам даже не думал осмотреть их [лошадей]. На лошадь не умел сесть, ружье не умел чистить, платный гость в караване. Доктор еще хуже. Никого не хотел лечить, выпивал все лучшие лекарства, предсказывал всем скорую смерть и дрожал за себя, боясь умереть. Знал некоторые магические формулы, но никаких [настоящих] знаний. Душа болит при мысли [о том], что они ели: нам показали гнилую муку, вонючее масло с волосами яков в нем, хлеб как камень (Юрий сломал зуб и теперь [его] лечит), пшено черное, гнилое. И этим они питались несколько месяцев! А теперь смеются, вспоминая.

Е.И. говорила о пренебрежении Доктора, Полковника, Портнягина к ней как к женщине, как они писали дневники, особенно Доктор, абсолютно не говоря о беседах с Н.К. и Е.И. и Учении, а [ведь он] прожил с ними больше года. Как они командовали, требовали услуг, приказывали и грубо обращались с Людмилой и Раей и целые дни спали. Возмутительно! Что им пришлось перенести от них.

Е.И. говорила, как тяжело было в пути с Доктором и Полковником. Их неверие, страх за здоровье и [страх] смерти, мечта о пище; храбрыми и поддерживающими мужество всего стана явились Людмила и Рая. Оттого их и не любили Доктор и Полковник.

В данной публикации предпринята попытка синхронизировать дневниковые записи участников, расположив их в хронологическом порядке. Такое объединение почти ежедневных записей, дополняющих друг друга, позволяет воссоздать путь экспедиции, а также лучше понять, где, когда и при каких обстоятельствах давались Высокие Указы.

Буду рад, если мои усилия в создании этой книги помогут искателям Истины.

Список сокращений и используемая литература:

ЕИР — Елена Ивановна Рерих, «Дневники»;

ЮНР — Юрий Николаевич Рерих, «По тропам Срединной Азии»;

КНР — Константин Николаевич Рябинин, «Развенчанный Тибет»;

НВК — Николай Викторович Кордашевский, «С экспедицией Н.К. Рериха по Центральной Азии»;

ПКП — Павел Константинович Портнягин, «Экспедиционный дневник».

Источник

Путешествие рериха по тибету

| Живая Этика| Центрально-Азиатская экспедиция |Институт «Урусвати»|Пакт Рериха |

Опубликовано: Шапошникова Л.В. От Алтая до Гималаев: По маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха. — М.: МЦР; МАСТЕР-БАНК, 1998.

Путешествие Н.К. Рериха

«Бьется ли сердце Азии? Не заглушено ли оно песками? От Брамапутры до Иртыша и от Желтой реки до Каспия, от Мукдена до Аравии – всюду грозные беспощадные волны песков. Как апофеоз безжизненности, застыл жестокий Такламакан, омертвив срединную часть Азии. В сыпучих песках теряется старая императорская китайская дорога. Из барханов торчат остовы бывшего когда-то леса. Обглоданными скелетами распростерлись изгрызанные временем стены древних городов. Где проходили великие путники, народы переселений? Кое-где одиноко возвышаются керексуры, менгиры, кромлехи и ряды камней, молчаливо хранящих ушедшие культы. Конечности Азии бьются вместе с океанскими волнами в гигантской борьбе. Но живо ли сердце?»

| |

| Погибающий караван. Чантанг. [1927] | |

| |

| Лагерь экспедиции на Чантанге. [1927] |

В год огненного зайца, что соответствовало 1927 году Григорианского календаря, неизвестный местным жителям караван пересекал тибетское плато Чантанг. Надвигалась зима, и караван спешил, держа неуклонно путь к столице Тибета, священной Лхасе. Однако каравану не суждено было дойти до нее. В долине Шенди его остановили тибетские солдаты. Пришлось разбить незапланированный лагерь. На следующий день прибыл командир задержавшего караван отряда. Командир пересчитал верблюдов и лошадей и велел открыть ящики, где находился экспедиционный груз. Вслед за ним приехал важный чиновник от губернатора Нагчу. Он допросил седобородого человека, который возглавлял караван, и, важно отдуваясь, сел писать донесение. Донесение было кратким и выразительным. «Такого-то числа, – писал чиновник, от усердия высунув язык, – восьмого тибетского месяца, года огненного зайца в Шенди прибыл король Амери, который будет изучать буддизм и приобретать священные рукописи и изображения святых».

Возможно, эта запись малограмотного чиновника была одним из первых официальных тибетских донесений о Центрально-азиатской экспедиции выдающегося русского художника и ученого Николая Константиновича Рериха. Экспедицию не пропустили ни в Лхасу, ни даже в Нагчу. Ее задержали и оставили в летних палатках на плато, похожем на арктическую тундру. Пологие осыпающиеся горы окаймляли его по краям. Наступала зима. Пошли снега, и метели потянули по смерзшимся камням белые шлейфы. Николай Константинович пытался связаться с Лхасой. Его посланцы уходили и больше не появлялись. Морозы доходили до шестидесяти градусов. В аптечке замерзал коньяк. Дули ураганные ветры. Офицер зорко следил за тем, чтобы не было никаких контактов с редко проходящими караванами. Он запретил экспедиции покупать продовольствие у местных кочевников. Связь с миром прекратилась.

«Тибетское стояние» Центрально-азиатской экспедиции Рериха продолжалось девять страшных месяцев. Плато Чантанг находится на высоте 4 – 4,5 тысяч метров над уровнем моря. Суровая зима на таких высотах губительна для людей и животных. Умерло несколько человек, погибли караванные животные, но основной состав экспедиции все-таки выжил в этих невероятно тяжелых условиях. Много лет спустя станет известно, кто обрек экспедицию на гибель и кто не хотел возвращения Рериха в Индию. Документы, найденные в архивах независимой Индии, свидетельствуют против колониальных властей и английской разведки.

И все-таки Рерих одержал трудную, почти невозможную победу над стихией и враждебным людским заговором. Экспедиция вырвалась из смертельных объятий морозного плато. Ее дальнейший путь пролегал по неисследованной области Трансгималаев.

Центральная Азия всегда манила русских путешественников. Самые выдающиеся из них – Пржевальский, Потанин, Козлов, Роборовский – посвятили свои жизни ее изучению. Их маршруты пролегали по самым труднодоступным и неисследованным областям Азиатского материка. Предприняв свою Центрально-азиатскую экспедицию, Николай Константинович Рерих не только продолжил научно-экспедиционную традицию своих знаменитых предшественников, но и обогатил ее, проникнув в область Трансгималаев.

В жизни Рериха эта экспедиция сыграла огромную роль. Первая половина его жизни была подготовкой к этому длительному путешествию, вторая же прошла под его знаком.

| |

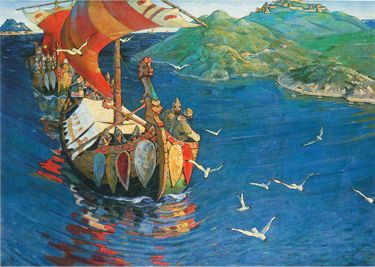

| Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901 |

Николай Константинович Рерих родился в 1874 году в семье петербургского нотариуса. Призвание, проявившееся в нем в ранние годы, не было однозначным. Его влекли живопись, археология, история культуры и прежде всего богатейшее культурное наследие Востока. Все это, слитое воедино в одном человеке, позже дало удивительный результат и сделало его творчество уникальным и ярким.

В 1897 году Николай Рерих окончил Петербургскую Академию художеств. Его дипломная работа «Гонец. Восстал род на род» отразила один из эпизодов жизни древних славян, ее же создатель проявил в полной мере способность чувствовать Время и научно мыслить. «При современном реальном направлении искусства, – писал Рерих в связи с этим, и – значение археологии для исторического изображения растет с каждой минутой. Для того чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху; для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей, а в самом деле надо изучать древнюю жизнь как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь».

Исторические сюжеты и фольклорные мотивы Руси стали тематической основой многих картин Рериха. Такие его полотна, как «Идолы», «Заморские гости», «Город строят» и многие другие, не только вошли в сокровищницу русской культуры, но и стали широко известны за рубежом.

Глубоко проникая в русскую культуру, стараясь понять ее древние истоки, Рерих все больше и больше увлекался культурой Востока и в особенности Индии. Как ученого-археолога его интересовали проблемы взаимодействия культур Востока и Запада, Индии и России. Он был убежден в том, что в глубокой древности существовал общий источник, сформировавший славянскую и индийскую культуры. Рерих стал думать об экспедиции в Индию и Центральную Азию.

Весной 1913 года в Париже произошла встреча, которая многое решила в его судьбе. В этом городе долгие годы жил и работал русский востоковед и археолог Виктор Викторович Голубев. Из Франции легче было попасть в те страны Азии, которыми он занимался. Многие из них были колониями Франции, Англии, Голландии. Колониальные власти неохотно впускали русских востоковедов. Французский паспорт спасал Голубева от многих осложнений и неприятностей. Возможно, именно пример Голубева подсказал Рериху тот единственный путь, который приведет его в Индию. Этот путь начинался со «стартовой площадки» третьей страны.

В тот весенний день оба они, Рерих и Голубев, рассматривали коллекцию Виктора Викторовича, которую тот привез из Индии. Вернее, рассматривал и спрашивал Николай Константинович, а Голубев отвечал на вопросы. Они долго стояли у снимков фресок пещерных храмов Аджанты, затем перешли к другим экспонатам. Рерих осторожно и бережно касался их, пристально разглядывал и как будто о чем-то размышлял. Через какое-то время он перестал задавать вопросы и уже внимательно слушал объяснения Голубева. Движения его стали стремительны, во всем облике художника чувствовалась взволнованность, как будто какая-то неотступная мысль завладела всем его существом и заставляла быстро переходить от одного экспоната к другому, а потом вдруг замирать надолго у каких-то из них. Голубев с удивлением поглядывал на Рериха, которого знал как человека спокойного и выдержанного. Взволновала же Николая Константиновича перспектива, которую ему подсказала коллекция Голубева, – «от русской жизни пройти по новому направлению к истокам индийского искусства и жизни». Тогда в Париже оба они всерьез принялись обсуждать планы будущей экспедиции в Индию. Рерих торопил Голубева. Он опасался, что французские ученые поймут то, что сделал Голубев, и сами займутся поиском общих истоков славянской и индийской культур. Но французы не поняли. Не до конца понял это и сам Голубев. Вскоре он забыл об этом разговоре. Его влекла уже новая страна.

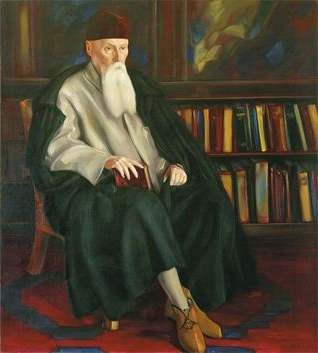

| |

| С.Н. Рерих. Профессор Николай Рерих. 1942 |

Но для Рериха с того момента будущая экспедиция стала столь неизбежной, как и тот «великий индийский путь», о котором писал художник в год парижской встречи. Индия и Восток уже задышали на его полотнах в неясных еще образах-видениях, образах-предчувствиях. Октябрьская революция застала Николая Константиновича в Сердоболе (Сортавале). К тому времени Рерих был уже известным и признанным художником, крупным деятелем русской культуры. В Сердоболе Рерих вместе с семьей, женой Еленой Ивановной и двумя сыновьями, Юрием и Святославом, жил с 1916 года. У него была хроническая пневмония, и врачи рекомендовали художнику чистый воздух Карелии. В 1918 году Финляндия закрыла границу с Советской Россией.

Формально Рерих оказался отрезанным от Родины. Начался зарубежный период его жизни. Но сразу нужно сказать, что Рерих считал этот период временным. Он бережно хранил свой российский паспорт, но в то же время прекрасно понимал, что пребывание за рубежом дает ему возможность осуществить свою давнишнюю мечту об экспедиции в Индию. Из Советской России попасть в Индию в те годы было совершенно невозможно. Рерих начал поиск «стартовой площадки». Ею волею судеб оказалась Америка. Культурные начинания Рериха в этой стране были поддержаны выдающимися художниками, такими как Рокуэлл Кент, Джон Слоун, Уильям Зорах и другие. В Нью-Йорке удалось организовать музей, где были выставлены полотна русского художника. С появлением музея возникли и материальные возможности для организации экспедиции. Музей финансировал будущую экспедицию, которая пошла под американским флагом. Это обстоятельство и было зафиксировано тибетским чиновником в вышеупомянутом донесении как «король Амери». В 1923 году все четверо Рерихов прибыли в Индию. Индия стала начальным и конечным пунктом Центрально-азиатской экспедиции. Там русский художник провел всю свою оставшуюся жизнь. Там он заложил первые камни в фундамент советско-индийского сотрудничества. Там же и умер в 1947 году, ожидая визы для возвращения на Родину.

«Велик вклад Николая Константиновича Рериха, – писал вице-президент Академии художеств СССР В.С. Кеменов, – в сокровищницу мировой культуры, искусства и науки, в развитие взаимопонимания между народами, в укрепление мира. Самоотверженная жизнь Рериха поражает многообразием, целеустремленностью и масштабом его деятельности. В личности Рериха слились многие достоинства. Замечательный художник, яркий, своеобразный, работавший в разных областях изобразительного искусства: в станковой и монументальной живописи, театре, графике, декоративно-прикладном искусстве, – Рерих создал около семи тысяч произведений. Мыслитель, гуманист, ученый, историк культуры, поэт, писатель, художественный критик, отважный путешественник-исследователь неизвестных науке районов Центральной Азии. Выдающийся общественный деятель, инициатор международного движения, направленного в защиту культурных ценностей в случае войны, получившего название «Пакт Рериха». Страстный приверженец идеи мира, внесший особенно большой вклад в укрепление дружбы между народами Советского Союза и Индии, где он прожил вторую половину своей жизни».

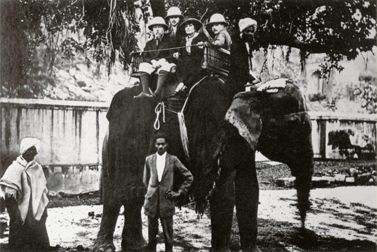

| |

| Рерихи во время экспедиции по Индии. 1923 |

Но вернемся к 1923 году, к тому моменту, когда идущий из Марселя пароход «Македония» вошел в гавань Бомбея. Среди пассажиров, сошедших с трапа, был и Н.К. Рерих с семьей. Первые шаги по индийской земле потрясли его, но и в чем-то разочаровали. «Неужели Индия? – записал он в своем дневнике. – Тонкая полоска берега, тощие деревца. Трещины иссушенной почвы».

На индийской равнине Рерихи оставались недолго. Они стремились туда, где вознесли свои снежные пики высочайшие горы мира – Гималаи. Как яркие сновидения, прошли перед их глазами пещерные храмы Элефанты, Аджанты, Эллоры, старинные города Дели, Агра, Джайпур, Бенарес, Сар-натх. Через шумную и жаркую Калькутту они прибыли в Дарджилинг. Курортный английский городок, центр чайной промышленности, стоял в предгорьях Восточных Гималаев. К северу от Дарджилинга, совсем рядом, находилось небольшое гималайское княжество Сикким. В ясные, погожие дни над городом возникал гигантский снежный массив священной Канченджанги. Здесь, в этих горах, и началась практическая подготовка к Центрально-азиатской экспедиции.

Источник