- «Развитие отношений России со странами –соседями :дорожная карта».

- Просмотр содержимого документа ««Развитие отношений России со странами –соседями :дорожная карта».»

- Развитие отношений россии со странами соседями балтийский вектор

- Экономическая сфера:

- Политическая сфера:

- Сфера образования:

- Сфера экологии и рекреации:

- Источники

«Развитие отношений России со странами –соседями :дорожная карта».

Обучающиеся представили направления в отношениях России и странами Закавказья

Просмотр содержимого документа

««Развитие отношений России со странами –соседями :дорожная карта».»

«Развитие отношений России со странами –соседями :дорожная карта».

Выполнили обучающиеся 10 А класса

МБОУ «Макушинская СОШ №1»

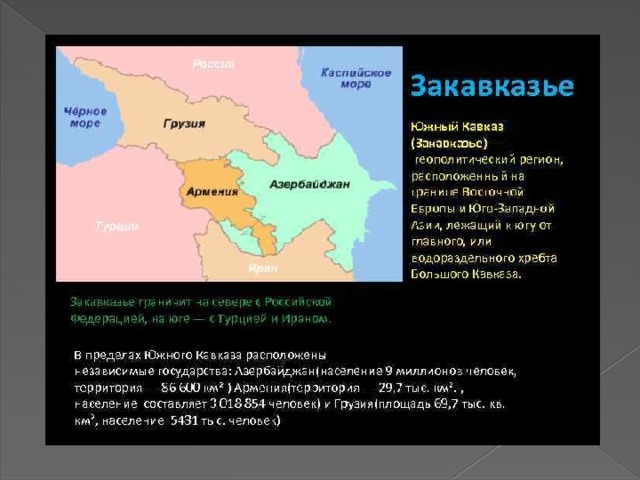

Направления в отношениях России и странами Закавказья

- Взаимоотношение России со странами Закавказья имеет военно-политические , экономические (это перспективный рынок для ее товаров и технологий)направления.

- Основное направление коридора «Север — Юг» обеспечивает продвижение грузопотоков

- партнеры России по СНГ.

- обеспечения национальной безопасности России

- новые пути для использования возможностей Каспийского моря как водного пути для международных товаро-пассажирских перевозок.

- Несомненно, что сформированные в течение столетий отношения с Россией сохранятся еще в течение десятилетий и со временем впишутся в общую картину гармоничного интегрированного мирового сообщества.

- найти оптимальные пути и формы сотрудничества во всех сферах

- умело сопрягать и учитывать национальные и геополитические интересы Российской Федерации и постсоветских государств Закавказья.

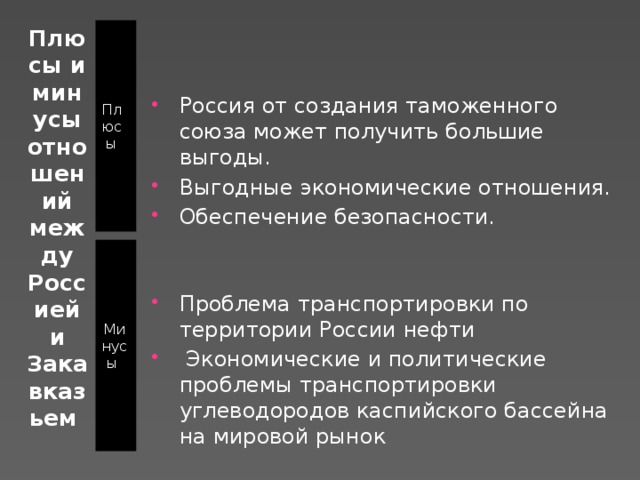

Плюсы и минусы отношений между Россией и Закавказьем

- Россия от создания таможенного союза может получить большие выгоды.

- Выгодные экономические отношения.

- Обеспечение безопасности.

- Проблема транспортировки по территории России нефти

- Экономические и политические проблемы транспортировки углеводородов каспийского бассейна на мировой рынок

Интересы России и Закавказья .

- В Закавказье сосредоточены стратегические жизненно важные интересы России , которые можно рассматривать как геополитические , экономические и военные . Главным направлением российской геополитики на Кавказе является противодействие попыткам США и Турции способствовать консолидации стран Закавказья и Центральной Азии вокруг новых коммуникационных артерий. Кавказские стратегические интересы России преследуют цель укрепить единство «Большого Кавказа», снять напряжение, сохранить территориальную целостность, усилить свое влияние на Закавказье .

Отдельные сферы сотрудничества .

- Энергетика , добывающая промышленность.В целом — весьма положительно. Сотрудничество с РФ в области атомной энергетики, поставок газа, а так же обмен опытом, технологиями и знаниями придает стратегическую глубину, долговременную перспективу и необходимый запас прочности.

- Транспорт и транспортные коридоры ,торговля : Активное сотрудничество с РФ по интеграции Армении в энерго-транспортную региональную инфраструктуру — особенно по оси «Север-Юг» (РФ, Грузия, Армения, Иран), способна укрепить экономические и геополитические позиции вовлеченных стран, обеспечить их устойчивое развитие и рост благосостояния народов. Инвестиции Россия занимает первое место среди стран-инвесторов в экономику Армении.

- Военное и военно-техническое сотрудничество Военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Россией и Арменией развивается на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно этому документу, Москва и Ереван обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы любой из сторон и развивать ВТС.

Перспективы развития отношений между Россией и Закавказья.

- ВТС: обеспечения безопасности в регионе и в миренедопущении этнических конфликтов и сепаратистских проявлений.

- Транспортировка : новые пути для использования возможностей Каспийского моря как водного пути для международных товаро-пассажирских перевозок. «Север — Юг»

Источник

Развитие отношений россии со странами соседями балтийский вектор

Центр стратегических оценок и прогнозов

Автономная некоммерческая организация

Взаимодействие России и стран Балтии в течение последних двух десятилетий носит крайне противоречивый характер: здесь есть место и выгодному для всех сторон использованию российскими компаниями морских портов Литвы, Латвии и Эстонии; и подозрительности политических элит; и обострениям отношений, в том числе на историко-культурной почве. На этом взаимодействии отражаются также весьма «неровные» процессы, проходящие по линиям Россия – ЕС и Россия – НАТО.

Тем не менее, почва для сотрудничества России с Литвой, Латвией и Эстонией является благоприятной. Во-первых, через морские порты Клайпеды, Таллина, Риги и др. в 2011 г. было перевалено свыше 160 млн. тонн грузов,[1] что кратно превышает суммарный грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга и порта Калининграда (общий объем примерно 67 млн. тонн[2]). При этом большая часть грузопотока, обслуживаемого портами стран Балтии, приходится на российские экспортно-импортные операции. Во-вторых, на фоне особенностей географического расположения Калининградской области и задач ее развития (а шире – задач развития всего Северо-Западного региона) конструктивное взаимодействие России с республиками Балтии является российским национальным интересом.

Дополнительные возможности для сотрудничества с Литвой, Латвией и Эстонией предоставляет вступление России в ВТО и создание ею Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном, поскольку оба этих шага в теории приведут к увеличению товарообмена (в том числе транзитного) между странами-участницами этих организаций и, соответственно, росту грузопотока, направляемого через балтийские порты.

Если смотреть на период 2010-х – 2030-х гг., то к числу наиболее перспективных областей сотрудничества России и стран Балтии можно отнести несколько направлений.

Экономическая сфера:

1. Создание единой континентальной транспортной системы, в рамках которой порты Литвы, Латвии и Эстонии могли бы использоваться как европейские «ворота» сухопутной железнодорожной и автодорожной сети, обслуживающей контейнерные и прочие перевозки на пространствах России, Центральной и Восточной Азии. Результат здесь в основном зависит от самой России – от успешности заявленной инвестиционной программы РЖД, от увеличения средней скорости прохождения грузов по территории страны, от эффективности дорожного строительства.

2. Строительство скоростной автомагистрали, соединяющей Северо-Западный регион России с Калининградской областью через территорию республик Балтии и создание максимально облегченного транзитного режима. Это позволит актуализировать потенциал российского эксклава как особой экономической зоны[3] и «проводника» европейских экономических практик. Такой шаг, вероятно, потребует создания благоприятных условий на территории Калининграда для компаний Латвии, Литвы и Эстонии, однако здесь инициатива будет оставаться за Россией.

3. Стимулирование кооперации между российскими и балтийскими промышленными предприятиями (особенно малыми и средними) в сферах электротехники, медицинской техники, химии, машино- и судостроении. Основными участниками с российской стороны здесь могли бы стать не крупные корпорации, а именно малые и средние предприятия, включая новые бизнесы, обладающие достаточной гибкостью и в то же время сопоставимые по масштабам с балтийскими контрагентами. Это способно обеспечить высокий экономический «комфорт» сотрудничества, а также избавить подобные взаимодействия от влияния политической конъюнктуры по обе стороны.

Политическая сфера:

1. Урегулирование территориального спора между Россией и Эстонией в Псковской области, а также, шире, урегулирование всех находящихся в области истории, но политизированных взаимных претензий между российской стороной и государствами Балтии – это необходимо для налаживания полноценных добрососедских отношений и преодоления политического недоверия. Разумеется, этот процесс займет годы, если не десятилетия, однако уже сегодня Россия может, даже не прибегая к каким-либо уступкам, сделать значительный шаг в данном направлении, а именно: сознательно исключить проблемы иного прочтения истории в странах Балтии из собственной политики и риторики по отношению к ним.

2. В этом же ключе необходимо действовать и в отношении проблемы русскоязычных граждан этих государств. Дело в том, что сообщество русскоязычных граждан постепенно и объективно ассимилируется в результате смены поколений, поэтому акцентирование России на этих вопросах априори не дает и не даст никаких результатов, кроме негативного «осадка» в межгосударственных отношениях. Как вариант, эти вопросы можно делегировать на уровень публичной дипломатии и неправительственных организаций.

3. Перспективным представляется приоритетное развитие отношений с республиками Балтии на уровне сопредельных с ними областей России. Это также соответствует потребности страны в развитии и укреплении федерализма и делегировании полномочий из центра в регионы. Подобная «регионализация» российского сотрудничества с Латвией, Литвой и Эстонией имеет ряд преимуществ: а) она изначально избавлена от негативного багажа, накопленного центральными правительствами; б) она способна стимулировать трансграничное взаимодействие и развитие приграничных районов Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.

Сфера образования:

1. Сотрудничество России и Балтии имеет потенциал и в области образования. Речь, в первую очередь, идет о программах двойного бакалавриата и двойной магистратуры, особенно по направлениям логистики, банковского дела, информационных технологий и некоторых других технических специальностей. Устойчивые контакты между университетами способны в долгосрочной перспективе обеспечить кумулятивное развитие российско-балтийских бизнес-проектов, а также положительную динамику в политических взаимоотношениях.

Сфера экологии и рекреации:

1. Учитывая, что экологическая тематика занимает одно из главных мест в политической и в целом гуманитарной повестке дня Европейского Союза, Россия может инициировать совместный с Латвией, Литвой и Эстонией проект очистки Северо-Восточной части Балтийского моря от загрязнения. Эти усилия сопрягаются с развитием рекреационных потенциалов национальных прибрежных зон, повышая общую туристическую привлекательность балтийского региона, в первую очередь, для собственных граждан.

III. Однако сотрудничество России и стран Балтии может столкнуться с определенными рисками, которые способны создать угрозу его устойчивости и плодотворности.

Во-первых, внутриполитические риски в России. Эти риски связаны с теми группами российской политической элиты, которые придерживаются принципов конфликтного взаимодействия со странами Балтии как с членами НАТО. Они же весьма болезненно воспринимают претензии этих стран к России, не признающей, с точки зрения последних, факт оккупации в 1940 г., и склонны жестко реагировать на политику десоветизации, проводимую в Латвии, Литве и Эстонии.

Во-вторых, внутриполитические риски в странах Балтии. Там есть политические силы, которые периодически прибегают к антироссийской риторике с целью собственного позиционирования и идентификации и/или вследствие мировоззрения их представителей, склонных негативное отношение к СССР экстраполировать на Россию.

Не трудно заметить, что обозначенные группы в России и странах Балтии хотя и не препятствуют сотрудничеству в целом, но создают негативный политико-психологический климат в их взаимоотношениях.

В-третьих, группа рисков, связанная с возможностью возрождения в Европе правого радикализма, симптомы которого проявились в последние год-два. Здесь необходимо учитывать, что негативный вектор такой идеологии будет направлен не только против ближневосточных и африканских стран, но также и против России, которая в сознании европейцев с Европой идентифицируется с трудом.

В-четвертых, риски экономические – они связаны с турбулентностью в мировой хозяйственной системе, которая, судя по всему, будет определять тенденции всего текущего десятилетия. Здесь имеет место как усиление лоббистского давления внутри стран, так и растущая вероятность торговых конфликтов, несмотря на механизмы ВТО и другие институты глобальной экономики. Все это, соответственно, способно внести в отношения России и республик Балтии деструктивные аспекты.

IV. Таким образом, намеченные перспективы сотрудничества России и стран Балтии не избавлены от политических и экономических рисков. Однако со стороны России они поддаются нивелированию с помощью прагматического подхода, стержнем которого является все то же понимание российских национальных интересов: развитие и сохранение в составе РФ Калининградской области; развитие Северо-Западного региона страны в целом; выстраивание добрососедских и доверительных отношений в Восточной Европе как основы для эффективного сотрудничества с ЕС; укрепление позиций страны на континентальных путях сообщения, связывающих Восточную Азию, Центральную Азию и Европу.

В то же время важно понимать и учитывать интересы самих стран Балтии, а значит – избегать прямого давления на них и воздерживаться от конфликтной риторики по вопросам, являющимся политическими «химерами».

Эффективными методами развития сотрудничества России и стран Балтии по указанным выше направлениям могут стать:

- Делегирование части полномочий по выстраиванию отношений с Латвией, Литвой и Эстонией на уровень субъектов федерации – т.н. «регионализация»;

- Привлечение ресурсов публичной дипломатии;

- Создание благоприятного режима для расширения связей по линиям малого и среднего бизнеса в реальных секторах экономики;

- Поощрение межуниверситетской кооперации.

Источники

[1] Грузооборот портов стран Балтии увеличился на 10,4% //Экономика и бизнес Эстонии / Экономический портал «Бухгалтерские новости» [Электронный ресурс] URL: http://www.rup.ee/rus/ekonomika-i-biznes/3-2.html (последнее посещение 23.02.2012);

[2] Данные получены на основе официальной информации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» [Электронный ресурс] URL: http://www.seaport.spb.ru/article/1/ (последнее посещение 23.02.2012) и ОАО «Калининградский морской торговый порт» [Электронный ресурс] URL: http://www.kscport.ru/?p=turnover.of.goods (последнее посещение 23.02.2012);

[3] Попасть в Особую экономическую зону непросто, выжить — тем более // «Российская газета» — Экономика Северо-Запада. 22.02.2011 г. №5413 (37).

Источник