Пути модернизации государственной службы в зарубежных странах

Проблема реформирования государственной службы стала в XXI веке приоритетной для многих стран мира, включая Россию. В настоящее время на смену государственному управлению, основанному на жесткой централизации, приходит управление по принципу служения государства обществу. Активно идет процесс приспособления системы государственного управления к условиям общества высоких технологий.

Обращение к зарубежному опыту реформирования государственной службы дает возможность определить, что может быть использовано в российских условиях.

Основные направления модернизации государственной службы в зарубежных странах вытекают из целей реформ, которые предполагают решение таких проблем, как снижение государственных расходов, повышение способностей к развитию и реализации политики, улучшение выполнения государством функций работодателя, укрепление доверия к власти со стороны населения и частного сектора.

Все четыре проблемы в значительной степени коренятся в налогово-бюджетной сфере. Поэтому упор в реформировании делается на предполагаемой экономии средств. Считается необходимым сокращение государственных расходов, в том числе совокупного фонда заработной платы.

Важным является расширение способностей правительства к осуществлению легитимных изменений в политике и стремление устранить препятствия, с которыми сталкиваются власти в своих попытках изменить направление социальной и отраслевой политики. Основным препятствием считается сопротивление внутри государственной службы, которое коренится в цинизме, являющемся следствием целого ряда пустых или так и невыполненных реформаторских решений. Цели реформ акцентируют внимание на укрепление принципа профессиональных качеств в кадровой политике государственного сектора и на изменении стимулов для каждого государственного служащего, согласовании их с общими целями государственной политики. Повышение способностей к развитию и реализации политики возможно на основе сокращения патронажа и повышения гибкости контрактов о найме.

Специалисты отмечают, что укрепление принципа профессиональных качеств в кадровой политике и сокращение патронажа способны повысить компетентность и одновременно снизить риски того, что политическое противостояние отразится на функционировании государственной службы. Доступ к должностям на государственной службе и обязанности государственных служащих подвергаются юридическому пересмотру в рамках объединенной и защищенной кадровой государственной службы с закреплением определений размеров государственной службы в законе и описанием процедур в нормативных актах. Также нередко пересматриваются кодексы норм поведения и эквивалентные рамки, регламентирующие поведение государственных служащих.

Во многих случаях провозглашенной целью реформ является характер контракта о найме на работу между государственным служащим и государством. Необходимо отметить, что предполагаемая направленность реформ при этом существенно различается. Страны без прочно укоренившегося принципа профессиональных качеств должны юридически определить порядок доступа к должностям на государственной службе (и обязанности государственных служащих) и дополнить контракт о найме государственных служащих системой «сдержек и противовесов». В странах, где уже существует надежная правовая и основанная на обычаях правовая система кадровой политики, приходится двигаться в ином направлении. В этих преимущественно англоязычных и входящих в ОЭСР странах в качестве направления реформ было провозглашено сокращение гарантий занятости и ограничение влияния фактора старшинства при принятии решений, касающихся продвижения по службе и карьерного роста. Возросла значимость индивидуальных контрактов о достижении конкретных результатов деятельности, упростился порядок поощрения государственных служащих по результатам их работы.

По сути дела, некоторые реформы ассоциируются с введением так называемых «карьерных систем», при которых начальный прием на государственную службу осуществляется по итогам независимого тестирования либо по наличию соответствующего диплома о высшем образовании или ученой степени. Ряд других реформ в так называемых «системах на основе должностей», при которых основной упор делается на отборе наилучшего кандидата на каждую вакантную должность, обеспечил более свободный доступ на государственную службу и упростил проникновение в нее кадров извне.

Одной из задач реформирования государственной службы является стремление достичь лучшего баланса между стоящими перед государством налогово-бюджетными проблемами, связанными с занятостью в государственном секторе, и потребностью в создании стимулов, обеспечивающих приток на государственную службу компетентных кадров. Для этого предлагается сокращение совокупных расходов на заработную плату работникам государственного сектора при одновременном повышении размера оплат труда государственных служащих.

С точки зрения оплаты труда и стимулов все страны, отобранные для сравнительного анализа, можно расположить вдоль некой условной «шкалы» в диапазоне «широкие задачи – узкие задачи». Распределение стран будет следующим: Китай с его всеобъемлющими целями реформы, Венгрия, Новая Зеландия, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Польша, Великобритания, Канада, Чили, Финляндия, Германия, США, Нидерланды с их конкретными и узконаправленными задачами.

В ходе проверки эффективности материальных стимулов на уровне отдельных государственных служащих реформаторы отмечают, что их заработная плата должна быть достаточно конкурентоспособной для набора, удержания и мотивирования квалифицированных кадров на всех уровнях.

Некоторые реформаторы системы оплаты труда стремятся учитывать реальное положение дел, которое заключается в том, что в стране наблюдается абсолютная нехватка квалифицированных кадров в отдельных узкопрофессиональных областях деятельности. Проблема, с которой они сталкиваются, заключается в необходимости предложить оплату труда такого уровня, которая позволила бы государству набирать, мотивировать и удерживать внутри страны технические, профессиональные и управленческие кадры в условиях конкуренции с отечественным частным сектором и зарубежными работодателями в лице иностранных инвесторов. В политическом плане это может быть сопряжено со значительными трудностями, если предусматривается радикальная декомпрессия официальных тарифных сеток при одновременном значительном повышении заработной платы служащим высшего звена.

Некоторые реформаторы могут ставить перед собой цель укрепления доверия населения и деловых кругов к честности и эффективности государственной службы.

Недостаточно уважительное отношение населения к государственной службе является не просто реакцией разочарованных потребителей на недостаточно высокий уровень услуг. Государство выступает не просто как поставщик услуг, поэтому нахождение правильного баланса между скептицизмом и доверием к государству всегда будет сопряжено с определенными трудностями. Совершенно очевидно, что слишком низкое доверие к деятельности правительства и массовый цинизм в отношении ее эффективности могут иметь пагубные последствия, подрывая демократические институты и снижая привлекательность государственной службы для талантливых людей. Результаты проведенного в странах ОЭСР обследования свидетельствуют о наличии определенных тревожных признаков роста цинизма общественности в отношении государственной службы. Данные показывают, что граждане зачастую испытывают к государственным служащим больше доверия, чем к политическим деятелям. Однако такой результат является малоутешительным. Граждане склонны давать менее высокую оценку этическим нормам государственных служащих и политических деятелей по сравнению с оценкой представителей других профессий.

Одной из значимых причин неуважительного отношения населения к государственной власти является озабоченность населения проблемой коррупции.

Под административной коррупцией понимается намеренное внесение искажений в установленный порядок исполнения существующих законов, правил и нормативных актов с целью предоставления преимуществ государственным или негосударственным лицам в результате незаконной передачи либо переадресования частных средств государственным чиновникам. Однако реформаторы редко доходили до такого уровня конкретики, говоря о коррупции, которую им хотелось бы сократить.

При совершенствовании предоставления услуг усилия многих реформаторов были направлены на то, чтобы заставить чиновников более чутко относиться к мнению общественности за счет повышения сознательности и организованности потребителей в результате распространения основных данных об эффективности деятельности и осуществления обратной связи с потребителями.

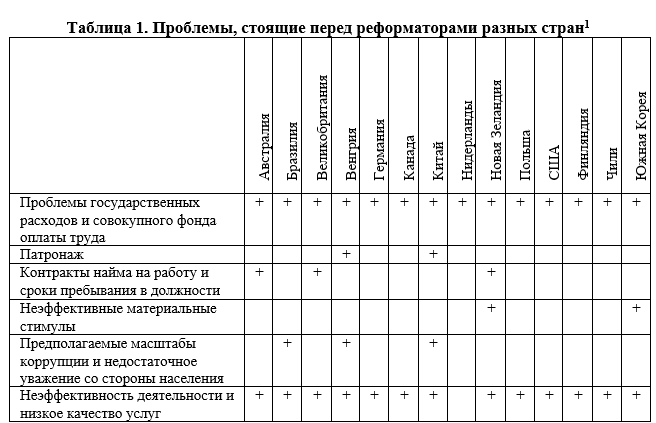

В целом проблемы, стоящие перед реформаторами различных стран, можно отразить в таблице.

Таблица 1. Проблемы, стоящие перед реформаторами разных стран1

Из этой таблицы видно, что для разных стран актуальными являются различные проблемы. Единой для всех представленных стран является проблема государственных расходов и совокупного фонда оплаты труда. Для 13 из 14 стран – важной является проблема неэффективности деятельности и низкое качество услуг. Все остальные проблемы имеют значение лишь для двух-трех стран.

В итоге интенсивная деятельность по проведению реформ находит отражение в крупномасштабных проблемах реформирования, его внушительном размахе и широком применении «передовых» реформ. «Передовые реформы» — это те, проведение которых строится на глубоко укоренившейся в поведении государственных служащих дисциплине, прочно утвердившейся организационной культуре соблюдения правил и ответственности руководителей за результаты своей деятельности.

С точки зрения реформирования процессов государственного управления определенные результаты были достигнуты. Произошли сокращение государственных расходов как доли ВВП, вполне отчетливая тенденция к снижению бюджетных дефицитов; рост эффективности деятельности; политическая гибкость и чуткость к меняющимся ситуациям; обеспечение существенного укрепления подотчетности как на уровне государственного аппарата в целом, так и в отдельных государственных ведомствах; расширение возможностей найма новых сотрудников на условиях контрактов с фиксированным сроком пребывания в должности..

Одновременно необходимо отметить, что многие программы реформ достигли лишь малой части тех целей, которые планировали достичь их разработчики.

Источник

2.1.1. Зарубежный опыт реформирования государственной службы

Интерес специалистов к проблематике реформирования государственной службы как процесса радикальной перестройки взаимоотношений государства и общества вполне закономерен. Обращение к опыту реформирования государственной службы зарубежных стран (особенно обладающих наиболее эффективными системами государственной гражданской службы) дает возможность определить, какой опыт, какие достижения, какие модели реформирования и в какой мере могут быть использованы в российских условиях, а также, по возможности, учесть допущенные в этих странах ошибки и просчеты избежать их. Хотя относительно возможности и объемов заимствования отдельных элементов этих систем существуют различные, порой диаметрально противоположные мнения, сравнение отечественных реалий с зарубежными позволит лучше понять логику эволюции российской модели государственной службы и определить пути повышения ее эффективности.

Отечественная политологическая литература, в отличие от правовой, не располагает пока значительным количеством исследований по проблематике реформирования государственной службы (работы Г.В.Атаманчука, Л.А.Окунькова, Ю.А.Тихомирова и др.). Однако несмотря на достаточно большой объем научной литературы, посвященной различным аспектам реформирования государственной службы в нашей стране и за рубежом, анализ реформирования государственной службы как политико-административного процесса еще далек от завершения.

Заслуживает внимание точка зрения А.А.Гришковца, что «…специфику государственной службы в одной стране можно воспроизвести в другой стране с иными условиями только формально, позаимствовав некоторые внешние формы. Но совокупность факторов, предопределяющих содержательное наполнение и эффективность государственной службы, «скопировать» невозможно. Следовательно, России нужна модель государственной гражданской службы, учитывающая национальную специфику и базирующаяся на лучших дореволюционных и советских традициях государственной службы».

Воздействие на развитие государственной службы оказывают не только особенности отдельных стран, но и объективные факторы общественного развития. Качественные, глубинные изменения общественных отношений приводят к коренным изменениям систем государственного управления в мире, предъявляют новые требования к государственным служащим и определяют тенденции развития государственной службы.

Французская модель государственной гражданской службы формировалась под влиянием интенсивного процесса централизации, завершившегося раньше, чем в других государствах Европы. В эпоху абсолютной монархии во Франции происходит окончательное становление профессиональной бюрократии и ее обособление от общества. Окончательно французская система государственной службы формируется в период французской революции и при Наполеоне I. С одной стороны, провозглашается открытость государственной службы, служение только общественным интересам, создается конкурсная система найма чиновников, специальные учебные заведения для подготовки административной элиты, формируются нормы профессиональной морали государственных служащих, но, с другой стороны, усиливаются служебная иерархия, дисциплина, всесторонняя унификация «кастовость», социальная селекция государственных служащих, происходит отрыв профессиональных чиновников от народа. В середине XIX века создается системы социального обеспечения государственных служащих.

В начале 1945 года под влиянием левых сил был создан специальный комитет по реформе государственной службы в целях повышения ее эффективности и демократичности. В октябре 1946 года, по итогам работы комитета, был принят «Закон об общем статусе чиновника», которым была установлена новая структура и иерархия государственной службы, повышены социальные и правовые гарантии для государственных служащих. С 1959 года в Пятой республике политической влияние чиновников существенно увеличилось, в Закон об общем статусе чиновника были внесены изменения, направленные на усиление дисциплины и солидарных действий государственных служащих.

Постепенное снижение уровня подготовки чиновников, увеличение их численности, существенное отставание роста оклада государственных служащих от заработной платы лиц, занятых в частном секторе, привели к падению государственной службы, потере элитой французской службы ее морально-нравственных качеств.

Реформы 1981-1983 гг. были направлены на децентрализацию управления страной, повышение инициативности государственных служащих. Итогом реформы стало принятие Закона от 13 июля 1983 года о правах и обязанностях служащих и Закона от 11 января 1984 года, содержащих положения общего статута центральной государственной службы. С 1991 года приоритетом в реформе государственной службы во Франции стало нормативное закрепление моральных стандартов, норм профессиональной этики государственных служащих и создание учреждений по контролю за соблюдением этих норм.

Основное влияние на германскую довоенную администрацию оказала прусская модель государственной службы, сформировавшаяся в результате реформы Фридриха Вильгельма I в 1728 году, когда чиновники набирались в основном из числа офицеров.

Серьезная задержка с формированием в германии централизованного государства предопределила наличие в государствах, существовавших на территории современной Германии до 70-х годов XIX века, собственных систем государственной службы, как правило более открытых и демократичных. Это явилось предпосылкой создания в Германии после второй мировой войны федеративного государства с относительно децентрализованной системой государственной службы.

Современное развитие государственной гражданской службы в Германии базируется на направляющем воздействии политических партий и широком развитии института политических назначений (принципа партийного «патронажа»).

Становление современной государственной службы началось с Основного закона Федеративной республики Германии Конституции 1949 г. Все основные положения о государственной службе вытекают их это документа:

1. Каждый немец имеет в каждой земле равные гражданские права и обязанности.

2. Каждый немец имеет равный доступ ко всякой государственной должности в соответствии со своими склонностями, способностями и профессиональной квалификацией.

3. Пользование гражданскими и политическими правами, доступ к государственным должностям, как и права, приобретенные на государственной службе, независимы от исповедуемой религии. Никому не может быть причинен ущерб по причине его приверженности или неприверженности к какому-либо вероисповеданию или мировоззрению.

4. Осуществление властных полномочий в виде постоянной задачи, как правило, должно поручаться лицам, состоящим на государственной службе и связанным узами публично-правовых отношений службы и верности.

5. Право государственной службы должно регулироваться с учетом традиционных принципов, касающихся статуса профессиональных чиновников.

В 1957‑1985 гг. были приняты основополагающие нормативные правовые акты в сфере государственной службы: Закон о федеральных чиновниках от 14 июля 1953 года в новой редакции от 27 февраля 1985 года; Рамочный закон о праве чиновников от 1 июля 1957 года в новой редакции от 27 февраля 1985 года; Положение о прохождении федеральной службы в Федерации от 15 ноября от 8 марта 1990 года, федеральный дисциплинарный устав от 20 июля 1967 ода. На основе Рамочного закона были приняты соответствующие законы и иные нормативные правовые акты субъектов федерации.

Основным принципом всех этих положений является одностороннее регулирование прав только на основе законодательных норм и специального процессуального права, в которых, в частности, закреплено, что важнейшие должностные посты должны принадлежать профессиональным чиновникам. Государственные чиновники должны при этом находиться в таких условиях, чтобы вместе с тем не затрагивать прав граждан. Верховный суд подтвердил, что чиновники выполняют функции на основе профессиональных знаний и соблюдении всех прав.

Землями Германии приняты собственные законы, устанавливающие правовое положение чиновников земли; при этом требуется строгое соответствие этих законов положениям федерального закона.

Государственная служба Германии отличается высокой эффективностью, престижем и уважением среди населения. Для адаптации государственной службы к изменяющимся условиям современного мира была выбрана тактика «большого качественного скачка посредством маленьких шагов». Среди таких «шагов» можно отметить децентрализацию гражданской службы, дивергенцию статуса государственных служащих, переориентацию государственной службы на «клиентские» отношения с гражданами.

Хотя основы государственной службы в Великобритании были заложены в средние века, до второй половины ХIX века в стране не существовало института постоянной профессиональной гражданской службы, система экзаменов и конкурса отсутствовала, процветал непотизм. В XIX веке, особенно Крымской войны, неэффективность такой архаичной системы управления стала очевидной.

Масштабная реформа государственной службы началась с программного доклада Норткота-Тревельяна британскому парламенту в 1854 году и шла очень медленно, встречая серьезное сопротивление. В процессе реформы была унифицирована система государственной службы, на службу пришли высококвалифицированные кадры. Завершением реформы можно считать введение в 1870 году открытых конкурсных экзаменов, проводимых под наблюдением центральной экзаменационной комиссии (Комиссии по делам гражданской службы). Поскольку программа экзаменов составлялась на основе методик Оксфордского и Кембриджского университетов, это привело к кастовому характеру государственной службы и господству не узких профессионалов, а «дженералистов» ‑ служащих с общих гуманитарным образованием.

Столетие спустя (в 1968 году), учитывая критику «кастового» и «любительского» характера государственной службы в стране, комитет по реформе государственной службы под руководством лорда Фултона разработал новую модель, в основу которой была положена модель государственной службы США. Однако из 158 рекомендаций, содержащихся в докладе «Государственная служба», была реализована только одна – об упразднении классов и введения семи «ступеней» государственной службы.

С 1979 году премьер-министром стала М.Тэтчер. Она начала административную реформу с сокращения расходов министерств и ведомств, в том числе и за счет увольнения части государственных служащих. В 1988 году была сформулирована программа «Следующие шаги», в соответствие с которой все правительственные учреждения были разделены на центры формирования политики и учреждения, исполняющие решения. Последние были преобразованы в квазиадминистративные неправительственные организации (QUANGO) или даже корпорации, работающие с центрами формирования политики на основе договоров. При этом государственная служба как таковая была сохранена лишь для служащих формирования центров политики, а в QUANGO широко распространилась служба по контракту. Данная реформа, с одной стороны, позволила, сократить численность государственных служащих, объем их льгот и привилегий, повысить эффективность администрации, С другой стороны, была разрушена целостная система правительственных кадров, подорваны престиж и привлекательность государственной службы, а заработная плата в QUANGO все равно осталась существенно меньше, чем в частном секторе.

Несмотря на то, что реформа Тэтчер была признана в целом удачной и «Скопирована» в Нидерландах и Новой Зеландии, подводить окончательные итоги внедрения рыночных механизмов в нерыночную по своей природе публично-служебную деятельность пока преждевременно.

До 60-х годов XIX века в США на федеральном уровне практически отсутствовала профессиональная бюрократия в европейском понимании. Большое распространение получила введенная в 1829 году Президентом Э.Джексоном victor’s spoils system, согласно которой должности получали представители победившей партии. Однако общие закономерности индустриального и социального развития в XIX веке, а также начало централизации государственного управления после Гражданской войны привели к росту профессионализации государственной службы. В 1883 в соответствии с Законом Пендлтона была введена единая система должностей окладов и квалификационных экзаменов для значительной части государственных служащих. Актом прямого действия ограничения политической деятельности государственных служащих стал Закон Хэтча, принятый Конгрессом в 1939 году, который запретил им участвовать в избирательных компаниях в любом качестве, а также использовать свое служебное положение в интересах какой-либо политической партии.

В 1960-1970-з одах в США вновь доминирующей стала тенденция «политизации» государственной службы: число политических назначений при Дж.Картере достигло 2800, при Рейгане и последующих президентах оно стабилизировалось на уровне 3000.

В 1978-1979 гг. был проведена реформа государственной службы. в ходе которой был коренным образом изменен статус государственного служащего за счет введения принципов merit system «»системы заслуг», введения регулярной аттестации и контроля результативности служащих государственного аппарата. Была упорядочена система органов управления государственной службой: созданы Федеральное управление кадров и Совет по защите системы заслуг. Наконец, была учреждена система формирования высшей административно-политической элиты (Службы высших руководителей) для обеспечения кадрового резерва как для политических, так и карьерных назначений. В 1978 году был принят Закон о гражданской службе, закрепивший результаты проведенных реформ.

В 1993-1999 гг. в СШа была проведена очередная реформа государственной службы, которой руководители не кадровые служащие, а политические назначенцы. В 1992 году была проведена «общенациональная проверка результатов деятельности», на основе которой был принят Закон о показателях и результатах деятельности органов государственной власти. Результатом реформы стало совершенствование критериев, по которым оценивается эффективность деятельности государственных служащих, и сокращение численности федеральных государственных служащих на 17%.

Обращает на себя внимание тесная и неотъемлемая связь качественных скачков в развитии общества и изменения моделей государственной службы. Это проявляются в том, что «волны» реформирования государственной службы приходились именно на период глубинных социально-экономических изменений.

Так, например, реформы государственной службы 50-80-х годов XIX века в Великобритании, Германии, США, Японии, России и др. связаны с завершением стадии индустриализации и переходов на стадию империализма. Масштабные изменения государственной службы в 70-х годах ХХ века обусловлены переходом постиндустриальной цивилизации, в корне меняющей картину взаимоотношений государства, общества и индивида, и предъявляющей новые требования к государственной службе.

Начало последней «волны» реформирования государственной службы приходится на 90-е годы ХХ века.

Среди основных направлений реформирования государственной службы на современном этапе можно выделить:

Поиск баланса между ролью политических назначений в системе гражданской службы и профессиональной внепартийной бюрократией, динамизмом государственной службы и ее стабильностью;

Ориентация государственной службы на оказание услуг гражданам и общества наряду с исполнением государственных функций;

Децентрализация исполнения решений и системы государственной службы в целом (Франция, Венгрия, Китай, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания, Италия и др.);

Усиление открытости, демократичности гражданской службы, 22 «отзывчивости» на потребности и интересы граждан и общества;

Повышение внимание к культурным, репутационным и морально-этическим аспектам государственной службы (особенно в США, Великобритании, Франции и др.);

«Менеджеризация» гражданской службы, внедрение некоторых рыночных принципов оценки деятельности государственных служащих (Великобритания, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия и др.), создание неправительственных структур, заключающих с правительством на конкурсной основе контракт на исполнение той или иной государственной функции или оказание услуги;

Расширение сферы проведения конкурсных экзаменов – как при занятии должности, так и при продвижении по службе;

Сокращение численности гражданских служащих, их льгот и привилегий при одновременном повышении их заработной платы и введение прогрессивной шкалы ее роста в зависимости от результатов их работы (Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, США).

Участие государства в процессах финансовой и экономической глабализации было во многом поставлено в зависимость от ряда факторов, имеющих прямое отношение к государственной службе, а именно: наличие системы управления, оптимальной для иностранных инвесторов, уровня гарантий инвестиций, эффективного исполнения государственных функций, уровня коррупции и др. В этой связи практически во всех государствах, реформирующих государственную службу, прослеживаются одни и те же тенденции.

В настоящее время усиливается конвергенция различных моделей государственной гражданской службы на основе:

заимствования друг у друга наиболее позитивных элементов;

глобальных процессов сближения режимов, форм правления и форм государственного устройства (авторитарные режимы формально демократизируются, а демократические движутся по существу к «управляемой демократии» в условиях массового общества, федеративные государства централизуются, а унитарные децентрализуются и т.д.).

Тем не менее, несмотря на очевидные успехи реформ государственной службы в развитых странах, ни одна из масштабных реформ в переходных государствах не завершилась полным успехом. По-видимому, это связано с тем, что государственная службы не должна реально опережать реальное состояние общественных отношений и уровень развития общества, из которого она берет кадры и которым призвана руководить. В противном случае будет либо отторжение внедренной модели государственной службы, либо заимствование лишь элементов государственной службы с их последующим искажением и приспособлением к реально существующим в стране общественным отношениям.

Источник