- Regional state

- Contents

- Europe [ edit ]

- Spain [ edit ]

- Italy [ edit ]

- Others [ edit ]

- Americas [ edit ]

- European territories [ edit ]

- Asia [ edit ]

- China [ edit ]

- Indonesia [ edit ]

- Philippines [ edit ]

- Africa [ edit ]

- South Africa [ edit ]

- Tanzania [ edit ]

- Others [ edit ]

- Регионалистское государство

- Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 3-е изд., перераб и доп

Regional state

A regional state or a regionalised unitary state, is a term used to denote a type of state that is formally unitary but where a high degree of political power has been highly decentralised to regional governments. This contrasts with a state organized on principles of federalism (either a federal republic such as the United States, Brazil, or India or a federal monarchy such as Belgium or Malaysia) where the powers of the regions are enshrined in constitutional law. In many cases, the regions are based on long standing cultural or regional divisions.

Contents

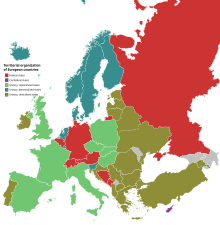

Europe [ edit ]

Many regional states exist in Europe because many European states are very old and their constitutional structures evolved from absolute monarchy and hold that power emanates from the central government. This means that any regional autonomy is theoretically only existent at the sufferance of the central government. However, in practice, there would be enormous popular and political resistance if the central government tried to revoke the autonomy of a region. This can be seen in the opposition to the Spanish government’s application of direct rule in Catalonia during and immediately after the Catalan crisis. Catalonia’s autonomy has since been restored.

Spain [ edit ]

One example of a regional state is Spain which is divided into autonomous communities which are highly autonomous government bodies that exercise a large degree of lawmaking and in some cases tax-setting authority but are officially creations of the central government. They are designed to ensure limited autonomy for the nationalities and regions of Spain such as the Catalans and the Galicians, among others. Many political parties in Spain, especially those expressing one of the various regional nationalisms, have called for the creation of a full federal system in the country, as opposed to the current system, which is often described as «federalism in all but name» or «federation without federalism».

Italy [ edit ]

Italy is another European regional state since it is divided into 20 regions that exercise significant authority. Five of the regions (Sicily, Sardinia, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, and the Val d’Aosta) are more autonomous than the others. As in Spain, some politicians and political parties in the country, especially those that express regionalist ideology, favor the establishment of a federal system in Italy.

Others [ edit ]

Europe is the continent with the most regional states. Though Spain and Italy are the most well known for their regional structures, Greece, Ukraine, France and the United Kingdom are all also regionalised, being respectively divided into Decentralized administrations of Greece, Oblasts of Ukraine, Regions of France, and Countries of the United Kingdom (The UK also has a number of other types of devolved government, notably the Crown Dependencies and British Overseas Territories). There are also several federations in Europe, notably Germany, Austria, and Belgium but also Bosnia and Herzegovina, Russia, Switzerland and debatably the Kingdom of the Netherlands (not to be confused with The Netherlands which forms one of its constituent countries, though overwhelmingly the most important one)

Americas [ edit ]

There is only one regional state in the Americas, Bolivia. The reason for this is that the American states are, on average, much more recently created than those in Europe. Thus, federal structures are much more common and are found in the United States, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Venezuela, and formerly in the West Indies Federation. Other countries such as Saint Kitts and Nevis and Antigua and Barbuda have devolved power to certain regions but they are not regionalized because the regional system does not expend across the whole nation.

European territories [ edit ]

Several European countries (namely the Netherlands, France and the UK) all have overseas territories in the Caribbean that have devolved governments of their own.

Asia [ edit ]

China [ edit ]

China might be considered a regional state since significant levels of power are exercised by the provinces and autonomous regions as well as the special administrative regions. Provinces exercise such a degree of independent authority that some analysts claim that there exists a de facto federation in China because of striking differences in the nature of state policy between provinces, as exemplified by the competing Chongqing model and Guangdong model. Taiwan, which may or may not be considered part of China also devolves significant authority to its various administrative divisions.

Indonesia [ edit ]

Indonesia is a regionalised unitary state. Though it was formerly a federal country for a brief period following its independence under the name United States of Indonesia, this system was replaced by a unitary one in 1950. However, the country is divided into provinces, which exercise significant authority over local issues because of the large size of the country. Additionally, some regions such as Western New Guinea and Aceh have more autonomy because of their unique and often fractious relationship with the national government. Yogyakarta Sultanate is also a region of Indonesia that has a special relationship with the central government, being a monarchy where the Sultan of Yogyakarta serves in a position similar to a governor.

Philippines [ edit ]

The Philippines is divided into provinces and the Bangsamoro autonomous region. The Provinces exercise significant degree of authority in local matters. Many people in the Philippines propose the creation of a federation.

Africa [ edit ]

There are several regional states in Africa. Federal structures are common here because the countries in Africa, with the exceptions of Liberia and Ethiopia, all came into existence in the 20th or 21st centuries and thus were not constrained by old constitutional structures in setting up their governments.

South Africa [ edit ]

South Africa is a regional state divided into a number of provinces. All the provinces have their own elected provincial legislature and Premier and exercise significant degrees of authority. Some people and political parties, most notably the Inkatha Freedom Party, advocate the establishment of a federal system where the provinces would be the federal units.

Tanzania [ edit ]

Tanzania is divided into 21 regions as well as Zanzibar. The regions exercise a large degree of political power. However, Zanzibar is more autonomous than the others with its own leader, the President of Zanzibar, and the Zanzibar House of Representatives as its legislature.

Others [ edit ]

While South Africa and Tanzania are the only true regional states in Africa some other states have some aspects of a similar system. Morocco is divided into Regions that exercise some power but they do not have the same level of regional authority as the regions of true regional states.

Источник

Регионалистское государство

Следующей формой государственного устройства является регио-налистское государство. Это такое государство, вся территория которого состоит из автономных образований (Италия и Испания). По верному наблюдению В. Е. Чиркина, «региональное государство не определяется конституцией как федерация, по традиции оно считается унитарным государством, но на деле имеет некоторые черты федерации. Его нередко рассматривают как специфическую переходную форму от унитаризма к федерализму» 3 . Основными признаками реги-оналистского государства выступают:

• право регионов создавать собственные законы;

• принятие регионами статутов об автономии, которые утверждаются общегосударственным парламентом;

• создание местных органов исполнительной власти, формируемых региональными парламентами.

Более детально можно рассмотреть регионалистское государство

‘ Чудаков М. Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Минск, 1998. С. 134.

2 Коданева С. И. Указ, соч. С. 78.

3 Чиркин В. Е. Государствоведение. С. 191.

на примере Италии. Конституция 1947 г. предусматривает, что территория страны делится на области, провинции и коммуны. Ст. 115 устанавливает правило о том, что области создаются в качестве автономных образований с собственными правами и функциями, установленными высшим законом страны. Сами области можно определить как «автономные образования, наделенные широкими управленческими полномочиями и имеющие собственные уставы (статуты). Автономия областей достаточно широкая, в последние годы была еще более расширена в рамках общегосударственной реформы системы управления, но при всем при этом Италия не является федеративным государством и области не имеют права выхода из единой Итальянской республики»’.

На основании ст. 117 Конституции установлен круг вопросов, относящихся к правомочиям области. Таковыми являются:

• организация ведомств и административных учреждений, подчиненных области;

• местная городская и сельская полиция;

• ярмарки и рынки;

• благотворительные учреждения, санитарная и больничная службы.

В рамках этих и других полномочий органы управления областью могут издавать соответствующие нормативные акты при условии, что они не будут противоречить национальным интересам других областей. Следовательно, изданные акты создают первичные нормы. Кроме того, общегосударственный парламент может наделить область правом издавать нормы, направленные на реализацию первичных правил. Таким образом, можно говорить о том, что каждая область формирует собственную правовую систему, учитывающую специфику того или иного региона.

Также четко разграничиваются полномочия между областями и местным самоуправлением (коммунами). Конституция предоставляет право областным органам управления передавать часть своих полномочий нижестоящим структурам самоуправления, оставляя за общегосударственными органами возможность делегировать области осуществление административных полномочий. Одним из существенных аспектов автономии в Италии является финансовая самостоятельность областей в использовании местных налогов. Кроме того, государство может выделить области дополнительные средства (особенно менее развитым территориям Юга).

Организация органов власти областей опирается на действующую

‘ Пронкин С. В., Петруиина О. Е. Государственное управление зарубежных стран. М., 2004. С. 336.

Конституцию и устав (статут). До 1999 г. статут принимался областным советом простым большинством голосов, а вступал в силу после утверждения особым законом, принятым парламентом. После реформы 1999 г. порядок принятия статутов существенно изменен. Для их утверждения «не требуется ни принятия государственного закона, ни даже визы правительственного комиссара. Зато сама процедура принятия статута усложнилась и стала похожа на процедуру пересмотра конституции. Проект статута рассматривается областным советом дважды с интервалом не менее двух месяцев. В течение трех месяцев со дня публикации статут может быть вынесен на референдум по требованию одной пятой части членов областного совета или одной пятидесятой избирателей области. Правительство же сохраняет за собой право в течение месяца со дня опубликования статута поставить в Конституционном суде вопрос о его конституционной законности»’.

Органом представительной власти в автономии является областной совет. Он избирается непосредственно населением. Его основная сфера деятельности — законотворчество. Правом законодательной инициативы в областном совете обладают:

• председатель джунты (областного коллегиального органа исполнительной власти);

В структуре областного совета создаются различные комитеты и комиссии, т. е. он, по сути, представляет собой региональный парламент. Статут области, разрабатываемый и принимаемый советом, вполне обоснованно может быть назван «малой конституцией». Он регулирует «осуществление права инициативы и референдума в отношении законов и административных актов области, а также опубликование законов и регламентарных актов области» (ст. 123 Конституции Италии).

Центральное правительство сохраняет за собой определенные полномочия в сфере контроля за законностью принятых областным советом нормативных актов. Каждый закон должен быть завизирован правительственным комиссаром в течение одного месяца со дня принятия. Если правительство республики обнаружит, что данный закон превысил полномочия областного совета или противоречит национальным интересам, то оно (правительство) отправляет тот же закон обратно на доработку в течение одного месяца со дня поступления текста в соответствующие органы правительства республики.

Конституция Италии предусматривает возможность роспуска об-

ЧТронкин С. В., Петрунша О. Е. Указ. соч. С. 339. 287

ластного совета в следующих случаях:

• совет совершил действия, противоречащие Конституции, или серьезные нарушения закона или не выполняет предложения правительства сместить джунту или ее председателя, совершивших аналогичные действия или нарушения:

• вследствие отставок или невозможности сформировать большинство совет не в состоянии функционировать;

• этого требуют интересы национальной безопасности. Роспуск осуществляется мотивированным декретом президента по заслушивании особой комиссии парламента.

Исполнительная власть в области осуществляется джунтой и ее председателем. Последний избирается населением и формирует состав джунты. Основные полномочия джунты сводятся к следующим:

• управление областным имуществом;

• составление бюджета области и обеспечение его исполнения;

• подготовка законопроектов для областного совета;

• осуществление контроля над действующими в области государственными учреждениями.

Источник

Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 3-е изд., перераб и доп

| Название | Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 3-е изд., перераб и доп |

| страница | 16/50 |

| Тип | Учебник |

filling-form.ru > Договоры > Учебник

| § 5. Региональное государство Выше упоминалось об унитарных государствах, в составе которых имеются автономные образования. Однако в последние десятилетия, с принятием Конституции Италии в 1947 г., Испании в 1978 г. 15-й поправки к Конституции Шри-Ланки в 1987 г., Конституции ЮАР в 1996 г. (вступила в силу с 1 января 1997 г.) появилась новая форма государства, вся территория которого, а не отдельные части состоит из автономных образований 1 . Эти автономии созданы только по территориальному признаку (большинство из 20 областей Италии и часть провинций ЮАР), строятся с учетом бытовых особенностей населения и географических факторов (пять областей Италии, которые имеют более широкие полномочия) или создаются на основе некоторых этнических, языковых, бытовых, исторических характеристик населения (Страна Басков, Андалузия, Каталония, Галисия и др. в Испании). Они могут быть образованы и по смешанному — этническому и территориальному — признакам (одна из провинций, населенная тамилами, и девять других, сингальских провинций в Шри-Ланке). В Испании в более крупные автономные образования входят более мелкие автономные единицы, крупные автономии включают несколько провинций, мелкие — одну (в этом случае — совмещенное управление). |

Обычно эти государства рассматривают в качестве унитарных, но на деле они имеют особенности, которые отличают их от сложных унитарных государств, имеющих отдельные автономные образования, и одновременно от федераций. В литературе такие государства иногда называются региональными (регионалистскими) и рассматриваются как начальная стадия перехода от унитарного государства к федеративному. В региональном государстве автономные образования своих конституций не имеют (исключение — ЮАР, где все 9 провинций имеют свои конституции), но в конституциях государств за ними закреплены определенные полномочия, для осуществления которых они издают местные законы. Автономные образования имеют также особые документы — статуты об автономии, которые утверждаются общегосударственным парламентом (статуты пяти областей в Италии утверждаются в форме конституционного закона). Иногда принимаются уставы автономных образований. В статутах (уставах) перечислены полномочия автономных образований (в Испании, например, 22 пункта). Можно делегировать автономиям также право издавать законы по общегосударственным вопросам (Испания). Наряду со своими местными представительными органами автономии имеют местные органы исполнительной власти, формируемые местными законодательными органами. Однако наряду с ними в автономные образования назначаются представители центра — комиссары, губернаторы. Их полномочия неодинаковы, в Италии это в основном координация, а также контроль за законностью, поскольку законы местного представительного органа вступают в силу только после визы комиссара, в Шри-Ланке — очень обширны и включают право вето по отношению к законам, принимаемым представительными органами автономий, а также право роспуск? представительного органа автономии. В Испании роль комиссара выполняет председатель совета автономии, избираемый ее законодательным собранием, но утверждаемый королем и в результате этого становящийся государственным чиновником. В целом во всех региональных государствах регулирование автономии «сверху» является более жестким, чем субъектов в федерациях. В частности, выборы их местных органов регулируются общегосударственными, а не местными законами.

В отличие от федераций верхняя палата в региональном государстве строится не на основе представительства частей государства (автономий), а на других основаниях. Исключение составляет ЮАР, где верхняя палата формируется как одинаковое представительство провинций, но в ЮАР не считают свою страну федерацией.

§ 6. Конфедерации, содружества,

иные политико-территориальные образования

Наряду с политико-территориальными образованиями, структура и органы которых регулируются конституционным правом, есть и такие, которые созданы на основе международных соглашений и регулируются в основном нормами международного права, но с элементами конституционно-правового регулирования. Традиционным образованием такого рода является конфедерация.

В отличие от федерации это не союзное государство, а союз государств. Конфедерация может иметь свой парламент наряду с парламентами государств-членов, главу конфедерации наряду с главами государств-членов, обычно президентами, свое правительство, но в отличие от федерации акты общих органов не действуют непосредственно на территориях государств-членов. Эти акты вступают в силу в частях конфедерации только после ратификации соответствующими органами государств-членов, которые могут также их нуллировать (отклонить). Одной из последних конфедераций была Сенегамбия (объединение Сенегала и Гамбии в Африке). Президентом Сенегамбии был по должности президент Сенегала, а вице-президентом — президент Гамбии; обе эти страны оставались самостоятельными членами ООН. Эта конфедерация прекратила свое существование в 1988 г. В настоящее время по существу конфедерациями являются Республика Босния и Герцеговина и Союзное государство Белоруссии и России (о них сказано выше).

Незначительные элементы конституционно-правового регулирования имеет британское Содружество, поскольку в некоторых его государствах-членах (не во всех) главой государства считается британский монарх, представленный генерал-губернатором (например, в Австралии, Барбадосе, Канаде, Ямайке), хотя во многих других государствах имеются собственные президенты (Индия, Кения и др.). Указанные элементы присущи Европейскому Союзу, особенно после 1992 г., когда усилились интеграционные процессы. У него есть, в частности, собственный парламент (Европарламент), избираемый непосредственно гражданами государств-членов, а не их парламентами, как это было сначала, есть свои исполнительные органы. Акты этих органов по некоторым вопросам обязательны для государств-членов. В меньшем объеме элементы конституционного регулирования присущи СНГ, в состав которого наряду в Россией входят 11 государств — бывших республик СССР (кроме Прибалтийских), а также Содружеству четырех государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Они создают общие органы, решения которых по некоторым вопросам могут иметь обязывающий характер (однако на практике это не осуществляется).

Особый статус имеют колониальные и зависимые территории, находящиеся за пределами метрополии, а также резервации, находящиеся на территории метрополии. Зависимые территории (заморские департаменты и др.) — это наследие прежних колониальных порядков. К их числу, например, во Франции относятся заморские департаменты Реюньон, Гвиана, ассоциированная с Францией Новая Каледония (в литературе после заключения договора с Францией Новую Каледонию называют иногда ассоциированным государством с Францией) и др. Заморские департаменты во многих отношениях приравнены к французским. Заморские территории имеют свое территориальное собрание, принимающее в соответствии с конституционным законом Франки 1992 г. местные законы, но значительной властью обладает назначаемый правительством Франции губернатор. Великобритания сохранила некоторые мелкие колониальные владения (главным образом островные). Часть из них является так называемыми самоуправляющимися колониями (население избирает свои местные органы), другие управляются назначенными губернаторами.

В некоторых странах существуют резервации для коренного населения (Канада, Колумбия, США, Австралия, Новая Зеландия). Теоретически резервации рассматриваются как особая единица, управляемая племенными советами в соответствии с местными обычаями, но на деле жизнь племен находится под надзором центральных органов государства или федеральных властей (но не властей субъектов федерации).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Форма правления и форма политико-территориального (государственного) устройства, рассмотренные выше, дают представление преимущественно об организационной структуре государства, его статистическом состоянии, внешнем выражении государственности. Реальная же роль тех или иных институтов государственной власти, действительное состояние демократии, способы властвования в той или иной стране находят более явственное выражение в понятии государственного режима.

Это понятие утвердилось в отечественной литературе по конституционному праву далеко не сразу. Долгое время в науке пользовались термином «политический режим», который употреблялся для характеристики динамической стороны формы государства. В последние десятилетия постепенно стал превалировать взгляд, согласно которому политический режим выходит за пределы формы государства, относится не только к форме, но и к политической системе общества в целом. Он не может быть сведен к методам деятельности государственных органов, а включает, например, роль политических партий (в странах тоталитарного социализма невозможно понять существо политического режима без учета руководящей роли коммунистической партии), массовых общественных объединений, политическую, в том числе неорганизованную, деятельность различных социальных групп. Поэтому в конституционном праве все чаще говорится не о политическом режиме (это скорее категория политологии), а о режиме государственном, иногда государственно-правовом. Однако эти понятия нельзя «разводить» и тем более противопоставлять. При демократическом политическом режиме и государственный режим будет демократическим, и наоборот.

§ 1. Понятие государственного режима

Термин «режим» употребляется в немногих конституциях и обычно вместе с прилагательным «демократический» (Конституция Бразилии 1988 г.). Иногда о государственном режиме, режиме государства упоминается в законодательстве некоторых франкоязычных стран, чаге данный термин употребляется в работах политологов. Вместе с тем во всех конституциях есть нормы, относящиеся к тем или иным сторонам государственного режима, существует специальное законодательство регулирующее его разные стороны. Эти нормы в совокупности образуют конституционно-правовой институт государственного режима — динамичную, подвижную, изменчивую сторону более широкого понятия «форма государства».

Государственный режим — это обобщенная характеристика форм и методов осуществления государственной власти в той или иной стране. Однако нужно учитывать, что государственная власть для решения своих задач использует одновременно разные формы и методы. В фашистских государствах наряду с преобладанием методов прямого насилия использовались демагогические приемы (партия Гитлера в свое название включала слова «социалистическая» и «рабочая»), в демократических государствах наряду с методами либерализма используется принуждение, а то и насилие (силовые методы при разгоне несанкционированных демонстраций применяются и в Великобритании, и в Польше, и в Японии). Поэтому, оценивая тот или иной государственный режим, давая ему соответствующую характеристику, важно установить, какие методы осуществления государственной власти являются главными, ведущими, составляют существо, доминанту государственного режима.

В конституционном праве государственный режим изучается прежде всего через призму соответствующих правовых норм. Однако только такой подход недостаточен. Во многих случаях конституционные . нормы расходятся с действительностью, а потому необходимо учитывать не только правовые нормы той или иной страны, но и практику их применения.

Характер государственного режима в стране, применение тех или иных форм и методов осуществления государственной власти, государственного управления определяется многими факторами. На него оказывают влияние существующая в стране партийная система, взаимоотношения между органами государства, прямые и обратные связи политических партий, общественных организаций, органов государства с населением, уровень политической культуры, традиции и многие Другие обстоятельства, включая иногда и личность главы государства (государственный режим во Франции при Ш. де Голле был иным, чем и при сменивших его гораздо менее популярных президентах, хотя действовала и действует одна и та же Конституция 1958 г.). Однако главным, определяющим фактором является характер государственной власти: демократическая власть, опирающаяся на волю народа, имеет своим следствием демократический режим; власть, защищающая интересы определенного класса, социального слоя, своекорыстные интересы клана, партийно-государственной номенклатуры, национальной или этнической группы и т.д., ведет к разного рода диктаторским и тоталитарным режимам.

В конституциях зарубежных стран те или иные стороны, элементы государственного режима закреплены в неодинаковом объеме. Иногда они представлены в минимальной степени (например, в конституциях абсолютных монархий в Персидском заливе), но в новейших конституциях (Бразилии 1988 г., Анголы, Болгарии и Колумбии 1991 г., Камбоджи и Чехии 1993 г., ЮАР 1996 г., Польши 1997 г., Албании 1998 г., Швейцарии и Финляндии 1999 г. и др.) упоминаются многие элементы государственного режима (без употребления такого термина). Анализ основных законов различных стран свидетельствует, что предметом конституционного регулирования являются следующие элементы государственного режима:

1) природа государственной власти, имеющая своей основой политическую власть народа (исходящую от народа), политическое господство определенной социальной группы (конституционные положения о диктатуре пролетариата, диктатуре революционной демократии и др.) или, наконец, власть, исходящую от монарха (в некоторых абсолютных монархиях Персидского залива);

2) организационно-правовое разделение властей и ролевая автономия различных ветвей государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной и др.), с одной стороны, и принцип единства государственной власти — с другой, означающий сосредоточение всей полноты власти в руках советов (наделе — партийной номенклатуры), фюрера (дуче, каудильо), президента, провозглашаемого пожизненным, абсолютного монарха, низведение парламента до роли статиста, ликвидацию независимого суда;

3) соревновательность, поиски компромисса и консенсуса в деятельности государственных органов (это находит свое выражение в нормах о политическом плюрализме, включая многообразие идеологий, в положениях конституций не только о праве большинства на принятие решений, но и о защите прав меньшинства, о правах политической оппозиции и др.) или, напротив, ограничение политической деятельности, ориентация на борьбу с политическими оппонентами и подавление их (запрещение конкретных объединений, лишение политических прав граждан, принадлежащих к определенным социальным группам, конституционное провозглашение господства одной идеологии);

4) политические свободы граждан, возможность их самостоятельного и активного участия в политической жизни, партиципация (участие) в решении вопросов государственной политики, с одной стороны, напротив, при формальном провозглашении политических свобод (при военных режимах нет никакого провозглашения) реальное низведение гражданина до простого винтика в политической системе создание таких условий тоталитарным режимом (единственная партия, господствующая идеология и др.), когда самостоятельная политическая деятельность граждан, по существу, прекращается или становится нелегальной;

5) самоуправление территориальных коллективов или, напротив, полное подчинение их назначенным «сверху» чиновникам.

В условиях любого государственного режима, хотя и в неодинаковой степени и зачастую с совершенно различной направленностью, используются методы стимулирования (поддержки), нейтрализма, либерализма и принуждения (в форме запретов, насилия, репрессий и др.). При демократическом режиме стимулируется политическая активность граждан, существует сравнительно нейтральное отношение к тем партиям, которые представляют интересы различных слоев господствующей социальной общности (для них создаются приблизительно равные условия), допускается политическая оппозиция, меры легализованного принуждения применяются по отношению к тем группировкам и лицам, которые нарушают конституцию, а насилие — к тем, кто призывает к свержению законно избранных органов государственной власти. В условиях разного рода антидемократических режимов стимулируется пропаганда реакционной политической идеологии (расизм и др.) или идеологии, основанной на пропаганде борьбы между различными слоями населения, на социальном насилии, диктатуре. Методы нейтрализма используются крайне редко, ибо считается, что тот, кто не с нами, тот против нас. Либерализм также не свойствен антидемократическим (авторитарным и тоталитарным) режимам, он применяется только по отношению к организациям и представителям господствующей элиты, которая практически освобождена от всякой ответственности за свои действия. Свирепое насилие по отношению к любым политическим оппонентам, противникам режима и просто несогласным (диссидентам) является характерной чертой этих режимов.

§ 2. Классификация государственных режимов

В мировой научной литературе существует множество классификаций политических режимов и в гораздо меньшей степени — государственных. Эти классификации зависят от оснований деления. В качестве такого основания иногда берется один признак, например число разрешенных законом или фактически существующих партий, в результате чего различают многопартийные и однопартийные режимы. Но чаще используется совокупность признаков (так, различались фашистский и демократический режимы). Нередко используются географические критерии (в соответствии с этим признаком во французской политической литературе говорится о западных и восточных режимах), уровень экономического и политического развития страны, характер духовной жизни (по этому признаку американские политологи различают в развивающихся странах режимы модернизирующейся автократии, коллективистские, меркантилистские, теократические и другие режимы). На основе различных критериев западные политологи различают только в развивающихся странах до шести — восьми разновидностей политического режима.

Большинство исследователей используют, однако, укрупненную классификацию исходя из совокупности признаков, не зависящих от географических факторов. С этой точки зрения различаются три главные разновидности политического режима: демократический, авторитарный и тоталитарный. Эта же классификация применяется и по отношению к государственным режимам. Более дробные деления, в том числе включающие элементы социального содержания, проводятся внутри этих трех главных разновидностей.

Демократический государственный режим, как свидетельствует практика многих стран, связан с условиями свободной рыночной или социально ориентированной рыночной экономики (в том числе в единичных развивающихся странах); он существует, хотя и в незавершенной форме, также в большинстве зарубежных постсоциалистических государств.

Известны два различных подхода к концепции демократии и, следовательно, демократического режима: либеральный и марксистско-ленинский. При первом делается акцент на политическую демократию (многопартийность, политические права и личные свободы, правовое государство и т.д.), при втором во главу угла ставится требование социальной демократии (власть трудящихся и ликвидация имущественного неравенства, возможность ограничения прав граждан в этих целях, всесильное государство как главное орудие создания нового строя и т.д.). Правда, в последние десятилетия, не без влияния марксизма, во многих странах (особенно с социально ориентированной рыночной экономикой) соединяют в какой-то мере оба подхода: политическую демократию с элементами социальной.

В рамках концепции либеральной демократии существует множество различных школ и направлений. Одной из наиболее влиятельных является теория плюралистической демократии (она выступает также под названием дисперсии государственной власти и под другими названиями). Согласно этой теории, различные социальные, профессиональные, возрастные и иные группы давления (заинтересованные группы) обладают определенной долей политической власти и осуществляют давление на центры государственной власти, в результате чего она принимает решения в интересах всего общества, играет роль арбитра и примирителя конфликтующих интересов.

Концепция плюралистической демократии имеет множество положительных сторон. Она обращена к интересам человека, правильно оценивает арбитражную роль государства, механизм принятия некоторых политических решений, хотя трактовка ею распыленности государственной (именно государственной, а не политической) власти и ограничение роли государства лишь арбитражем не могут быть приняты.

Другой влиятельной теорией является теория консенсусной или социетальной демократии. Согласно этой теории, в современных развитых странах (а также в некоторых других; А. Лейпхарт называет Индию) достигнуто согласие по принципиальным вопросам осуществления политической власти и общественного развития. Разногласия по частным вопросам решаются методами компромиссов, взаимных уступок, консенсуса, чтобы не допустить бесконечных конфликтов. Эти компромиссы означают перераспределение общественных богатств и политической власти в пользу наименее обеспеченных слоев, главным образом путем соответствующей налоговой политики и социальных льгот. Такое перераспределение осуществляется прежде всего «сверху», государством, государственной властью.

Концепция социетальной демократии в основном отражает положение лишь в части тех развитых государств, где социал-демократия Длительное время стояла у власти или имеет очень сильные позиции (Австрия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и др.). К тому же эта теория преувеличивает значение компромиссов и преуменьшает самостоятельность и силу государственной власти.

Третья современная теория — теория плебисцитарной демократии — была разработана на опыте Франции голлистского периода. Сторонники этой теории считают, что переход к такой форме демократии связан, во-первых, с необычайной сложностью проблем, вставших перед государственной властью в эпоху научно-технической революции, и, во-вторых, с открытыми этой революцией возможностями для каждой личности принимать участие путем прямых телекоммуникации (связей) в важнейших государственных решениях. В условиях плебисцитарной демократии государство должно управляться профессионалами (состав парламента не всегда отвечает этому требованию), во главе которых должен стоять мудрый руководитель, непосредственно обращающийся к народу при решении принципиальных вопросов с помощью референдума. Концепция плебисцитарной демократии правильно учитывает условия научно-технической революции, но принижает значение представительных органов и некоторых других институтов государства, склонна к идеям «вождизма» в государственной политике. Четвертая теория демократии — концепция консолидированной демократии создается и развивается авторами главным образом для постсоциалистических и развивающихся стран. Считается, что для создания консолидированной демократии необходимы пять слагаемых: активное гражданское общество, относительно автономное политическое сообщество (на него не должна давить даже рыночная экономика, ее роль оценивается не всегда положительно), правовое государство, действенный государственный механизм, экономическое сообщество. Утверждается, что существование консолидированной демократии невозможно в условиях командной экономики, вместе с тем она не может существовать и в обществе абсолютно свободного рынка. Идеал приверженцев этой теории — демократия в условиях регулируемой государством экономики.

Пятая современная теория — корпоративная демократия. Ее главное требование — не соревновательность (как в плюралистической концепции), не компромисс (как в социетальной), не плебисциты и не консолидация свободного общества и регулируемой государством экономики, а партнерство во имя общих целей, при котором не нужны поиски компромиссов. Главное — верно определить единые общие цели. В рамках пяти главных теорий есть множество других школ: представительной демократии (ее основа — представительные учреждения), непосредственной демократии (она исходит из принятия решений на собраниях, съездах и других форумах всех граждан-избирателей), демократии партий (ее основа — соревнование политических партий за влияние на избирателей и определение политики государства партией, получившей большинство на выборах парламента или президента), популистской демократии (осуществление мероприятий в интересах народа или по, крайней мере, выдвижение соответствующих лозунгов) и т.д.

С точки зрения конституционного права демократический государственный режим характеризуется следующими чертами:

1) признание политических прав и свобод в таком объеме, который обеспечивает возможности самостоятельного и активного участия граждан в определении государственной политики и позволяет легально и на равных условиях действовать не только партиям, отстаивающий правительственную политику, но и партиям оппозиционным, требую’ щим проведения иной политики;

2) политический плюрализм и переход политического руководства от одной партии к другой, а следовательно, формирование основных высших органов государства (парламента, главы государства и некото-оых других) путем всеобщих и свободных выборов гражданами; все партии, общественные объединения, граждане имеют при этом юридически равные возможности. Глава государства может избираться и иным путем: парламентом, специально создаваемыми избирательными коллегиями, но всегда это должны быть свободные и «честные» выборы. В условиях демократического государственного режима выборы имеют особое значение;

3) разделение властей, ролевая автономия различных ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной и др.) при системе их сдержек и противовесов и обеспечении взаимодействия;

4) обязательное и реальное участие общегосударственного представительного органа в осуществлении государственной власти, причем только он имеет право издавать законы, определять основы внешней и внутренней политики государства, его бюджет; решения принимаются большинством при защите прав меньшинства и прав политической оппозиции;

5) свобода пропаганды любой политической идеологии, если ее последователи не призывают к насильственным действиям, не нарушают правил морали и общественного поведения, не посягают на права других граждан.

В некоторых странах те или иные из указанных признаков нарушаются, возникают разные формы полудемократических, ограниченно демократических, относительно либеральных режимов (Шри-Ланка, Египет, Турция и др.).

Авторитарный (властный) режим, как и демократический, может существовать в условиях различного общественного строя. Он имел место в развитых капиталистических странах (например, его элементы были во Франции в условиях президентства де Голля). Это довольно частое явление в большинстве развивающихся стран (Индонезия, Марокко , Перу и т.д.).

Авторитарные режимы ищут свое теоретическое обоснование в различных вариантах концепции героев и толпы. Одним из таких вариантов являются элитартные теории, особенно теория правящей элиты, зародившаяся еще на рубеже XIX—XX вв. (итальянские политологи В. Парето и Г. Моска) и развитая затем Р. Михельсом, Р. Миллсом и др. Ее последователи отвергли концепцию плюралистической демократии, как чрезмерную идеализацию. Они считают, что в любом обществе существует правящее меньшинство, элита, состоящая из верхнего слоя (правители, лица, принимающие обязательные для всех решения) и нижнего слоя (бюрократия), играющего посредническую роль между правящими и управляемыми, объясняющего и проводящего в жизнь решения верхнего слоя и служащего резервуаром для пополнения этого слоя. Правящее меньшинство действует самостоятельно, избегая контроля со стороны большинства, несмотря на существование демократических процедур, которые должны были бы обеспечивать такой контроль. Это меньшинство гораздо профессиональнее, имеет высокий уровень понимания общественных задач, и в конечном счете, по утверждениям элитаристов, именно оно действует на пользу не всегда сознающему интересы страны большинству.

Концепции элитаристов нашли продолжение в теориях массового общества и массового государства, исходные начала которых были разработаны немецким социологом М. Вебером в начале XX в., а затем развиты другими авторами (Э. Ледерер, X. Ортега-и-Гассет, П. Тиллих, Г. Марсель и др.). Они представляют себе общество страны в виде толпы (совокупности толп), в которой отдельный человек подчиняется поведению толпы и действует в соответствии с примитивными эмоциями — патриотизмом, расизмом, ненавистью и т.д. Для действий толпы нужен вождь, харизматический лидер, который направляет ее, хотя она этого и не осознает. Вождь использует толпу для осуществления своих идей, постоянно поддерживая в массах харизматическое напряжение.

Теории элитаризма и массового государства в ряде аспектов правильно отражают действительность. Одна из них в каких-то элементах реализуется во многих государствах, другая — воплотилась в жизнь при фашистских режимах в Германии, Италии, Испании, Португалии, ее элементы в виде обожествления учения основателей марксизма-ленинизма и самих этих личностей свойственны практике коммунистических режимов. Обе эти теории, несмотря на то что их основатели выступают за демократию (элитарную демократию, «развернутый социалистический демократизм» и т.п.), будучи осуществлены на практике, привели к отказу от многих общечеловеческих ценностей.

С позиций конституционного права авторитарный режим характеризуется следующими чертами:

1) политические права и свободы граждан признаются в ограниченном объеме, который не обеспечивает возможности самостоятельного участия граждан в определении государственной политики, не предоставляет некоторым оппозиционным партиям права действовать легально;

2) переход политического руководства от одной партии к другой и формирование высших органов государства по конституции должны происходить на основе выборов, но сам выбор партий избирателями, как мы видели, ограничен. Выборы депутатов парламента происходят часто на основе этнических и религиозных пристрастий, выборы президентов подчинены харизматическому принципу или организуются таким образом, что президент становится, по существу, бессрочным: в ряде стран Африки одно и то же лицо было избрано много раз подряд. В Парагвае А. Стресснер (до его свержения в 1989 г.) избирался на восемь сроков. Сухарто в Индонезии до его свержения избирался на безальтернативной основе семь раз (последний — в 1998 г.);

3) признается лишь ограниченный политический плюрализм, разрешаются только некоторые организации, причем на определенных условиях, государственные решения принимаются большинством правящей партии без учета прав меньшинства, которое подвергается «чистке» в парламенте, права политической оппозиции нарушены, ее издания подвергаются цензуре, часто приостанавливаются и конфискуются, а ее лидеры подвергаются арестам. Это нередко происходило в Гондурасе, Иордании, Кении, Тунисе и других странах;

4) принцип разделения властей может быть упомянут в конституции, но фактически он отвергается. Акты президента или правительства вторгаются в сферу законодательной власти и нередко имеют большее значение, чем закон. Судебная деятельность во многом находится под контролем исполнительной власти. Даже конституционный суд в Тунисе, согласно закону 1988г., должен до публикации своих решений конфиденциально доложить их президенту;

5) плюрализм политической идеологии ограничивается. Возможна пропаганда различных идеологических взглядов, но они не должны противоречить «руководящей» идеологии (панча-сила в Индонезии, рукунегару в Малайзии, дустуровский социализм в прошлом в Тунисе и т.д.);

6) вооруженные силы часто играют политическую роль (концепция «двойной роли армии» и др.).

Так обстоит дело во многих странах Латинской Америки, в Индонезии, Пакистане, Филиппинах, даже в определенной мере в Турции, где, правда, военные в 1997 г. сыграли положительную роль, добившись отставки реакционного правительства исламистов.

Некоторые признаки претерпевают модификации в специфических условиях тех или иных государств, в результате чего возникают Разновидности авторитарных режимов (олигархический, конституционно-авторитарный и др.). С другой стороны, наличие одного-двух признаков, тем более слабо выраженных, не обязательно делает режим авторитарным; существуют смешанные формы полуавторитарных, полудемократических режимов. Принимая во внимание гибкость, изменчивость политики правящих групп, в каждом случае необходим конкретный анализ, учет места и времени.

В основе тоталитарного режима лежат разные концепции. Его идеологи используют расистские «теории», идеи массового государства, харизматического лидера и толпы, марксистские положения о диктатуре пролетариата, необходимой для того, чтобы привести общество к «светлому будущему», концепции о «двойной роли» армии – как организации для обороны страны и политической организации, способной реформировать «загнившее» общество.

Тоталитарный режим также возможен в условиях различного общественного строя. Он существовал в высокоразвитой капиталистической Германии (фашизм) и социалистических государствах (СССР, Румыния, Албания и др.), в странах, где узкий слой господствовавшей «революционной демократии» провозглашал ориентацию на социализм, и в государствах капиталистической ориентации, где «номенклатура» пробуржуазной автократии насильственными методами пыталась ускоренно насадить порядки примитивного капитализма (Кения, Нигер, Уганда, Центральноафриканская Республика и др.).

С точки зрения характера институтов конституционного права тоталитарный режим характеризуется следующими чертами:

1) политические права и свободы граждан, возможность их самостоятельного и активного участия в определении государственной политики принципиально отвергаются концепцией вождизма, лежащего в основе режима. Хотя словесно решающая роль населения в управлении государством может провозглашаться (в том числе в конституциях), на деле у граждан нет выбора, они ориентированы на существование единой системы, для которой нет вариантов: не только выступления против нее, но и простая критика рассматриваются законом как уголовное преступление;

2) переход политического руководства от одной партии к другой не может быть осуществлен путем выборов: обычно существует одна легальная партия, а если допускается существование других (так называемые демократические партии при коммунистическом режиме в Болгарии, Вьетнаме, КНР, Польше, Чехословакии и др.), то они, как и массовые общественные организации, находятся под контролем правящей партии; ее руководящая роль в обществе и государстве была закреплена не только в странах социализма (СССР, Венгрия, Румыния, КНР и др.) и странах социалистической ориентации (Алжир, Бенин, Конго, Мозамбик, Южный Йемен и др.), но и в некоторых государствах капиталистической ориентации с тоталитарными режимами (в последней группе стран речь идет о партии особого рода). Выборы могут проводиться более или менее регулярно, не проводиться длительное время. В условиях военных режимов в Нигерии, Эфиопии, других странах они не проводились десятилетиями, а там, где проводились, не имели реального значения: на пост президента, а также в парламент (от округа) баллотируется обычно один кандидат от единственной разрешенной партии (в результате в Кении, например, президент по истечении срока выдвижения кандидатур обычно объявлялся избранным без голосования из-за отсутствия соперников). Иногда от единственной (правящей) партии выдвигаются 2-3 кандидата в парламент по округу (в прошлом в Эфиопии, Танзании и др.), но это выбор не различной политики, а лишь личных качеств кандидата. Результаты выборов зачастую не отражают реального положения дел (в КНДР официальная статистика в последние годы информировала о стопроцентном голосовании за все кандидатуры от единственной партии, что вряд ли возможно), не отражают они и истинных позиций населения: вскоре после столь «единодушного» голосования в некоторых развивающихся странах происходили военные перевороты, и народ оставался пассивным, не выходя на защиту «одобренного» поголовным голосованием режима;

3) политический плюрализм принципиально отвергается, политическая оппозиция не допускается, защита прав меньшинства не признается; принцип демократического централизма, включенный в конституции некоторых стран тоталитарного социализма и стран социалистической ориентации, требовал безусловного подчинения меньшинства большинству. Под руководство правящей партии, фюрера, военного совета поставлены все существующие общественные организации, создается единый тотальный механизм политического властвования. Иногда, как это было в Гвинее, провозглашается создание целостного, слитного организма «партии-государства», членами единственной партии объявляются все граждане, а органы государства, как это было в Заире, становятся органами партии (парламент — законодательный совет партии, правительство — исполнительный совет и т.д.). В абсолютных монархиях Персидского залива, некоторых других странах (Непал до 1990 г.) запрещены все партии, как нарушающие единство уммы или противоречащие принципам «панчаятской демократии» (Непал в прошлом);

4) разделение властей отвергается, в конституциях в том или ином варианте фигурирует принцип единства власти (власти фюрера, дуче, каудильо, власти Советов, наделе подменяемых партийной номенклатурой , власти руководителя государства, главы военного или революционного совета). Представительные органы либо распущены, а акты, имеющие силу закона, издаются военными властями (в условиях военного режима), либо эти органы существуют, но не являются единственными законодательными органами (фюрер, «вождь нации», при фашизме издает наиболее значительные акты), либо, наконец, по букве конституции только они принимают законы и, собираясь дважды в год на два—четыре дня, штампуют акты, подготовленные центральными комитетами компартий (при коммунистическом режиме). Местное самоуправление также лишено всякого реального значения: на местах правят назначенные представители главы государства и правительства, а если их нет («власть Советов»), то реальные полномочия сосредоточены в руках органов правящей партии;

5) единая обязательная политическая идеология (марксизм-ленинизм в странах тоталитарного социализма, мобутизм в Заире в 60—80-х гг., нкрумаизм в Гане в 60-х гг. и т.д.). Она обеспечивается государственным принуждением в явственных или скрытых формах.

Тоталитарный режим имеет свои разновидности. Беспартийный военный режим, где безраздельная власть принадлежит лидеру, возглавляющему военный или революционный совет, существенно отличается от гражданского (фашистского или коммунистического) режима, где в механизме власти огромную роль играет партия. С другой ‘стороны, фашистский режим принципиально отличается от коммунистического по идеологическим установкам, формам организации власти, методам принуждения. Тоталитарный социализм нельзя отождествлять с фашизмом. Военные режимы также изменяются: прежние диктаторы стали переизбираться (Кения, Камерун, Ангола и др.). Генерал (при перевороте — капитан) Эйдема в Того у власти уже 30 лет, причем дважды переизбирался.

В некоторых странах тоталитарные режимы были ликвидированы вооруженными силами коалиции других государств (гитлеровский режим в Германии в 1945 г. и др.), в некоторых странах — свергнуты (при свержении диктатуры Чаушеску в Румынии в 1989 г. погибло более 1000 человек), в третьих их удалось сравнительно мирно трансформировать в демократические или полудемократические режимы (многие постсоциалистические государства).

Рассмотренная выше классификация государственных режимов опирается, как говорилось, на классификацию политических режимов, принятую в политологии. Вместе с тем в литературе по конституционному праву предложена специальная классификация государственных режимов. Различают следующие режимы: абсолютистский, министериальный, дуалистический, президентский, партократический, парламентарный. Эти предложения находятся в стадии обсуждения.

Источник