Региональное сотрудничество в Центральной Азии: актуальность мировых моделей

Аналитический портал Института Центральной Азии и Кавказа и Программы изучения Шелкового пути — Объединенного центра, связанного с Советом по внешней политике США в Вашингтоне и Институтом безопасности и политики развития в Стокгольме (www.silkroadstudies.org), опубликовал очередной интересный материал, характеризующий интересы западных стран в Центрально-азиатском регионе, который многие американские аналитики наряду со странами Южного Кавказа относят к так называемому «Большому Каспийскому региону».

Сванте Корнелл и Фредерик Старр, которые являются соответственно директором и председателем Института Центральной Азии и Кавказа подготовили статью под названием «Региональное сотрудничество в Центральной Азии: актуальность мировых моделей» (Regional Cooperation in Central Asia: Relevance of World Models).

Статья по сути является изложением основных тезисов проведённого авторами исследования под названием «Модернизация и региональное сотрудничество в Центральной Азии: Новая весна?» (Modernization and Regional Cooperation in Central Asia: A New Spring?), 68-страничный текст которого в формате pdf опубликован на сайте Института Центральной Азии и Кавказа в ноябре этого года.

В статье авторы с учетом последних тенденций в сфере развития интеграционных процессов в Центрально-азаитском регионе исследуют опыт региональной интеграции стран Северной Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, и целесообразность его применения государствами Центральной Азии:

Государства Центральной Азии предпринимают усилия по развитию регионального сотрудничества. В марте 2019 года в Ташкенте состоится второй ежегодный саммит лидеров стран Центральной Азии. В настоящее время обсуждается вопрос о создании структуры для этого новообретенного формата регионализма. Страны Центральной Азии могут опираться на относительно богатый опыт регионального сотрудничества, накопленный два десятилетия назад, кульминацией которого стала Организация Центральноазиатского сотрудничества. Поскольку они выводят этот опыт на новый уровень, им не нужно изобретать велосипед: обзор других глобальных моделей регионального сотрудничества показывает, как другим государствам в подобных ситуациях, особенно странам Юго – Восточной Азии и Северной Европы, удалось построить долгосрочный устойчивый регионализм в сложных геополитических условиях.

Справочная информация: за последние два десятилетия региональное сотрудничество в Центральной Азии оставляло желать лучшего. Однако в последние два года отмечаются важные признаки того, что эта мрачная картина скоро поменяется. Темпы взаимодействия между государствами региона значительно возросли, и споры по таким вопросам, как делимитация границ и водопользование в значительной степени разрешились. В марте 2018 года лидеры пяти Центральноазиатских государств встретились в Астане по приглашению Президента Казахстана, но по инициативе Президента Узбекистана. В июне того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную центрально-азиатскими государствами, которая поддержала укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии. (См. публикацию от 5 сентября, 2018). В настоящее время идет подготовка ко второму саммиту лидеров стран Центральной Азии в марте 2019 года. Каковы же перспективы такого сотрудничества? Поскольку страны Центральной Азии стремятся к развитию интеграционных структур, ключевое значение будут иметь два фактора: изучение собственной истории их совместных инициатив, а также опыта других регионов по всему миру. Кроме того, они должны будут определить, как в полной мере интегрировать Афганистан в свои структуры сотрудничества.

История центрально-азиатского регионального сотрудничества является более позитивной, чем принято считать. В 1993 году лидеры пяти постсоветских государств определили регион как «Центральную Азию», а не советским термином «Средняя Азия», и подтвердили, что Казахстан является его неотъемлемой частью. Более того, на протяжении двух последующих десятилетий государства Центральной Азии, несмотря на оппозицию со стороны великих держав, преуспели в создании Центральной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия. И представление о том, что центрально-азиатский регионализм никогда не развивался, просто ложно: в середине 1990-х годов начинающее партнёрство между Ташкентом и Астаной было расширено за счёт включения в него Кыргызстана и Таджикистана. Это привело к созданию Центрально-азиатского Союза, позже переименованного в Организацию Центрально-азиатского сотрудничества (CACO). CACO был все более успешным, но он стал жертвой ускорения геополитической конкуренции в регионе в начале 2000-х годов. Проблемой стало присущее Москве негативное отношение к центральноазиатскому сотрудничеству, как альтернативе евразийской интеграции. Когда Владимир Путин попросил присоединиться к CACO, а затем в 2005 году создал свои интеграционные структуры в рамках Евразии, это фактически положило конец центрально-азиатскому сотрудничеству. В то время как государства Центральной Азии стремятся восстановить эти связи, ключевой задачей будет оградить их от отношений с такими державами, как Россия и Китай, которые остаются ключевыми для всех государств региона.

По мере того как они развивают региональные кооперативные структуры, жители Центральной Азии не должны изобретать велосипед; на самом деле, опыт таких стран, как страны Северной Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, применим к Центральной Азии. Эти регионы добились успехов, пережили неудачи и столкнулись с проблемами, которые не отличаются от тех, с которыми сталкиваются сегодня лидеры Центральной Азии. Однако общеконтинентальные наднациональные структуры, такие как ЕС и Евразийский союз, не являются привлекательными для региона. Вместо этого такие институты, как Вышеградская Группа, МЕРКОСУР, Совет северных стран и АСЕАН, более актуальны для амбиций центрально-азиатского регионального сотрудничества.

Перспективы: с точки зрения Центральной Азии, Вышеградская модель имеет определенные конкретные преимущества. После Астанинского саммита руководителей стран Центральной Азии в 2018 году президент Нурсултан Назарбаев упомянул модель Вышеграда, подчеркнув неформальный характер саммитов лидеров Центральной Азии. (См. публикацию от апреля 2018). И в некотором смысле, учитывая предстоящий саммит лидеров Центральной Азии, региональное сотрудничество уже движется в направлении формата, аналогичного Вышеградскому: неформальная и тесная координация с ежегодными встречами глав государств. Но важно задуматься над причиной того, почему сотрудничество с Вышеградской группой не является более институционализированным, чем оно есть? Ответ в том, что любая дальнейшая институционализация была бы излишней в рамках членства всех четырёх стран этого формата в ЕС и НАТО. Даже в мягком контексте членство в ЕС и НАТО, будучи частью более широкого институционального формата, ввело четкие ограничения на способность стран Вышеградской группы развивать свое региональное сотрудничество и сократили их до подгруппы в рамках более крупных европейских структур, то есть до того, что они считали целесообразным, учитывая преимущества членства в ЕС и НАТО. Для Центральной Азии, однако, нет такой же полезной формы панрегионального сотрудничества. Урок заключается в том, что центрально-азиатское сотрудничество должно оставаться центрально-азиатским, чтобы не потерять свою цель.

В некотором смысле Центральная Азия уже выходит за рамки формата Вышеградской группы. Недавние сообщения предполагают, что государства Центральной Азии стремятся разработать Шенген — визу «Шелкового пути», дающую возможность держателям визы посетить любое государство в Центральной Азии. Учитывая,что страны не являются частью более крупной организации, которая управляет свободой передвижения или трудовой мобильностью, центрально-азиатские государства должны будут разработать свои собственные механизмы для решения таких вопросов – требующих уровня сотрудничества, который, вероятно, должен будет превзойти уровень Вышеградской группы.

Отсутствие прочной институциональной основы, определяющей членский состав МЕРКОСУР, препятствует долгосрочному развитию организации. Между тем, сосуществование двух ключевых держав в организации – Бразилии и Аргентины – и центральная роль управления их отношениями, имеет определенные очевидные уроки для Центральной Азии. Помимо этого, первые успехи МЕРКОСУР свидетельствуют о том, что региональное сотрудничество обладает способностью значительно увеличить торговлю между странами, которые изначально не были особенно взаимозависимы, как это имеет место и в Центральной Азии. В то же время, как представляется, сосредоточение внимания исключительно на экономических вопросах, как и в случае МЕРКОСУР, не обеспечивает достаточной основы для формирования прочной региональной идентичности и действующих региональных структур.

Скандинавский регион имеет много общего с Центральной Азией и во многом более похож на нее, чем страны Юго-Восточной Азии и АСЕАН. Северные страны – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, имеют тесные культурные, религиозные и исторические связи. Скандинавские языки, как и тюркские языки в Центральной Азии, тесно связаны между собой. Финский, как и таджикский, имеет другое происхождение. Ни одна страна не занимает доминирующего положения в сотрудничестве северных стран. Важно отметить, что, несмотря на их общие черты, страны Северной Европы демонстрируют значительные различия в своем членстве в международных организациях. Дания является единственной скандинавской страной, которая является членом как ЕС, так и НАТО. Норвегия является членом НАТО, но не ЕС; Швеция и Финляндия являются членами ЕС, но не входят в НАТО. Это похоже на то, что страны Центральной Азии расходятся во взглядах на членство в организациях евразийского сотрудничества. Скандинавская модель указывает на то, что такое неодинаковое отношение к общеконтинентальному сотрудничеству не должно быть препятствием для более тесного регионального сотрудничества между рядом стран-единомышленников, которые разделяют общие интересы и характеристики. Опыт северных стран показывает, что в таких условиях можно не только развивать значимое региональное сотрудничество, но существенно дополнить его. Сотрудничество северных стран позволило Норвегии оставаться в курсе вопросов ЕС, а Швеции и Финляндии о НАТО. Начинающее сотрудничество в области обороны северных стран также показывает, что их региональное сотрудничество может определенно включать в себя область сложных вопросов безопасности.

Кроме того, центрально-азиатское сотрудничество может помочь государствам, которые решили не быть глубоко интегрированными в евразийские организации, развить более тонкое понимание реалий региональной геополитики.

Опыт АСЕАН имеет определенное значение для Центральной Азии. Как заметил видный сингапурский дипломат Билахари Каусикан, у государств АСЕАН гораздо меньше общего даже после полувека сотрудничества, чем у государств Центральной Азии. Страны АСЕАН в основном расходятся в языках, этнической принадлежности, религиозных традициях и экономическом развитии. Они также развивали свое сотрудничество в интенсивном геополитическом контексте, в котором доминировала конфронтация сверхдержав во время холодной войны и в последние годы «растущего азиатского бегемота» — Китая. Одной из отличительных особенностей АСЕАН является практика организации диалога, как единения с иностранными державами. Подобно тому, как АСЕАН развивает диалог как единое целое с такими державами, как Китай, Россия, Южная Корея и Германия, так и жители Центральной Азии могут выступать за то, чтобы институциональные структуры, которые индивидуально созданы для сотрудничества с Японией, Кореей, Европой и Соединенными Штатами, были переформатированы в общерегиональные консультации.

Более того, Центральная Азия может извлечь выгоду из опыта АСЕАН в развитии ядра солидарности между региональными членами, чтобы не допустить, чтобы иностранные державы играли в АСЕАН друг против друга. Это послужило организации хорошую службу во время Холодной войны и по-прежнему имеет большое значение. АСЕАН не предлагает панацеи для управления деятельностью напористых великих держав, но она подаёт мощный сигнал таким державам, что региональные государства имеют первичную лояльность друг к другу, после чего они могут совместно развивать плодотворные отношения с великими державами. Сотрудничество между членами АСЕАН приносит пользу самим государствам-членам и не направлено против кого-либо. Как заявил президент Назарбаев по итогам встречи с президентом Мирзиеевым в 2018 году, жители Центральной Азии способны справляться с вызовами в Центральной Азии без вмешательства посторонних.

Выводы: сравнительный анализ структур регионального сотрудничества позволяет сделать весьма конкретный и весьма важный вывод о том, что институты имеют значение. Относительная слабость и неэффективность МЕРКОСУР и Вышеградской группы являются прямым следствием их слабых институциональных структур. АСЕАН и Совет северных стран, напротив, исходят из того, что на протяжении более полувека они уделяли серьезное внимание укреплению своих институциональных структур. Согласованность и строгость будущих институциональных структур Центральной Азии будут определять их эффективность. Именно это, а не высокоразвитая риторика о региональном сотрудничестве или разовые встречи и конференции высокого уровня, будут действительно определять будущее Центральной Азии.

Вопрос о роли Афганистана также должен быть решающим. В регионе растет консенсус в отношении того, что Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии, и постсоветские государства Центральной Азии более конструктивно, чем когда-либо, взаимодействуют со своим южным соседом. То, как Афганистан будет включен в структуры регионального сотрудничества, станет важным сигналом к готовности региона выйти за рамки определений, основанных на советской эпохе.

В заключение хотелось бы отметить, что крайне важно придерживаться прагматичного и гибкого подхода, уделяя особое внимание взаимным интересам и принципу осуществимости. Само собой разумеется, что устойчивый и уважительный диалог на высшем уровне национального руководства будет иметь решающее значение для будущего регионального сотрудничества в Центральной Азии. Однако без эффективных и постоянных институциональных структур не удастся преодолеть разрыв между благими намерениями и практическими действиями.

Источник

Торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии в период пандемии

Показатели торгово-экономического сотрудничества

По итогам января-мая 2020 года общий объем внешней торговли Узбекистана снизился на 15,9% и составил 12,98 млрд.долл. (в 2019г. — 15,44 млрд.долл.). Товарооборот со странами ЦА также снизился на 13,9% и составил 1,78 млрд. долл. (в 2019 г. – 2,06 млрд.долл.). Доля стран ЦА в общем объеме внешней торговли незначительно выросла и составила — 13,7% (в 2019 г. – 13,4%). В товарообороте со странами ЦА доля Казахстана составила – 61,4%, Кыргызстана – 17,1%, Туркменистан – 11,0%, Таджикистана – 10,6%.

Снижение показателей внешней торговли Узбекистана со странами ЦА в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по товарообороту на 13,9%, экспорту на 19,1%, импорту на 9,4%.

При этом, заметное снижение показателей внешней торговли произошло с Казахстаном, товарооборот снизился на 19,8%, экспорт на 38,8%, а импорт на 8,1%. На Казахстан в январе-мае 2020 года пришлось 61,4% товарооборота Узбекистана со странами ЦА (в 2019 г. – 65,9%). В связи с этим снижение показателей товарооборота с Казахстаном заметно сказываются на общих показателях товарооборота с странами региона.

С Кыргызстаном также показатели товарооборота снизились на 11,3%, экспорта на 10,9% и импорта на 13,9%.

В то же время, значительно выросли показатели внешней торговли с Таджикистаном, как по товарообороту на 22,5%, так и по экспорту 43,8%, а импорт, наоборот, снизился на 15,5%.

С Туркменистаном товарооборот снизился незначительно на 6,8%, при этом экспорт вырос на 7,2%, а импорт снизился на 10,6%.

Данные показатели отражают степень влияния карантинных мер, принятых в странах ЦА, на состояние взаимной торговли между странами.

Наиболее строгие меры были приняты в Казахстане — режим Чрезвычайного положения (ЧП) и Кыргызстане — режимы ЧП и Чрезвычайной ситуации (ЧС), что отразилось на значительном снижении объемов внешней торговли с данными странами.

При этом с Таджикистаном и Туркменистаном, в которых вводились менее строгие карантинные меры, объемы товарооборота и экспорта выросли.

Торговые режимы между странами ЦА

Страны ЦА применяют к друг другу различные торговые режимы и в разной степени открыты для международной и региональной торговли, перемещения труда и капитала, других форм экономического сотрудничества, что оказывает свое воздействие на процессы, связанные с налаживанием между ними более тесных кооперационных связей и интеграционного взаимодействия.

В настоящее время, снижению торговых барьеров между странами ЦА способствуют, в частности, следующие торговые режимы:

— все страны ЦА (кроме Туркменистана) входят в зону свободной торговли (ЗСТ) СНГ (Узбекистан присоединился к Договору в 2013 году с изъятиями, которые действуют до даты присоединения Узбекистана к ВТО или до 31 декабря 2020 г., в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее. Изъятия в основном предусматривают, что Узбекистан не предоставляет национальный режим в торговле другим участникам Договора, а также сохраняет порядок разрешения спорных вопросов на основе двусторонних переговоров);

— Казахстан и Кыргызстан, как члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), находятся в общем таможенном пространстве;

— Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ВТО;

— страны ЦА имеют также двухсторонние соглашения, регулирующие взаимную торговлю.

Кроме этого, странами ЦА приняты различные стратегии и долгосрочные планы развития, в которых указаны также основные приоритеты внешнеэкономического сотрудничества. При этом, задачи, связанные с расширением торгово-экономических связей и кооперации между странами ЦА, хотя отдельно не выделены, но обозначены в рамках приоритетных для них форматов сотрудничества. Так, если для Казахстана и Кыргызстана это прежде всего формат ЕАЭС, то для других стран ЦА — это сотрудничество в рамках СНГ. Кроме этого, все страны ЦА выступают за развитие сотрудничества также в рамках других международных организаций, в том числе ШОС.

При этом Узбекистан, как страна, находящаяся в центре региона ЦА и имеющая общие границы со всеми странами ЦА, прежде всего заинтересована в расширении регионального экономического сотрудничества и кооперации, как в рамках СНГ, так и других международных организаций, включая формат ЕАЭС.

Перспективы экономического сотрудничества

Несмотря на то, что основную часть товарного экспорта стран ЦА составляют ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки (до 70-80% всего товарного экспорта), этими товарами страны региона торгуют друг с другом в гораздо меньшей степени, чем продают их за пределы региона.

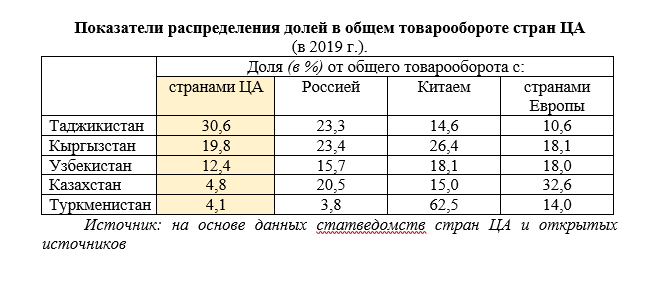

Следует отметить, что Казахстан и Туркменистан, в связи с преобладанием в их экспорте углеводородов, которые в основном поставляются в страны дальнего зарубежья (ЕС и Китай), в меньшей степени ориентированы на региональный рынок (4,8% и 4,1%), чем Таджикистан и Кыргызстан (30,6% и 19,8%), промежуточную позицию занимает Узбекистан (12,4%).

В то же время, без учета объемов товарного экспорта минеральных продуктов и металлов, доля экспорта между странами ЦА намного выше, значит по товарам, не являющимися полезными ископаемыми, имеются перспективы по наращиванию внутри региональной торговли, особенно готовой продукцией, в чем заинтересованы все страны региона.

В этой связи, расширение странами ЦА взаимного доступа на свои внутренние рынки, во многом будет содействовать решению поставленных ими задач по наращиванию экспорта готовой продукции, так как во взаимной торговле по многим несырьевым товарным позициям они могут быть не конкурентами, а партнерами.

При этом, соседство стран ЦА друг с другом дает им также преимущества в экономии на транспортных издержках. Кроме этого, совместное создание в регионе международных транспортных коридоров и международной транспортной инфраструктуры также будет способствовать снижению транспортных издержек при поставках экспортной продукции стран региона на внешние рынки.

Эпидемия коронавируса Covid-19 отступает, в странах ЦА постепенно снимаются карантинные меры, разработаны и реализуются посткризисные планы восстановления экономик.

В этой связи, расширение торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между странами региона также будет содействовать скорейшему выходу экономик на восходящую траекторию роста.

Источник