- Миграции людей и распространение религиозных идей

- Распространение религиозных идей

- Причины миграции населения в 2021 году

- Что такое миграция?

- Виды и формы миграции

- Факторы, влияющие на миграционную подвижность населения

- Каковы причины внутренней и внешней миграции

- Экономические причины миграции

- Политические причины миграции

- Социально-экономические причины миграции

- Военная миграция

- Причины трудовой миграции

- Нелегальная миграция

- Религиозные причины миграции

- Стадии миграции

Миграции людей и распространение религиозных идей

Распространение религиозных идей

Эпоха развития производящего аграрного хозяйства сопровождалась мощными миграционными потоками, оказавшими большое влияние на заселение регионов мира. Параллельно шло распространение культуры в том числе и религиозной.

В VI в. до н. э. на территории современной Северо-Восточной Индии, в предгорьях Гималаев, на границе с Непалом жил отшельник по имени Гаутама, проповедовавший идеи безграничного терпения. Прозревший к 30 годам проповедник стал Буддой, что значит «просветленный», т. е. «осененный особым откровением относительно проблем страдания и смерти». Согласно воззрениям буддизма жизнь представляет собой непрерывную цепь страданий, преодолеть которые можно путем отрешения от всего мирского. Распространение буддизма на первых порах было весьма ограниченным и до начала нашей эры охватило в основном лишь полуостров Индостан.

Почти в то же время в среднем течении реки Инд зародилось ещё одно религиозное течение, получившее наименование индуизм. Жесткое деление на касты (т. е. группы людей), учение о перевоплощении души за хорошее или плохое поведение — вот основные догматы индуизма, заимствованные из древних религий Индии и из буддизма.

Как видно из рисунка, в дальнейшем буддизм широко распространился на востоке Азии, причем это не было связано с миграцией населения.

В III-VI вв. н.э. под влиянием природных и экономических факторов происходило крупное восточноазиатское переселение народов, которое охватило всю территорию Китая и Монголии и привело к формированию в дальнейшем современного китайского населения. В это же время шло распространение истинно китайских религиозно-этнических учений – даосизма и конфуцианства, возникших гораздо раньше. Даосизм получил наименование от китайского корня «дао» — путь, а конфуцианство – по имени его основателя Конфуция.

В их основе лежит признание естественного пути в развитии окружающего мира и поведении людей.

Позднее проникший на территорию Китая буддизм вместе с даосизмом и конфуцианством «перекочевали» через Корею в Японию. Проникновение их было связано в первую очередь с отсутствием в то время корейской и японской письменности. Вместе с китайским языком пришли и китайские религиозные учения.

На основе «иностранных религий» в VI—VII вв. н. э. началось формирование японского религиозного течения — синтоизма (в переводе означает «путь богов»). С того далекого времени синтоизм и буддизм благополучно сосуществуют вместе, и все верующие японцы являются одновременно и синтоистами и буддистами.

В начале VIII в. небольшое, но крепко сплоченное войско арабов (см. статью «Мусульманские государства«), проживавших в то время лишь в Аравии, захватило огромные территории от Пиренейского полуострова до Средней Азии. Арабы интенсивно смешивались с местным населением, что в дальнейшем привело к формированию различных современных арабских народов. Широко распространялась культура арабов — их язык и религия. Арабская религия — ислам, что в переводе означает «покорность». Ислам возник на просторах Аравийской пустыми, где только жесткие нормы повиновения и подчинения могли обеспечить выживание. Абсолютное повиновение воле бога (аллаха) не случайно является главной заповедью ислама.

Ислам распространялся не только арабскими завоевателями. На территорию Южной и Юго-Восточной Азии его идеи принесли арабские купцы. Главные направления распространения ислама показаны на рисунке.

В XIII-XV веке не менее крупные территориальные захваты осуществили монгольские завоеватели. Их войско осуществляло походы во всех направлениях, и ко второй половине XIII века различные монгольские государства занимали огромные пространства от Черного моря до Японского и от Индийского океана до Забайкалья. Однако период процветания был недолгим, и уже в XIV в. начинается распад монгольских государств. Уже к XVI в. к монголам дошел буддизм в виде его ветви — ламаизма. Ламаизм сложился на основе буддизма в Тибете в VII-IX вв.

В V-X вв. Европу охватило великое переселение народов, сыгравшее исключительно важную роль в формировании национального состава населения региона.

XV—XVIII вв. — период бурного развития Европы. Великие географические открытия привели к последующим мощным заокеанским миграциям из Европы в Америку и Австралию.

Нет надобности говорить о том, когда возникло христианство — мы живем по календарю, летоисчисление в котором ведется от рождества Христова. Христианство своим происхождением тесно связано с более древним иудаизмом, возникшим еще в VII в. до н. э. Позднее христианство и иудаизм начали свое проникновение в Европу. Преследование евреев со стороны европейской аристократии и католического духовенства и их религии иудаизма с начала XI н. привело к значительному изменению его распространения.

Европейские границы христианство перешагнуло в XVI в. вместе с потоком заокеанских миграций.

Христианство недолго было единым. После распада в IV в. Римской империи выделилось православие. Формальный раздел на православную и католическую церковь произошел позднее — в XI в. Сложное социально-экономическое и политическое развитие в средневековой Европе привело к выделению в XVI в. внутри католицизма различных протестантских направлений. Подобная картина сохраняется и до настоящего времени.

Источник

Причины миграции населения в 2021 году

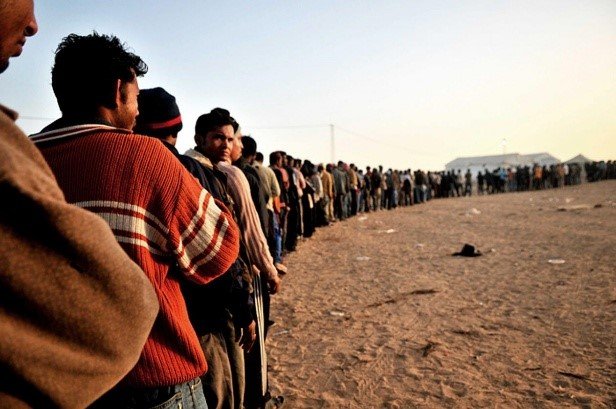

В последние годы государства бьют тревогу по поводу расширения масштабов такого явления, как миграция населения. Люди все чаще стремятся покинуть родные места в поисках лучших условий жизни, а иногда переезд становится для человека единственной возможностью выжить в сложившихся обстоятельствах Причины миграционных процессов могут быть вызваны самыми разными факторами, начиная от природных катаклизмов и заканчивая военными действиями отдельных государств.

Что такое миграция?

Миграция как общественное явление вовсе не является продуктом сегодняшнего дня. Она существовала со времен появления человечества. Люди меняли место жительства, перемещаясь из одного региона в другой в поисках более выгодных, комфортных или безопасных условий жизни.

Само слово «миграция» пришло из латинского языка и в буквальном переводе означает «перемещение». Современная наука вкладывает в понятие миграции временные или постоянные территориальные перемещения людей, которые совершаются с целью обмена знаниями, опытом, трудовыми ресурсами. При этом, не имеет значения, какие факторы служат причиной такого движения:

Виды и формы миграции

Любые миграционные потоки можно условно разделить на:

Внутренние миграции всегда связаны с переездами отдельных личностей и социальных групп внутри одной территории, например, в границах одного государства. Внешняя миграция связана с пересечением границ и носит международный характер.

Современная классификация миграции подразумевает ее разделение на формы и виды. По видовым характеристикам ее можно представить, как:

- Безвозвратная, подразумевающая смену гражданства;

- Долгосрочная, допускающая переезд на период свыше года;

- Краткосрочная, означающая отсутствие человека на постоянном месте жительства менее, чем год.

При этом, именно краткосрочная миграция в свою очередь подразделяется на подвиды:

- Сезонная. Характеризуется временным отсутствием определенных групп населения в течение времени, ограниченного природными факторами. Примером миграции может служить осенний сбор урожая в отдаленной местности или даже в другой стране.

- Маятниковая. Подразумевает регулярный отъезд и обратное возвращение людей, вызванное необходимостью посещать место работы или учебы.

- Эпизодическая. Связана с перемещением на другие территории на время отпуска, лечения или отдыха.

По формам миграцию можно подразделить на:

- Принудительную миграцию. Чаще всего, ее причиной становится реально существующая угроза жизни и здоровью населения, возникшая в результате природных бедствий, военных конфликтов, дискриминаций или политических преследований.

- Добровольную миграцию. Подразумевает отъезд населения на основании личных решений, вызванных желанием повысить уровень жизни.

Факторы, влияющие на миграционную подвижность населения

Стимулирование миграционной активности населения вызывает совокупность социально-экономических факторов, оказывающих влияние на демографическую, политическую и экономическую ситуацию в регионе.

В качестве основных факторов миграции населения выделяют:

- Природные;

- Экономические;

- Социальные;

- Демографические;

- Правовые;

- Политические;

- Экологические.

Каковы причины внутренней и внешней миграции

Причины внутренней и внешней миграции кардинально различаются между собой. В пределах одного государства люди мигрируют с целью удовлетворения насущных потребностей, связанных с улучшением качества жизни, повышением доходов и снижением расходов. Поэтому, чаще всего, причиной таких перераспределений являются экономические факторы.

Результатами миграции внутри страны становятся переезды:

- Из села в город;

- Из малых населенных пунктов в более крупные;

- Из густонаселенных районов в регионы, требующие освоения.

Внешний миграционный отток населения из одной страны, а также приток в нее иммигрантов из других государств, кроме экономических, вызывается еще и политическими причинами. Это хорошо заметно на примере многократно возросшего потока беженцев из неблагополучных с точки зрения военной и политической обстановки мировых регионов.

Экономические причины миграции

Причины наиболее крупных миграционных потоков, чаще всего, связаны с экономической ситуацией в регионе. Желание повысить уровень жизни, сделать ее более комфортной заставляет людей покидать родные места и уезжать на заработки в другой город или страну. На подобное решение влияют следующие экономические факторы:

- Средний размеры зарплат;

- Уровень безработицы;

- Налоговое бремя.

Тяжелой экономической ситуацией объясняется стремление выходцев из Африканских стран попасть в Европу. У себя на родине жители континента вынуждены работать за копейки, поэтому даже низкооплачиваемый труд неквалифицированных рабочих в Германии или Англии позволяет им существенно повысить уровень жизни своей семьи.

Политические причины миграции

Причиной миграционной активности может являться политика, проводимая определенным государством. Во все времена люди, не согласные с тем, как власти страны осуществляют управление, какого политического курса придерживаются во внутренней и мировой политике, становились беженцами. У себя на родине, выступая на стороне оппозиции, они рисковали оказаться в заключении или лишиться жизни за собственные убеждения, поэтому предпочитали эмигрировать за границу.

Яркими примерами политической миграции могут служить диссиденты, покинувшие пределы Советского Союза, чья тоталитарная политика запрещала любое инакомыслие, идущее вразрез с большевистскими доктринами. В результате родину навсегда покинули многие ученые, деятели культуры и искусства, в числе которых пианист и композитор Сергей Рахманинов, певец Федор Шаляпин, авиаконструктор Игорь Сикорский.

Социально-экономические причины миграции

Социально-экономические факторы, чаще всего, становятся причиной миграции из села в город. Населенные пункты, в которых расположены мелкие и крупные предприятия, предлагают рабочие места, которых так не хватает в сельской местности. Именно в городе человеку легче не только заработать пенсию, но и получить другие виды социальной защиты от государства.

В сельской местности часто возникают проблемы с:

- Наличием больниц и школ;

- Возможностью получить качественное образование или медицинское обслуживание в имеющихся на селе учреждениях.;

- Проведением культурных мероприятий;

- Качеством жилья;

- Доступностью коммунальных услуг.

Высшее образование также доступно лишь городским жителям, что становится причиной вынужденной миграции молодежи из села в город. Переехать в крупный населенный пункт вынуждены люди, нуждающиеся в постоянном лечении, поскольку в сельской местности, как правило, нет специализированных лечебных учреждений.

Доступность культурных и иных развивающих мероприятий также характерна для города. Поэтому сельские жители молодого работоспособного возраста часто становятся участниками урбанизационных процессов.

Кроме того, к разряду социальной миграции можно отнести смешанные международные браки. Нередко женщины уезжают в другой регион или страну, чтобы улучшить свой уровень жизни с помощью брачного союза.

Экологические и природные причины миграции могут послужить и обратному процессу, который выражается в оттоке жителей больших промышленных городов в сельскую местность. Такое явление все чаще можно наблюдать в развитых европейских странах. Устав от жизни в загазованных городах, люди перебираются жить на лоно природы.

Военная миграция

Политические конфликты, приводящие к открытым военным действиям, также являются причиной активизации миграции населения. Люди, вынужденные спасать собственную жизнь, убегают от войны в мирные регионы. Главной причиной миграции жителей Сирии в европейские страны стали именно военные действия.

Подобные ситуации тяжело сказываются на экономике стран, принимающих на своих территориях беженцев. Сложность, в первую очередь, связана с массовостью подобного явления. Тысячи беженцев нуждаются трудоустройстве, материальной поддержке и социальной защите, что требует значительных финансовых расходов.

Военная миграция в 20 и 21 веках стала причиной масштабных перемещений людских масс между странами и даже континентами. Немалую роль сыграли Первая и Вторая мировая войны.

Военная миграция приводит к резкому миграционному приросту населения, что способно в короткие сроки вызвать:

- Безработицу;

- Повышение уровня криминала в принимающей стране;

- Демографическому перекосу;

- Снижению уровня доходов населения;

- Ухудшению экологической и эпидемиологической ситуации.

Причины трудовой миграции

Трудовая миграция неразрывно связана с социально-экономическими условиями в регионе. Именно они становятся теми побудительными причинами, которые заставляют людей сниматься с насиженных мест и уезжать в другие города, страны и даже континенты на поиски работы.

Трудовая миграция разделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя связана с перемещением рабочих ресурсов внутри страны. Внешняя же носит международный характер. Оба вида миграции, в свою очередь, могут быть:

Внешняя миграция постоянного характера подразумевает, что человек уезжает в другое государство, где планирует реализоваться как специалист, и получает в нем постоянный вид на жительство или гражданство. В этом случае он теряет трудовую ценность для своей родной страны.

Временный характер миграции носят отъезды граждан в другие регионы или за границу для работы по контракту. В этом случае, через несколько лет кадры возвращаются на родину.

Широкое распространение в последние годы получило такое явление, как сезонная миграция. Ее предпочитают те, кто не готов, в силу разных причин, сменить место жительства, но вынужден уезжать на заработки, чтобы сохранять достойный уровень жизни для себя и своей семьи. Часто люди пользуются возможностью заработать в приграничных зонах. Например, жители Украины ездят на заработки в соседнюю Польшу.

Самым важным фактором регуляции сезонной миграции является экономическая ситуация. При этом, она может играть, как роль выталкивающего, так и притягивающего фактора. При выталкивающем человек стремится уехать на заработки в любую местность или страну, будучи не в силах решить проблему с заработком у себя на родине.

Притягивающий же фактор способствует притоку трудовой миграции в конкретную местность, благодаря высоким социально-экономическим показателям в этом регионе. Изучение особенностей перемещения трудовых ресурсов позволяет ученым оценить влияние внешних условий на направление миграций.

Нелегальная миграция

Миграция, кроме прочих показателей, характеризуется таким понятием, как:

Легальная миграция контролируется государствами. Такой подход позволяет анализировать и оценивать не только изменение направлений миграций, но и причины их побудившие. И делать это возможно в мировом масштабе.

Однако искажение данных вызывают крупные потоки нелегальных мигрантов, пересекающих границы государств с нарушением установленного законом порядка. Такие группы приезжих, въехавшие в страну по туристической визе, и оставшиеся в ней без правовых оснований, не попадают в аналитические данные.

Ярким примером незаконной миграции могут служить массовые пересечения границ США со стороны жителей соседней Мексики. А также наплыв приезжих из стран Азии и Китая на территорию России.

Нелегальная миграция представляет для принимающего государства определенную опасность:

- Ухудшается криминогенная ситуация. Многие мигранты не могут найти работу и вынуждены зарабатывать средства криминальным путем;

- Повышается безработица среди коренного населения. Нелегалы готовы трудиться за гораздо меньшие деньги, поэтому занимают рабочие места.

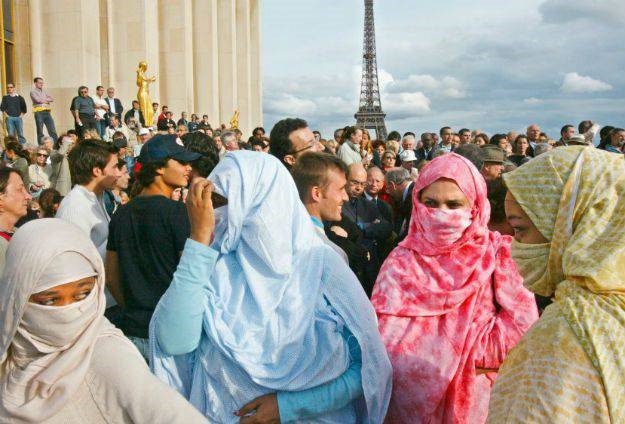

- Происходит расслоение общества. Нелегалы не стремятся ассимилироваться с жителями региона. Часто они создают гетто, где живут обособленными группами, сохраняя свой язык и традиции и игнорируя местные обычаи.

Религиозные причины миграции

Религиозная миграция может носить, как добровольный, так и вынужденный характер. Добровольно люди мигрируют в страны и регионы, обладающие едиными:

- Менталитетом;

- Вероисповеданием;

- Традициями и обычаями.

Ярким примером добровольной религиозной миграции может послужить массовая репатриация евреев в Израиль.

Еще одним примером добровольной миграции по религиозным причинам являются:

- Миссионерская деятельность;

- Паломничество.

В этих случаях люди добровольно покидают родные места, чтобы удовлетворить свои духовные потребности.

Что касается вынужденной миграции, то в ее основе лежат репрессии и гонения на человека по религиозному принципу. Нередко представители определенного вероисповедания вынуждены были бежать, чтобы сохранить свою жизнь. Чаще всего такие конфликты происходят между представителями христианства и мусульманства.

Кроме того, существуют примеры вынужденной миграции, производимой по инициативе государства. Например, массовое выселение евреев из Германии или татар с территории Крыма во время Второй мировой войны.

Стадии миграции

Как и любой процесс, миграция подчиняется определенным законам. Ученые выделяют три основные стадии миграции, в соответствии с которыми и происходит перемещение людских масс. При этом не имеет значения, какой характер носит миграция: внутренний или внешний.

- Подготовительная. На этой стадии происходит наращивание потенциальной подвижности населения в определенном регионе. Причиной становятся сложившаяся в конкретной местности совокупность социально-экономических и политических факторов. Она может носить, как притягивающий, так и выталкивающий характер.

- Основная. Представляет собой непосредственное перемещение людей из одного региона в другой.

- Заключительная. Носит длительный характер. На этой стадии происходит адаптация мигранта к новым условиям жизни. На первом этапе он становится новоселом, на завершающей стадии после процедуры ассимиляции превращается в старожила и сливается с местным населением.

Миграция представляет собой сложный процесс, в который вовлечены все страны и континенты. Люди продолжают в поисках лучшей жизни ездить по миру. И государствам следует быть готовым к тому, чтобы грамотно оценивать причины и последствия таких крупных явлений, а также факторы, влияющие на их масштабность и интенсивность.

Источник