- Что такое республика и какие они бывают (виды республик — президентская, парламентская, смешанная и другие)

- Определение термина — что такое республика

- История возникновения термина

- Президентская республика

- Парламентская республика

- Смешанная (полупрезидентская) республика

- Советская республика

- Теократическая республика (исламская)

- Краткое резюме

- В чём разница?

- Разница между Республикой и Страной

- Что такое Республика?

- Что такое Страна?

- Сходство между Республикой и Страной?

- В чем разница между Республикой и Страной?

- Заключение – Республика против Страны

- Почему одни регионы России – республики, а другие – области почти без полномочий? И как это отражается на экономике?

- Какие регионы есть в России

- Как регионы отличаются полномочиями?

- Как статус региона влияет на его экономику

- Как регионы получили свой статус

- Может ли измениться статус у региона

Что такое республика и какие они бывают (виды республик — президентская, парламентская, смешанная и другие)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Слово «республика» хорошо знакомо людям во всем мире, это самый распространенный политический режим на Земле.

Парадоксально, но подобная форма государственного устройства существовала задолго до рождения слова, ее называющего.

В этой статье мы узнаем:

- Кто же на самом деле придумал термин республика?

- Что такое республика?

- Какие виды республик представлены в современном обществе?

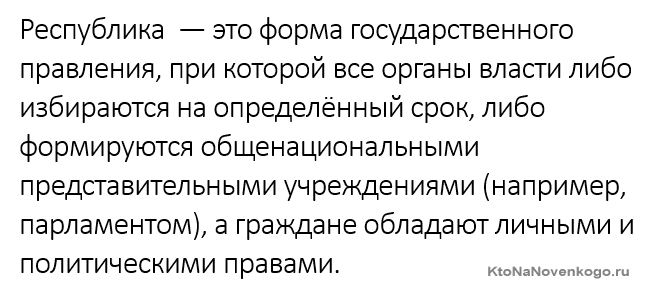

Определение термина — что такое республика

Республика – это форма государственного устройства, при которой высшие органы государственной власти формируются на выборной основе и избираются на определенный срок. В этом заключается ее центральное отличие от монархии.

Конечно же, это более прогрессивная форма правления, но все же не лишенная своих недостатков, в основном вызванных работой исполнителей воли народа (чиновников). В этом плане мне кажется показательной цитата одного из величайших мыслителей:

«В пользу высоких качеств республики можно было бы привести то самое доказательство, которое Боккаччо приводит в пользу религии: она держится вопреки своим чиновникам».

Республика противостоит монархии , и противостояние это стремительно движется в сторону подтверждения слов свергнутого в 1952 году египетского короля Фарука: «Скоро на свете останутся пять королей: английский и четыре карточных».

Если в начале ХХ века в Европе было всего три республики: Франция, Швейцария и Сан-Марино, то сегодня монархия сохранилась только в 12 государствах, включая Ватикан.

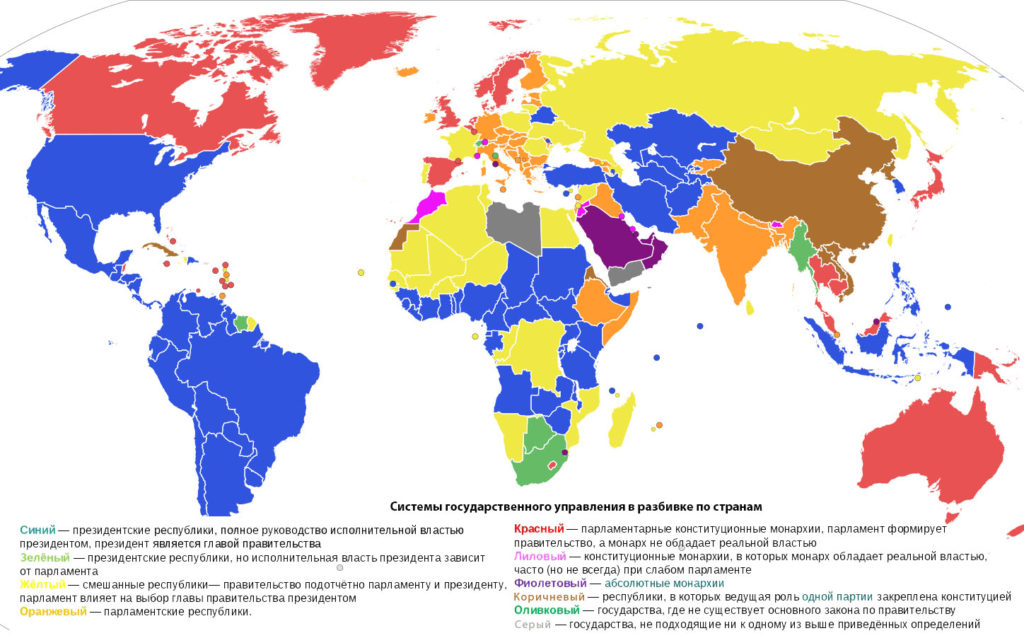

Внутри республиканского устройства государств существует несколько видов :

- президентская,

- парламентская,

- смешанная (полупрезидентская),

- советская,

- теократическая.

История возникновения термина

Слово это имеет латинские корни, res – дело , publicus – общественный . Термин ввел Цицерон, который переводил труд Аристотеля о классификации государственных форм и дал наименование «республика» аристотелевскому термину «полития».

Политией (от слова полис) Аристотель называет один из трех «хороших» политических режимов (оставшиеся два — это монархия и аристократия). Было еще три «плохих» — это демократия, олигархия и тирания. Любопытно, что Цицерон перевел на латынь только политию, остальные пять он оставил в греческом варианте.

Вероятно, дело в том, что во времена Цицерона процветала Римская республика, но так тогда называли просто государство, философ решил таким замысловатым способом намекнуть, что Римская республика и есть та самая полития Аристотеля.

Самое интересное, что после Цицерона все переводили термин Аристотеля только так. Вот такая подмена понятий, которая вросла в разные языки мира.

Сейчас все эти трудности перевода стерлись, и слово имеет значение именно формы политического правления государства.

Президентская республика

При такой форме правления основная роль в системе государственных органов принадлежит президенту, который наделен широким кругом полномочий.

- Президент является и главой государства, и главой исполнительной власти.

- Президент избирается независимо от парламента (что это?):

- прямым народным голосованием,

- коллегией выборщиков.

- Президент самостоятельно формирует правительство. Это его кабинет министров, который не подчиняется парламенту.

- Законодательная и исполнительная власть (что это?) жестко разделены, при этом парламент и правительство во главе с президентом взаимозависимы и имеют рычаги влияния друг на друга. По этой причине президентскую республику еще называют дуалистической .

Эта форма политического строя родилась в США в 1789 году и до сих пор не потеряла своей актуальности. В основном она характерна для стран Латинской Америки.

Нужно отметить, что в некоторых случаях президентские республики перерождаются в суперпрезидентские .

Это происходит, когда власть президента становится авторитарной (это как?), принцип разделения законодательной и исполнительной власти носит условный характер, а по факту вся власть в государстве сосредоточена в руках президента и подконтрольных ему ведомств. По своей сути это аналог абсолютной монархии.

Основным маркером такого злокачественного перерождения республики в монархию является либо отсутствие президентских выборов вообще, либо иллюзорные безальтернативные выборы. При этом стирается правило ограничения президентства одного человека по срокам, возникает так называемый феномен « пожизненного президента ».

По этому пути идут многие латиноамериканские и африканские страны, на нашем континенте яркие образчики – Туркмения и Беларусь. Ряд политологов вносит в этот список Казахстан.

Парламентская республика

Главная роль в устройстве государственной власти принадлежит парламенту . Основные признаки:

- Правительство формируется парламентом и подчиняется ему.

- Первым лицом государства является глава правительства – премьер-министр или канцлер, на него возлагается ответственность за деятельность правительства. Все акты президента вступают в силу только после подписи (контрасигнатуры) главы правительства.

- Президент в таких государствах избирается парламентом или специальной коллегией с участием парламентариев. Он не может отправить в отставку главу правительства, но имеет право убрать любого другого члена правительства по согласованию с премьером.

К парламентскому типу относятся ФРГ, Италия, Израиль, Индия и др.

Одна из негативных черт такого политического строя – частые отставки и смены кабинета министров из-за вотума недоверия, выраженного парламентом.

Например, в Италии после Второй мировой войны за 72 года сменилось уже 65 кабинетов министров.

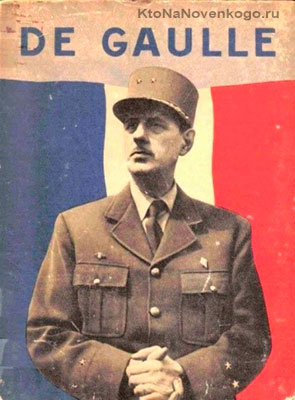

Смешанная (полупрезидентская) республика

Сочетает сильную власть президента и контроль парламента над работой правительства.

Данный тип отличается в разных странах, но главный характерный признак – правительство ответственно как перед президентом, так и перед парламентом.

Зародился подобный способ республиканского правления в 1958 году во Франции благодаря Шарлю де Голлю, который стремился усилить президентскую власть, но ему приходилось учитывать мощную традицию парламентаризма в стране.

Примеры смешанных республик — Финляндия, Австрия, Франция и др. Российская Федерация официально также принадлежит к этому типу.

Советская республика

Те, кто вырос в СССР, как Отче наш знают все «15 республик – 15 сестер» своей Родины. Этому детей учили начиная с Букваря.

РСФСР, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Латвия, Литва, Эстония и Молдавия – эти 15 сестер знал наизусть каждый советский ребенок.

Советская республика – это форма государственного правления, характерная для стран социалистического лагеря. Основной орган власти – советы, в разных странах они могут именоваться по-разному (ассамблеи, собрания и проч.).

Один из характерных признаков – это отсутствие разделения власти на исполнительную и законодательную. Такая форма государства громко провозглашает демократические принципы, но фактически это тоталитаризм с формальными выборами народных депутатов и жестким подавлением всякого инакомыслия. Одной из разновидностей можно назвать народно-демократическую республику.

Лучше Маяковского про такие республики и не скажешь:

«Чего кипятитесь?

Обещали и делим поровну:

Одному – бублик, другому дырка от бублика.

Это и есть демократическая республика».

В.В. Маяковский, пьеса «Мистерия-буфф», 1918 г.

Теократическая республика (исламская)

Основной признак такого устройства государства – это придание духовенству статуса полноправной государственной власти.

Теократия сегодня встречается только в исламских странах, поэтому ее также называют исламской республикой . Эта форма правления соединяет традиционный исламский Халифат и признаки современной республики. Пример такого государства – Иран.

Краткое резюме

Несмотря на имеющиеся недостатки, республиканский способ организации государства сегодня явно в приоритете . Из 195 признанных государств 164 являются республиками разных типов.

Источник

В чём разница?

Разница между Республикой и Страной

Ключевое различие между Республикой и страной состоит в том, что термин «Республика» относится к системе управления, тогда как термин «Страна» относится к географическому и политическому субъекту. Некоторые страны в мире являются республиками, а некоторые нет.

Страна — это территория, с определёнными или размытыми политическими, физико-географическими, культурными или историческими границами. Термин «республика» относится к системе управления, в которой нет монархии и аристократии. В республике верховная власть принадлежит народу, и лидер страны, то есть президент, избирается на выборах.

- Обзор и основные отличия

- Что такое Республика

- Что такое Страна

- Сходство между Республикой и Страной

- В чем разница между Республикой и Страной

- Заключение

Что такое Республика?

Республика – это форма правления, где высшая власть или власть государства принадлежит народу и его избранным представителям. Общественность имеет право голосовать и выбирать представителей для осуществления власти от их имени. Таким образом, правительство государства создается этими выборными представителями и общественностью.

В республике нет монархии или наследственной аристократии. Главой государства, которого также избирает народ, обычно является президент. Однако это может меняться в зависимости от политической системы каждого государства. Соединенные Штаты Америки, Индия, Китай и Северная Корея – это некоторые страны, которые считаются республиками.

Страны, в которых есть короли и королевы, но которые по-прежнему имеют свободные выборы, называются конституционными монархиями. Они похожи на республики, так как в конституцию были внесены поправки с целью отстранить власть от монархии. Соединенное Королевство является примером конституционной монархии.

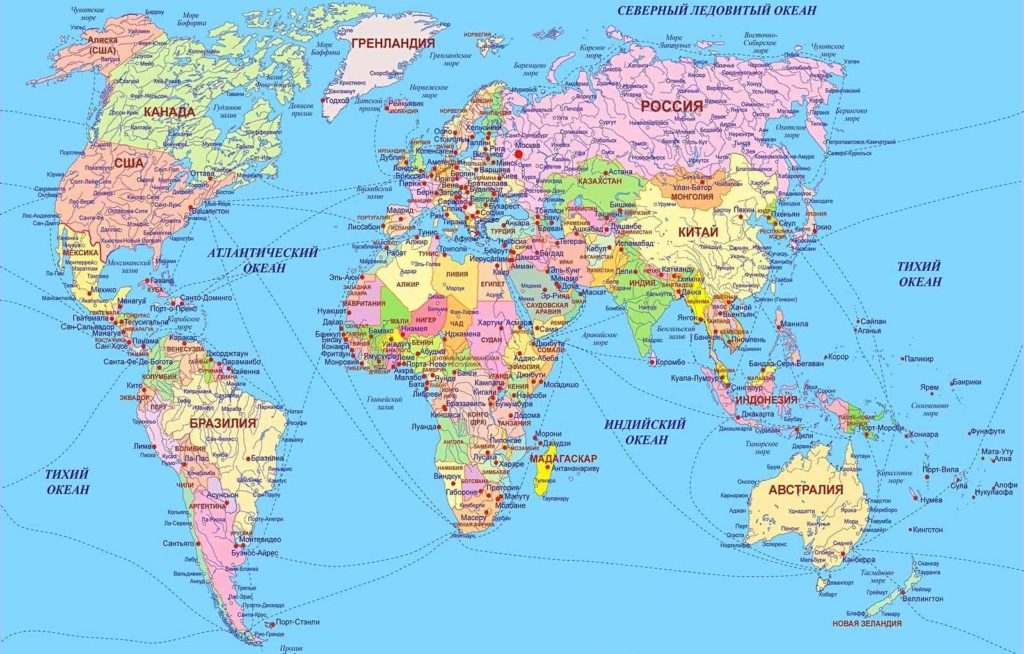

Что такое Страна?

Страна — это территория, с определёнными или размытыми политическими, физико-географическими, культурными или историческими границами. Термин страна обозначает географическое и политическое образование. Страна может быть независимым суверенным государством или территорией, оккупированной другим государством в качестве несуверенного или бывшего суверенного политического подразделения. Большинство стран мира являются суверенными государствами. Индия, Россия, Китай, Франция, Соединенные Штаты Америки и Великобритания являются примерами стран. Всего в мире 195 стран и так называемых зависимых территорий.

Различные страны мира управляются по различным системам управления. Некоторые страны являются республиками, а некоторые являются конституционными монархиями. Есть и абсолютные монархии.

Примеры форм правления различных стран:

- Конституционная монархия – Австралия, Бельгия, Канада, Дания

- Республика – Россия, Индия, Китай, Франция, Греция, Ирак, Иран

- Абсолютная монархия – Катар, Оман, Саудовская Аравия

Сходство между Республикой и Страной?

- Есть страны в которых форма правления является республикой . Например, Россия является страной, и также является республикой. А, например, Дания – это страна, но она не является республикой.

В чем разница между Республикой и Страной?

| Республика против Страны | |

| Республика – это форма правления, где верховная власть государства принадлежит народу и его избранным представителям | Страна — это территория, с определёнными или размытыми политическими, физико-географическими, культурными или историческими границами |

| Тип | |

| Республика является формой правления | Страна является географической территорией со своим правительством |

Заключение – Республика против Страны

Страна — это территория, с определёнными или размытыми политическими, физико-географическими, культурными или историческими границами. Республика является формой правления. Республика – это система управления, а страна – это географическое и политическое понятие. В этом разница между республикой и страной.

Источник

Почему одни регионы России – республики, а другие – области почти без полномочий? И как это отражается на экономике?

Федеративное устройство России за последние пару десятилетий перешло от модели с самостоятельными субъектами к более централизованному управлению. Но все равно в составе РФ есть республики, имеющие более широкие полномочия, и есть области, края и АО – с меньшим объемом прав. Мы разобрались, почему так вышло и как объем полномочий у конкретного региона влияет на состояние его экономики.

Какие регионы есть в России

Россия – федеративное государство, которое состоит из 85 субъектов. Еще не так давно их было 83 – до всем известных событий, а совсем недавно из двух хотели сделать один, но жители оказались против. Но особенность государственного устройства России в том, что разные регионы имеют разный статус, и называются по-разному.

Итак, в составе России есть:

- 22 республики . Формально республика в составе РФ – в Конституции России республики называются государствами, хотя по факту не имеют государственного суверенитета и не ведут самостоятельную внешнюю политику. Республики в России – скорее национальные (о чем, кстати, неоднократно напоминают противники такого типа регионов). Тем не менее, республики имеют гораздо больше прав, чем другие субъекты;

- 9 краев и 49 областей . С точки зрения Конституции, край не отличается от области ничем (хотя в советском основном законе отличия были – в состав края могли входить автономные области, а в состав обычной области – нет). Статус таких регионов определяется Конституцией РФ и уставом региона, полномочий у них меньше всего. Стоит отметить, что край не всегда граничит с другими государствами (то есть, является «краем» страны) – как, например, Ставропольский край;

- 3 города федерального значения . Формально имеет те же полномочия, что и область, Москва и Санкт-Петербург в разное время были столицами (что объясняет статус), а статус Севастополя, вероятно, просто сохранился после Украины (где город тоже не входил в состав Крыма). Город Байконур, который находится внутри Казахстана, считается российской территорией, но не имеет статуса субъекта;

- 1 автономная область (Еврейская АО). Ее статус определяется федеральным законом, который, однако, все еще не принят – поэтому статус Еврейской АО пока существует только в Конституции;

- 4 автономных округа . Отличие от других субъектов в том, что автономный округ может входить в состав другого региона, сохраняя при этом самостоятельность. ХМАО и ЯНАО входят в состав Тюменской области, а НАО – в состав Архангельской. Чукотский АО не входит в другой регион. Тем не менее, все автономные округа являются полностью самостоятельными субъектами, а вхождение их в состав других регионов не отражается на степени самостоятельности.

Несмотря на то, что вопросы статуса регионов в современной России не вызывают бурных споров и дискуссий, наличие некоторых неурегулированных вопросов иногда становится причиной конфликта. Например, недавно был инициирован процесс объединения Ненецкого АО и Архангельской области, но жители НАО высказались категорически против – создав единственный в стране случай протестного голосования по Конституции.

Другой пример – продолжающийся скрытый конфликт между Татарстаном и федеральным центром, причем проблемы есть и в финансовых, и в культурных вопросах.

Как регионы отличаются полномочиями?

Прежде всего, стоит сказать о распределении власти согласно Конституции России. Формально все полномочия четко делятся по уровням власти – есть то, за что отвечает федеральный центр, за что отвечают субъекты, и за что они отвечают совместно.

Например, за оборону и безопасность, федеральный бюджет, внешнюю политику, судоустройство, прокуратуру, границы, выпуск денег, защиту прав человека и многое другое отвечает исключительно Российская Федерация. Это означает, что власти региона в принципе не могут вмешиваться в вопросы обороны или работу прокуратуры (хотя и могут содействовать в этом другими способами). А если какую-то часть работ выполняет регион, он обязательно получает на это субсидии из федерального бюджета.

Отдельный блок полномочий находится в совместном ведении федерального центра и регионов, например, владение землей, вопросы образования, здравоохранения, борьба с катастрофами, налогообложение, сельское хозяйство, и т.д. На практике это означает, что на борьбу со стихийными бедствиями регион будет тратить и свои деньги, и полученные от федерального бюджета.

Все, что не входит в соответствующие статьи Конституции, регулируется на уровне региона – и, соответственно, оплачивается региональным бюджетом (хотя некоторые полномочия не связаны с финансовой стороной).

Больше всего прав у республик – Конституция РФ даже определяет республику как государство. Правда, все юристы подчеркивают – такие республики не являются самостоятельными государствами, иначе РФ имела бы статус конфедерации, а не федерации. Кроме этого, ключевое отличие республики от других субъектов – наличие у нее собственной Конституции. Да, формально это тот же устав региона, но по статусу Конституция все же выше. Республиканская Конституция и законы не могут противоречить федеральным законам (в такой ситуации применяется именно федеральный закон).

Еще одно право республики – устанавливать государственный язык, помимо русского. Эти языки могут использоваться в официальных документах, но требовать их знания от жителей региона (например, чтобы получить избирательное право) власти республики не вправе. Также республика может иметь свой флаг, герб, гимн, она владеет землей, лесами, недрами и другими природными ресурсами на своей территории, и т.д.

Но и это еще не все. Из всех республик есть одна, которая имеет еще больше полномочий – это Татарстан. История тянется еще с 1992 года, когда все субъекты, кроме Татарстана и Чечни, подписали Федеративный договор. Власти Татарстана потребовали подписать отдельный документ – и в 1994-м получили его. Договор о разграничении полномочий действует до сих пор (хоть и в урезанном виде), но все равно – в Татарстане есть свой президент, обязательные 2 языка и право на часть доходов от нефти.

Полномочия других регионов скромнее, и не особо отличаются между собой. Край, область и город федерального значения имеют одинаковый правовой статус, но Москва выполняет функции столицы, и получает за это дополнительные деньги от других регионов.

Отдельно стоят автономные области и округа – они отличаются тем, что создаются по национальному признаку, поэтому отличаются национальным составом и бытом населения. Кроме того, как минимум 2 автономных округа в России – ХМАО и ЯНАО – основные доноры федерального бюджета, они суммарно дают порядка 40% его доходов.

Как статус региона влияет на его экономику

Регионы в свое время активно боролись за свои права и полномочия – и почти всегда это упиралось в экономические аспекты. Казалось бы, чем больше полномочий у субъекта, тем больше он имеет возможностей, однако в реальности ситуация обычно совсем обратная.

Например, если расположить все регионы по убыванию ВРП на душу населения и выделить 6 самых успешных и 6 отстающих, то картина будет такой:

То есть, больше всего прибавляют к ВВП страны из расчета на душу населения регионы, не имеющие широких полномочий – это все 4 автономных округа, Сахалинская область и столица. Тогда как 4 самых низких строчки занимают республики – субъекты с самыми широкими полномочиями.

Примерно похожая картина наблюдается и по средней зарплате:

Как видно, из 6 регионов с самыми низкими зарплатами 5 – это республики. А из 6 субъектов с самыми высокими зарплатами 4 – это автономные округа. Соответственно, статус республики не гарантирует ни успехов в экономике, ни высоких социальных стандартов.

Кстати, ситуация с зарплатами в бюджетных учреждениях примерно такая же, только все 6 регионов на последних строчках имеют статус республики. Например, средняя зарплата врача в ЯНАО – 216 801 рубль, а в Карачаево-Черкессии – 49 396 рублей (хотя на практике суммы, скорее всего, меньше). То же касается и зарплат учителей – в Москве педагог получает 96 281 рубль, тогда как в Ингушетии – 25 692 рубля в месяц.

А если посмотреть на рейтинг регионов по уровню безработицы и теневой занятости (процент работающих неофициально), картина становится еще более наглядной:

| Место | Безработица | Неофициальная занятость | ||

|---|---|---|---|---|

| Регион | Значение, % | Регион | Значение, % | |

| 1 | Москва | 2,0 | Москва | 4,0 |

| 2 | ЯНАО | 2,4 | Чукотский АО | 5,5 |

| 3 | Санкт-Петербург | 2,7 | ЯНАО | 6,5 |

| 4 | ХМАО-Югра | 2,8 | Мурманская область | 6,9 |

| 5 | Московская область | 3,8 | ХМАО-Югра | 8,3 |

| 6 | Республика Татарстан | 3,9 | Ненецкий АО | 8,6 |

| … | … | … | … | … |

| 80 | Чеченская Республика | 16,0 | Республика Крым | 41,1 |

| 81 | Карачаево-Черкесская Республика | 16,2 | Республика Алтай | 41,3 |

| 82 | Республика Дагестан | 17,4 | Республика Дагестан | 47,0 |

| 83 | Республика Северная Осетия – Алания | 17,7 | Республика Ингушетия | 49,1 |

| 84 | Республика Тыва | 19,4 | Кабардино-Балкарская Республика | 49,8 |

| 85 | Республика Ингушетия | 30,1 | Чеченская Республика | 62,1 |

Получается, что 6 регионов с самой высокой безработицей – это республики, как и 6 регионов с самой высокой неформальной занятостью. По второму показателю ситуация крайне сложная – в Чечне 2 из 3 работников трудятся или неофициально, или оформлены на минимальную зарплату. А в Ингушетии 30% тех, кто может и готов приступить к работе, не может ее найти.

История успеха региона в форме республики есть, по сути, только одна – это Татарстан, который имеет особый статус даже среди республик. Так, регион проводит ряд масштабных проектов (не без помощи крупного бизнеса, особенно «Татнефти»), организует крупные международные мероприятия вроде Универсиады, а также демонстрирует бюджетную самостоятельность.

При этом не обходится без конфликтов – недавнее банкротство «Татфондбанка», по некоторым данным, было направлено против президента РТ Минниханова, а активное «навязывание» татарского языка школьникам тоже не осталось без внимания федеральных властей.

Как регионы получили свой статус

Как известно, Россия имела федеративное устройство еще в советские времена (будучи РСФСР – в отличие от остальных ССР). За счет федеративного статуса в РСФСР образовывались автономные национально-государственные образования – АССР, причем буквально сразу после революции. Более того, некоторые будущие союзные республики изначально создавались как АССР в составе РСФСР – например, Киргизская АССР, Туркестанская АССР, Каракалпакская АССР.

Всего было образовано 25 АССР, некоторые из них впоследствии были расформированы, например:

- Крымская АССР – с 1954 года стала Крымской областью в Украинской ССР;

- Амурская трудовая социалистическая республика;

- АССР Немцев Поволжья (была ликвидирована в 1941 году), и т.д.

Окончательно состав РСФСР был утвержден в 1936 году с принятием конституции, но и дальше иногда происходили некоторые изменения в составе субъектов. Кстати, в других союзных республиках тоже существовали АССР – несмотря на отсутствие у них федеративного статуса. Впоследствии почти со всеми из них были связаны территориальные конфликты, часто – вооруженные (пример – Абхазская АССР).

Большинство АССР создавались по национальному признаку – а существующие республики во многом произошли от советских АССР. Российские автономные республики объявляли о своем суверенитете параллельно с «парадом суверенитетов» союзных республик. А некоторые автономные области (Адыгейская, Горно-Алтайская, Хакасская) получили статусы республик.

Кроме республик, в составе РСФСР было несколько автономных округов (до 1977 года они были национальными округами). Они отличались от республик и областей тем, что не были самостоятельными субъектами. Округов было достаточно много – но впоследствии многие из них присоединили к другим субъектам. В 1992 году из Магаданской области вывели Чукотский АО – на тот момент автономных округов оставалось 10. До настоящего момента их сохранилось только 4.

В 1930-1944 годы в РСФСР в рамках политики «разукрупнения» регионов появилось несколько новых субъектов – например, из Средне-Волжского края выделили Оренбургскую область, а из Восточно-Сибирского – Красноярский край. Но после распада СССР политика изменилась на противоположную.

С 1961 года РСФСР состояла примерно из тех же субъектов, что и современная Россия – только с большим числом автономных областей. После «парада суверенитетов» большинство национально-государственных образований объявили о своей самостоятельности, и только в 1992-м был подписан Федеративный договор о разделении полномочий (который подписали все субъекты, кроме Чечни и Татарстана).

Тогда политику федерального центра очень метко выразил президент Борис Ельцин:

«Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»

Это была попытка объединить в составе РФ 16 автономных образований, которые грозили покинуть федерацию. Как теперь становится понятно, региональная политика 90-х оказалась достаточно успешной – в составе РФ сохранились все национальные образования.

В 90-е для развития регионов, казалось, были все условия – федеральный центр был готов прислушиваться к мнению властей субъектов, некоторые регионы получали серьезные инвестиции за счет умения губернаторов «договариваться». Иными были и отношения в бюджетной сфере – регионам оставалось больше налогов (по мнению некоторых губернаторов, они делились с РФ в соотношении 50:50). Правда, все возможности перечеркивали объективные факторы – денег не было в масштабах всей страны, поэтому «делить» между собой было, по сути, нечего.

С деньгами стало получше с начала 2000-х, но тогда произошло ожидаемое – федеральный центр начал ужесточать свое влияние. Жертвой «укрупнения» регионов пали несколько субъектов:

- Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ с 2005 году объединены в Пермский край. Решение было принято на референдуме, причем в обоих регионах более 80% избирателей проголосовали «за» объединение;

- Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа с 2007 года присоединены к Красноярскому краю. Здесь были явные минусы – жители бывшего Таймырского АО жаловались, что после лишения его статуса субъекта РФ там закрылись школы и больницы (в связи с ликвидацией государственных структур);

- Камчатская область и Корякский автономный округ с 2007 года составляют Камчатский край;

- Усть-Ордынский Бурятский автономный округ с 2008 года присоединен к Иркутской области. Впоследствии Усть-Ордынский Бурятский округ частично сохранил автономный статус в составе Иркутской области;

- Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ с 2008 года объединены в Забайкальский край.

Укрупнение регионов привело к некоторым проблемам в социальной сфере, за что такую политику иногда критикуют. Возможно, отсутствие положительных результатов стало причиной неудачи с дальнейшими проектами по укрупнению регионов – например, недавней истории с Ненецким АО и Архангельской областью.

Может ли измениться статус у региона

Если статус республики дает так много полномочий, то почему все регионы еще не стали ими? Ответ на этот вопрос частично кроется в экономической статистике (приведенной выше) – самостоятельность региона редко становится причиной его успехов в экономике и социальной сфере.

С другой стороны, есть статья 66 Конституции РФ, которая определяет, нормативным актом какого уровня регулируются отношения между федеральным центром и субъектами федерации. И статья 5 гласит следующее:

Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом.

То есть, для изменения статуса субъекта РФ мало желания самого субъекта (даже с референдумом, как это часто было в 90-е), главное в данной ситуации – заручиться поддержкой федеральных властей. А учитывая, что политика современной РФ во многом направлена на централизацию управления, получить согласие на смену статуса будет практически невозможно.

Примерно об этом же говорит и постановление Конституционного суда от 1992 года – из него следует, что процесс изменения статуса субъекта федерации – не односторонний, а переговорный процесс, который должен идти в соответствии с ФКЗ.

И здесь кроется еще одна уловка – за 27 лет после принятия Конституции РФ, соответствующий федеральный конституционный закон все еще не принят.

Кроме того, недавние поправки к Конституции вводят местное самоуправление в вертикаль публичной власти (тогда как до этого местные власти находились под влиянием властей регионов). Такое перераспределение полномочий в очередной раз показывает, что политика федерального центра – исключительно централизация управления.

Источник