- Рейтинг суперкомпьютеров: топ-500 суперкомпьютеров мира в истории

- То п- 500 суперкомпьютеров. Лидер

- Топ — 500 суперкомпьютеров мира. Первая десятка

- Российские представители в рейтинге суперкомпьютеров топ- 500

- Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет

- В тридцатке сильнейших в мире

- Christofari и другие участники Топ 500 из России

- Российские взлеты и падения в мировом Top 500

- Глобальный суперкомпьютерный рынок: тренды и перспективы

- Рейтинг суперкомпьютеров мира Top500

- Содержание

- 2020: В топ-500 суперкомпьютеров остались 2 системы из России

- Китай доминирует по числу суперкомпьютеров в топ-500

- Суперкомпьютер Сбербанка оказался в числе 30 самых мощных в мире

- Причины китайского доминирования в HPC

- Китай опередил США по числу самых мощных суперкомпьютеров

- Падение «Ломоносова-2» в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров

- СК Bull sequana вошел в рейтинг Топ500

- Китайская система на китайских процессорах возглавила Топ500

- Успех российских СК — два в первой сотне

- Продукция РСК представляет 50% российских СК в Тор500

- 2014: Российские суперкомпьютеры в мировом рейтинге Топ 500

- 2012: 500 крупнейших суперкомпьютеров

Рейтинг суперкомпьютеров: топ-500 суперкомпьютеров мира в истории

В 1993 году стартовал проект «Топ — 500 суперкомпьютеров мира». С тех пор каждый год в июне и в ноябре публикуется рейтинг из 500 суперкомпьютеров. Проект ориентирован на отслеживание роста тенденции в области компьютерных вычислений.

Суперкомпьютер — это специальная вычислительная техника, которая значительно превосходит по своим параметрам большинство известных компьютеров мира.

То п- 500 суперкомпьютеров. Лидер

Мы не будем перечислять все топ — 500 суперкомпьютеров мира, только потому что это займет уйму времени. Тем более все данные есть в открытых источниках. Но о первых и самых значимых местах читайте ниже.

Первым в списке топ — 500 компьютеров оказался суперкомпьютер японской сборки Fujitsu Fugaku. Ему удалось занять это заслуженное место благодаря своей производительности. По самым скромным подсчетам у Fugaku показатель производительности в три раза выше, чем у ближайшего преследователя — суперкомпьютера Summit американского производства компании IBM. Архитектура процессора у сегодняшнего лидера — ARM. За всю историю рейтинга топ — 500 компьютеров машина с такой архитектурой процессора стала лидером впервые.

Если в цифрах, то производительность Фугаку заняла планку в 415.6 петафлопса — это в 2.8 раза превосходит производительность второго места — машины Summit.

За основу при производстве начинки нынешнего лидера списка т о п- 500 были взяты 48 ядер однокристальной ARM системы Fujitsu A 64 FX. Всего в данной машине можно насчитать 7.3 млн ядер!

Топ — 500 суперкомпьютеров мира. Первая десятка

Догнать показатели лидера в последнем рейтинге т оп — 500 компьютеров мира не было возможности ни у кого, настолько его показатели превосходили конкурентов. Итак, первые два места нам известны. Третье место также занял о детище американской компании IBM — компьютер Sierra. В тесте на производительность он показал 94.63 петафлопса.

Номер 4 в списке рейтинга т оп — 500 суперкомпьютеров заняли китайские разработчики со своим «произведением» — компьютером Sunway Taihu Light. У него внутри 260 ядер , и производительность около 92.9 петафлопса. Номер 5 — тоже «китаец» с производительностью 61.43 петафлопса.

Номер 6 занима е т «итальян е ц» HPC5. Номер 7 — «американец» Selene. HPC5 выдает примерно 33.44 петафлопса, а Selene — 27.57 петафлопса, он принадлежит небезызвестной компании Nvidia.

Номер 8 списка топ- 500 суперкомпьютеров мира опять у «американца» — компьютера Dell Frontera, результат его производительности — 23.4 петафлопса. Номер 9 — за «итальянцем» Macroni-100 с производительностью в 21.63 петафлопса.

Замыкает первую десятку рейтинга «швейцарец» — суперкомпьютер Piz Daint с мощностью в 21.22 петафлопса.

Российские представители в рейтинге суперкомпьютеров топ- 500

Последняя редакция рейтинга топ- 500 суперкомпьютеров зафиксировала и российских представителей. Конечно, они не попали в топ- 10 и ли даже в топ- 20. Лучшее место, которое заняли «россияне» , — это номер 36. Это место заняла машина, созданная «Сбером». Также рейтинг зафиксировал, что данный компьютер является самым мощным суперкомпьютером в России. «Кристофари» развивает мощность в 6.668 петафлопс.

«Вторым» от России в рейтинге зафиксирован суперкомпьютер «Ломоносов-2», который установлен в МГУ и произведен компанией «Т-платформа». Он выдал производительность в 2.477 петафлопс и тем самым занял свое законное 131 место.

Чуть ранее, в 2019 году , Россия была представлена и третьим участником — «Cray XC40» , суперкомпьютером Росгидромета. На тот момент он занимал 465 место с мощностью в 1.2 петафлопс. Но уже в 2020 году этот представитель выпал из рейтинга топ- 500 компьютеров мира.

Результат последнего списка топ- 500 суперкомпьютеров показал, что российская вычислительная отрасль переживает не лучшие времена. Есть , куда расти , и важно то, что есть ориентиры , как это сделать. Тем более что в целом российская наука не стоит на месте , и для успешной конкуренции нужна вычислительная мощь, чтобы не арендовать мощност ь у Германии, как это делается сейчас. Но в то же время не все так печально, ведь общая технологическая мощь вычислительной техники вывел а Россию на 18 место в мире.

Если вам понравилась эта статья поделитесь ею с друзьями, тем самым вы помогаете нам развиваться и добавлять всё больше интересного и полезного контента!

Источник

Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет

В тридцатке сильнейших в мире

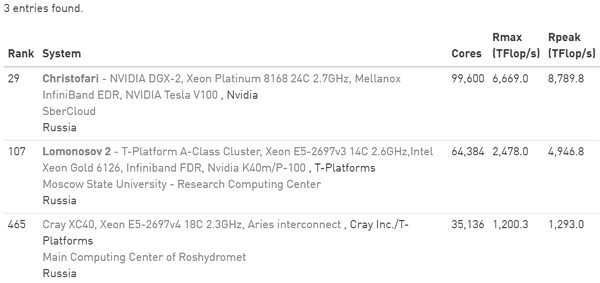

Согласно данным мирового рейтинга суперкомпьютеров Топ-500, в его последнюю 54 редакцию от ноября 2019 г. вошли три российских вычислительных комплекса. На 29 строчке разместился дебютант мирового Топ-500, суперкомпьютер Christofari, представленный SberCloud (Сбербанк) всего две недели назад.

На позиции под номером 107 разместился суперкомпьютер «Ломоносов-2» вычислительного центра МГУ, долгое время возглавлявший рейтинг топ-50 мощнейших компьютеров России и СНГ. В предыдущей – 53 редакции мирового рейтинга Топ-500 за июль 2019 г, «Ломоносов-2» занимал 93 позицию.

Строчку под номером 465 в новейшем Топ-500 заняла система Cray XC40, установленная в Росгидромете. В предыдущей редакции Топ-500 этот суперкомпьютер находился на 364 месте.

Таким образом, позиция России впервые за несколько редакций Топ-500 значительно улучшилась – как по количеству систем в рейтинге, так и по суммарной мощности представленных систем.

Christofari и другие участники Топ 500 из России

Несмотря на недавний официальный анонс самого мощного российского суперкомпьютера Christofari, некоторые подробности о его архитектуре и производительности стали известны лишь сегодня из описания на сайте Топ-500. Система, созданная специалистами Сбербанка и Sbercloud в содружестве с Nvidia, выполнена на базе 24-ядерных процессоров Xeon Platinum 8168 с тактовой частотой 2,7 ГГц и графических ускорительных модулей Nvidia DGX-2.

Количество вычислительных ядер в системе Christofari в настоящее время составляет 99,6 тыс. (суммарно по процессорным и графическим чипам), при этом общий объем установленной памяти равен 115,2 тыс. ГБ. В качестве межузлового интерконнекта используется высокопроизводительная технология Mellanox InfiniBand EDR.

Система работает под управлением ОС Ubuntu 18.04.01, с использованием компиляторов Nvidia NVCC 10 и Intel Composer XE, математических библиотек Intel MKL и Nvidia CUDA BLAS, а также библиотеки интерфейса обмена данными OpenMPI-3.1.4-cuda.

Производительность суперкомпьютера Christofari в тестах Linpack зарегистрирована в итоговых данных Топ-500 на уровне 6,669 петафлопс, теоретическая пиковая производительность – на уровне 8,789 петафлопс.

Для сравнения: занимающий 107 строчку мирового рейтинга российский суперкомпьютер «Ломоносов-2», созданный компанией «Т-Платформы», выполнен на 14-ядерных процессорах Xeon E5-2697v3 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 12-ядерных процессорах Intel Xeon Gold 6126 с тактовой частотой 2,6 ГГц, а также с применением графических ускорителей Nvidia K40m/P-100 (64 384 вычислительных ядер в сумме). В качестве интерконнекта используется шина Infiniband FDR, в качестве программной обвязки – ОС Linux с компилятором GCC, библиотеками MKL, cuBLAS и OpenMPI-1.10.7. Производительность системы зарегистрирована на уровне 2,478 петафлопса (теоретически на пике до 4,946 петафлопс).

Занимающий 465 строчку в новейшем Топ-500 суперкомпьютер Росгидромета на базе платформы Cray XC40-LC после последней модернизации, проведенной компанией «Т-Платформы» в ноябре 2018 г. включает 976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4 и 128 ГБ оперативной памяти на узел с общей производительностью в 1293 Тфлопс (всего 35 136 вычислительных ядер). Вычислительная мощность суперкомпьютерной системы Росгидромета заявлена на уровне 1,2 петафлопс (до 1,29 петафлопс на пике).

Российские взлеты и падения в мировом Top 500

Рекордное число российских суперкомпьютеров было представлено в редакции Топ-500 за июнь 2011 г., когда в него вошли 12 отечественных систем, с общей вычислительной мощностью 2,277% от суммарной производительности рейтинга.

Далее последовал спад: в рейтинге ноября 2011 г. осталось всего пять российских систем. Следующий подъем был зарегистрирован в Топ-500 ноября 2014 г., где от России в топ вошло девять систем. Тогда «Ломоносов-2» занимал 22 строчку мирового списка, при этом Россия по количеству систем делила 7-10 места с Южной Кореей, Индией и Австралией.

С 2014 г. число российских суперкомпьютеров в мировом топе составляло от трех до пяти систем, пока по результатам июля 2019 г. не снизилось всего до двух систем – самый низкий рейтинг страны с ноября 2006 г. Сегодня в Топ-500 также входят некоторые зарубежные системы, созданные российскими компаниями.

Глобальный суперкомпьютерный рынок: тренды и перспективы

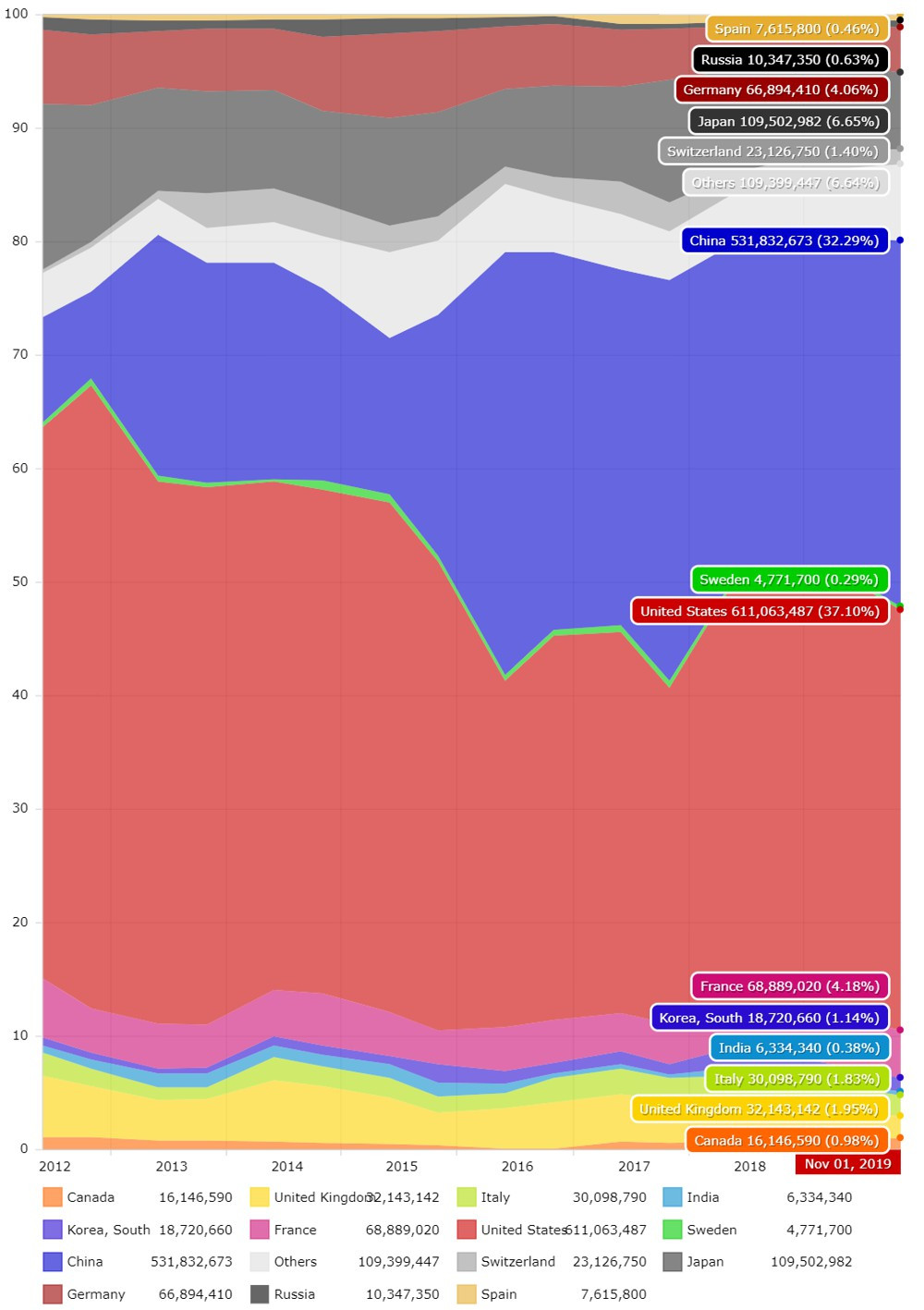

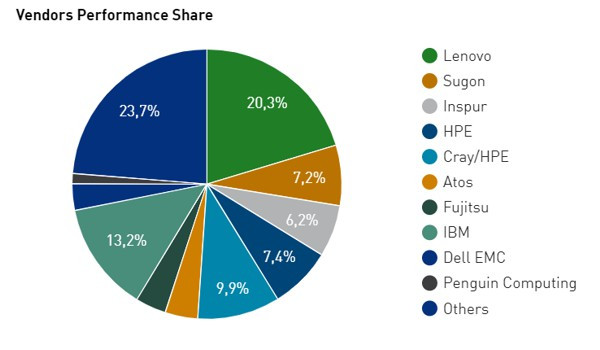

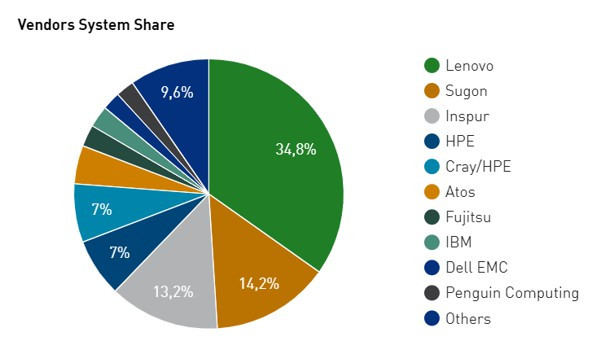

В последней редакции Топ-500 значительным образом укрепилась позиция Китая. ПО числу входящих в рейтинг систем страна лидирует с огромным отрывом: 228 суперкомпьютеров, или 45,6% всего списка. Системы из США, в свою очередь, представлены 117 комплексами (23,4%), однако они в сумме демонстрируют большую суммарную производительность – 37,1 % от суммарной мощности топ500, против 32,2% в сумме у всех систем из Китая.

Третье место в зачете рейтинга по странам у Японии с ее 29 системами, далее располагается Франция (18), Германия (16), Голландия (15), Ирландия (14) и Великобритания (11).

Пятьсот самых мощных суперкомпьютеров планеты обладают суммарной мощностью 1,65 экзафлопс (1018, квинтиллионов, или миллион триллионов операций с плавающей запятой в секунду). Минимальная производительность для входа в рейтинг выросла до 1,14 петафлопс, хотя еще полгода назад для этого было достаточно 1,02 петафлопс.

Десятка лидеров рейтинга за полгода не изменилась: первые две строчки принадлежат американским системам Summit и Sierra производства IBM на процессорах Power9 и ускорителях Nvidia Tesla V100 (148,6 петафлопс и 94,6 петафлопс соответственно). Тройку лидеров замыкает китайская система Sunway TaihuLight производительностью 93,0 петафлопс на процессорах Sunway SW26010.

Китайское доминирование в рейтинге отражено числом вошедших в него систем китайского производства: 174 от Lenovo, 71 от Sugon и 65 от Inspur. Cray, недавно приобретенная HPE, находится лишь на четвертой строчке с 36 системами, на пятом – собственно HPE с 35 системами.

По-прежнему безоговорочным лидером на процессорном уровне остается Intel – на ее чипах (преимущественно Xeon и Xeon Phi разных поколений) собраны 470 из всех 500 систем рейтинга. IBM занимает второе место с 14 системами, десять из которых собраны на чипах Power, четыре на чипах Blue Gene/PowerPC. Чипы AMD представлены в рейтинге тремя системами. Пока что в списке нет ни одной системы на чипах Arm, но они ожидаются ближе к 2021 г.

Среди поставщиков ускорителей в рейтинге доминирует Nvidia: 136 из 145 систем списка оснащены ее акселераторами. Полгода назад рейтинг включал только 134 системы с ускорителями.

Источник

Рейтинг суперкомпьютеров мира Top500

Содержание

2020: В топ-500 суперкомпьютеров остались 2 системы из России

В опубликованном в июне 2020 года рейтинге суперкомпьютеров Top500 остались две российские системы — «Кристофари», созданный Сбербанком, а также «Ломоносов-2» производства компании «Т-платформы», установленный в МГУ.

В редакцию рейтинга в ноябре 2019 года входили три системы из РФ: помимо указанных выше суперкомпьютеров, в списке был еще Cray XC40 Росгидромета.

Самым мощным суперкомпьютером в июне 2020 года стала японская система Fugaku. Она имеет мощность 415,5 петафлопса, что в 2,8 раза выше, чем у предыдущего лидера Summit, который теперь расположился на втором месте. Новый компьютер также имеет высокую, хотя и не рекордную (девятое место в списке), энергоэффективность: она составляет 14,665 гигафлопс на ватт потребляемой мощности.

Основу японского суперкомпьютера составили 48-ядерные однокристальные ARM-системы Fujitsu A64FX, и общее число ядер в суперкомпьютере составило почти 7,3 млн.

Эксперты назвали этот суперкомпьютер Fugaku лучшим еще в трех категориях:

- при использовании в промышленности;

- при использовании в сфере искусственного интеллекта;

- при анализе больших цифр.

Примечательно, что до этого ни один компьютер в мире не занимал первое место сразу в четырех номинациях из шести. Суперкомпьютер из Японии стал первым в рейтинге впервые за девять лет после своего предшественника компьютера K.

При этом Япония остается небольшим игроком на рынке суперкомпьютеров. Для сравнения, на Китай в списке Top500 приходится 226 систем, на США — 114.

Китайские суперкомпьютеры занимают 226 позиций списка. На втором месте находятся США со 114 системами. Япония занимает третье место с 30 системами. Во Франции находятся 18 суперкомпьютеров из Top500, а в Германии — 16. По суммарной производительности США занимают первое место с показателем 644 петафлопса. Суммарная производительность китайских суперкомпьютеров равна 565 петафлопсам, японских — 530. [1]

Китай доминирует по числу суперкомпьютеров в топ-500

В 2019 году показательна растущая доля китайских суперкомпьютеров — их 45,6% от общего числа (228 из 500). Для сравнения, доля американских — 23,4%.

Суперкомпьютер Сбербанка оказался в числе 30 самых мощных в мире

В ноябре 2019 года был опубликован обновлённый рейтинг самых мощных суперкомпьютеров в мире. Christofari в нём занял 29-е место.

Помимо этой системы, в рейтинг вошли ещё две машины из России: «Ломоносов-2» из МГУ и СуперЭВМ главного вычислительного центра Росгидромета, которые заняли 107-е и 465-е место соответственно. В июне 2019 года они находились на более высоких позициях — на 93-й и 364-й.

Как пишет РБК со ссылкой на руководителя направления профессиональных продуктов Nvidia Дмитрия Конягина, Christofari в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера в России, если исходить из средних значений мощности во время тестов. С 12 декабря суперкомпьютером Сбербанка смогут пользоваться сторонние компании.

Рейтинг топ-500 составляется с 1993 года два раза в год учеными из США и Германии. Минимальный порог для попадания в него в этом году достиг 1,022 петафлопса.

Системы в списке выстраиваются по максимальной производительности в тесте LINPACK, у Christofari она составляет 6,669 петафлопса. Для сравнения, аксимальная производительность суперкомпьютера «Ломоносов-2» — 2,478 петафлопса.

Первое место в списке уже несколько лет занимает система Summit, построенная в лаборатории министерства энергетики США в Ок-ридж. Его максимальный показатель в LINPACK на сегодня — 148,6 петафлопсов.

Лидерами по количеству представленных суперкомпьютеров является Китай (228 машин), за ним следуют США (117). На третьем месте Япония (29 суперкомпьютеров).

В рейтинге становится всё больше китайских суперкомпьютеров, их производительность также увеличивается. В подсчёте к октябрю 2019 года на суперкомпьютеры в США приходится 37,1% от общей мощности, в то время как китайские — около 32,3%. [2]

Причины китайского доминирования в HPC

Новая редакция списка мощнейших суперкомпьютеров Top500 не вполне точно отражает реальное состояние дел в индустрии HPC. Нынешняя гегемония Китая есть ни что иное, как следствие кратковременного застоя в США и Европе.

Сайт Top500 предоставляет все возможные статистические сведения относительно мировых лидеров HPC, но без интерпретации, что открывает возможности игры в цифры. Учитывая это, попробуем проанализировать некоторые особенности последней редакции списка Тop500.

Суперкомпьютерная конференция SC 17, прошедшая в Денвере в ноябре 2017 года, пришлась на своеобразный период временного затишья. Ведущие компании США по разным причинам ушли в тень. При этом, они готовятся к знаковому событию, которое произойдет после 2020 года. В это время ожидается создание долгожданного экзафлопного компьютера. В порядке подготовки к нему уже в 2018 году они представят несколько компьютеров, приближающихся к экзафлопсу, так называемые pre-exascale computer.

К той же заветной цели стремятся Япония и объединенная Европа.

В Японии компания Fujitsu к 2021 году намеревается построить новую экзафлопную версию К-компьютера, но на этот раз не на традиционных для этой компании процессорах SPARC-64, а на процессорах ARM. На тех же процессорах ARM в версии Cavium ThunderX2 создается экзафлопный компьютер по европейскому проекту Mont-Blanc. Разработку курирует Суперкомпьютерный центр в Барселоне, а построен он будет французской компанией Atos, в состав которой входит известный производитель серверов Bull.

Китайский феномен и его причины

Тем временем на SC 17 доминирует Китай и этот феномен заслуживает самого серьезного внимания. Еще несколько лет назад китайские суперкомпьютеры казались бумажными драконами. В 2017 году же они на вершине славы и оказывается, что к 2021 году от Китая тоже следует ожидать появление трех компьютеров с производительностью, приближающейся к экзафлопсу, причем на собственных процессорах.

Китай давно налаживает производство процессоров методами обратной инженерии, опираясь на известные архитектуры. Причем от Alpha, MIPS и SPARC там уже отказались, в 2017 году в фокусе x86 и Power8. Не стоит удивляться, что активнейшие процессы, происходящие в китайском сегменте HPC, смогли вызвать неожиданные изменения в Top500. Как понимать его – это тенденция или выброс?

13 ноября 2017 года на SC 17 был представлен очередной список Top500 суперкомпьютеров, отличающийся от предшествующих очевидным переходом лидерства к Китаю. Эта страна не только заняла первые два места, но и обошла США по общему числу компьютеров в этом списке. Восхождение на пьедестал произошло на удивление стремительно, ведь еще в июне 2017 года соотношение было 169:159 в пользу американцев и вдруг китайцы повели со счетом 202:144. Казалось бы из ниоткуда возникли десятки суперкомпьютеров. Что же произошло? Действительно ли Поднебесная стала «номером 1» в HPC?

Интуиция навязывает сомнения, она заставляет задуматься о возможном лукавстве цифр и о способности желающих ловко использовать изрядно устаревшую методику формирования знаменитого списка, которому в 2017 году исполнилось ровно четверть века. За это время вышло 50 редакций Top500. И все эти годы процессом составления бессменно руководит Джек Донгарра, один из создателей системы тестов LINPAC. Созданная им система оценок позволяет выразить производительность компьютера количеством выполненных за секунду операций с плавающей точкой, кратко во флопсах. Для самых быстрых следует добавлять «пета». Петафлопс равен 1 триллиону операций в секунду.

Для всех членов HPC-сообщества Донгарра стал абсолютно культовой фигурой, он главный персонаж всех суперкомпьютерных событий в мире и мы должны быть благодарны ему и его коллегам за их усилия по созданию LINPAC и Top500, которые стали отраслевыми центрами кристаллизации. Тем не менее все стареет, LINPAC и Top500 — не исключение. Они, как любая система, за время своей жизни накапливают ошибки, чем открывают возможность для использования тестов не по назначению, о чем явно свидетельствует видимый успех Китая. Тесты LINPAC и методика составления Top500 были созданы в условиях, радикально отличных от нынешних.

Несоответствие списка реальному положению возможно по двум причинам. Первая – в ряде случаев тестирование проходят системы, на самом деле не служащие целям HPC, но тем не менее, способные выполнить тесты. В результате в список попадают «не те». И наоборот, в силу ряда причин в число тестируемых не стремятся попасть «те что надо» системы, действительно предназначенные для целей HPC. В итоге произошло очевидное рассогласование между реальным парком компьютеров, служащих для HPC, и списком Top500.

Расхождение стало возможным потому, что за последнее время появились системы внешне удивительно похожие на HPC, но на самом деле таковыми не являющиеся. Необходимость работы с облаками и большими объемами данных, решения задач машинного обучения и другие характерные для нынешнего времени нагрузки привели к появлению систем подобных HPC. В них используются практически те же самые серверы и СХД, почти такие же сетевые средства. Они обладают такими качествами как горизонтальное масштабирование, высокий уровень параллелизма, использование GPU в дополнение к CPU, низкое энергопотребление, динамическое управление ресурсами и пр.

И все же, несмотря на схожесть, такие системы скорее стоит отнести к корпоративному классу, иногда их называют гипескейлерами. Владельцами гипескейлеров могут быть крупные онлайновые торговые компании или поставщики иных информационных услуг. Появление описанных систем расширяет рынок технологий, используемых в HPC, со всеми вытекающими положительными последствиями.

Близость гиперскейлеров к HPC порождает соблазн нацелить их на решение тех задач, для которых они вовсе не предназначены, с искусственной целью попасть в Top500. Чем вызвано такое желание? Со стороны сказать сложно, но во многих случаях не исключены разнообразные экономические или политические и далекие от науки причины. Составителей Top500 в этом обвинять нельзя, они пользуются доступными им техническими данными, а вопросы финансирования и непрозрачности бюджетов (black ops budgets), характерные для суперкомпьютерного мира, находятся вне их компетенции.

В качестве доказательства приведенного выше утверждения можно использовать следующее наблюдение. Эффективность консолидированной работы кластеров на больших нагрузках, собственно ради чего и создаются HPC, в значительной степени определяется качеством межсоединений. Тем не менее в последние годы заметно растет число установок, где в качестве интерконнекта используется более дешевый Ethernet, а не Infiniband.

Соотношение специализированных и неспециализированных систем показано на рисунке ниже, их число практически сравнялось и есть заметный тренд к отмеченной тенденции.

Надо заметить, что не только гиперскейлеры заимствуют идеи у HPC. Прогресс — это улица с двухсторонним движением, от корпоративных систем HPC получили, например, облака и виртуализацию.

Как ни странно, но наряду с теми, кто хочет мимикрировать и выдать свои системы за HPC и попасть в желанный список, есть и такие владельцы HPC, которые не желают подвергать свои системы тестированию. В некоторых странах такие компьютеры могут находиться в закрытых городах, в иных — даже в университетах. Судя по всему, один из самых мощных в мире суперкомпьютеров Blue Waters Иллинойского университета не оценен по LINPAC. Не стремятся к славе и хозяева самых больших в мире гиперскейлеров, те же Google или Amazon. Если бы они собрали воедино свои вычислительные мощности, то получили бы в сумме тысячи (!) экзафлопсов.

В итоге по гамбургскому счету настоящими суперкомпьютерами можно назвать те, которые попадают в первую сотню, а из оставшихся, те которые когда-то были наверху, но за время своей жизни уступили верхние позиции.

Кому нужно, чтобы компьютеры, предназначенные для индустрии, зарабатывали свое место в Top500, можно только гадать. То ли это борьба за национальный престиж, то ли оправдание использования не раскрываемых источников финансирования, то ли что-то иное. Вывод, пожалуй, один — когда нарушения правил становятся системой, то нужно менять правила. В нынешнем виде Top500 перестал отражать подлинное положение дел HPC. Поэтому не стоит ждать, когда Top500 отметит свою сотую редакцию.

Одной из попыток создания альтернативной системы оценок в HPC стало создание в 2016 году Виртуального института ввода/вывода (Virtual Institute for I/O).

Результатом деятельности этой общественной организации должен стать список IO500, который будет точнее соответствовать современным представлениям о высокой производительности.

Свой ответ на вызов, брошенный Китаем, наряду с США готовит и объединенная Европа (ЕС), которой похоже надоело оставаться в стороне от основных событий. Дело дошло до того, что в первой десятке текущего Top500 нет ни одного компьютера из ЕС. На третьем месте расположен швейцарский Piz Daint, но эта страна не член Евросоюза.

Среди нескольких общеевропейских проектов, ставящих своей целью восстановление позиций — EXDCI (European Extreme Data and Computing Initiative), ETP4HPC (European Technology Platform for HPC) и Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Европа намерена потратить в ближайшие годы более миллиарда евро на постройку экзафлопсового компьютера. В период с 2021 по 2022 годы будет построено два компьютера класса pre-exascale, а 2023 году два компьютера с производительностью свыше экзафлопса. Все они будут иметь в основе процессоры с архитектурой 64-bit ARMv8.

Но не стоит забывать, что Европа – это страны высокой научной культуры и здесь могут появиться по настоящему прорывные технологии. Например, квантовый компьютер Atos QLM. По утверждению создавшей его франко-бельгийской группы ученых, он является самообучающейся вычислительной машиной (Atos Quantum Learning Machine).

Компьютер компактен, его высота — примерно половина человеческого роста. Для решения задач Atos разработала квантовую систему моделирования, созданную на базе универсального языка программирования aQasm (Atos Quantum Assembly Language). Описание системы для публики малопонятно, с пользовательской точки зрения гораздо информативнее отзывы специалистов из Oak Ridge National Laboratories, которая приобрела это изделие.

Перспективы США на 2018 год

На призовые места в 2018 году претендуют суперкомпьютеры Summit и Sierra, которые IBM построит на основе процессоров Power 9 при участии Nvidia и Mellanox, и Aurora, совместная разработка Intel и Cray. Все они предназначены для национальных ядерных центров США.

Китай опередил США по числу самых мощных суперкомпьютеров

Китай опередил Соединенные Штаты по числу самых мощных вычислительных систем. Из опубликованного в ноябре 2017 года рейтинга Top500, включающего наиболее производительные суперкомпьютеры мира, стало известно, что в КНР насчитывается 202 таких системы, а в США — лишь 143. [3]

Специалисты отмечают, что Китай достиг самого высокого результата за 25-летнюю историю рейтинга Top500, а показатель США, наоборот, стал худшим за последние четверть века. Шесть месяцев назад, в июне 2017-го, КНР и США располагались в списке в обратном порядке: в странах насчитывалось 160 и 169 мощнейших вычислительных систем.

Также сообщается, что Япония, где располагаются 35 наиболее высокопроизводительных суперкомпьютеров мира, стала третьей в списке. Далее следуют Германия (20 систем), Франция (18) и Великобритания (15).

Перечень самых мощных вычислительных систем, используемых для исследований в области климатических и погодных изменений, нефтеразведки, ядерной энергетики, секвенирования ДНК, моделирования биомолекул и т.д., как и в июне 2017 года, возглавил китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с производительностью 93 петафлопс (квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду). Также в топ-5 вошли система Tianhe-2 (33,86 34 петафлопс), созданная специалистами китайского Национального университета оборонных технологий (National University of Defense Technology, NUDT), швейцарский суперкомпьютер Piz Daint (19,59 петафлопс), японская система Gyoukou (ZettaScaler-2.2) (19,14 петафлопс) и американская Titan (17,4 петафлопс), в июне 2017 года занимавшая строчку выше.

Самый быстрый российский суперкомпьютер, установленный в Московском государственном университете (МГУ), в ноябрьском рейтинге значится на 63 месте, хотя полгода назад эта система производительностью 2,10 петафлопса располагалась на 59-м месте. [4]

Падение «Ломоносова-2» в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров

19 июня 2017 года опубликован обновленный рейтинг самых мощных суперкомпьютеров TOP500. Лидером осталась китайская система, а самый быстрый суперкомпьютер в России за год скатился сразу на 18 мест.

В списке наиболее производительных суперкомпьютеров первое место сохранил Sunway TaihuLight, производительность которого к 19 июня 2017 года составляет 93 петафлопса (квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду) при теоретически возможном увеличении до 125 петафлопсов.

Второе место рейтинга заняла еще одна китайская система — Tianhe-2. Здесь заявлено быстродействие на уровне 33,86 петафлопса и максимально возможный показатель в 54,9 петафлопса.

В тройку лидеров поднялся швейцарский суперкомпьютер Piz Daint, обладающий текущей и потенциальной производительностью в 19,59 и 25,33 петафлопса соответственно. Любопытно, что впервые за долгое время в топ-3 не оказалось комплекса из США. Самый мощный среди таких — Titan — расположился на четвертой строчке с результатом в 17,59 петафлопса.

При этом больше всего суперкомпьютеров из TOP500 базируются именно в США (169 позиций в рейтинге). На втором месте находится Китай со 160 системами, на третьем — Япония (33), на четвертом — Германия (28). Франция и Великобритания заняли по 17 позиций списка.

Самым быстрым российским суперкомпьютером все так же является «Ломоносов-2», установленный в Московском государственном университете (МГУ). Его производительность составляет 2,10 петафлопса, а пиковая производительность достигает 2,96 петафлопса. Такие значения позволили системе расположится на 59-м месте, тогда как в июне 2016 года она занимала 41-ю позицию. Всего в рейтинге осталось лишь три суперкомпьютера из России: помимо «Ломоносова-2», это «Ломоносов» и «РСК Торнадо», которые расположены в МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургском Государственном политехническом университете соответственно.

Большинство суперкомпьютеров в рейтинге — 464 из 500 — работают под управлением процессоров Intel. Ускорители входят в конфигурацию 91 суперкомпьютера, и чаще всего в этом качестве выступают GPU Nvidia. [5]

СК Bull sequana вошел в рейтинг Топ500

7 декабря 2016 года компания Atos и Комиссия по альтернативной и атомной энергетике Франции (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, CEA) объявили — в список Top500 самых мощных суперкомпьютеров мира вошёл суперкомпьютер Bull sequana.

Вошедшая в рейтинг Top500 система представляет собой одну секцию на платформе суперкомпьютера Bull sequana, в котором установлены 85 вычислительных блэйд-модулей, соединённых между собой посредством технологии BXI. Суперкомпьютер поддерживает работу 220 процессоров Intel Xeon Phi 7250, а его пиковая теоретическая производительность

670 терафлопс. Производительность в тесте Linpack

Китайская система на китайских процессорах возглавила Топ500

20 июня 2016 года обнародована новая редакция рейтинга самых мощных суперкомпьютеров Top500. Первое место заняла китайская вычислительная система Sunway TaihuLight, в которой используются процессоры, разработанные внутри страны.

Производительность Sunway TaihuLight составляет 93 петафлопс (10 в 15-й степени вычислительных операций с плавающей запятой в секунду), что вдвое быстрее и в три раза эффективнее компьютера Tianhe-2 — лидера предыдущего рейтинга, базирующегося на чипах Intel.

Sunway TaihuLight, используемый для климатического моделирования и проведения медико-биологических исследований, содержит 10,65 миллионов ядер — около 41 тысячи узлов. Суперкомпьютер разработан Национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий КНР, его разместили в Национальном центре суперкомпьютеров в городе Уси провинции Цзяньсу.

Sunway TaihuLight — Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway

| Site: | National Supercomputing Center in Wuxi |

|---|---|

| Manufacturer: | NRCPC |

| Cores: | 10,649,600 |

| Linpack Performance (Rmax) | 93,014.6 TFlop/s |

| Theoretical Peak (Rpeak) | 125,436 TFlop/s |

| Nmax | 12,288,000 |

| Power: | 15,371.00 kW |

| Memory: | 1,310,720 GB |

| Processor: | Sunway SW26010 260C 1.45GHz |

| Interconnect: | Sunway |

| Operating System: | Sunway RaiseOS 2.0.5 |

Sunway TaihuLight стал первым в истории китайским суперкомпьютером, возглавившим Top500 и лишенным при этом американских чипов. В системе установлены процессоры, созданные в государственном Шанхайском центре разработки высокопроизводительных микросхем (Shanghai High Performance IC Design Center).

Кроме того, Китай впервые обогнал Соединенные Штаты по количеству суперкомпьютеров, попавших в список Top500. К июню 2016 году в КНР насчитывается 167 таких вычислительных систем против 165 в США.

Специалист в области теории вычислительных машин и систем Университета Теннесси Джек Донгарра (Jack Dongarra) считает, что США не смогут создать суперкомпьютер, который по мощности будет сопоставим с Sunway TaihuLight, до 2018 года, тем более что китайская система имеет теоретическую максимальную производительность на уровне 125,4 петафлопс.

Китай сильно вырвался вперед в этой гонке, добавляет Хорст Саймон (Horst Simon), заместитель директора Национальной лаборатории Лоренса Беркли (один из главных пользователей суперкомпьютеров, который помогает формировать список Top500)

На второй позиции обновленного рейтинга расположился китайский Tianhe-2, имеющий производительность 33,9 петафлопс. Третьим стал американский Titan — Cray XK7 (17,6 петафлопс) от компании Cray Inc. Российский суперкомпьютер «Ломоносов-2» (2,1 петафлопс) занял в этом списке 41-ю строчку, что на 10 мест хуже по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга. [6]

Успех российских СК — два в первой сотне

26 ноября 2015 года проект Тор500 опубликовал список самых высокопроизводительных компьютеров в мире [7] .

Самый быстрый российский суперкомпьютер в списке — «Ломоносов-2», он установлен в МГУ. Производительность системы 1,849 PFLOPS, что соответствует 35 позиции в списке. В топ-100 также включён суперкомпьютер «Ломоносов» (94 место). В этом периоде Россия представлена в списке Тор500 семью системами.

Во главе перечня самых производительных СК китайский Tianhe-2. Изделие показало в тесте Linpack результат 33,86 PFLOPS (10 15 вычислений с плавающей запятой в секунду).

Число китайских компьютеров в списке возросло почти втрое, а системы из США — наименьшее за все время существования проекта Top500 с 1993 года — 200. Еще полгода назад их было 231. Европейских систем стало меньше — 108 против 141. Возросло количество систем, установленных в азиатском регионе — со 107 до 173, при этом, 109 — в Китае. Япония представлена 36 системами (в предыдущем Top500 — 40).

На второй позиции списка — система Titan (Cray XK7), США. Показатель её производительности — 17,59 PFLOPS.

В первую десятку вошли две свежие системы: Trinity (Cray XC, 8,1 PFLOPS, США) и Hazel-Hen (Cray XC, 5,6 PFLOPS, Германия) на шестой и восьмой позициях, соответственно.

Шесть из десяти самых производительных систем введены в эксплуатацию в 2011 или 2012 году, Tianhe-2 — в 2013 году, Trinity, Hazel-Hen и Shaheen II (Саудовская Аравия) — в 2015.

Продукция РСК представляет 50% российских СК в Тор500

24 июля 2015 года стало известно об увеличении доли группы компаний РСК в 50% среди российских систем в списке Top500 самых мощных суперкомпьютеров мира.

В рейтинг Top500 (на июль 2015 года) вошли 4 суперкомпьютерных комплекса производства РСК, их суммарная пиковая производительность превышает 2 ПФЛОПС. Всего в текущей редакции списка представлено 8 суперкомпьютеров из России.

Две вычислительные системы РСК созданы и установлены в рамках реализации проекта одного из самых современных и крупных в России вычислительных центров для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) с суммарной пиковой производительностью более 1,1 ПФЛОПС.

Кластерная система «Политехник РСК Торнадо» занимает 107-е место с производительностью 658 ТФЛОПС на тесте LINPACK. Пиковая производительность этого вычислительного кластера СПбПУ на основе архитектуры «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением составляет 829 ТФЛОПС.

Вторая часть гибридного вычислительного комплекса СПбПУ состоит из уникальной сверхплотной массивно-параллельной системы RSC PetaStream с прямым жидкостным охлаждением и пиковой производительностью 258 ТФЛОПС.

Суперкомпьютер «Политехник RSC PetaStream» продемонстрировал производительность 170,5 ТФЛОПС на тесте LINPACK, заняв 466-ю позицию в текущей редакции рейтинга Top500. Эта вычислительная система СПбПУ, разработанная и изготовленная специалистами РСК в России, построена на основе 60-ядерных Intel Xeon Phi 5120D и процессоров семейства Intel Xeon E5-2600 v2, серверных плат Intel и твердотельных накопителей Intel SSD DC S3500 для корпоративных ЦОД.

На 174-й позиции списка суперкомпьютер МВС-10П с пиковой производительностью 523 ТФЛОПС, установленный специалистами РСК в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской Академии Наук (МСЦ РАН).

244-е место в Top500 занимает вычислительный кластер «РСК Торнадо ЮУрГУ» с пиковой производительностью 473 ТФЛОПС, эксплуатируемый с 2009 года в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске.

2014: Российские суперкомпьютеры в мировом рейтинге Топ 500

18 ноября 2014 года стало известно об усилении позиций России в новой итоговой редакции рейтинга Top 500 суперкомпьютеров мира.

В сравнении с показателями Top 500 шестимесячной давности, количество систем класса HPC российского производства возросло с пяти до девяти. Наивысшее достижение российской компании «Т-Платформы» — 22 строка рейтинга с новой системой — A-Class.

В новой редакции списка первое место занимает китайский кластер «Млечный путь 2» (Tianhe-2) (четвертый раз подряд) с пиковой производительностью 54,9 Пфлопс и 33,9 Пфлопс производительность по Linpack.

Кластер «Ломоносов» — продукт компании «Т-Платформы», опустился на 16 позиций, по сравнению с предыдущим рейтингом Топ 500 и занял 58 строку с показателями 1,7 и 0,9 Пфлопс соответственно.

| № п/п | Размещение | Система | Производительность по Linpack (Тфлопс) | Пиковая производительность (Тфлопс) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | National Super Computer Center in Guangzhou China | Tianhe-2 (MilkyWay-2) — TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P NUDT | 33 862,7 | 54 902,4 |

| 2 | DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States | Titan — Cray XK7 , Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x Cray Inc. | 17 590,0 | 27 112,5 |

| 3 | DOE/NNSA/LLNL United States | Sequoia — BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM | 17 173,2 | 20 132,7 |

| 4 | RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) Japan | K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect Fujitsu | 10 510,0 | 11 280,4 |

| 5 | DOE/SC/Argonne National Laboratory United States | Mira — BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 8 586,6 | 10 066,3 |

| 6 | Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland | Piz Daint — Cray XC30, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Aries interconnect , NVIDIA K20x Cray Inc. | 6 271,0 | 7 788,9 |

| 7 | Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas United States | Stampede — PowerEdge C8220, Xeon E5-2680 8C 2.700GHz, Infiniband FDR, Intel Xeon Phi SE10P Dell | 5 168,1 | 8 520,1 |

| 8 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) Germany | JUQUEEN — BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.600GHz, Custom Interconnect IBM | 5 008,9 | 5 872,0 |

| 9 | DOE/NNSA/LLNL United States | Vulcan — BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.600GHz, Custom Interconnect IBM | 4 293,3 | 5 033,2 |

| 10 | Government United States | Cray CS-Storm, Intel Xeon E5-2660v2 10C 2.2GHz, Infiniband FDR, Nvidia K40 Cray Inc. | 3 577,0 | 6 131,8 |

| . | ||||

| 22 | Moscow State University — Research Computing Center Russia | T-Platform A-Class Cluster, Xeon E5-2697v3 14C 2.6GHz, Infiniband FDR, Nvidia K40m T-Platforms | 1 849,0 | 2 575,9 |

| 58 | Moscow State University — Research Computing Center Russia | Lomonosov — T-Platforms T-Blade2/1.1, Xeon X5570/X5670/E5630 2.93/2.53 GHz, Nvidia 2070 GPU, PowerXCell 8i Infiniband QDR T-Platforms | 901,9 | 1 700,2 |

| 81 | St. Petersburg Polytechnic University Russia | Polytechnic RSC Tornado — RSC Tornado, Xeon E5-2697v3 14C 2.6GHz, Infiniband FDR RSC Group | 658,1 | 829,3 |

| 133 | Joint Supercomputer Center Russia | MVS-10P — RSC Tornado, Xeon E5-2690 8C 2.900GHz, Infiniband FDR, Intel Xeon Phi SE10X RSC Group | 375,7 | 523,6 |

| 189 | Supercomputing Center of the Volga District Russia | Lobachevsky — GPU Blade Cluster, Intel Xeon E5-2660v2 10C 2.2GHz, Infiniband FDR, NVIDIA K20 Niagara Computers, Supermicro | 289,5 | 348,7 |

| 190 | South Ural State University Russia | RSC Tornado SUSU — RSC Tornado, Xeon X5680 6C 3.330GHz, Infiniband QDR, Intel Xeon Phi SE10X RSC Group | 288,2 | 473,6 |

| 337 | IT Services Provider Russia | Cluster Platform 3000 BL460c Gen8, Intel Xeon E5-2680v2 10C 2.8GHz, 10G Ethernet Hewlett-Packard | 189,3 | 295,2 |

| 390 | St. Petersburg Polytechnic University Russia | RSC PetaStream — RSC PetaStream, Xeon E5-2697v3 14C 2.6GHz, Infiniband FDR, Intel Xeon Phi 5120D RSC Group | 170,5 | 572,9 |

| 457 | IT Services Provider Russia | Cluster Platform 3000 BL460c Gen8, Xeon E5-2660 8C 2.200GHz, Gigabit Ethernet Hewlett-Packard | 160,9 | 317,4 |

Продукты компании РСК в рейтинге — две новые системы: первая на 81 позиции рейтинга с результатами 829 и 658 Тфлопс, вторая на 390 позиции с результатами 573 и 171 Тфлопс. Системы представлены в различной архитектуре РСК — Tornado и Petastream.

Системы разработаны в рамках реализации проекта создания нового суперкомпьютерного центра в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Кластерная система «Политехник РСК Торнадо» на основе архитектуры «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением и новейшего серверного процессора Intel Xeon E5-2697 v3 вошла в первую сотню списка Top500, занимая 81 место.

Вторая часть нового гибридного вычислительного комплекса СПбПУ состоит из уникальной сверхплотной массивно-параллельной системы RSC PetaStream с прямым жидкостным охлаждением и пиковой производительностью 258 ТФЛОПС. Суперкомпьютер «Политехник RSC PetaStream» продемонстрировал производительность 170,5 ТФЛОПС на тесте LINPACK, заняв 390-ю позицию в текущей редакции рейтинга Top500. Эта вычислительная система СПбПУ, разработанная и изготовленная специалистами РСК в России, построена на базе 60-ядерных Intel Xeon Phi 5120D и процессоров семейства Intel Xeon E5-2600 v2, а также серверных плат Intel и твердотельных накопителей Intel SSD DC S3700 для корпоративных ЦОД.

В осенний рейтинг 2014 года Top500 вошли еще две старые вычислительные системы РСК, созданные на основе кластерной архитектуры «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением, серверных процессоров Intel Xeon, серверных плат Intel и твердотельных накопителей Intel SSD.

На 133 позиции списка — суперкомпьютер МВС-10П с пиковой производительностью 523 ТФЛОПС, установленный два года назад в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской Академии Наук (МСЦ РАН). 190-е место в Top500 занимает вычислительный кластер «РСК Торнадо ЮУрГУ» с пиковой производительностью 473 ТФЛОПС, эксплуатируемый с 2009 года в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске.

Российский новичок Топ 500 — кластер Приволжского научно-образовательного центра суперкомпьютерных технологий, являющегося одним из основных учебных подразделений Нижегородского госуниверситета (ННГУ), «Лобачевский», заняла 189 место с результатами 349 и 290 Тфлопс. В Топ 500 вошел лишь фрагмент «Лобачевского».

В российском Топ 50 кластер представлен на двух позициях: 6 место (часть с ускорителями Nvidia) и 48 место (часть с сопроцессорами Intel Phi).

Еще две системы, базирующиеся в России, участники нового Топ 500 — две системы Hewlett-Packard из неназванных сервисных ИТ-компаний. Одна система фигурировала в рейтинге ранее, сейчас она заняла 457 место с показателями 317 и 161 Тфлопс. Вторая заявлена впервые и занимает 337 место с результатом 295 и 189 Тфлопс.

В предыдущем рейтинге Россию представили пять вычислителей, в нынешнем их девять.

2012: 500 крупнейших суперкомпьютеров

Рейтинг 500 крупнейших суперкомпьютеров, опубликованный 12 ноября 2012 г., подтвердил: самый высокопроизводительный суперкомпьютер в мире работает в Окриджской национальной лаборатории (Oak Ridge National Laboratory, США.

Суперкомпьютер Titan (система Cray XK7), созданный компанией Cray с использованием ускорителей Nvidia Tesla K20 и работающий на 560 640 процессорных ядрах, из которых 261 632 — акселераторы NVIDIA K20x, в тесте Linpack показывает производительность 17,59 Петафлопс/с (квадриллионов операций в секунду). Новый рейтинг обнародован на крупнейшей международной выставке по высокопроизводительным вычислениям SC12, проходящей в эти дни в Солт-Лейк-Сити, США.

Таким образом, Titan сместил с позиции лидера суперкомпьютер Sequoia BlueGene/Q, развернутый в Ливермольской национальной лаборатории (Lawrence Livermore National Laboratory, США), который в июне 2012 г. в тесте Linpack показал 16,32 Петафлопс/с, при том, что работает на большем количестве ядер — 1 572 864.

В первую пятерку суперкомпьютеров вошли также:

- Fujitsu K RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) в Кобе, Япония (10,51 Петафлопс/с),

- Mira BlueGene/Q в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory, США), (8,16 Петафлопс/с) и

- JUQUEEN BlueGene/Q в Исследовательском центре Юлих (Forschungszentrum Juelich, Германия) (4,14 Петафлопс/с).

Половина из всех суперкомпьютеров, вошедших в рейтинг Top 500, установлены в США, 105 находится в Европе и 124 — в Азии.

Интересно, что в мировой рейтинг топ-500 мощнейших вычислительных систем мира вошел и российский суперкомпьютер мощностью 520 Тфлопс суперкомпьютерного центра МСЦ РАН. Напомним, что год назад самым мощным оказался китайский суперкомпьютер.

23 суперкомпьютера, вошедшие в опубликованный рейтинг, имеют производительность выше 1 Петафлопс/с, 62 системы используют технологии акселераторов и сопроцессоров, 84% имеют процессоры, работающие на 6 и более ядрах, 46,2% — на 8 и более ядрах.

Лидером по поставкам процессоров для суперкомпьютеров остается компания Intel — ее процессоры используются в 76% систем, за ней с большим отрывом идет семейство AMD Opteron (12%), процессоры IBM Power работают в 10,6% суперсистем. Связь в большей части суперкомпьютеров обеспечивает технология InfiniBand, а Gigabit Ethernet постепенно утрачивает позиции.

Источник