- Родина футуризма поэтому более всего футуристов среди художников этой страны

- Родина футуризма

- Читайте также

- В. Мальков РОДИНА Стихотворение

- Родина

- Моя Родина

- Малая родина

- Россия — родина слонов. Лев Толстой

- Родина

- «Родина» (1841)

- «Родина»

- Вторая родина

- Россия – родина всех слонов

- Саратов — родина страусов

- 9. Родина душ

- «И в них вся родина моя…»

- «Тихая моя родина…» (Н. М. Рубцов)

- От футуризма — к формализму: В. Шкловский в 1913 году («Воскрешение слова»)[*]

- Компью А рт

- Художники книги ХХ века

Родина футуризма поэтому более всего футуристов среди художников этой страны

181. Родина футуризма – ________________, поэтому более всего футуристов среди художников этой страны.

• Италия

182. Родоначальником классической русской национальной оперы справедливо считают:

• М. Глинку

183. Розеттский камень – каменная плита, давшая ключ к:

• дешифровке египетской письменности

184. Розеттский камень хранится в:

• Британском музее

185. Рококо – стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся ________________ и распространившийся по всей Европе; отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером.

• во Франции в начале XVIII века

186. Роман – литературный жанр, как правило, прозаический, который предполагает развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) в ________________ период его жизни.

• кризисный или нестандартный

187. Романское искусство, стиль архитектуры и других отраслей искусства возник в Западной Европе в:

• X веке

188. Романтизм – идейное и художественное движение в ________________ культуре конца XVIII–начала XX веков.

• европейской

189. Романтизм впервые возник в ________________ в кругу писателей и философов йенской школы.

• Германии

190. Романтизм утверждает .

• культ природы, чувств и естественного человека

191. Русский модернизм – явление закономерное, вызванное глубинными процессами русской культуры, требующими, говоря словами Валерия Брюсова .

• «найти путеводную звезду в тумане»

192. Русский символизм заявил о себе настойчиво и, по мнению многих критиков .

• внезапно

193. С картин О. Кипренского принято начинать историю ________________ в русском изобразительном искусстве.

• романтизма

194. С. Рихтер – один из величайших .

• пианистов XX века

195. Самая яркая особенность готической архитектуры – это:

• устремленность ввысь, в мир неземной

Источник

Родина футуризма

Футуризм появился в Италии как противодействие многовековой культуре, превратившей страну в громадный музей. Футуристическая революция в искусстве переставила акценты восхищения прошлым на неведомое будущее, на энергию и динамику воображения. Футуристический проект культуры не ограничивался лишь сферой искусства, а вторгался в социальную и политическую реальность.

В начале XX в. мир находился в состоянии, предчувствующем разрушительные революции, войны и тоталитарные системы. Футуристы, опережая время, предваряют будущее художественной интуицией. Итальянские футуристы (основоположник Ф. Т. Маринетти, поэты Дж. П. Лучини, П. Буцци, А. Палаццески, К. Говони, композитор Б. Прателла, живописцы У. Боччони, К. Карра, Дж. Балла, Дж. Северини, Л. Руссоло, А. Соффичи, архитекторы А. Сант-Элиа, М. Кьяттоне и др.) глядели в будущее с оптимизмом, абсолютизировали внешние признаки технической цивилизации в качестве новых эстетических ценностей, знаменующих модель грядущего мироустройства, новый тип массового сознания.

Расцвет футуристического движения в Италии приходится на 1913-1914 г., однако жесткий механицизм эстетики Ф. Т. Маринетти, милитаристская и шовинистическая пропаганда привели в 1913-1915 г. к расколу движения. В это время некоторые участники движения пришли к фашистской идеологии, видя в ней воплощение мечты о великом будущем Италии; другие вообще отказались от принципов футуризма.

Третий раз движение активизируется в 30-х гг. XX в., когда стало понятно, что идеология итальянского футуризма созвучна пришедшему к власти фашизму. После падения режима Б. Муссолини футуристическое движение практически распадается. Однако окончательно история итальянского футуризма завершается со смертью его основателя и вдохновителя Ф. Т. Маринетти в 1944 г.

Читайте также

В. Мальков РОДИНА Стихотворение

В. Мальков РОДИНА Стихотворение Родина! Это мне ты помогала Счастье ковать. Сделаю все, чтобы ты расцветала, Родина-мать! Звонко на столик ложатся детали. Я их точу. Счастье из крепкой, сверкающей стали Сделать хочу. Все для тебя, дорогая отчизна, Труд и мечты. Все, что я

Родина

Родина Слышу песни жаворонка, Слышу трели соловья… Это – русская сторонка, Это – родина моя. Вижу чудное приволье, Вижу нивы и поля… Это – русское раздолье, Это – русская земля. Слышу песни хоровода, Звучный топот трепака… Это – радости народа, Это – пляска

Моя Родина

Моя Родина Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца… Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался

Малая родина

Малая родина Вот пишут: малая родина… Что же это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она простирается?По-моему, малая родина – это окоем нашего детства. Иными словами, то, что способно объять мальчишеское око. И что жаждет вместить в себя чистая, распахнутая душа. Где эта

Россия — родина слонов. Лев Толстой

Россия — родина слонов. Лев Толстой Если у Достоевского с юмором было не очень, то у Толстого — очень не. Даже если какой-нибудь герой Толстого и пытается пошутить, то выходит это неуклюже и тяжеловесно. Да, не расположен был Толстой к юмору ни в жизни, ни в книгах. Очень

Родина

Родина Родина — это воздух, Которым легко дышать, Небо в знакомых звездах, Где можно свою отыскать. Шелест былинной дубравы, Колосьев тысячный всход, Древние буйные травы, Вода ключевая и мед. Родина — всех поколений, Всех лет и событий груз, Мертвых славные тени И

«Родина» (1841)

«Родина» (1841) В этом стихотворении Лермонтов назвал свою любовь к отчизне «странной». В нем ничто не вызывает волнения: ни мир, не нарушаемый войнами, ни «заветные преданья», ни нынешняя «слава», добытая в кровопролитных сражениях. Лермонтов не отвергает названные им

«Родина»

«Родина» Среди произведений последнего периода «Родина» – стихотворение, которым Лермонтов завершает свое творчество и прощается с Россией. Его исповедь, его интимное объяснение в любви отчизне начинается словами, в которых слышится и пламенная любовь исстрадавшегося

Вторая родина

Вторая родина Юности свойственны иной раз и горячность, и опрометчивые поступки. «Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред».Вячеслав успешно окончил училище, вздумал было идти в монастырь, но, к счастью, увлекся работой на практике; затем вдруг захотел стать

Россия – родина всех слонов

Россия – родина всех слонов На прошлой неделе, 7 ноября, цивилизованный мир отмечал столетие Альбера Камю (1913–1960), писателя, философа, нобелевского лауреата, одного из основателей литературно-философского течения – абсурдизма.Камю родился во французской колонии, в

Саратов — родина страусов

Саратов — родина страусов Кто сказал, будто областное Министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма ничего полезного не делает? Наоборот: работа кипит, и доказательство тому — глянцевый буклет «Встретимся в Саратове», реальный плод трудов облминистра и

9. Родина душ

9. Родина душ Пресловутая вера в «родство душ», которой почти всегда мотивируется зарождающаяся романтическая любовь[967], исповедовалась в России задолго до романтизма, хотя, конечно, не с таким рвением. Уже у Карамзина герой признается своей милой: «Ты же первым взглядом

«И в них вся родина моя…»

«И в них вся родина моя…» В. Ф. Ходасевич родился на пересечении разных культур. Его отец происходил из польских дворян, мать – из еврейской семьи, но с детстваона жила в польской католической семье, была крещена и восприняла польскую культуру и католичество. Такое

«Тихая моя родина…» (Н. М. Рубцов)

«Тихая моя родина…» (Н. М. Рубцов) Поэтическое наследство Николая Михайловича Рубцова (1936-1971) невелико. Оно умещается в одном томе, хотя очевидно, что в него вошло не все написанное. Часть рукописей оказалась безвозвратно утраченной во время скитаний поэта.Его детство

От футуризма — к формализму: В. Шкловский в 1913 году («Воскрешение слова»)[*]

От футуризма — к формализму: В. Шкловский в 1913 году («Воскрешение слова»)[*] Пути нового искусства только намечены. Не теоретики — художники пойдут по ним впереди всех. Виктор Шкловский Как-то раз в конце 1913 года художник Н. И. Кульбин, известный организатор

Источник

Компью А рт

Художники книги ХХ века

Слово futurum в буквальном переводе с латинского означает «будущее», «будущность». Так именовали себя литераторы и художники, которые в первые десятилетия ХХ века заявили о разрыве с творческими устремлениями и традициями минувших времен. Родина футуризма — Италия. Его первые шаги связаны с «Манифестом футуризма», который был опубликован в парижской газете «Фигаро» 20 февраля 1909 года. Вдохновителем и вождем нового течения и автором «Манифеста» стал писатель Эмилио Филиппо Томмасо Маринетти (Emilio Filippo Tommaso Marinetti, 1876—1944). Космополитические убеждения этому итальянцу были предначертаны судьбой. Появился он на свет божий в портовом египетском городе Александрии, а учился в Париже и Генуе. Свои мысли и чаяния, связанные с новым литературнохудожественным учением, Маринетти изложил в книге «Футуризм», изданной в 1911 году, и в четырехтомном «Манифесте футуризма», увидевшем свет в 1920м.

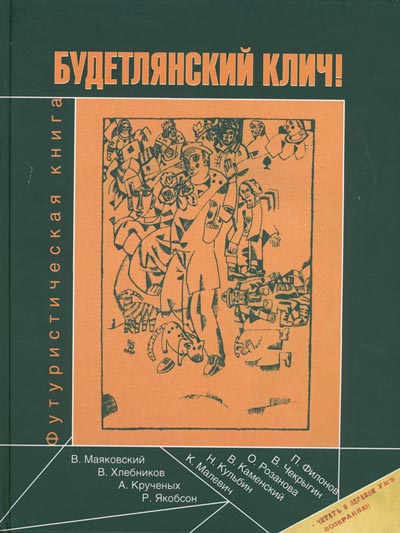

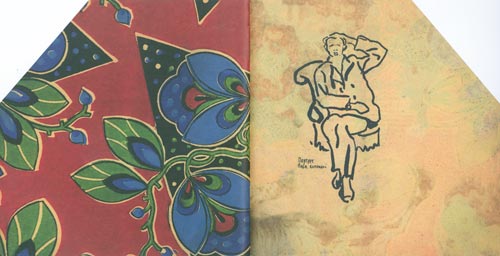

Будетлянский клич! М., 2006. Переплет работы Э.Дорофеева

В 1918 году Маринетти стал членом фашистской партии, которая, как он думал, сможет активно противостоять замшелому, с его точки зрения, реализму. Показательно, что сторонниками тоталитарного режима были и российские футуристы, которые в первые годы после Октябрьской революции объявили себя рупором революционных идей. Однако уже В.И.Ленин относился к ним настороженно, а при И.В.Сталине футуризм был назван буржуазным модернистским течением, категорически чуждым устремлениям пролетариата.

В России футуризм заявил о себе вскоре после того, как здесь ознакомились с зарубежными манифестами. В 1911 году был издан «Пролог футуризма» Игоря Северянина (Игорь Васильевич Лотырев, 1887—1941), а год спустя — «Грамоты и декларации русского футуризма». В 1913м появился нашумевший поэтический сборник с недвусмысленным названием «Пощечина общественному вкусу».

Возникший первоначально как литературное направление, футуризм вскоре распространил свои постулаты и на изобразительное искусство — к нему примкнули итальянские художники Умберто Боччиони (Umberto Boccioni, 1882—1916) и Джиакомо Балла (Giacomo Balla, 1871—1958).

Русские художникифутуристы наиболее ярко проявили себя в области оформительского искусства. При этом сами литераторы нередко выступали в роли оформителей собственных книг. С их первыми опытами наших читателей знакомит книга «Будетлянский клич!», выпущенная в 2006 году московским издательством «Фортуна Эл». Будетляне — так называли себя русские футуристы. Но самоназвание это, надо сказать, широкого распространения не получило. Издание, о котором идет речь, вышло в серии «Книжная коллекция», издающейся уже не первый год. В этой серии были воспроизведены такие издания, как библейская «Книга Руфь» и пушкинские «Маленькие трагедии» с гравюрами Владимира Андреевича Фаворского (1886—1964), «Кола Брюньон» Ромена Роллана с иллюстрациями Евгения Адольфовича Кибрика (1906—1978), «Мертвые души» Н.В.Гоголя, проиллюстрированные Марком Шагалом (1887—1985), и «Для голоса» В.В.Маяковского в оформлении Эль (Лазаря Марковича) Лисицкого (1890—1941). В книге «Будетлянский клич!» факсимильно воспроизведены пять книг русских футуристов.

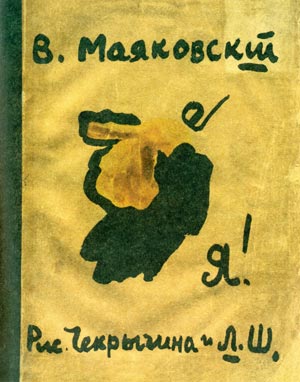

Маяковский В.В. Я! Обложка работы автора

Свою издательскую деятельность будетляне начали поздней осенью 1912 года. Инициатором был поэт и художник Алексей Елисеевич Крученых (1886—1968). Уроженец Херсонской губернии, он в 1906 году окончил Одесское художественное училище и некоторое время работал учителем рисования. Крученых выставлял пейзажи импрессионистского толка, но, познакомившись с братьями Бурлюками, стал убежденным футуристом. Вскоре Крученых перебрался в Москву, где Давид Давидович Бурлюк (1882—1967) свел его с Владимиром Владимировичем Маяковским (1893—1930) и Виктором (Велемиром) Владимировичем Хлебниковым (1885—1922).

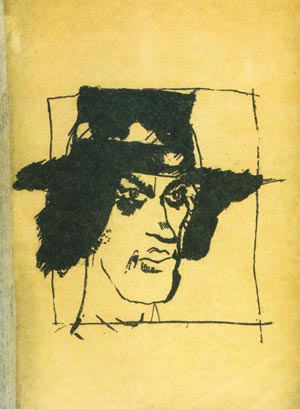

Портрет В.В.Маяковского из сборника «Я!» работы Л.Ф.Шехтеля

Излюбленной техникой футуристической книги была литография, с которой Крученых был знаком издавна. Среди первых изданий — книжки «Старинная любовь», «Игра в аду», «Мирсконца». В сборнике «Будетлянский клич!» факсимильного воспроизведения этих изданий мы не найдем. Отбор материала для сборника, который в целом оценивается нами положительно, все же несколько случаен. Здесь нет, например, работ, пожалуй, наиболее талантливого представителя оформительского футуризма — Михаила Федоровича Ларионова (1881—1964), а его соратница Наталия Сергеевна Гончарова (1881—1962) представлена лишь несколькими рисунками в коллективно оформленном сборнике. Об этих художниках мы предполагаем отдельно рассказать в одной из будущих статей.

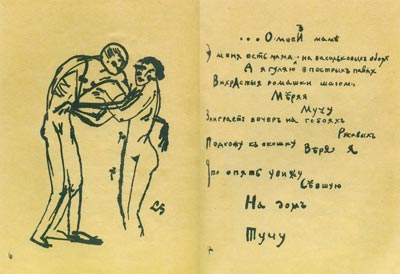

Разворот сборника «Я!» с рисунком Л.Ф.Шехтеля

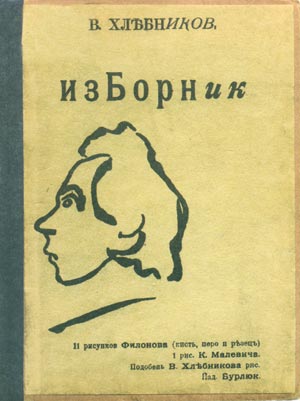

Хлебников В. Изборник. СПб., 1914. Обложка с портретом автора работы В.В.Маяковского

Среди ранних футуристических изданий в сборнике «Будетлянский клич!» представлена книга Владимира Владимировича Маяковского «Я!», вышедшая в 1913 году. Оформили ее художники Лев Федорович Шехтель (1892—1969) и Василий Николаевич Чекрыгин (1897—1922). И автор и художники были еще очень молоды и полны сил и задора. Обложку сборника, напечатанного на грубой бумаге, делал сам Маяковский. Как вспоминал впоследствии Шехтель, на обложке «весьма декоративно расположены какоето черное пятно и надпись: “В.Маяковский. Я!”». Это пятно, которое, как рассказывал Шехтель, «можно признать просто за растекшуюся чернильную кляксу, имеет в основе реальный прообраз: это галстук“бабочка”, который тогда носил Маяковский. На фотографиях, сохранившихся от того времени, галстук этот запечатлен» 1 . Открывался сборник портретом Маяковского, помещенным на обороте обложки, который нарисовал Л.Ф.Шехтель, видимо, не стремившийся к точному сходству с оригиналом, ему важно было передать образ — «байроновский поэткорсар, сдвинутая на брови широкополая черная шляпа». Кроме портрета, в сборнике еще семь рисунков. Три первые иллюстрации сделаны Л.Ф.Шехтелем, остальные — В.Н.Чекрыгиным. Сюжетной близости со стихотворениями В.В.Маяковского мы здесь не найдем. По словам Шехтеля, увлекавшегося древнерусским искусством, это была «свободная транскрипция Ферапонтовых фресок». Речь идет о фресках Ферапонтова монастыря, расписанного в конце XV века прославленным Дионисием и его сыновьями. Маяковский к рисункам Чекрыгина относился иронически: «Ну вот, Вася, — говорил он художнику, — опять ангела нарисовал, нарисовал бы муху — давно не рисовал». Но против публикации рисунков в сборнике не возражал.

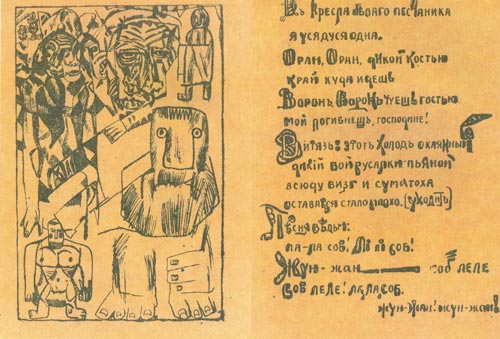

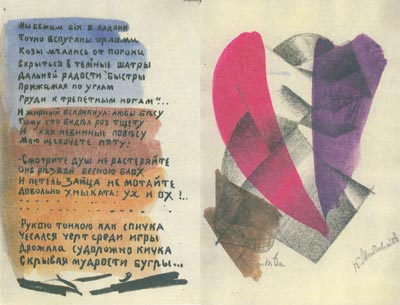

Разворот «Изборника» В.В.Хлебникова с рисунками работы П.Н.Филонова

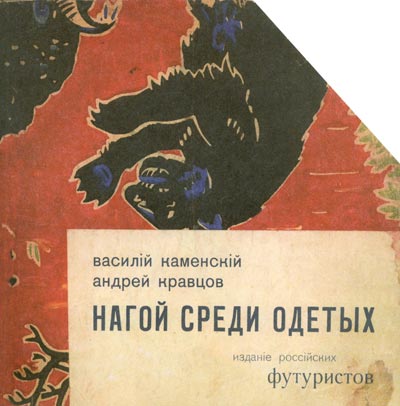

Каменский В., Кравцов А. Нагой среди одетых. СПб., 1914. Обложка

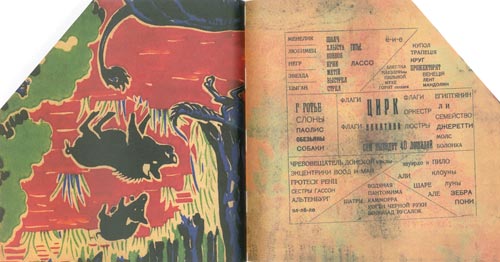

Разворот из книги «Нагой среди одетых»

Разворот из книги «Нагой среди одетых» с портретом В.Каменского

Текст книги «Я!» шрифтом не набирали. Стихотворения свободным и весьма характерным почерком переписал В.Н.Чекрыгин. Все это воспроизвели с помощью ручного литографского станка.

Пренебрежение к заранее заданной четкости типографского шрифта свойственно и многим другим футуристическим изданиям, предпочитавшим «свободное» письмо. В литературе иллюстрациям Чекрыгина и Шехтеля присвоили названия, например «Женщина или ваза с цветами» или «Старец, благословляющий зверей», но они во многом условны.

На последней странице обложки сборника «Я!» приведены имена автора, художников и издателей — Г.Л.Кузьмина и С.А.Довинского. Была обозначена и цена — «50 к.». Здесь же в порядке, так сказать, рекламы, названы и два других издания футуристов: «Сборник троих» и «Пустынники» В.Крученых.

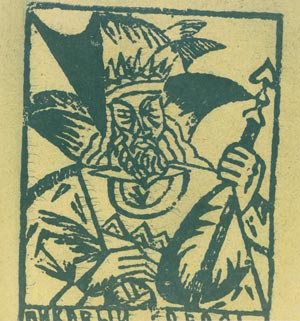

Пиковый король. Линогравюра О.В.Розановой из «Заумной книги» А.Крученых и Алягрова (Р.О.Якобсона)

Переписан от руки и воспроизведен литографским способом был и сборник стихотворений «Изборник» Велемира Хлебникова. Обложка его, однако, была набрана, но литерами разного кегля и рисунка. Сборник иллюстрирован 11 рисунками Павла Николаевича Филонова (1883—1941), техника которых обозначена так: «кисть, перо и резец». Еще один рисунок сделал Казимир Северинович Малевич (1878—1935), едва ли не самый старший из будетлян и единственный из них (если, конечно, не считать В.В.Маяковского), кто впоследствии стал всемирно знаменит. Обложка «Изборника» украшена портретом поэта, о котором здесь же сказано: «Подобель В.Хлебникова

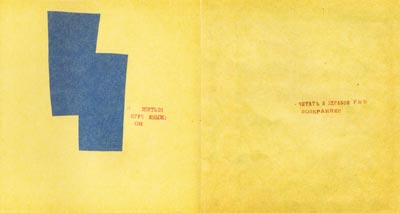

Разворот из «Заумной книги» А.Крученых и Алягрова (Р.О.Якобсона) с линогравюрой О.В.Розановой

рис. Над. Бурлюк». Это ошибка, ибо автором портрета был В.В.Маяковский. По словам Е.Ф.Ковтуна, автора подробной, но, к сожалению, оставшейся единственной монографии о футуристической книге, «в этом быстром, но “внимательном” наброске. сумел передать и черты внутреннего облика поэта, его замкнутую сосредоточенность, и в то же время незащищенную открытость характера». 2

Чернобелые иллюстрации П.Н.Филонова к «Изборнику» контрастируют с оранжевым цветом слегка тонированной бумаги. Переписывая текст, художник украшал полосу причудливо орнаментированными инициалами.

Разворот из книги «Взорваль» А.Крученых

Предпочитая воспроизводить текст своих книг от руки, футуристы, однако, не отказывались полностью от типографского набора, хотя использование его и было своеобразным. Характерный пример — книга «Нагой среди одетых» В.Каменского и А. Кравцова, увидевшая свет в феврале 1914 года. Факсимиле этого сборника стихов открывает книгу «Будетлянский клич!». Василий Васильевич Каменский (1884—1961) писал стихи и занимался изобразительным искусством с юных лет. Что же касается Андрея Кравцова, то он по образованию был медиком и жил в Харькове. Никаких более подробных сведений о нем в нашем распоряжении нет. Е.Ф.Ковтун в упомянутой выше монографии ни о нем, ни о книге «Нагой среди одетых» даже не упоминает. Между тем книга весьма любопытна. Напечатана она на оборотной стороне обоев, подобранных таким образом, что рисунок их составлен из ярких, контрастирующих между собой цветовых пятен. Есть здесь и многоцветье растений, и черные, без полутонов и штриховки, изображения животных — оленей, кабанов, медведей. Внешние углы книги обрезаны так, что в развернутом виде она шестиугольная. Текст книги набран шрифтами разного рисунка и кегля — курсив здесь соседствует с прямым начертанием. Использованы и типографские линейки. В книге есть контурные портреты А.Кравцова, изображенного во весь рост спиной к зрителю, и сидящего в кресле В.Каменского. Всего же в книге пять рисунков, воспроизведенных литографским способом.

Портрет А.Крученых из книги «Взорваль» работы Н.И.Кульбина

Другим примером футуристического издания, в котором также использован типографский набор, является «Заумная книга» В.Крученых и Алягрова, изданная в 1916 году. Алягров — это псевдоним Романа Осиповича Якобсона (1896—1982), впоследствии эмигрировавшего в Америку и ставшего там знаменитым филологом, профессором Гарвардского университета. Это тот самый «Ромка Якобсон», которого В.В.Маяковский упомянул в стихотворении «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». «Заумная книга» иллюстрирована цветными линогравюрами и коллажами Ольги Владимировны Розановой (1886—1918). Она иллюстрировала и другие издания футуристов, среди которых «Игра в аду» А.Е.Крученых и В.В.Хлебникова (1914) и «Война» А.Крученых (1916). Текст «Заумной книги» в разделе, написанном А.Крученых, набран прописным гротеском и отпечатан красной краской. Стихотворение Алягрова, помещенное в этом сборнике, набрано обычным типографским шрифтом, в котором смешаны литеры прямого и курсивного начертания. Стихотворение отпечатано черной краской.

В книге «Взорваль» А.Крученых (1913), факсимиле которой также приведено в сборнике «Будетлянский клич!», текст частично набран, а частично написан от руки и воспроизведен литографским способом. Эта книга иллюстрирована литографиями Наталии Гончаровой, Ольги Розановой и Казимира Малевича. Книгу открывает контурный портрет Крученых, нарисованный Николаем Ивановичем Кульбиным (1868—1917). Военный врач, доцент Военномедицинской академии, действительный статский советник — он на досуге занимался рисованием и приложил немало сил для распространения футуризма в России. По его приглашению в 1914 году в Петербург приезжал Ф.Г.Маринетти. В книге «Взорваль» текст помещен не на однотонной бумаге, а на фоне беспредметных цветовых пятен, иногда занимающих почти всю поверхность листа.

Резюмируя, скажем, что издания русских футуристов — одна из ярких страниц в истории русской книги начала ХХ столетия.

1 Здесь и далее цит. по: Жегин Л. [Шехтель Л.Ф.]. Воспоминания о Маяковском // Литературная газета. М. 1935. 15 апреля.

2 Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М., 1989.

Источник