- Экономическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- Экономическое развитие стран АТР

- Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок, развитие, сотрудничество

- Территория региона

- История региона

- Современность

- Страны-лидеры

- АТР как часть мирового рынка

- Сотрудничество и интеграция

- Крупнейшие экономические центры

- Роль России в АТР

- Прогнозы развития

- Значение региона

Экономическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе

I. Общая характеристика

Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) включает в себя наиболее крупные и динамично развивающиеся экономики1 и остается ведущим по многим параметрам экономического роста районом мира. На АТР приходится 40% совокупной территории и 41% численности населения мира, 61% мирового ВВП, 47% международной торговли и 48% мирового притока прямых иностранных инвестиций. В регионе находятся страны, обладающие одними из наиболее стабильных и высоких в мире темпов экономического роста (например, Китай, ряд стран и территорий Юго-Восточной и Восточной Азии), однако инерционная динамика таких государств, как США и Япония, снижает общерегиональные показатели. В 2004г. прирост ВВП в среднем по АТР составил 4,4% и в 2005г. прогнозируется на уровне 3,7% (по миру в целом соответственно 5,1% и 4,3% ).

Итоги последних лет оцениваются большинством экспертов в общем положительно: региональная экономика восстановилась после серии эпизодических спадов начала 2000-х годов, в среднем повысились темпы роста валового производства, возросла стабильность и предсказуемость финансовых рынков.

Главными факторами такой в целом благоприятной тенденции были устойчивое расширение внутреннего спроса в большинстве крупнейших экономик региона, высокий уровень инвестиционной активности, а также продолжающийся экономический «бум» в Китае. В результате значительно

1 Имеются в виду экономики-участницы форума АТЭС (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония).

Данные на основе оценок МВФ. Другие организации, в том числе Всемирный банк, приводят более низкие показатели.

возросли объемы внешней торговли, в том числе в странах Восточной и Юго-Восточной Азии на 30% в 2004г., в странах Латинской Америки – на 24%, в США – на 14%, что является рекордными показателями за последние годы. Происходит интенсификация внутрирегиональных торгово-инвестиционных связей: объем экспорта между странами АТР, например, составил к 2004г. порядка 2,5 трлн долл. США или 73% от их совокупного экспорта. Этому способствует и внешнеэкономическая либерализация в регионе (средняя ставка импортных тарифов понизилась до 7,6% в 2004г.). Очевидно, что через торгово-инвестиционные механизмы таким образом увеличивается и экономическая взаимозависимость стран АТР.

II. Основные тенденции и проблемы развития региональной экономики

Серьезная причина озабоченности для АТР, где большинство государств являются импортерами энергетического сырья, – нынешний уровень мировых цен на нефть, которые с начала 2005г. повысились на 75%. Причины такого развития событий видятся прежде всего в значительном превышении спроса над предложением энергоносителей на мировом рынке, что, в свою очередь, является отражением растущих потребностей в том числе и развивающихся экономик. В результате усиливаются торговые дисбалансы и ухудшаются условия торговли, что, по имеющимся оценкам, в среднем для развивающихся стран – импортеров нефти эквивалентно «недобору» 0,3% ВВП. Нестабильность рынка энергоносителей усугубляется и последствиями таких масштабных стихийных бедствий, как ураганы «Катрина» и «Рита», поразившие США в сентябре с. г.

Другой, не менее потенциально опасный фактор – усиливающийся дефицит платежного баланса США по текущим операциям, в частности, торгового баланса на фоне положительного сальдо внешней торговли других стран АТР, в первую очередь Китая. В июле текущего года, например, дефицит составил 57,9 млрд долл. США, из которых 17,7 млрд долл. – в торговле с Китаем. Растущий внутренний спрос в США при ограниченном собственном производстве товаров, соответствующих экспортной специализации Китая, – одна из главных причин такой ситуации. Ее последствия выражаются в накоплении Китаем обширных долларовых резервов (711 млрд долл. США к июлю с. г.) и дальнейших дисбалансах в торговле и давлении на американский доллар при все еще заниженном, несмотря на проведенную ревальвацию, курсе юаня, что чревато обострением двусторонних отношений между этими двумя крупнейшими «игроками» в АТР, ростом протекционистских настроений в регионе в целом.

Одна из важнейших тенденций, определяющих региональную экономическую конфигурацию, – продолжающееся повсеместное распространение практики заключения региональных, двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле. В АТР в настоящее время каждая экономика является участником в среднем двух соглашений (не участвуют в этом процессе лишь Россия и Тайвань). Расширяется функциональный охват действующих соглашений, которые во многих случаях затрагивают не только торговлю товарами и услугами, но и унификацию инвестиционных режимов, норм регулирования рынка рабочей силы, конкуренции, обеспечения прав интеллектуальной собственности.

III. «Страновые» аспекты экономического развития в АТР

При общих благоприятных показателях по АТР индивидуальные параметры экономического развития отдельных стран региона далеко не одинаковы. Высокой динамикой роста ВВП отличаются развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии (в среднем 7,8% в 2004г. и, по имеющимся оценкам, 7,1% в 2005г.). Напротив, наиболее медленные темпы роста свойственны таким крупнейшим развитым государствам региона, как США, Япония и Австралия (не более 4,3% в 2004г. и 3,5% в 2005г.).

Лидеры в АТР по показателю роста ВВП на протяжении последних лет – Китай, Россия, Вьетнам (7–9% в 2003–2004гг.). Китай при этом все чаще называется «двигателем» экономики региона. Рост ВВП в 2005г. оценивается в 9%, однако особенно стремительными темпами наращивается объем его внешней торговли. Вклад этой страны в увеличение совокупного мирового торгового оборота составил 20% в 2004г., а совокупный импорт Китая вырос на 32% – сказывается долговременный позитивный эффект вступления в ВТО. Это оказало стимулирующее воздействие на рост производства и в соседних экономиках региона. Постоянно наращивается объем поступающих в Китай прямых иностранных инвестиций (56 млрд долл. США в 2004г.) – по этому индикатору он также опережает своих партнеров по АТР.

Япония, по оценкам экономистов, испытывает период постепенного подъема: расширяются валовое производство (на 2,7% в 2004г. и 2% в 2005г.) и внутренний спрос, поддерживается положительное сальдо торгового баланса за счет устойчивого роста экспорта, предпринимаются меры по повышению эффективности финансового сектора, наблюдается продолжающаяся дефляция (-1,2% в 2004г.), однако растет дефицит госбюджета (7,2%).

В 2005г. экономический рост почти во всех крупных экономиках, принадлежащих к группе восточноазиатских новых индустриальных стран (например, Южная Корея, Тайвань), по существующим оценкам, должен замедлиться ввиду колебаний внешнего спроса на их экспортную продукцию, давления высоких цен на нефть на внутриэкономическую активность. Заслуживает внимания наметившаяся тенденция восстановления ряда важнейших макроэкономических параметров Индонезии, в частности, объема положительного чистого притока иностранных инвестиций после продолжительного периода ухода иностранного капитала из экономики этой страны. В результате Индонезия – единственное государство АСЕАН, в котором прогнозируется увеличение прироста ВВП в 2005г. по сравнению с 2004г.

Сходная с азиатскими странами динамика характерна для состояния экономики ведущих латиноамериканских государств, относящихся к региону АТЭС, – Мексики и Чили.

Источник

Экономическое развитие стран АТР

Экономическое развитие стран АТР происходило по модели «Стаи летящих гусей». Первым произошел взлет Японии, ее примеру последовали «четыре азиатских дракона»: Тайвань, Южная Корея, Гонконг и Сингапур. К примеру, в Южной Корее в 1960 году доход на душу населения составлял 80 долларов, в 1998 году – 5000 долларов[4]. Затем к ним присоединились страны Юго-Восточной Азии: Новая Зеландия Индонезия, Малайзия, Таиланд другие государства Индокитая. Стремительными темпами настигает «взлетевших» самый крупный «гусь» Азии – Китай.

Не случайно сегодня к этому региону приковано внимание всего мира. В 1978 году объем торговли США со странами АТР превысил объем торговли с Европой, а в начале ХХI он уже в два раза превысил уровень американской торговли с Европой[5].

Регион располагает мощным финансовым, технологическим и производственным потенциалом, кадрами, опытом и навыками в области организации и управления, разветвленной системой коммуникаций, а также громадными, можно сказать, неисчерпаемыми трудовыми ресурсами. Достаточно сказать, что только в Китае безработных насчитывается 250 млн. человек, или в 1,5 раза больше, чем все население России[6].

Темпы роста экономики в ведущих странах региона превышают аналогичные темпы в США и Европе. За последние 30 лет ВВП Малайзии увеличился в 6 раз, Южной Кореи – 13, Тайваня – 25 раз, Японии в 4,2, Китая в 9,5 раз[7].

По существующим данным АТР к 2000 году превратился в главный центр мировой экономической мощи, превосходящий Североамериканский (НАФТА) и Европейский (ЕС).

Объяснений этому феномену предпринято немало. Считается, что главной причиной ускоренной модернизации стран АТР явился оптимальный синтез в развитии элементов традиции и современности.

Другим важным фактором ускоренного развития региона была более высокая, чем на Западе роль государства. Здесь был найден необходимый баланс между рынком и государственным вмешательством, государственным протекционизмом[8].

Еще одна причина заключается в том, что эти страны сумели плавно из фазы научно-технической революции войти в фазу интеллектуальной революции в сочетании с социальным преуспеванием.

Азиатизация Азии есть прежде всего следствие глобализации ее экономики и средств массовой информации. Возрождение азиатского самосознания во многом стимулируется вызовами со стороны Европы и США. Шаги ЕС по созданию единого государства и США по формированию северо-американской зоны сопроцветания порождает и у руководителей азиатских стран стремление к консолидации.

Причем, если во времена «холодной войны» эта консолидация носила по преимуществу милитаризованный характер в зависимости от того, к какой из двух систем относилась та или иная страна, то ныне главная ставка делается на экономическую интеграцию всего региона.

Примером таких изменений является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней. Если поначалу в 1967 году создана она была в значительной степени как марионеточная организация США в противовес социалистическим странам Азии, то сейчас ее основные функции изменились в сторону взаимодействия в социальном и экономическом развитии. Причем в последнее время деятельность этой организации значительно активизировалась и расширилась: в ее деятельности принимают участие и другие страны, в том числе и Россия[9].

В последние годы большую роль играет Азиатско-Тихоокеанский экономический Совет (АТЭС). В 1989 году создана влиятельная организация АРЕС – Межправительственная конференция по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, в которой принимают участие помимо азиатских стран все крупнейшие страны мира. Его главная задача – консолидация интеграционных процессов всей планеты с учетом интересов Юго-Восточной Азии[10].

Понятно, что на базе таких глобальных процессов растет и азиатская элита. Большой вклад в ее формировании сыграл Запад. И сегодня многие азиатские студенты учатся в европейских и американских вузах. Так, например, только в американских университетах обучается примерно 40 тысяч студентов[11].

Однако в XXI веке Азия ставит задачу пересмотреть роль такой элиты и саму модель обществ, ориентированных на Европу и Америку. Сторонники азиатизации считают, что «решение проблемы противоречий и беспорядков, вызванных модернизацией на базе старых ценностей не решить. Ключ к разрешению ее вовсе не обязательно в руках западноевропейской цивилизации. Поэтому именно азиатское образование и азиатское понимание вещей, которыми обладает азиатская элита, приобретают сейчас первостепенную важность» (К. Огура)[12].

То есть речь идет уже не о японской, китайской или модели новых индустриальных стран, а именно об азиатской идее. Причем ее сторонники отнюдь не склонны ограничивать ее сферу влияния АТР. Сингапурский исследователь К. Махбубани, например, пишет, что «евроцентристским аналитикам придется пересмотреть свои концепции, если они хотят правильно понять дальнейший ход истории»[13].

Источник

Азиатско-Тихоокеанский регион: рынок, развитие, сотрудничество

Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком мира, и потенциал его далеко не исчерпан. Более того, по прогнозам передовых специалистов, в дальнейшем доля этого региона в мировом рынке будет только расширяться. Давайте более подробно узнаем, что же представляет собой Азиатско-Тихоокеанский регион. Отдельно остановимся на перспективах и прогнозах его развития.

Территория региона

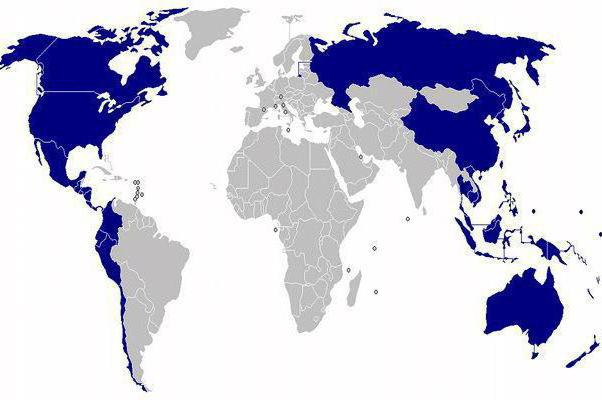

Прежде всего выясним, что же представляет собой Азиатско-Тихоокеанский регион в территориальном плане. Традиционно странами, которые включаются в данный регион, считаются государства, расположенные на берегах Тихого океана, а также Монголия и Лаос.

Весь Азиатско-Тихоокеанский регион можно условно разделить на 4 района, которые соответствуют частям света, где расположены государства, входящие в неё: североамериканский, южноамериканский, океанийский и азиатский. Кроме того, азиатский район условно делится на два подрайона: это Северная Азия и Юго-Восточная Азия.

В североамериканский район входят следующие страны: Канада, США, Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Пика, Панама.

К южноамериканскому району относятся государства: Колумбия, Эквадор, Перу и Чили.

В североазиатский подрайон входят такие страны: КНР (Китай), Монголия, Япония, КНДР, Республика Корея, Китайская республика (Тайвань), Россия. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона именно данной группы занимают наибольшую территорию, и имеют в сумме самую высокую численность населения.

В подрайон Юго-Восточной Азии включают следующие страны: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Лаос, Бруней, Таиланд. Многие специалисты включают сюда же Мьянму и Непал. Кроме того, в отдельных случаях Индия также выступает, как страна, входящая в АТР, но учитывая, что случаи включения Индии в данный регион специалистами все-таки довольно редки, а сама страна не имеет выхода к Тихому океану, мы не будем её рассматривать в качестве субъекта АТР.

В океанийский район входит множество государств Океании, большинство из которых довольно мелкие. Среди самых крупных стран, как в территориальном, так и экономическом плане, этого района следует выделить Австралию, Новую Зеландию и Папуа – Новую Гвинею. Более мелкие государства: Фиджи, Соломоновы острова, Палау, Науру, Федерация Микронезии, Вануату, Маршалловы острова, Тувалу, Кирибати, Острова Кука, Тонга, Самоа. Сюда же входят множество зависимых территорий, такие как Гуам, Токелау, Французская Полинезия и др.

История региона

Чтобы более точно понять, что же представляет собой Тихоокеанский регион, нужно углубиться в его историю.

Древнейшим государственным образованием данного региона можно считать Китай. Он заслужено считается одной из колыбелей цивилизации на земле. Первые государственные образования тут возникли ещё в III тысячелетии до н. э. Это делает древнейшим государством Китай (Азиатско-Тихоокеанском регионе), как, например, Египет и Месопотамию – древнейшими цивилизациями Ближнего Востока.

Позже появились государства в Юго-Восточной Азии (крупнейшее из них — империя Камбуджадеша), в Японии и Кореи. Китай же стал территорией, на которой последовательно сменялись различные империи, и своеобразным культурным и экономическим центром региона. Даже после образования великой евроазиатской империи монголов в XIII веке, объединившей земли материка от Руси до Тихого океана (собственно, западную часть современного АТР), главной своей столицей Чингизиды сделали Ханбалык (нынешний Пекин), и усвоили китайские традиции и культуру.

Россия впервые вышла на берег Тихого океана в XVII веке. С этих пор интересы данного государства неразрывно связаны с регионом. Уже в 1689 году был подписан Нерчинский договор – первый официальный документ между Россией и Китаем, в котором обозначено разграничение зон влияния этих стран в регионе. На протяжении следующих веков Российская империя расширяла зону своего влияния на Дальнем Востоке, что позволяет называть современную Российскую Федерацию безусловной частью Азиатско-Тихоокеанского региона.

Государственные образования на западном побережье Американского континента, которое, как это ни парадоксально, является восточной частью АТР, появились гораздо позже, чем в Азии. Образование перуанского «королевства» Куско, из которого в XV веке возникла знаменитая империя инков, относится к 1197 году нашей эры. Империя ацтеков в Мексике возникла ещё позже.

Но разные части огромного региона, известного сейчас под названием АТР, в период, о котором мы говорили выше, были разрознены, и жители западного побережья Тихого океана ничего не знали о жителях восточного побережья, и наоборот. В единое целое Азиатско-Тихоокеанский регион стал постепенно превращаться только после Великих географических открытий XV-XVII веков. Именно тогда Колумб открыл Америку, а Магеллан совершил кругосветное путешествие. Конечно, интеграция экономики на начальных этапах шла довольно медленными темпами, но тем не менее уже в XVI веке Филиппины были включены в состав испанского вице-королевства Новая Испания с центром в Мексике.

В 1846 году, после уступки Великобританией Орегона, тихоокеанской страной стало одно из наиболее быстро развивающихся государств того времени – США. После присоединения Калифорнии через два года Соединенные Штаты широкой полосой вышли к Тихому океану и вскоре стали ведущей державой региона, в значительной мере влияя на его экономику и рынки. Именно после расширения США до западного побережья в XIX веке, Тихоокеанский регион стал приобретать черты экономического единства.

Но более или менее близкий к современному политический и экономический облик АТР приобрел только после колониальных разделов XIX века, двух мировых войн и процесса деколонизации. Во время II мировой войны Японская империя, опираясь на союз с гитлеровской Германией, попыталась с помощью военной силы обеспечить доминирующее положение в регионе, но потерпела поражение от войск союзников.

Современность

После II мировой войны, как и весь остальной мир, страны АТР фактически разделились на два политический лагеря: страны социалистической модели развития и капиталистической. В первом лагере лидерами были СССР и Китай (хотя и между этими странами тоже были идеологические конфликты), во втором же доминировали США. Кроме США, наиболее экономически развитыми странами АТР из капиталистического лагеря были Канада, Япония и Австралия. Через определенное время стало понятно, что, несмотря на наличие множества недостатков, капиталистическая (западная) модель экономического развития зарекомендовала себя, как более успешная.

Даже разгромленная после Второй мировой войны Япония, выбравшая западную модель развития, благодаря помощи США, за довольно короткий промежуток времени стала одной из самых экономически развитых стран не только региона, но и мира в целом. Это явление было названо «японским экономическим чудом». В конце 80-х годов экономика этой страны даже грозилась выйти на первое место в мире по ВВП, но этого не случилось из-за экономического кризиса.

Кроме того, начиная с 60-х годов XX века, очень высокие экономические показатели демонстрировали «Четыре азиатских тигра». Так называли следующие страны: Республику Корея (Южная Корея), Сингапур, Тайвань и Гонконг. Их уровень развития превышал даже уровень некоторых западноевропейских стран. Неплохие темпы развития демонстрировали также Таиланд и Филиппины. А вот у стран социалистического лагеря, в частности, у Вьетнама, Монголии, Лаоса, Камбоджи и КНДР экономика развивалась значительно хуже.

После развала Советского Союза в 1991 году политическая ситуация в регионе резко изменилась. От чистой социалистической модели экономики отказались даже такие государства, как Китай, что, впрочем, как раз и позволило последнему в будущем выйти в число лидеров мировой экономики. Подобные изменения, правда, не настолько успешно, произошли и в некоторых других социалистических странах, включаемых в Азиатско-Тихоокеанский регион. Политика была отодвинута на второй план во Вьетнаме. Там, несмотря на продолжающую господствовать марксистскую идеологию, как и в Китае, были введены элементы рыночной экономики. Камбоджа вообще отказалась от социалистической доктрины.

После развала СССР Россия потеряла лидирующие позиции в регионе как в экономическом, так и в политическом плане, но с начала 2000 годов, демонстрируя значительные показатели экономического роста, во многом смогла вернуть утраченное.

Значительный удар по экономике региона нанес Азиатский финансовый кризис 1997-1998 года. Больше всего пострадали «Четыре азиатских тигра». Кризис резко остановил их экономический рост. Мощный удар также был нанесен по экономике Японии. Именно этот кризис стал одной из причин дефолта в России с 1998 году. Многие нынешние проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона имеют истоки в данных кризисных событиях.

Экономика Китая также пострадала, но, в сравнении с вышеперечисленными странами, не так сильно, что позволило вскоре возобновить рост ещё с большими темпами. В 2014 году экономика Китая вышла на первое место в мире, обогнав США по ВВП и по паритету покупательной способности. Лидером по этому показателю Китай остается и в настоящее время, хотя пока что все-таки уступает США по номинальному значению ВВП. Кроме того, сейчас товары из КНР доминируют на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном из-за своей сравнительно низкой себестоимости.

Мировой экономический кризис 2008 года тоже негативно отразился на экономике региона, но не так пагубно, как Азиатский кризис 1997 года. Таким образом, АТР на сегодняшний день является одним из наиболее мощных мировых экономических регионов, наравне с восточным побережьем Америки и Западной Европой.

Страны-лидеры

Далее мы поговорим о том, какие же страны в настоящее время доминируют в этом регионе, и за счет каких именно ресурсов они это делают.

То, что Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером в мировой экономике, доказывает тот факт, что сразу три страны этого региона (США, КНР и Япония) занимают первые места в мире по номинальному ВВП. По ВВП (ППС) лидируют Китай и США. Третье место занимает Индия, которая некоторыми специалистами также относится к АТР. В десятку лидеров по данному показателю входят такие страны, как Япония, Россия и Индонезия.

Самой населенной страной мира является также одно из государств АТР — Китай. На сегодняшний день количество населения этой страны перевалило за отметку 1,3 млрд жителей. В десятку лидеров входят также такие страны региона, как США, Индонезия. Россия и Япония.

В Азиатско-Тихоокеанский регион входят четыре крупнейшие по площади страны мира: Россия, Канада, Китай и США. Кроме того, в десятку крупнейших государств входит Австралия (6-е место).

АТР как часть мирового рынка

Если рассматривать совокупность экономик всех стран, входящих в АТР, то можно с уверенностью сказать, что данный регион является крупнейшим мировым рынком, с которым, если учитывать все показатели экономик таких стран, как США, Китай и Россия, европейский рынок на данном этапе не может тягаться. Опередив Европу, Азиатско-Тихоокеанским регионом был сделан своеобразный прорыв. Специалисты прогнозируют ещё более значительное отставание суммарной экономики ЕС и других европейских стран от экономики АТР в будущем.

Сейчас на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона особенно востребованы товары, при изготовлении которых применяются новейшие электронные технологии.

Сотрудничество и интеграция

Межгосударственное сотрудничество Азиатско-Тихоокеанском регионе играет довольно значимую роль в координации отношений между странами. Интеграция между различными странами региона выражена в создании различных экономических и политических объединений.

Наиболее значимыми из них являются: политико-экономическая организация АСЕАН (Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Мьянма), ШОС (Россия, Китай, Индия, Пакистан и ряд среднеазиатских стран СНГ), Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество (АТЭС) (21 страна региона, включая США, Китай и Россию).

Кроме того, существует целый ряд более мелких организаций, которые, в отличие от выше названых, охватывают не все сферы экономической деятельности государств, а специализируются на отдельных секторах. Например, Азиатский банк развития специализируется на финансовой сфере деятельности.

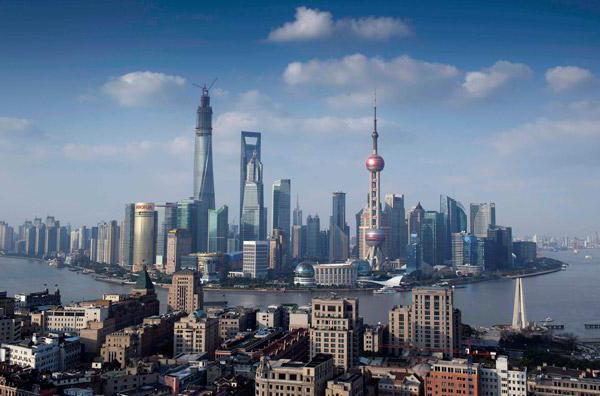

Крупнейшие экономические центры

К крупнейшим городам, политическим и экономическим центрам региона относятся: Лос-Анджелес, Сан-Франциско (США), Гонконг, Шанхай, Пекин (Китай), Тайбэй (Тайвань), Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), Джакарта (Индонезия), Сидней, Мельбурн (Австралия), Сингапур.

Иногда среди центров называют и город Москву. Хотя он и расположен вдалеке от Тихого океана, но тем не менее является столицей и крупнейшим мегаполисом территориально самой крупной тихоокеанской державы – России.

Роль России в АТР

Значение России для азиатско-тихоокеанского сотрудничества трудно переоценить. Она является одним из лидеров организации ШОС, куда также входит и Китай, которая является одним из крупнейших интеграционных проектов региона. Также РФ – самая крупная по площади страна из тех, которые входят в Азиатско-Тихоокеанский регион. России выпала честь также входить в десятку крупнейших экономик мира по уровню ВВП, что ещё больше подчеркивает её значение в регионе.

Наибольшие надежды российское правительство возлагает на расширение сотрудничества с другим лидером региона – Китаем.

Прогнозы развития

Дальнейшее развитие Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от множества экономических и политических факторов. В то же время уже можно сейчас сказать, что регион стал одним из лидирующих в мировой экономике. А в дальнейшем предполагается перемещение мировых экономических центров из Западной Европы и восточного побережья США именно на территорию АТР.

К 2030 году в странах региона предполагается увеличение суммарного ВВП на 70%.

Значение региона

Азиатско-Тихоокеанский регион входит в тройку крупнейших мировых экономических регионов, наряду с восточноамериканским и западноевропейским. Но, в отличие от этих регионов, деловая активность в которых постепенно угасает, АТР, наоборот, является очень перспективным местом, куда перемещаются основные экономические процессы.

По мнению большинства экспертов, именно Азиатско-Тихоокеанский регион является центром, который в недалеком будущем будет полностью доминировать в мировой экономике.

Источник