Сельское хозяйство ЕАЭС в 2017 году

2017 стал годом роста для сельскохозяйственного производства в странах ЕАЭС. В натуральном выражении выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,5%. Например, производство круп увеличилось на 15,3%, растительного масла – на 9,3%, мяса и субпродуктов – 7,8%.

Лидером по темпам прироста производства сельскохозяйственной продукции, в постоянных ценах, в 2017 году стала Беларусь – 4,1%.

По объемным показателям лидирует Россия (почти $100 млрд.), на втором месте – Казахстан ($12,6 млрд.).

В растениеводческой отрасли четко прослеживается положительный эффект регионализации, использование на уровне стран преимуществ, которые дают местные агроклиматические особенности.

Россия в наибольшей степени увеличила производство зерновых и зернобобовых культур, Казахстан значительно, на треть, поднял производство сахарной свеклы. Беларусь стала лидером сразу в нескольких направлениях: овощеводство, производство масличных культур (рост на 230%).

В количественном отношении основу растениеводства ЕАЭС составляют зерновые культуры (около 50% производства в весовом отношении).

Значительные объемы приходятся на сахарную свеклу и картофель. В мировой практике сахарная секла занимает ведущие позиции по физическим объемам производства. Потенциал роста этой культуры в агропроизводстве ЕАЭС значителен. Кроме того, сахарная свекла – основа для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Ряд инновационных разработок позволяет выпускать на основе сахара биопластики, относящиеся к группам ПГА – пластиков и поликарбонатов.

Лидером ЕАЭС по выпуску продукции растениеводства является Россия. Доля нашей страны в суммарном объеме производства превышает 80%. При этом ведущие позиции по урожайности основных сельскохозяйственных культур занимают Беларусь и Армения.

Наращивание урожайности остается одним из наиболее перспективных направлений для увеличения производства зерновых и зернобобовых в России.

В животноводстве ЕАЭС демонстрирует уверенный рост — более 4%. Основные драйверы – увеличение производства в России и Казахстане.

В целом в мясном скотоводстве и производстве мяса птицы ведущие позиции в ЕАЭС занимают российские производители.

В молочной отрасли ситуация иная. Россия занимает лидирующие позиции, при этом сочетание комплекса факторов – географических, агроклиматических, инвестиционной среды и развитой государственной поддержки — позволило Беларуси уверенно занять второе место в ЕАЭС по производству молока.

РБ сохранила высокие темпы роста отрасли – 2% в год, опередив Россию.

Позиции нашей страны традиционно наиболее сильны в птицеводстве. Комплексная господдержка развития этой отрасли – большая заслуга экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник, один из ключевых инструментов реализации разработанной под ее руководством Доктрины продовольственной безопасности России.

2017 год подтвердил, что сельскохозяйственное производство в странах ЕАЭС находится на траектории устойчивого роста. Эффективное использование агроклиматических различий способствует региональному развитию, укреплению потенциала внутреннего рынка Евразийского экономического союза. В перспективе сохранение и увеличение достигнутыхтемпов роста требуют активного развития экспорта продукции АПК.

Материал подготовлен Международным институтом аграрной политики на основании данных ЕАЭС и собственного анализа.

Источник

Сельское хозяйство стран еаэс

Оценку эффективности использования ресурсного потенциала АПК стран-участниц ЕАЭС необходимо проводить с позиции удовлетворения потребностей населения союза в сельскохозяйственной продукции, насколько самообеспечены продукцией АПК наши страны, есть ли угроза продовольственной безопасности. Отталкиваясь от этого, мы будем проводить наше исследование.

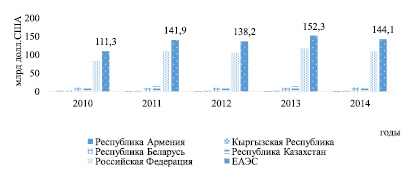

Проследить динамику производственной деятельности национальных сельхозпроизводителей стран-участниц ЕАЭС на протяжении периода с 2010 по 2014 гг. можно на рис. 1.

Как видно из рисунка, с 2010 г. наблюдается наращивание темпов производства сельскохозяйственной продукции во всех странах-членах ЕАЭС, и в самой интеграционной группировке соответственно стабильно увеличиваются объемы сельхозпродукции, предназначенной для потребления внутри и вне союза.

Согласно данным ЕЭК, за анализируемый период характерно увеличение показателей по производству продукции сельского хозяйства, как по животноводству, так и по растениеводству. Так, с 2010 г. на 22 % увеличился убойный вес скота и птицы, переданного на переработку. Прирост обеспечен позитивными тенденциями в отраслях с высокой оборачиваемостью ресурсов – показатели в птицеводстве и свиноводстве увеличились соответственно на 45,7 и 21,3 %. Растет производство зерна, овощной продукции и картофеля. В 2014 г. валовый сбор зерна достиг 130,6 млн тонн, превысив объем предшествующего года на 12,4 млн тонн, а экспорт составил порядка 35 млн тонн, что позволило странам ЕЭАС войти в тройку ведущих мировых экспортеров [1, с. 20-21].

Пострановой анализ сложившегося объема валовой продукции сельского хозяйства интеграционного объединения, показывает, что наибольший вклад в суммарный показатель вносит российский АПК – порядка 77 %, затем с 10 % участием отмечается Казахстан и 8,8 % – вклад белорусских аграриев.

Рис. 1. Производство сельскохозяйственной продукции в странах-членах ЕАЭС за 2010-2014 гг. Примечание – составлен авторами по источнику [1, с. 20-21]

Уровень самообеспеченности основными сельскохозяйственными продуктами и продовольствием в ЕАЭС в 2014 г.

Мясо домашней птицы

Примечание. Составлена по данным [2, с. 29].

По итогам 2014 г. страны-члены ЕАЭС силами своих национальных производителей сферы АПК полностью смогли удовлетворить потребности в колбасных изделиях, картофеле, дыне и арбузах. При этом следует отметить, что по позиции растительные масла, а именно подсолнечное, рапсовое и соевое у стран-членов ЕАЭС была возможность не только удовлетворить 100 % потребностей собственных потребителей, но и вывозить вне союза на продажу. Однако, страны группировки вынужденно импортировали в свою очередь другие виды масел, в частности пальмовое, которое широко используется в пищевой промышленности.

Как видно из табл. 1 страны-члены ЕАЭС на 92 % смогли обеспечить себя томатами, луком, огурцами и капустой. По мясу государства-члены Союза обеспечивают себя на уровне около 90 %. Наиболее низкая самообеспеченность Союза (менее 80 %) установлена в отношении винограда – 60 %; яблок и груш – 68 %; сливочного масла – 78 %.

Оценить экономическую эффективность отраслей АПК в значительной степени можно по результатам взаимной торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием. Закономерен рост торговли сельскохозяйственными товарами внутри интеграционного объединения на фоне увеличения аграрного производства. Объемы взаимной торговли возросли на 60 %, достигнув в 2014 г. 8,9 млрд долл. США. Доля сельскохозяйственных товаров в общем объеме взаимной торговли выросла с 9 % в 2010 г. до 14 % в 2014 г.

Согласно данным табл. 2, в 2014 г. стоимостной объем экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия государств-членов ЕАЭС оценивается в 8,9 млрд. долларов США.

Мы видим, что во взаимной торговле продукцией АПК внутри интеграционного объединения лидирует Республика Беларусь, которая вносит 55 % вклада в совокупный показатель экспорта. При этом, следует отметить, что продукция белорусского сельского хозяйства ориентирована в основном на российский рынок, который поглотил 96 % всей вывезенной из страны сельскохозяйственной продукции и продовольствия от общего экспорта Белоруссии. Доля Российской Федерации в общем аграрном экспорте ЕАЭС достигла 34,6 %. Если 55 % российского экспорта было направлено в Казахстан, то остальные 45 % соответственно в другие государства-члены ЕАЭС. Удельный вес Республики Казахстан во взаимной торговле в 2014 году составил 6,4 %. Казахстанская агропродукция в значительной степени ориентирована на две страны: Киргизию и Россию или 276,5 и 289,0 млн долл. США соответственно. Удельный вес Армении и Киргизии во взаимном товарообороте сельхозпродукцией сложился одинаково для каждой из них, то есть в пределах 2 %.

Таким образом, можно сказать следующее. Во-первых, основной вклад во взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС вносят тройка лидеров Союза – Россия, Беларусь и Казахстан, их совместная доля в сумме составляет 96 % всего экспорта. Во-вторых, можно заметить, что основная масса экспортируемого странами-членами ЕАЭС продовольствия сохраняет исключительно высокую направленность на российский рынок: в 2014 г. Россия импортировала сельскохозяйственную продукцию и продовольствие из государств-членов Союза на сумму 5258,53 млн долларов США. В Казахстане же в 2014 г. было потреблено, вывезенной из стран-партнеров по Союзу сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму 2091,814 млн долларов США.

Данное умозаключение складывается в результате анализа внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов ЕАЭС, за период с 2011-2014 гг., согласно рис. 2.

Как видно из рисунка, на протяжении анализируемого периода, складывается отрицательное сальдо по внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, вследствие отставания темпов роста экспорта от импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья стран ЕАЭС. В среднем коэффициент превышения импорта над экспортом составляет, по нашим подсчетам, 2,5 раза. 27 млрд. долл. США в среднем составляет сумму торгового сальдо, к сожалению, со знаком «минус».

Если в 2014 г. вывезено сельхозтоваров и продукции в третьи страны на сумму около 19 млрд. долл. США, то на 42 млрд долл. США было ввезено указанной продукции в страны-члены ЕАЭС, что конечно говорит о высоком уровне импортозависимости. Наибольшие объемы импорта направляются в Россию – 85,5 % от общего объема, Беларусь – 8,3 %, Казахстан – 6,2 %. В структуре импорта около 25 % приходится на овощи и фрукты, 12 % – мясо различных видов, 5 % – молочные продукты. По нашему мнению, импорт овощей и фруктов, не произрастающих в наших климатических зонах, естественен, но, по таким товарным категориям как мясо, молоко, продукция из них, импорт должен быть сокращен.

Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием государств-членов Союза

Источник

Агропромышленный комплекс ЕАЭС: маршруты интеграции

В регионе ЕАЭС активно восстанавливаются средне- и высокоскоростные перевозки сельхозсырья и готового продовольствия. Во втором полугодии с. г. планируется существенно расширить географию таких перевозок, в том числе транзитом через страны ЕАЭС в другие страны СНГ и дальнее зарубежье. Такое решение согласовано на днях между ЕЭК и ОАО «РЖД». Оно позволит минимум на треть увеличить объемы внутрисоюзных перевозок продовольственных грузов, что, в свою очередь, ускорит развитие импортозамещения по сельхозсырью и готовому продовольствию в ЕАЭС-регионе.

В самом деле, объемы перевозок означенной продукции из РФ за 4-й кв. 2019 г. – первое полугодие с. г., например, в направлении Казахстана и далее в КНР возросли более чем на 25%. Это в основном средне- и высокоскоростные перевозки по наименее протяженным маршрутам, что требуется для перевозок скоропортящихся грузов (то есть грузов АПК). Значимость этого примера, прежде всего, в том, что КНР уже занимает лидирующее место в импорте российской сельхозпродукции, особенно продуктов птицеводства и рыбной отрасли, а с весны с. г. – еще и говядины, свинины, картофеля. Аналогичный спрос на те же товары стал активнее проявляться в Казахстане, что тем более способствует формированию конкретного географического коридора поставок-перевозок «скоропортов».

В общесоюзном раскладе такой тренд облегчается ещё и тем, что на сети РЖД и стальных магистралей всех стран экс-СССР вводятся – в основном синхронно – сезонные (летне-осенние) пониженные тарифы на перевозки большинства видов сельхозсырья и готового продовольствия. Что же касается трансграничных пониженных железнодорожных тарифов на скоропортящиеся и другие виды грузов, эти вопросы решены также в перевозочной сфере между РФ и странами Закавказья.

Вышеупомянутые договоренности РЖД и ЕЭК достигнуты на основе обозначенных факторов. Точнее опыт железнодорожной доставки сельхозпродукции из РФ в Китай, как отмечается, «будет использован для формирования маршрутов отправки российских агропромышленных грузов в другие страны ЕАЭС. Этот вопрос будет проработан с ЕЭК», причем стороны уже утвердили «соответствующую «дорожную карту» по сотрудничеству в этой сфере».

По мнению генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, для успешной реализации программ по развитию трансграничных перевозок сельхозтоваров требуется «прежде всего, создать единую систему таможенного транзита в ЕАЭС с использованием электронного документооборота по всей номенклатуре скоропортящихся грузов». И это предусматривается дорожной картой.

Характерно и то, что, по данным ЕЭК, имеется также потенциал существенного увеличения сельхозпоставок и железнодорожных маршрутных перевозок – особенно мясной продукции и плодоовощей – за счет привлечения к проекту экспортеров и (или) перевозчиков из других государств ЕАЭС и всех восьми стран Зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ, включающей и страны ЕАЭС. По многим оценкам, в рамках ЗСТ Содружества торговли СНГ (в ней не участвуют только Азербайджан, Туркменистан и Украина) объем совокупных маршрутных перевозок «скорпортов» при решении отмеченных О. Белозеровым вопросов, наверняка увеличится более чем вдвое в сравнении с уровнем второй половины 2010-х.

Тем временем на железных дорогах России, по данным ОАО «РЖД», уже реализуются ряд транспортно-логистических решений в сфере продовольственного экспорта. Так, с декабря 2019 г. работает сервис по ускоренной доставке продукции АПК РФ на экспорт в рефрижераторных контейнерах, универсальных контейнерах и в вагонах-термосах (эти перевозочные средства используются в зависимости от вида груза и требуемого режима перевозки). Такой сервис допускает возможность отправки продукции «рефри»-поездами и/или подачу групп тех же спецперевозочных средств на станции, где максимальный объем погрузки сельхозпродукции. Можно сказать, технологическим подспорьем для дальнейшего развития этих перевозочных технологий является также наличие обменного парка грузовых вагонов разных предназначений: этот парк представлен грузовыми вагонами, напомним, практически всех стран бывшего СССР.

А на долгосрочное планирование таких перевозок в рамках ЕАЭС нацелены два недавних решения ЕЭК по агропромышленной интеграции. Первое – это утвержденная коллегией ЕЭК (9 июня с. г.) «Методология прогнозирования развития АПК стран Евразийского экономического союза». Документ позволит формировать прогноз развития в ЕАЭС сельхозпроизводства и, соответственно, параметры рынка предложения-потребления основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) периоды. Причем период с корректировкой показателей раз в два года.

Как отмечено в решении коллегии, «прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий: базовой продукции сельского хозяйства и продуктов переработки. К первой отнесены зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй – растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов, ягод и т. п. видов продукции». Поясняется, что основные показатели для формирования прогноза по динамике общесоюзного рынка сельхозсырья и готового продовольствия – это численность занятых в АПК, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, экспорт-импорт сельхозпродуктов, уровень самообеспеченности по основным видам сырьевой и готовой продукции АПК.

Во-вторых, это решение (29 апреля с. г.) о формировании к 2021-22 годам сводного информационного ресурса о крупных инвестиционных проектах, значимых для АПК Евразийского союза. «Ресурс, который мы называем картой развития агроиндустрии ЕАЭС, будет содержать три раздела, – пояснил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян. – В первый раздел войдет информация о крупных проектах в сельском хозяйстве, реализуемых или планируемых к реализации в странах ЕАЭС. В другой – сведения о направлениях, где целесообразно реализовывать проекты для ресурсного обеспечения АПК и импортозамещения. А третий раздел составят данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах, по которым в Союзе пока сохраняется большая доля импорта».

То есть это будет подробная карта производства-спроса-потребления сельхозсырья и готового продовольствия в Союзе в режиме реального времени.

Как отмечает А. Камалян, в ее составе будут также двух- и многосторонние АПК-проекты стран Союза; взаимные поставки и, соответственно, перевозки сырья или готовой продукции. Что «позволит при подготовке национальных планов исключить дублирование производств, формировать кооперационные АПК-цепочки в рамках Союза. Всё это нацелено на дальнейшее развитие продовольственного и технологического импортозамащения в сфере АПК». Причем, по словам г-на Камаляна, предусмотрено размещение такой карты на официальном сайте ЕАЭС и, разумеется, ее регулярное обновление.

Словом, развитие высокотехнологичных железнодорожных перевозок сельхозгрузов в ЕАЭС-регионе – это составное звено агропромышленной политики на евразийском пространстве.

Источник