- Организация Варшавского договора

- Содержание

- Состав

- Условия договора

- Руководящие органы

- Военные руководители ОВД

- Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- Деятельность

- Декларации

- Учения и манёвры

- Разведка

- Знаки отличия

- Организация Варшавского договора – титан, ушедший в прошлое

Организация Варшавского договора

| Штаб-квартира |  СССР, Москва СССР, Москва |

| Участники | 7 постоянных участников |

| Официальный язык |

|

| Командующий объединёнными вооружёнными силами стран ОВД | Иван Конев (1955—1960) Виктор Куликов (1977—1991) |

| Начальник штаба объединённых вооружённых сил стран ОВД | Алексей Антонов (1955—1962) Владимир Лобов (1989—1990) |

| Исторические события | |

|---|---|

| Договор подписан Венгерское восстание Операция «Дунай» Договор прекращён | 14 мая 1955 4 ноября 1956 21 августа 1968 1 июля 1991 |

Варша́вский догово́р (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 года — документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского договора (ОВД) и закрепивший двуполярность мира на 34 года. Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Договор вступил в силу 5 июня 1955 года. 26 апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

Содержание

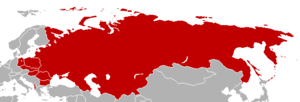

Состав

В состав входили 8 Социалистических государств:

| Республика | Руководство |

|---|---|

СССР СССР | Коммунистическая партия Советского Союза |

Социалистическая Республика Румыния Социалистическая Республика Румыния | Румынская коммунистическая партия |

Народная Республика Болгария Народная Республика Болгария | Болгарская коммунистическая партия |

Польская Народная Республика Польская Народная Республика | Польская объединённая рабочая партия |

Германская Демократическая Республика Германская Демократическая Республика | Социалистическая единая партия Германии |

Чехословацкая Социалистическая Республика Чехословацкая Социалистическая Республика | Коммунистическая партия Чехословакии |

Венгерская Народная Республика Венгерская Народная Республика | Венгерская социалистическая рабочая партия |

Народная Республика Албания Народная Республика Албания | Албанская партия труда — из-за идеологических разногласий вышла из блока 1961—1962; формально вышла в сентябре 1968 года — после ввода войск ОВД в Чехословакию |

Условия договора

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства — участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.

Руководящие органы

- Политический консультативный комитет (ПКК) — для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением Варшавского договора.

- Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) — для обеспечения взаимодействия вооружённых сил и укрепления обороноспособности стран — участниц Варшавского договора.

Военные руководители ОВД

Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1960 — И. С. Конев — Маршал Советского Союза,

- 1960—1967 — А. А. Гречко — Маршал Советского Союза,

- 1967—1976 — И. И. Якубовский — Маршал Советского Союза,

- 1977—1989 — В. Г. Куликов — Маршал Советского Союза,

- 1989—1991 — П. Г. Лушев — генерал армии.

Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1962 — А. И. Антонов — генерал армии,

- 1962—1965 — П. И. Батов — генерал армии,

- 1965—1968 — М. И. Казаков — генерал армии,

- 1968—1976 — С. М. Штеменко — генерал армии,

- 1976—1988 — А. И. Грибков — генерал армии,

- 1989—1991 — В. Н. Лобов — генерал армии.

Деятельность

Декларации

На Московском заседании ПКК (1958) была принята Декларация, в которой предлагалось заключить пакт о ненападении между государствами — участниками Варшавского договора и членами НАТО.

В принятой на заседании ПКК в Москве (1960) Декларации союзные государства одобрили решение Советского правительства в одностороннем порядке отказаться от ядерных испытаний при условии, что западные державы также не возобновят ядерных взрывов, и призвали создать благоприятные условия для завершения выработки договора о прекращении испытаний ядерного оружия.

На Варшавском совещании ПКК (1965) обсуждалось положение, сложившееся в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО, а также рассмотрены защитные меры на случай осуществления этих планов.

Будапештское совещание ПКК (1966) — принята Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе.

Учения и манёвры

Проводились совместные командно-штабные и войсковые учения и манёвры. Учения проводились на территории всех входящих в ОВД стран. К числу наиболее крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Родопы» (1967), «Днепр» (1967), «Север» (1968), «Братство по оружию» (1970), «Запад-81» (1981), «Щит-82» (1982).

Разведка

Во время действия Варшавского Договора между разведками стран-участниц велась постоянная координация, с 1979 года начала действовать глобальная система радиоэлектронной разведки — СОУД, включавшая в себя средства радиоэлектронной и космической разведки СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, ГДР, а также не входивших в Варшавский Договор Вьетнама, Монголии и Кубы.

Знаки отличия

Союз мира и социализма

Братство по оружию, «За дальний поход на ЮГ» (1970 г.)

Совместные учения ЩИТ-72 (1972 г)

25 лет организации Варшавского договора (1980 г.)

Военно-воздушные силы Варшавского договора

Совместные учения в Болгарии ЩИТ-82

(1982 г.)

30 лет организации Варшавского договора (1985 г.)

Источник

Организация Варшавского договора – титан, ушедший в прошлое

2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, и Вторая Мировая война окончательно завершилась. Однако мир на земле не наступил…

Союзники по антигитлеровской коалиции представляли собой трехстороннюю коалицию, в которой каждый участник вносил свою лепту в общее дело, однако являлся самостоятельной фигурой со своими амбициями, намерениями, принципами. С падением общего врага на первый план вышли личные представления о послевоенном мире и своей роли в нем. Британия оказалась слишком ослаблена для проведения полностью самостоятельной политики и была вынуждена в значительной мере идти в кильватере политики американской. Таким образом послевоенное устройство определялось волей двух гигантов – СССР и США.

Соединенные Штаты видели себя безусловным лидером и первой державой мира. Надо сказать, они имели к тому все основания – пожалуй единственная из всех участников, Америка вышла из войны, обеспечив себе пресловутый «мир лучше довоенного». Около половины мировой экономики контролировалось США напрямую, а также с помощью займов, инвестиций, долговых обязательств. Америка не намеревалась никому уступать и тем более ни с кем делиться. Однако советские лидеры совершенно не собирались признавать чье-либо верховенство и становиться ведомым. Они полагали, что Советский Союз заплатил слишком высокую цену за войну, развязанную не им, а потому не может и не должен становиться второй скрипкой в чужом оркестре.

Этот конфликт интересов носил принципиальный характер и, с учетом естественных проблем взаимного недоверия и коммуникации, вероятно не имел приемлемого для обеих сторон решения. Менее чем через год после завершения войны (22 февраля 1946) советник посольства США в СССР Джордж Фрост Кеннан отправил на родину так называемую «Длинную телеграмму», где в восьми тысячах слов обосновывал необходимость жесткой «ястребиной» политики в отношении СССР. Телеграмма обрела масштабный резонанс и получила очень широкое распространение.

И наконец, о неизбежном конфликте было заявлено открыто персоной, чье слово имело настоящий вес.

За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации. Все это тягостные факты, о которых приходится говорить сразу же после победы, одержанной столь великолепным товариществом по оружию во имя мира и демократии. Но было бы в высшей степени неразумно не видеть их, пока еще осталось время.

Формально на тот момент английский политик не занимал сколь-нибудь существенных постов, он был лидером оппозиции, посетившим Штаты как сугубо частная персона. Однако речи деятелей такого уровня не произносятся всуе, и заинтересованные люди по обе стороны Атлантики поняли ее смысл совершенно правильно. Ответ Сталина не заставил себя ждать, он был столь же неофициален по форме, но также однозначен.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество.

Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности?

Ответ. Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.

Интервью И.В. Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне, 14 марта 1946г.

Однако между словами и делами есть определенная разница. Фактическим завершением эпохи шаткого примирения можно считать Блокаду Западного Берлина 1948–49гг. Попутно 11 июня 1948 года США приняли так называемую «Резолюцию Ванденберга» — официальный отказ США от практики неприсоединения к военно-политическим блокам за границами Западного полушария в мирное время. 14 января 1949 г. представители госдепартамента США открыто заявили о том, что ранее все же скорее читалось между строк или просачивалось из закрытых источников — о существовании угрозы для безопасности Западной Европы. Стало очевидно, что бывшие союзники стали в полном смысле «бывшими». Так, совсем недавно завершив Вторую мировую, мир двинулся к третьей.

Технически блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года, с весьма жесткими формулировками, особенно в статье пятой, согласно которой страны-участницы должны были оказывать друг другу военную помощь незамедлительно и так, как если бы нападению подверглись они сами. Практически же вначале он представлял собой скорее декларацию, и даже привычное название обрел лишь в сентябре 1951 года. Союз начинался как своего рода фикция, глобальная декларация о намерениях. Однако через два года после основания Тhе North Atlantic Treaty Organisation в ее распоряжении уже имелась развитая администрация, объединенное командование и контингенты различных родов войск, проводились работы по стандартизации вооружения, организации учений и т.д. Политико-правовой фантом очень быстро обрастал плотью.

Естественно, СССР и его союзники не могли проигнорировать изменение баланса сил и возникновения новой угрозы. Тем более, что несмотря на абстрактность определения будущего врага, основатели НАТО не делали секрета – против кого направлен новый военный союз. Видимо последней каплей стали события октября-декабря 1954, когда на сессиях совета НАТО было принято и юридически оформлено разрешение на ремилитаризацию ФРГ. Призрак вооруженной Германии снова вставал посреди Европы.

Ответ последовал 14 мая 1955 г. на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Руководители СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Албании подписали «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», сроком на 30 лет (в 1985 году договор был продлен еще на 20 лет). Договор вступил в силу 4 июня 1955 года, и рождение нового военно-политического блока состоялось. Формулировка Варшавского Договора относительно взаимной защиты была не столь жесткой, как в основополагающих документах Североатлантического Альянса, однако суть от этого не менялась. Теперь вооруженные силы НАТО были уравновешены адекватной мощью Организации Варшавского Договора с восточной стороны железного занавеса. Во всяком случае – формально уравновешены, потому что исход гипотетического столкновения двух титанов так и остается неразрешимой загадкой.

Опорным стержнем ОВД безусловно являлся СССР. Языком командования был русский язык. Вся основная документация ОВД также велась на русском. Из пяти Главнокомандующих Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора четверо были маршалами Советского Союза (и один генерал армии); из шести начальников штаба Объединённых вооружённых сил все – генералы армии СССР.

Формально в структуру организации входили также органы, не связанные напрямую с планированием и ведением военных действий. Например, Политический консультативный комитет, объединявший партийных руководителей и министров с целью выработки общей стратегии и отношения к мировым событиям/угрозам. Однако также, как и западный противник, Организация Варшавского договора была в первую и главную очередь орудием войны. Возможной войны.

Объединённые Вооружённые Силы комплектовались и снабжались из состава ВС отдельных стран-участниц ОВД. Этот процесс был упорядочен и согласовывался двусторонними договорами между правительством СССР и правительствами остальных стран-участников. Здесь, как и в советской экономике, действовали «пятилетки» — договоры обновлялись обычно раз в пять лет, сообразно с планами (опять же пятилетними) развития ВС отдельных стран. Поскольку предполагалось, что возможные военные действия не начнутся «сразу вдруг», в мирное время Объединённые Вооружённые Силы содержали только наиболее подготовленные воинские части. Например, в Войске Польском это были Войска ПВО страны и части 1-го оперативного эшелона в полном составе. В случае же начала войны (согласно протоколам от 1955 года) Польше надлежало «выставить» Польский Фронт из трёх общевойсковых армий и одной воздушной армии, который ориентировался на прикрытие правого фланга главной ударной группировки Советской Армии, а также прикрытия морского побережья от возможных десантов НАТО.

От вооруженных сил СССР в мирное время выделялись четыре Группы войск, располагавшиеся на территории ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши. В середине 80-х годов общая численность этих группировок составляла более полумиллиона служащих Советской Армии.

Что касается доктрины и в целом практических планов ОВС ОВД на случай глобального конфликта, то здесь мы, к сожалению, сталкиваемся с одной большой неизвестностью… Эти данные в массе своей продолжают оставаться засекреченными. В целом можно сказать, что первоначально вооруженные силы ОВД ориентировались на стратегическую оборону. Учитывая понесенный в ходе предыдущей войны ущерб, а также отставание в ядерном потенциале, иного ждать не приходилось. Кроме того, первые 4–5 лет Варшавский Договор, как и НАТО в начале существования, представлял собой скорее политическую декларацию, а военные структуры создавались уже по ходу дела.

Однако в 60-х и далее, по мере наращивания возможностей и ядерных арсеналов, акценты начинают меняться. Сначала (на примере Чехословакии) задачи по жестким наступательным действиям «обкатываются» на учениях. Уже в 1960-м ЧНА «ведет» стратегическое наступление на Запад с задачей к четвертому дню достигнуть рубежа Штутгарт — Дахау. А в следующем году на учениях уже отрабатывается выход к Франции, на линию Дижон – Лион. И в 1964-м оперативное планирование ЧНА приводится в соответствие с отрабатываемыми на учениях задачами.

Учитывая немногочисленные сведения, находящиеся в открытом (или относительно открытом) доступе, например, рассекреченные польские материалы, а также приведенный выше чехословацкий опыт, можно заключить, что ВС ОВД совершенно не комплексовали относительно масштаба и размаха возможных военных действий. Цели предполагалось достигать масштабными фронтовыми операциями, стратегическим наступлением на территорию противника. Применение ЯО постулировалось только как ответная мера или упреждающий прием в случае явственной угрозы вражеского нападения (впоследствии был декларирован отказ от упреждающего применения, ЯО объявлялось только средством ответного удара).

Но в целом тема практических военных планов ОВД еще ждет своего исследователя…

История Варшавского договора выдалась не очень длинной и (наверное, к счастью) скудной на яркие события. По иронии судьбы структура, которая должна была сразиться с мировым империализмом, известна главным образом «полицейской» операцией по усмирению мятежа внутри социалистической коалиции. Впрочем, события в Чехословакии 1968 года – это тема для совершенно отельной и очень любопытной беседы…

По мере того, как снижался накал противоборства двух непримиримых титанов, советское руководство видело все меньше смысла в содержании громоздкой милитаризованной структуры. Объединенные вооруженные силы все более казались пережитком уходящих времен и бесполезной нагрузкой на армию и экономику. А после падения Берлинской стены и быстрого – на грани бегства — вывода советских войск из Германии, существование организации окончательно утратило всякий смысл.

1 июля 1991 года был подписан Протокол о прекращении действия Договора. История ОВД закончилась вместе с историей СССР.

Однако Россия продолжила свое существование. И мир остался прежним – в нем все также хватает вызовов, противников, и возможных союзников. Увидим ли мы РФ во главе или по крайней мере в составе нового военно-политического объединения, сравнимого по масштабу с ОВД? Возможно… Будущее покажет.

Источник