- Социально-экономическая система

- Содержание

- Определение социально-экономической системы

- Понятие «система»

- Феномен социально-экономической системы

- Основные свойства социально-экономической системы

- СКЛАДЫВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

- Читайте также

- Складывание системы территориальных княжеств

- Развитие системы законодательства

- § 3. Формирование индустриальной инфраструктуры в России. Складывание системы монополистического капитализма

- § 3. Складывание новой политической системы в условиях думской монархии

- Изменения в социально-экономической структуре

- Реформы в социально-экономической сфере

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДВИГИ. НАЧАЛО ВКЛЮЧЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ДЕРЖАВЫ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

- Складывание системы территориальных княжеств

- § 1. Генезис социально-экономической политики

- Особенности государственного управления и социальной структуры Руси

- 7. Складывание общерусских органов управления и особой формы государственности

- 3. Политика в социально-экономической сфере

- Изменения в социально-экономической сфере

- Глава III СКЛАДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ (1917-1930-е гг.)

- 2.3.6. Складывание системы публикации законодательных актов

Социально-экономическая система

Социально-экономическая система представляет собой феномен жизни общества, который определяет «систему координат», в котором оно осуществляет свою жизнедеятельность.

Содержание

Определение социально-экономической системы

Понятие «система»

Опираясь на немного скорректированное понимание И. Кантом системы, можно определить ее как единство многообразных элементов, объединенных общим качеством, которое эту систему конституирует и определяет положение элементов системы относительно друг друга. Это качество образует тотальность — «множество, рассматриваемое как единство». Также подчеркивается непременное существование связей между элементами системы (они — эти связи — обеспечивают возможность объединения частей-элементов в единое целое).

Современные представления о системе практически ничем не отличаются от вышеприведенного: «Системой является совокупность объектов и процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в отдельности.» (Ерохина Е. А. «Теория экономического развития: системно-синергетический подход») Видно, что эти определения, в принципе, не очень различаются, и ключевыми словами здесь являются «элементы», и «целое» («тотальность» Канта). Понятие «система» Опираясь на немного скорректированное понимание И. Кантом системы, можно определить ее как единство многообразных элементов, объединенных общим качеством, которое эту систему конституирует и определяет положение элементов системы относительно друг друга. Это качество образует тотальность — «множество, рассматриваемое как единство». Также подчеркивается непременное существование связей между элементами системы (они — эти связи — обеспечивают возможность объединения частей-элементов в единое целое).

Феномен социально-экономической системы

Итак, социально-экономическая система — это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Социально-экономическую систему, как, впрочем, и всякую другую, характеризуют системные качества. В их ряду можно отметить особое экономическое отношение, которое связывает единством происхождения все остальные, из которого затем развиваются все более сложные отношения. Оно представляет собой самый простой для данных условий способ распределения ресурсов и поддержания пропорций.

В связи с приведенной расшифровкой понятия «экономического отношения» будет уместным применить определение, данное Э. Ильенковым касательно экономической системы. Он под ней подразумевает «совокупность экономических форм, связанных в единую, развившуюся из одного основания систему»и составляющих «специфическую природу экономического организма».

Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономическом времени и пространстве, а также по отношению к ее альтернативным вариантам. Она имеет определенные исторические, географические, этнические, духовные, политические и экономические границы. Это в свою очередь означает, что она может воплощаться в конкретных государственно-политических образованиях или в форме иных, меньших по масштабу, общественно-хозяйственных организаций. По мере усиления эффекта глобализации в качестве социально-экономической системы правомерно рассматривать все человечество. Этим обусловливается историчность исследования: любая изучаемая система, с одной стороны, неизбежно исторически обусловлена, а, с другой, исторически обусловлены все категории и законы этой системы.

Не все черты данной системы возникают одновременно, а сначала развиваются простейшие социальные и экономические формы, а на их основе — все более и более сложные. Н. Хессин определяет эту простейшую форму как «экономическую клеточку», содержащую «в зародыше все основные черты и противоречия данного способа производства». Из нее впоследствии развивается вся многообразная система производственных отношений. Она, по его словам, играет роль и исходного пункта (а также основы), и постоянно воспроизводимого результата, следствия развития данной системы отношений, и всеобщей формы отношений между индивидами.

Основные свойства социально-экономической системы

1. Целостность, которая означает, что изменение любого компонента системы влияет на ее другие компоненты и приводит к изменению системы в целом. Такое явление можно, например, проследить в случае диалектического взаимодействия производительных сил и производственных отношений, когда при смене средств производства меняются соответственно производственные отношения и система в целом. То есть, мы в данном случае имеем дело с взаимозависимостью компонентов экономической системы.

2. Иерархичность. Это значит, что каждая система может быть рассмотрена как элемент более высокого порядка. К примеру, экономика России, как переходная, может быть рассмотрена в качестве одного из элементов мир-системы.

3. Интегративность, которая предполагает, что система в целом обладает свойствами, отсутствующими у ее элементов (к примеру, разделение труда, которое возможно только при наличии некоторого количества производителей). Верно и обратное, то есть, элементы могут обладать свойствами, которые не присущи системе в целом.

Источник

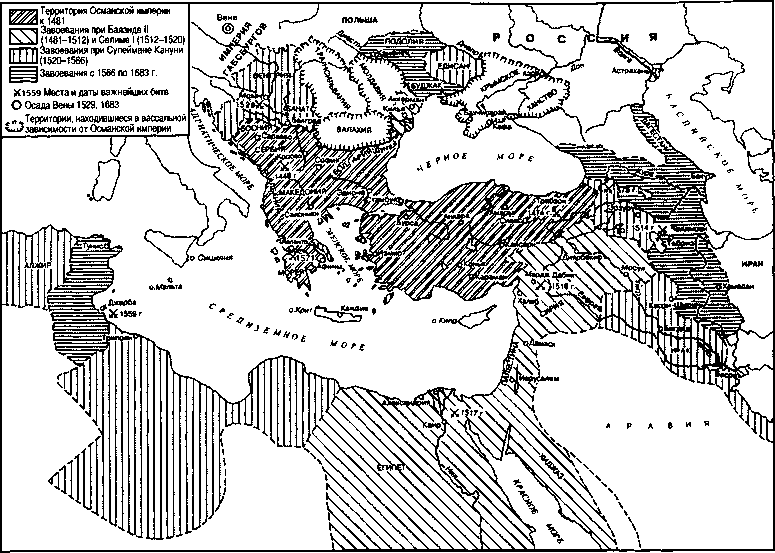

СКЛАДЫВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

СКЛАДЫВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

В мусульманской юридической науке (начиная с Ибн Халдуна и до современных фундаменталистских богословов) настоятельно проводится мысль, что шариат (т. е. совокупность юридических и обрядовых норм, вытекающих из тех общих положений ислама, которые изложены в Коране) может служить основой для решения любых жизненных проблем, а потому не требуется никаких иных законов, создаваемых правительством. В Османской империи кадийские (т. е. мусульманские, религиозные) суды руководствовались принципами этого общемусульманского права и его толкованием, принятым ханифитской правовой школой, считающейся наиболее гибкой из всех мусульманских правовых школ. При возникновении спорных вопросов запрашивались шейх уль-исламы, которые давали по этому поводу свои толкования — фетвы. Так как шариатское право не было кодифицировано, то эти фетвы становились определенным правовым основанием для последующих судебных решений.

Османские правители, однако, пошли дальше этой юридической практики и стали издавать законы (канун-наме), обобщающие складывающиеся в империи социальные отношения. Наличие канунов и шариата, т. е. двойственной системы законодательства, явилось особенностью, отличающей Османскую империю от других мусульманских государств того времени. Именно благодаря канунам османы сумели заимствовать многие порядки завоеванных ими стран. Наиболее активная законотворческая деятельность связана с двумя султанами — Мехмедом II Фатихом и Сулейманом I Кануни (Законодателем, 1520–1566).

Общественные отношения, складывавшиеся в Османской империи, опирались на исламские устои, но, будучи зафиксированными в канунах, оказывались несколько дополненными, подправленными, приближенными к тем традициям, которые османы застали в завоеванных странах. Все османское общество было разделено на две группы — военные (аскери), которые были освобождены от уплаты налогов и не принимали непосредственного участия в экономической деятельности, и податное сословие — реайа (араб. мн. ч.; ед. ч. — райат). Аскери представляли собой господствующую общность завоевателей. По своим функциям они делились на «людей меча» и «людей пера», т. е. включали не только воинов, но и улемов, кадиев, чиновников финансового ведомства и т. п. Лишь аскери могли получить земельные пожалования от султана, все виды которых в источниках того времени назывались «тимары». Однако сами тимары могли разниться по размеру, формам наследования и обязанностям, возлагаемым на их получателя (к XVII в. источники фиксируют свыше 20 форм таких пожалований).

Основой тимарной системы было то, что все завоеванные земли в османском государстве считались собственностью султана. Лишь он своим распоряжением мог дать их в пользование подданным, но только для хозяйственного использования и получения дохода. Их нельзя было продавать, закладывать и т. п. На практике это предписание нарушалось, зачастую даже самими султанами. Они за особые заслуги жаловали земли, выдавая «мюлькаме», т. е. дарственные грамоты, отдававшие земли в полную собственность. Мюльками были признаны, например, земли румелийских пограничных беев. Однако юридически такие владения на землях, принадлежавших султану, не отвечали общемусульманским религиозным предписаниям. Поэтому они не были даже формально ограждены от султанского произвола. Султан всегда мог их изъять у владельца. Мехмед II широко использовал это право для ослабления крупных беев, получивших свои земли еще во время завоевания. Потому-то эти беи, их наследники и некоторые другие получатели мюльков очень часто передавали свои земли в вакф. Такая передача гарантировала бывшему владельцу и его наследникам сохранение определенной доли дохода с пожалованного имущества. Обычно эта доля составляла 20 % ежегодного дохода.

Широкая практика пожалования земли в вакф (пожертвование), что делали и сами султаны, привела к тому, что к XVII в. вакуфное землевладение стало составлять в империи около трети всех обрабатываемых земель. Это, разумеется, ограничивало экономическую мощь государства и султана. Из тех земель, которые оставались в распоряжении султана, выделялся фонд для раздачи условных пожалований османскому господствующему классу. В XIV–XVI вв. наиболее распространенный вид пожалований составляли тимары воинам-кавалеристам (сипахи), обязанным по приказу султана лично участвовать в военных походах, а в зависимости от получаемого дохода еще и выводить с собой какое-то число экипированных всадников. Доходы с тимара, четко фиксированные жалованной грамотой, даваемой сипахи-тимариоту, были частью государственных налогов, которые получатель тимара собирал в свою пользу. Увеличить свою долю тимариот не мог, так как с того же тимара некоторые налоги собирались чиновниками финансового ведомства в казну, а некоторые сборы шли в пользу их командиров по сипахийскому ополчению, также имевших и свои тимары, но более крупных размеров. Складывалась некая земельно-налоговая иерархия, которая была к тому же и военной иерархией и, более того, служила также территориальной администрацией.

До середины XV в. османское государство делилось на две крупные административные единицы — бейлербейлика. Это Анадолу, т. е. османские районы Анатолии, и Румелия (Рум, или страна Рума), как стали называться земли балканских владений османов. Их возглавляли бейлербеи, военные командиры (дословно — беи беев), осуществлявшие на территориях размещения своих сипахи и административную власть. В дальнейшем административное деление страны (с 1590 г. бейлербейства стали называть эялетами) усложнилось. Увеличилось количество бейлербейств, сами они делились на более мелкие административные единицы — санджаки. Однако суть осталась прежней. В основе территориального управления лежали армейские связи и тимарная система. Рядовые тимариоты обязаны были жить в своих санджаках и осуществлять определенные надзорные функции в отношении проживающего в их владениях крестьянства (следить за тем, чтобы земля не оставалась необработанной, контролировать поступление налогов с каждого крестьянского двора и т. п.). Это тесное переплетение армии, управленческого аппарата и тимарной системы стало основой, на которой базировалась Османская империя. Хозяйственной опорой всей этой надстроечной пирамиды было земледельческое хозяйство, отодвинувшее на задний план кочевников, не раз в XVI–XVII вв. безуспешно протестовавших против такого положения и потрясавших империю своими восстаниями.

Главную массу податного сословия империи составляли крестьяне. Османская налоговая система во многом следовала византийскому образцу, хотя основные налоги получили общемусульманские названия и установилась разница в налогообложении христиан и мусульман. После завоевания той или иной области османские власти производили перепись населения, возможных объектов налогообложения и в ней фиксировали ту рентноналоговую практику, которая существовала до завоевания. Затем материалы этих переписей включались в «канун-наме» данного района, как узаконенная султаном система налогообложения. Используя таким образом уже сложившуюся до завоевания рентно-налоговую базу, османы формировали на ее основе свой господствующий класс и систему государственного управления. В рамки единого податного сословия они постепенно вводили и тюрко-мусульманское крестьянство, складывавшееся в стране в XIII–XVI вв. Четкая упорядоченность налоговой системы и отказ от некоторых непривычных для новых рентополучателей повинностей (например, сокращение отработочной ренты) приносили населению в первый период существования османского государства некоторое облегчение.

Тимарная система и опирающиеся на нее армия и местная администрация находились под строгим контролем центральных властей. Этому служили регулярно проводившиеся (обычно раз в 30 лет) переписи населения, объектов налогообложения, тимарных владений и т. п. Кроме военно-территориальной административной системы, состоящей из тимариотов, санджакбеев, бейлербеев и далее подчинявшейся великому везиру, существовала иерархия фискальных чиновников, также подчинявшихся великому везиру, но не через бейлербеев, а непосредственно через главу финансового ведомства — дефтердара, и еще более обособленной была судейская линия. Кадии не подчинялись местным властям. Округа, в которых они вершили правосудие, не совпадали с другими административными единицами. В центре они подчинялись не великому везиру, а шейх уль-исламу. Переплетение функций, замкнутость всех ветвей управления на имперский центр, контроль всех за всеми заставляли эту сложную бюрократическую машину на первых порах функционировать вполне успешно.

Уже со второй половины XIV в. земельные пожалования начинают получать не только воины, но и представители управленческой верхушки государства. Размеры этих пожалований, называемых хассы и арпалыки, намного превышали тимары и зеаметы сипахи, однако они не передавались по наследству, а были связаны с определенной должностью и утрачивались владельцем с прекращением службы или сменой своего поста. Значительные размеры, доходы, большая иммунитетная свобода ставили владельцев таких пожалований в экономически более выгодное положение, чем воинов-тимариотов, но в то же время они оказывались более зависимыми от султанского произвола.

Высшие чиновные должности в государстве постепенно переходили в руки капыкулу (тех султанских рабов, которых, как и янычар, воспитывали в дворцовых школах из мальчиков, взятых по девширмё). Занимая высшие должности в государственном аппарате, капыкулу закрывали путь в имперскую администрацию и бейским фамилиям, прославленным в период первых завоеваний, и той наиболее массовой прослойке управленческого класса, которая была связана с кавалерийским тимарным ополчением. Между ними начинается соперничество за земельный фонд, все более и более уходящий в пожалования управленческой верхушке, а не воинам-сипахи. На протяжении XV–XVI вв. это соперничество помогало султанам держать в повиновении и тех и других. Однако здесь нарастали противоречия, вылившиеся к концу периода в большие социальные потрясения.

Время Сулеймана I Кануни считается периодом наивысшего расцвета Османской империи, ее «золотым веком». При нем не только была окончательно оформлена имперская государственная и общественная структура, но и установился тесный контакт между султанской властью и мусульманским духовенством. Принципиальные изменения, внесенные Сулейманом в законодательство, заключались в отмене особых привилегий и освобождения от налогов, которое распространялось в предшествующий период на довольно большие слои мусульманского населения. Это воины-крестьяне, подразделения которых были довольно значительными при первых османских правителях, наследники воинов племенных ополчений, не сумевшие получить тимары, некоторые группы кочевников. Их исключали из аскери и переводили в разряд реайи.

Большое внимание османские законы уделяли всеобщей регламентации жизни и доходов населения. Четко определялись доходы сипахи, торговцев, ремесленников, даже ростовщиков. Осуществлялось это с помощью кадиев, которые устанавливали цены на рынках почти на все продукты питания и товары широкого потребления. При этом учитывались сезон, транспортные расходы и даже возможная прибыль ремесленника, торговца или производителя сельскохозяйственной продукции, которая обычно не должна была превышать 10 %. Лишь в ремесле («которое очень трудно») разрешалась прибыль в 20 %. Этими же 20 % ограничивался ростовщический процент, который официально фиксировался в кадийских судах, хотя по Корану ростовщичество считалось недозволенным.

Османская империя в XVI–XVII вв.

Продолжение завоеваний, которые не прекратились после падения Византии, принесло Османской империи огромные территориальные приращения. Перед государством встала проблема включения новых земель и народов в единую имперскую структуру. Перестроить их по византийско-балканскому образцу оно не смогло. Им была предложена иная форма сосуществования в огромном государственном образовании.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Складывание системы территориальных княжеств

Складывание системы территориальных княжеств После гибели династии Штауфенов в Германии с новым ожесточением развернулась борьба за власть, ввергшая страну на долгие годы в феодальную анархию. С этого времени политическая история Германии — по преимуществу история

Развитие системы законодательства

Развитие системы законодательства Начиная с Петра I все правители России понимали необходимость создания нового свода российских законов. На протяжении всего XVIII в. продолжали действовать нормы Соборного уложения 1649 г. Специальным указом 1714 г. Петр I предложил всем

§ 3. Формирование индустриальной инфраструктуры в России. Складывание системы монополистического капитализма

§ 3. Формирование индустриальной инфраструктуры в России. Складывание системы монополистического капитализма Транспорт. Успешное функционирование сельского хозяйства и промышленности в условиях капитализма невозможно без развитой индустриальной инфраструктуры,

§ 3. Складывание новой политической системы в условиях думской монархии

§ 3. Складывание новой политической системы в условиях думской монархии Революция оказала большое влияние на последующее экономическое и социально-политическое развитие России. Однако данный ею импульс не привел к существенной модернизации страны, поскольку

Изменения в социально-экономической структуре

Изменения в социально-экономической структуре Начавшийся в конце Древнего царства процесс приватизации стал заметно ощущаться после I Переходного периода, с начала Среднего царства. На смену едва ли не абсолютно господствовавшим до того царско-храмовому и вельможному

Реформы в социально-экономической сфере

Реформы в социально-экономической сфере Уже в Судебнике 1550 г. затрагиваются существенные вопросы землевладения. В частности, принимаются постановления, затрудняющие дальнейшее существование вотчинных земель.Особое место занимают статьи о частновладельческом

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДВИГИ. НАЧАЛО ВКЛЮЧЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ДЕРЖАВЫ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДВИГИ. НАЧАЛО ВКЛЮЧЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ДЕРЖАВЫ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ Новое столетие началось для ведущей державы мусульманского мира, Османской империи, совсем неудачно. Ко всем невзгодам, связанным с поражением и территориальными

Складывание системы территориальных княжеств

Складывание системы территориальных княжеств После гибели династии Штауфенов в Германии с новым ожесточением развернулась борьба за власть, ввергшая страну на долгие годы в феодальную анархию. С этого времени политическая история Германии — по преимуществу история

§ 1. Генезис социально-экономической политики

§ 1. Генезис социально-экономической политики Социально-экономическое положение в стране в годы т. н. «перестройки»Зарождение новой российской государственности происходило на фоне широких преобразований, осуществлявшихся в 1985–1991 гг. по инициативе М.С.Горбачева. Как

Особенности государственного управления и социальной структуры Руси

Особенности государственного управления и социальной структуры Руси После династического переворота Олега произошло объединение Новгородско-Варяжской Северной Руси и Киевского Полянского государства. Но в этой протодержаве монархического типа отсутствовали

7. Складывание общерусских органов управления и особой формы государственности

7. Складывание общерусских органов управления и особой формы государственности Формирование единой территории Русского государства тесно переплеталось как с концентрацией власти в руках великого князя московского, так и с созданием общерусской системы

3. Политика в социально-экономической сфере

3. Политика в социально-экономической сфере Социально-экономическая политика государства отличалась крайней противоречивостью.3.1. Крепостническая система еще более укрепилась, что проявлялось в:– широкой практике раздачи государственных крестьян и земель в руки

Изменения в социально-экономической сфере

Изменения в социально-экономической сфере Процесс приватизации в чжоуском Китае протекал весьма замедленными темпами, чему, видимо, в немалой степени способствовало развитие феодальной структуры со свойственным ей приоритетом натурального хозяйства. В рамках каждого

Глава III СКЛАДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ (1917-1930-е гг.)

Глава III СКЛАДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ (1917-1930-е гг.) Формирование системы политической цензуры в советской России началось сразу же после захвата власти большевиками. Главную роль в этом процессе сыграла большевистская партия и ее руководство. Пройдя

2.3.6. Складывание системы публикации законодательных актов

2.3.6. Складывание системы публикации законодательных актов Связь возникновения и развития публикации законодательных актов с системообразующим фактором – изменением соотношения закона и обычая как источников права – вполне очевидна. Справедливо замечание на этот

Источник