- Великие завоевания Рима.

- Рим расширяется за счет захвата этрусского города

- Римские завоевания выходят за границу

- Завоевание территории в Северной Африке

- Европа подчинилась Гаю Юлию Цезарю.

- Как бы высоко Римская империя не возвысилась ей суждено было пасть.

- Завоевания Римской Империи (ХРОНОЛОГИЯ) | Conquest of the Roman Empire (CHRONOLOGY)

- Дубликаты не найдены

- Камчатка XVIII века. О их домашней посуде и прочих нужных в хозяйстве вещах

- Дом, разделённый внутри

- О Камчатских острожках 18 века

- Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных

- Становление римской бюрократии

- Провинции при принципате

- Ладожский канал, 1740

- Рим изобретает провинции

- Ужасное великолепие римских провинций

- Эдикт Каракаллы: хотели как лучше, получилось как хотели

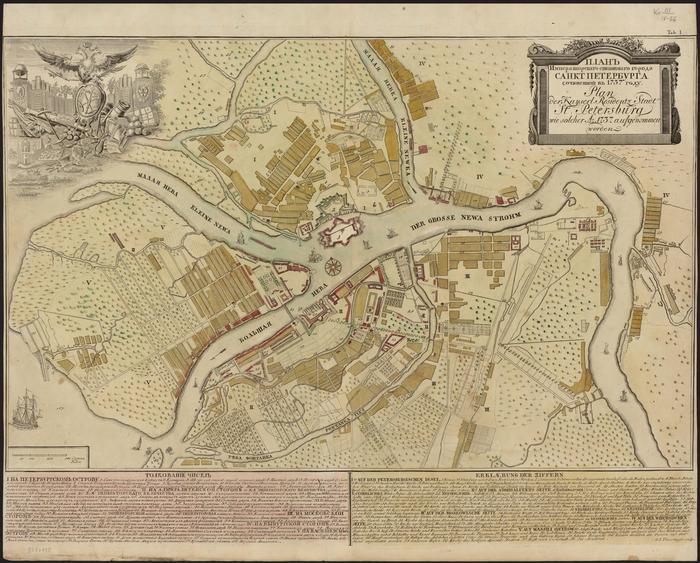

- План императорского столичного города Санкт-Петербурга

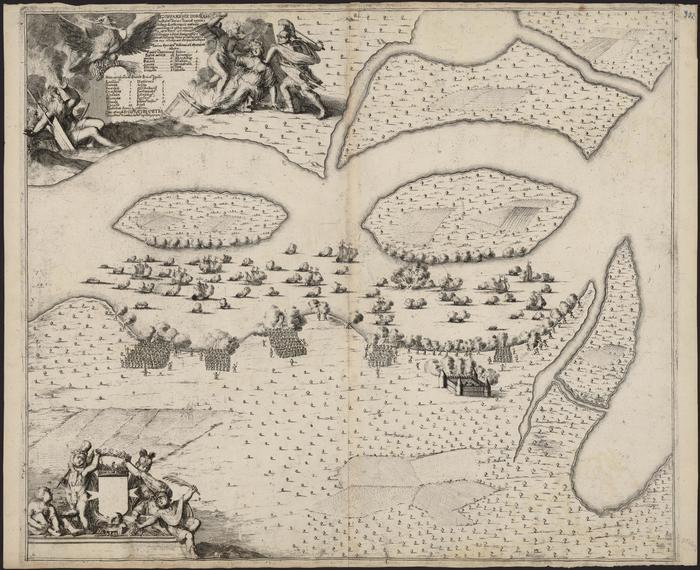

- Взятие Нотебурга. Победа над шведами на Амовже. Карта Белого моря

- Иван Васильевич Стрига, князь Оболенский

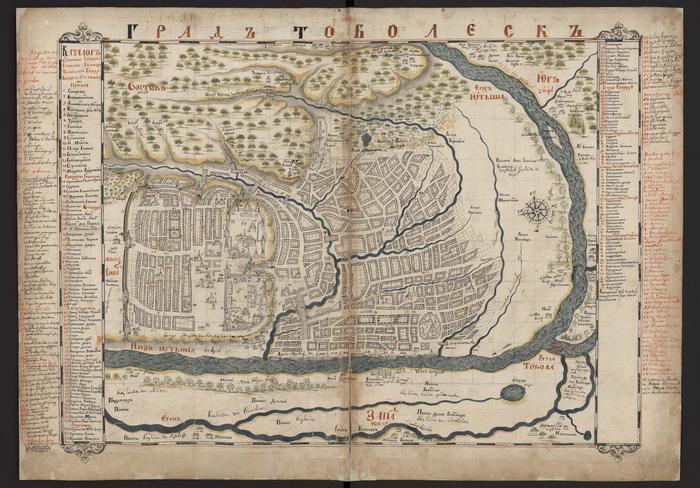

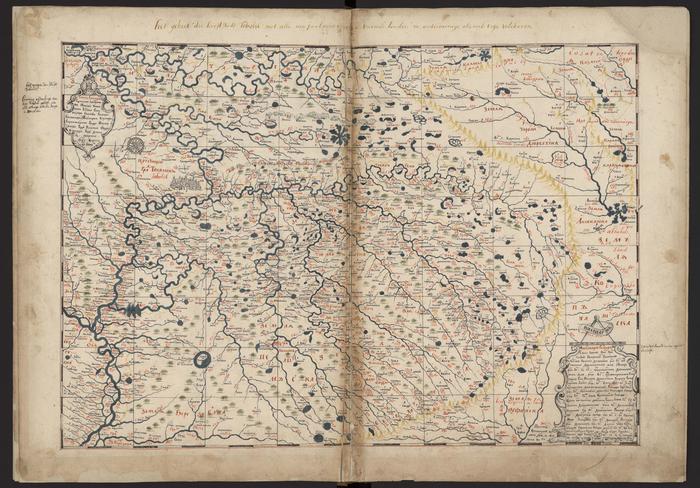

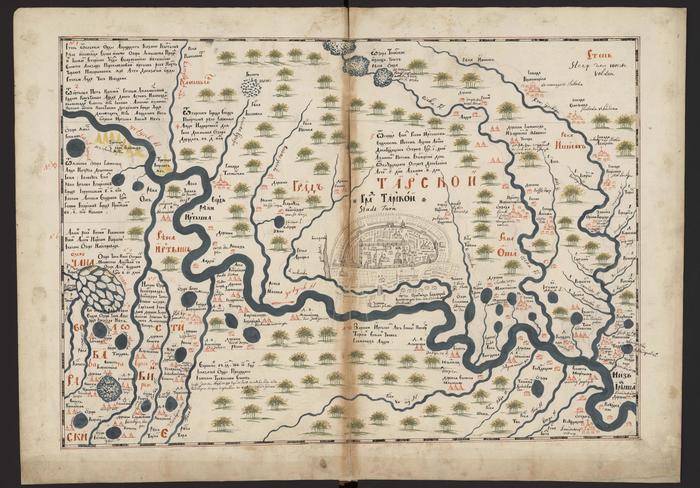

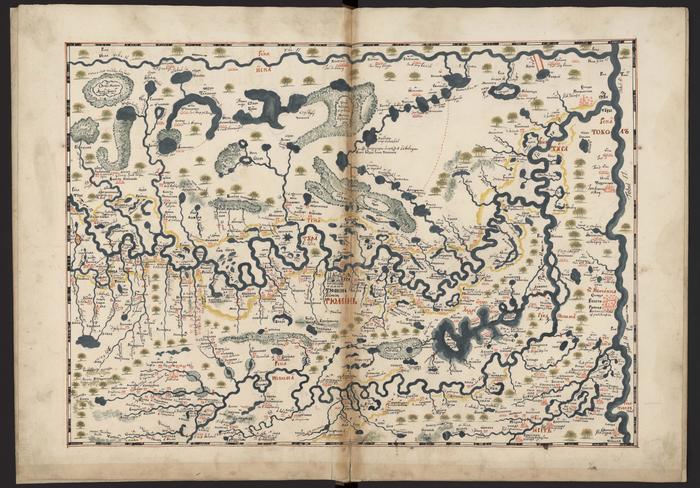

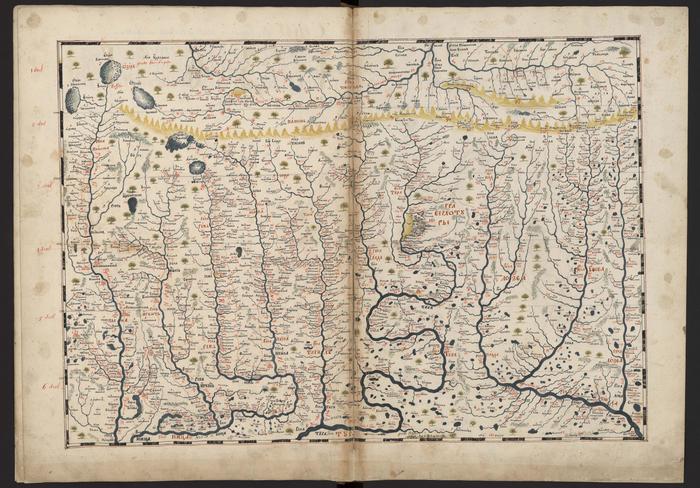

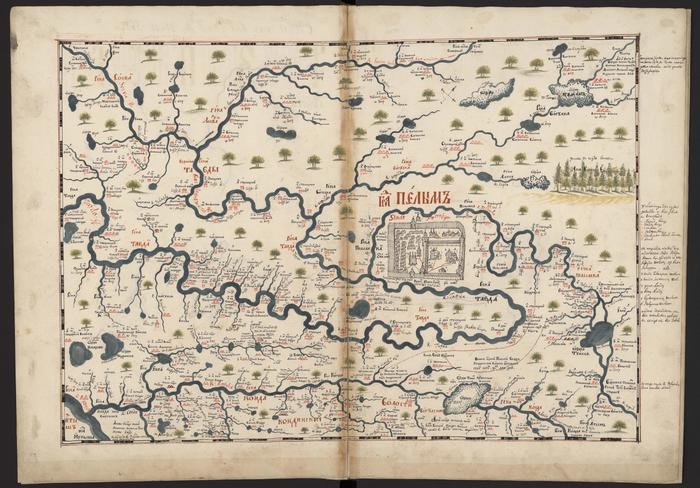

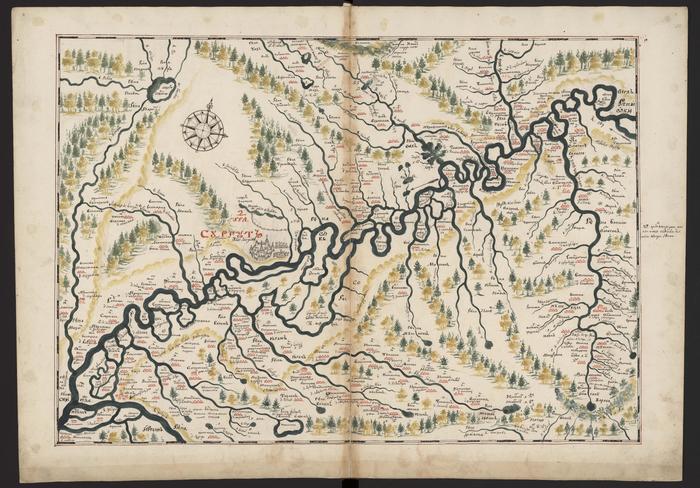

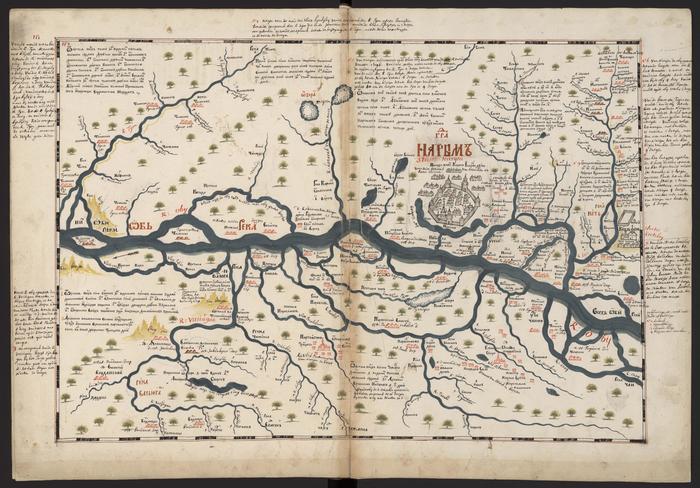

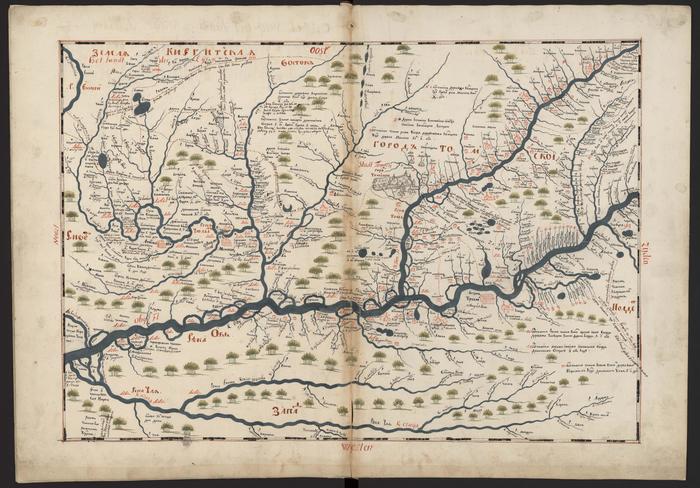

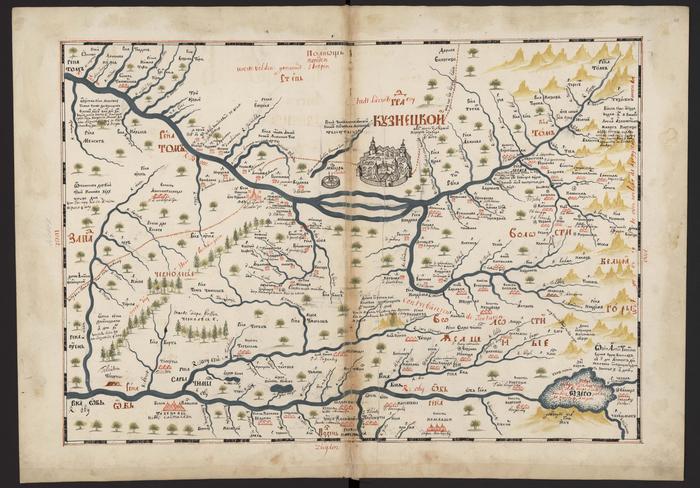

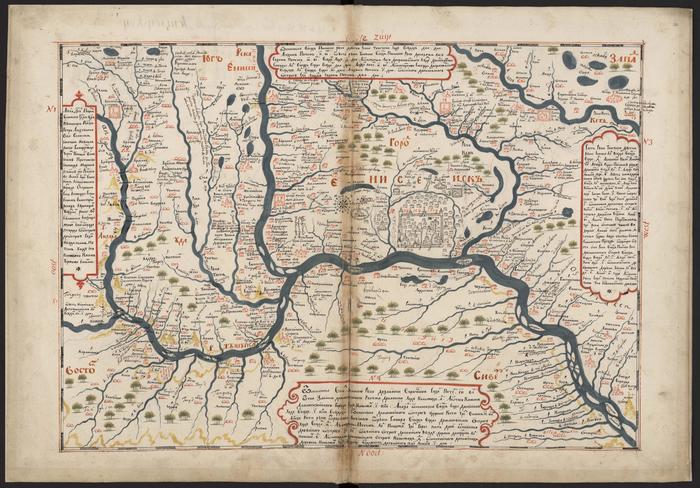

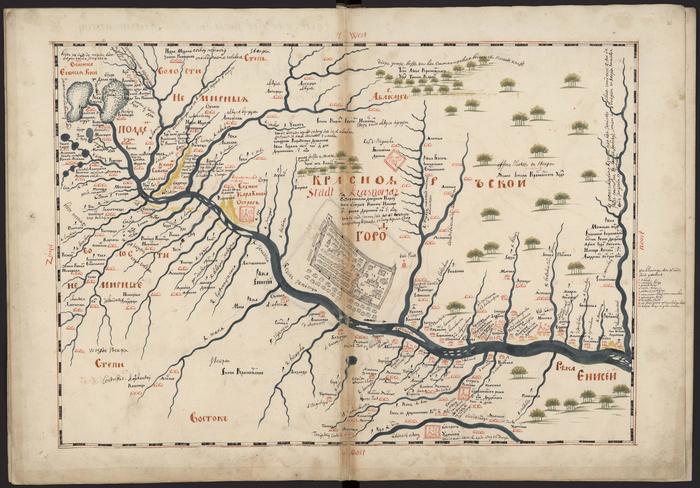

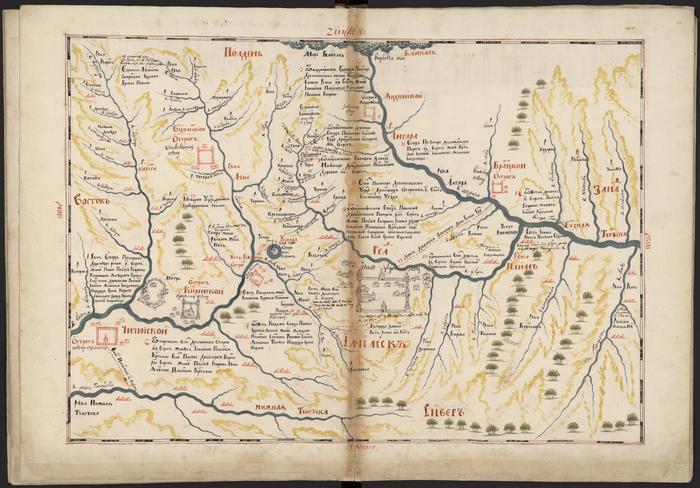

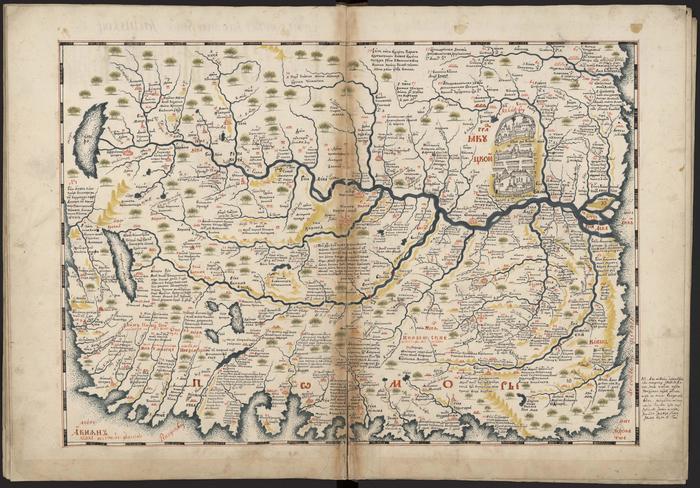

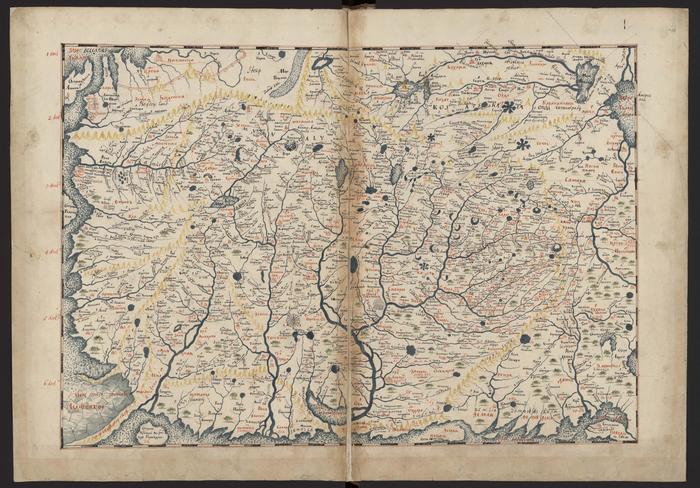

- Атлас Сибири Семена Ремезова, 1701 г

- Генерал-аншеф Багратион (гравированный портрет + кр. выписка)

- Иван Фёдорович Овчина Телепнев-Оболенский

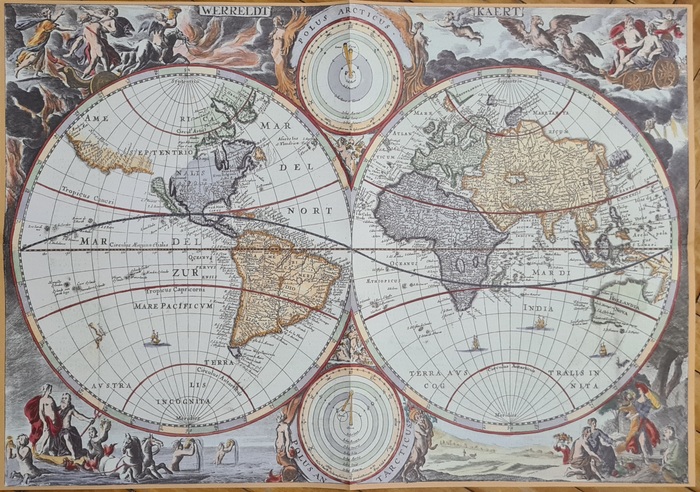

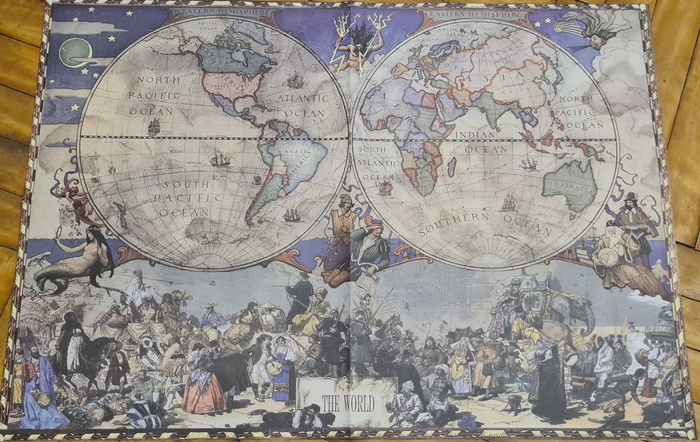

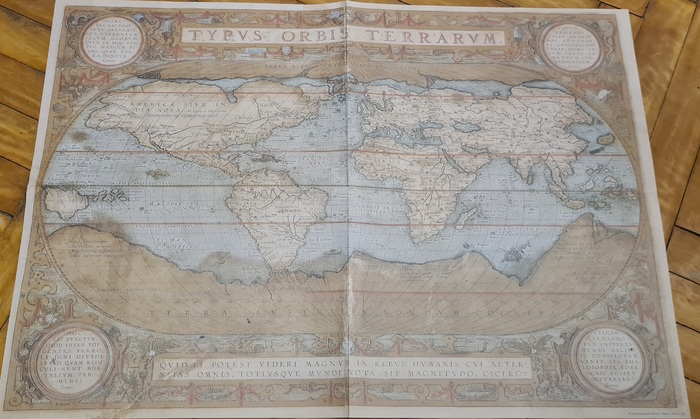

- Карты

- Как Рим карфагенский флот побеждал

- Николай Иванович Новиков (1744-1818)

Великие завоевания Рима.

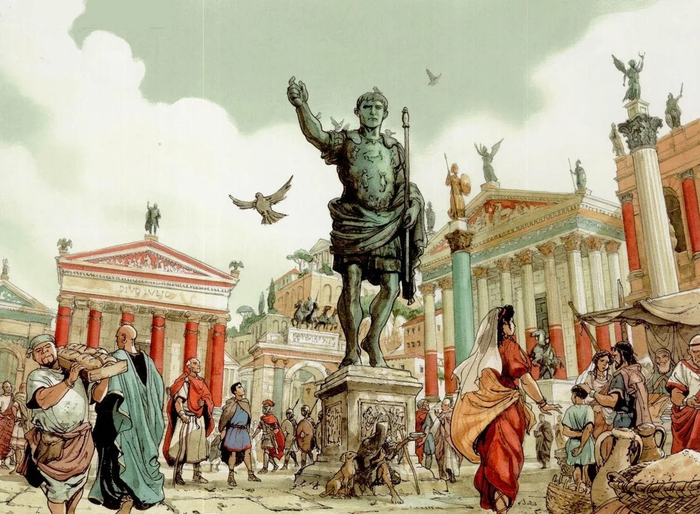

Легенда гласит, что Ромул и Рем — братья-близнецы, которые также были полубогами, — основали Рим на реке Тибр в 753 году до нашей эры. За следующие восемь с половиной веков он вырос из небольшого городка свиноводов в огромную империю, которая простиралась от Англии до Египта и полностью окружила Средиземное море.

Римская империя завоевала эти земли, напав на них с непревзойденной военной мощью, и удерживала их, благодаря жёсткой политике.

Рим расширяется за счет захвата этрусского города

Несмотря на небывалые амбиции, Рим был еще относительно небольшим государством, когда в 509 г. до н. э. Он превратился из царства в республику. Первое значительное расширение республики произошло в 396 году до нашей эры, когда Рим победил и захватил этрусский город Вейи. Классик Мэри Берд утверждает, что вместо того, чтобы разрушить Вейи, римляне в значительной степени позволили городу продолжать функционировать, как и раньше, только под римским контролем и с пониманием того, что Рим может набирать свободных людей в римскую армию.

Завоевание Вейи было поворотным моментом в истории завоеваний для римлян, потому что они захватили территорию, которая лишь вдвое меньше той, что у них уже есть. В течение следующих двух с половиной столетий Рим распространился по итальянскому полуострову, завоевывая территории и делая их своими сатрапами, или расширяя римское гражданство.

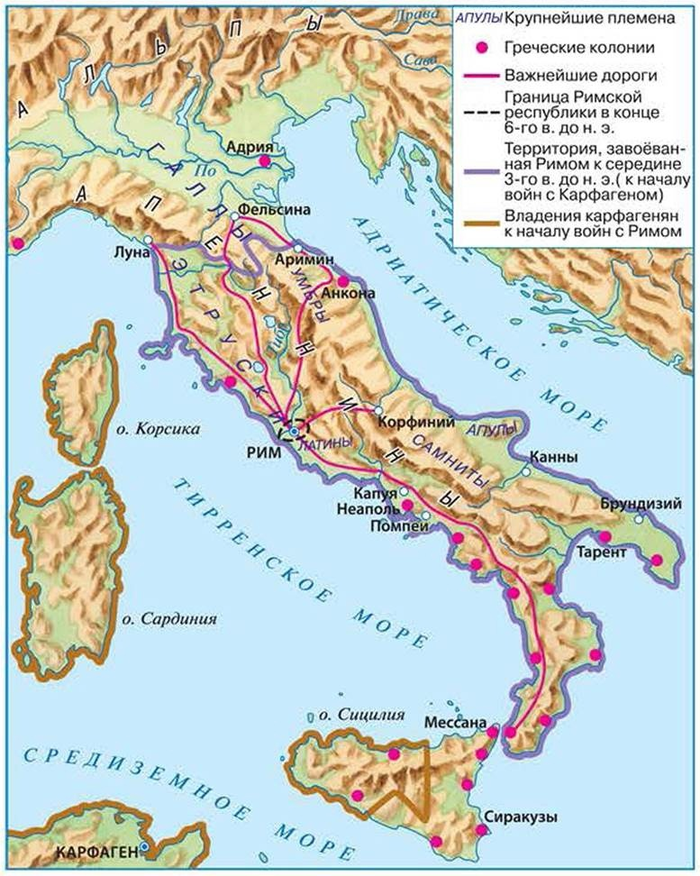

Римские завоевания выходят за границу

Эта стратегия захвата изменилась, когда Рим завоевал свои первые заморские территории. Во время Пунических войн с Карфагеном между 264 г. и 146 г. до н.э. Рим распространился на несколько средиземноморских островов и на восточное побережье современной Испании. Однако вместо того, чтобы расширять свою республику на эти территории или формировать союзы, Рим обозначил эти новые территории как провинции и назначил римских губернаторов для наблюдения за ними.

После того, как Рим вытеснил Карфаген из Сицилии в первой войне, итальянский остров стал первой иностранной провинцией Рима. Во время Второй Пунической войны Рим оказался в обороне, когда карфагенский полководец Ганнибал со своими слонами прошел через Альпы на юг, в Италию. И снова Рим победил Карфаген и завоевал часть его территории, на этот раз в Испании.

Однако к тому времени, когда он вступил в третью Пуническую войну, «Рим определенно решил, что он просто захватит территорию», — говорит он. «И это сильно отличается от того, что они делали даже в третьем веке».

Завоевание территории в Северной Африке

На этот раз Рим разрушил столицу Карфагена в современном Тунисе и поработил жителей города. Он также завоевал всю территорию Карфагена в Северной Африке и сделал его римской провинцией. Рим был теперь главной гегемонистской державой в Средиземноморском регионе. В течение следующего столетия он укрепил свой статус, завоевав прибрежные территории в современных странах Греции, Турции, Египте и других странах, пока полностью не окружил Средиземное море.

Европа подчинилась Гаю Юлию Цезарю.

Следующее десятилетие генерал Юлий Цезарь повел римских солдат в северо-западную Европу, в основном потому, что Цезарь решил, что хочет это сделать, и у него были войска, которые были способны на это. Именно на этом, Цезарь сделал свою карьеру. Римский подход к этим западным территориям был немного другим, потому что у них не было старых сложных политических систем. Когда к власти пришел Рим, он ввел некоторые римские системы, но все еще пытался сохранить власть в руках местных лидеров, чтобы обеспечить плавный переход власти и не провоцировать бунты.

Помимо распространения влияния Рима на Европу, Цезарь также возвестил конец республики и начало Римской империи. Вскоре после самопровозглашения пожизненным диктатором неконституционно, сенаторы убили его в 44 г. до н. э. Республика пала навсегда, когда его внучатый племянник Август Цезарь объявил себя императором в 27 г. до н. э. Так закончилась история республики и началась история империи.

Как бы высоко Римская империя не возвысилась ей суждено было пасть.

Империя достигла своего расцвета в 117 г. до н.э., когда она укрепила свои границы и простиралась до Англии. Но после этого он перестал расширяться, потому что руководители не считали, что это стоит времени и энергии. Скрупулезная имперская структура, которая позволяла провинциям управлять собой, делала это управляемым до 212 года, когда Римская империя распространила гражданство на всех свободных людей (свободные женщины все еще оставались гражданами, хотя у них было меньше прав, чем у мужчин).

Но расширение имперской бюрократии сделало империей намного труднее управлять; и это было одной из причин того, что империя начала делиться. 395 год был последним разом, когда вся империя была объединена под властью одного императора. После этого западная половина раскололась и рухнула в течение столетия. На востоке Римская империя, также известная как Византийская империя, просуществовала более тысячелетия.

Византийская империя просуществовала ещё более тысячелетия после гибели своего западного собрата. Подробности и причины сия факта будут разобраны в другой статье.

Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также читайте и другие мои статьи:

Источник

Завоевания Римской Империи (ХРОНОЛОГИЯ) | Conquest of the Roman Empire (CHRONOLOGY)

В данном видео показано как изменялась Римская Империя с течением времени. Области и регионы, которые Рим захватил и правил ими с 753г до н.э. до 286г н.э., до распада Римской Империи на два независимых государства: Западную и Восточную Римские Империи.

Дубликаты не найдены

Разве ливийское побережье (Лептис-Магна) по итогам Югуртинской аннексировали, а не после Второй Пунической? Ну и странно трактуются отношения зависимости: Египет с Арменией уже Рим со времен Суллы и Помпея соответственно. Да и разве 286 г. окончательное разделение? Сотню лет домината с периодическими объединениями выкинули. В целом, годно.

P.S. В лигу историков бы пост.

Полностью согласен. Более того, Диоклетиан управлял восточной частью, с Галерием, поэтому они шатались по всяким Египтам и Ближнему Востоку, а Максимиан — западной, поэтому его вилла на Сицилии. Но попытка достойная:)

Камчатка XVIII века. О их домашней посуде и прочих нужных в хозяйстве вещах

Вся Камчатская посуда и прочие нужные для жизни потребности состоят, в большинстве своём, из нескольких вещей: чаша, корыто, берестеные кужни (по-камчатски — чума́ны*), санки и лодка.

Чума́н — берестяный кузов, лукошко, в котором держат мелочи; оно служит и черпаком, для воды. (толк. слов. Даля)

В чашах и корытах они варят еду как себе, так и собакам; кужни употребляли вместо стаканов; санки для езды зимой, а лодки летом.

До прибытия россиян, Камчатскими металлами считались кость и камень. Из них производились топоры, ножи, копья, стрелы, ланцеты и иглы. Топоры делались из оленьей и китовой кости, а также и из яшмы, на подобие клина, и привязывались ремнями к кривым топорищам плашмя. Ими выдалбливались лодки, чаши, корыта и прочее. Однако, процесс изготовления был настолько трудоёмким и долгим, что лодку производили за три года, а большую чашу — не меньше года. Именно поэтому, большие лодки, чаши или корыта (которые по-камчатски называется хомя́гами) имели великую ценность и всякий острожек мог хвалиться тем перед остальными.

Хомя́га — корытце, лоток вмещающий блюда. (толк. слов. Даля)

Варили Камчадалы в такой посуде рыбу и мясо с помощью раскалённых камней.

Ножи делали из горного зеленоватого или дымчатого хрусталя и насаживали на деревянный черенок. Из того же хрусталя создавали и стрелы, копья и ланцеты. Швейные иглы делали из собольих костей, и шили ими не только платье и обувь, но и подзоры* весьма искусно.

Подзор — Оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-нибудь.

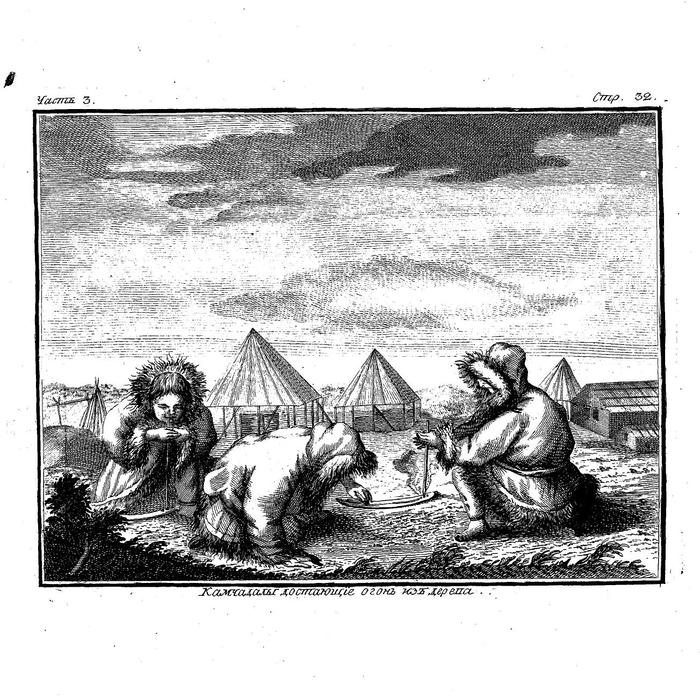

Огнивами у них были дощечки из сухого дерева, по краям которых выделаны отверстия. В эти отверстия они вставляли палочки из сухого дерева, и, вертя их, добывали себе огонь.

Вместо трута употребляли мятую траву (тоншичь), в которой раздували загоревшуюся от вращения сажу. Все эти принадлежности каждый Камчадал носил с собой, обернув берестой.

За богатого и счастливого считался тот, у кого был какой-нибудь железный обломок, из которого можно было производить орудия. Причем удивительно то, что они не калят железа. Вместо того они кладут холодное железо на камень и куют камнем же, словно молотом. Таким образом поступают с железом не только Камчадалы, но и Коряки, а особенно — Чукчи, которые, покупая у россиян железные котлы за большую цену, перековывают их в копья и стрелы: ибо они, являясь весьма воинственным народом, предпочитают оружие заместо инструментов и посуды. То же самое делают они и с огнестрельным оружием, которое порою отбивают у наших (ибо стрелять из него не умеют, да и скорее испортят, чем научатся, не зная как замки разбирать и чистить, и как винтовки смазывать).

Иглы, у которых ушки отломались, умеют они весьма искусно починить, какими бы маленькими они ни были. Алгоритм починки таков: расклепывают камнем кончик, где ушко было, другой иглой просверливают новое. Так делают, пока лишь одно острие только не останется.

Лишь те Камчадалы употребляли железную и медную посуду, которые старались следовать российскому укладу жизни и жили близ российских острогов, часто входя с нашими в отношения.

Говорят, будто железные инструменты Камчадалы знали ещё до покорения их Российской державой, и что получали их от Японцев, которые приезжали к Курильским островам; будто Камчадалы Японцев называют «Шишаман» потому, что через них узнали железные иглы (игла по-камчатски называется Шишь).

Очень искусным изделием, из всей работы этих диких народов, выполненных каменными ножами и топорами, считается цепь из моржовой кости, которая привезена на боту* Гавриле из Чукоцкого носа.

Бота — разновидность лодки с высоким носом и кормой и развалистыми бортами, распространённой на Камчатке.

Цепь состояла из колец, гладкостью подобных точёным и из одного звериного зуба. Верхние кольца были больше нижних, а длиною была обыкновенно около 35 см. Для чего же использовалась эта цепь — осталось загадкой, ибо казаки нашли её в пустой Чукоцкой юрте.

Камчатские лодки (баты), делаются двумя способами, и потому называются разными именами: одни — Кояхтахтым, а другие Тахту. Кояхтахтым от наших рыбацких лодок ничем не отличается, а у лодок Тахту нос и корма с боками равны или ниже, бока не разведены, но при том вогнуты вовнутрь, потому к езде непригодны (ибо вода в них очень быстро заливается). Кояхтахтым употребляется по одной реке Камчатке (от вершины до самого устья), а в других местах, как по Восточному, так и по Пенжинскому морю — Тахту.

Когда к лодкам Тахту пришиваются набои (что обыкновенно делается у жителей Бобрового моря), тогда они называются байдарами, и жители в них гоняются по морю за морскими зверями. Дно у таких байдар нарочно колют, и, зашив китовыми усами, конопатят мхом или мягкой крапивой: потому как замечено ими, что нерасколотые байдары на морских валах колются и бывают причиной легкой гибели.

По всей Камчатской земле не делают лодок ни из какого дерева кроме тополя, исключая Курильцев, которые строят байдары из леса, выброшенного на берег моря (который приносит из Японии, Америки и с берегов Китая).

Северные Камчатские народы, Коряки и Чукчи, изготавливают свои байдары из лахтака*. Причина тому может быть в том, что удобного леса для строительства в их части недостаточно.

Лахтак — Кожа морского животного, снятая вместе с салом; выделанная кожа; лоскут ее.

В батах и рыбу ловят, и кладь возят по два человека — один на носу, а другой на корме. Вверх по рекам взводят баты на шестах с огромными трудностями. Однако, несмотря на это, удалые Камчадалы взводят таким образом баты с грузом километров по двадцати вверх, а налегке переходят и по сорок. Через реки перегребают обычно стоя, как Волховские рыбаки в челноках.

Дом, разделённый внутри

Автор: Владимир Герасименко.

Разделение Римской империи на западную и восточную принято порицать и ставить как одну из причин её краха. Мол, пока империя была единой и неделимой, то Рим стоял, а как разделилась, то пал. Реальность была, конечно же, гораздо сложнее, и эта заметка будет своеобразным эпилогом к рассказу про административное устройство Рима.

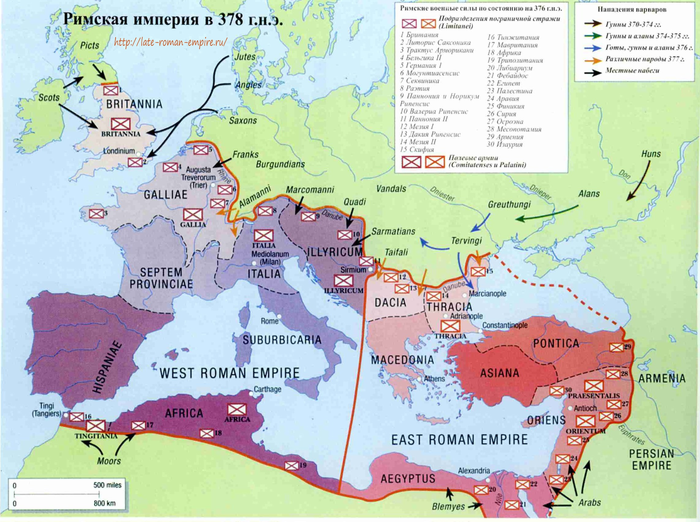

Кризис 3 века, как я уже писал ранее, поставил империю перед неприятным фактом: пока империя грызлась внутри, она потеряла свое подавляющее преимущество над соседями на любом из фронтов. Усиление германцев на западе и персов на востоке привело к тому, что империя больше не могла выбирать одно стратегическое направление в ущерб другим. И даже кратное увеличение армии, до примерно 500-600 тысяч человек, не стало решением проблемы. Для организации обороны границ существующей до этого скорости принятия решений было уже недостаточно. Это раньше, в условиях превосходства пограничных сил над любым врагом, можно было подождать полгода-год пока шестерёнки в Риме прокрутятся и тебе придет усиление в виде пары легионов снятых со спокойного участка границы. Чем больше была нестабильность на границе, тем быстрее требовалась скорость коммуникации с центром принятия решений. Но при имеющихся технологиях изменить скорость передачи сообщений было практически нереально.

Можно долго и упорно спорить, почему римляне не додумались создать по всей империи световой телеграф и морзянкой передавать сообщения, но реальность такова, что самым быстрым способом доставки сообщений были все еще всадники. И поэтому единственным способом уменьшить время реакции на кризис было придвинуть центр принятия решений ближе географически к месту кризиса.

Это простое соображение действовало всегда. Римские императоры, вопреки сложившимся у многих стереотипам, были скорее кризисными менеджерами. Императоры взяли на себя обеспечение безопасности империи в обмен на часть свобод граждан. Им было позволено многое, пока кризиса нет, но как только он случился, от них ждали его решительного купирования.

Императоры Август, Тиберий или Клавдий могли позволить себе проводить значительную часть жизни в Риме, так как любой возникающий военный кризис можно было успеть купировать и при рассылке указаний из Рима — сказывалось превосходство в силе. Но в случае серьёзной угрозы границам, императоры даже раннеимперской эпохи предпочитали выехать поближе к фронту, даже если сами непосредственно не собирались командовать. А уж во 2 веке ситуация, когда император проводил в разъездах за пределами Италии больше времени, чем в ней самой, стала и вовсе нормой. Чем сильнее был натиск на границы, тем больше центр принятия решений смещался из Рима в сторону этой самой границы.

Император-философ Марк Аврелий в середине 2-го века н.э. провёл большую часть своего правления вне Рима, отражая атаки варваров

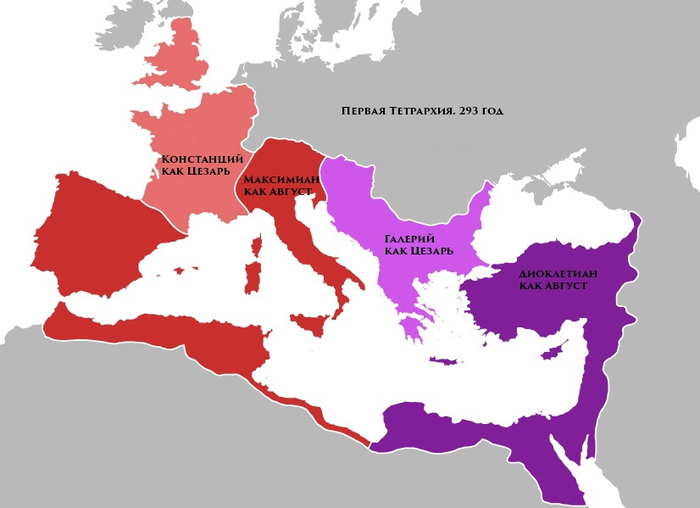

В 3 веке, когда Диоклетиан реформировал Империю, было уже очевидно, что один-единственный человек не может справиться со всем. Попытка разделить империю на 4 тетрархии, удивительным образом совпадающие с 3 фронтами (Германия, Дунай, Восток) и тылом (Италия, Африка и Испания), потерпела крах. Но в дальнейшем римские императоры вынуждены будут прийти снова к мысли о разделении зон ответственности. Пока германская граница была спокойна, можно было править империей, переместив столицу поближе к персидскому фронту — в Константинополь. Но стоило усилиться давлению на границы в Германии, как скорость принятия решения резко снизилась, и на местах начались бунты и попытки узурпаций. Замечу, что узурпации власти в провинциях во времена после Константина Великого, большей частью были связаны именно с неспособностью Рима обеспечить безопасность: если император в Риме не может этого сделать, то провинции выдвинут своего. Поэтому уже в середине 4 века, даже без официального оформления развода, у Империи было два правителя и две столицы: Константинополь на востоке и треугольник Трир — Равенна — Медиоланум на западе. Такая структура была во многом вынужденной: возникни какая-то угроза в Африке — и вы могли бы увидеть и три империи.

Тетрархия — неудачная попытка поделить Империю надвое от Диоклетиана

Но почему так? Почему нельзя делегировать свои полномочия другим, оставаясь единственным правителем? Потому что тогда один из фронтов априори становился бы второстепенным. Проблема была лишь в том, что теперь благополучие второй половинки Империи для первой было тоже второстепенным. Военная помощь соседу теперь была предметом торга, особенно, когда в обеих частях империи утвердятся, по сути, две независимые династии. Хотя даже это не приведёт к немедленному разводу двух империй, так как хотя и каждая из них решала теперь свои проблемы, но понимание общности судьбы все еще было. Империи помогали друг другу в военном и экономическом отношении, при отсутствии текущих кризисов. Но эти периоды были всё короче, и проблема была не только в войнах с варварами, но и в упадке высшей власти: в самые кризисные годы 5 века во главе империи стояли ничтожные правители, совершенно зависимые от придворных партий.

Причина для очередной попытки поделить империю. Атаки берберов на провинции Африка и Египет были булавочными уколами по сравнению с ужасом на германской, дунайской и персидской границах и чаще всего купировались парой ал конницы.

Запутанная система передачи власти, где династический компонент сочетался с необходимостью наследнику заручиться поддержкой придворных партий, раз за разом приводила к кризису из-за слабости самих наследников. И вот с этой проблемой никакие перемены административного устройства помочь не могли. В тот момент, когда Империи как никогда нужен был сильный правитель хотя бы в одной из частей — его не нашлось. Не было ни у запада, ни у востока своего Юстиниана. Причем неизбежность трагедии со всей очевидностью показывает тот факт, что обе части империи оказались в одно и то же время перед лицом одинакового политического кризиса. А значит, будь империя единой, то избежать его все равно не удалось бы. При этом тех, кто хотел действительно спасти империю, хватало, вот только не облаченные порфиром, они становились жертвами придворных интриг. И в этом трагедия империи и парадокс — сильная еще телом империя погибла из-за слабой головы, неспособной силу тела сохранить.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

О Камчатских острожках 18 века

Под именем «острожка» именуется на Камчатке всякое Камчатское жилище, состоящее из одной или нескольких земляных юрт и из балаганов. По-камчатски такие жилища называют «Атынум«, а казаки прозвали их острожками оттого, что по приходу их на Камчатку, укреплены были те земляным валом или палисадником, как у сидячих Коряк на севере.

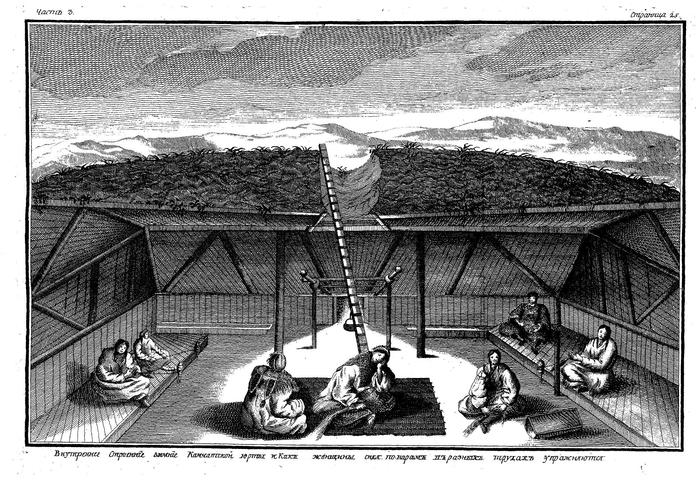

Юрты делают они следующим образом: выкапывают землю аршина два в глубину, а в длину и ширину смотря по числу жителей. В яме, почти на самой середине, ставят четыре толстых столба, один от другого на расстоянии сажени. На столбы кладут толстые перекладины, на которые накатывают потолок, оставив в середине четырехугольное отверстие, которое служит и вместо окна, и вместо дверей, и вместо трубы. К упомянутым перекладинам прислоняют с земли бревна, нижние концы которых на поверхности земли устанавливаются и, обрешетив их жердями, покрывают травой и осыпают землей. Таким образом, юрта снаружи имеет вид небольшого круглого холмика. Однако, внутри он четырехугольный, и почти всегда две стены длиннее, а две — короче.

У одной продолговатой стены, между стоячими столбами, обыкновенно ставится очаг, а от него — вывод, внешнее отверстие которого гораздо ниже входа.

Внутри юрты, возле стен, делаются полки, на которых спит семья. Только напротив очага их не делают, потому как там обыкновенно стоит домовая посуда, чаши, корыта деревянные, в которых и себе и собакам еду варят. А в тех же юртах, где спальных полок нет, кладут вместо них бревна и устилают рогожами.

Украшений в юртах никакого нет, кроме того, что у некоторых стены обвешены бывают плетеными из травы рогожами (по-камчатски — «чирелами«).

У северных Камчадалов бывает в юртах по два идола, один из которых называется Ханта́й, а другой А́жушак. Хантай делается наподобие сирены, то есть с головы по грудь — человеком, а снизу рыбой. Ставится обыкновенно около огня. Идол Хантая делается каждый год, во время очищения грехов, и ставится вместе со старым. По их числу можно узнать, сколько юрте, в которой он находится, лет от построения.

Ажушак же является столбиком с обделанной верхушкой (наподобие человеческой головы). Ставится он над домашней посудой, и почитается за караульщика, отгоняющего от юрты лесных духов. За это и кормят его Камчадалы каждый день — мажут голову и рожу вареной сараной или рыбой.

Этого идола и южные Камчадалы имеют, и называют его Ажулуначь.

Входят в юрты по лестницам-стремянкам, под которыми обычно размещается очаг, и потому, во время топления, обывателю было бы непривычно трудно входить и выходить из жилища. Правда, Камчадалам это не препятствует: они взбегают по ним словно белки, становясь лишь на носки. И бабы с малыми ребятами за плечами сквозь дым ходить не боятся, несмотря на то, что они и коекчучи* имеют позволение входить и выходить через другое отверстие, которое называется «жупаном«.

Коекчуч — особая категория мужчин на Камчатке, которые ходят в женском платье, делают всю женскую работу и с мужчинами не имеют никакого обхождения. Также, выполняют роль наложниц.

Головни из юрт выбрасывают в верхнее отверстие, используя для этого две нарочно сделанные палки, которые называются Андронами. Считается удальцом тот, который самые большие головни сможет метко выбросить из юрты.

В юртах Камчадалы живут с осени до весны, а потом выходят в балаганы. Южные Камчадалы юрту называют Тгомкегочичь, а северные — Кузучь или Тимуечичь. Верхнее отверстие — Оночь, нижнее Линем, крышку для него Шолоначь. Стоячие столбы в юрте — Кокод, а толстые бревна, которые с земли устанавливаются на перекладины, Кошлед.

При каждой юрте бывает по крайней мере столько балаганов, сколько семей в острожке, ибо они и вместо кладовых амбаров служат, и вместо летних покоев. Делаются они следующим образом: сперва ставят девять столбов высотой сажени по две и больше, в три ряда на равном расстоянии. Столбы связывают перекладинами. На перекладинах мостят пол кольем и устилают травой. Поверх пола делают из кольев высокий островерхий шатер, который, обрешетив прутьями или тонкими кольями, покрывают травой. Траву прижимают кольями, а для крепости и чтобы не сносило ветром, концы верхнего колья связывают с концами нижнего ремнями и веревками. Двери у них делаются с двух сторон: одна напротив другой. Входят в балаганы по таким же лестницам, как в зимние юрты.

Такие балаганы бывают не только при зимних юртах, но и в летнее время года они весьма пригождаются. Например, когда во время рыбной ловли случился обильный дождь, и выловленную рыбу надо где-то высушить. Или, возвращаясь с летних промыслов домой, в зимние юрты, жители обыкновенно оставляют сушеную рыбу до зимы в балаганах (по большей части без караула, лишь убрав лестницу у входа). Таким образом, корм их хранится в целости от зверей, которым на балаганы попасть довольно трудно.

На летних промыслах при балаганах делаются травяные шалаши, которые по-камчатски называются «Бажабаж«. В них по большей части варят еду и чистят рыбу в дренную погоду.

Многолюдные острожки бывают обставлены вокруг балаганами и иной раз издали могут показаться небольшими городами.

Камчадалы строят свои острожки обыкновенно на островах, в густых талниках, или на таких местах, которые от природы крепки и имеют безопасное положение (расстоянием от моря не меньше 20 верст). На устьях рек бывают у них летовья. Однако, это касается лишь южных Камчадалов, которые обитают в районе Пенженской губы, а по Восточному морю ставят острожки и прямо возле моря.

Всякий острожек считает за владение своего рода ту реку, при которой живет, и с этой реки на другую никогда не переселяется. Если же по какой-то причине одна или несколько семей пожелают жить отдельно, то должны ставить свои юрты выше или ниже острожка по той же реке или по сторонней, которая впадает в их реку.

На промыслы звериные ходят Камчадалы по своим же рекам. Раньше такой устой соблюдался довольно строго, но со временем желающие промышлять морских зверей стали ходить по 200 верст от своих жилищ (на Авачу и на Курильскую лопатку).

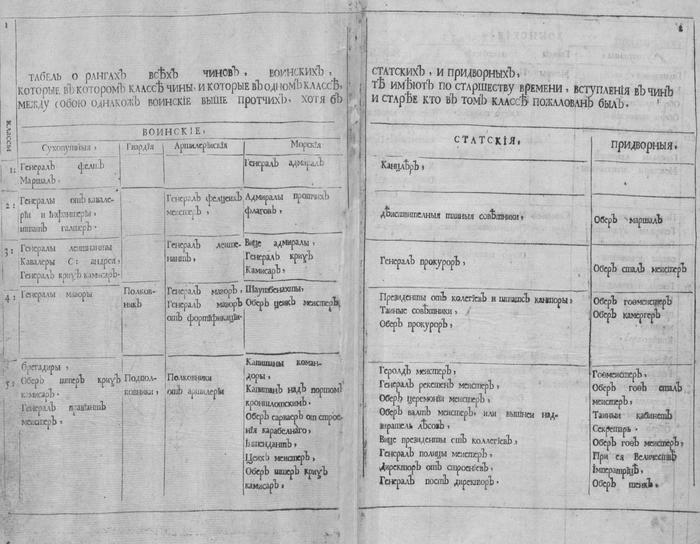

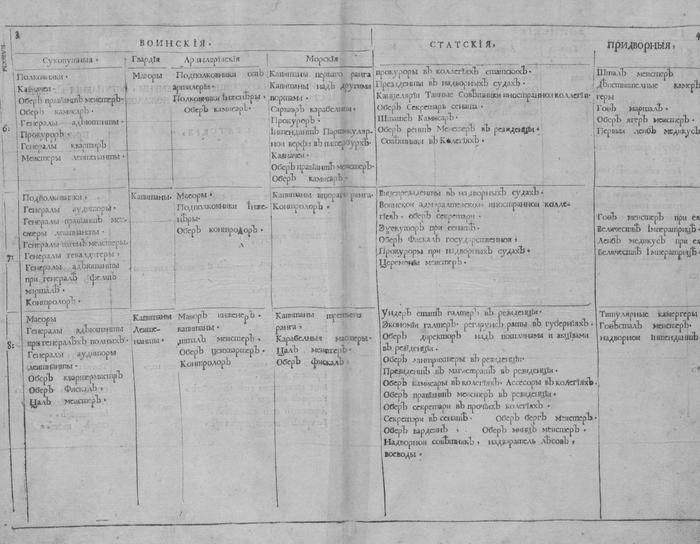

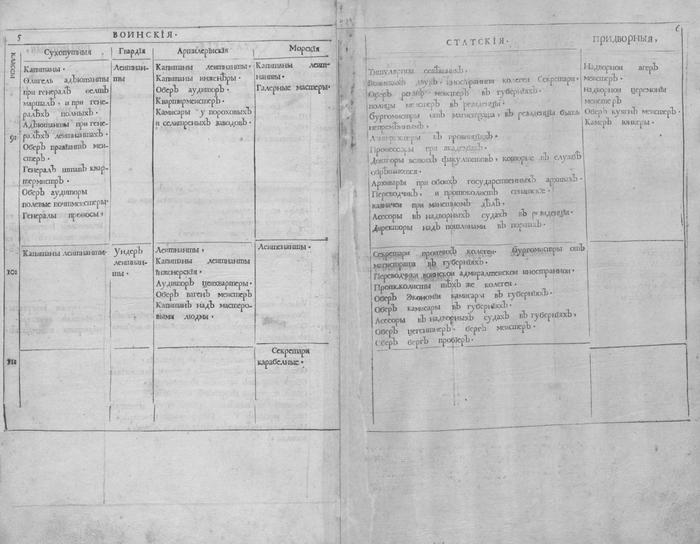

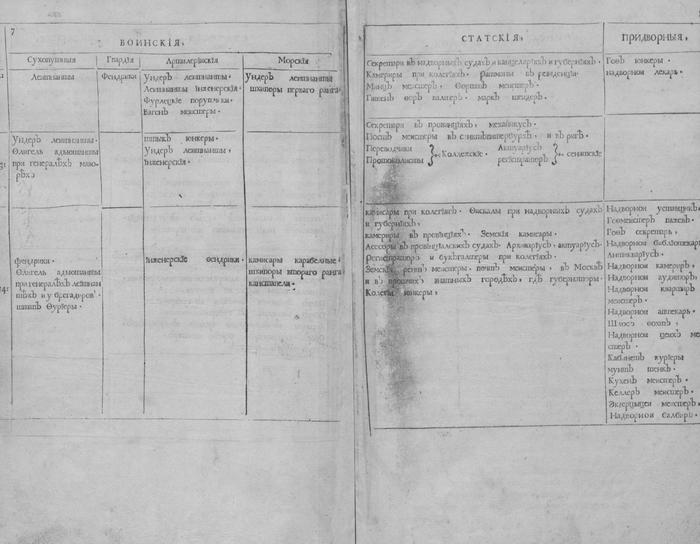

Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных

Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, и придворных. Которые в котором классе чины, и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени, вступления в чин между собою, однако же воинские выше прочих, хотя бы и старее кто в том классе пожалован был.

Напечатано в Московской типографии, 30 января 1722.

Вышеописанный табель и пункты подписаны собственною его Императорскаго Величества рукою (Петр I), в Преображенском, 24 января 1722 года.

Кн. переиздана в Санкт-Петербурге 13 окт. 1722. А в Риге в 1722 г. на немецком языке.

Становление римской бюрократии

Автор: Владимир Герасименко.

Кризис 3 века стал значительным испытанием для Римской Империи. 50 лет непрекращающейся гражданской войны, отягощённой тяжелейшими военными конфликтами с соседями на восточной и германской границах, убедительно показывали, что Империи нужно реформироваться и срочно. Кризисы экономики, армии, политики развивались параллельно и взаимно усиливали друг друга. Империя могла вполне спокойно существовать на том множестве костылей, которыми её подпёр Октавиан Август, но только в условиях внешней стабильности. А вот её то и не было. На востоке из аморфной и раздираемой изнутри Парфии возник мощный, крепкий и очень амбициозный Сасанидский Иран, способный на равных противостоять Риму. На Дунае и Рейне всё чаще Рим сталкивался с численно превосходящим врагом, требующим напряжения значительных сил. Изменившаяся стратегическая ситуация требовала кратного увеличения расходов на оборону. Если раньше Рим при всём несовершенстве коммуникаций (переброска легиона с Рейна в Месопотамию могла занять до года) мог маневрировать резервами и перекидывать войска на угрожаемые направления не опасаясь удара по ослабленным, то теперь ослабление границы хоть на мгновение вызывало неминуемое нападение. Чтобы укрепить армию нужны деньги, чтобы собрать деньги нужно укрепить вертикаль власти, чтобы укрепить вертикаль власти нужно заново пересобрать всю систему государственного управления. Империя была слишком огромна, слишком неповоротлива — она имела огромные ресурсы, но растрачивала их неэффективно. Теперь этому наставал конец.

Диоклетиан, человек, преобразивший Империю

Реформы Диоклетиана и Константина определят облик Империи на последующие столетия, создав модель государственного аппарата, которую будут воспроизводить все достаточно развитые государства в будущем. И первым и самым главным, что сделал реформатор — было полное уравнивание всех регионов друг с другом. Те преференции, которыми пользовалась некогда Италия, многие колонии и муниципии, в виде налоговых льгот, отменялись. Для всей империи впервые вводилась единая сетка налогов, основой которой стал подушный налог. Величина налога исчислялась по цензовым спискам (кадастрам), но шкала была плоской. Также никуда не делись косвенные налоги: налог с оборота купцов и ремесленников, налог на завещание имущества, пошлины, дорожные сборы (кто сказал ПЛАТОН?). Но все эти виды налогов были систематизированы и сведены в единую непротиворечивую систему по всей Империи.

Для улучшения контроля и фиска старые провинции были раздроблены и их число теперь превысило 100. При этом в каждой провинции, как и раньше, был наместник со своим штатом чиновников. Правда были пара нюансов. Во-первых теперь все наместники и их подчинённые были частью государственного аппарата, их должности имели классность и чёткую иерархию. И в этой иерархии наместники провинций были далеко не самыми высокими постами, так теперь над ними была выстроена многоуровневая система. Вся империя была поделена на 12 диоцезов во главе с викариями, а диоцезы были подчинены префекту Претория. У каждого из этих чиновников был свой штат, занимающийся контролем нижестоящих уровней власти. Префект претория лично отвечал перед императором и был его правой рукой с широкими судебными и административными функциями.

Диоцезы поздней империи

Во-вторых, как часть гражданской ветви власти, наместники, викарии и префекты претория были лишены военных функций. Сделано это было для предотвращения восстаний наместников, столь частых в 3 веке. Теперь армия и госаппарат существовали как бы параллельно, пересекаясь только в момент выдачи денег для жалования солдатам. Именно префект претория (обращу внимание, что к преторианской гвардии он отношения больше не имеет) отвечал за выделение средств армии, поэтому он единственный имел из всего гражданского аппарата влияние на армию. Фактически префект претория был руководителем всей исполнительной гражданской власти империи. Но он не был самовластен, так как над военной и гражданской властью теперь стоял аппарат Императорского двора. Он состоял из сотен чиновников которые контролировали гражданские и военные власти, а также занимались законодательным обеспечением их функционирования. Чиновники двора присутствовали на всех уровнях госаппарата, надзирали и докладывали вверх по иерархии вплоть до Императора. Но и это было не все — еще в рукаве у императора были секретные агенты (agentes in rebus — агенты в плащах), которые выполняли функции ФСБ и прокуратуры. Чёткая жёсткая централизованная система, которая держала железной хваткой империю.

/Отмечу, что восстания наместников разделение гражданского и военного управления не предотвратило полностью, но сделало гораздо более сложным делом/

И тем удивительнее, что в основе империи лежали всё те же старые добрые муниципии. Они практически не претерпели изменений — это все также были «Рим в миниатюре» с магистратами, сенатом и народными сходками. Римская Республика во всём своём великолепии продолжила существовать на том уровне, для которого она была эффективна — местное самоуправление. Имперская бюрократия практически не вмешивалась во внутренние дела муниципий, ограничиваясь сбором налогов и высшими судебными функциями, в обмен на обеспечение безопасности. Таким образом самая многочисленная часть административного аппарата империи формально, им не являлась. Но при этом декурионы (магистраты) муниципий могли довольно легко стать частью имперского чиновничества. Всей империей управляли всего 6000 чиновников разного уровня (не забываем, что это только имперские чиновники, без учёта декурионов). Чиновники назначались императором на ограниченный срок — обычно на год и только на высших должностях до 5 лет. Делалось это чтобы чиновники не прирастали к должности. В среднем карьера в администрации редко превышала 10-15 лет, после чего чиновник выходил в отставку, обычно уже не бедным человеком.

Казалось бы, в описанной схеме всё прекрасно. Но нет. Имперская бюрократия была новым и довольно меритократичным социальным лифтом, куда могли попасть не только всадники и сенаторы, но и выходцы из плебса. Тем не менее роль в бюрократии богатых землевладельцев, которые сосредоточили в своих руках до 80% всех свободных земель империи была невероятно высока. Они присутствовали на всех уровнях бюрократии и имели подчас подавляющее влияние на управление муниципий. Более того, землевладельцы добились административного и судебного иммунитета у себя во владениях — это моя частная собственность, что хочу, то и делаю. Решение это было вынужденным следствием кризиса 3 века, когда землевладельцы оказались чуть ли не единственной силой, которая плотно удерживала в руках власть над своими землями. Таким образом внутри муниципальных округов возникали земли формально к ним не относящиеся, но занимающие значительную часть территории. Пока власть центра была сильна такое положение вещей никак не влияло, но как только империя ослабнет — из-за военных поражений или внутренних неурядиц, то уже не империя будет диктовать условия сотрудничества таким лендлордам, а они сами. Так зарождался феодализм.

Таким образом, Империя не смотря на уже вполне очевидную монархическую природу власти и сильную централизацию, всё еще была государством множества компромиссов. Император балансировал между армией, бюрократией, муниципальной аристократией и лендлордами. Несовершенство средств связи не давало быстро реагировать на кризисные ситуации. И даже обилие четко прописанных законов и правил, с обилием чиновников контролирующих их исполнение ситуацию не сильно улучшили — всё же люди есть люди, порочные и эгоистичные. Тем не менее реформы Диоклетиана и Константина позволили укрепить Империю настолько, чтобы она продержалась гораздо дольше, чем можно было ожидать в условиях накатившегося на неё шторма. Солнце Рима закатывалось, но ночь наступит ещё нескоро, 150 лет Империя ещё продержится, прежде чем начать рушиться.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

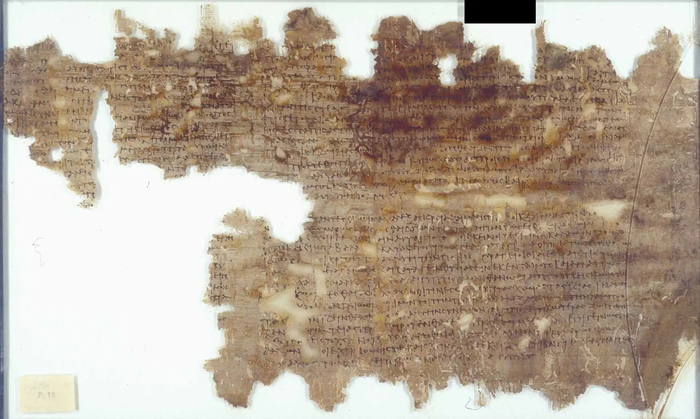

Провинции при принципате

Автор: Владимир Герасименко.

Масштабный кризис системы управления, охвативший Римскую Республику в 1 веке до н.э., естественно затронул и провинции. Коррупция, мошенничество, воровство, попрание всяких прав провинциалов в условиях нестабильности государства стали обыденностью, а путей решения проблемы в рамках республиканских институтов не просматривалось. Единственной попыткой как-то затормозить разграбление провинций стало принятие во время консулата Помпея закона о новом порядке назначения наместников: теперь они назначались из магистратов занимавших должность не менее 5 лет назад. Вкупе с законами на ограничение подкупа избирателей это должно было заставить кандидатов в магистраты тратить меньше денег на выборы, так как быстро вернуть их грабя провинцию теперь не получится. Несложно догадаться, что проблему это не решило, так как ни коим образом не ограничивало саму возможность для незаконного обогащения.

Цезарь присоединяет к Римской республике последнюю провинцию

Лишь только после окончания войн и восстановления порядка Октавианом Августом, начались полноценные реформы управления провинций. Цезарь Август был первым правителем Рима, кто открыл связку деньги-армия-власть: кто контролирует финансовые потоки — контролирует армию, а контроль армии даёт власть над государством. Поэтому реформа ключевого механизма получения денег государством стала залогом устойчивости, как Империи, так и самого режима Августа. И хотя сам вектор изменений был заложен ещё Цезарем, Август систематизировал и довел до логического завершения многие задумки своего политического отца.

Во-первых, впервые в истории Рима был составлен кадастр всего имущества в провинциях: жители провинции должны были задекларировать всё своё имущество и доходы для того, чтобы уже по этим спискам были определены точные суммы налогов. Система во многом похожа на составление цензовых списков в самом Риме, но до этого подобные операции никогда не проводились в масштабе всей страны. Теперь Рим не на глазок определял сколько должна платить провинция, а по точным спискам. Конечно же, из-за различных систем налогообложения для каждого округа провинции ни о какой единой сетке налогов пока речи не шло, но теперь императорские чиновники могли легко сверить списочную налогооблагаемую базу и собранные по ней налоги.

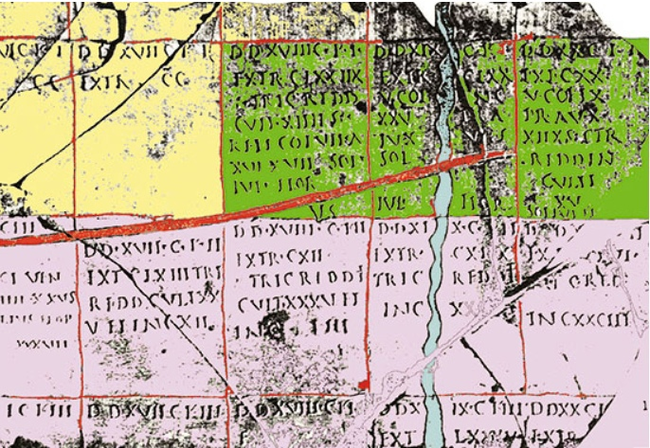

Римская кадастровая карта, 77 год н.э.

Во-вторых, была практически полностью упразднена система откупа. Взыскание прямых налогов было переложено на провинциальную администрацию и местные общины. Октавиан стремился замкнуть всю систему сбора налогов на подконтрольных ему имперских чиновников и магистратов, но не мог полностью отказаться от услуг откупщиков-публиканов, как из-за их влияния, так и из-за отсутствия в тот момент возможности содержать большой штат чиновников. Тем не менее при его наследниках система откупа продолжит заменяться фискальными чиновниками, причем, что характерно, они, как и публиканы, будут из сословия всадников. Также теперь надзор за деятельностью публиканов и разбор жалоб на них был перенесён из судебных комиссий в Сенат, тем самым император показывал провинциалам, что законность превыше всего.

В-третьих, была проведена реформа управления провинций. Так теперь все пограничные провинции переходили под управление принцепса, а старые (тыловые) остались в ведении Сената. Формально это было обусловлено тем, что в пограничных провинциях требовалось постоянное присутствие войск, а значит император, как верховный главнокомандующий, должен был иметь свободу действий в таких провинциях. Формально для реализации этих полномочий Август и все его наследники получали от Сената проконсульский империй, который делал их правителями императорских провинций. Но по факту император давал провинции в управление своим легатам или прокураторам, наделяя их полномочиями (так называемое выделение империя). При этом по сути полномочия наместников избранных Сенатом или назначенных императором были неразличимы и все они должны были подчиняться принцепсу Сената, т.е. императору.

Так как теперь на наместников ложились функции по сбору налогов, то был увеличен срок пребывания их в должности с года до 5 лет, хотя мало кто досиживал полный срок — должности наместников были все же не только обязанностью, но и честью и, что принцепс, что Сенат, стремились дать возможность занять должность как можно большему числу кандидатов. В отличии от времен Республики, теперь каждая провинция имела столицу с дворцом наместника, так как негоже человеку, олицетворяющему империю, жить на положении гостя у местных аристократов. Тем более, что теперь при наместниках создавались постоянные администрации, где хранились кадастры и прочие документы. В основном в начале принципата речь шла о нескольких вольноотпущенниках императора, посылаемых из Рима на длительный срок. Зависимость наместников от этих императорских чиновников была еще одним фактором, снижавшим возможность коррупции, — верность их императору зачастую превосходила тягу к наживе. А ведь еще были в администрации представители легионов, размещённых в провинции, с которыми тоже пришлось бы делиться. Поэтому воровать стало если и не невозможно, то очень проблематично — заложить могли слишком многие, а император, когда у него из кармана воруют, мог ведь и секирбошка сделать. Тут вам не Республика.

Таким образом закручивание гаек в части сбора налогов привело к облегчение положения провинциалов — императору нужны были не деньги любой ценой и как можно быстрее, а стабильный их приток. Поэтому вся система провинциального управления выстраивалась теперь вокруг этого принципа, а кто конкретно назначал наместника — Сенат или принцепс, влияло не сильно.

Но не только в упорядочении сбора налогов выражалось облегчение положения провинциалов. После Союзнической войны, приведшей к выдаче римского гражданства почти всем италикам (фактически процесс затянется аж до правления Октавиана), отношение римлян к этому институту стало меняться. Награждение римским гражданством отдельных лиц в знак признательности Сената и народа Рима было делом обычным, но при Цезаре и его наследниках эта практика приобретает совершенно иной размах. Цезарь станет активно раздавать римское гражданство целым общинам, даруя статус муниципия за верность и принятие римских обычаев и традиций. Такой статус даровал этим общинам полную внутреннюю автономию и освобождение от части налогов (не всех, точный состав налогов всё еще регулировался отдельным договором с Римом).

Римские колонии времён Цезаря и Августа

Кроме общин со статусом муниципия, росло и число общин с латинским правом. Как и во времена Республики такой тип гражданства даровал значительную часть римских прав, главными из которых были: право на коммерцию и право на брак. В отличии от римского гражданства получить его общинам было проще — нередко оно выдавалось просто по факту наличия значительного италийского населения. Латинское гражданство открывало широкие возможности, как по найму на военную и госслужбу, так и для получения римского гражданства. Так любой магистрат общины латинского права мог получить полное римское гражданство по окончанию срока полномочий. Часто, получения статуса латинского права было шагом к скорому присвоению полноценных прав римского гражданина. При этом латинское гражданство позволяло общинам напрямую апеллировать к Сенату или принцепсу, реализуя своё право, а не ожидая милости. Но откуда в провинциях вообще взялись в значительном числе италики? Во-первых в провинции всегда ехали за лучшей жизнью торговцы, ремесленники и земледельцы, способные выкупить или арендовать себе землю. А во-вторых — колонии.

Столкнувшиеся с необходимостью расселить ветеранов на земле, Цезарь и его наследники вынуждены были отойти от старых республиканских практик — земля есть земля, даже в провинции, а потому глупо запрещать селиться на ней колонистам. Ни Цезарь, ни те, кто были после него, уже не боялись, как их предки, что римляне, поселившиеся в провинции, быстро растворятся среди местных, забудут свои обычаи и предков. Наоборот, весь опыт римской экспансии показывал, что это римская культура будет растворять провинциалов, поэтому со второй половины 1 века до н.э. Рим начинает активно выводить колонии в провинции.

Руины Тимгада в Алжире, военной колонии, основанной императором Траяном

Значительная масса из этих колоний будут ветеранскими. Уже во времена Августа их будут стремиться выводить поближе к границе, чтобы всегда иметь резерв для донабора легионеров. Тем не менее никто не запрещал легионеру воспользоваться патентом и поселиться в любой провинции, где были готовы выделить землю. И не только легионеры, но и обычные гражданские тоже начинают массово переселяться за пределы Италии. Вскоре в провинциях будут жить уже сотни тысяч римлян, принося с собой свою культуру, законы и традиции. Не пройдёт и столетия, как значительная масса городского населения провинций будет малоотличима от самих римлян. А за ними процесс латинизации охватит и сельскую местность, связанную с городами прочными торговыми отношениями. Вопрос получения гражданства для латинизированных провинциалов будет уже не просто вопросом экономии на налогах, а делом принципа: мы такие же как и римляне!

С каждым поколением все больше общин будут получать статус латинского права, муниципиев или колоний, тем самым размывая некогда очевидную границу между римлянином и провинциалом, как некогда стёрлась такая граница между римлянином и италиком. К концу 2 века н.э. процесс проникновения провинциалов в жизнь Империи зайдёт так далеко, что в Сенате значительное место будут занимать именно провинциалы, основой армии будут провинциалы, командовать ими будут тоже провинциалы, в имперской администрации будут сидеть провинциалы, и даже на имперском троне будут провинциалы. В таких условиях всякие разговоры о некоем подчиненном положении провинций, о том, что их жители были не римляне, а унтерменши какие-то, теряли всякий смысл. Это они кормили Империю. Они истекали кровью за Империю. Они и были самой Империей. А значит теперь они тоже римляне, имеют они гражданство или нет. Перелом назрел и в 212 году то, что уже давно стало реальностью будет узаконено Императором Каракаллой, и об этом я уже написал здесь.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

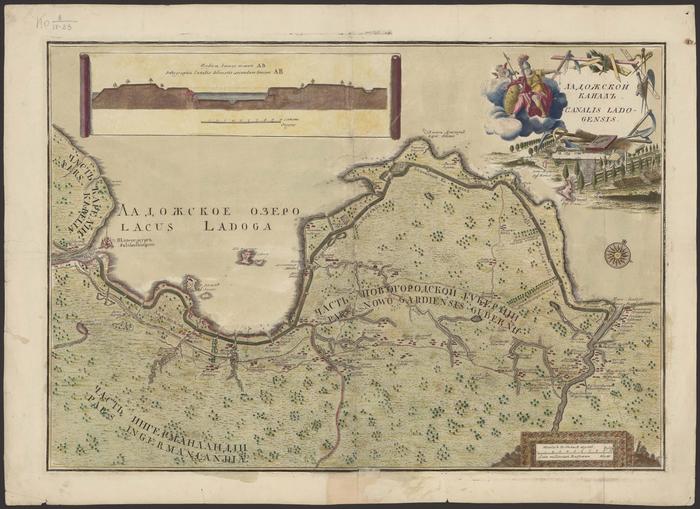

Ладожский канал, 1740

Карта Ладожского канала на топографической основе. Год создания — 1740.

Раскрашенная гравюра. Профиль канала по линии АВ.

Рим изобретает провинции

Автор: Владимир Герасименко.

После окончания Первой пунической войны Рим впервые столкнулся с тем, что не знал, как поступить с доставшейся ему завоёванной территорией – Сицилией. Казалось бы, пока завоёвывали Италию, то никаких проблем особо не было – захватил землю, часть прирезал Риму и вывел туда колонистов, оставшееся объявил муниципией, выдал жителям часть римских прав и обязанностей и живи себе спокойно. Примерно то же самое было и в случае установления статуса союзника, только без урезания территорий и с меньшим набором прав. Общим в этой схеме было то, что все данные территории становились частью неформальной римской федерации – формально никакой федерации не было, а был Рим и союзники, но вот фактически всё было. В случае же с Сицилией данный подход внезапно оказался неприменим, причем по двум слабо взаимосвязанным причинам.

Первая причина была чисто военная. Римляне не просто так сцепились с пунийцами за Сицилию – на тот момент остров был ключевым поставщиком зерна для вечного города. Поэтому Рим ставил себе целью поставить под свой контроль сицилийскую торговлю зерном и тем самым обеспечить собственную продовольственные безопасность. Проблема была в том, что все в Риме понимали – новой войне с Карфагеном за Сицилию быть: уж больно выгодно с точки зрения торговли она располагалась. А раз война неизбежна, то требуется держать на острове значительный контингент войск, способный удержать позиции до подхода основных сил из далекого Рима.

Риму Сицилия досталась огромной кровью и отдавать её он не намеревался

Беда была в том, что существующие римские механизмы позволяли размещать по договорённости с каждой общиной отдельные небольшие отряды без единого командования. Тут стоит обратить внимание, что единого военного командования вне случая ведения войны в римской военной структуре предусмотрено не было. Военачальниками были римские магистраты, которые на время боевых действий «снимали с себя» гражданский империй (полномочия) и обретали империй военный, после чего уже назначали командиров отдельных подразделений. Данная система вполне удовлетворяла римлян до того момента, пока удаленность театра боевых действий была небольшой, но в случае с удержанием Сицилии настоятельно требовался постоянный командующий войсками, которому бы подчинялись все подразделения выбранной территории. Проще говоря римлянам требовалось изобрести систему военных округов — поставить на Сицилии войска, дать командование над всеми ими одному человеку, чьи полномочия были бы непрерывны во времени в независимости от того есть война или нет.

Вторая причина может показаться на первый взгляд нелепой: Сицилия, в отличии от Италии, была населена чуждым римлянам населением и благородные сенаторы боялись, что дав им часть римских прав и пустив туда колонистов, Рим подвергается тлетворному влиянию чужаков. Хотя казалось бы — у вас половина юга Италии это те же греки, что и на Сицилии. Но логика в позиции сенаторов была. Юг Италии хоть и был действительно насыщен греческими колониями, но представлял из себя слоёный пирог из италиков и греков в котором отношение к италикам в части прав всегда было чуть лучше, так как они свои. И вывод колоний на юг не виделся столь опасным с идеологической точки зрения, так как вокруг всегда будут другие италики и римляне не растворятся в чуждой культурной среде. Сегодня, конечно, забавно слышать про такие опасения, так как это именно римляне будут растворять всех чужаков в своей культуре. Но на момент середины III века до н.э. у Рима не было опыта взаимодействия с большим числом чужеродных общин и существовал обоснованный страх потерять идентичность. Римлянам впервые в истории не нужна была от завоёванных их территория, а только ресурсы!

Отсюда вставал юридический вопрос — как оформить подобную ситуацию? Ни формат союзнических отношений, ни муниципий тут явно не подходил – они все в той или иной мере подразумевали наделение населения частью римских прав, а именно этого требовалось избежать любой ценой. Дебаты вокруг этого казуса растянутся почти на 15 лет и приведут к формированию двух противоположных точек зрения. Первую отстаивали влиятельные патрицианские рода — они предлагали прекратить оккупацию захваченных земель и превратить их в государство-клиент, тем самым перенеся патрон-клиентские отношения из сферы межродовых отношений в сферу государственную. Что подразумевалось под патронатом над государством? Римский сенат от лица народа Рима становился коллективным патроном государства-клиента, гарантируя тому безопасность и требуя взамен согласования внешней политики, дружественного отношения к Риму и ряда мелких одолжений, наподобие размещения гарнизонов. Формально государство-клиент оставалось независимым и даже имело определённую свободу внешней политики. НО, для закрепления зависимого от Рима положения, правитель такого государства должен был лично стать клиентом какого-нибудь влиятельного римского рода (человек не мог быть клиентом государства, так как оно не персонифицировано).

Такую схему позже не раз будут реализовывать в ходе завоеваний Средиземноморья, но обычно в отношении уже существовавших монархических форм правления. На Сицилии же единого государства не было вовсе, а значит либо пришлось бы делать патронами кучу мелочи, либо самим создавать квазигосударство с монархом, а оно надо? Кроме того, такой метод не решал проблему обороны территории, так как римские гарнизоны и их командиры были бы на положении гостей, что не сильно-то помогло бы. Ну а самым большим минусом, из-за которого Сенат каждый раз долго и упорно спорил, когда очередной военачальник заявлял, что он тут Риму нового клиента привёл – это личная зависимость правителя-клиента от конкретного римского рода. По сути, государство-клиент через своего правителя становилось клиентом не Рима, а одного единственного патрицианского рода, что сильно нарушало баланс сил внутри государства. Поэтому Сенат с самого начала смотрел на такую практику с подозрением и неудовольствием и стремился как можно быстрее преобразовать государство-клиент в вторую из предложенных форм – провинцию.

Когда после 2-й пуники Испания будет захвачена Римом у Карфагена Сципион Африканский объявит, что вся эта территория его клиентские царства. Сенат это проглотит, а потом всё равно организует провинцию, так как уж больно зарвался Сципион

В чём же заключалось отличие провинции?

Ви таки будете смеяться, но в замораживании сложившегося положения. После завоевания Сицилии та, пока Сенат в Риме решал как с ней быть, оставалась в статусе dedititio – полная сдача населения и всей территории на милость римлян, проще говоря военная оккупация с оккупационной администрацией. Обычно захваченные территории находились на таком положении до заключения союзного договора или организации муниципии. В это время полное управление общиной осуществлял назначенный из Рима претор, а жители её не имели никаких прав перед римлянами, но редко когда такое состояние держалось дольше нескольких лет. Теперь предлагалось закрепить и институциализировать такое положение. Задумка была гениальная в своей простоте:

1) Заключаем договоры с общинами, где прописываем обязанности провинциалов, но не прописываем прав – потому что их нет. При этом с разными общинами заключаются договоры разной степени тяжести, а в некоторых вводим и вовсе прямое римское управление до момента, пока они не докажут лояльность (т.е. создаём муниципий, но без муниципальных прав);

2) Вводим на территории провинции римскую правовую систему, в рамках которой у провинциалов прав нет, местную правовую систему оставляем, но если её нормы противоречат римским – игнорируем;

3) Объявляем всю землю провинции частью территории Рима (это важно!), включаем в Ager publicus (общинная земля), но запрещаем селиться на ней римлянам. Так как на римской ager publicus теперь живут какие-то левые люди, объявляем, что они теперь должны платить поземельный налог за occupatio римской земли (profit, profit, profit. );

4) Ставим в провинции гарнизоны, назначаем военным командующим одного из бывших магистратов, который имеет широкие полномочия в военной сфере (вплоть до объявления чрезвычайных налогов для военных нужд), судебной, но практически не имеет никаких административных функций – иначе слишком много власти в руках одного человека сосредоточилось бы;

5) Так как нам надо не дать сосредоточиться в руках наместника контролю над финансовыми потоками, а также чтобы не создавать на местах постоянную налоговую администрацию (а местным мы априори вопрос сбора налогов не доверяем) вводим систему откупа: Сенат за сумму, необходимую от провинции, продаёт право сбора налогов на территории любой коллегии римских граждан. Сенат таким образом получает стабильные платежи в бюджет, предприимчивые римляне – возможность обогатиться (подробнее вот здесь).

Всё, мы прекрасны и решили все наши проблемы. В общем система со всех сторон отличная для всех… римлян. Провинциальная система оказывалась выгодной Риму именно с точки зрения выкачивания ресурсов территории и как можно меньшего пересечения жителей провинции и римлян. А вот для провинциалов даже в теории такая система значила потерю значительной части свобод без приобретения чего-либо взамен. Но ни для кого не станет откровением, что в реальности всё было ещё хуже и тем не менее система оказалась устойчива. Почему? Об этом я уже писал здесь.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Ужасное великолепие римских провинций

Автор: Владимир Герасименко.

Римская провинция времён Республики штука классная. Если описать её одной фразой, то это будет «узаконенное систематическое ограбление«. Да, именно так. Идея продлить навечно оккупационный режим на завоёванных территориях была на самом деле гениальной. Все эти игры в политику, взаимные уступки и обещания, которые приходилось делать в Италии, теперь можно было забыть, как страшный сон. Тем не менее, внутреннее устройство провинции было куда сложнее и многограннее, чем может показаться на первый взгляд.

Римские провинции к концу Республики

Первое, что, конечно же, стоит уяснить, – это положение провинции в составе Римской Республики. В отличии от муниципий и прочих союзных общин, провинция являлась частью Рима, вся её территория считалась римской, на её территории действовали римские законы и обычаи. НО. Всё неримское население для римских властей имело статус перегринов (чужаков), что делало их практически бесправными по этому самому римскому праву. Римляне не отменяли существующих местных законов, но они регулировали только взаимоотношения общины и её гражданина, причём только в той части, которая не противоречила римским законам. Ни один документ никак не регламентировал права провинциала в правовом поле Римской республики, а значит для неё он был никем.

Единственным субъектом права, отношения с которым в рамках провинциального устройства были регламентированы, была община. Закон lex provinciae, принимаемый Сенатом, устанавливал структуру провинции: её границы, налоговый и таможенный режим, деление на судебные округа и прочие административные вопросы. В нём не было ни слова о каких-либо правах общин, только об обязанностях. То же самое наблюдалось и в отдельных договорах Рима с общинами – они устанавливали конкретный перечень обязанностей общин перед Римом, налоговые льготы, степень внутренней автономии и прочие вопросы функционирования общины. Некоторые общины по таким договорам могли получить избавление практически от всех податей и полную внутреннюю автономию, в то время как другие ставились под внешнее управление Рима и присылаемых им преторов. Наконец, последним законодательным актом, регулирующим жизнь провинции, был edicta provincialia, издаваемый наместником. Он представлял из себя набор принципов, которыми будет руководствоваться наместник провинции в своём правлении. И, опять же, там не было ни слова о правах провинциалов. Единственным правом, которое было у жителей провинции, было обращение в Сенат, но сделать это можно было только по очень серьёзным причинам. И угадайте с трёх раз, какая причина была самой популярной?

Ага, коррупция. Появилась она неспроста. Провинции были сильно удалёнными от Рима территориями, ручное директивное управление при тогдашних средствах доставки информации было нереально, а потому наместник провинции должен был иметь широкую автономию. Сенат, в мудрости своей, понимал, что нельзя давать наместнику всю полноту власти в провинции, так как это будет слишком похоже на власть царскую. Поэтому наместник получал для управления провинцией «урезанный» империй – военные и судебные полномочия гражданского империя. Формально в вопросы административного управления провинцией он не должен был лезть, так как они уже регулировались сенатскими постановлениями. Но в реальности, из-за отсутствия какой-либо системы контроля за наместниками и удалённости от Рима, они имели почти полное всевластие в вверенных им провинциях, ограниченное лишь личными качествами наместника. Ну, и сроком исполнения обязанностей в 1 год, который в реальности часто и вовсе был 8-10 месяцев, так как на путь из Рима до провинции тоже нужно время.

Тем не менее, не стоит считать, что наместники были абсолютно всесильными. Да, в руках у них был гарнизон солдат, но в случае массового восстания войска из Рима могут идти долго, а жить и добра наживать всем хочется. Поэтому наместникам приходилось всегда опираться на местные элиты – хорошие отношения с ними были залогом спокойного наместничества. Тем более, что наместничество, как и прочие магистратуры в Риме, были почётным правом, а потому из казны не оплачивались. А ведь наместнику в управлении провинции нужен был собственный штат – никакого постоянного чиновничьего аппарата в провинции не было, чтобы он не мог срастись с местными. Обычно штат наместника состоял из квестора (бухгалтера), нескольких писцов и советников из семьи и клиентеллы. И всех их требовалось содержать за свой счёт, а ещё снимать жильё (Республика не заботилась о том, чтобы была постоянная резиденция наместника), осуществлять разъезды по провинции, принимать делегации… И всё это требовало денег и немало.

И вот тут на помощь римлянам приходил античный институт гостеприимства. Местные провинциальные элиты, стремясь заручиться благосклонностью нового наместника, обычно предоставляли тому за счёт общины жильё. Также, по правилам гостеприимства, они устраивали званные обеды, дарили «небольшие» подарки и оказывали услуги, естественно, на совершенно безвозмездной основе. Коррупция? Возможно. Но для античного общества это было нормой – местные показывали благожелательность наместнику, в обмен ожидая подобной благожелательности от него, причём если повезёт, то даже и после его возвращения в Рим. По обычаям, нарушение правил гостеприимства, даже в отношении чужаков, могло оставить значительное пятно на репутации, так как такие обычаи были выше происхождения, и принимая их, обе стороны накладывали на себя ряд обязательств. Поэтому умный наместник не отказывался от помощи местных, а некоторые из них, находящиеся в особо щекотливом положении близящегося банкротства, могли и начать заискивать перед провинциалами, вместо того, чтобы пойти по более простому пути грабежа.

А ведь грабить провинцию было легко и приятно. Одной из главных целей финта с узакониванием римской оккупации на территории провинции было обеспечение законных оснований для выкачивания денег (муниципии, в отличие от провинций, в большинстве своём никаких прямых налогов не платили). Так население провинций облагалось двумя основными налогами:

стипендиум – особый подушевой налог, который взымался по праву оккупации провинции. По сути, провинциалы платили налог на то, что римляне их завоевали;

десятина — налог за possesio (владение) землёй. Так как вся земля провинции теперь принадлежит Риму, местные жители, живущие на этой земле, должны были платить аренду, исчислявшуюся в десятую часть с урожая или иных доходов с земли;

пошлины для ввозимых товаров в размере до 20%.

Кроме этого, для каждой общины могли устанавливаться дополнительные налоги и пошлины. В общем, фискальные сборы с одной лишь Сицилии достигали миллионов сестерциев (1 сестерций = примерно 1 грамму серебра) и даже если часть из этих денег прилипнет к рукам, то можно было очень неплохо поднять своё состояние. Проблема заключалась в том, что налогообложение провинции было очень и очень запутанной вещью.

Начать стоит с уже упоминавшегося ранее факта, что каждая община имела свои ставки налогов, зафиксированные в отдельных договорах. Проблемой была и оценка десятины в случае неземледельческих хозяйств. Кроме того, налог мог взыматься как в денежной, так и в натуральной форме (например, провинции Африка и Египет должны были 25% своего урожая отправлять в Рим в качестве налога). Причём в рамках одной провинции налоги могли существовать в десятках разных сочетаний. Сенат понимал, что для администрирования настолько сложной системы нужен немалый административный аппарат, а причёсывать всех под одну гребёнку было категорически нельзя – разные ставки налогов для соседних общин были частью тактики разделяй и властвуй, когда римляне искусственно создавали конфликты, в которых могли выступать медиатором. Поэтому, чтобы не парить себе мозг администрированием всей этой невообразимо сложной системы, большая часть из налогов были отданы на откуп частным подрядчикам. Кто сказал анкапистан?!

Сенат выставлял на открытых торгах право сбора налога – иногда одного конкретного вида, а иногда всех налогов конкретной общины – за оценочную сумму его величины в этом году (оценка могла быть основана как на величине собранного в прошлом году, так и на банальном – нам нужно Х денег и неважно как). Тот, кто готов был предложить наибольшую сумму за право сбора налогов и выигрывал подряд. Сенат получал здесь и сейчас деньги, а откупщики-публиканы получали дыру в бюджете, которую следовало срочно залатать. В основном в публиканы шли представители сословия всадников, занятые в коммерции, так как у них, в отличие от земельной аристократии Рима, всегда были живые деньги. Они объединялись в фирмы (коллекторские агентства), которые сочетали в себе как функции коллекторов, так и ростовщиков: нет денег выплатить налог? – вот тебе кредит под залог твоего имущества. Формально, публиканы должны были следовать законам при сборе «задолженности», но по факту они стремились выбить как можно больше, чтобы получить прибыль. Естественно, это было незаконно, и естественно, Сенат закрывал на это глаза, так как главное было получить деньги, а что там будет с инородцами уже и не важно. Если народ начнёт бузить, то Сенат всегда мог свалить всю вину на зарвавшихся публиканов и устроить им показательную порку в суде. Вот только суд по таким делам вёлся всадниками, многие из которых сами были публиканами. Итог таких судов, я думаю, очевиден.

Естественно, что для сбора причитающегося публиканам, нужно было заручиться поддержкой наместников, и вот тут уже начиналась настоящая коррупция. Если у наместника были хорошие отношения с жителями провинции или он был просто честный малый, то деятельность публиканов могла ограничиваться. Но часто случались диаметрально противоположные ситуации, когда публиканы, пользуясь поддержкой наместника вплоть до использования легионеров для изъятия долгов силой, могли собрать налоги сразу за несколько лет вперёд, и так каждый год – ведь каждому новому наместнику тоже нужны деньги. Не раз и не два в истории Республики провинциалы обращались в Сенат из-за откровенного грабежа провинций публиканами, но редко когда дела заканчивались положительным для них исходом. Провинции были просто опутаны сетями римских публиканов и ростовщиков, и нередко случалось, что общий долг провинции превышал её доходы за несколько лет!

На таком разграблении провинций наживались все участники. И хотя обычно во всех бедах винят наместников, но настоящими бенефициарами провинциальной системы были, конечно же, всадники: именно через них шли основные финансовые потоки из провинций, они вгоняли эти самые провинции в долги, а потом выбивали их всеми возможностями. Наместники были всего лишь их помощниками, которым причитался процент, достаточный, чтобы все остались довольны. Сенат, осознававший опасность роста благосостояния всадничества, а к I веку до н.э. всадники могли уже посоперничать по богатству и влиянию с древними сенаторскими родами, пытался периодически изменить ситуацию, но страх, что создание провинциальных администраций размоет власть Сената, торпедировал все усилия.

Ладно, наместники, публиканы, сенаторы, все получали своё, но как же местные, почему они не восставали то против такого неприкрытого грабежа и закабаления? Простой ответ – из-за римских легионов, готовых утопить в крови восставших. Но реальность была, конечно же, сложнее. Влияла и римская политика «разделяй и властвуй», когда создавались искусственные конфликты между общинами, а Рим, как заботливый родитель, выступал в них посредником. Влияло и то, что местные элиты стремились инкорпорироваться в состав элит римских, кто через становление клиентом благородного римского рода, кто через верную службу с получением римского или италийского гражданства. Рим, несмотря на полное бесправие провинциалов, всё же оставлял тем призрачный шанс на повышение статуса, естественно, тем больший, чем выше твоё положение в обществе. Влияло и то, что провинции имели крепкие торговые связи с Римом, и то, что Рим действительно защищал их в военном плане и устанавливал там вечный мир, и то, что подспудно шла романизация завоёванных. И этого всего, как ни странно, хватало – нам известно предельно мало сепаратистских восстаний в провинциях, даже в тяжелейшие годы гражданской войны империя не развалилась, а провинции послушно выставляли контингенты сражающимся претендентам за власть над Римом.

Тем не менее, республиканская провинциальная система была ужасной. Запутанная, сложная, дико коррупционная. Будучи компромиссом между желаниями, возможностями и страхами, эта система была жизнеспособна из-за уникального стечения обстоятельств. Да, эта система была явным шагом назад, по сравнению с муниципиями, но шагом вынужденным. Именно провинциальная система позволила Риму стать гегемоном всего Средиземноморья, обеспечила его финансами, необходимыми для перманентной войны. Некрасиво, неэффективно, но работает. А большего и не требовалось.

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Эдикт Каракаллы: хотели как лучше, получилось как хотели

Автор: Владимир Герасименко.

В 212 году н.э. император Каракалла принял, наверное, один из самых мифологизированных законов древнего мира. Этот закон нередко обвиняют в том, что из-за него Римская Империя всего 300 лет спустя и рухнет. Что же такого ужасного там было?

А ничего. Эдикт 212 года о даровании римского гражданства всем провинциалам, кроме дедитициев (кто это такие — ниже) был своевременным и прогрессивным шагом, который укрепил государство и открыл путь к дальнейшей централизации Империи. Довольно смешно, конечно, говорить такое про период незадолго до кризиса 3 века, но это так.

Вопрос уравнивания провинциалов в правах с римскими гражданами к началу 3 века уже давно перезрел. К этому моменту римская демография уже была совершенно не похожа на таковую во времена Августа, когда в Италии проживало 90% всех полноправных граждан империи. К 212 году население Италии уже не могло дать и половины всех полноправных граждан, провинциалы были уже давно на всех уровнях имперской бюрократии, и не замечать этого факта было невозможно. Римские граждане, отправившиеся в путь по Империи, могли пропутешествовать из конца в конец и везде чувствовать себя как в Италии, так как что латынь, что римские обычаи уже плотно вошли в обиход подчинённых народов. Разве что в каком медвежьем углу в пограничье пришлось бы искать гражданских, понимающих латынь (хе-хе, зачем гражданский, если в таких местах гарантированно найдёшь легионеров?), но и то, таких мест с каждым десятилетием было всё меньше. Культурно население провинций уже во многом мало отличалось от римлян, а значит и главная преграда, что «мы — не они», мешавшая принятию всех этих людей в римскую общность, исчезла. Во времена Антонинов, и тем более — Северов, нужно было быть совсем альтернативно одарённым, чтобы выступать против провинциалов, так как они тебя окружали даже в святая святых римскости — Сенате. Выдача массово римских прав уже не могла вызвать бугурта у элит, так как все провинциальные элиты его уже давно получили, с чего бы им выступать против.

Гессенский папирус, содержащий Эдикт Каракаллы

Но с другой стороны, если все, кто хотел, уже получили гражданство, то зачем его раздавать дальше? И тут причин сразу несколько.

Первая, упоминаемая во всех источниках, в особенности римских, — это деньги. Империя, начиная с императора Коммода, начала испытывать сложности с наполнением казны. С одной стороны, были постоянные тяжёлые войны, то с германцами на западе, то с парфянами на востоке. Войны эти требовали значительных финансовых затрат, но, имея оборонительный характер, дохода принести не могли. А ведь армия еще и требовала денег просто на своё содержание. Легионам нужно кушать, покупать амуницию, платить за верность… Да, императорам, особенно династии Северов, чья власть в значительной мере держалась именно на лояльности легионов, приходилось платить офицерам и солдатам значительные донативы, поддерживающие лояльность. Вкупе с увеличением численности армии с 150-200 до 250-300 тысяч солдат в легионах и ауксилиях, плата которым тоже выросла, суммы выходили гигантские. Но, в то же время, податная база империи чувствовала себя не то чтобы хорошо. Приток налогов падал и из-за падения урожаев и нестабильности на границе. Где взять денег? Логично, что увеличить налоги. Тут-то в голову Каракаллы и его советников и приходит шальная мысль, что провинциалы-то освобождены от многих видов налогов (не удивляемся, налоговая система провинций и Италии были различными и провинциалы реально не уплачивали многие свойственные для италиков налоги). Эдикт о гражданстве эту проблему решал — он расширил права провинциалов, но наложил на них новые виды податей, не отменяя старых. Ловко вышло.

Термы Каракаллы — в том числе и на их строительство изыскивал деньги император.

С армией была связана и вторая причина ввода эдикта. В конце 2-го века н.э. римские легионы стали испытывать сложности с вербовкой людей. Служба в армии больше не привлекала граждан, так как за риск жизнью платили не то чтобы хорошо, а землю по итогу службы давали обычно там где служил, т.е. на границе. Легионы, формировавшиеся до этого только из италиков, стали испытывать сложности с вербовкой, и это при том, что численность легионов неуклонно росла. Септимий Север в ходе реформы значительно повысил престиж службы увеличением финансирования армии и введением привилегий. Тем не менее, даже эти меры не привлекали италийцев к службе, при том, что значительная часть провинциалов были готовы служить, но могли записываться лишь в вспомогательные войска — ауксилии. Эдикт обеспечил значительное расширение базы для найма солдат в легионы. Тем не менее, часто это решение приводят как причину начала варваризации армии, что, мол, понараздавали варварам гражданства, и они скатили потом империю в ничто.

Но, во-первых, никакой варваризации армии после этого решения не произошло. Доля варваров (не романизированных кельтов или германцев, живших в пределах империи несколько поколений, а именно варваров) практически не менялась начиная с 1 века н.э. Варварские контингенты могли наниматься на отдельные кампании, варваров также могли брать в ауксилии, где в преимущественно латинизированных коллективах они быстро индоктринировались, но легионы были для них закрыты. Более того, эдикт Каракаллы не наделял гражданским правами дедитициев — восставшие (евреи) или недавно присоединенные народы (всякая шелупонь из-за лимеса), недостаточно лояльные и романизированные. Т.е. ситуация до и после эдикта была с точки зрения допуска варваров в армию неизменной. Да и та самая варваризация начнётся активно только после Диоклетиана, а в широких масштабах и вовсе ближе ко временам Феодосия (конец 4 века).

. но, конечно, большая часть средств шла на них

Наконец, была и еще одна, не столь очевидная, но в перспективе гораздо более важная причина принятия эдикта: упразднение 100500 различных правовых систем, существовавших в империи. До этого, несмотря на то, что каждая община обязывалась в отношении римских граждан следовать нормам римского права, внутри они имели свои системы законов, со своими тараканами. Разбирательство двух жителей разных общин в суде превращалось в цирк с конями, так как судьям приходилось разрешать противоречия, действуя в рамках трёх разных систем права — законов общин и законов Рима. Теперь же по всей империи для всех граждан действовали одни законы, у всех был один набор прав и обязанностей. Если до эдикта Каракаллы империя все еще была, скорее, римской квазифедерацией, то после — уже настоящей империей. Да, на выравнивание оставшихся перекосов в правовом положении потребуется время, но эпоха «разделяй и властвуй» в отношении собственного населения подошла к концу — провинции уже давно доказали свою лояльность.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

План императорского столичного города Санкт-Петербурга

План императорского столичного города Санкт Петербурга на русском и немецком языках, сочиненный в 1737 году.

В верхнем левом углу гербы России и города. Компасные направления: ориентация по сев.—сев.–зап.

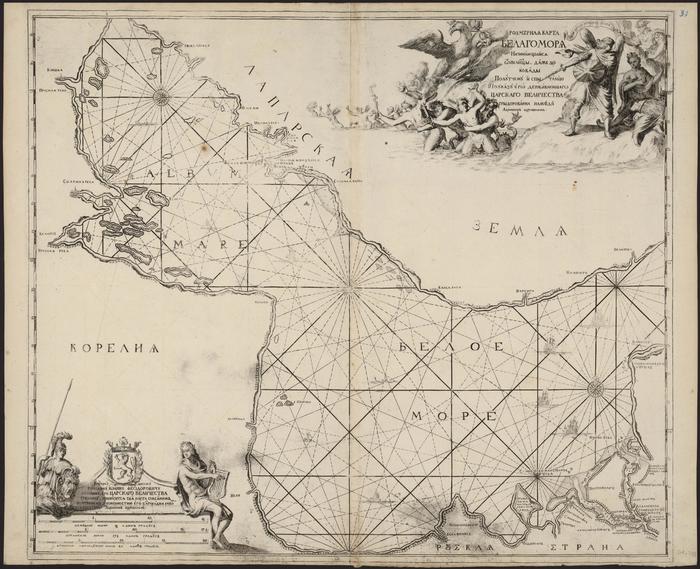

Взятие Нотебурга. Победа над шведами на Амовже. Карта Белого моря

1. Горящая крепость Нотебург (Шлиссельбург), обстреливаемая русскими батареями.

Год создания — 1703.

Слева от крепости река Нева, справа Ладожское озеро. В левом верхнем углу картуш с двуглавым орлом и группой аллегорических фигур: победители во главе с римским полководцем, протягивающим оливковую ветвь побежденным. Среди побежденных — женщина, подносящая крепость и ключ. В правом нижнем углу картуш с двумя женскими фигурами и гербом: на щите коронованный двуглавый орел с Андреевским крестом на ленте, скипетром и державой, по сторонам от щита две скрещенные пальмовые ветви.

2. Изображение победы над флотом Шведским на реке Амовже.

Год создания — 1704.

Изображены шведские суда, плывущие по реке Амовже из Чудского озера. На берегу русские войска обстреливают флотилию. На правом берегу реки крепость Кастерск. В левом верхнем углу картуш с тремя борющимися аллегорическими фигурами, орлом Юпитера и старцем (олицетворение Чудского озера). В левом нижнем углу незаконченный герб Б.П. Шереметева, окруженный аллегорическими фигурами.

Текст гравюры составлен Петром I. Рисунок был сделан на месте военного действия и прислан в Оружейную палату вместе с письмом бывшего в походе Ф.А. Головина. В нем он приказал отдать рисунок для гравирования А. Шхонебеку.

3. Размерная карта Белого моря от Петлицы до Ковады.

Год создания — 1702-1703.

Посвящается.: «Благородному господину Иоанну Феодоровичу Головину, его царского величества стольнику, приносится сия карта со всяким почтением и покорностию его благородия рабом Адрианом Шхонбеком».

В верхнем правом углу картуш с фигурами Меркурия, держащего ленту с девизом на ленте «Compescunt ignibus ignes» («Огни укрощают огнями»), сидящей Цереры с рогом изобилия, Архангела Михаила с мечом и щитом, напротив — бегущие тритоны под двуглавым орлом. В нижнем левом углу картуш с гербом Головина и фигурами Аполлона и Афины по сторонам.

Все гравюры выполнены голландо-российским гравёром Адрианом Шхонебеком.

Иван Васильевич Стрига, князь Оболенский

Князь Иван Васильевич, герой России XV столетия, прославил оружие двух Государей — Василия Темного и Иоанна III-го.

Содействовал низложению Шемяки (1446). Предводительствовал Московскими полками и союзными Татарами в битве под Галичем, когда похититель Престола обращен был в бегство (1450). Поразил единомышленников его (1452). Усмирил, вместе со славным Федором Басенком, Новгородцев. Занял Русу. Одушевил к храброй обороне 200 ратников при появлении пятитысячного неприятельского войска; искусной и меткой стрельбой по лошадям смял ряды их, принудил обратить тыл (1456).

В 1460 году князь Оболенский определен Наместником во Псков. Этим ознаменована верная служба его Великому князю Василию Васильевичу. Еще до кончины сего государя, он был отозван к Высочайшему двору: Псковитяне просили Иоанна III определить Оболенского к ним Наместником вторично. Но Иоанн ответил, что он нужен ему самому для ратного дела.

Оболенский выгнал Казанских разбойников из Костромской области (1468). Участвовал в опустошительном походе Москвитян против Новгородцев (1471); в походе против Хана Большой Орды Ахмата, вступившего в Россию (1472); в совершенном покорении Новгорода (1477): перейдя с вверенной ему дружиной озеро Ильмень по льду, занял в одну ночь все окрестности Новгородские.