- Обзоры внешней торговли

- Понятие внешней торговли и её влияние на развитие экономики государства

- Внешняя торговля: понятие

- Внешняя торговля страны

- Регулирование внешней торговли

- Внешняя торговля товарами

- Развитие внешней торговли

- Внешняя экономическая торговля

- Меры внешней торговли

- Политика внешней торговли

- Методы внешней торговли

- Мировая внешняя торговля

- Структура внешней торговли

- Условия внешней торговли

- Протекционизм во внешней торговле

- Нетарифное регулирование внешней торговли

- Международная внешняя торговля

- Экономика внешней торговли

- Формы внешней торговли

- Значение внешней торговли

- Ограничение внешней торговли

- Внешняя торговля услугами

Обзоры внешней торговли

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Российской Федерации в части внешнеэкономической сферы, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических рисков

По итогам января-декабря 2019 года внешнеторговый оборот [1] составил 666,6 млрд долл. США, снизившись на 3,0% к январю-декабрю 2018 года. Экспорт товаров уменьшился на 6,0% до 422,8 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,2% до 243,8 млрд долл. США.

В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (41,7% российской торговли или 277,8 млрд долл. США в январе-декабре 2019 года). Товарооборот с ЕС снизился на 5,6%, в том числе импорт – на 0,8%, экспорт – на 7,8%.

Второй группой по объему внешнеторгового оборота в январе-декабре 2019 год являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,8% российской внешней торговли или 212,2 млрд долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 0,5%, в том числе экспорт на 4,3%, импорт увеличился на 4,1%.

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-декабре 2019 года

(январь-декабрь 2018 года)

(по данным таможенной статистики, %)

Товарооборот со странами СНГ снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл. США. Со странами ЕАЭС товарооборот увеличился на 1,1% до 57,3 млрд долл. США.

Сальдо внешней торговли России со всеми странами снизилось на 15,2% до 179,0 млрд долл. США.

Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту)[2] в январе-декабре 2019 год снизился до 26,9% по сравнению с 30,7% в январе-декабре 2018 года.

По итогам января-декабря 2019 года положительное сальдо наблюдалось в торговле России с большинством важнейших групп стран. На уровне отдельных государств значительное отрицательное сальдо у России было в торговле с Вьетнамом (‑2,6 млрд долл. США) – за счет сильного сокращения российских поставок наземного транспорта (-93%), злаковых культур (-77%), оружия и боеприпасов (-100%). Также значительное отрицательное сальдо наблюдалось в торговле с Францией (-2,2 млрд долл. США), Ирландией (‑1,2 млрд долл. США), Таиландом (‑1,1 млрд долл. США).

Экспорт товаров по итогам января-декабря 2019 года составил 422,8 млрд долл. США и снизился на 6,0% по сравнению с январем-декабрем 2018 года в результате уменьшения объемов поставок энергетических товаров (за счет снижения экспортных цен), пшеницы, стальных полуфабрикатов и алмазов.

Сырьевой экспортв январе-декабре 2019 год снизился к январю-декабрю 2018 год на 7,1% до 198,5 млрд долл. США, что обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта сырой нефти и природного газа в результате снижения контрактных цен (в натуральном выражении произошло увеличение поставок).

Несырьевой экспорт в январе-декабре 2019 год составил 224,3 млрд долл. США, снизившись на 4,9% по сравнению с январем-декабрем 2018 года. Снижение обусловлено, в первую очередь, уменьшением стоимостных объемов поставок нефтепродуктов.

Несырьевой неэнергетический экспортв январе-декабре 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года снизился на 0,5% до 149,4 млрд долл. США. Наибольшее снижение было зафиксировано в отношении стальных полуфабрикатов, судов и лодок и злаковых культур (в первую очередь пшеницы), наибольший рост – в отношении необработанного и полуобработанного золота и платины и оружия и боеприпасов.

На уровне важнейших групп стран по итогам января-декабря 2019 года российский экспорт характеризовался отрицательной динамикой. Экспорт в страны Европейского союза снизился на 7,8% до 189,2 млрд долл. США. Наиболее значительный спад наблюдался при поставках в Германию (на 17,9%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 20,2%) и меди (на 28,9%), Бельгию (на 26,5%) – за счет сокращения топливно-энергетических товаров (на 31,7%) и драгоценных металлов (на 26,7%), Польшу (на 25,0%) – нефтепродуктов (на 27,8%) и черных металлов (на 18,9%).

Экспорт в страны АТЭС уменьшился в январе-декабре 2019 года по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 4,3% до 111,2 млрд долл. США, в том числе во Вьетнам (на 53,8%) – в результате снижения экспорта наземного транспорта и злаковых культур, в Тайвань (на 28,3%) – в результате снижения экспорта нефтепродуктов (на 39,6%) и черных металлов (на 10,5%). Вместе с тем выросли поставки в Новую Зеландию (+583,2%) – в результате увеличения экспорта нефтепродуктов (на 886,9%).

Снижение российского экспорта в страны СНГ по итогам января-декабря 2019 года составило -2,8% (до 53,4 млрд долл. США), в том числе на Украину (на 30,5%) – за счет сокращения поставок нефтепродуктов (на 58,8%) и удобрений (на 41,4%). Вместе с тем значительно увеличились поставки в Туркменистан (на 88,1%) – за счет увеличения поставок изделий из черных металлов (на 1265,0%), наземного транспорта (на 3409,7%) и летательных аппаратов (на 4945,2%).

В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливно-энергетические товары, их доля в январе-декабре 2019 год снизилась по сравнению с январем-декабре 2018 года на 1,7 процентных пункта до 62,1%. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился на 8,5% до 262,5 млрд долл. США. Экспорт сжиженного природного газа увеличился на 49,8% до 7,9 млрд долл. США. Экспорт сырой нефти снизился на 6,0% до 121,4 млрд долл. США, нефтепродуктов – на 14,5% до 66,9 млрд долл. США, природного газа в газообразном состоянии – на 15,3% до 41,6 млрд долл. США.

Основу российского экспорта, помимо топливно-энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, машины и оборудование, на долю этих трех групп в январе-декабре 2019 года суммарно приходилось 77,5% стоимостного объема российского экспорта.

Стоимостной объем российского импорта по итогам января-декабря 2019 года продемонстрировал слабо положительную динамику и составил 243,8 млрд долл. США, что на 2,2% выше, чем в январе-декабре 2018 года. Увеличение обусловлено ростом импорта лекарственных средств и вакцин.

По итогам января-декабря 2019 год по сравнению с январем-декабрем 2018 года импорт России из стран ЕС снизился на 0,8%. Импорт России из стран АТЭС увеличился на 4,1%, из стран СНГ – на 1,9%.

Главной статьей российского импорта остаются машины, оборудование и транспортные средства, закупки которых по итогам января-декабря 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года снизились на 0,2% до 112,5 млрд долл. США, удельный вес данной товарной группы в структуре отечественного импорта составил 46,2%. В том числе импорт летательных аппаратов прочих (вертолетов и самолётов) снизился на 15,6%, промышленного и лабораторного оборудования – на 17,0%, телефонных аппаратов – на 4,8%. Вместе с тем значительный рост демонстрировал импорт арматуры для трубопроводов и котлов – на 14,2%, центрифуг и сушилок – на 11,1%, кранов – на 50,2%.

Основу российского импорта кроме машин, оборудования и транспортных средств составляют продукция химической промышленности и каучук, продовольственные товары и с/х сырье, доля этих трех товарных групп в январе-декабре 2019 года в структуре российских закупок составила 78,0%.

В стоимостном выражении импорт продовольственных товаров в январе-декабре 2019 год величился на 0,4% г/г, химической продукции – увеличился на 9,6% г/г. Наиболее значительно увеличился (в стоимостном выражении) импорт лекарственных средств (29,7%), сывороток и вакцин (55,1%). Наибольший спад наблюдался в закупках соевых бобов (-20,2%), яблок и груш (-19,3%), свежего мяса КРС (-35,1) и альдегидных смол (-18,5%).

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. По итогам января-декабря 2019 года их доля в товарообороте составила 87,9%, в экспорте – 87,4%, в импорте – 88,9%.

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-декабре 2019 год составил 586,2 млрд долл. США и относительно января-декабря 2018 года снизился на 3,4%. Экспорт уменьшился на 6,4% до 369,4 млрд долл. США, импорт увеличился – на 2,3% до 216,8 млрд долл. США.

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимают Германия, Нидерланды и Италия, на долю которых приходится 45,8% внешнеторгового оборота с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, США, Республика Корея и Япония, на долю которых по итогам января-декабря 2019 года пришлось 85,7% внешнеторгового оборота с данной группой стран.

По итогам января-декабря 2019 года Китай – крупнейший внешнеторговый партнер России (16,6% торгового оборота России или 110,9 млрд долл. США).

Доля других крупнейших партнеров России в январе-декабре 2019 года составила 8,0% для Германии, 7,3% для Нидерландов, 5,0% для Республики Беларусь, 3,9% для США, 3,9% для Турции, 3,8% для Италии.

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ по итогам января-декабря 2019 год снизился на 1,3% до 80,4 млрд долл. США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 2,8% до 53,4 млрд долл. США, а импорт России из стран СНГ увеличился на 1,9% до 27,0 млрд долл. США. Со всеми странами СНГ в январе-декабре 2019 году сложился профицит торгового баланса.

[1] Здесь и далее — по данным таможенной статистики, с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и с Республикой Казахстан.

[2] Показывает степень сбалансированности экспортных и импортных операций. Коэффициент варьируется от -100% до +100%, при этом сбалансированной ситуацией называется равенство коэффициента нулю (выручка от экспортных операций полностью покрывает затраты на импортные), а несбалансированной -100% или +100% (полная односторонность торговых отношений: при -100% полностью импортозависимая экономика, при +100% полностью экспортоориентированная экономика)

Источник

Понятие внешней торговли и её влияние на развитие экономики государства

Внешняя торговля: понятие

Внешняя торговля — торговые отношения страны с другими странами, включающие в себя импорт товаров, услуг, информации, интеллектуальной собственности (ввоз), и экспорт (вывоз).

Внешняя торговля страны

С глубокой древности страны специализируются на производстве тех видов продукции и развивают те сферы услуг, для которых они располагают всем необходимым: природными условиями и ресурсами, трудовыми навыками, историческими традициями и т. д. «Излишки» продукции поставляются на мировой рынок — так происходит обмен товарами и услугами.

Согласно теории сравнительных издержек, страна получит большую выгоду, если сосредоточится на тех производственных сферах, где она обладает относительным преимуществом. Это означает, что у любой страны найдется некий товар, который ей выгоднее продавать, чем использовать самостоятельно. Рассмотрим внешнюю торговлю на примере конкретной страны — России.

В дореволюционной России на экспорт шло в основном зерно. Значение хлебного экспорта было столь велико, что праправнук Петра Великого Павел I в 1801 году в результате дворянского заговора лишился трона и жизни — в том числе из-за того, что порвал отношения с Англией, вступившей в полосу промышленного взлета и охотно импортировавшей российское зерно.

Специфику страны в международном разделении труда определял экспорт пяти важнейших культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы. По их суммарному экспорту Россия занимала первое место в мире, причем экспорт возрос с 5,8 млн тонн в 1888 году до 10,4 млн тонн в 1912 году. Будучи «житницей» планеты, царская Россия ввозила сырье — хлопок, шерсть, кожу, цветные металлы; 33% импорта составляли готовые изделия.

Стремительная индустриализация страны в 1930-х годах изменила структуру внешней торговли. Уже в 1938 году на долю промышленных товаров приходилось 64% экспорта. Хотя внешнеторговый оборот СССР постоянно возрастал, доля страны в мировой торговле в конце 1980-х годов была лишь 4 %, т. е. практически не возросла по сравнению с царской Россией. Однако сильно изменился состав ввозимых и вывозимых товаров.

СССР, перед распадом в 1991 году, являлся по существу топливно-сырьевой кладовой мира: доля советского экспорта топлива, электроэнергии, руд и металлов составляла почти 60 %. Вывоз нефти стал высокодоходной статьей после мирового энергетического кризиса 1973 года, вызванного ценовым скачком по картельной воле Организации стран — экспортеров нефти, сокращенно называемой ОПЕК.

Это событие стало источником валюты для Советского Союза, закупавшего на деньги, вырученные на продаже нефти, импортное оборудование и продовольствие, и не уступавшего США в гонке вооружений.

Советский Союз был также крупнейшим оружейным цехом планеты. В 1989 году СССР экспортировал оружия на сумму 21,8 млpд долларов, а США — на 11,9 млрд. Такую продукцию советской военной промышленности, как автомат Калашникова, системы залпового огня «Град» и «Смерч», закупали во всем мире.

Регулирование внешней торговли

Самый распространенный способ регулировать внешнюю торговлю — таможенные пошлины. Это налоги, которыми облагаются ввозимые и вывозимые товары.

Внешняя торговля товарами

В России экспорт и импорт товаров в несколько раз превышает экспорт и импорт услуг. Согласно российскому законодательству, товар — это любое движимое имущество, включая все виды энергии, а также недвижимое имущество, являющееся предметом торговли, например, корабли, воздушные суда, космические объекты и т. п.

Развитие внешней торговли

Факторы, влиявшие на развитие внешней торговли в историческом процессе:

- физико-географическое положение страны и ее природные особенности;

- уровень жизни населения;

- уровень развития производства в стране;

- научно-технический прогресс;

- структура мирового хозяйства;

- развитие валютно-финансовой системы;

- политические процессы;

- миграционные процессы;

- возникновение и развитие международных организаций и объединений.

В современном мире развитие внешней торговли зависит в первую очередь от грамотной государственной политики и управленческих решений, принимаемых в сфере экономики. Чтобы эти решения были эффективными, необходимо опираться на аналитические исследования собственного рынка страны и международных торговых отношений.

Внешняя экономическая торговля

Внешнеэкономическая деятельность — совокупность международных хозяйственных, торговых, политических отношений, которые включают в себя не только обмен товарами и услугами, но и совместную экономическую деятельность.

Основные формы внешнеэкономических связей:

- торговля;

- оказание услуг;

- совместное предпринимательство;

- сотрудничество и содействие в экономических сферах.

Меры внешней торговли

Внешнеторговый оборот — это экономический показатель, дающий понятие об объеме внешней торговли страны за определенный период, сумма экспорта и импорта. Оборот страны рассчитывают в стоимостных единицах, поскольку в него входят разные товары.

Импорт и экспорт конкретных товаров можно считать в тоннах, штуках, литрах, галлонах, метрах и т. д., но для приведения их к общему виду придуманы стоимостные единицы.

Баланс внешней торговли измеряется в валютных единицах и называется сальдо. Это соотношение экспорта и импорта. Если товаров в денежном эквиваленте было отправлено из страны больше, чем закуплено, ее торговый баланс считается положительным. Если наоборот — отрицательным.

Политика внешней торговли

Методы, цели, средства и стратегия внешнеторговой политики в целом тесно связаны со внешней политикой государства и его общеэкономическими приоритетами и целями. Большинство стран защищают свои национальные интересы, принимая для этого специальные законы, сочетая политику протекционизма с принципами свободной торговли и поддерживая отечественный бизнес в сфере импорта.

Методы внешней торговли

Методы торговли делятся на прямой, без посредников, и косвенный, с включением посредников в связь между контрагентами. Чаще всего прибегают к услугам посредников, так как это ускоряет внешнеторговые операции и позволяет увеличить обороты.

Контрагент — одна из сторон гражданско-правового договора, может быть как физическим лицом, так и юридическим.

Посредники делятся на следующие группы:

- простые посредники — только сводят продавцов и покупателей, сами не участвуют в сделках;

- поверенные — имеют право заключать сделки от имени доверителей;

- комиссионеры — работающие по договору комиссии;

- торговые агенты — лица и организации, содействующие заключению сделок на основании договора с продавцами и покупателями.

Мировая внешняя торговля

Мировая торговля развивается высокими темпами — за вторую половину ХХ века ее объем вырос примерно в двадцать раз и продолжает увеличиваться каждый год. На рост международной торговли влияют следующие факторы:

- научно-технический прогресс;

- деятельность транснациональных корпораций;

- интернационализация производства;

- развитие международного разделения труда.

Структура внешней торговли

В целом внешнеторговые сделки можно разделить на два направления — закупку и продажу. Товары, которыми страны торгуют друг с другом, для упрощения делят на следующие категории:

- сырьевые товары — промышленные и сельскохозяйственные;

- машины и оборудование — в готовом и разобранном виде, с гарантиями производителя и без;

- продукты питания;

- химические товары;

- товары легкой промышленности;

- продукция лесобумажной промышленности.

Условия внешней торговли

Условия внешней торговли — соотношение индексов цен экспорта и импорта конкретной страны, т. е. соотношение взаимного спроса и предложения на товары и услуги.

Существует формула, по которой можно вычислить индекс условий торговли:

Также можно вычислить доходные условия торговли.

Доходные условия внешней торговли — это способность страны импортировать товары, используя вырученные на экспорте деньги.

Индекс доходных условий вычисляется по формуле \( И_<ут>\;\times\;Q_<экс>.\)

\(Q_<экс>\) здесь — индекс количественного объема экспорта.

Протекционизм во внешней торговле

Протекционизм — государственная защита национальной промышленности от иностранной конкуренции путем введения таможенных пошлин, затрудняющих ввоз в страну заграничных товаров. Слово произошло от латинского protectio — «защита», «покровительство».

Фритредерство — политика Англии в XIX веке, предоставлявшая экономическую свободу и провозглашавшая невмешательство государства в торговлю. Слово произошло от английского словосочетания free trade, которое переводится как «свободная торговля, ремесло, отрасль промышленности».

Канцлер Германской империи Отто Бисмарк считал, что государство должно не только иметь мощную армию, но и активно вмешиваться в экономику, поддерживать свою промышленность казенными заказами и таможенным протекционизмом. С 1879 года Германская империя начала повышать таможенные тарифы. Постепенно вслед за ней к протекционизму повернули и другие европейские страны, за исключением Англии.

С 1878 года правительство Российской империи повернуло от навязанного Англией фритредерства к таможенному протекционизму, считаясь прежде всего с интересами ведущей отрасли промышленности — хлопчатобумажной. Как и на Западе, именно с нее начался российский промышленный переворот.

Министр путей сообщения С.Ю. Витте разработал целую систему: жесткий протекционизм должен был защитить российские промышленные товары от конкуренции иностранных.

Обратимость русского рубля в золото (результат проведенной им же денежной реформы 1895–1898 годов), и более высокая в отсталой России норма прибыли на вложения капиталов в промышленность (до 20–30% при обычной в Европе норме 4–5 %) должны были обеспечить приток зарубежных инвестиций.

Витте организовал выкуп из частных рук в казну старых железнодорожных магистралей и строительство новых, в том числе величайшей в мире Транссибирской. Таможенный тариф 1891 года стал запретительным: пошлины на импорт промышленных товаров были повышены настолько, что делали ввоз заведомо невыгодным.

Оборотной стороной промышленного протекционизма были переплаты массового потребителя. Это усугубляло протестные настроения русской разночинной интеллигенции, весьма восприимчивой к проникающим из Европы революционным и социалистическим идеям, и гораздо раньше, чем на Западе, растиражировавшей слово «капитализм», придав ему укоризненно-враждебный смысл.

Правительство США с самого возникновения государства держалось политики протекционизма. Американцы лишь в период Первой мировой войны снизили пошлины на ввозимые в страну товары, но сразу после ее окончания — опять повысили, а в 1930 году довели до максимума.

Великая депрессия вовлекла в новый виток протекционизма и западноевропейские страны. Однако с завершением Второй мировой войны, приняв на себя роль гегемона западного мира, США отказались от протекционизма и обязались способствовать развитию свободной международной торговли.

Через Генеральное соглашение по тарифам и торговле в 1947 году Соединенные Штаты установили систему многосторонних торговых договоров и снижения тарифов. Это стало стимулом для передовых стран ко взаимной торговле машинами, оборудованием и потребительскими товарами.

Если до 1940 года лишь 1/3 вывоза продукции обрабатывающей промышленности развитых стран направлялась в развитые же страны, то к 1970 году — уже 2/3. Если в 1925 году в индустриальных странах пошлины на ввоз готовых промышленных изделий в среднем составляли 18–20%, а в 1931–32–34 %, то к 1987 году они понизились до 7–8%.

Нетарифное регулирование внешней торговли

Еще в период позднего меркантилизма, т. е. в XVII веке и первой половине XVIII, экономисты поняли: чтобы приток денег в страну превышал их отток, должно существовать положительное сальдо торгового баланса, экспорт должен превышать импорт. Добиться этого можно, экспортируя не сырье, а готовую продукцию, развивая в стране промышленное производство и поддерживая отечественных торговцев-экспортеров.

Для того, чтобы отечественные товары были не слишком дороги и пользовались спросом на внешних рынках, государство ограничивало заработную плату наемных работников, заставляло бедняков работать по найму, следило за качеством экспортных товаров.

Европейские державы, захватывая колонии, ввозили дешевое сырье для своей промышленности и «колониальные» товары, например, пряности, сахар и шелк, для перепродажи. Вывозить при этом разрешалось только готовые изделия, за которые можно получить больше денег на внешнем рынке.

Так меркантилистская политика поддерживала развитие обрабатывающей промышленности, причем отечественным внешнеторговым компаниям предоставлялись особые привилегии.

Термин «нетарифные меры» появился в 1950-х годах, тогда же был разработан классификатор нетарифных мер регулирования международной торговли:

- санитарные меры, включая системы сертификаций;

- технические регламенты и стандарты, включая системы соответствия;

- предотгрузочная инспекция и таможенные формальности;

- запреты, квоты, лицензии и другие меры количественного контроля в отношении импорта и экспорта;

- контроль за ценами, включая поддержку внутреннего производства и цен;

- антидемпинговые меры;

- финансовые меры, включая ограничительные методы платежей;

- внутренние меры, влияющие на конкурентоспособность импортных товаров;

- инвестиционные меры, связанные с торговлей;

- ограничения и запреты послепродажного обслуживания импортных товаров;

- субсидии, воздействующие на торговлю, за исключением экспортных субсидий;

- торги в отношении правительственных закупок импортируемых товаров;

- ограничения торговли, связанные с правами на интеллектуальную собственность;

- ограничения торговли, связанные с определением страны происхождения товаров.

Первые попытки запретить все меры ограничения международной торговли, кроме таможенных налогов, пошлин и прочих сборов, осуществлялись еще Международной организацией по торговле и занятости в 1947 году.

Организация не была ратифицирована США, но было принято Генеральное соглашение по тарифам и торговле, в рамках которого активные участники международной торговли регулярно собирались и обсуждали различные договоренности, направленные против торговых ограничений.

Всемирная торговая организация, учрежденная в 1995 году для международного контроля за соблюдением экономических договоренностей мирового значения, старается регулировать нетарифные меры воздействия на торговлю, для чего разрабатывает и актуализирует соответствующие нормы и правила.

Международная внешняя торговля

Международная торговля является важным фактором экономического развития стран. С каждым годом их зависимость от международного товарообмена повышается. Тем не менее, примерно 60 % мирового ВВП приходится на услуги, практически не участвующие в международной торговле: образование, медицинское обслуживание и т. п.

Мировую торговлю регулируют общепризнанные правила и соглашения, за соблюдением которых следят различные международные организации. Наиболее значимыми среди них можно назвать Комиссию ООН по праву международной торговли, Всемирную торговую организацию (ВТО), Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Экономика внешней торговли

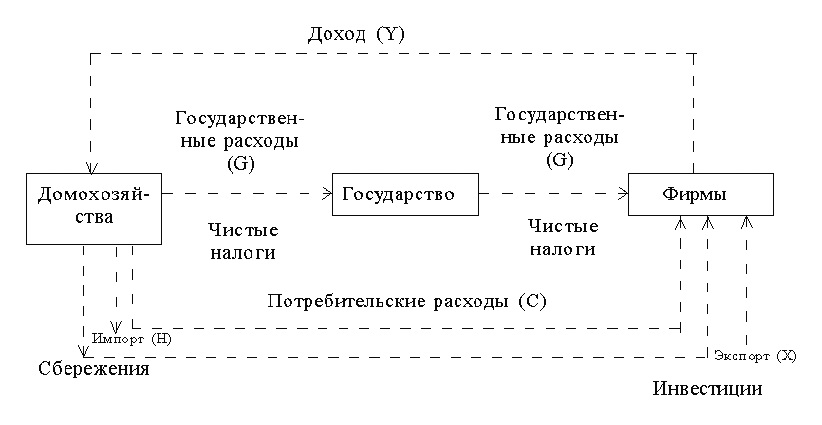

Совмещение обособленной национальной экономики с потоками импортных и экспортных товаров можно увидеть на схеме:

Мы видим, что доходы фирм увеличиваются на величину экспорта Х, а расходы домохозяйств сокращаются на величину импорта Н. Чистый экспорт вычисляется по формуле Х — Н, прибавляется к национальному доходу и таким образом оказывает влияние на экономику страны.

Формы внешней торговли

Основные формы внешнеторговых операций:

Реэкспорт — вывоз товара обратно за пределы страны. Товар при этом не используется и не подвергается переработке. Может быть изменена упаковка или нанесена особая маркировка. Пример реэкспорта — приобретение комплектующих и продажа их другой стране в составе собранного из них оборудования.

Реимпорт — ввоз из-за рубежа товара, экспортированного ранее и не подвергшегося переработке. Пример реимпорта — возврат товара в случае отказа покупателя от покупки.

Существует и другая классификация, согласно которой внешняя торговля происходит в следующих формах:

- прямая сделка;

- биржевая торговля;

- аукцион;

- бартер.

Значение внешней торговли

Государство и его жители получают доход от продажи товаров и услуг — чистый экспорт, который прибавляется к национальному доходу. Но внешнеторговые отношения способствуют развитию национальной экономики и косвенными путями:

- Благодаря им произошло первоначальное накопление капитала, а где-то продолжает происходить.

- Специализация стран на производстве отдельных групп товаров укрепляет международные отношения.

- Появляется возможность привлекать недостающие ресурсы для внутреннего пользования, закупать товары, которые производить на территории страны нецелесообразно.

- Появляется возможность привлекать иностранные инвестиции.

- Развивающиеся страны получают возможность ускорить индустриализацию.

- Структура производства эволюционирует в сторону более современной, так как экспортировать выгоднее конкурентоспособную продукцию.

- Уровень жизни населения возрастает.

- Производственные силы страны растут, безработица уменьшается.

- Природные ресурсы, которые сама страна не может использовать, приносят ей экономическую выгоду.

- Страны обмениваются технологиями.

Ограничение внешней торговли

Сейчас наиболее распространены следующие инструменты регулирования экспорта и импорта в стране:

- лицензирование — выдача разрешений на ввоз или вывоз конкретного товара;

- квотирование — ограничения на ввоз или вывоз конкретного товара по стоимости или количеству.

Сделать провоз товаров в страну неудобным и невыгодным могут не только высокие пошлины, но и необходимость оформить большое количество документов и долго ждать проверки на таможне.

Внешняя торговля услугами

Важнейшие отличия торговли услугами от торговли товарами:

- в большинстве случаев услуги не подлежат хранению, производятся и потребляются одновременно, поэтому предоставление услуг обычно не подразумевает посредников;

- технические, информационные, консультационные услуги, сопровождающие товары, повышают их конкурентоспособность на внешнем рынке;

- торговля услугами встречает больше барьеров на внешнем рынке, чем торговля товарами.

Основные услуги, которые может предлагать страна:

- транспортные;

- туристические;

- лицензионные;

- инжиниринговые;

- лизинговые.

Лизинг — сдача в долгосрочную аренду.

Самая большая доля в международной торговле услугами принадлежит туризму. Кроме непосредственного размещения и питания туристов, в услуги этой индустрии входит транспортировка туристов и их багажа, а также развлекательные и культурные мероприятия.

Источник