- § 13. Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в.

- Новый облик стран Запада после Второй мировой войны

- Идеи демократического социализма

- Экономический кризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна»

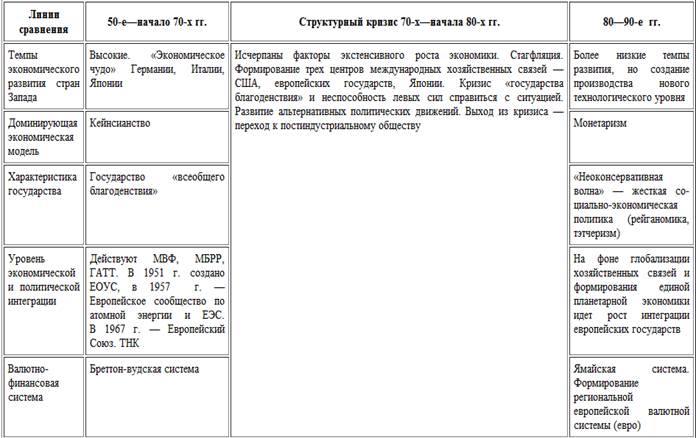

- Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине ХХ в.

§ 13. Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в.

Новый облик стран Запада после Второй мировой войны

Разгром фашизма во Второй мировой войне привёл к обновлению стран Запада. Особенно бурно развивались США. За годы войны американский валовой национальный продукт (ВНП) увеличился вдвое. Была полностью ликвидирована безработица. В 1945 г. США производили почти половину всей мировой промышленной продукции. Население страны, составлявшее 6% населения земного шара, потребляло половину производимой в мире энергии. Укрепились экономические связи Соединённых Штатов с государствами Латинской Америки.

Американские компании усилили влияние на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. По решению конференции в Бреттон-Вудсе (1944) доллар США наряду с фунтом стерлингов был признан международной платёжной и резервной валютой. Вскоре он занял доминирующее положение в международных расчётах, при этом 2/3 всего золотого запаса мира находилось в Соединённых Штатах. Золотое обеспечение доллара существовало вплоть до 1971 г. Несмотря на послевоенные трудности, достаточно быстро была восстановлена и экономика стран Западной Европы.

В ходе модернизации промышленности произошёл переход к автоматизации производства, что способствовало увеличению объёмов и улучшению качества произведённой продукции. Благодаря научно-технической революции (середина 40-х — 60-е гг. в.) в повседневную жизнь людей прочно вошли телевидение, транзисторы, синтетические волокна, реактивные пассажирские самолёты, скоростные экспрессы, компьютеры, станки с числовым программным управлением (ЧПУ), интегральные схемы, спутники связи. Продолжался рост производства в сельском хозяйстве. Механизация, применение биотехнологий привели к кратному увеличению урожайности и резкому сокращению населения, занятого земледелием и скотоводством.

Повышение рождаемости — послевоенный «бэби-бум» в период между 1945 и 1965 гг. способствовал развитию просвещения и здравоохранения, лавинообразному росту потребления товаров и услуг. Бурно развивались сферы услуг и торговли. Достигла расцвета стандартизация товаров и оборудования для их производства.

Экономическая взаимозависимость привела к созданию наднациональных экономических и политических структур (Европейское объединение угля и стали, Североамериканское соглашение о свободной торговле, Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и др.). В индустриально развитых странах стали преобладать акционерные, кооперативные и тому подобные формы собственности, обеспечивающие максимально широкое участие людей в распределении общественного богатства. Усилились средние слои населения, заинтересованные в стабильности общества, демократии и охране социальных и политических прав личности. В то же время сужалась социальная база для радикальных (как правых, так и левых) настроений. Казалось, что социальные конфликты и революции уходят в прошлое. Наступил «золотой век» индустриального Запада.

Рис. Площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 1952 г.

Идеи демократического социализма

Создание «государства благосостояния». Возросший уровень национального богатства позволял создать высокий уровень социальной защиты населения и перераспределить средства в пользу менее обеспеченных слоёв общества. Такую задачу поставили социалистические и социал-демократические партии стран Запада, объединившиеся в 1951 г. в Социалистический интернационал. Идейно-политическую концепцию, принятую на конгрессе Социнтерна во Франкфурте-на-Майне, они назвали демократическим социализмом, целью которого объявлялось постепенное реформирование капиталистического общества, усиление социальных функций государства при обязательном развитии демократических основ общества. Выступая за реализацию выдвинутых программных целей, социалисты и социал-демократы сумели добиться серьёзных результатов. В тех случаях, когда они либо возглавляли, либо участвовали в работе правительств стран Запада (кроме США, где сильной социал-демократической партии так и не возникло), партии Социнтерна реализовали идею «государства благосостояния», берущего на себя социальное обеспечение малоимущих слоёв населения, регулирование жилищного строительства, здравоохранения, образования, подготовки и переподготовки рабочей силы. Материальной базой для осуществления этой политики стал национализированный сектор экономики, объём и значение которого в послевоенной Европе значительно выросли. Средства на социальные расходы государство получало также за счёт увеличения налогообложения имущих слоёв населения.

Основой концепции «государства благосостояния» стали идеи английского экономиста Джона Мэйнора Кейнса. Он считал, что в эпоху массового производства добиться экономического подъёма можно посредством стимулирования государством платёжеспособного спроса (как путём предоставления и оплаты государственных заказов предприятиям, так и увеличением государственных социальных выплат). Рост доходов повышал покупательную активность людей и создавал стимул для развития производства, что, в свою очередь, приводило к повышению занятости и вновь формировало возрастающий потребительский спрос.

Рис. Эмблема Социалистического интернационала

Главными оппонентами социал-демократов в странах Западной Европы были консерваторы, часто связанные с христианской церковью. Ведущими политическими силами на протяжении многих лет являлись: в Италии — Христианско-демократическая партия, в ФРГ — коалиция партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в Великобритании — консервативная партия. Консерваторы поддерживали демократические принципы жизни общества, вместе с тем подчёркивая необходимость сохранения традиционных ценностей — частной собственности, семьи, религии. Они стремились ограничить воздействие государства на экономику и личную жизнь граждан.

Политика «государства благосостояния» была характерна для многих стран Западной Европы в 1950-е — первой половине 1970-х гг. Несмотря на то что основными её защитниками были социал-демократы, большинство политических сил послевоенной Европы, в том числе консерваторы и центристы, поддерживали эту политику.

Успехов в формировании социального государства в послевоенный период добилась Западная Германия под руководством консервативных правительств ХДС/ХСС. Быстрое восстановление разрушенной экономики и устойчивый экономический рост (германское «экономическое чудо») позволили государству выделять значительные средства на реализацию социальных программ.

Идеи социального государства нашли отражение и во внутренней политике США в 1960-е гг. Беспрецедентная космическая программа, вьщвинугая президентом Джоном Кеннеди и ставшая одним из немногих достижений в реализации так называемой политики «новых рубежей», позволила американцам первыми высадиться на Луну, закрепив за собой технологическое лидерство. Социальные программы президента оказались не реализованы: рост ассигнований на развитие образования и медицинской помощи престарелым не получили одобрения конгресса, минимальная заработная плата в стране поднялась незначительно. Программа создания «великого общества», предложенная президентом Линдоном Б. Джонсоном, включала меры по борьбе с бедностью, предусматривавшие выделение на социальные нужды до 40% расходной части государственного бюджета, развитие образования, строительство дешёвого жилья, создание новой системы медицинского страхования. Однако реализовать до конца эту программу помешала война во Вьетнаме. США всё глубже увязали в трясине военного конфликта, требовавшего новых и новых средств.

Экономический кризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна»

Благодаря осуществлению политики «государства благосостояния» в 1960—1970-х гг. уровень жизни населения стран Западной Европы значительно вырос. Людям был гарантирован определённый стандарт жизни, снизился разрыв в доходах различных социальных слоёв. Происходил быстрый рост среднего класса — категории людей, занятых интеллектуальным трудом, менедЖеров, высококвалифицированных рабочих. Увеличивались доходы этой части населения, она играла всё более серьёзную роль в политической и экономической жизни. Прежний антагонизм между пролетариатом и капиталистами уходил в прошлое. Рабочий класс уже не представлял консолидированную силу, всё больше дифференцируясь по уровню квалификации, доходам и отраслям промышленности. Эти факторы привели к снижению социальной напряжённости в западном обществе. Однако политика «государства благосостояния» имела и негативные черты. Среди них — бюрократизация, рост чиновничьего аппарата, занимавшегося перераспределением средств.

Осуществление в странах Запада социальных программ приводило к постоянному росту государственных расходов и соответствующему росту налогообложения. Поддержание государством низкой ставки банковского процента неизбежно стимулировало инфляцию. Другим источником финансирования социальной сферы было использование дешёвых сырьевых и людских ресурсов стран Азии, Африки и Латинской Америки. Средством поддержания высокого потребительского спроса был и автомобильный бум, обеспечиваемый дешёвой нефтью (в начале 1970-х гг. 1 баррель нефти стоил всего 1 долл. США).

В 1973 г. на Западе разразился сырьевой и энергетический кризис, вызванный запретом, который в ходе очередного арабо-израильского конфликта установили нефтедобывающие арабские страны на поставки нефти союзникам Израиля. Рост цен на нефть и другие сырьевые ресурсы привёл к снижению темпов экономического развития западных стран и поставил под вопрос осуществление социальных программ.

Рис. Очередь автомобилей у автозаправки во время энергетического кризиса. 1970-е гг.

Поддержание высокого спроса на промышленные товары платёжеспособного населения уже не способствовало росту экономики, а лишь удерживало на плаву устаревшие, ресурсозатратные отрасли хозяйства и сдерживало обновление производства. Затраты на социальные программы становились тормозом для развития общества: многим людям стало выгодно не работать, а жить за счёт социальных фондов и благотворительных организаций. Расходы по выплате всевозможных пособий и содержанию бюрократического аппарата ложились на средний класс, вызывали недовольство политически влиятельного и экономически активного населения.

Расходы на социальное обеспечение

в крупнейших странах Западной Европы, % от ВНП

Источник

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине ХХ в.

Уже в конце войны встал вопрос об экономическом восстановлении Европы. Основой этого восстановления стало появление новой финансовой системы. Международная валютная система, сформировавшаяся после Второй мировой войны и базировавшаяся на приспособлении национальных валютных систем к валютным системам ведущих в то время государств, прежде всего к национальной системе США., получила название Бреттон-Вудской системы (с 1 по 22 июля 1944 г.) Система положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ) Суть Бреттон-Вудской валютной системы заключалась в установлении стабильных, подвергающихся незначительным колебаниям валютных курсов. Страны — члены Международного валютного фонда зафиксировали курсы своих валют в долларах или золоте а доллар со своей стороны был увязан с золотом (35 дол. за 1 унцию золота). Поэтому национальная цена золота в долларах стала основой всех ценовых расчетов. Все мировые цены стали устанавливаться в долларах. Международные платежные средства должны были состоять из золота и доллара США (наряду с фунтом стерлингов) в качестве основной резервной валюты. Центральные банки могли обменивать имеющиеся у них доллары в казначействе США на золото по твердо фиксированному курсу.

В июне 1947 г. государственный секретарь США А. Маршалл выдвинул идею помощи странам Европы в преодолении последствий войны. Предполагалось, что страны, принимающие помощь, представят данные о состоянии своей экономики, потребностях, планах использования поступающих средств. На основании этих данных конгресс США принимал решение о выделении помощи, распределением которой занимался специальный комитет под руководством американского администратора. «План Маршалла» должен был, с одной стороны, помочь европейцам преодолеть последствия войны, а с другой, позволить США избавиться от переизбытка капиталов, создать платежеспособные рынки сбыта своей продукции. Концепция базировалась на двух моментах:

– временном приостановлении принципов экономического либерализма;

– самостоятельной инициативе Европы по его воплощению.

План был рассчитан на 4 года и предусматривал выполнение следующих задач:

– роста производства в базовых отраслях и модернизации инфраструктуры;

– модернизации (рационализации) сельского хозяйства и отраслей, производящих потребительские товары;

– более равномерного размещения производства по территории Европы (индустриальное производство было сосредоточено в основном в зоне Рура)

– денежной и финансовой стабилизации.

На первом этапе реализации плана Маршалла (1947-49гг) объём промышленного производства в европейских странах участницах вырос на 30%, а производительность труда – на 10% по сравнению с предвоенным уровнем. Когда каналы денежного обращения наполнились полноценной валютой, производственная инфраструктура начала обеспечивать бесперебойное движение ресурсов и товаров, заработали государственные механизмы поддержки бизнеса и контроля за соблюдением норм и правил экономического поведения, тогда стимулы частной собственности обеспечили быстрое восстановление разрешенного хозяйства.

На второй стадии (1949-51гг) происходило постепенное сокращение американской помощи.

Для Западной Германии план имел большое значение. Послевоенные договорённости предполагали сократить производственную мощь Германии, придав развитию с\хозяйственную направленность. План предусматривал восстановление экономического единства Германии. Идея плана Маршалла разделила мир на Западный и Восточный блоки, а реализация подтолкнула к началу холодной войны. На объявление о начале денежной реформы в западной части страны СССР ответил блокадой Западного Берлина, а американцы организовали воздушный мост, действовавший почти год. Так разворачивались отношения, получившие название «холодная война».

План Маршалла был применён также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии.

План Маршалла был свёрнут во второй половине 1960-х гг.: правительства стран-реципиентов стали избавляться от долларов. Первым обмена долларов на золото потребовало правительство Франции в 1965 году. К 1971 году все страны, получавшие американскую помощь, отказались от доллара. Результатом стала девальвация американской валюты и, в итоге, отказ США от золотого стандарта доллара, а также частичный выход Франции из НАТО (Франция покинула военную структуру Североатлантического альянса в 1966 году, но сохранила членство в его политической организации).

- Отрасли промышленности, которые, как казалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность, были реструктурированы в короткие сроки и без изменения национальной экономической политики стран. В результате экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать.

- Европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам.

- Влияние коммунистов и СССР было ослаблено.

- Был восстановлен и укреплён европейский средний класс — гарант политической стабильности и устойчивого развития.

В процессе восстановления экономики, ее модернизации всегда возникает проблема социальной цены преобразований и ее справедливого распределения. В конце 40-х гг. в большинстве стран Западной Европы складывается модель социально ориентированной рыночной экономики. В рамках социально ориентированной рыночной экономики важнейшая функция государства состоит в создании гарантий реального равенства прав и возможностей граждан за счет перераспределения доходов, государственной поддержки малоимущих. Большая часть расходов направлялась на развитие систем образования, медицинского обслуживания, социального и пенсионного обеспечения, создание новых рабочих мест. важнейшей задачей государственной социальной политики демократических стран выступает обеспечение более или менее равных стартовых возможностей для молодых людей, вступающих в сознательную жизнь, компенсация тех неблагоприятных социальных факторов, которые порождают неравенство. В системе равных стартовых возможностей люди в ходе свободной конкуренции на рынке труда занимают то место в социальной пирамиде, которое соответствует их талантам и способностям, трудолюбию и т.д.

Наиболее развитая модель социально ориентированной рыночной экономики, предполагающей отсутствие бедности, сложилась в Швеции. Основными чертами шведской модели принято считать сочетание высокоразвитой, высокоэффективной экономики с высоким уровнем потребления. Она характеризуется почти полной занятостью, самой совершенной в мире системой социального обеспечения, практическим отсутствием бедности. Основой этой модели выступает смешанная экономика — сочетание экономики, основанной на конкуренции, с социально ориентированными государственными механизмами перераспределения произведенного дохода через систему пособий и дополнительных льготных выплат.

В послевоенное время главным средством экономической политики на Западе стала национализация. С одной стороны, она представляла собой естественное продолжение милитаризации экономики в период войны, когда всем практически распоряжалось государство. С другой, считалась самым простым методом изыскания средств для ускоренной модернизации экономики. В 1940-1960 гг. собственностью британского государства стала угольная, металлургическая, энергетическая, в значительной степени электротехническая и автомобильная промышленность, а также банковская система. Еще более решительно проходила национализация во Франции, отказавшейся после войны от политики Международного ростовщичества. В конце 1950-х гг. государству принадлежали почти полностью угольная, газовая, авиационная и автомобильная отрасли, частично нефтяная, оборонная, железнодорожный транспорт, банки и пр. В общем, государство владело около 40% национального богатства и производило на своих предприятиях 13% ВВП. Создание обширного госсектора экономики не могло не повлечь за собой применение государственного средне- и долгосрочного народнохозяйственного планирования. Пальма первенства принадлежала Франции, осуществившей в 1947—1980 гг. семь народнохозяйственных планов.

В отличие от директивного социалистического планирования (план — это закон!) данный вид экономических программ носил индикативный, необязательный, взаимовыгодный характер и являлся формой государственного вмешательства в экономику при полном сохранении его демократической сути. При помощи индикативного планирования страны Западной Европы восстановили и существенно модернизировали экономику после Второй мировой войны.

Концепция «государства благоденствия» наибольший расцвет получила в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Согласно этой концепции в странах Запада осуществлялось такое регулирование экономического развития, которое привело к стабилизации социальных отношений. В результате в странах Запада сложилось новое общество, особенностями которого стало достижение высокого уровня жизни, определяемого массовым потреблением и социальной защищенностью. В этом обществе большое внимание стало уделяться развитию образования, здравоохранения, в целом социальной сферы.

Теорию регулирования рыночных отношений разработал английский экономист Д. М. Кейнс еще в 1930-е гг. (теория «эффективного спроса»). Но только после Второй мировой войны правительства стран Запада и Северной Америки сумели применить кейнсианскую теорию. Расширение совокупного спроса создало массового потребителя товаров длительного пользования. Именно благодаря структурным переменам в системе «производство – потребление», произошедшим в 1950—1960-е гг., создалась возможность относительно длительного периода экономического подъема и высоких темпов роста, сокращения безработицы до уровня полной занятости в странах Запада.

Символом этого экономического подъема стал автомобиль, который стал доступным для личного пользования миллионов жителей стран Запада. Широко доступными становились холодильники, телевизоры, радиоаппаратура, стиральные машины и т. п. С точки зрения длительной перспективы состояние рынка товаров длительного пользования приближалось к середине 1970-х гг. к черте насыщения.

Глубокие перемены произошли и в сельскохозяйственной сфере стран Западной Европы. Мощное развитие биотехнологии, сельскохозяйственного машиностроения позволило завершить в послевоенное десятилетие механизацию и химизацию сельского хозяйства. В результате к середине 1960-х гг. Западная Европа не только полностью стала обеспечивать себя продуктами питания, но и превратилась в крупного экспортера продовольствия. Интенсификация сельскохозяйственного производства приводила к сокращению занятости. Важной сферой поглощения освобождающейся рабочей силы стала сфера услуг, включающая также образование, здравоохранение и систему социального обеспечения.

Пик социального реформаторства в странах Запада пришелся на 1960-е гг. Крупные социальные преобразования, осуществленные в это время, хотя и существенно видоизменили облик западного общества, в то же время обозначили границы возможностей либерального этатизма.

Бурное развитие научно-технической революции, пришедшейся также на 1960– гг., вселяло надежду на устойчивый дальнейший экономический рост. НТР способствовала росту потребностей, вела к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой продукции, что накладывало отпечаток на всю сферу производства, диктовало ему свои условия. Все эти факторы воздействовали не только на материальное производство, но и культуру общества. 1960-е гг. были отмечены бурным всплеском «массовой культуры», влиявшей на весь стиль жизни.

Важнейшим источником высоких темпов экономического развития стран Западной Европы и Северной Америки было углубление их участия в системе международного разделения труда. После второй мировой войны темпы развития взаимного внешнеторгового оборота стран Западной Европы вдвое превышали темпы их экономического роста. Международное разделение труда в Западной Европе достигло качественно нового уровня. Получили развитие процессы экономической интеграции: слияния экономик отдельных стран в единый, наднациональный производственный комплекс., итогом которой стало поэтапное создание единого экономического пространства в Европе от Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС)1948 г. и Европейского объединение угля и стали (ЕОУС) до ЕС (Европейский Союз).

Средства на обеспечение стабильного экономического роста получали в основном за счет налогов, государственных займов и денежной эмиссии. Это вело к образованию бюджетного дефицита, но в нем тогда не видели особой опасности. Дефицитное государственное финансирование многочисленных социальных программ должно было расширить спрос, а это повышало деловую активность и, как полагали политики и экономисты, гарантировало социальную стабильность. Но в этих теоретических построениях были и свои изъяны. Дефицитному финансированию неизбежно сопутствовал рост инфляции. Эти негативные моменты стали сказываться позднее, в 1970-е гг., когда началась массированная критика кейнсианства.

К концу 1960-х гг. стало очевидным, что сам по себе экономический рост не избавляет общество от потрясений. К рубежу 1960—1970-х гг. стало очевидным, что проведение социальных реформ не гарантирует устойчивого общественного прогресса.

Источник