ЛЕКЦИЯ по курсу истории России: «Экономическое развитие во второй половине XIX в.» (ССУЗ)

ЛЕКЦИЯ № 14 § 60. Экономическое развитие во второй половине XIX в.

Сельское хозяйство . Абсолютное большинство населения России в начале XX в. занималось сельским хозяйством. Но постепенно доля городского населения увеличивалась.

После отмены крепостного права помещики могли перейти к капиталистической организации хозяйства. Но в стране не было широкого слоя наемных рабочих и парка сельскохозяйственных машин. Помещики сдавали землю крестьянам не за деньги, которых у тех не было, а на условиях обработки хозяйской земли. Такая система получила название отработок . Видом отработка была издольщина — аренда земли за часть урожая. Отработки, являясь пережитком барщины, в то же время были шагом к капитализму, так как в их основе лежал наем, хотя и не за деньги, а за работу. При отработках получение урожая обходилось в полтора раза дешевле, чем при вольном найме, однако сам урожай при найме был в полтора раза выше (на урожайности отражался тот факт, что при отработках крестьяне были мало заинтересованы в качестве производимых ими работ).

Крестьяне имели надельные земли , до выкупа считавшиеся неполной собственностью. Наделами можно было пользоваться, передавать по наследству, но нельзя было продавать. Кроме того, крестьянин не мог отказаться от надела. Крестьяне могли арендовать землю у помещиков, других крестьян или купить ее.

Зажиточные крестьяне вели хозяйство с целью получения прибыли. Они нередко выступали и как ростовщики для своих односельчан. И то и другое свидетельствовало о развитии капитализма в сельском хозяйстве.

Крестьянские хозяйства к концу XIX в. давали около половины товарного хлеба страны. Но в то же время более половины крестьянских дворов были бедны. Основными при- чинами бедности являлись малоземелье, тяжелые подати, в том числе выкупные платежи, и кабальная эксплуатация. Рост налогов увеличивал и без того огромные недоимки. Даже отмена подушной подати в 1887 г. и уменьшение поземельного налога в 1896 г. не улучшили положения основной массы крестьянства, так как одновременно увеличились земские и мирские сборы.

Развитие капитализма в земледелии вело к общему росту производительных сил страны. За период с 1864 по 1894 г. выросли среднегодовые чистые (т.е. не считая семян) сборы зерновых и картофеля. Повышение сборов зерновых сопровождалось увеличением экспорта. Перед реформой за границу вывозилось 5% собранного хлеба, в 70-х гг. XIX в. — 10 %, а в 80 —90-х гг. XIX в. — 20 % .

Развитие промышленности . Реформы стимулировали также и рост промышленности. Развитие сельского хозяйства высвобождало рабочие руки и создавало спрос на промышленную продукцию.

Некоторые отрасли промышленности (например, хлопчатобумажная) довольно быстро перешли к использованию паровых машин, т.е. на фабричную стадию . Но большинство отраслей промышленности все еще находилось на уровне мануфактуры. Это было характерно для тех отраслей, в которых затруднялась механизация работ или были сильны традиции крепостничества. Например, горнозаводчики Урала, одновременно являвшиеся и крупнейшими землевладельцами, широко применяли отработки. Предоставляя рабочим участки земли, владелец завода снижал им заработную плату.

В ряде отраслей наряду с ручным применялся машинный труд. Например, в шахтах угольные пласты еще долго разрабатывались при помощи примитивных кайла и лопаты, а подъем и транспортировка угля осуществлялись паровыми двигателями.

К 80-м гг. XIX столетия в большинстве отраслей круп- ной промышленности промышленный переворот, начавшийся еще в 30 — 40-е гг. XIX в., был завершен.

Переход к фабрике способствовал ускорению промышленного развития. Темпы роста добывающей и тяжелой промышленности в 90-е гг. XIX в. были самыми высокими в мире. Добыча угля в 1867 —1897 гг. увеличилась в 25 раз. Добыча нефти в 1870 —1895 гг. возросла также в 25 раз. Быстро росла добыча угля в Донбассе, железной руды — в Кривом Роге, нефти — в Баку. Донбасский уголь и криворожская руда стали базой стремительного развития металлургии юга России.

Несколько ниже были темпы роста легкой промышленности и машиностроения. В целом Россия стремительно догоняла развитые страны, но отставание России к 1861 г. было так велико, что достичь уровня передовых стран к концу XIX в. она не смогла. Страна превращалась из аграрной в аграрно-индустриальную . Однако отсутствие достаточной материально-технической базы и пережитки крепостничества тормозили завершение процесса индустриализации.

В Россию усиленно привлекался иностранный капитал . Высокие прибыли для иностранцев обеспечивались наличием дешевой рабочей силы и обилием запасов полезных ископаемых. Правительство, постоянно повышая пошлины на ввоз товаров, также способствовало ввозу капиталов в Россию.

Помимо иностранных капиталов в российскую промышленность вкладывались и отечественные капиталы, причем они были намного значительнее иностранных. Ввоз иностранных капиталов способствовал росту российской промышленности, но имел и отрицательные последствия. Так, Франция, активно предоставлявшая займы русскому правительству, добилась ряда уступок в торговом договоре с Россией.

Развитие транспорта . Огромное значение для развития экономики имел транспорт. В первую очередь это были железные дороги и пароходное сообщение. В 1865 —1890 гг. железнодорожная сеть возросла в семь раз. В 1891 г. началась прокладка Транссибирской магистрали . К строительству железных дорог правительство привлекло и частные капиталы. В 60 — 70-х гг. XIX в. железные дороги принадлежали частным лицам, поэтому начался выкуп в казну частных дорог и прокладка новых, государственных. В результате к середине 90-х гг. XIX в. казне принадлежало уже 60 % железнодорожной сети.

Финансовая политика . Промышленность и транспорт после отмены крепостного права остро нуждались в кредитах. Огромных средств требовало и проведение реформы 1861 г. Бюджет России испытывал хронический дефицит, который приходилось покрывать за счет различных финансовых ухищрений, иностранных займов, выпуска казначейских билетов, не обеспеченных товарами.

Через год после отмены крепостного права правительство было вынуждено приступить к проведению финансовых реформ, растянувшихся до конца XIX в. Уступая давлению общественности и международных финансовых организаций, оно стало публиковать государственный бюджет и отчеты государственного контроля. Форсированное развитие промышленности и реформирование финансов были связаны с деятельностью Н.Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, последовательно сменявших друг друга на посту министра финансов.

В 1880 —1886 гг. Н.Х. Бунге расширил государственное железнодорожное строительство, начал выкуп частных железных дорог в казну, проводил государственное финансирование машиностроения и металлургии, добивался спасения от банкротства крупных предприятий и банков. Он был инициатором учреждения Крестьянского банка для помощи крестьянским хозяйствам.

И.А. Вышнеградский стал министром финансов в 1888 г. В этот период значительно снизились мировые цены на сельскохозяйственные продукты, к тому же начался застой в промышленности и торговле. Однако Государственный банк располагал огромной наличностью, что позволило приступить к созданию бездефицитного бюджета. Господствующим стало стремление поддержать промышленность путем роста таможенных пошлин.

С 1892 г. министром финансов стал С. Ю. Витте , бывший до того министром путей сообщения. По его инициативе широко велось железнодорожное строительство. В 1895 — 1897 гг. на основе золотого обращения была проведена денежная реформа.

B результате реформ 60 — 70-х гг. XIX в. модернизация в России пошла ускоренными темпами. За несколько десятилетий страна преодолела путь, который другие прошли за века.

Источник

Повторительно-обобщающий урок. Россия во второй половине XIX века

Урок 44. История России 9 класс ФГОС

Конспект урока «Повторительно-обобщающий урок. Россия во второй половине XIX века»

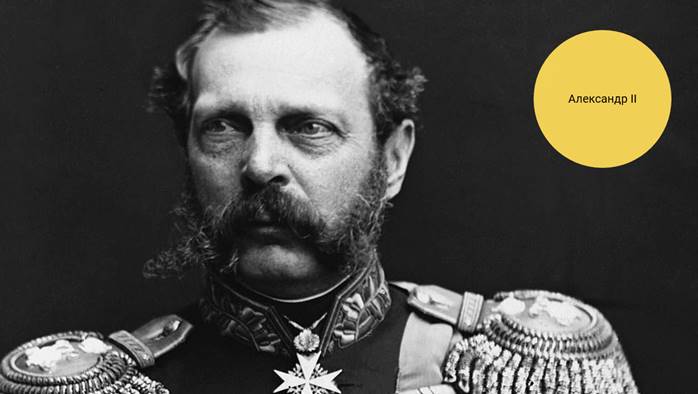

Александр II вступил на престол в 1855 году. Для него был важен престиж государства, именно поэтому Александр II решился на реформы, коренным образом изменившие развитие страны.

Главной реформой Александра II стала отмена крепостного права. В 1857 году был образован Секретный комитет для обсуждения Крестьянской реформы. На протяжении года члены комитета рассматривали проекты прошлых лет. С 1858 года Секретный комитет стал называться Главным комитетом по крестьянскому делу.

В 1859 году были созданы Редакционные комиссии. Они проделали огромную работу и к осени 1860 года подготовили «Положение об отмене крепостного права».

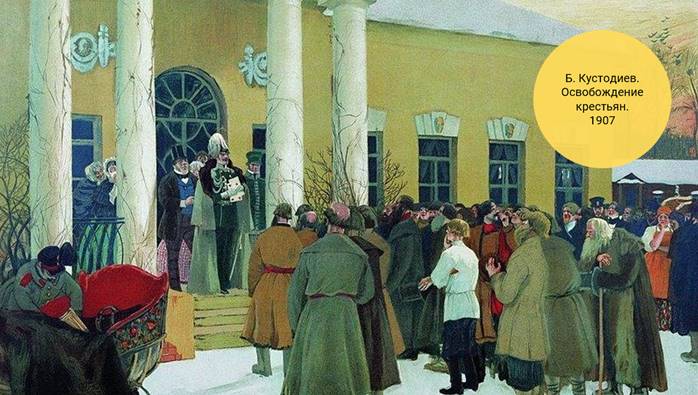

19 февраля 1861 года был подписан манифест об отмене крепостного права. Крестьяне получали личную свободу.

Крестьяне освобождались с землёй. Но она не сразу переходила в их собственность. Земельный надел крестьяне должны были выкупить, выплачивая оброк и отрабатывая барщину.

В разных регионах государства отличались размеры суммы за выкуп. Однако государство выплачивало 80 % от этой суммы. Деньги, заплаченные государством, крестьяне должны были вернуть в течение сорока девяти лет, ежегодно выплачивая 6 % от полученной суммы. Эти деньги назывались выкупным платежом. Крестьяне, переставшие быть крепостными, но ещё не ставшие собственниками земли, назывались временнообязанными.

В крестьянской среде вводилось самоуправление.

Крестьянская реформа имела очень большое значение. 24 миллиона крестьян получили личную свободу.

Благодаря реформе появилась возможность построить новые экономические отношения. Формировался рынок рабочей силы.

В 1864 году Александр II подписал «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», которое предусматривало создание земств. Они значительно улучшили уровень народного образования и медицинского обслуживания в России.

Содействовали развитию сети дорог, местной промышленности, культуре земледелия среди крестьян.

В 1870 году вступило в действие «Городовое положение». Городские избирательные собрания выбирали членов распорядительных городских органов – дум. Городские думы представляли собой всесословные органы управления и избирались на 4 года.

Деятельность органов городского самоуправления контролировалась государством. Так, в каждой губернии создавался специальный орган – губернское по городским делам присутствие. А городской голова утверждался губернатором или министром внутренних дел.

Земская и городская реформы способствовали приобщению широких слоёв населения к решению вопросов управления.

Судебная реформа 1864 года вводила в России новую систему судов. Судебная власть была отделена от административной; вводился суд присяжных; должности судей стали несменяемыми, а некоторые судебные должности – выборными.

Появились три типа судов: мировой, окружной и судебная палата.

В 1860-е годы были реформированы военно-учебные заведения: на смену закрытым кадетским корпусам пришли военные гимназии.

В 1874 году была введена всеобщая воинская повинность.

В 1860–1870-е годы масштабные преобразования произошли и в системе образования. В 1864 году было утверждено «Положение о начальных народных училищах».

В 1864 году был издан «Устав гимназий и прогимназий», который регламентировал систему среднего образования в России.

В 1863 году утвердили новый устав для университетов. Он отменял устав 1835 года и возвращал университетам автономию.

В 1870-е годы высшее образование в России стало доступным и для женщин. Однако выпускницы гимназий не имели права поступать в университеты. Поэтому для них были открыты высшие женские курсы в Москве, Петербурге, Казани, Киеве.

Для успешного проведения внутренних реформ необходимо было обеспечить спокойную внешнеполитическую обстановку.

Во время франко-прусской войны 1870–1871 годов Россия заявила, что отказывается выполнять условия Парижского договора. В марте 1871 года была подписана Лондонская конвенция, которая разрешала России иметь в Чёрном море любое количество военных кораблей.

В 1873 году Россия, Австро-Венгрия и Германия создали «Союз трёх императоров». Это помогло России окончательно вернуться в большую политику.

Интересам России на Дальнем Востоке угрожало усилившееся к концу XIX века влияние Англии и Франции на Китай. Россия и Китай подписали Айгунский и Пекинский договоры, которые закрепляли за Россией Приамурье и Уссурийский край.

В Северной Америке столкнулись интересы России и Англии. Содержание Русской Америки требовало огромных расходов из казны, которые не могли покрыть приносимые Аляской доходы. Для укрепления дружественных отношений с США и во избежание войны с Англией Александр II в 1867 году заключил сделку с правительством Соединённых штатов о продаже российских владений в Северной Америке.

В 1876 году Александр II потребовал уравнять в правах мусульманских и христианских подданных турецкого султана. Однако власти Османской империи не стали этого делать. Поэтому 12 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. Она завершилась в 1878 году подписанием Сан-Стефанского мирного договора. Победа в этой войне стала наиболее крупным военным успехом России во второй половине XIX века.

В последней трети XIX века в российской идеологии сохранялись три направления: консервативное, либеральное и радикальное.

Консерваторы опирались на созданную Уваровым теорию официальной народности. Консерватизм в Российской империи поддерживали представителей всех сословий от дворянства до крестьянства.

С середины XIX века ряды либералов пополнились разночинной интеллигенцией. Разночинцы были оппозиционно настроены к российской власти, однако активно поддерживали Земскую и Крестьянскую реформы 1860-х годов.

Среди либералов были сторонники активной борьбы, которые собирались в кружки. К концу 1861 года разрозненные кружки объединились в единое тайное революционное общество «Земля и воля», которое распалось в 1864 году.

Во второй половине XIX века в России популярными стали идеи нигилизма. Под влиянием идеи отрицания всего ради достижения своих целей в российской общественной мысли оформилось радикальное направление. Целью его сторонников была смена власти, которая могла бы быть достигнута активной борьбой.

В 1870-е годы в радикальном направлении общественной мысли появилась теория русского народничества. Это движение разделилось на три направления – бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое.

В конце 1876 году была восстановлена организация «Земля и воля», но уже как народническая организация. В 1879 году она распалась на две организации – «Чёрный передел» и «Народная воля». В «Народную волю» вошли сторонники индивидуального террора.

1 марта 1881 года народоволец Игнат Гриневицкий смертельно ранил Александра II.

2 марта 1881 года на российский престол вступил Александр III. В апреле 1881 года он издал манифест «О незыблемости самодержавия». Император верил, что самодержавие – единственно возможная в России форма власти.

При Александре III были предприняты консервативные меры, которые практически перечеркнули реформы 60–70-х годов XIX века. Политику Александра III называют контрреформами.

В августе 1881 года было утверждено «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». Теперь правительство могло ввести чрезвычайное положение в любой из губерний.

В 1889 году во главе земских участков поставили земских начальников. Это ликвидировало одно из важных последствий Крестьянской реформы – потерю помещиками власти над крестьянами.

В 1890 году провели Земскую реформу. Её целью было подчинение дворянам земского самоуправления.

В сфере образования главной задачей было сделать его недоступным для простых людей и установить над ним жёсткий контроль.

При Александре III ввели рабочее законодательство, которое давало возможность правительству вмешиваться в дела между работниками и предпринимателями.

Внешняя политика Александра III характеризовалась сдержанностью и осторожностью. За время его правления Россия не участвовала в масштабных войнах. Поэтому Александра III прозвали Миротворцем. Однако такая политика не решала проблем, возникших в конце правления Александра II.

Австро-Венгрия и Германия объединили усилия, чтобы потеснить Россию на Балканах. Главным образом они сосредоточились на Болгарии, где правил ставленник России – Александр Баттенберг. В 1886 году в Болгарии начался политический кризис. В ходе него князь Баттенберг отрёкся от престола. Новое болгарское правительство заняло антироссийскую позицию. В итоге дипломатические отношения между странами были разорваны.

Соперничество между Германией и Россией усугубилось экономическими противоречиями, которые получили название «таможенная война».

Александр III искал союзника. В результате Россия пошла на сближение с Францией. Согласно условиям военной конвенции, подписанной Россией и Францией, оба государства брали на себя взаимные обязательства на случай нападения стран-участниц Тройственного союза.

При Александре III завершился процесс присоединения к России Средней Азии. Бухарский эмират и Хивинское ханство после ряда поражений признали свою зависимость от России. Кокандское ханство оказало серьёзное сопротивление и было ликвидировано как государство.

В 1884 году туркменские племена перешли в подданство России.

В последние годы своего правления Александр III обратил пристальное внимание на Дальний Восток. Этот регион к концу XIX века стал новой ареной противостояния великих держав.

В конце XIX века зародилось марксистское движение. Его теоретики считали, что социализм возможен только после утверждения капитализма. Совершить переход к социализму может только рабочий класс, сложившийся при капитализме.

Первой русской марксистской организацией стала группа «Освобождение труда», созданная в Женеве.

В 1895 году петербургские марксисты объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его возглавил Владимир Ильич Ульянов. Организация отличалась большим числом участников и дисциплиной.

В конце XIX века более организованным стало либеральное движение. Оно опиралось на земства, которые должны были стать основой конституционных преобразований в России.

Таким образом в конце XIX века в России всё более назревали социальные противоречия, которые позже нашли отражение в первой русской революции.

Источник