СОВЕ́Т ЭКОНОМИ́ЧЕСКОЙ ВЗАИМОПО́МОЩИ

В книжной версии

Том 30. Москва, 2015, стр. 545

Скопировать библиографическую ссылку:

СОВЕ́Т ЭКОНОМИ́ ЧЕСКОЙ ВЗАИМОП О́ МОЩИ (СЭВ), межправительственная организация, координировавшая экономич. и научно-технич. сотрудничество социалистич. стран. Образован в янв. 1949 по инициативе СССР в качестве экономич. альтернативы Маршалла плану с целью формирования мировой социалистич. системы. Штаб-квартира СЭВ – в Москве. Учредители: СССР, Нар. Республика Болгария, Венг. Республика, Польск. Республика, Румынская Нар. Республика, Чехосл. Республика. Членами СЭВ являлись также: Нар. Республика Албания (февр. 1949 – 1961), ГДР (1950–90), Монг. Нар. Республика (с 1962), Республика Куба (с 1972), Социалистич. Республика Вьетнам (с 1978). Социалистич. Федеративная Республика Югославия участвовала в работе некоторых органов СЭВ (с 1964). Статус наблюдателей СЭВ имели КНР (до 1966), Нар. Республика Ангола, Лаосская Народно-Демократич. Республика, КНДР, Нар. Демократич. Республика Эфиопия и ряд др. стран. Деятельность регулировалась Уставом СЭВ (принят в 1959, изменения внесены в 1962, 1974, 1979), Конвенцией о правоспособности, привилегиях и иммунитетах СЭВ (1959, изменения внесены в 1974). Решения СЭВ не имели для стран-членов обязательного характера (за исключением решений по организац. и процедурным вопросам), носили рекомендательный характер, приобретали юридич. силу после одобрения руководством стран – членов СЭВ и заключения междунар. договоров. Осн. органы Совета: сессия СЭВ (высший орган, созывалась не реже одного раза в год поочерёдно в столицах стран-членов, делегации обычно возглавлялись главами правительств), секретариат Совета во главе с секретарём (главное должностное лицо СЭВ) – экономич. и исполнит.-адм. орган СЭВ; Исполнительный к-т (с 1962, входили заместители глав правительств, которые поочерёдно выполняли функции пред. Исполкома); постоянные комиссии и комитеты, которые организовывали и координировали сотрудничество в отд. областях нар. хозяйства. В структуре СЭВ действовали Ин-т по стандартизации (с 1962), Междунар. ин-т экономич. проблем мировой социалистич. системы (с 1970).

Источник

Принято решение о создании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

СЭВ — совет экономической взаимопомощи — межправительственная экономическая организация. Решение о её создании было принято 5 января 1949 года на закрытом Экономическом совещании представителей ряда стран Восточной Европы: СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии. Протокол о создании СЭВ был подписан в Москве 18 января 1949 года.

Изначально в СЭВ вошли 11 стран: Народная Республика Болгария, СССР, Польская Народная Республика, Венгерская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба, Монгольская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния, Чехословацкая Социалистическая Республика и Албания (которая с 1961 года в деятельности СЭВ участия не принимала). С 1961 года в решении некоторых вопросов совместно с СЭВ участвовала Югославия.

В функции СЭВ входило содействие объединению и координации сотрудничества в планомерном развитии хозяйства, экономического и научно-технического прогресса, выравниванию уровней экономического развития стран-членов организации.

Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. Высшим органом СЭВ являлась сессия, руководство осуществлялось Исполнительным Комитетом и Секретариатом Совета, которые находились в Москве. На сессии определялись направления деятельности и обсуждались вопросы, входящие в компетенцию СЭВ.

Активная деятельность СЭВ началась около 1960 года, когда руководство СССР пыталось сделать своего рода социалистическую альтернативу ЕЭС (Европейское экономическое сообщество или «общий рынок», предшественник Евросоюза).

На начало 1975 года СЭВ поддерживал отношения более чем с 30 международными, межправительственными и неправительственными экономическими и научно-техническими организациями. В октябре 1974 года организации был предоставлен статус наблюдателя в ООН.

Через СЭВ координировалась бартерная система торговли между странами-участницами, проводилось согласование и взаимная привязка планов. На долю стран-членов СЭВ в 1975 приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 года в несколько раз.

Источник

Совет экономической взаимопомощи

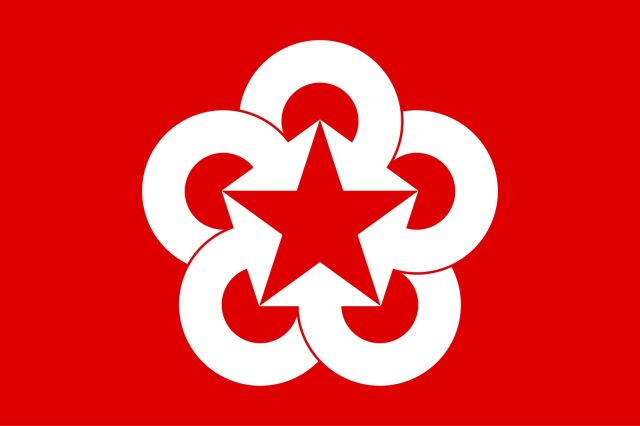

Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи (СЭВ, наиболее часто употребляемая англоязычная аббревиатура — англ. Comecon ) — межправительственная экономическая организация, действовавшая с 1949 по 1991 годы, созданная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.

Содержание

Создание

СЭВ создан в 1949 году, но по-настоящему активная его деятельность началась около 1960 года, когда руководство СССР пыталось сделать СЭВ своего рода социалистической альтернативой ЕЭС (Европейское экономическое сообщество или «общий рынок», предшественник Евросоюза). Его целью было экономическое и научно-техническое сотрудничество социалистических стран. Также разрабатывались единые стандарты и нормы для стран-участниц.

Период успешного функционирования организации

С 1964 года начала действовать новая система многосторонних расчетов между странами-членами СЭВ. Операции по этим расчетам осуществлялись Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), который был создан в октябре 1963 года в целях содействия развитию внешней торговли членов СЭВ для расширения их сотрудничества и реализации многосторонних расчетов в переводных рублях. 1 января 1970 года был образован Международный инвестиционный банк (МИБ) для предоставления долгосрочных и среднесрочных кредитов на проведение мероприятий, связанных с реализацией Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ.

В начале 1970-х годов страны-члены СЭВ перешли к новому этапу развития

Большое влияние на развитие социалистических стран оказал мировой энергетический кризис 1973—1974 годов, выразившийся в росте цен на нефть. Западные страны, стремясь ослабить зависимость от импорта сырья и топлива, оперативно перестраивали народнохозяйственные структуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий (как производство микропроцессоров) и биотехнологий, а неисчерпаемые по тогдашним представлениям запасы ресурсов в СССР плюс неповоротливая система ценообразования во взаимной торговле лишали страны СЭВ всяческих стимулов к таким новациям. Это обернулось серьёзнейшим отставанием на ключевых направлениях научно-технического прогресса.

Проблемы, вставшие перед СЭВ, требовали изменения форм его деятельности. В 1971 году была принята Комплексная программа социалистической экономической интеграции. Ставилась задача развития высших форм экономической интеграции — производственной кооперации и специализации, научно-технического сотрудничества, координации планов экономического развития, совместной инвестиционной деятельности. В 1970-е годы роль СЭВ в хозяйстве социалистических стран несколько возросла. В 1972—1974 годах создаются Международная экономическая организация «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент».

В 1974 СЭВ получил статус наблюдателя в ООН. Целью создания СЭВ провозглашалось содействие экономическому развитию стран-участников, повышение уровня индустриализации, уровня жизни, производительности труда и т. д. Органы СЭВ принимали решения и рекомендации по различным экономическим и научно-техническим вопросам; однако эти решения не имели обязательной юридической силы и принимались только с согласия заинтересованных стран-членов СЭВ и не распространялись на страны, заявившие о своей незаинтересованности в данном вопросе. Деятельность СЭВ имела ряд важных позитивных результатов: в странах, входящих в эту организацию, с помощью других членов СЭВ создавалась развитая индустрия, осуществлялось строительство, проводилось научно-техническое сотрудничество и т. д. СЭВ способствовал интеграции экономических систем стран-участников, их прогрессу в экономическом и техническом развитии. Через СЭВ координировалась клиринговая (бартерная) торговля между странами-участницами, проводилось согласование и взаимная привязка народнохозяйственных планов.

В 1975 на долю стран-членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 в несколько раз.

Кризисные 80-е и распад СЭВ

Между тем масштабы и формы производственной кооперации внутри СЭВ существенно отставали от западных стандартов. Этот разрыв увеличивался вследствие невосприимчивости нерыночного хозяйства к НТР. СССР и его партнеры реагировали на развитие негативных явлений во взаимной торговле: они приняли ряд «многосторонних программ» в целях оживления и интенсификации сотрудничества. На партийной встрече в Софии осенью 1985 года советская сторона предложила разработать комплексную программу научно-технического прогресса стран — членов СЭВ в целях уменьшения и последующего устранения отставания содружества в плане науки и техники. Попытка социалистических стран подключиться к европейским программам, в частности к «Эврике», не удалась, поэтому пришлось опираться на собственные силы. В ноябре 1986 года в Москве на Рабочей встрече высших руководителей стран-членов СЭВ Горбачев заявил, что нужно активизировать такой «могучий фактор прогресса», как сотрудничество соцстран. Им же было отмечено, что «во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов развитие мировой социалистической системы замедлилось». Об этом свидетельствовали и статистические сведения.

В 1987 году было решено создать единый социалистический рынок. В нём исходно содержался серьёзный реалистический потенциал. В целях реализации принятой «рыночной» стратегии на 44-й сессии СЭВ (1988 год) была образована временная рабочая группа его исполкома, призванная подготовить конкретные предложения, касающиеся методов и сроков намеченных преобразований механизма сотрудничества. Реформирование системы внешнеэкономических связей при сохранении в прежнем виде экономики стран—членов СЭВ было нереально. Кризис взаимного экономического сотрудничества стран СЭВ продолжал углубляться.

В 1988 в рамках СЭВ была разработана и введена система сертификации СЕПРОРЕВ, которая отличалась от принятых международных систем тем, что кроме требований безопасности здравоохранения и экологии, большое значение предъявляла к качественным технико-экономическим параметрам продукции, которая поставлялась в страны-члены СЭВ.

После смены режимов в восточноевропейских странах-членах СЭВ их новые правительства стали радикально пересматривать свои экономические и политические интересы. Приобретя полноценную независимость и начав решительные экономические преобразования, они взяли курс на максимально быстрое включение национальных экономик в мировое хозяйство, прежде всего в западноевропейские интеграционные процессы. Одновременно началась открытая и беспрецедентно острая критика СЭВ как организации, с одной стороны, и системы экономического взаимодействия в его рамках, — с другой.

В 1991 году СЭВ общей волей своих членов прекратил существование, не оставив преемника. Вместе с этим завершилась и история социалистической экономической интеграции.

Отдельные структуры, изначально созданные в рамках СЭВ (например, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Интерспутник), существуют и продолжают свою деятельность до сих пор.

Причины распада СЭВ и его последствия

Главная причина распада СЭВ — ко времени своего вступления на «путь социализма» большинство стран не достигли той высокой стадии индустриальной зрелости, которая предполагает формирование внутренних стимулов к интеграции. Крушению СЭВ в определённой мере способствовало и выдача желаемого за действительное и продуцирование неработающих интеграционных программ.

Безденежная торговля, которую на протяжении десятилетий вели страны соцлагеря, привела к тому, что практически все члены СЭВ пребывали в уверенности, что их обманывают, что их страна дает больше, чем получает. Социнтеграция вела к нивелировке экономик стран—членов СЭВ: сильные проигрывали, а слабые выигрывали. Если сравнивать экономическую ситуацию в странах Восточной Европы в 1928 году (пик предвоенного экономического подъема) и в 1970-м (наиболее успешный период функционирования СЭВа), то окажется, что доля стран Восточной Европы в мировом промышленном производстве увеличилась с 6,6 до 8,6 %. При этом доля Румынии выросла с 0,3 до 1 %, Болгарии — с 0,1 до 0,6 %, доля Венгрии — 0,36 до 0,6 %, в то время как доля Чехословакии снизилась с 1,7 до 1,5 %, а ГДР — с 2,8 до 2,4 %

Для СССР и России СЭВ сыграл двоякую роль. С одной стороны, СССР оказался обладателем долга в размере 15 млрд рублей. Дело в том, что в 1975—1985 годах партнеры по блоку были должны СССР 15 млрд руб., то за период с 1986 по 1990 годы роли поменялись: теперь уже Советский Союз задолжал 15 млрд руб. Поскольку Совет экономической взаимопомощи перестал существовать в неблагоприятный для СССР момент, расплачиваться с долгами пришлось именно ему. С другой, СССР был приобретён опыт по созданию организации, регулирующей экономическую деятельность нескольких стран.

Источник