Шпаргалка по мировой экономике.

28. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАН.

Группа стран с развитой рыночной экономикой к началу ХХI в. насчитывает немногим менее сорока государств, расположенных в Западной Европе, Северной Америке, Азии, Австралии и Океании. Двадцать девять из них объединены в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а семь государств (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия) называют большой семеркой. Именно эти страны определяют как направления развития всей системы мирового хозяйства, так и тенденции социально-экономического прогресса во всех государствах и регионах мира.

Одним из основных показателей уровня экономического развития отдельных стран и их группировок является размер ВВП на душу населения. Развитые страны сконцентрировали на своей территории значительную часть мировою общественного производства. При численности населения в 900 млн человек (14,5 % от общей численности жителей Земли) в 1999 г. они произвели ВВП стоимостью 18 070 млрд долл. (52,8 % мирового объема).

В этих государствах закономерностью общественного воспроизводства является его циклический характер, т. е. периодические колебания уровней производства, занятости, цен. На характер цикла в современных условиях влияют не только сроки обновления основного капитала, но и способность к быстрой реализации новшеств, а также превращение информации в один из главных ресурсов общественного производства.

Другой важной отличительной чертой экономики индустриальных стран является неравномерность социально-экономического развития отдельных стран, их различных группировок в отдельные периоды, что непосредственно связано с цикличностью развития рыночной экономики. Она выражается в различных темпах роста общественного производства, производительности труда, различиях в уровне доходов на душу населения и т. д. Если в начале ХIХ в. лидером в мировой экономике была Англия, то к концу ХIХ в. она уступила свое первенство США, но продолжала сохранять ведущие позиции в Западной Европе. В начале ХХ в. быстро укрепили свои позиции в мировой экономике Германия и Франция.

В последние десятилетия ХХ столетия усилились процессы выравнивания уровней экономического развития. Этому способствовали освоение достижений НТР, развитие интеграционных процессов в Западной Европе и Северной Америке, деятельность ТНК. 24 тыс. ТНК, составляющих сегодня основу мирового экономического порядка, имеют штаб-квартиры в четырнадцати из наиболее развитых стран мира, а четыреста семь из пятисот крупнейших промышленных, сервисных и сельскохозяйственных корпораций принадлежат странам Большой семерки. Эти пятьсот крупнейших ТНК производят сегодня более 1/4 общемирового объема товаров и услуг, их доля в экспорте промышленной продукции равна 1/3, а в мировой торговле технологиями и управленческими услугами – 4/5.

Значительно отстают по уровню социально-экономического развития такие страны, относящиеся к развитым, как Испания, Португалия, Греция. Проблема выравнивания уровней экономического развития остается актуальной для развитых стран на ближайшую перспективу.

Источник

Современное состояние хозяйственно-экономической жизни промышленно развитых стран

Группа стран с развитой рыночной экономикойк началу XXI в. насчитывает немногим менее сорока государств, расположенных в Западной Европе, Северной Америке, Азии, Австралии и Океании. Двадцать девять из них объединены в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),а семь государств (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия) называют большой семеркой.Именно эти страны определяют как направления развития всей системы мирового хозяйства, так и тенденции социально-экономического прогресса во всех государствах и регионах мира.

Одним из основных показателей уровня экономическогоразвития отдельных стран и их группировок является размер ВВП на душу населения. Развитые страны сконцентрировали на своей территории значительную часть мировою общественного производства. При численности населения в 900 млн человек (14,5 % от общей численности жителей Земли) в 1999 г. они произвели ВВП стоимостью 18 070 млрд долл. (52,8 % мирового объема).

В этих государствах закономерностью общественного воспроизводстваявляется его циклический характер,т. е. периодические колебания уровней производства, занятости, цен. На характер цикла в современных условиях влияют не только сроки обновления основного капитала,но и способность к быстрой реализации новшеств, а также превращение информации в один из главных ресурсов общественного производства.

Другой важной отличительной чертойэкономики индустриальных стран является неравномерность социально-экономического развитияотдельных стран, их различных группировок в отдельные периоды, что непосредственно связано с цикличностью развития рыночной экономики. Она выражается в различных темпах роста общественного производства, производительности труда, различиях в уровне доходов на душу населения и т. д. Если в начале XIX в. лидером в мировой экономике была Англия, то к концу XIX в. она уступила свое первенство США, но продолжала сохранять ведущие позиции в Западной Европе. В начале XX в. быстро укрепили свои позиции в мировой экономике Германия и Франция.

В последние десятилетия XX столетия усилились процессы выравнивания уровней экономического развития. Этому способствовали освоение достижений НТР, развитие интеграционных процессов в Западной Европе и Северной Америке, деятельность ТНК. 24 тыс. ТНК, составляющих сегодня основу мирового экономического порядка, имеют штаб-квартиры в четырнадцати из наиболее развитых стран мира, а четыреста семь из пятисот крупнейших промышленных, сервисных и сельскохозяйственных корпораций принадлежат странам Большой семерки. Эти пятьсот крупнейших ТНК производят сегодня более 1/4 общемирового объема товаров и услуг, их доля в экспорте промышленной продукции равна 1/3, а в мировой торговле технологиями и управленческими услугами – 4/5.

Значительно отстают по уровню социально-экономического развития такие страны, относящиеся к развитым, как Испания, Португалия, Греция. Проблема выравнивания уровней экономического развития остается актуальной для развитых стран на ближайшую перспективу.

Новый экономический порядок

Новый экономический порядок (НЭП) – пакет выдвинутых развивающимися странами предложений о коренных изменениях в их отношениях с индустриально развитыми странами; эти отношения имеют своей цельюускорение экономического роста развивающихся стран и перераспределение мирового дохода в их пользу.

Декларация по установлению нового международного экономического порядкабыла принята 1 мая 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

В ней отмечалось, что на развивающиеся страны, в которых проживает 70 % населения земного шара, приходится лишь 30 % мирового дохода. Новый международный экономический порядок должен быть основан на двадцати принципах,среди которых:

1) суверенное равенство государств, самоопределение всех народов, недопустимость приобретения территории силой, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела других государств;

2) полное и эффективное участие на основе равенства всех стран в разрешении мировых экономических проблем;

3) каждая страна имеет право принять ту экономическую и социальную систему, которую она считает наиболее подходящей для ее собственного развития;

4) полный неотъемлемый суверенитет каждого государства над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью;

5) регулирование и надзор за деятельностью транснациональных корпораций путем принятия мер в интересах национальной экономики стран, в которых действуют такие корпорации, на основе полного су’ веренитетаэтих стран;

6) право развивающихся стран и народов территорий, находящихся под колониальным и расовым господством и иностранной оккупацией, на достижение освобождения;

7) справедливое и равноправное соотношение между ценами на сырье, сырьевые товары, готовые изделия и полуфабрикаты, экспортируемые развивающимися странами, и ценами на товары, экспортируемые ими;

8) оказание всем международным сообществом активной помощи развивающимся странам без каких-либо политических или военных условий;

9) обеспечение благоприятных условий для передачи финансовых средств развивающимся странам. Все основные положения Декларации были развиты и дополнены в Программе действий по установлению нового международного экономического порядка(принятой одновременно с Декларацией) ив Хартии экономических прав и обязанностей государств(одобренной на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1974 г.).

Программа нового международного экономического порядка вызывает ожесточенные споры. По мнению бедных стран выдвигаемые этой программой предложения проникнуты духом равенства и справедливости. Однако для многих развитых стран идея программы сводится к требованию радикального перераспределения доходов и богатства в современном мире, что вовсе не входит в их планы. Многие развитые страны убеждены, что не существует «быстрого излечения» от экономической отсталости и что бедные страны должны пройти тем же путем терпеливого напряженного труда и постоянного накопления капитала, по которому прошли развитые страны за последние два столетия.

67. Результаты экономических преобразований стран с переходной экономикой

Успех проведенных рыночных реформ следует оценивать с позиций выхода стран на траекторию экономического роста.

В экономике переходного периода для осуществления глубоких и масштабных институциональных преобразований экономические функции государства не могут определяться только кредитно-денежной и финансовой политикой.

В экономической литературе часто противопоставляют шоковыйи эволюционный варианты,при этом предпочтение дается пути, по которому пошел Китай. Предполагается, что выбор стран шокового варианта был неудачным.

Стремительный уход государства из экономики в Российской Федерации привел к институциональному вакууму,что в немалой мере способствовало криминализации экономической деятельности,нарастанию экономического кризиса. Экономика оказалась неуправляемой, объекты государственной собственности – бесхозными, доступными для спонтанной приватизации.Страны Восточной Европы, добившись первых устойчивых шагов финансовой стабилизации, усилили роль государства в формировании рыночной трансформации.

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, Хорватия с помощью реформ наиболее быстро справились со своими задачами и успешно преодолевают кризис и инфляцию. В Румынии продажа находящихся в наличии нефтяных ресурсов помогла менее болезненно осуществить стабилизационные процессы. В Польше, Чехии, Венгрии и Словакии краткость стабилизационного периода во многом предопределялась реформами, прове-‘денными в период рыночного социализма.

Однако были страны, где спад не прекращался. Стабилизациявела лишь к его замедлению. Зачастую это было вызвано непоследовательностью в проведении рыночных реформ. Такая ситуация характерна прежде всего для России, Украины, Белоруссии, Болгарии.

В странах, развивающихся по эволюционному пути,наибольших успехов достигли Китай и Вьетнам, в которых ход реформ сопровождался экономическим ростом.

Плавное вхождение в рынок возможно при своевременности рыночных реформ и применения сформированной комплексной программырыночных преобразований, которая должна: 1)четко разграничить функции рынка и «плана», характерные для смешанной экономики (иной она и не могла быть в силу невозможности сразу уйти от всесилия государственной собственности);

2) усиленно поддерживать новый альтернативный сектор экономики, и прежде всего малыйи средний бизнес.Только при достижении успехов альтернативной экономики следует проводить постепенную приватизацию;

3) ограничить всевластие спекулятивного капитала,который особенно разрастался на начальных стадиях рыночной трансформации, и подчинить государственный контроль задаче обеспечения выгодности реального сектора не в отдаленном будущем, а хотя бы в среднесрочной перспективе;

4) расширить сферу государственного контроляна микроэкономические процессы, соединив макроэкономическую стабилизациюс реформированием предприятий и их менеджмента, с запуском механизма банкротств.

Источник

Современное состояние промышленно развитых стран

В группу индустриальных стран входит 31 наиболее развитая страна с высоким уровнем доходов. На их долю приходится более 50% производимого в мире ВВП. В 1999 году США производили 21,9 %, ЕС — 20,3, Япония 7,6 % мирового ВВП.

Следствием этого является высокий уровень ВВП на душу населения. В 1997 году среднедушевой размер ВВП в мире составлял 5130 долл., а в группе индустриальных стран — 25700 долл. Средневзвешенная величина этого показателя для развивающихся стран и стран с переходной экономикой равнялась 1250 долл. Это означает, что страны-лидеры опережали остальной мир по величине ВВП на душу населения почти в 21 раз. Исчисление ВВП по паритету покупательной способности сокращает этот разрыв до 7 раз.

В структуре производства ВВП индустриальных стран ведущая роль принадлежит сфере услуг — более 60%. Примерно 25% ВВП создается в промышленности, 3% — в сельском хозяйстве.

На современном этапе развития эта группа стран обладает крупнейшим в мире научно-техническим потенциалом, являющимся не только главным фактором динамичного развития ее экономик, но и решающим фактором конкурентоспособности, которая в развитых странах мира складывается из высокотехнологичного промышленного производства, высокоэффективного сельского хозяйства, значительных государственных и внутрифирменных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, высокой квалификации рабочей силы.

Промышленно развитые страны являются крупнейшими в мире производителями и потребителями продукции высоких технологий: доля США в производстве наукоемкой продукции составляет 36%, Японии — 29%, ЕС — 32%. Доля машиностроительной продукции в общей стоимости экспорта достигает в Японии 64%, в США и Германии — 48%, Швеции — 44%, Канаде — 42%. Одновременно США импортируют примерно 1/4 мирового экспорта машинотехнической продукции.

Страны, входящие в эту группу, лидируют в таких отраслях промышленности, как электронная, электротехническая, авиакосмическая, автомобиле- и судостроение, химическая, производство вооружений и военной техники и т.п.

Сельское хозяйство индустриальных стран утратило трудоемкий характер и превратилось в капитало- и наукоемкую отрасль, активно использующую современные биотехнологии. Сегодня промышленно развитые страны производят 30% мирового валового сбора зерна. Они же лидируют по урожайности, которая в Японии составляет 54 ц с га, в США — 47, ЕС — 46 (для сравнения, в России — 14—16 ц с га). Промышленно развитые страны превосходят развивающиеся страны по надоям молока с 1 коровы в 6 раз, а по выходу мяса — в 1,4 раза.

В сфере услуг этих стран наиболее интенсивно растет доля бизнес-услуг (финансовых, страховых, аудиторских, консалтинговых, информационных, рекламных и т.д.), услуг здравоохранения, образования, международного туризма.

Удельный вес расходов на НИОКР (научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы) в ВВП развитых стран на протяжении последних 15 лет достаточно стабилен на уровне 2—3%. В 2000 году он составлял в США 2,8% ВВП, Японии — 2,9%, Германии — 2,7% ВВП, что в абсолютном выражении представляет собой внушительные суммы (для сравнения, в России этот показатель в 1997 году был равен 0,2%). В рейтинге стран по способности к инновационной деятельности в 1999 году (как и в 1995) первые 15 мест занимали представители этой группы. Первые 5 мест принадлежали, соответственно, Японии, Швейцарии, США, Швеции, Германии. США занимают лидирующие позиции в мире по таким направлениям НИОКР, как разработка и производство суперкомпьютеров военного и производственного направления, новые технологии в охране окружающей среды, производство авиакосмической техники, лазеров и биотехнологий. Страны Западной Европы занимают передовые позиции в строительстве АЭС, транспортном машиностроении, производстве средств связи, фармацевтических препаратов. Япония специализируется на производстве промышленных роботов, информационных систем, медицинской электроники, электронной потребительской техники и др.

Научно-технический потенциал промышленно развитых стран напрямую связан с высоким образовательным и квалификационным уровнем их рабочей силы. В США, например, лишь 11,6% взрослого населения имеет образование ниже среднего, 38,7% законченное среднее образование, 38, 4% — высшее или незаконченное высшее образование.

Отличительными особенностями экономического развития промышленно развитых стран являются постоянно растущие валовые капиталовложения, сравнительно низкая инфляция и безработица.

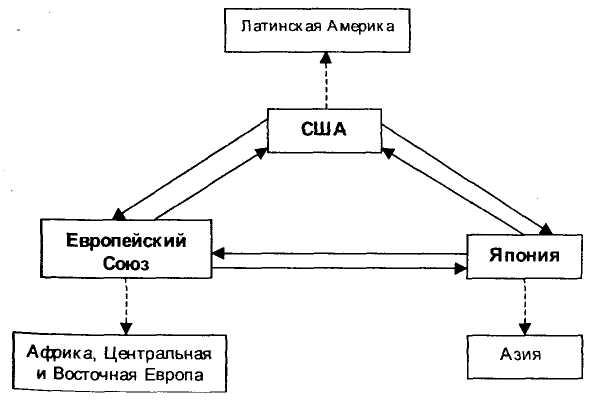

Страны этой группы — США, Европейский Союз и Япония, образуют три наиболее развитых центра мировой экономики (триаду), в значительной мере определяющего архитектуру современного мирового хозяйства. С одной стороны, бесспорным приоритетом их внешнеэкономических связей являются связи друг с другом, с другой — каждый из центров триады имеет регионы своего предпочтительного влияния в мировой экономической системе (рис. 1).

США являются центром притяжения прежде всего для развивающихся стран Латинской Америки. Западная Европа традиционно поддерживает тесные отношения с Африкой, Ближним и Средним Востоком. С распадом СССР и Совета Экономической Взаимопомощи в сферу ее влияния вошли страны с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы. Подсистема Японии охватывает большую часть азиатского континента.

Рис. 1. Триада и ее подсистемы в мировой экономике

США занимают особое место лидера в мировой экономике. В них производится более 1/5 мирового ВВП. На их долю приходится 12,5% мирового экспорта товаров и 18,2% мирового экспорта услуг, 17,0% мирового импорта, 30% экспорта мировых инвестиций (в 1998 году) и 20,5% их мирового импорта.

За послевоенные десятилетия Япония добилась внушительных успехов в становлении национальной экономики. По динамике роста, мотивации экономической деятельности, формам организации бизнеса и менеджменту, достижениям в конкурентоспособности и качестве товарной продукции эта страна не имела аналогов среди индустриально развитых государств.

Накопленный экономический потенциал выдвинул Японию на вторую после США позицию в современном мире. Масштабы японской экономики в 2 раза превышают масштабы экономик всех остальных стран Азии.

По уровню своего экономического развития западноевропейские государства неоднородны. Основная экономическая мощь региона приходится на четыре индустриально развитые страны (Франция, Германия, Великобритания и Италия), которые производят 76% европейского ВВП, в том числе: Германия — 26%, Франция — 16%, Великобритания — 15%, Италия — 13%.

Важными факторами развития национальных экономик этой группы стран является их доминирующая роль в процессах международной торговли товарами, услугами, технологиями, в международных перемещениях предпринимательского и ссудного капитала, их роль мировых центров притяжения рабочей силы, деятельность их транснациональных компаний и др.

Источник