География депрессии: хуже России только в Африке

География плохого настроения

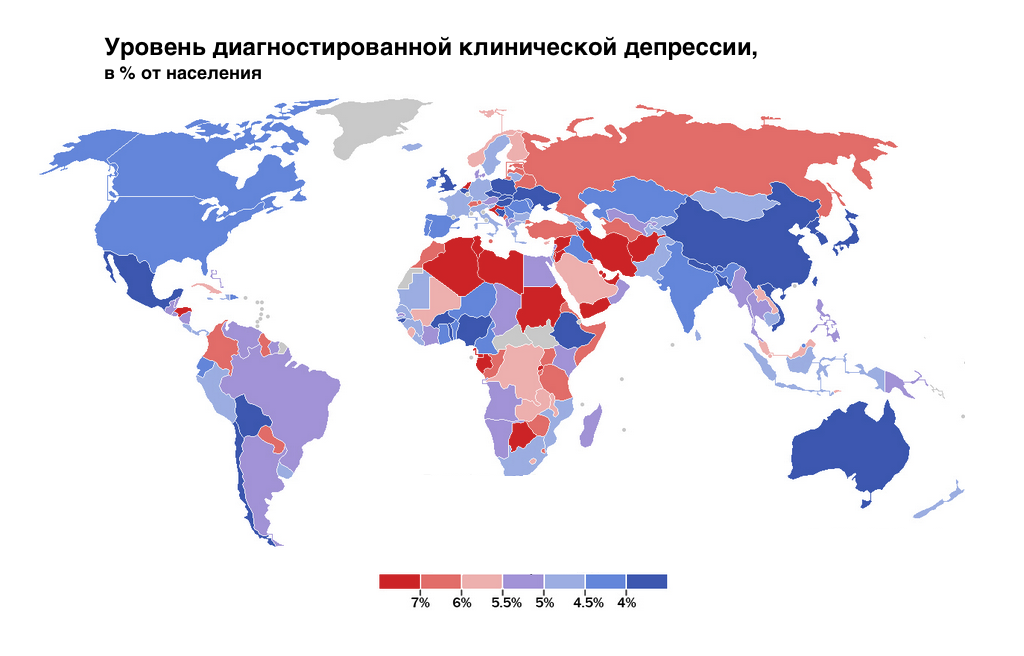

Всего депрессии подверженны более 4% жителей планеты.

Хуже всего дела с настроением обстоят в Африке и на Ближнем Востоке. В этих регионах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости депрессией — более 7% населения.

Россия не очень далеко ушла от стран, в которых жители страдают от голода или переживают последствия военных конфликтов. Примерно у 6% россиян была диагностирована клиническая депрессия или неврастения.

Самые психологически здоровые регионы: Восточная и Юго-восточная Азия и Австралия. Там психологические расстройства зафиксированы всего у 4% населения.

Самая депрессивная страна мира — Афганистан: один из пяти местных жителей страдают от психологических проблем.

Наименее депрессивным местом на планете является Япония, где уровень диагностированной депрессии составляет менее 2,5% от населения.

Белые пятна на карте

Впрочем, ученые оговариваются, что на их карте есть свои белые пятна. Не во всех государствах система здравоохранения может зафиксировать депрессию. Чтобы повысить точность результатов, исследователи использовали дополнительный показатель — скорость, с которой в стране ставятся диагнозы «депрессия».

Но и этого оказалось недостаточно. В некоторых регионах результаты оказались аномальными. Например, несколько африканских государств, Мексика и Ирак попали в группу самых недепрессивных стран.

Благодушное настроение жителей азиатских стран объясняется не восточной мудростью, а табу в отношении психических расстройств. Поэтому уровень депрессии в Азии искусственно занижается.

Не блажь, а болезнь

В России не принято воспринимать депрессию всерьез. Но на самом деле, это серьезная проблема.

Психологические расстройства находятся на втором месте в списке причин, ведущих к инвалидности. Они так же повышают риск самоубийств и смерти от болезней сердца. В 2010 году депрессия поднялась с 11 на 8 место в списке причин, ведущих к болезням. Казалось бы такой пустяк, как плохое настроение, намного опасней для человечества, чем травматизм от ДТП, хроническая обструктивная болезнь легких и преждевременные роды.

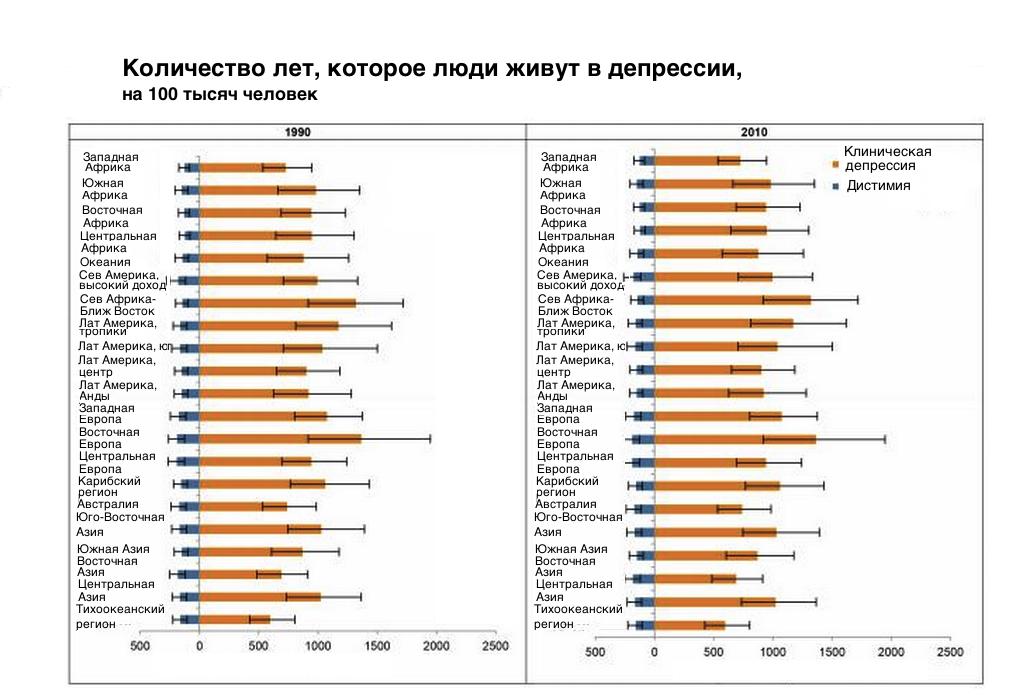

Для оценки ущерба, который наносит депрессия, ученые ввели специальный показатель DALY — количество непрожитых лет на 100 тысяч жителей. В 2010 году этот показатель в мире составлял 16 млн лет.

В регионе Восточной Европы, к которому относится Россия в 2010 году потери составили около 1,5 тысяч непрожитых лет на каждые 100 тысяч жизней.

Самый большой ущерб зафиксирован в Афганистане и в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Эритрее, Руанде, Ботсване, Габоне, Хорватии, Нидерландах и Гондурасе. Самый низкий — в процветающих экономиках Азии, включая Японию.

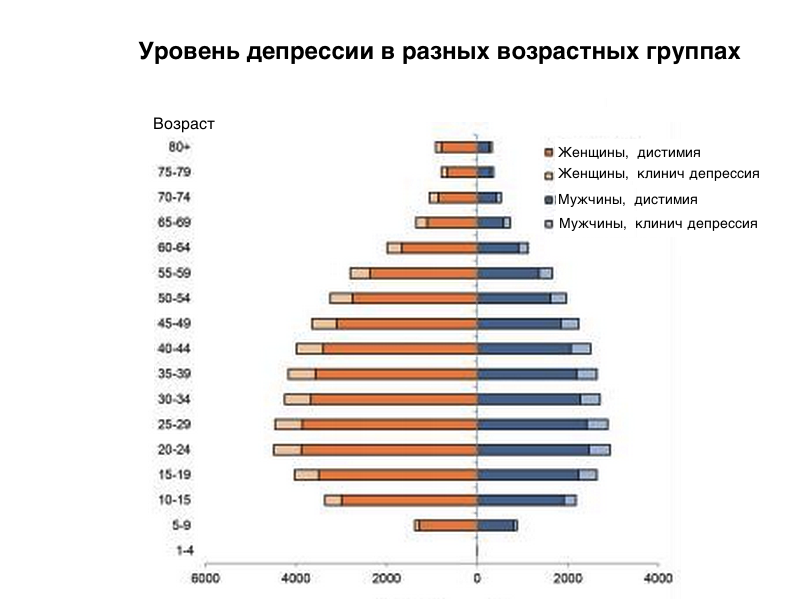

Наиболее подверженны депрессии девушки в возрасте от 20 до 29 лет.

Высокий уровень депрессивных расстройств стабильно держится во всех возрастных группах, и только среди людей старше 60 лет он начинает постепенно снижаться.

Уровень депрессии 9-летних детей и 80-летних стариков примерно одинаков.

В целом, женщины намного чаще мужчин страдают от депрессии.

В исследовании 2010 года специалисты Межамериканского банка развития установили связь между экономикой и настроением. Безработица, низкие доходы и высокий уровень неравенства коррелирует с высоким уровнем депрессии. Кроме этого на уровень депрессии очевидным образом влияют военные конфликты на территории страны.

Источник

Распространенность и статистика депрессии в разных странах мира

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

В последние годы депрессия считается во всем мире одной из основных причин снижения и утраты трудоспособности. По доле потерянных для полноценной жизни лет именно депрессивные расстройства опережают все прочие психические заболевания, включая такие, как болезнь Альцгеймера, алкоголизм и шизофрения. Депрессии занимают четвертое место среди всех заболеваний по интегративной оценке бремени, которое несет общество в связи с ними. Так, A. Nierenberg (2001) отмечает, что в Америке ежегодно около 6 млн человек страдают от депрессии, а на их лечение затрачивается более 16 млрд долларов. К 2020 г. по этому критерию депрессивные расстройства займут уже второе место, уступая только ишемической болезни сердца.

Отсюда понятно, что разработка эффективных методов терапии и профилактики депрессивных расстройств является одной из наиболее важных задач современной психиатрии. Не будет преувеличением назвать эту задачу краеугольным камнем охраны психического здоровья в XXI в. Решение столь сложной проблемы требует учета разнообразных факторов, способствующих возникновению депрессий, влияющих на их течение, определяющих их прогноз и эффективность лечения. К числу таковых, безусловно, относятся этнокультуральные факторы, роль которых в этиопатогенезе депрессий признается на сегодняшний день практически всеми исследователями. В частности, американские психиатры L.J.Kirmayer и D.Groleau (2001) утверждают, что наличие этнографических знаний является необходимым условием для понимания причин, семиологии и течения депрессивных расстройств.

Современное состояние исследований депрессивных расстройств

Как уже отмечалось, в последние десятилетия во всем мире определяется тенденция к увеличению заболеваемости населения депрессивными расстройствами. По данным выполненных под эгидой ВОЗ эпидемиологических исследований, построенных на безвыборочном обследовании пациентов общемедицинской сети в 14 странах мира, средний уровень распространенности депрессий в последнем десятилетии XX в. по сравнению с 60-ми годами (0,6 %) составил 10,4 %. Таким образом, за прошедшие 30 лет число больных с депрессивными расстройствами выросло более чем в 17 раз.

Распространенность депрессии в системе первичной медицинской помощи (по данным ВОЗ)

| Страна | Депрессивные расстройства, % |

| Япония | 2,6 |

| Индия | 9,1 |

| Китай | 4,0 |

| Германия | 11,2 |

| Нигерия | 4,2 |

| Франция | 13,7 |

| Турция | 4,2 |

| Бразилия | 15,8 |

| Италия | 4,7 |

| Нидерланды | 15,9 |

| США | 6,3 |

| Англия | 16,9 |

| Греция | 6,4 |

| Чили | 29,5 |

| Средний показатель | 10,4 |

С учетом того, что выявление и клиническая квалификация депрессивных расстройств были проведены в рамках одной программы по единым методическим и клинико-диагностическим критериям и с использованием общего инструмента, обращает на себя внимание значительный (в 10 и более раз) разброс показателей распространенности депрессий в различных странах мира: от 2,6 % — в Японии до 29,5 % — в Чили. При этом выделить те или иные закономерности различий представляется затруднительным. Можно лишь с осторожностью сказать о тенденции меньшей распространенности депрессивных расстройств в азиатских, африканских и североамериканских странах, а также в государствах Юга Европы и большей — в странах Западной Европы и Латинской Америки. Что касается уровней социально-политической стабильности и экономического развития анализируемых стран, то какой-либо связи распространенности депрессивных расстройств с этими показателями не обнаружено. Полученные данные могут указывать на определенную роль собственно этнокультуральных факторов в возникновении и распространенности депрессивной патологии.

Многие исследователи полагают, что реальная цифра распространенности депрессий может оказаться еще выше, если учесть случаи так называемых расстройств депрессивного спектра — некоторые формы патологии влечений, зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, соматоформные, психосоматические и невротические расстройства, протекающие с депрессивной симптоматикой.

Так, согласно результатам проведенного в США безвыборочного обследования 226 человек в учреждениях общемедицинской помощи, у 72 % из них были выявлены признаки невыраженной депрессии, наблюдавшиеся в течение 4 нед, — угнетенное настроение, нарушения в познавательной сфере и отдельные вегетативные проявления. У уг из них в анамнезе отмечались большие депрессивные расстройства, при этом почти в половине случаев наблюдалась наследственная отягощенность униполярной депрессией. Исходя из этого, авторы сделали следующие выводы:

- в клинической картине невыраженной депрессии преобладают сниженное настроение, нарушения в познавательной сфере, а вегетативные симптомы встречаются значительно реже;

- невыраженная депрессия может встречаться или как самостоятельное заболевание, или как стадия рецидивирующего униполярного депрессивного расстройства;

- невыраженные депрессии должны рассматриваться в рамках континуума «клинической серьезности».

По сведениям отечественных исследователей, в России около половины лиц, обращающихся в территориальные поликлиники, имеют те или иные признаки депрессивных расстройств. Распространенность легких депрессивных расстройств, смешанных тревожно-депрессивных состояний и их встречаемость при соматических заболеваниях достигают еще больших величин.

Клиническая структура депрессий, впервые выявленных у пациентов общесоматической сети, согласно результатам исследования, проведенного в Москве М.Н.Богдан (1998): депрессивный эпизод — 32,8 %, рекуррентное депрессивное расстройство — 29 %, хронические аффективные расстройства, в том числе циклотимия и дистимия — 27,3 %, биполярное аффективное расстройство — 8,8 % случаев.

Практически все исследователи признают роль возраста и пола в возникновении и распространенности депрессивных расстройств. По данным ВОЗ (2001), депрессии чаще всего развиваются в зрелом возрасте. При этом в возрастной группе 15 лет — 44 года эти расстройства являются вторым по тяжести бременем, составляя 8,6 % от количества лет жизни, потерянных в результате инвалидности. Кроме того, в литературе имеются сведения о наличии этнокультуральных различий в отношении возрастной предпочтительности возникновения депрессивных состояний.

Так, если в ряде африканских стран (Лаос, Нигерия) отмечается преобладание среди больных депрессивными рас- свойствами лиц зрелого возраста — 30-45 лет, то в США эти заболевания наиболее часто развиваются у «взрослых подростков». В подтверждение можно привести данные аналитического обзора П.И.Сидорова (2001), из которых следует, что в США страдают депрессиями 5 % населения в возрасте от 9 до 17 лет, а в Ehmre — 10 % от общего числа всех школьников. В большинстве европейских стран наиболее высокая распространенность депрессивных расстройств выявляется у лиц пожилого возраста. Это связано с присущим данному возрасту накоплением жизненных трудностей и снижением психологической устойчивости.

Половые особенности распространенности депрессий отражены в материалах ВОЗ (2001), согласно которым распространенность депрессий в большинстве стран мира выше среди женщин. Так, средняя частота униполярного депрессивного расстройства составляет 1,9 % у мужчин и 3,2 % — у женщин, а впервые возникшего депрессивного эпизода — соответственно 5,8 и 9,5 %.

Среди социальных факторов, способствующих развитию депрессий, особо выделяются бедность и взаимосвязанные с ней безработица, низкий образовательный уровень, бездомность. Все эти факторы являются уделом значительной части людей в контрастных по уровню доходов населения странах. Так, по результатам транснациональных исследований, проведенных в Бразилии, Чили, Индии и Зимбабве, депрессивные расстройства в среднем в 2 раза чаще встречаются в группах населения с низкими доходами, чем среди богатых.

Согласно единодушному мнению исследователей, во всех странах лица с депрессивными расстройствами отличаются наиболее высоким риском совершения самоубийств. Более подробно этот аспект проблемы будет рассмотрен нами в соответствующем разделе этой книги. Здесь же мы ограничимся лишь некоторыми цифрами, подтверждающими правильность такого заключения. По данным мировой литературы, среди всех суицидентов удельный вес лиц с депрессиями составляет 35 % в Швеции, 36 % — в США, 47 % — в Испании, 67 % — во Франции. Существует также информация о том, что 15-20 % больных, страдающих депрессией, кончают жизнь самоубийством.

Значительно реже встречаются в литературе сведения об этнокультуральных особенностях клинической картины депрессивных расстройств. В этом отношении заслуживают внимания сравнительные исследования клинических проявлений депрессий в восточной и западной культурах.

Большинство авторов отмечают, что в восточных культурах депрессии значительно чаще имеют соматизированный характер. В нашей стране к аналогичному убеждению пришли В.Б.Миневич (1995) и П.И.Сидоров (1999), установившие соответственно, что у бурят и малочисленных народов Севера России развиваются почти исключительно соматизированные депрессии, что значительно затрудняет их своевременное выявление и лечение. В.Б.Миневич объяснял данный феномен тем, что жалобы депрессивного спектра (подавленное настроение, угнетенность, тоска) абсолютно ненормативны в восточной культуре, к которой относится и бурятская. Исходя из этого, депрессии в восточных этносах изначально приобретают соматизированный характер.

Представленные данные косвенно подтверждаются результатами ряда зарубежных исследований, касающихся хронического депрессивного расстройства, — дистимии. Принято считать, что распространенность этого заболевания в разных странах мира приблизительно одинакова и составляет в среднем 3,1 %. Вместе с тем, по сведениям L.Waintraub и J.D.Guelfi (1998), в странах Востока соответствующие показатели существенно ниже, например на Тайване они составляют лишь 1 %. Однако остается неясным, действительно ли дистимия встречается на Востоке реже или она попросту не распознается вследствие своей соматизации.

Таким образом, существуют научно подтвержденные различия распространенности и клинических проявлений депрессивных расстройств в восточных и западных культурах. Кроме того, в литературе есть сведения о существовании «внутренних» (субкультуральных) различий в каждой из этих культур. Этому посвящена оригинальная работа отечественной исследовательницы Л.В.Ким (1997), изучившей клинико-эпидемиологические особенности депрессий среди подростков этнических корейцев, проживающих в Узбекистане (Ташкент) и Республике Корея (Сеул).

Автором установлено, что распространенность активно выявленных депрессивных расстройств в общей популяции подростков Сеула (33,2 %) почти в 3 раза превышает аналогичный показатель в Ташкенте (11,8 %). Это достоверный показатель, поскольку исследование выполнялось по единым методическим подходам и базировалось на общих клинических критериях.

По мнению Л.В.Ким, более высокая распространенность депрессий среди подростков Южной Кореи обусловлена социально-средовыми факторами. В последние десятилетия в стране утвердилось представление о неразрывной связи престижного положения в обществе и высшего образования, поэтому число абитуриентов многократно превышает количество мест в университетах, а требования, предъявляемые к учащимся, становятся все более высокими. На этом фоне формируется так называемый «прессинг успеха», проявляющийся, с одной стороны, стремлением подростка к достижению успеха и желанием соответствовать притязаниям родителей; с другой стороны, присутствием страха, тревоги, ожиданием провала и неудачи. В силу этого «прессинг успеха» становится одним из наиболее мощных факторов риска развития депрессий у южнокорейских подростков.

Автор считает, что дополнительными аргументами в пользу депрессогенной роли «прессинга успеха» в контингенте подростков жителей Сеула служат:

- больший удельный вес среди «депрессивных подростков» представителей мужского пола как следствие традиционной для Южной Кореи ориентации на достижение социальных и профессиональных успехов именно мужчинами;

- зависимость депрессии от наличия того или иного хронического соматического заболевания, препятствующего достижению социальных успехов и карьерных устремлений подростка;

- значимое (более чем в 2 раза) преобладание школьников с высокой успеваемостью среди «депрессивных подростков» в Сеуле по сравнению с соответствующей группой Ташкента, что отражает более высокий уровень социально детерминированных притязаний в условиях конкурентного общества.

Что касается других патогенных социально-психологических факторов, то у страдающих депрессиями подростков из Узбекистана по сравнению с их сверстниками из Сеула достоверно чаще выявляются межличностные проблемы, в том числе с родителями (в 4,2 раза), учителями (в 3,6 раза), сиблингами (в 6 раз), сверстниками (в 3,3 раза). Это может быть объяснено определенными субкультуральными различиями представителей метрополии и диаспоры. В частности, в отличие от Узбекистана в Корее подростки воспитываются на традициях буддизма, порицающих открытые проявления агрессии и конфликтности. Анализ иных социодемографических и социально-психологических факторов не позволил установить их значимой связи с формированием депрессивных расстройств у подростков как в Корее, так и в Узбекистане.

В клиническом отношении при изучении депрессивных расстройств у подростков сравниваемых субпопуляций каких-либо этнокультуральных особенностей и различий не обнаружено. Наиболее частыми типологическими вариантами депрессии являются тоскливая депрессия (28,4 %), астено-апатическая (20,9 %), тревожная (16,4 %), с психопатоподобными проявлениями (13,4 %), с дисморфофобическим синдромом (11,9 %), с соматовегетативными нарушениями (9 %). По клиническим критериям DSM-1V, почти половину всех случаев составили легкие депрессии (Mild) — 49,3 %, за ними следуют умеренно выраженные депрессии (Moderate) — 35,1 % и наименьший удельный вес приходится на выраженные депрессии (Severe) — 15,6 %.

Таким образом, распространенность, условия формирования, клинические проявления депрессивных расстройств могут иметь не только этнокультуральные, но и этносубкультуральные различия, знание которых важно для психиатров.

В российской психиатрии этнокультуральные исследования депрессивных расстройств весьма немногочисленны. В этом отношении можно отметить цикл сравнительных транскультуральных исследований депрессий, выполненных О.П.Вертоградовой и соавт. (1994, 1996). В одной из работ авторами были изучены культуральные особенности депрессивных расстройств у коренного населения Республики Северная Осетия (Алания). Особенностью осетин является то, что, проживая на Северном Кавказе, они не относятся к народам Северокавказской семьи. По своей этнической принадлежности осетины входят в иранскую этническую группу, наряду с таджиками, афганцами, курдами. При исследовании было установлено, что у страдающих депрессивными расстройствами осетин в сравнении с русскими больными выше уровень идеаторных компонентов депрессии, дисфорических нарушений, алекситимии, ваготонических симптомов и соматических составляющих.

В другом исследовании этого авторского коллектива был проведен сравнительный клинико-эпидемиологический анализ депрессий в российской (Москва) и болгарской (София) популяциях. Объектом исследования послужили больные с депрессивными расстройствами, выявленные в общесоматических поликлиниках. По базисным клиническим параметрам (гипотимия, тревога, истощаемость, витализация аффекта, суточные колебания настроения, расстройства сна) больные сравниваемых национальностей практически не отличаются. Вместе с тем у русских пациентов чаще выявляются идеи малоценности, ангедония, слабодушие, сужение круга ассоциаций, а у больных болгар — телесные сенсации.

Из последних работ, касающихся этнокультуральных аспектов депрессивной патологии, обращает на себя внимание исследование О.И.Хвостовой (2002), изучавшей депрессивные расстройства у алтайцев — небольшого по численности народа, являющегося коренным в Республике Алтай и относящегося к тюркской этнической группе. Их особенностью является наличие субэтносов, проживающих в различных климатогеографических условиях: теленгитский субэтнос, который образуют жители «высокогорья» (высота до 2 500 м над уровнем моря, экстремальный климат, приравненный к районам Крайнего Севера), и субэтнос алтай-кижи. Спецификой последнего является то, что одна его часть живет в условиях «среднегорья» (высота до 1000 м над уровнем моря), а другая — «низкогорья» (межгорные долины на высоте до 500 м над уровнем моря со сравнительно благоприятным климатом).

В ходе исследования установлено, что распространенность депрессивных расстройств у алтайцев достигает довольно большой величины — 15,6 на 100 обследованных. У женщин депрессивные нарушения встречаются в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. Вызывают интерес различия в болезненности депрессивными расстройствами у представителей алтайских субэтносов. Максимальный уровень отмечается у жителей «высокогорья» (19,4 %), затем у жителей «среднегорья» (15,3 %) и наиболее низкий уровень зарегистрирован у субэтноса, проживающего в более благоприятных условиях «низкогорья» (12,7 %). Таким образом, распространенность депрессивных расстройств в рамках одного и того же этноса в определенной степени зависит от климатогеографических условий и степени социального комфорта проживания.

Завершая краткий анализ литературы по этнокультуральным особенностям депрессивных расстройств, нетрудно сделать вывод, что, несмотря на безусловную значимость этих аспектов, они продолжают оставаться недостаточно изученными как в мировой, так и в отечественной психиатрии.

Источник