- Восточный Блок

- Содержание

- Состав

- Условия договора

- Руководящие органы

- Военные руководители ОВД

- Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- Деятельность

- Декларации

- Учения и манёвры

- Восточный блок

- содержание

- история

- Становление Восточного блока 1945–1968 гг.

- Соединительные элементы

- Сдерживание и другие антикоммунистические реакции

- Постсталинизм

- Конец Восточного блока 1985–1990 гг.

- Свобода передвижения

Восточный Блок

Восточный Блок

| |

| |

| Штаб-квартира |  СССР, Москва СССР, Москва |

| Участники | 7 постоянных участников |

| Официальный язык | Русский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский |

| Командующий объединенными вооруженными силами стран ОВД | Иван Конев (1955—1960) Виктор Куликов (1977—1991) |

| Начальник штаба объединенных вооруженных сил стран ОВД | Алексей Антонов (1955—1962) Владимир Лобов (1989—1990) |

| Исторические события | |

|---|---|

| Договор подписан Венгерское восстание Операция «Дунай» Договор прекращён | 17 мая 1955 4 ноября 1956 21 августа 1968 1 июля 1991 |

Варша́вский догово́р (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) от 14 мая 1955 — документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского Союза — Организации Варшавского договора (ОВД). Заключение договора явилось ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО.

Договор подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Договор вступил в силу 5 июня 1955. 26 апреля 1985, ввиду истечения срока действия, был продлён на 20 лет.

В связи с преобразованиями в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы в феврале 1990 государства-участники ОВД упразднили её военные структуры, а 1 июля 1991 подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.

Содержание

Состав

Союз Советских Социалистических Республик

Народная Республика Албания (прекратила участие в деятельности ОВД в 1961—1962 из-за идеологических разногласий; формально вышла в 1968 — после ввода войск ОВД в Чехословакию)

Народная Республика Болгария

Социалистическая Республика Румыния

Венгерская Народная Республика

Польская Народная Республика

Чехословацкая Социалистическая Республика

Германская Демократическая Республика (1956—1990)

Условия договора

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства — участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.

Руководящие органы

- Политический консультативный комитет (ПКК) — для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением Варшавского договора.

- Объединённое командование вооружёнными силами (ОВС) — для обеспечения взаимодействия вооружённых сил и укрепления обороноспособности стран — участниц Варшавского договора.

Военные руководители ОВД

Главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1960 — И. С. Конев — Маршал Советского Союза,

- 1960—1967 — А. А. Гречко — Маршал Советского Союза,

- 1967—1976 — И. И. Якубовский — Маршал Советского Союза,

- 1977—1989 — В. Г. Куликов — Маршал Советского Союза,

- 1989—1991 — П. Г. Лушев — генерал армии.

Начальники штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора

- 1955—1962 — А. И. Антонов — генерал армии,

- 1962—1965 — П. И. Батов — генерал армии,

- 1965—1968 — М. И. Казаков — генерал армии,

- 1968—1976 — С. М. Штеменко — генерал армии,

- 1976—1988 — А. И. Грибков — генерал армии,

- 1989—1991 — В. Н. Лобов — генерал армии.

Деятельность

Декларации

На Московском заседании ПКК (1958) была принята Декларация, в которой предлагалось заключить пакт о ненападении между государствами — участниками Варшавского договора и членами НАТО.

В принятой на заседании ПКК в Москве (1960) Декларации союзные государства одобрили решение Советского правительства в одностороннем порядке отказаться от ядерных испытаний при условии, что западные державы также не возобновят ядерных взрывов, и призвали создать благоприятные условия для завершения выработки договора о прекращении испытаний ядерного оружия.

На Варшавском совещании ПКК (1965) обсуждалось положение, сложившееся в связи с планами создания многосторонних ядерных сил НАТО, а также рассмотрены защитные меры на случай осуществления этих планов.

Будапештское совещание ПКК (1966) — принята Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе.

Учения и манёвры

Проводились совместные командно-штабные и войсковые учения и манёвры. Учения проводились на территории всех входящих в ОВД стран. К числу наиболее крупных относились учения под кодовыми названиями «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Родопы» (1967), «Днепр» (1967), «Север» (1968), «Братство по оружию» (1970). «Запад-81» (1981)

Источник

Восточный блок

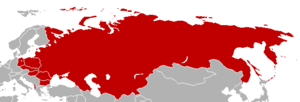

Термин « Восточный блок» — это политическая фраза времен конфликта между Востоком и Западом для Советского Союза (СССР) и его государств-сателлитов , которые попали под советскую власть и влияние после Второй мировой войны . Восточный блок враждебно настроен по отношению к западному миру . В качестве альтернативы государства Восточного блока также назывались государствами к востоку от « железного занавеса » или « коммунистического лагеря», а в ГДР , которая сама была частью Восточного блока, — «социалистическим сообществом государств». ».

По словам Вольфганга Леонхарда , было проведено различие между двумя экономическими зонами: зонами европейских государств Восточного блока и зонами азиатских союзников. Группа, которая тесно сотрудничала в политическом плане, была сформирована в рамках системы двусторонних соглашений о дружбе и помощи между Советским Союзом и его союзными государствами, а также между последними между собой. Восточный блок распался после осени 1989 года, когда открылся железный занавес, за которым последовал распад Советского Союза к концу 1991 года.

Европейские государства Восточного блока объединились в 1949 г. в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), а в 1955 г. — в Варшавский договор . В том же году совет принял решение об экономической интеграции. Народ демократия «s должны были сформировать единую экономическую зону , в которой производственные задачи были разделены между странами. Восточный блок, который первоначально казался монолитным до 1953 года , особенно в период позднего сталинизма , постепенно распался из-за экономических, политических и идеологических конфликтов интересов. В частности, национальные интересы по-прежнему существовали. Народное восстание 17 июня (в ГДР) , а также народное восстание в Венгрии в октябре / ноябре 1956 года стало ясно , что социалистическая (значение) система встретилась с более или менее сильным неприятием во многих странах , и что режимы там только согласился может потребовать массивной советской поддержки. Некоторые социалистические страны начали проводить политику, которая была независимой от Советского Союза, в частности, Китай все больше сопротивлялся советским претензиям на лидерство, так что в 1960-х годах произошел открытый раскол (→ советско-китайский раскол ). В 80-е годы под термином «страны Восточного блока» коллективно назывались только члены Варшавского договора. Социалистическая Федеративная Республика Югославия иногда обычно классифицируются как «Восточного блока» государства, но был независимым социалистическим государством. Он никогда не входил в Варшавский договор и не входил в Совет экономической взаимопомощи . Президент Югославии Иосип Броз Тито был одним из основателей движения неприсоединившихся государств ; кроме того, с титоизмом он пошел своим собственным «путем к социализму», независимым от СССР.

Термин «восточный блок» был придуман на Западе . Это отражало его понимание группы государств во главе с Советским Союзом как компактного образования во время холодной войны. Во всех решающих областях проводилась единая политика, основанная на явной зависимости соответствующего правительства народной республики от руководства Советского Союза. Не все правительства стран Восточного блока признали ведущую роль в КПСС , но в советское правительство сделало.

содержание

история

Становление Восточного блока 1945–1968 гг.

На трех конференциях — Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.) — антигитлеровская коалиция Советского Союза. Союз и западные союзники о послевоенном порядке в Европе. Советский Союз настаивал на государственных границах 1939 года, которые были основаны на договоре с Германским рейхом 1939 года . Это касалось присоединения к СССР балтийских государств, Эстонии, Латвии и Литвы , которые были независимыми между мировыми войнами , в качестве советских республик, а также аннексии Бессарабии . Этот договор предусматривал расширение советских республик Беларуси и Украины на запад за счет территории Польши (→ Креси ). В результате Зимней войны Финляндия была вынуждена отдать Восточную Карелию ( Карело-Финская Советская Социалистическая Республика ).

С 1945 по 1949 год Советский Союз создал социалистические государства во всех странах, находящихся под его влиянием, например, в ГДР на востоке Германии. Это способствовало захвату местных коммунистических сил, таких как Польша или Чехословакия . Британский премьер — министр Уинстон Черчилль говорил уже 1945/46 по железному занавесу ( « железный занавес »), в Европе разъединение „между Балтийским морем и Триестом“. После Второй мировой войны раскол между Востоком и Западом усилился в 1947 году, когда президент США Гарри Трумэн объявил новый политический курс: Соединенные Штаты Америки будут поддерживать все государства, которым угрожает (советский) коммунизм ( доктрина Трумэна / политика сдерживания ). и разрушенная европейская экономика, он предложил план Маршалла . Иосиф Сталин запретил странам Восточной Европы участвовать в этой программе развития, и после введения DM в западных секторах Берлина Советский Союз заблокировал поставки энергии и продовольствия в Западный Берлин, после чего западные союзники построили Берлинский воздушный подъемник . Хотя эта блокада была снята в 1949 году, разделение мира на западный лагерь и изолированный Восточный блок с его народно-демократическими странами продолжалось.

Политический климат народных демократий на этапе их развития характеризовался коллективизацией и экспроприацией промышленных предприятий, собственности и собственности, арестами и депортациями. Быстро созданная тайная полиция и конформистская судебная система возглавили чистки со смертными приговорами и внесудебными казнями. Особенно в суровом климате первых лет и под влиянием сталинизма неоднократно проводились внутрипартийные чистки. Сталинские режимы, такие как чехословацкий режим при Клементе Готвальде, хотели защитить себя от проникновения, опасности титоистского уклона и оппортунистических сторонников. Его вновь приобрела пояс государств было большое значение для ведущего класса Советского Союза, номенклатуры в государства — участника , как санитарный кордон и военных гласиса . Он был политически тесно переплетен и все более «герметично» закреплялся вдоль границы с Западной Европой . В ранее менее индустриальных и преимущественно аграрных государствах, таких как Польша, Венгрия и Болгария, Советский Союз способствовал развитию тяжелой промышленности , не в последнюю очередь в интересах вооружений и создания рабочего класса . Достижения в сфере образования, социальной защиты и здравоохранения в конечном итоге послужили той же цели, позволив новым социалистическим государствам заявить о себе в военном отношении посредством технического и промышленного прогресса или, при необходимости, предоставив «братскую помощь» рабочим, угнетенным капитализмом. на западе в ниспровержении системы факты справедливой войны в реальном социалистическом мире означало бы переписать перспективу.

Под знаком системы антагонизма , четкая разделительная линия была разработана для стран с капиталистической , рыночной экономикой социальной системой. Был введен термин « несоциалистическая экономическая зона » (NSW) для «развивающихся стран» (EL) и «капиталистических индустриальных стран» (KIL), причем последние предполагали постоянные военные агрессивные намерения против якобы «социалистической мировой системы» (SW ).

Соединительные элементы

Восточный блок держался на четырех уровнях:

- политически и идеологически через союз коммунистических партий Коммунистическое информационное бюро ( Коминформ ), основанное в 1947 году;

- экономически Советом экономической взаимопомощи (RGW, Comecon), основанным в 1949 году;

- в военном отношении Организацией Варшавского Договора , основанной в 1955 году;

- Усиление гегемонистских мер, которые должны способствовать всеобщему осознанию, например, Б. преподавание русского языка как первого иностранного в школьном образовании или согласованная спортивная политика.

Внутреннее государство или форма правления всегда проектировались как однопартийная диктатура . Как и в Советском Союзе, демократические элементы, такие как свобода печати , свобода выражения мнений и свобода передвижения , были разрешены только в элементарной форме, чтобы ограничить оппозицию и обеспечить сплоченность. (Псевдо) многопартийная система существовала только в виде блокирующих партий в некоторых штатах. На всех уровнях, Советский Союз специально требовал, в лице Генерального секретаря в КПСС, абсолютного права издавать инструкции. Это право давать инструкции не было официально установлено, но использовалось насильственно, когда государство Восточного блока или его граждане пытались идти своим путем.

Первые споры и различные взгляды на роль советского руководства произошли еще в 1947 году между Советским Союзом и Югославией под руководством Тито. Это привело к разрыву между Югославией и Советским Союзом в 1948 году. В 1961 году Албания порвала с Советским Союзом и с тех пор ориентировалась на Красный Китай . Албания окончательно вышла из Варшавского договора в сентябре 1968 года, вскоре после вторжения в Чехословакию советских и других войск .

Насколько это было возможно, как в 1953 году в ГДР и в 1956 году в Венгрии , Советская Армия подавляла повстанческие движения. В 1968 году эмансипация Чехословакии в сторону «социализма с человеческим лицом» , о котором подозревали в течение многих лет, была жестоко прекращена, когда войска из Советского Союза и других стран Восточного блока вошли в страну в согласованных действиях; Поскольку Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) опасалась распространения реформаторского коммунизма в ГДР, она защищала подавление Пражской весны в августе 1968 года. Это было первое проявление доктрины Брежнева . Нечто подобное возникло в 1981 году из-за депортационных движений в Польше , после того как коммунистический режим должен был подавить протестные движения в 1956 и 1970 годах на своей труднопроходимой местности (в Польше коллективизация сельского хозяйства в значительной степени провалилась). В 1981 году Советский Союз был связан Афганистаном ; В данном случае предупреждений и угроз из Москвы было достаточно, чтобы вернуть руководство государства к жесткой советской линии, которая на данный момент представляет собой военную диктатуру при Войцехе Ярузельском . В особых условиях и в некоторых областях отдельные государства могли пойти по особому пути: ориентированная на потребление, но финансируемая за счет заемных средств экономическая политика Польши, так называемый венгерский гуляш-коммунизм после 1970 года.

Румыния могла позволить себе проводить упорную политику. Советские оккупационные войска были выведены из страны с 1958 года, и одобрение Советского Союза населением, а также политическим классом было крайне низким. С одной стороны, исторически и культурно Румыния базировалась не на России, а на Франции и Германии; с другой стороны, он понес территориальные потери в Бессарабии, районе Герцы , на севере Буковины и на острове Змеиный . Вооруженное антикоммунистическое сопротивление в Румынии длилось особенно долго, и только в 1976 году последний вооруженный боец мог быть арестован.

Другой причиной стал отказ Советского Союза вернуть румынские государственные сокровища. В Румынии исторически не было значительного коммунистического движения: в конце 1944 года в Коммунистической партии было менее 1000 членов. В результате политическая элита состояла либо из людей, лояльных Советскому Союзу, которые были отправлены в Румынию из Советского Союза (они были постепенно маргинализированы после смерти Сталина), либо из коренных румын, которые присоединились к Коммунистической партии по оппортунистическим причинам и питал лишь ограниченное сочувствие к Советскому Союзу. Румыния неоднократно прорывала блоковую солидарность, что не преминуло аплодисменты Запада. Страна осудила военные действия против Чехословакии и отказалась участвовать. Он проигнорировал олимпийский бойкот Восточного блока в 1984 году. Он упустил из виду тот факт, что давний глава Румынии и лидер партии Николае Чаушеску , который в первые годы проводил политику открытости Западу, позже превратился в причудливый деспот вокруг того, что в 1980-х годах — культ личности , беспрецедентный даже в Восточном блоке .

Народная Республика Болгария считается самым верным союзником Советского Союза. Это привело к прозвищу «16. Советская Республика ». Как и в Румынии, там не было контингента советских войск. Однако Болгария была исторически и культурно близка к России, и уже в межвоенный период в ней существовало сильное коммунистическое движение . В Болгарии не было плохого опыта с Советским Союзом, например, в Румынии.

Сотрудничество между участниками также не всегда было без напряжения. Отношения между ГДР и Польшей были натянутыми в 1980-х годах из-за разницы в уровне благосостояния. С другой стороны, соперничество под знаком « братства » в рамках пактовой системы было предотвращено, например, отношения между Румынией и Венгрией, которые были отягощены многими давними пограничными спорами и спорами. В экономическом отношении Советский Союз потребовал повышения цен на сырье и энергию после 1980 года, что вызвало у союзников значительные проблемы в промышленности и энергоснабжении.

За последние несколько лет своего существования группа государств перестала быть единым блоком во всех отношениях. «Государства-сателлиты» в той или иной степени зависели от Советского Союза. Это сказалось на усилении власти руководящими кадрами, экономикой и размещением крупных контингентов войск Советской армии в нескольких государствах. Из 600–700 тыс. Человек в советских вооруженных силах около двух третей находились в ГДР. До 1980-х годов никакие решительные меры со стороны страны Восточного блока не могли быть приняты без консультации с ЦК КПСС .

Сдерживание и другие антикоммунистические реакции

На этапе холодной войны, после того как Советский Союз завоевал значительные территории, Запад под руководством США пытался сдержать дальнейшее расширение коммунистической сферы власти, которая, казалось, принимала угрожающие размеры , особенно в Азии . Напротив, Соединенные Штаты установили доктрину Трумэна и проводили политику сдерживания . На экономическом уровне план Маршалла 1947 года предлагал западноевропейским странам щедрую финансовую помощь для восстановления разрушенной войной экономики. Февральская революция в Праге в 1948 г., Берлинский кризис 1948/49 г. , «потеря Китая» в 1949 г. и тем более в 1950 г. начало Корейской войны усилили впечатление коммунистической угрозы для Запада. В США и Европе волна вооружений началась в начале 1950-х годов . Между двумя сверхдержавами шла гонка вооружений .

НАТО был западный военный альянс против угрожающего экспансии Советского Союза на Западе с 1949th За этим последовало учреждение Варшавского договора в 1955 году. На политическом уровне оппозиционные движения в странах Восточного блока получали поддержку с Запада . До его окончательного распада в 1950-х годах США также усиливали вооруженные сепаратистские группы внутри Советского Союза, например, в странах Балтии . В то же время изначально были и другие концепции развала Восточного блока путем конфронтации.

В конце 1940-х и 1950-х годах во многих частях Западной Европы, например, в Федеративной Республике Германии в 1956 году, коммунистические партии были запрещены или их деятельность была затруднена. Однако в некоторых европейских странах этого не произошло. В частности, во Франции и Италии ( еврокоммунизм ) коммунистические партии получили значительную долю голосов на парламентских выборах еще в 1970-х годах. Идея президента США Дуайта Эйзенхауэра о противодействии коммунизму с помощью политики отката — это скорее фраза предвыборной кампании. Военная операция казалась слишком опасной для политики США в Европе. Явное стратегическое превосходство США с точки зрения ядерной стратегии, которое было дано изначально , не могло быть превращено в политический капитал и поэтому оставалось бессмысленным.

Постсталинизм

Во время оттепели при Никите Хрущеве в середине 1950-х годов Восточный блок отошел от доктрины, согласно которой конфликт между системами обязательно должен завершиться войной. Теперь приоритетом было сохранение мирного сосуществования . В 1954 году высокопоставленный советский чиновник Георгий Маленков впервые выразил обеспокоенность возможностью ядерной войны, которой можно было бы лучше избежать. В конце 1950-х — начале 1960-х годов Советский Союз добился ряда успехов, которые вызвали ужас и удивление на Западе по поводу эффективности «Востока»: например, удар спутника в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961 году. Это был новый Берлинский кризис , и почти год спустя, 15 сентября 1959 года, глава советского государства Хрущев совершил государственный визит в США.

Однако в начале 1960-х ситуация снова ухудшилась. Блоковое противостояние грозило перерасти в войну. За наиболее опасным этапом между возведением стены в августе 1961 года и кубинским ракетным кризисом осенью 1962 года последовало определенное разочарование с обеих сторон в отношении возможных конфронтационных решений. Впервые возникло реальное осознание надвигающихся возможных последствий военного конфликта между системами пакта с применением ядерного оружия .

Настоящие социалистические страны достигли определенной степени стабилизации в 60–70-е годы. На Западе были отмечены значительные усилия по перевооружению и возросшая военная мощь Советского Союза и Варшавского договора в целом, особенно в отношении стратегического ядерного оружия . Считалось, что в этой области СССР достиг близкого паритета с США ( баланс ужаса ). На Западе, например, возобладало мнение, что политика разрядки предлагает более подходящие средства для постепенного оттеснения сферы власти и влияния Кремля . Подозрительные православные силы в ГДР, например, подозревали на раннем этапе и в определенном смысле уместно «агрессию на войлочных тапочках», но не смогли оказать никакого эффективного сопротивления в долгосрочной перспективе. ГДР, как и другие государства Восточного блока, зависела от активизации экономических отношений и поддержки Запада с конца 1970-х годов из-за нарастающих экономических трудностей. Значимым выражением этого развития стал заем в миллиард евро, предоставленный Францем Йозефом Штраусом в 1983 году (за которым последовал второй в 1984 году).

Даже во времена западногерманской доктрины Хальштейна восточный союз, удерживаемый Советским Союзом, в конечном итоге был единственным гарантом послевоенных границ. Из этого, особенно в Чехословакии и даже в Польше, он извлек из себя часть своей легитимности, которую нельзя недооценивать, и важный остаток признания. С начала 1970-х годов этот фактор потерял свое значение в связи с изменением позиции Федеративной Республики и заключенными Восточными договорами .

В начале-середине 1970-х годов Восточный блок, казалось, достиг пика своего международного статуса. В 1975 году это было продемонстрировано заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе , подписанным социалистическими государствами. Он определил их важную роль в связи с проблемой прав человека и гражданина, что в конечном итоге привело к краху партийно-коммунистических систем в Восточной Европе.

Зона, граница между политическим востоком и западом, железный занавес, была, в частности, пределом процветания, которое все еще ощущается сегодня. В то время как плановая экономика, командные структуры, а также сильное доминирование СССР привели к медленному экономическому спаду в Восточном блоке после Второй мировой войны, демократии, рыночной экономики, создания Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) и Маршалла. Плановые средства привели к постоянной реконструкции на западе. Именно это создание процветания и привлекательности на Западе в связи с его распространением в СМИ через телевидение и радио привело затем к растущему недовольству среди населения на Востоке и беженцев на Западе.

Конец Восточного блока 1985–1990 гг.

Независимый профсоюз Solidarność , наряду с католической церковью, был главной силой в движении, которое ознаменовало конец коммунизма в Польше. Вместе с Иоанном Павлом II с 1978 года у власти находится польский Папа , который проводил кампанию за польско-католические проблемы посредством своей дипломатической миссии . Михаил Горбачев заявил в своих мемуарах в 1992 году: «Все, что произошло в Восточной Европе за последние годы, было бы невозможно без этого Папы».

В марте 1985 года Горбачев стал Генеральным секретарем КПСС. Он изменил курс контроля и подавления советских государств-сателлитов. Уже на похоронах Константина Черненко (он был генеральным секретарем 13 месяцев) Горбачев созвал лидеров Восточного блока и сообщил им о том, что впоследствии стало известно как « Доктрина Синатры ». Они признались в братские социалистические страны свою «сек свой путь к социализму , и оно было частью программы перестройки (реструктуризации). В то время как к 1989 году некоторые государства все больше отделялись от Восточного блока, правительство ГДР безуспешно пыталось удержать его. В дополнение к зарождающимся внутренним протестным движениям весной и летом 1989 года ранее строгая изоляция Восточной Европы железным занавесом была частично ослаблена отдельными странами, а затем снята. Со 2 мая 1989 г. Венгрия демонтировала пограничные сооружения с Австрией . Венгерская система проволочных заграждений с электрическими приборами для оповещения уже полностью устарела или заржавела, и почти 99 процентов сигналов тревоги были ложными, при этом до 400 солдат приходилось выходить при каждой тревоге. Однако венгры хотели предотвратить образование зеленой границы, усилив охрану границы или обезопасить свою западную границу с меньшими затратами и другими техническими средствами. После того, как пограничные укрепления были демонтированы, ни границы не были открыты, ни строгий контроль, который проводился ранее. 4 июня 1989 г. руководство ГДР публично приветствовало насильственное подавление студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которое следует понимать как угрозу того, что подобное может быть мыслимо и в ГДР; Позже это привело к тому, что КНР, в свою очередь, предложила свою поддержку, наняв рабочих, чтобы не допустить, чтобы страна истекла кровью во время массового исхода.

Весной 1989 года в Тбилиси и странах Балтии прошли армейские операции против демонстраций на территории Советского Союза . На тот момент было неясно, будут ли Советский Союз и Восточный блок в целом вмешиваться военным путем в случае несвоевременного антикоммунистического и антисоветского развития событий.

Открытие пограничных ворот между Австрией и Венгрией во время Панъевропейского пикника 19 августа 1989 года, которое широко копировалось в СМИ, усилило эту тенденцию и, наконец, вызвало «кризис осени 1989 года», который стал историческим для Восточного блока. . Покровителями пикника были инициатор Отто фон Габсбург и государственный министр Венгрии Имре Позгай . В запланированном пикнике они увидели возможность проверить реакцию Горбачева на открытие границы за «железным занавесом». Еще 10 июля 1989 г. в архивах Службы государственной безопасности Венгрии было отмечено, что мероприятие на границе было запланировано на основании предложения Отто фон Габсбурга, а 31 июля 1989 г. внутренняя реакция проинформировала начальство о подготовке к Панъевропейским пикникам в Шопроне. Общеевропейская движение распространены тысячи листовок , приглашающих людей на пикник недалеко от границы недалеко от Шопрон. Участники должны иметь возможность принять участие в демонтаже «железного занавеса» под девизом «Разобрать и забрать с собой!». Листовки с указанием времени и места пикника и направлений были также распространены среди беженцев из ГДР в Будапеште. Многие граждане ГДР поняли послание и поехали туда.

На мероприятии 19 августа 1989 года 661 восточный немец прошел через железный занавес через границу между Венгрией и Австрией. Это было крупнейшее движение бегства восточных немцев с момента постройки Берлинской стены. СССР не вмешивался в этот процесс. Первой жертвой ситуации, возникшей из-за советской пассивности, изначально было в первую очередь руководство СЕПГ в Берлине, к которому Москва затем обратилась за поддержкой (но не предоставила) 21 августа.

Информация об открытии границы, распространившаяся через СМИ, вызвала дальнейшие события. 22 августа 1989 года еще 240 человек пересекли австро-венгерскую границу, но на этот раз без каких-либо предварительных договоренностей с органами безопасности Венгрии. Попытка повторить эту акцию 23 августа, поддержанная «рабочими ополченцами», помешала пограничникам с применением вооруженного насилия и при этом ранила нескольких беженцев. В результате массового исхода населения без вмешательства Советского Союза дамбы прорвались. Восточные немцы десятками тысяч приезжали в Венгрию, которая больше не была готова держать свои границы жестко. Руководство ГДР в Восточном Берлине отреагировало нерешительно и не решилось заблокировать границы собственной страны. Оккупация посольств Западной Германии беженцами из ГДР в августе 1989 г., включая последующие процедуры выезда и отказ Венгрии от пограничного контроля с 11 сентября 1989 г., привели к дальнейшему неконтролируемому массовому исходу граждан ГДР. Без предварительной консультации с правительством ГДР Венгрия разрешила всем присутствующим гражданам ГДР, которые хотели покинуть страну, пройти на Запад. К концу сентября таким путем в Германию приехало 30 тысяч эмигрантов.

30 сентября 1989 г., после переговоров с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и другими, тогдашний федеральный министр иностранных дел Ханс-Дитрих Геншер сумел разрешить нескольким тысячам восточных немцев, которые бежали в помещения посольства в Праге, отправиться на Запад на специальных поездах. объездным путем через ГДР .

Осенью и зимой 1989 года коммунистическое руководство во всех государствах Восточного блока (кроме Советского Союза) утратило монополию на власть, в результате чего Восточный блок распался. Изоляция была закончена, и появилась возможность покинуть страны на западе через сломанный теперь железный занавес. Цепная реакция Панъевропейского пикника подорвала власть коммунистов в Восточном блоке. До декабря 1989 года это привело к изменению системы правления в ГДР, Польше , Венгрии, ЧССР ( Бархатная революция ), а также в Болгарии и Румынии . Основная причина недовольства населения помимо отсутствия самоопределения и свободы лежала в экономическом коллапсе единообразно структурированных государств. Этому развитию способствовали существенные системные факторы Восточного блока:

- экономические проблемы, вызванные государственной экономикой ,

- Задолженность перед западными кредиторами,

- внутренние проблемы, вызванные партийной диктатурой,

- проблемы внешней торговли из-за политики обращения взыскания.

Распада СССР в 1991 году , с первым референдумом в истории Советского Союза весной (в котором, однако, некоторых союзных республиках уже не участвовали) до сих пор приводят в большинстве существования Союза.

Свобода передвижения

После строительства Стены в августе 1961 года поездки граждан ГДР в возрасте до 65 лет в несоциалистические страны были возможны по запросу и только в определенных случаях. Обычно только в том случае, если возвращение в ГДР было вероятным, например, потому что дети или супруги не путешествовали с ними или не было западных родственников. С 1964 года всем пенсионерам разрешалось посещать родственников на Западе один раз в год; позже появились дополнительные возможности для поездок.

Аналогичным образом это регулировалось и в других странах Восточного блока. Граждане ЧССР , Венгерской ВР или ВР Болгарии смогли выехать из страны в Западную Европу по вполне обоснованным причинам, таким как учебные поездки еще в начале 1970-х годов.

В Венгрии уже в начале 1980-х годов можно было совершать частные поездки в обмен на платежи в иностранной валюте. Венгрия ввела всеобщую свободу передвижения для своих граждан в начале 1988 года . Были также более строгие ограничения на поездки, например, в Румынию или Советский Союз.

Граждане СФР Югославии были более привилегированными как граждане социалистического, но неприсоединившегося государства, поскольку она не принадлежала к военному блоку. После Югославии путешествие не было сложным для западных европейцев, в Италию или Францию, в частности, извлекали выгоду из югославов валютные западные туристы, которые ежегодно приезжали на побережье Адриатического моря по миллиону . Югославия была единственной социалистической страной, граждане которой могли безвизовый въезд в Западную Европу, Северную Америку и другие части мира. Еще в 1960-х годах рабочие, известные как гастарбайтеры, приехали из Югославии в Германию, Австрию и Швейцарию в рамках правил о свободе передвижения .

Источник

Народная Республика Албания (прекратила участие в деятельности ОВД в 1961—1962 из-за идеологических разногласий; формально вышла в 1968 — после ввода войск ОВД в Чехословакию)

Народная Республика Албания (прекратила участие в деятельности ОВД в 1961—1962 из-за идеологических разногласий; формально вышла в 1968 — после ввода войск ОВД в Чехословакию) Народная Республика Болгария

Народная Республика Болгария Социалистическая Республика Румыния

Социалистическая Республика Румыния Венгерская Народная Республика

Венгерская Народная Республика Польская Народная Республика

Польская Народная Республика Чехословацкая Социалистическая Республика

Чехословацкая Социалистическая Республика Германская Демократическая Республика (1956—1990)

Германская Демократическая Республика (1956—1990)