- «СССР – самая читающая страна в мире»: миф или реальность

- Почему СССР был самой читающей страной в мире

- Сколько времени уделяли на книги?

- Книжный голод

- В знак глубочайшего чтения. Как СССР стал самой читающей страной в мире

- Слово Сталина

- Крах ликбеза?

- Стратегия Крупской

- «Самая читающая страна в мире». О чтении в СССР

«СССР – самая читающая страна в мире»: миф или реальность

Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почём,-

Значит, нужные книги ты в детстве читал!

В детстве и молодости фразу о самой читающей стране мы слышали регулярно и были убеждены, что это действительно так. В 21 веке нас стали убеждать, что тезис о самом читающем народе был изобретен коммунистической пропагандой. Так где же все- таки правда?

Доказательств сейчас мы не найдем, да вряд ли, что они были и в те далекие 70-80- е годы. Одно могу сказать точно – читали много, причем и дети, и взрослые. Вспомните себя детьми: Д. Лондона, М. Рида, Ж. Верна, М. Твена, Р. Стивенсона читали практически все. Популярны были и советские авторы: Аркадий Гайдар, Лев Кассиль, Николай Носов, Валентина Осеева. Я здесь умышленно не вспоминаю о школьной программе.

Убежден, что нынешние подростки читают значительно меньше, чем предыдущие поколения. Конечно, тому есть причины – Интернета не было, социальных сетей, соответственно, тоже, телевизор был, но в гораздо меньших объемах. Да и вообще развлечений было гораздо меньше. Но, по-моему, никакие источники информации и развлечения не могут заменить детям книги! Возможно, вы возразите и скажете, что это у меня «возрастное брюзжание».

Теперь о взрослой литературе. Я до сих пор не могу осмыслить и дать самому себе ответ на следующий вопрос: «Почему в период брежневского застоя, когда, казалось, для свободного творчества было гораздо меньше возможностей и условий, крупных писателей было значительно больше, чем в нынешней России 21-го века?» Давайте вспомним прозаиков 60 -80-х годов: Валентин Распутин, Василий Белов, Юрий Бондарев, Виктор Астафьев, Борис Васильев, Юрий Нагибин, Даниил Гранин, Юрий Герман, Юрий Трифонов, Фазиль Искандер. Можно продолжать и продолжать. Это, подчеркиваю, без тех, кто эмигрировал и творил за рубежом. Без Солженицына, Довлатова, Аксенова. Вряд ли кто-то сможет сформировать столь мощный список из авторов нынешних.

Поймал себя на мысли, что не могу назвать никого из современных поэтов. Они есть? Их читают? И сразу всплывают в памяти имена: Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Дементьев. Их читали, цитировали, слушали. Они собирали залы. Помню, как оказался в одном из провинциальных вузов на творческой встрече с Е. Евтушенко. Зал был забит – люди стояли в проходах, в дверях, даже в фойе у входа в зал. По-моему, весь институт от первокурсников до ректора собрался в тот день в одном месте. Евтушенко читал, наверное, часа три. И никто не уходил, только записки перетекали по рядам на сцену. Я думаю, короли попсы могли ему в тот день позавидовать.

Так что я думаю, все-таки правы те, что считали Советский Союз самой читающей страной в мире.

Источник

Почему СССР был самой читающей страной в мире

Начиная разговор о книгах будет несложно отметить, что сейчас любая литература стала куда доступнее, чем раньше. Практически любое произведение и труды самых разных времён можно легко найти если не в книжном магазине, то точно в интернете. Однако от такой доступности люди не стали читать больше, всё чаще предпочитая потреблять более примитивный, «одноразовый» контент (например, видео в TikTok). Почему даже во времена тотального дефицита люди в Советском Союзе так сильно любили читать? Давайте разбираться.

Сколько времени уделяли на книги?

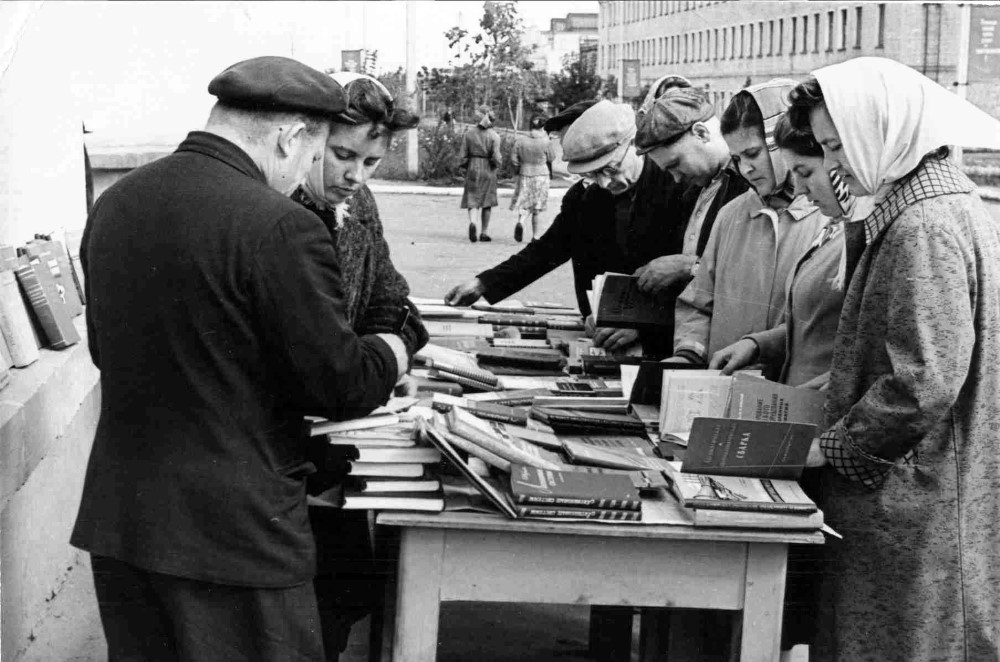

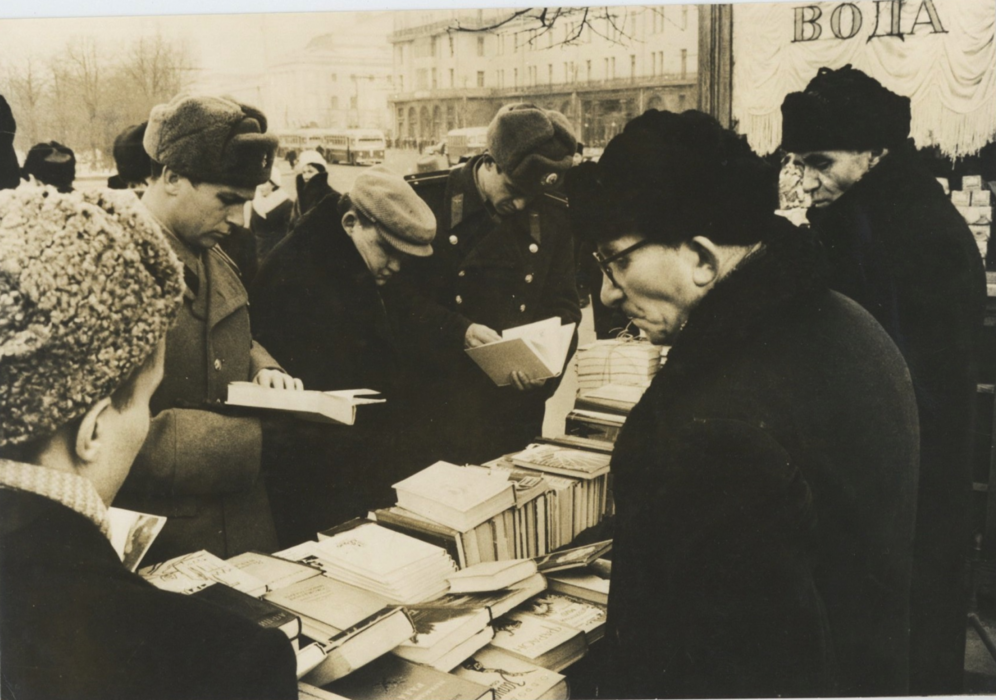

В СССР читали буквально везде: дома, в парках, в метро, в автобусах, на ходу. В 50-е годы было проведено международное исследование, которое показало, что жители Союза тратили на чтение в среднем 11 часов в неделю. Этот показатель примерно в два раза выше, чем у американцев, англичан и кого-либо ещё. Отсюда и возникло утверждение, знакомое многим: «СССР — самая читающая страна в мире».

Причину такого интереса к литературе можно объяснить по-разному. Одна из версий – людям не хватало живых впечатлений. Многие виды досуга для граждан были недоступны, поэтому и «зачитывались, чем только придётся».

Что интересно, утверждение «книга – лучший подарок» возникло не на пустом месте. В конце 1970-х книги в Советском Союзе были в дефиците, поэтому подарок в виде хорошей, редкой книги был уже не просто проявлением внимания, а предоставление драгоценной возможности читать.

Книжный голод

Больше половины населения испытывало настоящий книжный голод по качественной литературе. Утолять его приходилось по-разному, порой многие прибегали к воровству из библиотек, платя за книги большие штрафы.

Кстати, феноменом «самой читающей страны» часто пользовались политические верхушки, продвигая свои идеи через литературу и призывая граждан читать её.

Сейчас, как уже было отмечено выше, книги давно не являются дефицитным товаром, однако сейчас в дефиците сами люди, действительно любящие читать.

Источник

В знак глубочайшего чтения. Как СССР стал самой читающей страной в мире

«Редкая страна может похвастаться таким вкладом в мировую литературу, как Россия. Меня поразило обилие памятников поэтам, писателям… В Америке нет ничего подобного».

Слова режиссёра Квентина Тарантино, который на прошлой неделе посетил Москву, многих заставили вспомнить подзабытое уже выражение: «Самая читающая страна в мире».

Слово Сталина

А ведь статус самой читающей страны весил очень и очень много. Скажем, результаты проведённого в 1950-е гг. международного исследования показали: граждане СССР тратят на чтение в среднем около 11 часов в неделю — вдвое больше, чем американцы, англичане или французы. И стали поводом для беспокойства.

А в самом СССР к тем же выводам пришли довольно давно. И секретов из них не делали. Речь товарища Сталина на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности была напечатана в газете «Правда» от 5 февраля 1931 г. В частности: «Мы отстали от передовых стран на 50−100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут… Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать».

Через 10 лет, то есть в роковом 1941 г ., смять СССР не получилось. Значит, в общем и целом задача «изучить технику и овладеть наукой» была выполнена. Фокус, однако, в том, что подход предполагался комплексный. Логика проста: темпы роста производства и индустриализации зависят не только от сноровки и профессиональных навыков рабочих, но и от культуры производства. Которая, в свою очередь, немыслима без культуры как таковой. То есть без грамотности и постоянного чтения.

Отношения Сталина и Надежды Крупской были далеки от идеальных — их взгляды на партийное строительство расходились иной раз настолько, что провоцировали настоящие конфликты. Но когда доходило до конкретного дела, они проявляли удивительное единодушие.

Крах ликбеза?

Именно Крупская обратила внимание на то, что такая перспективная и насущно необходимая штука, как ликвидация безграмотности, начала давать пробуксовки.

Причина пробуксовок была вскрыта почти моментально.

Да, Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, так называемая Грамчека, проделала огромную работу — с помощью штрафов, показательных судов и даже арестов за прогул уроков она добилась того, что большинство населения научилось читать и писать. Но до 40% прошедших обучение через пару лет возвращались обратно — навыки быстро утрачивались. Именно тогда появился известный плакат: «Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь!».

Справедливо. Но упрёк не по адресу. Вот что писала Крупская: «Ликвидация безграмотности предполагает, что выучившиеся грамоте люди будут читать. Ждать, что бывшие ещё недавно неграмотными бедняцкие слои деревни будут покупать книги, — утопия. Материал для чтения должны поставлять библиотеки. Но если мы возьмём данные Центрального статуправления, то увидим, что в деревне по сравнению с дореволюционным временем сеть библиотек не увеличилась».

И тут в полной мере проявился организационный и управленческий талант Надежды Крупской. С ролью она справилась блестяще.

Её личный статус «супруга Ильича» значительно облегчал прохождение в прессе довольно острых статей — даже с критикой партии и власти: «Партия, Советская власть, профсоюзы, вся общественность должны уделять библиотечному делу не меньше внимания, чем делу ликвидации безграмотности. А у нас сокращают библиотечную сеть, сокращают суммы, отпускаемые на снабжение библиотек. Так дальше продолжаться не может!».

Стратегия Крупской

Когда нужный накал страстей был достигнут, в ход пошли конкретные и весьма разумные предложения. Не хватает государственных средств на создание библиотек? А вот: «Кооперирование нужно не только в хозяйстве… Нужны нам кооперативные, устраиваемые в складчину библиотеки. Если организации будут складывать свои средства для развития библиотек, дело двинется». Не хватает специальных зданий? Нет времени их строить? Не беда: «Каждая большая библиотека должна обрастать передвижками. Передвижки составляются из разнообразных книг (при библиотеках выделяется для этой цели передвижной фонд) и посылаются с особым человеком на фабрики, в столовки, в рабочие жилтоварищества… В каждой мастерской, в каждом цехе, в каждой школе, в каждом месте сбора рабочих и работниц, в каждой деревне, при каждой мельнице, в каждом колхозе надо организовывать красные уголки, куда можно прийти почитать газету и книжку». И — вывод: «Рабкоры и селькоры, пишите о библиотечном деле как можно больше!».

Теперь это дело государственной важности со всеми вытекающими последствиями вроде уголовных дел за вредительство: «Категорически запретить всем учреждениям и организациям использование помещений библиотек для других целей и переселение библиотек в худшие помещения. Нарушителей этого требования привлекать к судебной ответственности».

Словом, «самой читающей страной мира» СССР стал только благодаря стальной воле Надежды Крупской — с помощью жёстких, иногда даже жестоких методов. Стоило дело того? Вот один интересный факт. В самую лютую зиму 1942 года в блокадном Ленинграде по инициативе горожан переиздают книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Текст набирают в полуразрушенном здании. Тираж печатают, крутя машины руками, поскольку нет электричества. И распродают 10 тыс. экземпляров за два часа.

Источник

«Самая читающая страна в мире». О чтении в СССР

В подкасте «Всё идёт по плану» режиссёр Владимир Козлов рассказывает о жизни в СССР, развеивает мифы и опровергает фейки. Например, говорят, что в СССР читали гораздо больше, чем сейчас — и даже больше всех в мире. Соответствует ли истине этот тезис или это не более чем миф?

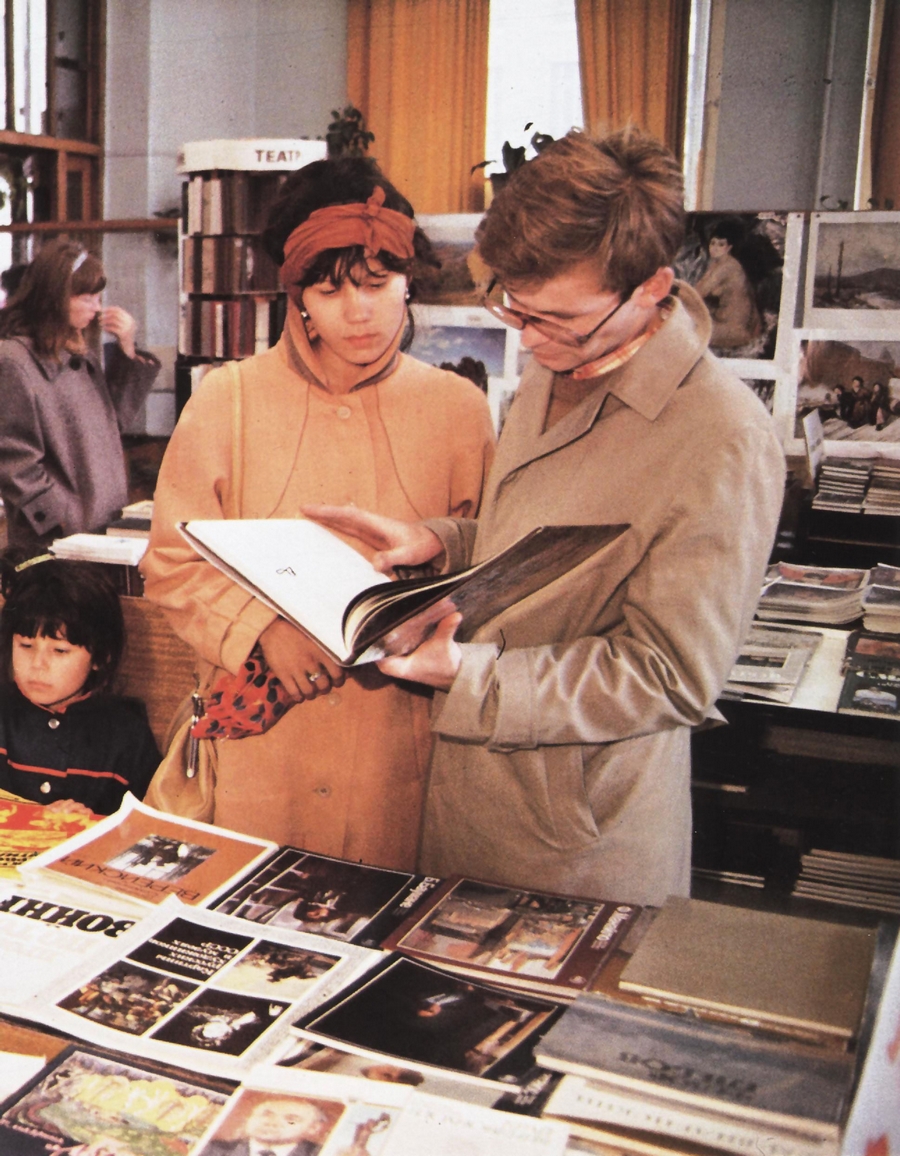

VATNIKSTAN публикует текстовую версию выпуска, посвящённого чтению в СССР — что и как читали в советское время, почему доступ к интересным книгам был трудным и почему люди массово записывались в Общество книголюбов.

Привет! Это — Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Всё идёт по плану».

Сегодня я хочу поговорить о книгах и литературе в советскую эпоху.

«СССР — самая читающая страна в мире» — фразу эту я помню с детства. Её часто можно было увидеть где-нибудь в библиотеке, рядом с другими подобными лозунгами, к концу восьмидесятых воспринимавшимися как формальные и пустые, например «Книга — источник знаний» или «Ученье — свет, а неученье — тьма».

И всё же, почему — «самая читающая страна»? Это взятый «с потолка» пропагандистский штамп, или это утверждение на чём-то основывалось? В интернете я нашёл информацию о международном сравнительном исследовании 1950 года, которое показало, что житель Советского Союза тратит на чтение примерно 11 часов в неделю — вдвое больше, чем житель США, Англии и Франции.

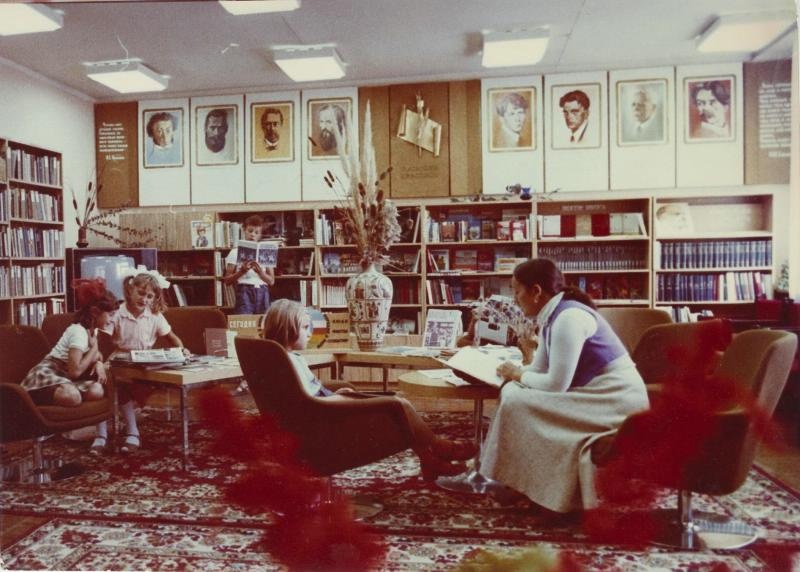

Нашлась информация, что в СССР была создана самая разветвлённая в мире библиотечная система, насчитывавшая 150 тысяч библиотек. От советских библиотек впечатление у меня осталось удручающее: затёртые обложки, вырванные страницы, да и найти что-то интересное было там крайне сложно — то, что пользовалось спросом, как правило, в открытый фонд не поступало, а выдавалось библиотекарями по знакомству.

Насколько реально читающей страной был СССР к 1980‑м годам — периоду, который я застал? Я бы сказал, что вполне читающей, хотя объективных показателей, позволяющих сравнивать Советский Союз в этом отношении с другими странами, нет. Просто других форм проведения досуга и форматов развлечений было мало, и поэтому они ещё не слишком конкурировали с чтением.

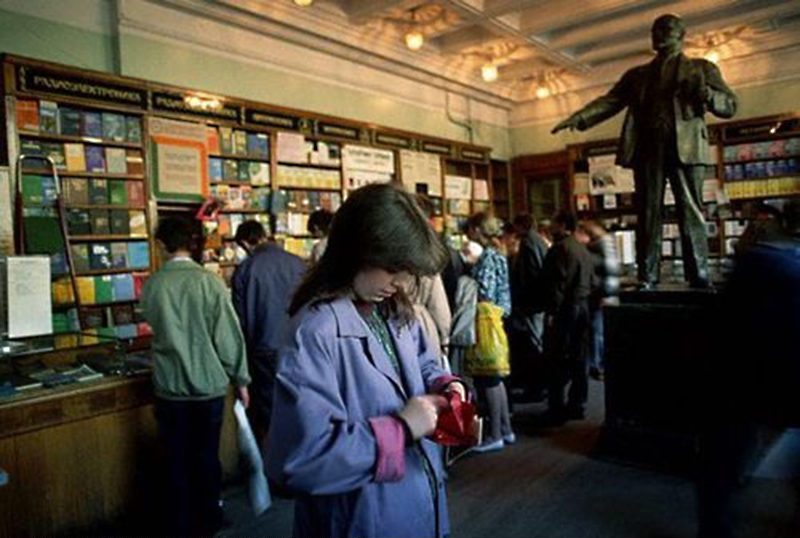

Но проблема была в огромном разрыве между тем, что люди хотели читать, и тем, что предлагали им книжные магазины и библиотеки. Массовый читатель хотел детективы, приключения и мелодрамы, которые издавались небольшими тиражами и были в дефиците, а читатель более продвинутый с удовольствием бы читал литературу, которая в СССР была запрещена или не переведена на русский.

К тому моменту произошёл, говоря современным языком, слом моделей потребления литературы — она перестала быть «идеологическим оружием» и превратилась в то, чем, в принципе, и должна быть: культурный продукт. А выпускать продукт и доносить его до людей — с этим в Советском Союзе было сложно.

В результате сложилась ситуация, когда книжные магазины были завалены хламом, который никто не покупал и не читал — материалами съездов и пленумов КПСС, трудами членов политбюро и тому подобным. А книги, которые реально хотели покупать и читать, были в дефиците.

В середине восьмидесятых в Могилёве, где я жил, было меньше десяти книжных магазинов, и один из них, «Маяк», — не знаю, на основании чего было принято такое решение — находился в моём районе, на Рабочем посёлке, далеко не самой культурно развитой окраине города, заселённой в основном рабочими завода искусственного волокна и более мелких окрестных заводов и фабрик.

Вообще, книги нравились мне с детства. Нравилось их читать, и нравилась книга как вещь, нравилось держать её в руках и перелистывать. И поэтому, начиная с какого-то времени, я часто заходил в «Маяк», занимавший помещение на первом этаже трёхэтажного дома послевоенной постройки, рядом с троллейбусной остановкой.

Как правило, покупателей в магазине было немного. Стеллажи были, в основном, заняты белорусской литературой, нон-фикшн книгами о Великой Отечественной войне и Октябрьской революции, книгами поэтов и прозаиков второго эшелона, о которых я ничего не слышал. Более ходовые и, тем более, дефицитные книги на полки не ставили — их выкладывали на столы у витрины, поближе к кассе.

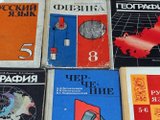

В то время дефицитом была не только жанровая литература — детективы или фантастика в магазинах практически не появлялись, — но и даже, например, практически любая переводная литература XIX века. Много позже я узнал о существовании советской жанровой литературы — в нулевые годы издательство «Ад Маргинем» запустила серию её переизданий, «Атлантида». Но это была история более ранняя, и к восьмидесятым годам книг, например Григория Гребнева или Романа Кима, в продаже уже не было.

Если сравнивать доступ к книгам с доступом, например, к музыкальным записям, то читатель находился, пожалуй, в худшем положении, чем слушатель музыки. В середине восьмидесятых записи — в том числе, неофициальных советских групп и западных артистов — активно тиражировались даже в рамках официально разрешённых структур — например, студий звукозаписи (подробно я об этом я рассказывал в эпизоде «Мелодии и ритмы»). Скопировать пластинку — переписать её на магнитофон — было относительно просто, а, чтобы скопировать, например, книгу, нужно было иметь доступ к редкому тогда копировальному аппарату. В свою очередь, власти, боясь, чтобы люди не копировали запрещённую и антисоветскую литературу, доступ к копировальным аппаратам жёстко контролировали. Ну и конечно, многие книги, которые читали в большинстве стран мира, на русский просто не были переведены.

В итоге приходилось довольствоваться тем, что предлагала официальная книжная индустрия. Но она была мало того, что жёстко цензурируемой, так ещё и крайне неповоротливой. Почему было бы не напечатать достаточные тиражи идеологически безобидной, но популярной литературы — Александра Дюма, Мориса Дрюона, Артура Конан-Дойла, Агаты Кристи?

Не знаю про другие города, но в Могилёве в середине восьмидесятых практически все читабельные книги были дефицитом, и в магазинах их можно было купить лишь изредка, когда их «выбрасывали» в продажу. Книги, кстати, стоили от двух до пяти рублей — не так уж и мало при тех зарплатах.

Помню, однажды, в конце 1984 года — я учился в шестом классе — я зашёл вечером в «Маяк» и увидел толкучку у стола с новинками и очередь к кассе. Я пошёл домой, рассказал маме, и она успела купить несколько книг, «выброшенных» в тот день — в том числе, «Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзака, «Зверобой» Джеймса Фенимора Купера и «Крестоносцы» Генрика Сенкевича. Да, почти все дефицитные книги были переводными.

Что происходило тогда в официальной советской литературе, по книжным магазинам представить себе было сложно. На полках пылились книги давно забытых соцреалистов, рассказывающие о комсомольских стройках, Байкало-Амурской магистрали и решении производственных проблем под чутким руководством коммунистической партии, но ни об авторах этих, ни об их книгах ничего толком и не знали. А откуда было что-то узнать? Насколько я помню, в мейнстримовой прессе рецензий на книги, да и просто статей о современной литературе не публиковали — за исключением идеологических атак на какую-либо книгу или автора.

Сам я начал читать достаточно рано, ещё до школы. Помню, перед первым классом читал книгу Николая Носова — автора книг про Незнайку — «Витя Малеев в школе и доме». Книгу выпустило минское издательство, большим тиражом, она, помню, — в отличие от «Незнайки» — свободно продавалась в «Маяке». В «Вите Малееве» привлекало описание повседневной жизни советского школьника, с которым я себя, готовясь к поступлению в первый класс, в принципе мог идентифицировать. Читая, я замечал, что какие-то детали в конце семидесятых выглядели явно устаревшими. Сейчас проверил: повесть была впервые опубликована в 1951 году, а автор получил за неё сталинскую премию. Кстати, никакой идеологии я в ней не помню, а, если она и присутствовала, то, получается, прошла мимо меня. Книги про Незнайку я тоже читал — правда, несколько позже. В магазине их не было никогда, и мама брала у кого-то на время потрёпанные книжки. Кстати, сатиру на капитализм в «Незнайке на Луне» я в девятилетнем возрасте не понял.

Ещё, помню, нравилась — опять же, во многом из-за идентификации себя с героями — повесть белорусского автора Павла Мисько «Новосёлы». Действие происходило в белорусском городе Гродно — вряд ли принципиально отличавшемся от Могилева, а впервые опубликована книга была в 1972‑м. Из переводной литературы, прочитанной в младшей школе, помню «Карлсона» Астрид Линдгрен и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

А вот с литературой для тинейджеров было уже посложнее, хотя в СССР такие книги, конечно, писали и издавали. Не было в магазинах и библиотеках, например, книг Анатолия Рыбакова из серии про Кроша или его же «Кортика» или «Бронзовой птицы». Их экранизации можно было посмотреть по телевизору, по крайней мере, раз в несколько лет, а прочитать первоисточник было практически невозможно.

Классе в шестом я обнаружил в школьной библиотеке собрания сочинений Аркадия Гайдара и Джеймса Фенимора Купера. О том, почему собрания сочинений именно этих авторов были закуплены для библиотеки окраинной школы, я тогда не задумывался. Но эти два десятка томов на какое-то время «закрыли» мои читательские потребности. Из Гайдара не помню ничего, даже роман «Школа», в честь которого через много лет назову свой собственный роман. Купер — о котором я узнал благодаря публикации минском издательством «Юнацтва» («Юность») романов «Последний из могикан» и «Зверобой» — и который писал в основном об индейцах в США, запомнился больше. Тогда меня его годы жизни не интересовали, а сейчас я узнал из интернета, что родился он в 1789 году, умер в 1851‑м, а на русский язык его романы переводились ещё с 1840‑х годов.

Когда я учился классе в восьмом, у мамы появилась знакомая библиотекарша, через которую она брала почитать редкие книги. Что брала она для себя, я уже не помню, а мне перепадало кое-что из фантастики — тоже дефицитной тогда и достаточно популярной. Помню, «Туманность Андромеды» советского фантаста Ивана Ефремова, впервые изданную в конце 1950‑х гг.

Школьная программа по русской литературе никакого энтузиазма не вызывала. То, что нужно было читать большие объёмы текста в «хрестоматии», да ещё и вызубривать объяснения этих тексов в духе марксистско-ленинского учения в «критике», скорей отталкивало от книг, входивших в программу — например, русской классики XIX века. Только через несколько лет, после двадцати, я открыл для себя русскую классическую литературу XIX века, читая её без всякого давления и идеологических пояснений.

Возвращаясь к проблеме книжного дефицита в СССР, расскажу о том, как её пытались решить.

Одним из способов была запущенная в середине 1970‑х годов программа, неформально называвшаяся «Книги на макулатуру». За каждые 20 килограммов макулатуры, сданных в пункт приёма, там же можно было купить книги, в продажу не поступавшие — или поступавшие, но крайне редко. В моей библиотеке до сих пор есть, например, роман Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», купленный «на талоны». Выпущен он минским издательством «Мастацкая лiтаратура» (Художественная литература) — в 1984 году, и на последней странице присутствует такой вот текст:

Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которые вырастет в течение 50–80 лет.

Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры — это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы».

«Собор Парижской богоматери» и ещё несколько книг мои родители купили в середине восьмидесятых, сдав макулатуру. Ассортимент книг, которые можно было получить таким образом, состоял, в основном, из переводной иностранной литературы. Помню, серию книг французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли». Книги эти я не читал ни тогда, ни тем более позже и об авторе ничего не знал. Сейчас, погуглив, выяснил его годы жизни — 1918–2009 и годы издания семи романов серии — 1955–1977. Кстати, из интернета я узнал, что «Проклятые короли» стали одним из главных источников вдохновения при написании цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», по мотивам которого снят сериал «Игра престолов».

При всех плюсах программы «Книги на макулатуру» у неё был один большой минус: макулатуру нужно было как-то отвезти в пункт приёма. Свои автомобили в то время были мало у кого, а везти, например, даже 20 килограммов старых газет и журналов на общественном транспорте, а потом ещё тащить пешком от остановки было не слишком удобно. Существовали правда передвижные пункты приема вторсырья, и грузовик ездил прямо по дворам, но случалось это очень редко.

Ещё одним способом купить дефицитные книги было членство во Всесоюзном добровольном обществе любителей книги или, как его обычно называли, «Обществе книголюбов». Образовалось оно в том же 1974 году, когда была запущена программа «Книги на макулатуру» — не знаю, была в этом связь, или просто совпадение. Из интернета я узнал, что Общество книголюбов было одной из самых массовых общественных организаций Советского Союза, и на пике его членами были более 16 миллионов человек. Годовой взнос в середине восьмидесятых составлял один рубль — деньги символические. Но и польза от членства на тот момент была сомнительной: дефицитные книги через общество книголюбов можно было купить только с «нагрузкой» в виде неликвидного шлака. То есть, например, председателю общества на заводе, фабрике или в школе, а также его приближённым книги доставались без всякой нагрузки, а рядовым членам приходилось вместе, например с «Тремя мушкетёрами» Александра Дюма, покупать ещё и биографию видного партийного деятеля или что-то подобное. Официально продажа книг «с нагрузкой» была запрещена, но, припоминаю, практиковалась не только через общества книголюбов, но и через магазины, хотя детали в памяти не сохранились.

В середине 1980‑х гг. появилось ещё одно нововведение, которое по идее должно было помочь людям купить дефицитные книги — отделы книгообмена. Открылся такой и в магазине «Маяк», но просуществовал недолго. Теоретически там можно было обменять одну книгу на другую, но для этого нужно было, во-первых, иметь дефицитную книгу, от которой ты готов был избавиться, а, во-вторых, выбор того, что ты мог получить взамен, был ограничен.

Конечно же, в Советском Союзе существовал, и чёрный рынок книг, но в те годы я с ним никак не пересекался, и, в основном, он охватывал столицы республик и крупные города, где — как я узнал уже позже — книжные спекулянты тусовались у букинистических магазинов. Был магазин «Букинист» и в Могилёве — в сталинском доме рядом с кинотеатром «Родина», — и я заходил в него, когда бывал в кино. Спекулянтов у «Букиниста» я не помню. В основном, продавалась там не художественная литература — но можно было, например, найти редкие книги о кино или изобразительном искусстве.

Ближе к концу восьмидесятых случился литературный бум, связанный с публикацией прежде запрещённых текстов — как официальных советских авторов, писавших также «в стол», так и эмигрантов. Одним из реальных результатов реформ Горбачёва было снятие многих глупых запретов, и этим сразу же воспользовались, прежде всего, редакторы толстых — как их называют до сих пор — литературных журналов. Советская книжная индустрия была слишком неповоротливой, и подготовка публикации книги могла занимать год или больше. Толстые журналы — «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя» — действовали более оперативно.

Номера журналов с топовыми перестроечными текстами — например, «Дружба народов» с романом «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, которого я уже упомянул как автора литературы для подростков — давали почитать знакомым и друзьям буквально на несколько дней, а то и на одну ночь.

Ко мне они тоже попадали — их брала у кого-то мама, работавшая в школе, а я, соответственно, тоже читал. «Дети Арбата» впечатлили меня, 15-летнего, откровенными описаниями жизни и быта молодёжи тридцатых годов, а также вставками — как я сейчас понимаю, достаточно механически присобаченными к основному действию, — в которых точно так же описывался быт Сталина. Помню, в конце девятого класса о «Детях Арбата» высказалась даже моя учительница русского языка и литературы — в отличие, от других учителей моей школы, достаточно интеллигентная, но скорей реакционная. Её претензии к роману были банальными — «мне говорили, что в то время на Арбате так не жили», — и такими высказываниями она себя скорей дискредитировала и обесценила всё, что говорила о каких-то других книгах.

Кроме «Детей Арбата», в те годы я прочитал журнальные издания «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, «Нового назначения» Александра Бека, «Белых одежд» Владимира Дудинцева. Ни одна из этих книг особого впечатления не произвела — возможно, потому что, в отличие от героев тех же «Детей Арбата», с их героями я себя идентифицировать не мог.

Кроме доходящих с опозданием до читателей, долгое время пролежавших в столе текстов, появлялись и свежие, отражающие реалии жизни в СССР, о которых до этого писать было не принято — например, «Интердевочка» Владимира Кунина, опубликованная в журнале «Аврора» в 1988 году и рассказывающая о валютных проститутках.

Читая тогда «Интердевочку», я не знал, что Кунин был также автором повести «Хроника пикирующего бомбардировщика», по которой поставлен одноименный фильм — один из моих любимых о Великой Отечественной войне.

Ещё одним перестроечным литературным «хитом» стала повесть «Сто дней до приказа…» Юрия Полякова — она была опубликована в 1987 году в журнале «Юность», и темой была дедовщина в советской армии. Кстати, и «Интердевочка», и «Сто дней до приказа…» были достаточно быстро экранизированы. И если фильм Петра Тодоровского по «Интердевочке» был достаточно конвенциональным, то режиссёр «Ста дней…» Хусейн Эркенов, для которого это был дебютный «полный метр», снял очень странное, экспериментальное кино, в котором от литературного первоисточника практически ничего не осталось.

Ещё в середине восьмидесятых, бывая в центре Могилёва, я часто заходил в отдел подписных изданий в магазине «Ранiца» на проспекте Мира — просто, чтобы поглазеть на стоявшие на полках, за стеклом, красивые тома с цифрами на корешках — собрания сочинений русских, советских и зарубежных авторов. Эти книги просто так не продавались — только по подписке, а, чтобы попытаться выиграть подписку, нужно было отстоять длинную очередь, а потом тянуть жребий. Тем, кто выигрывал подписку, потом приходила открытка о поступлении очередного тома, и можно было идти его выкупать в магазин. Об этой процедуре я узнал несколько позже. У нас дома подписных изданий не было, родители этим не занимались. Но тогда я с некоторой завистью смотрел на корешки томов собраний сочинений.

В начале девяностых система подписки перестала быть «эксклюзивной». Помню, что в 1991 году я подписался на собрания сочинений вполне, кстати, типичных «перестроечных» авторов — Андрея Битова и Фазиля Искандера, — которые выпускало издательство «Молодая гвардия». Но распад СССР помешал довести эти проекты до конца. В итоге было выпущено два тома из четырёх Искандера и один из трёх Битова — все они, кстати, до сих пор есть в моей библиотеке. На всякий случай я решил проверить — вдруг, были напечатаны и остальные тома, но до меня просто не дошли, потому что с декабря 1991 года я жил уже в независимой Беларуси. Оказалось, что нет, другие тома так и не вышли.

А ещё через пару лет я решил купить собрания сочинений классиков — Толстого и Достоевского. Это была середина 1990‑х годов, расцвет «дикого капитализма», и обедневшие бывшие советские интеллигенты избавлялись от «подписок», чтобы на вырученные деньги купить что-то более необходимое. У меня же, в основном благодаря коммерческим поездкам в Польшу, какие-то деньги были.

Я уже не помню порядок цен, но продавали «подписки» недорого — думаю, меньше доллара за том. За 22 томами Толстого я приехал в двухэтажный дом в центре Могилёва, чуть в стороне от главной улицы — Первомайской. Продавала «подписку» женщина лет шестидесяти — возможно, преподавательница или из «технической интеллигенции». Книги были в идеальном состоянии: каждый том был упакован в прозрачную полиэтиленовую обложку для школьных учебников. Женщине явно было жалко расставаться с книгами.

Она тогда произнесла странную фразу: вот придёт к вам, молодой человек, в гости девушка, увидит «подписку» Толстого, и это сразу возвысит вас в её глазах. Я внутренне усмехнулся: в то время среди моих знакомых девушек книги — тем более, какая-то там русская классика — не котировались. Девушки любили «сникерсы», ликёр «амаретто» и ментоловые сигареты. Я сложил тома в большую сумку, отдал женщине деньги и вышел.

Подписывайтесь на «Всё идёт по плану» на «Apple Podcasts», «Яндекс.Музыке» и других платформах, где слушаете подкасты.

Источник