- Арабская весна, ее причины и последствия

- С чего все начиналось?

- Причины «арабской весны»

- Последствия

- Вывод

- От «Арабской весны» до Третьей мировой войны

- Цена пощечины

- Арабские завоевания

- Арабский мир в VI-VII вв.

- Проповедь Мухаммада

- Три праведных халифа

- Завоевания Омейядов

- Причины военных успехов арабов

- Завершение арабских завоеваний

Арабская весна, ее причины и последствия

Арабская весна – это ряд событий на Ближнем Востоке и в Центральной Африке, которые начались в начале 2011 г. Эти события выражались в народных протестах и восстаниях в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и других государствах арабского мира.

С чего все начиналось?

В конце 2010 г. в Тунисе, в городе Сизи-Бузид, продавец фруктов по имени Мохаммед Буазизи облил себя бензином и поджег. Молодой человек сделал на этот шаг в знак протеста против бюрократической системы страны, из-за которой он не мог нормально работать. Спустя две недели, мужчина умер в больнице от ожогов.

После этого в арабских странах начались народные протесты и революции. В Тунисе, Иордании, Йемене, Египте протесты привели к отставке действующих правительств. В Бахрейне, помимо экономических, протесты носили религиозный характер: шииты заявили о дискриминации их суннитскими властями. Ливия и Сирия больше всего пострадали в ходе этих волнений. В Ливии началась гражданская война, вследствие чего, после многолетнего правления был свержен лидер страны Муамар Кадаффи. В Сирии ожесточенное противостояние продолжается и по сей день.

Причины «арабской весны»

- Массовая коррупция в чиновничьем аппарате.

- Безработица.

- Низкий уровень жизни населения в ряде арабских стран.

- Политические репрессии против инакомыслящих.

- Разногласия на политической почве суннитов и шиитов (Бахрейн, Ливия).

- Многолетнее правления одной династии (Ливия, Сирия, Египет).

Последствия

- Последствия в Тунисе. Действующий президент был свергнут. Власть перешла к партии «Эн-Нахда», которую составляли умеренные исламисты. На последующих президентских выборах власть от исламистов перешла к светской партии «Нидаа Тунис». Лидер этой партии Бедж Каид Эс-Себси стал новым президентом Туниса. За время революции в стране погибло около 300 людей. В плане экономики, Тунис потерял 4 % внутреннего валового продукта.

- Последствия в Иордании. Протесты продолжались с января по август 2011 г. Вследствие начавшихся протестов король Абдалла ІІ распустил правительство. Новый виток противостояние наметился с сентября 2012 г., когда новое правительство хотело повысить цены на топливо. Протестующие требовали политической реформы в стране, а также повышения зарплат для учителей и врачей. Король лично отменил решение о повышении цен. В январе 2013 г. состоялись еще одни парламентские выборы. После этого протесты плавно сошли на нет. В ходе столкновений в Иордании погибли 3 человека. Экономика государства, несмотря на массовые протесты, продолжала расти.

- Последствия в Египте. Президент Египта Хосни Мубарак, после 30 лет правления страной, подал в отставку. В августе 2012 г. на первых свободных президентских выборах победу одержал Мохаммед Мурси, исламист из партии «Братья мусульмане». Его сторонники в парламенте провели ряд законодательных норм, которые усиливали полномочия президента. К концу 2012 г. Египет вновь охватили народные волнения. На этот раз на сторону противников исламистов перешли военные. В июле 2013 г. Мурси был отстранен от власти. Во главе страны встал генерал Абдул Фатах Халил ас-Сиси. Позже свергнутым президентам были вынесены приговоры: Мубараку – 3 года тюрьмы, Мурси – смертную казнь. Количество жертв за время революции и последовавшими за ней военными противостояниями насчитывает около 4 тыс. чел. Рост экономики Египта снизился до 2 % в год, но в минус не ушел.

- Последствия для Йемена. Первые протесты проходили мирно. Но позже народные восстания приобрели массовый характер. На сторону протестующих перешли лидеры влиятельных племен и военные. Число пострадавших составляло несколько сотен человек. В марте 2011 г. президент распустил правительство. Но в отставку не ушел. Началось противостояние вооруженной оппозиции и правительственных войск, с применением артиллерии и авиации. В ноябре президент страны Али Абдулла Салех передал свои полномочия вице-президенту Абд Раббо Мансур аль-Хади. Аль-Хади стал следующим президентом Йемена. Но стабильного спокойствия государству это не принесло. В 2014 г. началась гражданская война между хуситами и правительственными войсками. Также в конфликт вмешалось объединение суннитских монархий во главе с Саудовской Аравией. Они приняли сторону правительственных войск Йемена. На сегодняшний день война не закончилась. Правительству подконтрольна лишь часть территории государства. Количество жертв в ходе этих конфликтов составляет более 10 тыс. человек. Экономика Йемена упала на 13 %.

- Последствия в Бахрейне. Первые демонстрации прошли в феврале 2011 г. В ответ на них власти освободили ряд политзаключенных и повысили социальные выплаты. Но протесты не утихли. Сначала для подавления восстания была привлечена полиция, а далее по приглашению короля Хамада в страну прибыли 1000 солдат из Саудовской Аравии и 500 – из ОАЭ. Их силами был снесен платочный городок оппозиции, далее последовали аресты участников антиправительственных акций. За период противостояний погибло 120 человек. Рост ВВП снизился до 2 % в год.

- Последствия в Ливии. Протесты начались в Киренаике – восточной части Ливии. Жертвы от действий полиции появились уже с первых дней противостояния. Вскоре под контроль повстанцев перешли все большие города востока страны. На сторону повстанцев перешли военные подразделения, глава МВД и другие чиновники режима Муамара Кадаффи. Началась полноценная гражданская война. На одной стороне выступали сторонники лидера страны Муамара Кадаффи, на другой – племена и повстанческие группировки. Во время боевых действий применялось тяжелое вооружение. В ходе этой войны, повстанцы, с помощью военных сил Франции, Великобритании и США, одержали победу. Муамар Кадаффи был убит. В августе 2012 г. в результате проведения выборов, власть перешла новому парламенту. Новая власть фактически контролирует лишь столицу Ливии Триполи и ее окрестности. Остальная территория контролируется племенами. Единство страны осталось в прошлом. Военные столкновения продолжаются и по сегодняшний день. За время войны в Ливии погибло более 40 тыс. человек. Экономика страны была разрушена: ВВП упал больше чем на 60 % и продолжает опускаться все ниже.

- Последствия в Сирии. В марте 2011 г. в Сирии начались массовые протесты. Наряду с протестами начались репрессии, проводимые правящим главой государства, Башаром Асадом. Были арестованы тысячи активистов, по всей стране устанавливались военные блокпосты. Асад согласился на ряд требований демонстрантов: пообещал снизить налоги в стране, повысить заработные платы, выпустить политзаключенных, дать больше свободы СМИ. Но народные волнения продолжались. К подавлению бунта были привлечены военнослужащие. Но в армии началось массовое дезертирство, солдаты переходили на сторону оппозиции. В конце 2011 г. некоторые города Сирии уже были под контролем повстанцев. Обстановка еще более обострилась, когда в конфликт вмешались другие страны. Ряд арабских монархий и Турция начали поставлять повстанцам оружие. Иран и Россия стали помогать армии Асада. Плюс ко всему в 2013 г. в Сирии обосновалась группировка ИГИЛ (запрещена в России), дочерняя организация печально известной «Аль-Каиды». Боевые действия носили ожесточенный характер, применялось новейшее вооружение. Разрушены сотни городов, убиты более 300 тыс. мирных жителей. Около 5 млн. сирийцев покинули свою родину. За первые 6 месяцев конфликта Сирия потеряла около 6 млрд.долларов. Разрушенное войной государство уничтожено экономически. Жестокое военное противостояние продолжается и на сегодняшний день.

Вывод

Большинству арабских государств «арабская весна» принесла лишь человеческие жертвы и спад в экономике. Где-то больше, где-то меньше. В странах, где было внешнеполитическое вмешательство, последствия имели катастрофические масштабы.

Источник

От «Арабской весны» до Третьей мировой войны

17 декабря 2010 года тунисский уличный торговец овощами Мухаммед Буазизи совершил акт самосожжения в знак протеста против произвола местных сил правопорядка, коррупции и бездействия чиновников.

Эта дата для мировой истории аналогична событиям 28 июня 1914 года, когда убийство сербским террористом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом для начала Первой мировой войны. Сегодня СМИ пишут о начале Третьей мировой войны против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ), рост влияния которой неразрывно связан с событиями «арабской весны» (именно такое название получила волна протестов и связанных с ними событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки).

Подобных потрясений регион не знал почти полвека: свергнутые правящие режимы, гражданские войны, иностранная интервенция, экспансия радикального ислама.

Что спровоцировало «арабскую весну» и каковы ее последствия – в спецпроекте ТАСС.

Брат и мать Мухаммеда Буазизи на фоне его портрета после получения премии имени Андрея Сахарова

© AP Photo/Hassene Dridi

Цена пощечины

Буазизи родился в семье рабочего. Его отец умер, когда мальчику было всего 4 года, мать впоследствии вышла замуж за брата своего покойного мужа. Семья Буазизи, в которой было семеро детей, жила очень бедно. Мухаммед начал работать в 10 лет, окончив учебу в сельской школе. На момент, когда он совершил акт самосожжения, ему исполнилось 27.

По версии следствия, основной причиной решения Буазизи стал конфликт с сотрудницей местной полиции Федией Хамди. Из-за отсутствия у молодого продавца овощей лицензии она не просто конфисковала товар и запретила торговлю, но еще и ударила Буазизи по лицу и публично оскорбила.

После этого инцидента Буазизи попытался обратиться за помощью в мэрию города, но его отказались слушать. Хамди не понесла никакого наказания.

Не выдержав подобного отношения со стороны полиции, а позднее и со стороны местных чиновников, Буазизи вышел на центральную площадь Сиди-Бузида, встал перед зданием мэрии, облил себя горючим и поджег.

Ровно через неделю после инцидента в родном городе Буазизи Мензель-Бурзаяне (около 16 км от Сиди-Бузида) вспыхнули массовые демонстрации. Протестующие громили госучреждения, полицейские участки и автомобили. В город были стянуты дополнительные силы правопорядка. В результате разгона демонстрантов, против которых было применено огнестрельное оружие, один человек погиб, еще десятерых с ранениями различной тяжести доставили в больницу. В городе был введен комендантский час.

После смерти Буазизи 4 января народное недовольство вспыхнуло с новой силой. Демонстрации охватили всю страну. Число погибших в ходе столкновений с полицией начало исчисляться десятками. Президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али несколько раз обращался к народу и в конце концов пошел на уступки – согласился не баллотироваться на президентский пост в шестой раз подряд.

«Я вас понял», — адресовал слова толпам демонстрантов президент, но было поздно. По всей стране главный лозунг уже звучал так: «Хлеб и вода – да, Бен Али – нет».

И все же, несмотря на то, что протесты разрастались, практически никто не ожидал, что Бен Али так легко откажется от власти. Поздно вечером 14 января президент внезапно покинул Тунис, бежав с семьей в Саудовскую Аравию.

Именно тогда эйфория из Туниса перекинулась на другие арабские страны. В последние годы во многих из них протесты и голодные бунты не были редкостью, но мало кто верил в возможность свержения десятилетиями находившихся у власти правителей.

«Жасминовая революция» (название, под которым стали известны тунисские протесты) послужила примером для остальных. «Арабская весна» началась.

Первые антиправительственные демонстрации затронули Алжир, Египет, Марокко, Мавританию, Иорданию, Судан и даже Оман. Позднее волна протестных выступлений перекинулась на другие страны.

Источник

Арабские завоевания

Арабский мир в VI-VII вв.

Аравийский полуостров — жаркая, высушенная местность, соединяющая Азию и Африку. В центре его раскинулась бескрайняя Аравийская пустыня. Люди жили в основном по её границе и в районах, примыкающих к морю. В VI и VII вв. эти земли населяли преимущественно бедуины — арабские кочевники-скотоводы. Особенное значение для них имели верблюды. Эти животные служили средством передвижения, верблюжье молоко и мясо шли в пищу, а из верблюжьей шкуры шились шатры. В некоторых оазисах, где было достаточное количество воды, население занималось и земледелием.

К середине VI в. в Северной Аравии сложились три крупных города. Они находились в гористой местности под названием Хиджаз, между Красным морем на западе и пустыней на востоке. В центре Хиджаза, в небольшом плодородном оазисе, располагался Ясриб, позднее переименованный в Медину. Южнее, в горах, находился Таиф, а севернее — Мекка. Мекка являлась самым процветающим из трёх городов, благодаря выгодному положению на пересечении караванных путей и большому количеству паломников, прибывающих, чтобы поклониться Каабе — «чёрному камню» — огромному метеориту. Аллах, впоследствии почитаемый как единый Бог всех мусульман, считался одним из главных божеств Мекки. Но, кроме него, здесь поклонялись ещё 300 богам и богиням.

Проповедь Мухаммада

Будущий пророк Мухаммад родился в Мекке в 570 г. Рано осиротев, он сначала стал зарабатывать себе на жизнь трудом пастуха, а затем поступил в услужение к богатой вдове Хадидже, которая была старше его на 15 лет. Когда Мухаммаду исполнилось 25 лет, она вышла за него замуж.

По преданию, в б 10 г. на горе Хи-ра (близ Мекки) Мухаммаду явился ангел Джабраил и возвестил о том, что Мухаммад является посланником Бога. Он должен донести до людей истину, что нет Бога, кроме Аллаха, и предупредить их о грядущем Страшном суде.

В 613 г. пророк Мухаммад начал свою проповедь в Мекке. Его учение получило название «ислам», что означает «предать себя воле Бога».

Далеко не все жители Мекки приняли проповедь Мухаммада. Многие были преданы племенным богам. Другие не желали следовать заповедям пророка, призывавшего богачей делиться с бедными. В 622 г. Мухаммаду и его сторонникам пришлось бежать из Мекки. Сам пророк, тайно оставив город ночью, направился в Ясриб (Медину).

Его переселение, известное как «хиджра», стало началом мусульманского летоисчисления.

В Медине Мухаммад обрёл новых последователей и вскоре стал правителем города. Получив власть, он начал войну против жителей Мекки, которые во время решающей осады сдались без боя.

Со временем у Мухаммада появилось множество последователей среди воинственных арабских племён. Благодаря общей новой вере они сумели преодолеть межплеменную вражду, что обеспечило политическое единство. Под руководством Мухаммада ислам превратился в основу теократического общества, развивавшего осознанную воинственность, ибо «битва за Аллаха» обладала для воинов-мусульман особой притягательностью: в случае победы они получали добычу, а в случае смерти — попадали в рай.

Три праведных халифа

После смерти Мухаммада в 632 г. главой мусульманской общины был провозглашён его ближайший соратник Абу Бекр (632—634 гг.), отец Айши — любимой жены пророка. Абу Бекр принял титул халифа, что означает «преемник», «заместитель». Под его руководством вооружённые силы мусульманской общины Медины совместно с племенами бедуинов приступили к вторжениям в соседние страны. Позже дело Абу Бекра продолжили халифы Омар (634—644 гг.) и Осман (644—656 гг.). Все они считаются «праведными», «законными» халифами, так как принадлежали к числу ближайших сподвижников Мухаммада. Так начались история Арабского халифата и масштабные завоевания, в результате которых в VII и VIII вв. было установлено арабское господство на обширных территориях Азии, Африки и Европы.

Осенью 633 г. (или весной 634 г.) три арабских отряда (по 7500 воинов в каждом) вторглись через Сирийскую пустыню в Палестину и Сирию. Слабые византийские гарнизоны (эти территории в то время подчинялись Византии) и спешно набранное ополчение из коренного населения не могли оказать арабам достойного сопротивления. Местные кочевники неохотно сражались с арабами. Они предпочитали вступать с ними в переговоры и сдаваться с условием сохранения жизни и имущества и обязательством выплачивать подати.

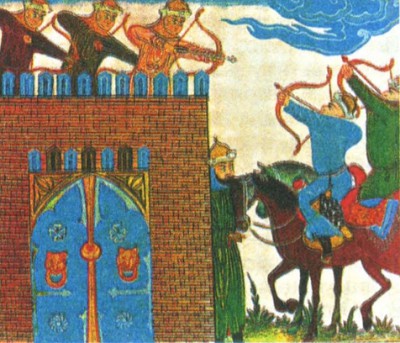

В марте 634 г. арабский военачальник Халид ибн ал-Валид во главе отряда из 500—800 всадников осадил Дамаск. Его воины заняли Гуту, район садов под Дамаском, и встали под стенами города, не имея ни технических средств, ни опыта брать укреплённые города. После шестимесячной осады комендант и епископ под давлением горожан в сентябре 635 г. сдали Дамаск арабам. Однако войти в побеждённый город оказалось непросто: крепостные ворота были завалены изнутри камнями и брёвнами, а у осаждавших не нашлось ни одной лестницы, чтобы взобраться на городскую стену. Чтобы войти в Дамаск, победителям пришлось позаимствовать лестницу в одном из монастырей Гуты.

Осознав силу угрозы, исходившей от арабов, византийский император Ираклий сосредоточил большую армию в Северной Сирии. В её состав вошли, помимо греков, отряды сирийцев и армян. Численность византийского войска, по преувеличенным данным арабских историков, достигала 200 тыс. человек. Общая численность бойцов в арабских отрядах, по их же сведениям, не превышала 24 тыс.

При приближении византийских войск арабы, оставив Дамаск, отошли к реке Иармук, восточному притоку Иордана. Здесь 20 августа 636 г. произошло решающее сражение, в котором византийцы потерпели сокрушительное поражение. Причиной разгрома императорских войск стал разлад между греческими и армянскими частями, которые ещё накануне вступили в вооружённую драку между собой. Сирийцы же во время сражения перешли на сторону арабов. После этой победы арабы стали полностью контролировать Сирию. По преданию, император Ираклий, покидая эту страну, воскликнул: «Прощай, Сирия! Какая это прекрасная страна для нашего врага!».

В 638 г., после двухлетней осады, арабам сдался Иерусалим, а в 640 г., после семилетней осады, — Кейсария (Цезария). Такая продолжительная осада Кейсарии объясняется не только отсутствием у арабов военной техники, но и тем, что гарнизон этого портового города постоянно получал помощь из Византии по морю. Средствами борьбы с византийским морским флотом арабы в то время ещё не располагали.

В то же время в Ираке арабы потерпели несколько поражений в битвах с войсками державы Сасанидов. Потрясающее впечатление на бедуинов произвели иранские боевые слоны — животные, которых они никогда до этого не видели. Однако с конца 635 г. арабы стали одерживать победы, и в 637 г., разгромив большое иранское войско в битве при Ка-дисии, вступили в столицу державы Сасанидов Ктесифон (Мадаин). Его жители открыли арабам ворота после того, как шахиншах Йездигерд III и его придворные бежали из города.

Перемирие, заключённое арабскими военачальниками с персами, вскоре, как утверждают арабские историки, было противником нарушено. Тогда арабские отряды продвинулись на север и в 644—645 гг. вышли к границам Индии. К 651 г. они дошли до реки Амударьи. Иран был окончательно завоёван. Ещё раньше, после завоевания Сирии, в 640 г. арабы вторглись в Армению и взяли её столицу город Двин. К 654 г. они продвинулись дальше, в глубь Кавказских гор, и дошли до Тбилиси.

После первых успехов в Сирии арабские войска приступили к завоеваниям в Африке. Первое вторжение в Египет (в то время он входил в состав Византии) в декабре 639 г. совершил небольшой отряд под командованием Амра ибн ал-Аса. Существуют две версии причин этого похода. Согласно первой, этот военачальник самовольно предпринял поход в долину Нила, будучи недовольным своим подчинённым положением в войске. По другой, поход был вызван необходимостью доставлять в долину Хиджаз продовольствие из Египта. Дело в том, что после объединения Аравии потребительские запросы Мекки сильно возросли, так как стало быстро увеличиваться число мусульманских паломников, прибывающих сюда для поклонения святыням. Выросло и население Медины, ставшей столицей халифата.

В январе 640 г отряд Амра форсировал Нил и совершил набег на Файюм. В июне того же года, когда к гарнизону города прибыло подкрепление, арабы нанесли под Гелиополем поражение византийским войскам. Затем, в сентябре 640 г., Амр осадил Вавилон. Эта крепость сдалась ему в апреле 641 г., после чего арабы приступили к осаде Александрии — столицы Египта. В ноябре 641 г. александрийский патриарх Кир заключил с Амром соглашение о сдаче этой неприступной для арабов крепости, согласно которому город переходил в руки арабов после 11-месячного перемирия, необходимого для эвакуации греков, живших в нём. В сентябре 642 г., после завершения эвакуации, арабское войско вступило в Александрию. Однако в 645 г. византийский флот ворвался в гавань Александрии и высадил десант, вытеснив арабов из города. Арабы вторично осадили его и летом 646 г. взяли штурмом. Из Египта арабские отряды предпринимали набеги в соседнюю Ливию. Не встретив сопротивления местных берберских племён и нанеся поражение византийским гарнизонам, они подчинили область Киренаику.

Таким образом, за время правления трёх халифов (632—656 гг.) арабы завоевали обширные территории, входившие в состав Византийской империи в Азии и Африке, и покорили всё Иранское царство.

Завоевания Омейядов

В 660 г. в Иерусалиме преемником халифа Османа был провозглашён Муавия ибн Абу Суфийан — основатель династии Омейядов (661 — 750 гг.). Ему удалось победить в борьбе за власть четвёртого «праведного» халифа Али ибн Абу Талиба (зятя Мухаммада), который погиб в 661 г.

Во время правления Омейядов арабские войска продолжили завоевания в Закавказье, Средней Азии и Восточном Иране. Но основные силы были направлены на борьбу с Византийской империей. Малая Азия стала ареной постоянных грабительских набегов арабов.

В 668 г. арабы впервые осадили Константинополь. Зимние холода при отсутствии тёплой одежды, острый недостаток продовольствия, эпидемии чумы и дизентерии опустошили лагерь осаждающих. Из Сирии было направлено подкрепление под командованием Йазида, сына халифа Муавии I, но взять Константинополь, большую крепость с сильными оборонительными укреплениями, арабы, не имея осадной техники, так и не смогли, и летом 669 г. отступили.

В 673 г. арабы предприняли второй, на этот раз гораздо лучше подготовленный поход на Константинополь. Теперь сухопутное войско сопровождал сирийский военный флот. Столица империи была блокирована и с суши, и с моря. Осада затянулась на пять лет и была снята только после разгрома арабского флота греческим.

В конце VII — начале VIII в. арабы приступили к завоеванию Северной Африки. Племена кочевников-бер-беров, населявшие эти территории, оказали захватчикам упорное сопротивление. В конце VII в. (точную хронологию восстановить невозможно) арабские войска взяли древний город Карфаген. В начале VIII в., завоевав весь Магриб (Северная Африка), они вышли к побережью Атлантического океана. Это завоевание представляло собой ряд крупных набегов, сопровождавшихся непрочным подчинением отдельных берберских племён, которых завоеватели насильственно обращали в ислам. Такая политика была вызвана стремлением использовать новообращённых в качестве вооружённой силы для завоеваний в Европе.

Весной 711г. отряд из 300 арабов и 7 тыс. берберов высадился на Пиренейском полуострове. Предполагалось, что он произведёт глубокую разведку на территории Вестготского королевства. Но вследствие междоусобиц вестготов и их военной слабости разведка превратилась в ударную силу вторжения. В следующем году на Пиренейском полуострове высадилось новое арабское войско. Арабы захватили обширные земли на Пиренеях вплоть до горной цепи близ города Толедо. Мусульманская экспансия в Европе была остановлена только после сокрушительного разгрома арабов франками при Пуатье 25 октября 732 г.

Одновременно с завоеваниями на западе арабы вели военные действия в Средней Азии и на Среднем Востоке. Так, в 673—674 гг. они форсировали реку Амударью, разорив окрестности Бухары. В 676 г. набег на Бухару повторился, и, хотя арабы потерпели поражение под Самаркандом, они вернулись с богатой добычей. В начале VIII в. арабские отряды совершили набеги на Афганистан, Восточный Иран, Индию. Завоевав равнинный Афганистан, арабы взяли Кабул. В 708 г. 6 тыс. арабов продвинулись в область нижнего течения реки Инд и включили её в состав Арабского халифата.

Причины военных успехов арабов

Основной причиной стремительного продвижения арабских войск можно считать общую политическую ситуацию в регионе.

Основными противниками халифата были Византийская империя и Персия, истощённые внутренними и внешними конфликтами. Кроме того, для многих народов, населявших территории, подчинённые этим странам, смена власти мало что значила. В их жизни не происходило почти никаких перемен. Нередко арабы-завоеватели терпимее относились к местному населению, чем их противники.

Арабское войско не имело единой стратегии и не подчинялось жёсткой дисциплине. Его вооружение нередко оставляло желать лучшего. Однако у него было главное преимущество, которого не было у противника, — религиозный фанатизм. Традиционное стремление к славе и наживе дополнялось идеологией ислама, который обещал вечное райское блаженство всем, кто погибнет во имя веры на поле боя. А знание пустыни дало арабам возможность использовать новые пути на территорию противника, возможность внезапного нападения с той стороны, с которой их никто не ожидал.

СОЗДАНИЕ АРАБСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА. Сирийско-арабский военный флот был создан будущим халифом Му-авией для обороны побережья страны. В то время, при полном господстве византийского флота в Восточном Средиземноморье, берега Сирии находились под постоянной угрозой с моря. Однако сначала идее строительства флота в Сирии решительно противодействовал халиф Омар, который считал недопустимым доверять души мусульман «плавающим доскам». К строительству судов приступили лишь при халифе Османе, при котором Муавия стал полновластным хозяином в Сирии. Кораблестроителями были опытные в этом деле жители ливанского побережья, потомки древних финикийцев. Из них же комплектовались экипажи.

По мере расширения географии завоеваний арабы совершенствовали своё военное дело. Если первые завоевательные походы были одиночными рейдами, после которых воины возвращались с добычей домой, то потом арабы стали устраивать постоянные лагеря на пути маршрутов в завоёванные страны или на чужой территории. Из таких военных лагерей выросли города Каир и Басра. А благодаря созданию военного флота арабы получили возможность устраивать набеги по всему Средиземноморью.

Завершение арабских завоеваний

Внутренние конфликты, десятилетиями раздиравшие династию Омейя-дов, ослабили её власть. В 749 г., в результате восстания, к власти пришла династия Аббасидов (потомки Аббаса, дяди пророка Мухаммада), основавшая Багдадский халифат.

Аббасиды ограничили завоевательную политику халифата. Только в 751 г. произошло сражение арабских войск с китайскими на реке Талас в Средней Азии, в ходе которого китайцы потерпели поражение.

Арабо-византийские войны в Северной Сирии, Анатолии и Месопотамии не привели к крупным захватам. Багдадский халифат жил в условиях относительного внутреннего и внешнего спокойствия. Процветали науки, искусство, торговля. Арабский язык стал языком образованных людей, объединяющим многонациональную страну.

Ислам окончательно утвердился как религиозная и политическая сила мирового значения, чему во многом способствовали и арабские завоевания.

Источник