Как Россия освободила Балканы

Победив турок в конце 19-ого века, Российская империя могла стать гегемоном на Балканах и получить прямой доступ к Средиземноморью. Помешали этому англичане.

Победив турок в конце 19-ого века, Российская империя могла стать гегемоном на Балканах и получить прямой доступ к Средиземноморью. Помешали этому англичане.

«Десятки, сотни тысяч христиан избиваются как вредная паршь, сводятся с лица земли с корнем, дотла. В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и подхватывают на ружейный штык; селения истребляются, церкви разбиваются в щепы» — так эмоционально Федор Достоевский отреагировал в своем «Дневнике писателя» на жестокое подавление турками Апрельского восстания в Болгарии в 1876 году.

К концу 19-ого века Османская империя давно растеряла свое былое могущество и славу. Румыния, Сербия и Черногория фактически вышли из под власти султанов. Пока еще официально не признанные в мире, сохраняющие вассальные и даннические обязательства перед турками, они по факту стали самостоятельными государствами. Меньше повезло болгарам. Живущие в непосредственной близости от сердца Блистательной Порты, они не смогли воссоздать свое государство, а все их попытки освободительной борьбы кроваво и яростно подавлялись.

Жестокость по отношению к болгарам вызвала волну возмущения по всему миру, в том числе и в Российской Империи. Когда в октябре 1876 года Сербия и Черногория объявили Османской империи войну больше пяти тысяч русских добровольцев отправилось сражаться с турками. «Помещик, мужик от сохи, отставной солдат, офицер – все потянулись на войну, где рядом с кровью братьев-сербов лилась уже русская кровь», писал безымянный современник тех событий. (С. Кочуков. Русский солдат в балканском кризисе середины 70-х гг. Саратов, 2011). Война, однако, закончилась для союзников поражением.

В следующем году войну против турок начала Россия. Ключевую роль в этом сыграла не власть, а общественность, которая буквально вынуждала императора Александра II выполнить свой моральный долг перед братским народом и покарать жестоких турок. «На войну! Мы всех сильнее!» — призывал все тот же Достоевский.

24 апреля 1877 года двухсоттысячная русская армия вместе с шестью дружинами болгарских добровольцев вошла на территорию союзной Румынии, чтобы в июне через Дунай переправиться в османскую Болгарию. «Вырвать из власти турок ту страну, Болгарию, в которой они совершили столько злодейств» — так в официальных документах Генштаба была сформулирована цель войны. ( Русско-турецкая война: русский и болгарский взгляд. 1877-1878. Сборник воспоминаний . Москва, 2017)

Первый период войны прошел для русской армии более чем успешно. Войска стремительно овладели стратегически важной крепостью Никополь, вышли к важнейшему Шипкинскому перевалу через Балканский хребет, который фактически открывал прямой путь на Константинополь (Стамбул).

Для решительного броска на столицу, однако, не хватало резервов. К тому же, турки преподнесли русским неприятный сюрприз. 20-тысячная турецкая армия Османа-паши неожиданно заняла город Плевну, сковав тем самым дальнейшее наступление русских и угрожая их переправам на Дунае. «Будь турки более подвижными, армия наша могла бы быть в лучшем случае прогнана за реку, а в худшем — потоплена в ней», — писал известный художник-баталист Василий Верещагин, принявший участие в той войне.

Боевые действия шли не только на Балканах, но и на Кавказе. Однако сосредоточившись на главном противостоянии в Болгарии, Российская и Османская империи считали этот театр военных действий второстепенным. Героическим эпизодом той кампании стала оборона крепости Баязет небольшим русским гарнизоном (1500 человек). В течение 23 дней он отбивал атаки более многочисленного (20 тыс.) противника, пока не был деблокирован.

Август 1877 года, когда турки попытались вырвать инициативу в войне, стал настоящим испытанием для русской армии. 40-тысячная турецкая армия атаковала шипкинский перевал, защищаемый всего лишь семитысячным русско-болгарским отрядом. Защитники с большими потерями для себя (2500 человек) и для противника (6000) отбили атаку.

Ключевым моментом в русско-турецком противостоянии оставалась по-прежнему Плевна. Город, выдержавший несколько кровопролитных штурмов, продержался до начала зимы, пока русские войска не перерезали софийское шоссе, по которому шло снабжение гарнизона. 10 декабря Осман-паша пошел на прорыв, но, потерпев неудачу, капитулировал.

Взяв наконец Плевну, русское командование неожиданно решило не уходить на зимние квартиры и вместо этого провести масштабное наступление по всем фронтам. В пользу этого решения говорило полное преимущество в живой силе на Балканском театре военных действий — 554 тысячи русских и 47 тысяч румынских войск против 183 тысяч турок. К тому же после падения Плевны в войну снова вступила Сербия.

В ходе настпуления турки были разбиты под Филиппополем (ныне Пловдив), без боя оставили Адрианополь (Эдирне), а русские войска вплотную подошли к Константинополю. В это время в конфликт вмешалась Великобритания, заявив, что занятие (хоть и временное) османской столицы недопустимо. 13 февраля эскадра адмирала Хорнби в составе 6 броненосцев и фрегата вошла в Дарданеллы и бросила якорь в Мраморном море.

Россия, не готовая к полномасштабной войне с англичанами, 3 марта 1878 года заключила с турками мир в местечке Сан-Стефано. Согласно нему, Османская империя уступала ей часть территорий на Кавказе и Балканах, предоставляла независимость Румынии, Сербии и Черногории, а также автономию Боснии и Герцеговине. Но главным условием мира стало воссоздание болгарского государства, включавшего обширные территории от Черного до Эгейского моря. Первые несколько лет Болгария должна была находиться под прямым русским управлением.

Европейские страны были шокированы таким резким усилением российских позиций на Балканах. Теперь русские фактически получали выход в Средиземное море через своего сателлита Болгарию. Вдохновляемая британцами, стремительно складывалась антироссийская коалиция, на что русский посол в Константинополе Николай Игнатьев сказал: «Нам Европа предоставляла лишь право бить турок, лить русскую кровь и тратить русские деньги, но никак не извлекать пользу ни для себя, ни для единоверцев наших по собственному усмотрению». ( Русско-турецкая война: русский и болгарский взгляд. 1877-1878. Сборник воспоминаний . Москва, 2017)

Россия фактически столкнулась с угрозой войны против объединенной Европы и была вынуждена согласиться на пересмотр условий Сан-Стефанского мирного договора на международном конгрессе в Берлине в том же 1878 году. Независимость Румынии, Сербии и Черногории была подтверждена, хотя их первоначальные территориальные претензии были сильно ограничены. Вместо автономии Босния и Герцеговина получила «временную» оккупацию австро-венгерскими войсками. Менее чем через 20 лет регион официально попал под власть Вены.

Появление Великой Болгарии так и не состоялось. Вместо нее были учреждены сильно урезанные в территориях вассальное княжество с центром в Софии и автономная провинция Османской империи — Восточная Румелия. Таким образом, Россия лишилась потенциального выхода в Средиземноморье. За помощь в деле пересмотра условий Сан-Стефанского мира Блистательная Порта передала Великобритании Кипр.

Источник

Балканы: пороховой погреб Европы.

В начале XX века Балканский региональный порядок был весьма разнородным: в его рамках сосуществовали государства, чье значение в системе международных отношений значительно варьировалось. Балканы находились в фокусе внешнеполитических интересов великих держав: Великобритании, Российской империи, Франции, Германии и Австро-Венгрии.

Структура регионального порядка в Юго-Восточной Европе обусловливала его высокий конфликтный потенциал. По-прежнему историки и публицисты горячо спорят, пытаясь ответить на эти уже, казалось бы, ставшие банальными вопросы: по каким причинам Балканы превратились в «пороховой погреб Европы»? Почему искра, вспыхнувшая в этом регионе, разожгла пламя Первой мировой войны?

Русско-турецкая война 1877–1878 годов ознаменовала новый этап в развитии Балканского региона. По Берлинскому трактату 1878 года независимость получили три страны — Сербия, Румыния и Черногория, а Болгария получала статус автономного княжества, де-юре оставаясь в составе Османской империи. Таким образом, балканское политическое поле пополнилось новыми региональными игроками — малыми странами, в основе внешнеполитических программ которых лежали проекты возрождения их средневековых «империй». В прошлом за доминирование на Балканах боролись самые разные государства, будь то Византийская империя, Болгарское царство или Сербия. Но эти страны на продолжительное время оказались под властью Османской империи. Обретя независимость, Греция, Сербия и Болгария стали претендовать на территории, некогда входившие в состав их средневековых «держав», в частности на Македонию, ставшую среди них отравленным яблоком раздора.

По итогам работы Берлинского конгресса 1878 года фиксировалось присутствие двух полиэтничных империй на Балканах: Османской империи и Австро-Венгрии. Стараниями Вены и Лондона турецкое владычество в Юго-Восточной Европе было сохранено: в состав Османской империи возвращались Македония и Фракия. Более чем на тридцать лет освобождение единоверных и единокровных народов становилось альфой и омегой внешней политики Сербии, Болгарии, Черногории и Греции.

Расширилось присутствие на Балканах и другой многонациональной империи — Австро-Венгрии, которая оккупировала Боснию и Герцеговину, а также вводила свои войска в Новопазарский санджак, регион на границе Сербии и Черногории.

Интересы великих держав

Существенную роль в нарастании политической нестабильности в Юго-Восточной Европе играл внешний фактор в лице великих держав, так как Балканы, располагаясь на стыке Европы, Азии и Африки, являлись важным геостратегическим регионом.

Для Российской империи балкано-черноморский регион являлся приоритетным направлением внешней политики еще с конца XVIII века. Принципиальным антагонистом России на Ближнем и Среднем Востоке выступала Великобритания, краеугольным камнем внешней политики которой являлось обеспечение безопасности ее империи в Азии. Интересы двух других великих держав — Франции и Германии — на Балканах носили преимущественно экономический характер, хотя на рубеже XIX–XX веков Берлин активно наращивал свое политическое влияние в Османской империи.

Мы также должны учитывать еще один немаловажный момент: каждая из великих держав исходила из того, какое место данный регион занимал в политике ее партнеров и соперников. В Европе на тот момент происходило размежевание великих держав на два антагонистичных блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия), оформившийся еще в 1882 году, и Антанту (Франция, Россия, Великобритания), возникшую как результат серии договоров и соглашений, подписанных в 1891–1907 годах (франко-русский союз, заключенный в 1891–1894 годах, англо-французское соглашение 1904 года и русско-английское соглашение 1907 года о разграничении сфер влияния в Афганистане, Иране и Тибете).

Причины Балканских войн

Среди краткосрочных факторов, приведших к Первой Балканской войне, можно выделить несколько: прогрессирующее ослабление Османской империи и неудачные попытки младотурок купировать этот процесс; итало-турецкая война; склонность Сербии, Болгарии и Греции прийти к консенсусу по македонскому вопросу и их решимость поставить точку в вопросе освобождения единоверных и единокровных народов.

Отдавая себе отчет в отсутствии у них достаточных материальных и политических ресурсов для окончательного вытеснения Турции с Балканского полуострова — из Македонии и Фракии, малые государства региона решили на время заморозить существовавшие между ними противоречия, касавшиеся этнотерриториального размежевания в Македонии, и прибегнуть к военно-политическому союзу как инструменту реализации своих внешнеполитических целей. Тот факт, что Белград, София и Афины смогли прийти к компромиссу по македонскому вопросу, являлся настоящим прорывом для региональной дипломатии.

В мае 1912 года была заключена сербо-болгарская военная конвенция. В этом же месяце был подписан и болгаро-греческий договор о союзе.

Первая Балканская война

Непосредственным поводом к началу войны послужили беспорядки, разразившиеся в македонских городах Беране и Кочане в августе 1912 года и повлекшие за собой преследование христианского населения со стороны османской администрации. Неспособность великих держав воздействовать на Порту и выработать эффективный план нормализации ситуации в этой балканской провинции Турции побуждала местные страны самостоятельно решить вопрос о будущем Македонии, поставив европейскую дипломатию перед свершившимся фактом. 8 октября 1912 года Черногория объявила войну Турции, десять дней спустя в войну вступили Сербия и Болгария, к которым затем присоединилась Греция.

Триумф балканских государств в войне против Турции стал настоящей международной сенсацией: болгары одержали победы на фракийском театре военных действий, осадили Адрианополь и остановились в 20 милях от Константинополя на Чаталджинской укрепленной линии; сербы заняли Косово, северную и центральную части Албании, а также вышли к Адриатическому побережью. Греческие войска вступили в Салоники, а греческий флот успешно действовал в Эгейском море.

Итоги Первой Балканской войны

Первая Балканская война вынесла на повестку дня две сложнейшие международные проблемы. Первая из них заключалась в неопределенности будущего Османской империи, ибо военные поражения турецкой армии на Балканах непосредственно коррелировали с судьбой Константинополя и азиатских провинций султана. Вторая проблема состояла в границах военно-политического «творчества» балканских игроков и принятии его результатов великими державами, в первую очередь Австро-Венгрией.

В Петербурге резко отрицательно отреагировали на то, что болгары могут овладеть Константинополем. Власть ослабленной Турции над Константинополем и проливами, как отмечалось, являлась для России «едва ли не наиболее выгодной», а потому следовало решительным образом противодействовать установлению над ними болгарского контроля.

Великобритания была готова смириться с тем, что болгары войдут в Константинополь. Но здесь существовал другой вопрос: если Османская империя распадется в Европе, на Балканах, что будет с ее азиатскими владениями?

Но Константинополь не пал под натиском болгар, и решение вопроса о принадлежности турецкой столицы и азиатских владений султана было отсрочено.

Поскольку в результате военных успехов балканских государств был сломан прежний региональный порядок, требовалась выработка нового и его международно-правовое оформление.С подписанием 30 мая 1913 года в Лондоне мирного договора между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией с одной стороны и Турцией с другой стороны были подведены итоги Первой Балканской войны. Великие державы санкционировали вытеснение Османской империи с балканского пространства — за Турцией остался лишь узкий участок Восточной Фракии по линии Энос — Мидия.

Вторая Балканская война

В регионе оформилось несколько очагов напряженности: Македония, где набирал силу болгаро-сербский и болгаро-греческий антагонизм, Южная Добруджа, являвшаяся камнем преткновения между Болгарией и Румынией. Кроме того, нельзя забывать и про реваншизм Турции, стремившейся вернуть Адрианополь. Взаимодействие этих факторов вылилось во Вторую Балканскую (или Межсоюзническую) войну, в результате которой Болгария потерпела сокрушительное поражение от сербо-черногорско-греческой коалиции и примкнувших к ним Румынии и Турции.

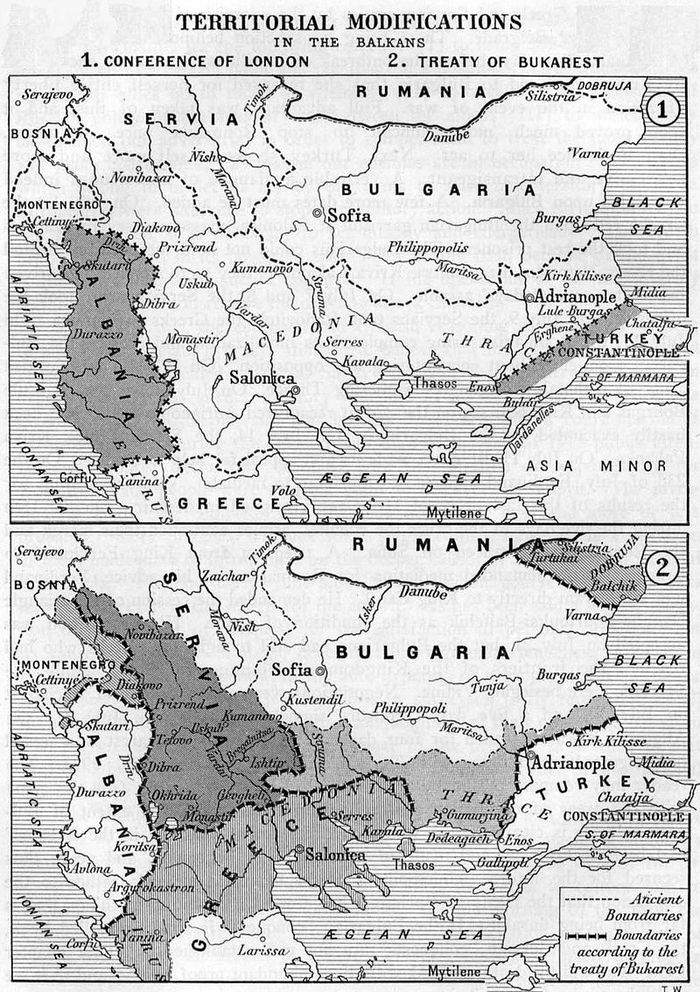

Границы на Балканах после 1-й и 2-й Балканских войн.

В результате Второй Балканской войны в Юго-Восточной Европе оформился полицентричный региональный порядок. Стремлению Болгарии стать региональным лидером был положен предел. Значимым фактором балканской политической жизни стало новоявленное Албанское княжество, провозгласившее свою независимость в декабре 1912 года. У него сразу же возникли серьезные территориальные противоречия с его соседями: с Сербией — из-за Косово и с Грецией — из-за Северного Эпира. На тот момент Албания была государством с ограниченным суверенитетом, ибо великие державы взяли на себя обязательства по формированию ее государственных, административных и финансовых институтов. Главной покровительницей Албанского княжества провозгласила себя Австро-Венгрия, которой было важно иметь в регионе рычаг давления на Сербское королевство.

В преддверии мировой войны

В общеевропейском масштабе Балканские войны привели к новому витку гонки вооружений среди великих держав и способствовали ремилитаризации международных отношений. Так, в июле 1913 года германский рейхстаг вотировал новый военный закон, предусматривавший увеличение численности армии на одну шестую, и одобрил новую статью расходов в бюджете на военные нужды. Из Франции последовал зеркальный ответ: национальное собрание республики поддержало законопроект о трехлетней военной службе, позволявший увеличить численность армии на одну шестую. В июне 1914 года российской Думой была утверждена «Большая программа» реорганизации армии и флота. Германское руководство, инициировавшее эту военную «лихорадку», находилось под гнетущим впечатлением от исхода Балканских войн — ослабления влияния Австро-Венгрии в регионе в результате укрепления там позиций Сербского королевства, почти вдвое увеличившего свою территорию, а также от перспективы дальнейшего военно-политического сотрудничества Белграда и Бухареста.

В сложившихся обстоятельствах время работало против Тройственного союза, а убийство австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в июле 1914 года, как казалось в Вене и Берлине, давало им шанс преломить негативную тенденцию. Но как показало дальнейшее развитие событий, этот расчет оказался роковым для европейской цивилизации.

Автор статьи Ольга Агансон

Дубликаты не найдены

БАЛКАНЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

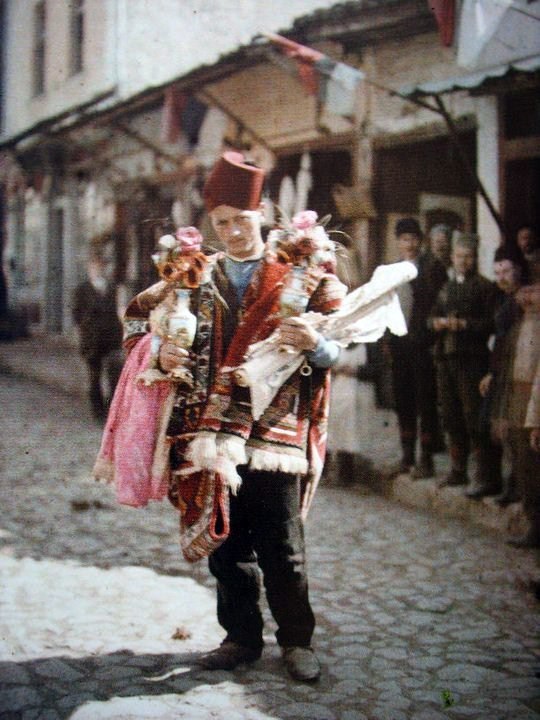

1913 г. Беженцы из турецкого населения Адрианополя (Эдирне), оставившие город при подходе болгарской армии.

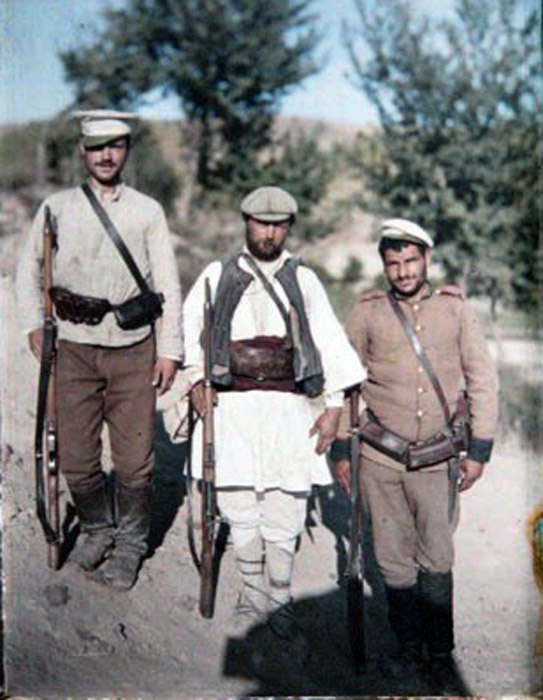

Болгарские солдаты, участники Балканских войн.

Болгарки в Македонии в национальных костюмах.

Македонский дом в г. Опеница.

Македонский город Охрид .

Улица города Охрид .

Мост на реке Црни Дрим в Македонии.

Село Дебарца в Македонии.

Город Мельник в Болгарии. Беженцы из Османской империи после Балканской войны.

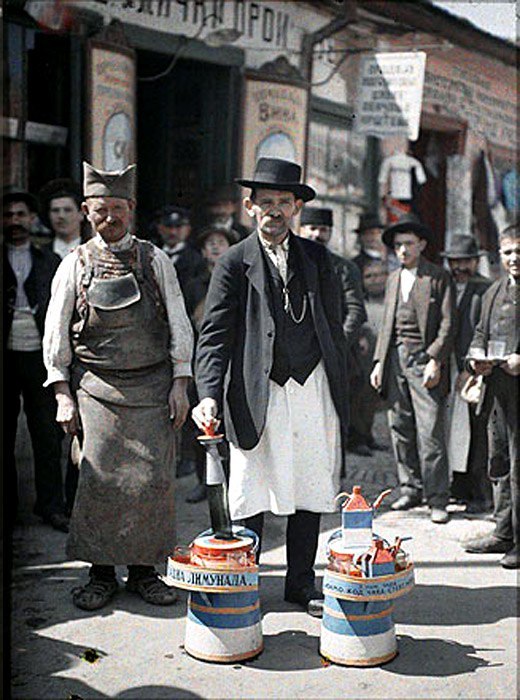

Продавцы лимонада в Белграде, 1 мая 1913 г.

Рынок в Крушеваце, Сербия.

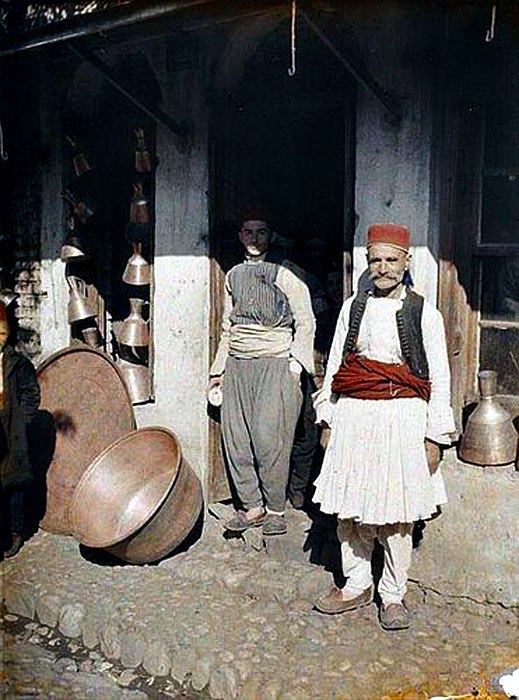

Албания получила независимость от Турции в результате первой Балканской войны в 1913 г.

Рынок дынь на Корфу, Греция.

Как Югославская армия Сербскую Краину вооружала

С началом сербско-хорватского конфликта в 1990 г. федеральная Югославская народная армия (ЮНА) оказалась в сложном положении. С одной стороны, военное командование в Белграде ставило четкую задачу — выступить миротворцем, не допускать столкновений, разоружить все незаконные вооруженные формирования. В белградских кабинетах такие цели выглядели логично. Но реальность, сложившаяся в Сербской Краине и Хорватии, оказалась иной, на местах сербы и хорваты ждали от армии совершенно другого. Первые — защиты от хорватских атак. Причем они рассчитывали, что армия не просто встанет на пути у полицейского спецназа, но и разгромит его, предотвратив будущие атаки. Вторые же требовали от ЮНА уйти с территории Хорватии, особенно после того, как власти в Загребе провозгласили независимость от Югославии. Одни ждали от армии помощи, вторые называли ее оккупантом и открыто выражали к ней неприязнь. В итоге, когда хорватские формирования начали против «федералов» настоящую войну, вопрос «миротворчества» и «разъединения конфликтующих сторон» отпал сам собой. Армейцы осознали, кто противник, а кто с ними на одной стороне. Но нового союзника, которым стали жители Сербской Краины, требовалось вооружить, оснастить и подготовить. И делать это нужно было быстро, война набирала обороты, а численность хорватских формирований росла огромными темпами.

Первые «звоночки» для ЮНА прозвенели с началом югославского кризиса. Стало понятно, что единство страны под вопросом, а на фоне катящегося под откос Союза коммунистов Югославии армия остается единственной силой, способной удержать государство от развала. Изменившаяся международная обстановка и очевидное поражение социалистического блока показали югославскому Генеральному штабу, что риск интервенции извне существенно уменьшился, и армии стоит быть готовой и к кризису внутри страны. Была проведена военная реформа, а после того, как на первых свободных выборах к власти в республиках пришли откровенно сепаратистские силы, армия весной—летом 1990 г. изъяла почти все оружие Территориальной обороны (ТО) и вывезла его на свои склады.

В апреле 1990 г. по всей СФРЮ впервые прошли парламентские выборы на многопартийной основе. В Хорватии две трети мест в парламенте получило Хорватское демократическое содружество. Президентом Республики стал его лидер Франьо Туджман, придерживавшийся националистических взглядов. После прихода к власти он начал реализацию идеи «Хорватии для хорватов», в которой хорватским сербам отводилась роль национального меньшинства. Инструментом реализации этой идеи стал ряд антисербских мер на фоне политических, экономических и социальных реформ.

Хорватский президент Франьо Туджман, любил разгонять сербские митинги. Источник: lupiga.com

Политика Туджмана вызвала резкое неприятие живших в республике сербов. Стремление отстоять свои права подтолкнуло их к созданию ряда политических организаций, ведущей из которых стала Сербская демократическая партия (СДП) во главе с Йованом Рашковичем. Под руководством СДП на протяжении 1990 г. сербы занимались созданием собственной культурно-политической автономии — Сербской автономной области Краина (САОК), которая была провозглашена 21 декабря того же года.

Весной 1991 г. противостояние привело к столкновениям хорватской полиции с сотрудниками краинской милиции, которые пытались не пропустить хорватские отряды в населенные сербами города и села. После того, как 25 июня того же года Хорватия провозгласила независимость от Югославии, произошла резкая эскалация конфликта. Это вынудило сербов начать мобилизацию Территориальной обороны.

ТО в Югославии существовала как часть федеральных вооруженных сил и, по сути, была всеобщим ополчением, задачей которого было оказывать поддержку армии в случае боевых действий. В каждой республике СФРЮ была организована собственная ТО. Ее подразделения были созданы в каждом муниципалитете, но развертывались они только во время войны. Вооружение ТО хранилось на складах и было представлено, в основном, стрелковым оружием, минометами, артиллерийскими орудиями и т. д.

К лету 1991 г. ранее единая ТО Хорватии распалась на две части — ту, что подчинялась хорватским властям в Загребе и ту, что оказалась на территории Сербской Краины и была под контролем сербов. Хорватская ТО вышла из подчинения Генеральному штабу армии в Белграде, но Территориальная оборона в Краине по-прежнему оставалась составной частью югославских вооружённых сил. Летом 1991 г. сербы усиленно развертывали части ТО, но вскоре столкнулись с острой нехваткой вооружений, которое годом ранее конфисковала армия. Что-то удалось найти в милицейских оружейках, что-то привезли добровольцы из Сербии, но имевшегося стрелкового оружия было недостаточно, чтобы оснастить уже созданные роты и батальоны ополченцев. Дальше все зависело от «федералов».

И здесь, вот же парадокс, сербам в какой-то степени помогло хорватское руководство. Пока армия играла в миротворца, на ее командование в лице министра обороны, начальника Генерального штаба, командующих армейскими областями и т. д. оказывалось мощное давление со стороны сербских политиков. Говоря «сербских», мы имеем в виду не краинских сербов, а именно политиков из Сербии — Милошевича, Йовича и др. Они требовали от армии защитить сербов в Краине. Поначалу министр обороны СФРЮ генерал армии Велько Кадиевич противился привлечению ЮНА к обороне краинских сербов, полагая, что из-за этого армию станут считать «сербской». Кадиевич мог себе позволить изображать задумчивость, он был федеральным министром и главой армии. Милошевич же тогда был только президентом Сербии, то есть одним из шести глав республик, и не всегда мог реально влиять на решения армейского руководства. А с другой стороны баррикад были хорватские политики, которые обвиняли армию во всех своих бедах, называли оккупантом и требовали немедленно покинуть территорию «тысячу лет добивавшейся независимости Хорватии». Естественно, хорваты ждали не просто вывода армейских частей, но и предварительной сдачи всего имущества, включая запасы вооружений.

Тактика «разъединения сторон», которой придерживалась армия, хорватов очень сильно раздражала. Имея обученный и многочисленный полицейский спецназ, хорватское республиканское МВД считало вполне по силам перебить или разогнать сербские милицию и ополчение, у которых были штатные пистолеты/автоматы и охотничье оружие. Но при каждом столкновении быстро появлялась армейская бронетехника, физически не позволявшая сербам и хорватам стрелять друг в друга. ЮНА действовала по принципу: «воевать не позволим, идите нормально договариваться». Так как вести переговоры с сербами хорватский лидер Туджман в принципе не желал, он считал армию помехой, мешающей ликвидации Краины. Соответственно, весной 1991 года хорватская полиция и недавно сформированная гвардия получили негласное добро на локальные атаки на армию.

Югославский БТР М-60 после боя за Плитвице. Источник: ezadar.rtl.hr

На практике это выглядело следующим образом. Армейским казармам отключали электричество, водоснабжение, а везшие продовольствие/топливо/личный состав колонны блокировали на улицах или прямо на выезде из КПП. Патрули закидывали камнями, обстреливали из проезжающих машин. Оскорбления в адрес солдат и офицеров стали обычным делом. Хорватские радио и ТВ ежедневно транслировали призывы к военнослужащим-хорватам дезертировать из армии, забирать военное имущество, вступать в хорватскую гвардию и т. д. При этом, военные должны были «не поддаваться на провокации». Разумеется, у армейцев тоже сдавали нервы и по постреливавшим с крыш близлежащих домов хорватам могли открыть ответный огонь из автоматов, а то и из чего более крупнокалиберного. В конце августа 1991 г. уже произошли столкновения между «федералами» и хорватами в Вуковаре. Уже стала мишенью прямых атак сводная группа из 265-й механизированной бригады, размещенная в Западной Славонии. Но, в целом, армия пока еще терпела выходки сепаратистов.

Хорошим примером того, к чему привела армейская мягкотелость, служит резня на Коранскому мосту, произошедшая 21 сентября 1991 г. В тот день хорватская полиция остановила два грузовика югославской армии, которые перевозили нескольких военнослужащих и резервистов из казармы «Мекушье» в казарму «Логориште». После того, как те сложили оружие, часть увезли в полицейский отдел в Карловаце. Остальных расстреляли из автоматов прямо на мосту, в упор без какого-либо сопротивления. Тринадцать человек погибли на месте. Что примечательно, главного обвиняемого в резне хорватский президент потом наградил лично.

Поняв, что армия уходить не собирается, Туджман отдал приказ о начале общей атаки на части «федералов». В сентябре—октябре 1991 г. размещенные в хорватских городах казармы сдавались одна за другой. Какие-то из них взяли прямым штурмом, какие-то — путем переговоров. Отбить атаки и эвакуировать личный состав и вооружение удалось немногим гарнизонам. Необходимо отметить, что нападениям подверглись только части на собственно хорватских территориях. В населенных пунктах Сербской Краины солдаты ЮНА, по понятным причинам, были в безопасности.

Министр обороны Кадиевич и начальник Генштаба Аджич. Кое-как защитили Краину. И оружием поделились. Источник: vecernji.hr

Атаки хорватов на армейские гарнизоны и попытки масштабных наступлений на позиции краинского ополчения показали югославскому военному командованию, что разделить две воюющие стороны уже не получится, да и не имеет смысла. Хорватия начала войну с ЮНА, и перед армией встал простой выбор: уйти или остаться и защитить краинских сербов. Под давлением сербских общественности и политиков был выбран второй вариант. Кроме того, Генеральный штаб рассчитывал и на силовую деблокаду части осажденных хорватами казарм.

Определившись с противником и планом кампании, ЮНА взяла «под крыло» отряды сербского ополчения. Часть бойцов ТО была мобилизована непосредственно в армейские части. Остальные были организованы в четко структурированные подразделения, во главе которых были назначены армейские офицеры. С сентября 1991 г. федеральная армия взяла на себя вопросы снабжения ТО, руководства ее подразделениями и координации участия в боевых действиях. 30 сентября 1991 г. по приказу министра обороны СФРЮ генерала армии Кадиевича был создан штаб ТО САО Краина. Его начальником (фактическим командующим ТО) стал генерал-подполковник И. Джуич, заместителем начальника штаба — полковник Д. Касум. Оперативное отделение возглавил полковник Р. Максич, отделение связи — подполковник А. Вулетич. Вскоре началось его пополнение другими кадровыми офицерами. Кроме кадровой и организационной поддержки ЮНА также начала организованное снабжение и вооружение отрядов сербских ополченцев.

Комплектование оружием частей краинской ТО было продиктовано отнюдь не альтруизмом армейского командования. Тех бригад и полков, что уже были в Краине и Хорватии, а также были передислоцированы туда из Боснии и Сербии, не хватало для удержания сформировавшейся линии фронта. Соответственно, между ними размещались роты и батальоны сербского ополчения. Но боевая ценность пусть и мотивированной, но легковооруженной пехоты, которой, по сути, были ополченцы, армейцам казалась сомнительной в условиях численного превосходства противника. К концу 1991 г. количество личного состава в хорватских формированиях перевалило за 200 000 человек. В то время как в ТО Сербской Краины было примерно 25 000 бойцов. Кроме того, в захваченных гарнизонах хорваты нашли сотни единиц тяжелого вооружения — танки, БМП, БТР, гаубицы, минометы и т. д.

Поэтому боевые возможности частей ТО Краины нужно было существенно увеличить. С этой целью в бригадах и отрядах ТО были сформированы гаубичные и противотанковые подразделения, а также подразделения ПВО. В некоторых соединениях также были созданы танковые роты. Бронетехника для них временно передавалась из действующих бригад ЮНА. Рассмотрим в качестве примера состав и вооружение бригады ТО «Войнич», подчиненной 3-му региональному штабу ТО «Бания и Кордун». В декабре 1991 г. она состояла из штаба, трех батальонов, смешанного артиллерийского дивизиона, танковой роты, роты связи, взвода военной полиции, разведывательного взвода, диверсионного взвода и саперного взвода. На вооружении бригады были минометы М-69 калибром 82-мм и М-75 калибром 120-мм, безоткатные орудия М-60, противотанковые орудия Т-12 и ЗИС-3, горные орудия М-48Б1 и несколько танков Т-55.

Бойцы ТО в Бенковаце. В городе размещалась 180-я моторизованная бригада ЮНА и парням перепал новенький камуфляж М89. Источник: index.hr

Примерно так же были оснащены и другие соединения Сербской Краины. Немного танков, пушек, гаубиц, минометов и зенитных установок. Так как у хорватов на тот момент боевой авиации не было, последние применялись по пехоте и укреплениям. Вооружение передавалось, как правило, устаревшее. Наиболее современные образцы армейцы оставляли в собственных частях, отдавая в ТО или технику с хранения, или имевшую незначительную боевую ценность. Конечно, наличие артиллерии и нескольких танков существенно повышали возможности бригады ополчения. Но отрыв по боевой мощи между бригадой ТО и моторизованной бригадой ЮНА все равно оставался огромным.

11 декабря 1991 г. был опубликован план мирного урегулирования югославского кризиса, который разработал специальный представитель Генерального секретаря ООН Сайрус Вэнс. Он предполагал отправку в Югославию контингента миротворцев ООН, которые должны были разместиться по линии фронта между силами краинских сербов и югославской армии с одной стороны, и хорватскими формированиями — с другой. Территория Сербской Краины, согласно плану, делилась на три «защищенные миротворцами» зоны. Кроме гуманитарных аспектов (возвращение беженцев, оказание помощи и т.д.) важное место в этом документе занимали военные вопросы. Территория «защищенных зон», т.е., территория Сербской Краины, подлежала демилитаризации. ЮНА должна была ее покинуть, краинская Территориальная оборона и добровольческие подразделения должны были быть распущены, а их вооружение подлежало складированию под контролем миротворцев. План был принят конфликтующими сторонами и вступил в силу после подписания Сараевского перемирия между ЮНА и Хорватией 2 января 1992 г.

Вскоре после этого Генштаб ЮНА начал подготовку к выводу своих частей с территории Сербской Краины. Передача зон ответственности была начата частями 1-го и 12-го корпусов ЮНА в регионе Восточная Славония, а окончена — формированиями 9-го корпуса в Северной Далмации в начале июня 1992 г. До того момента части непосредственно федеральной армии сохраняли приоритет в оснащении перед формированиями ТО Сербской Краины. В качестве примера рассмотрим укомплектованность артиллерийскими орудиями бригад из состава 7-й Оперативной группы ЮНА. Бывшие в ее составе 592-я и 622-я моторизованные бригады югославской армии в своей организационно-штатной структуре имели артиллерийские дивизионы, в то время как в бригадах ТО Сербской Краины из состава той же 7-й Оперативной группы были только по несколько батарей — огневой поддержки, противотанковых и ПВО.

Готовясь к передаче зон ответственности формированиям ТО Сербской Краины, бригады и полки ЮНА в соответствие с решением Генерального штаба, в основном, оставляли военную технику соединениям местных сербов. Исключением были те армейские подразделения, которые были выведены на территорию Боснии и Герцеговины, где с марта 1992 г. начались боевые действия между боснийскими сербами с одной стороны, и боснийскими мусульманами и хорватами — с другой. Части ЮНА, размещенные по всей Боснии, также оказались под ударом сепаратистов, которые стремились овладеть военными объектами и захватить вооружение. Некоторые соединения югославской армии, в первую очередь силы 5-го Баня-Лукского корпуса, вместе с тяжелым вооружением были передислоцированы в Боснию из Краины и вскоре приняли участие в боевых действиях на стороне боснийских сербов. Многие из этих подразделений впоследствии стали основой для создаваемых бригад и полков Войска Республики Сербской.

Несколько РСЗО М77 «Огань» также были оставлены краинским сербам югославской армией. Источник: журнал «Воjска Краjине».

Рассмотрим процесс передачи вооружения югославской армией формирования ТО Сербской Краины на примере 9-й моторизованной бригады. 28 февраля 1992 года 9-я бригада ЮНА начала вывод своих подразделений с линии соприкосновения, контроль над которой перешел к силам краинских сербов. Части бригады разместились в тылу и до мая того же года занимались обслуживанием техники и подготовкой личного состава ТО. Передача вооружения началась 11 мая. До 20 мая свое вооружение региональному штабу ТО Сербской Краины передали штаб бригады, разведывательная рота, рота связи и 1-й моторизованный батальон. 2-й моторизованный батальон 11—13 мая оставил технику 19-й бригаде ТО, а 3-й моторизованный батальон передал вооружение 13-й бригаде 16—17 мая. Бронетанковый батальон и смешанный артиллерийский дивизион оставили технику 11-й бригаде 15—18 мая. Вооружение остальных подразделений 9-й моторизованной бригады ЮНА перешло краинским сербам к 20 мая 1992 г. Необходимо отметить, что в состав бронетанкового батальона и всех трех дивизионов 9-й бригады (смешанного артиллерийского, противотанкового и ПВО) заранее были командированы бойцы из ТО, которые осваивали танки и артиллерийские орудия под руководством военнослужащих ЮНА. Это позволило не тратить время на обучение экипажей, а сразу после передачи техники распределить ее по подразделениям бригады. Часть полученного вооружения вскоре была отправлена в другие соединения краинских сербов. В частности, были переданы несколько танков Т-55, батарея противотанковых орудий Т-12 и батарея зенитных самоходных установок М53/59 «Прага» .

В схожем ключе ЮНА оставляла технику и военные объекты по всей Краине. В основном, вооружение оставалось в том соединении ТО, которому оно было передано. Перемещение артиллерии и бронетехники между частями ополчения Сербской Краины происходило нечасто.

Несмотря на то, что ЮНА планировала передать значительное количество бронетехники, краинские сербы опасались, что его будет недостаточно для комплектования существующих частей. 10 марта полковник ТО Душан Касум сообщил в югославский Генштаб, что оставленных к тому моменту танков не хватит на все бригады Сербской Краины. В состав каждой должна была войти танковая рота. Касум предложил сначала создать их в шести бригадах (3, 8, 11, 24, 40 и 54-й) — по одной на каждый региональный штаб. В тот же день командующий 1-й Военной областью ЮНА генерал-подполковник Владимир Стоянович предложил главному штабу ТО по 10 танков Т-34-85 на роту. Первыми их должны были получить в Восточной Славонии. В некоторой степени, опасения командования ТО оказались оправданными, так как в итоге бронетехники действительно не хватило на все созданные соединения и подразделения в Сербской Краине. Кроме того, важно отметить, что в данном случае ЮНА передавала танки Т-34-85, которые к 1992 году были уже совершенно устаревшими и не могли существенно повысить боевые возможности тех бригад, на вооружение которых они поступали.

Схожая ситуация возникла и при оставлении частям ТО Сербской Краины артиллерийских орудий. Наиболее современные и мощные образцы вооружений, в том числе реактивные системы залпового огня, югославская армия старалась эвакуировать из Краины, передавая сербам те гаубицы и противотанковые орудия, которые армейское командование считало устаревшими. Это наглядно демонстрирует распоряжение штаба 10-го корпуса ЮНА от 13 апреля 1992 г., в котором краинским сербам сообщалось, что при формировании артиллерийских подразделений в составе ТО они могут рассчитывать на гаубицы М56 и M2A1 калибром 105-мм и противотанковые орудия ЗИС-3 калибром 76-мм, в то время как гаубицы М1 калибром 155-мм, Д-30 калибром 122-мм и пушки Т-12 и МТ-12 калибром 100-мм не подлежат передаче и останутся на вооружении соединений югославской армии. В дальнейшем, небольшая часть вышеуказанных образцов вооружений все же была передана формированиям краинских сербов, но их доля была незначительной по сравнению с орудиями, разработанными в годы Второй мировой войны или в послевоенный период.

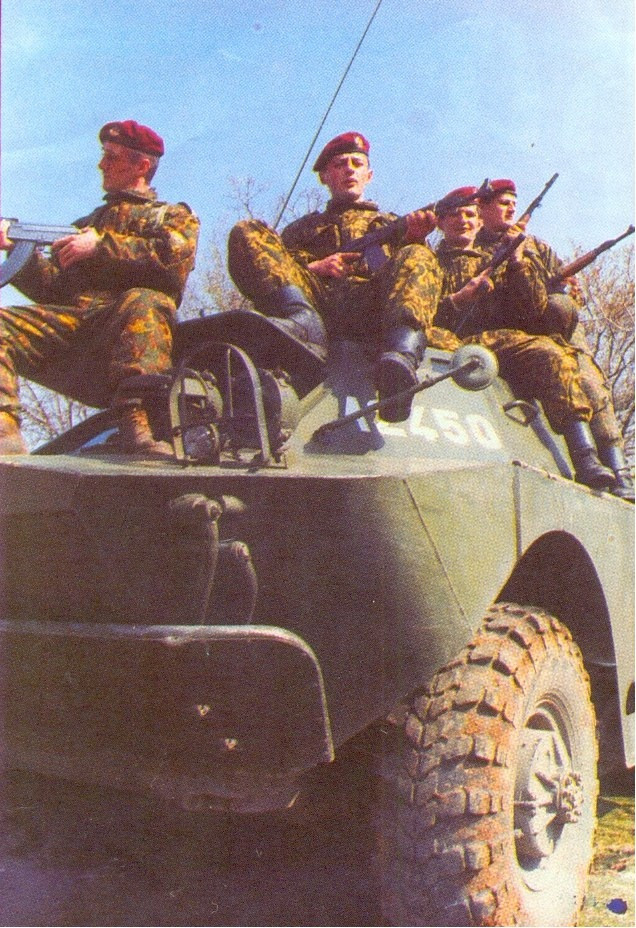

БРДМ-2 в Сербском войске Краины. Как и подавляющее большинство другой бронетехники, был получен от ЮНА. Источник: журнал «Воjска Краjине».

К 15 мая 1992 г. большинство подразделений уже расформированной ЮНА покинуло Сербскую Краину, а их вооружение, в основном, было передано частям краинской Территориальной обороны.

В своем сообщении от 19 мая 1992 года югославский Генштаб привел следующие цифры оставленного вооружения: 258 танков, 25 боевых машин пехоты, 79 бронетранспортеров, 81 самоходная артиллерийская установка, несколько сотен артиллерийских орудий калибром от 76-мм до 155-мм и т. д. До конца месяца было передано еще некоторое количество вооружений и военной техники, так как на момент составления этого отчета продолжался вывод 9-го Книнского корпуса ЮНА и передача его имущества краинским сербам.

Данный югославский документ не содержит сведений об авиационной технике, часть которой также была передана Сербской Краине. Значительную работу в исследовании этого вопроса провели современные сербские историки Боян Димитриевич, автор монографии «Vazdušni rat nad Republikom Srpskom i Republikom Srpskom Krajinom» , и Данко Бороевич, Драги Ивич и Желько Убович, авторы книги «Vazduhoplovne snage bivših republika SFRJ 1992-2015». Согласно данным, опубликованным в этих работах, покидая аэродромы Земуник и Удбина весной 1992 года, ЮНА оставила краинским сербам несколько вертолетов СОКО «Газела» и Ми-8, которые были включены в состав созданной 31 марта 1992 г. 56-й смешанной вертолетной эскадрильи краинского Министерства внутренних дел. Всего ей были переданы четыре вертолета «Газела» и два Ми-8. До июня того же года эскадрилья получила еще один вертолет «Газела».

Вертолет «Соко Газела», переданный краинским сербам югославской армией. Источник: журнал «Воjска Краjине».

Несмотря на резкое разочарование краинских сербов в ЮНА, нельзя не признать, что та сыграла ключевую роль в формировании и оснащении их вооруженных сил. Мы можем только предполагать, насколько быстро бы решилась хорватская армия на общую атаку на Краину, не имей та сотен танков и артиллерийских орудий. Конечно, кто-то напомнит о том, что Краина все равно была уничтожена хорватами в 1995 г. Однако тремя годами ранее мало кто мог предположить такой сценарий, а полученное вооружение давало сербам хоть какую-то надежду защитить свою Республику, оставшись с противником один на один.

Источник: Cat_Cat. Автор: Вадим Соколов.

Личный хештег автора в ВК — #Соколов@catx2, а это наше Оглавление Cat_Cat (02.12.2019)

Источник