Присоединение Прибалтики к СССР

Присоединение Прибалтики (Эстония, Литва, Латвия) к СССР произошло в начале августа 1940 года после обращения к Верховному Совету СССР национальных сеймов. Балтийский вопрос всегда острый в российской историографии, а в последние годы вокруг событий 1939-1940 годов очень много мифов и домыслов. Поэтому важно разобраться в событиях тех лет используя факты и документы.

Краткая предыстория вопроса

Больше века Прибалтика была частью Российской Империи, причем с сохранением своей национальной идентичности. Октябрьская революция привела к расколу страны, и как следствие — на политической карте Европы появилось сразу несколько маленьких государств, среди них Латвия, Литва и Эстония. Их правовой статус был закреплен международными соглашениями и двумя договорами с СССР, который на момент 1939 года по-прежнему имели юридическую силу:

- О мире (август 1920).

- О мирном решении любых вопросов (февраль 1932).

События тех лет стали возможными из-за соглашения между Германией и СССР о ненападении (23 августа 1939 года). У этого документа было секретное соглашение, разграничивающее сферы влияния. Советской стороне досталась Финляндия, Прибалтика. Эти территории были нужны Москве, поскольку они еще совсем недавно были частью единой страны, но куда важнее, что они позволяли отодвинуть границу страны, обеспечивая дополнительный рубеж обороны и защиту Ленинграда.

Присоединение Прибалтики условно можно разделить на 3 этапа:

- Подписание пактов о взаимной помощи (сентябрь-октябрь 1939).

- Установление в странах Прибалтики социалистических Правительств (июль 1940).

- Обращение национальных сеймов с просьбой принять их в число союзных республик (август 1940).

Пакты о взаимной помощи

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу и началась война. Основные события происходили в Польше, что недалеко от Прибалтики. Обеспокоенные возможным нападением Третьего рейха, прибалтийские страны спешили заручиться поддержкой СССР на случай вторжения Германии. Эти документы были утверждены в 1939 году:

- Эстония — 29 сентября.

- Латвия — 5 октября.

- Литва — 10 октября.

Особо следует отметить, что Литовская Республика не просто получала гарантии военной помощи, по которому СССР обязывался защищать ее границы своей армией, но еще и получила город Вильно и Виленскую область. Это были территории с преимущественно литовским населением. Этим жестом Советский Союз демонстрировал стремление к достижению соглашений на взаимовыгодных условиях. В результате были подписаны Пакты, которые назывались «О взаимопомощи». Их основные пункты:

- Стороны гарантируют взаимную военную, экономическую и другую помощь при условии вторжения на территории одной из стран «великой европейской державы».

- СССР гарантировал каждой стране поставку вооружения и техники на льготных основаниях.

- Латвия, Литва и Эстония позволяли СССР сформировать на западных границах военные базы.

- Страны обязуются не подписывать дипломатических документов и не вступать в коалиции, направленные против второй страны соглашений.

Последний пункт сыграл в конечном итоге решающую роль в событиях 1940 года, но обо всем по-порядку. Главное, что нужно знать о Пактах — страны Прибалтики добровольно и осознанно позволили на своей территории сформировать СССР военно-морские базы и аэродромы.

| Страна | Размещение баз | Численность |

|---|---|---|

| Латвия | г. Лиепая г. Вентспилс | Гарнизоны до 25 тыс человек. СССР мог построить на берегу Ирбенского пролива береговую артиллерию. |

| Литва | г. Клайпеда | Гарнизоны до 20 тыс человек. |

| Эстония | о. Сааремаа о. Хийумаа г. Палдиски | Гарнизоны до 25 тыс человек. |

СССР оплачивал аренду территорий под военные базы, а правительства стран Прибалтики обязывались относиться к Советской армии как к союзнику.

Балтийская Антанта

Обострение отношений началось в апреле-мае 1940 года. Причин 2:

- Активная работа «Балтийской Антанты» (военный союз между Литвой, Латвией и Эстонией) против СССР.

- Участившиеся случаи похищения советских солдат в Литве.

Изначально существовал оборонительный союз между Латвией и Эстонией, но после ноября 1939 года в переговорах активизировалась Литва.Переговоры велись тайно, хотя ни одна из стран не имела права вести такие переговоры без уведомления СССР. Вскоре была образована «Балтийская Антанта». Активные действия союза начались в январе-февраля 1940 года, когда Штабы литовской, латвийской и эстонской армии усилили взаимосвязи. Одновременно началось издание газеты «Ревью Балтик». Примечательно на каких языках она публиковалась: немецкий, английский и французский.

Начиная с апреля 1940 года периодически стали исчезать советские военнослужащие литовской военной базы. 25 мая Молотов направил послу Литвы Наткевичиусу заявление, в котором подчеркнул факт недавней пропажи двух солдат (Носов и Шмавгонец) и заявил о имеющихся фактов, указывающих на причастность к этому некоторых лиц, пользующихся покровительством Литовского правительства. На это последовали «отписки» 26 и 28 мая, в которых литовская сторона трактовала похищение солдат как «самовольное оставление части». Наиболее вопиющий случай произошел в начале июня. Младший командир красной армии Бутаев был похищен в Литве. Советская сторона вновь на дипломатическом уровне потребовала возврата офицера. Через 2 дня Бутаев был убит. Официальная версия литовской стороны — офицер бежал из части, литовская полиция пыталась его задержать и передать советской стороне, но Бутаев совершил самоубийство, выстрелом в голову. Позже, когда тело офицера было передано советской стороне, оказалось что Бутаев был убит выстрелом в сердце, а на входном пулевом отверстии нет следов ожога, что говорит о выстреле со средней или дальней дистанции. Таким образом советская сторона трактовала гибель Бутаева как убийства, к которому причастно литовская полиция. Сама Литва от расследования этого инцидента отказалась, ссылаясь на то, что это самоубийство.

Формирование в Прибалтике советских правительств

Реакцию СССР на похищения и убийства своих солдат, а также на создание военного блока против Союза, долго ждать не пришлось. СССР направил соответствующие заявления правительству каждой страны:

- Литве — 14 июня 1940.

- Латвии — 16 июня 1940.

- Эстонии — 16 июня 1940.

Каждая страна получила документ с обвинениями, прежде всего, в создании военной коалиции против СССР. Отдельно подчеркивалось, что все это происходило втайне и с нарушением союзных договоренностей. Более развернутой было заявление литовскому правительству, которое обвиняется в пособничестве и прямой причастности к похищению и убийствам совестких солдат и офицеров. Главное требование Москвы — действующее управление странами, допустившие подобную напряженность в отношениях, должны подать в отставку. На их месте должно появиться новое Правительство, которое будет работать, учитывая пакты между прибалтийскими странами и СССР, а также в духе укрепления добрососедских отношений. В связи с провокациями и сложной мировой обстановки, СССР требовал обеспечения возможности дополнительного введения войск в крупные города для обеспечения порядка. Во многом последнее требование было связано с участившимися сообщениями, что в прибалтийских странах появляется все больше людей, говорящих по-немецки. Советское руководство опасалось, что страны могут встать на сторону Третьего рейха, либо Германия в дальнейшем сможет использовать эти территории для продвижения на Восток.

Требования СССР были безукоснительно выполнены. Новые выборы были назначены на середину июля 1940 года. Победили социалистические партии и сформированы социалистические правительства в Прибалтике. Первые шаги этих правительств — массовая национализация.

Важно отметить, что спекуляции на тему насаждения социализма в Прибалтике со стороны СССР лишена исторических фактов. Да, СССР потребовал изменить состав правительства для обеспечения дружественных отношений между странами, но после этого последовали свободные выборы, признанные на международном уровне.

| Страна | Дата проведения выборов | Победившая партия | Процент голосов |

|---|---|---|---|

| Литва | 14-15 июля 1940 | «Союз трудового народа» Литвы | 99% (явка 95%) |

| Латвия | «Союз трудового народа» Латвии | 92% | |

| Эстония | «Союз трудового народа» Эстонии | 93% |

Включение Прибалтики в состав Союза

События развивались стремительно. Уже на 7 съезде Верховного совета СССР представители стран Прибалтики обратились с просьбой о принятии их в состав Советского союза. Подобные заявления сделали:

- Со стороны Литвы — Палецкис (председатель делегации народного Сейма) — 3 августа.

- Со стороны Латвии — Кирхенштейн (глава комиссии народного Сейма) — 5 августа.

- Со стороны Эстонии — Лауристина (глава делегации государственной Думы) — 6 августа

Особую выгоду из этих событий извлекла Литва. Выше уже отмечалось, что советская сторона добровольно передала город Вильно с прилегающими территориями, а после включения в состав Союза Литва дополнительно получила территории Белоруссии, где преимущественно проживали литовцы.

Таким образом Литва вошла в состав СССР 3 августа 1940 года, Латвия — 5 августа 1940 года, а Эстония — 6 августа 1940 года. Именно так происходило присоединение Прибалтики к СССР.

Была ли оккупация

Сегодня часто поднимается тема того, что СССР оккупировал территорию Прибалтики во время Второй мировой войны, продемонстрировав свою враждебность и имперские амбиции против «малых» народов. Была ли оккупация? Конечно, нет. Есть несколько фактов, которые об этом говорят:

- Латвия, Литва и Эстония добровольно вошли в СССР в 1940 году. Решение принимали легитимные правительства этих стран. В течение нескольких месяцев все жители этих регионов получили советское гражданство. Все происходящее было в духе международного права.

- Сама постановка вопроса об оккупации лишена логики. Ведь разве мог СССР в 1941 году оккупировать и вторгнуться в Прибалтику, если земли, на которые они якобы вторглись, уже были в составе единого Союза? Само предположение этого абсурдно. Ну интересно, что такая постановка вопроса наталкивает на другой вопрос — если СССР оккупировал Прибалтику в 1941 году, в годы ВОВ, то все 3 прибалтийские страны либо воевали за Германию либо ее поддерживали?

Завершить данный вопрос следует тем, что в середине прошлого века шла большая игра за судьбу Европы и Мира. Расширение СССР, в том числе и за счет балтийских стран, Финляндии и Бессарабии — это был элемент игры, но нежелание советского общества. Об этом говорит решение СНД от 24,12, 1989 №979-1, в котором говорится, что пакт о ненападении с Германией был лично инициирован Сталиным и не соответствовал интересам СССР.

Источник

Независимая Прибалтика. 1920-1940 гг. Дополнение к «Были у России колонии?»

Если вы еще не заплакали по «утраченному раю», правильно сделали, т.к. при рассмотрении ситуации вблизи, с пристальным изучением фактов, эта благостно-горестная картина очень быстро теряет свою привлекательность.

НАСЕЛЕНИЕ

К сожалению, более-менее достоверные данные по населению имеются только относительно Литвы и Эстонии, по Латвии же существует большой временной провал между переписями населения — 1935 и 1959 гг., что затрудняет точную оценку ситуации. Правда, Колпакиди со ссылкой на А.Н. Федотова (Экономика Латвии (1920-1940)) и М.И.Козина (Очерки экономической истории Латвии. 1860-1900), пишет, что в период с 1913-1920 гг. население Латвии сократилось с 2,5 млн. человек до 1,6 млн. — в результате войн и эмиграции, и вплоть до 1940 г. была ниже довоенной численности на 20%. Указанные книги в свободном доступе мне найти не удалось, поэтому ни опровергнуть, ни подтвердить эти данные я не могу.

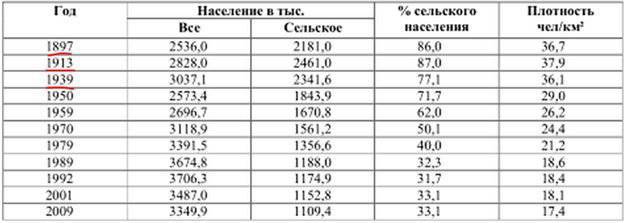

Что касается Литвы, то здесь перед нами предстает следующая картина: на территории Литвы переписи проводились в 1897, 1923, 1959 и более поздних годах (их мы коснемся в части нахождения Прибалтики в составе СССР). На основе этих данных, а также данных Статистического Департамента Литвы (за 1913, 1939 и т.д.) мы можем в виде таблицы отобразить динамику населения Литвы и сделать соответствующие выводы. Таблица взята мной из статьи А. Станайтис, С. Станайтис и Р. Суботкевичене (в статье, в общем-то, исследуется динамика сельского населения, но также присутствуют данные и по совокупной численности населения):

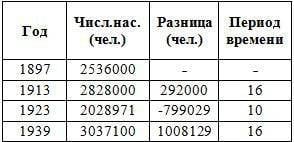

Интересующие нас года я специально выделил. Однако в таблице отсутствуют данные за 1923. Резонный вопрос — почему? На мой взгляд, все дело в том, что цифры 1923 немного портят общую картину и не показывают истинную цену независимости Литвы. Ведь по этой таблице как получается? Что население росло как при РИ, так и после нее, ничего не менялось, т.е. Литва державна, суверенна, и Россия ей как бы была и не особо нужна. Но вот что будет, если заодно и рассмотреть данные 1923 г.:

Что следует из приведенных данных? За 10 лет население сократилось почти на 800 тыс. человек — за счет убитых в войнах (ПМВ, война за независимость) и эмиграции, и преодолеть довоенную численность смогло только через 16 лет. Собственно, эти данные можно оценить двояко: с одной стороны — действительно прогресс: население увеличивалось, и Литва смогла преодолеть «демографическую яму»; с другой — большая часть жертв и эмигрантов пришлась именно на период борьбы за независимость, что в общем-то, дает повод задуматься — а стоило ли оно того?

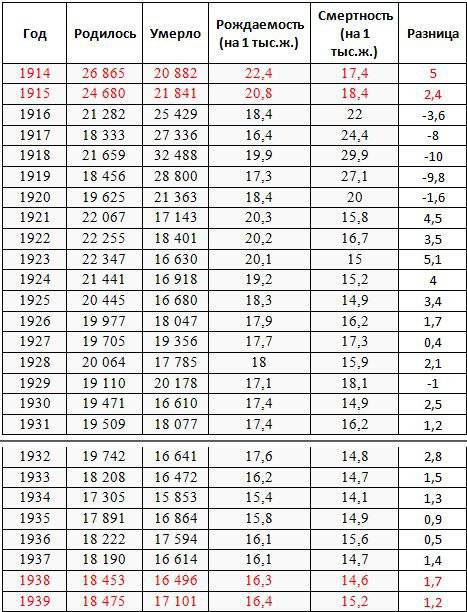

Эстония также в полной мере «вкусила» плоды независимости. В таблице ниже представлены сведения о коэффициентах смертности и рождаемости за период с 1914 по 1939 гг.

Собственно, как и ожидалось, максимальный показатель рождаемости и соответствующая разница приходятся на предвоенное время. Во время войны предсказуемо смертность пошла вверх. С 1921 рождаемость вновь превысила смертность, однако с этого момента, этот показатель, пусть и оставаясь в «+», начинает неуклонно снижаться, вплоть до 1935 года: он вновь начал расти, но уровня 14-15 и даже 16 годов так и не достиг. Разница же между смертностью и рождаемостью, начиная с 1930, характеризуется тенденцией к уменьшению, на фоне которой одиночные «всплески» (1932 и 1938) не в силах изменить негативную картину. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что за период с 1922 по 1934 население Эстонии увеличилось крайне незначительно — с 1 млн. 107 тыс. человек до 1 млн. 126 тыс. человек, то есть прирост за 12 лет составил — 19 тыс. 354 человека (это в совокупности, если брать исключительно эстонцев, то 22544 человека; прямо скажем, не густо). Данные представлены ниже.

В промежутке между 1939 и 1940 гг. начался отток из Прибалтики, и из Эстонии в частности, остзейских немцев, в результате чего, население Эстонской республики сократилось более, чем на 5% (по данным 40-го года, в Эстонии проживало 1 млн. 54 тыс. человек).

ЭКОНОМИКА

По сути, развитие экономики стран Балтии в период независимости можно охарактеризовать всего двумя словами — аграизация и ресурсодобыча.

Основных причин этого явления две:

1) В годы ПМВ из Прибалтики были эвакуированы многие промышленные производства (в одной только Латвии после демонтажа оборудования прекратили действие около 400 предприятий, а из Риги было вывезли 90% всего машиностаночного парка и энергетического оборудования), тем не менее, Латвия и Эстония имели значительный потенциал для развития промышленности (об этом будет сказано ниже).

2) В результате отделения были нарушены налаженные экономические связи между указанными странами и Россией. В итоге это привело к следующим последствиям:

— Прибалтика лишилась многих источников сырья, которое, как ясно, в основном поступало из России;

— Балтия оказалась отрезана от внутреннего рынка России, на который приходилась львиная доля всего экспорта указанных территорий (та же Латвия, как уже говорилось, почти 67% всей своей продукции в 1913 году сбывала на территории Империи).

Вследствие отрезанности от рынка России (СССР) прибалтам пришлось экстренно переориентироваться на рынки стран Запада. Но при капитализме, как известно, выживает сильнейший: не подкрепленная ресурсами и финансами «центра», промышленность прибалтийских республик оказалась не в состоянии тягаться с индустриальной мощью Запада — их промышленная продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке и не нужной никому. В итоге, практически весь экспорт Балтии стал состоять из продуктов пищевой, легкой и топливной промышленности.

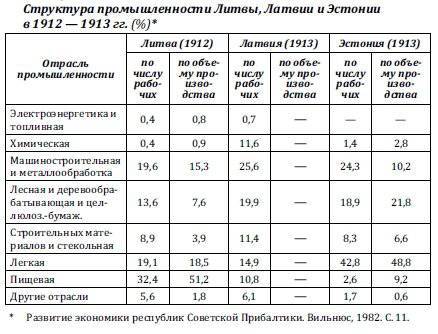

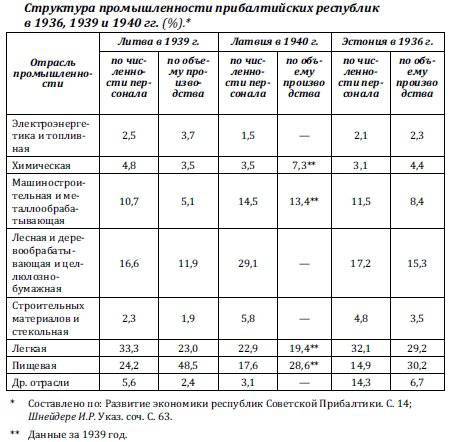

В подтверждение этого достаточно сравнить структуру промышленности стран Прибалтики в 1912-1913 гг. и 1936-1940 гг. Вот она.

Тем не менее, с точки зрения официальной историографии прибалтийских республик, рассматриваемый нами период принято считать временем экономического подъема, главной причиной которого называется именно достижение «собственной государственности». И подача соответствующей информации осуществляется как в общедоступные источники (типа той же Википедии), так и в школьные программы указанных стран. При этом прибалтийская историография не стесняется передергивания фактов или подачи их в выгодном ей свете. В качестве примера приведу некоторые выдержки из статьи «Экономика Эстонии в 1920-30-х годах» (эта статья была приурочена к 90-летию Эстонской республики, в полном виде находится тут; к слову, статья Википедии «История экономики Эстонии» частично основана на указанном материале):

83% — пароходы, а что остальные 17%? А это парусные суда. Их доля в общем тоннаже флота снизилась до 5% только в 1939 г. А в середине 20-х годов соотношение парусников и пароходов было 50 на 50. При том, что до ПМВ в Эстонии существовала мощная судостроительная отрасль, доля которой во всей промышленной продукции Эстонии тогда составляла около 10%. Но ведь красиво звучит — «Седьмой показатель в мире»…

Собственно, здесь мы имеем классический рецепт доктора Геббельса: возьмите немного правды, смешайте с ложью — и получите, то что, выглядит достаточно презентабельно и чему поверят. Правда здесь в том, что — да, Эстония опережала Литву, да, отставала от развитых стран Запада. За Испанию, Португалию и Балканы я не могу ручаться, информацию по ним, к сожалению, я не нашел. Но вот по Польше и Финляндии — имею кое-что сказать.

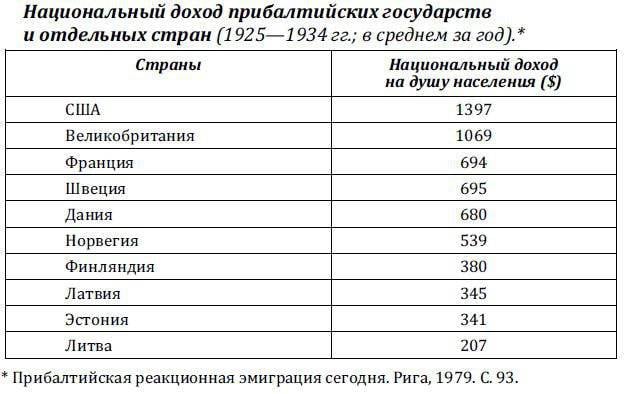

Во-первых, у нас имеются расчеты г-на Колина Кларка, создателя экономической концепции валового национального продукта (ВНП), который в 1940 г. провел сравнение экономических показателей 53 стран мира (за период с 1925 по 1934 гг.), в том числе — по показателю среднего реального подушного дохода на одного занятого жителя. Составленный им рейтинг представлен ниже. Выводы делайте сами.

Да, с этим рейтингом связан весьма любопытственный момент. В процессе поиска информации я дважды на него натыкался, и оба раза присутствовала следующая оговорка — что, мол на этот период приходится «больно ударившая по Балтии Великая депрессия». Так и хочется спросить — а что, разве на других странах ВД никак не отразилась?

Во-вторых, имеется таблица «Национальный доход прибалтийских государств и отдельных стран» — более конкретизированный рейтинг Кларка, но составленный уже нашими учеными. И там есть Финляндия. Вот он.

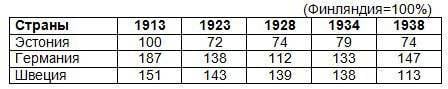

И в-третьих, есть расчеты Ю. Валге, экономиста из Тарту (Дерпт, Юрьев). Он определил индекс изменения величины ВВП Эстонии в расчете на душу населения по отношению к уровню Финляндии, в сравнении с рядом европейских стран. А поскольку ВНД (валовой национальный доход) рассчитывается как ВВП + «сальдо первичных доходов, полученных из-за границы или переданных за границу», разница в ВВП стран имеет существенное значение.

Комментарии, на мой взгляд, излишни.

Увеличение фермерских хозяйств и рост количества обрабатываемой земли — это действительно большой плюс, с этим спорить никто не собирается. Но при этом авторы как-то забывают осветить ситуацию с технической вооруженностью сельского хозяйства Эстонии. А ситуация была, мягко говоря, отвратительная. О чем и говорит таблица ниже.

Собственно, сравнив приведенные данные с количеством эстонских хозяйств (140 тыс.), можно вполне себе представить, сколько и на кого техники приходилось. Отсюда, на мой взгляд, и «растут ноги» увеличения площади обрабатываемых земель — низкая эффективность обработки вынуждала компенсировать ее количеством используемой земли.

Про сланцы я скажу все-таки ниже, а пока отмечу:

1) при экономическом подъеме заводы не закрывают, тем более — такие серьезное предприятие как Ноблесснер (судостроительный завод, который занимался выпуском подводных лодок и электрооборудования к ним) и

2) братья-эстонцы не постеснялись «ограбить» братьев-латышей Руссо-Балт ведь располагался в Риге.

Выдержка пятая и последняя

Что тут сказать? Во-первых, сланцы. Точнее, горючие сланцы. Полезное ископаемое, которое «при сухой перегонке дает значительное количество смолы (близкой по составу к нефти)». То есть, по сути, нефтезаменитель, из которого гнали масло, бензин и пр. То есть перед нами — типичная нефтяная игла, которая дает львиную долю прибытка в бюджет.

Во-вторых, вполне закономерный вопрос: если в Эстонии производили так много различной техники, почему же на экспорт шло практически одно только сырье? А вот промышленная продукция как раз импортировалась? Странно, не находите? Одно противоречит другому.

В-третьих, про доминирование иностранного капитала — это еще мягко сказано. К 1938 г. в Эстонии насчитывалось 150 крупных частных фирм, из которых у 77 — были иностранные владельцы. И, как не трудно догадаться, подавляющее число таких фирм было занято в сланцевой отрасли. И такая ситуация была в Прибалтике повсеместно. В Литве — почти 100% мощностей по производству электроэнергии принадлежали Бельгии, бумажная промышленность и полиграфия на 80-90% принадлежали Швеции (оставшаяся часть приходилась на долю Англии и Голландии), текстильную промышленность и банковское дело монополизировала Америка. А в Латвии к 1935 г. 72% всех промышленных предприятий принадлежали немцам и евреям, в той или иной степени проживавшими на территории Латвии (данных, сколько из них иностранцы, а сколько — нет, не имею).

Вы уже поняли, что именно напоминают собой страны Прибалтики 20-30-х годов? Правильно, африканские псевдогосударства эпохи развитого колониализма: эфемерная государственность, критическая зависимость от экспорта ресурсов и промышленность, больше половины которой (и это еще минимум) является концессиями западных держав. Не хватает только авторитарных царьков — и тогда сходство становится просто потрясающим. И что самое интересное — царьки-то были.

«ДЕМОКРАТИЯ» И «ЗАКОННОСТЬ»

Действительно, получив независимость, страны Балтии стали с энтузиазмом строить демократию: приняли конституции, создали парламенты, дали волю политическим партиям (в одной Латвии их было зарегистрировано аж 109(!) штук). А вот дальше дело как-то не заладилось. Волна мирового кризиса, накрывшая Балтию, усугубила и без того непростое положение экономик Прибалтийских стран, активизировала в обществе протестные настроения и обострила межклассовые противоречия. Итогом всего этого стал хаос в высших органах власти — в той же Латвии до 1934 г. сменилось 18 (!) составов кабинета министров. И наиболее умные и решительные люди — из состава правых партий и военных — поняли, что с демократией пора «завязывать».

В результате в республиках Прибалтики практически синхронно произошли перевороты, которые привели к власти режимы, которые сейчас принято называть авторитарными и всячески порицать.

В ночь с 15 на 16 мая 1934 г. премьер-министр Карл Улманис при содействии военного министра ген. Балодиса совершил государственный переворот: военные и полицейские части при поддержке латвийской нац. гвардии (так называемых «айзсаргов») заняли все правительственные здания в Риге, а Улманис своим распоряжением приостановил действие конституции и распустил Сейм (латвийский парламент) — «до проведения реформы конституции». Которую, он естественно и не собирался проводить — вплоть до вхождения Латвии в состав СССР ни Сейм, ни конституция не функционировали.

Дальше Улманис действовал так же решительно:

— все политические партии были запрещены;

— все оппозиционные газеты быстро прикрыли;

— на срок до 6 месяцев было введено военное положение (которое продлевалось вплоть до 1938 г.);

— на все политические собрания и демонстрации был наложен запрет;

— практически все лидеры ЛСДРП (Латвийская социал-демократическая рабочая партия), а также некоторые другие политические активисты были арестованы — всего в совокупности около 2000 человек.

Надо отдать должное Улманису — он дал возможность президенту А. Квиесису доработать свой срок (до апреля 1936 г.). А после этого сам назначил себя президентом и премьер-министром.

В Эстонии переворот произошел почти что под копирку с латвийского: в том же 1934-м, и совершил его также премьер-министр — только уже Константин Пятс.

Так же, как Улманис, он ввел чрезвычайное положение, закрыл парламент и отменил действие конституции. А затем последовательно подавил все намеки на оппозиционность: закрыл все независимые газеты, распустил все политические партии, ввел запрет на демонстрации и забастовки. А в 1938 Пятса избрали президентом (до этого он принял на себя должность Государственного Протектора Эстонии — ни больше, ни меньше).

По сути, даже причины двух переворотов были почти одинаковы — с поправкой на специфику каждой из стран. Что Улманиса, что Пятса на переворот заставила пойти угроза со стороны правых, откровенно фашистских партий (сейчас это выглядит чем-то совершенно сюрреалистическим — на фоне того, как правительства современной Прибалтики проводят откровенно фашистскую политику). Только если Улманис и сам был правым и действовал по принципу «Если этого не сделаю сегодня я, то завтра сделает кто-то другой, но власти мне уже не достанется», то Пятс придерживался нейтральных, а иногда можно даже сказать — просоветских взглядов. И его совершенно не устраивал приход к власти партии «Вапсов» — ветеранской организации, члены которой (ветераны Освободительной войны) придерживались взглядов Муссолини и Гитлера и хотели создать из Эстонии нечто похожее на Италию и Германию. Поэтому, в отличие от Улманиса, преследовавшего левых, Пятс все репрессии направил на «Вапсов» и их сторонников. И даже частично перенял их методы — так, лидера «Вапсов», адвоката А. Сирка, в августе 1937 г. выбросили из окна дома в Люксембурге, где он скрывался после побега из тюрьмы в 1935 г.

Что касается Литвы, то там переворот произошел еще раньше: в ночь с 16 на 17 декабря 1926 г. военные части, подчинявшиеся генералу П. Плехавичюсу, взяли под контроль все правительственные здания в Каунасе, президент К. Гринюс был смещен и арестован, министры левоцентристского правительства М. Слежявичюса были также арестованы. Было вновь введено чрезвычайное положение (ранее оно действовало с 1919 по 1922 гг., а в Каунасе — сохранялось и после 1922 г., окончательно было отменено только тогда, когда было сформировано коалиционное правительство из литовских коммунистов и представителей Крестьянского Народного Союза). Президентом был избран один из организаторов переворота — Антанас Сметона.

Как и в случае с Латвией, репрессиям подверглись политики левого толка: руководство компартии Литвы было арестовано, четверо из лидеров коммунистов — К. Пожела, Ю. Грейфенбергерис, Р. Чарнас и К. Гедрис — были расстреляны. В апреле 1927 Сметона распустил Сейм, объявил себя «вождем государства» и вместе со своей партией «Литовский национальный союз» окончательно утвердился у власти — до 1940 г., когда СССР взялся за Прибалтику всерьез…

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

1. За 20 лет независимости республики Прибалтики успешно осуществили деградацию собственной промышленности и аграизацию своих экономик, превратившись в поставщиков ресурсов для западных стран.

2. Демократия в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность в качестве формы управления в условиях экономической и политической нестабильности, результатом чего стало установление в странах Балтии авторитарных режимов.

Таким образом, представление о периоде независимости 1920-1940 гг. в том виде, в котором оно усиленно внедряется в умы людей современными политиками Балтии, не имеет ничего общего с реальностью и является мифом. Мифом, с помощью которого можно оправдать собственные ошибки и несостоятельность.

Источник