Как Советскую армию из Европы выводили: данные по странам и группам войск

Оснащенность этих контингентов военной техникой была впечатляющей. В Европе стояло примерно 9 тысяч советских танков, почти 6 тысяч артиллерийских орудий, 12 тысяч бронемашин, почти 2,5 тысячи единиц военной авиации.

Почему мы ушли из Европы

К концу 80-х годов в СССР уже полным ходом шли процессы, приведшие в итоге к распаду великой страны. «Брожение умов» происходило и у восточноевропейских союзников Советского Союза по Варшавскому договору.

Постепенно существование этого военно-политического объединения начало терять смысл — по политическим, как тогда казалось, соображениям. Мол, все кругом друзья и братья, как тогда говорили с высоких трибун в столице.

Естественно, и в Москве, и в восточноевропейских столицах целесообразность советских воинских контингентов начали ставить под вопрос. Тем более, что руководство нашей страны взяло курс на нормализацию отношений с Западом. Это подразумевало отказ от Холодной войны и гонки вооружений. Причем в Москве почему-то решили добиться расположения США и западноевропейских стран путем односторонних уступок.

Идея вывода советских войск из Восточной Европы витала в воздухе, да и сами уже почти бывшие союзники начали просить об этом кремлевское руководство. Порядок вывода войск решали с каждым государством отдельно, поэтому условия были разными. А сам процесс начался примерно с 1989 года. «Примерно», так как в ряде стран сокращение войск началось гораздо раньше. В частности, Группу советских войск в Германии (ГСВГ), которая была крупнейшим из всех советских контингентов в Европе, начали постепенно сокращать еще с конца 70-х.

Как уходили войска

Вывод войск из Европы начали с Южной группы (ЮГВ), которая располагалась в Венгрии. К 1989 году, когда было принято окончательное решение покинуть эту страну, там находилось 70 тысяч советских военных. По словам генерал-полковника Матвея Бурлакова, который тогда командовал ЮГВ, солдаты были даже рады вернуться в Союз, ведь Венгрию они толком и не видели, в основном сидели на казарменном положении. Местных опасались, поэтому ограничивались редкими экскурсиями в столицу.

До границы с Советской Украиной было недалеко, поэтому с выводом войск управились быстро и без особых проблем.

Покидать Чехословакию советские военные, количество которых в этой стране насчитывало чуть более 90 тысяч, начали в начале 1990 года и за полтора года управились. Опасались актов агрессии по отношению к солдатам, но чехи и словаки прощались с ними душевно. В большинстве своём.

Вывод Северной группы войск (СГВ), которая квартировала в Польше и насчитывала 45 тысяч человек, провели менее ударными темпами.

Наша армия начала покидать эту страну в апреле 1991 года, а закончили вывод осенью 1993 года. Последние солдаты и офицеры, покинувшие Польшу, уже были не советскими военнослужащими, а российскими.

Сложнее всего было с Западной группой войск (ЗГВ), которая стояла в Восточной Германии, ведь она по численности была больше всех трех остальных вместе взятых. Там находилось полмиллиона человек, из которых 300 тысяч были военнослужащими, а остальные 200 тысяч – гражданскими лицами. Плюс военная техника, плюс боеприпасы, здания и сооружения – и все это в огромных количествах.

Командующий ЗГВ генерал Борис Снетков, получив приказ о выводе контингента, отказался его выполнять и был уволен с должности.

На его место был переброшен бывший командующий ЮГВ Матвей Бурлаков.

Вывод войск начали в 1989 году, а закончили в 1994-м. Его окончание торжественно отметили 31 августа в Берлине, возле знаменитого памятника советскому солдату в Трептов-парке, к которому венки возложили совместно российские и немецкие военнослужащие. На церемонии присутствовали президент РФ Борис Ельцин и лидер единой Германии Гельмут Коль.

На следующий день Матвей Бурлаков, бывший командующий ЗГВ, которой уже не существовало, сел на самолет и вылетел в Россию. А ее вывод из Германии считается самой крупной переброской войск в истории, который произошел в мирное время.

Большие ложки дегтя

На первый взгляд, такой успешной операцией по выводу военных из Европы можно было бы гордиться. Но есть увесистая ложка дегтя, да и не одна, которая мешает это делать.

Начать с того, что коммунисты и другие просоветски настроенные граждане восточноевропейских стран сочли решение Москвы вывести войска предательством, ведь их фактически бросили. Многие из них пострадали от своих политических оппонентов, после чего авторитет России и доверие к ней значительно упали. Ведь как можно доверять стране, оставляющей своих союзников.

С другой стороны, вывод войск из Европы, особенно из Германии, выглядел как настоящее бегство. Зачастую бросали технику, вооружение, инфраструктуру военных городков и многое другое. Особенно унизительно выглядел такой «вывод» на фоне того, что американские войска в ФРГ продолжали там оставаться, остаются до сих пор. Почему-то у тогдашнего руководства страной и командования не возникло осознанных и озвученных вопросов к американским партнёрам: А почем же вы не выводите свой контингент из Европы.

Еще одну проблему точно и кратко описал командующий ЗГВ Матвей Бурлаков:

Изначально договаривались, что армию будут выводить по мере того, как для нее будет создаваться жилье в СССР. Но военные выходили зачастую в чистое поле, в палатки, не получая элементарных удобств. Многие офицеры потеряли семьи, так как им элементарно негде было жить вместе с женами и детьми.

Немецкое правительство обещало выделить 15 миллионов марок на новое жилье для выведенных из Германии наших военных, но заплатило только восемь. А российские власти были слишком бедными или жадными, чтобы решить этот вопрос. Наверняка зная о всех этих проблемах, президент РФ Борис Ельцин взял на себя «повышенные обязательства» перед Западом и пообещал сократить сроки вывода военных из Германии на четыре месяца. А за оставленное в этой стране имущество, оцененное в 28 миллиардов долларов, наша страна получила лишь 385 миллионов. И до сих пор этот вопрос на высоком уровне не поднимался.

О выводе советских, а затем российских, войск из Европы спорят до сих пор. Одни говорят, что не нужно было их там держать, другие – что не стоило их оттуда убирать, мол, это предотвратило бы расширение НАТО на восток. Возможно, истина находится где-то посередине.

А вот что говорил о наших войсках в Европе генерал-полковник Матвей Бурлаков, чье мнение, бесспорно, является авторитетным в этом вопросе:

Источник

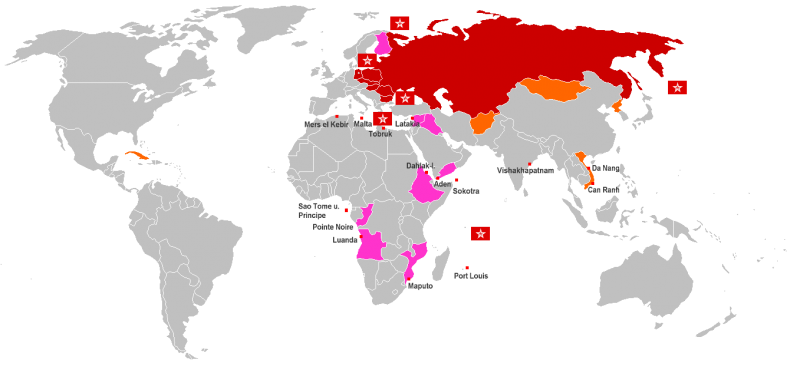

Сеть зарубежных баз ВМФ СССР

С началом «Холодной войны» Советский Союз столкнулся с необходимостью отстаивать свои интересы на огромной части планеты. Одно за другим, новообразованные государства Африки, Азии и Ближнего Востока принимали коммунистическую идеологию, и вот, уже караваны советских судов с военной помощью, советниками и техникой спешат на помощь лояльным режимам на другом краю Земли.

Окреп и «показался из тени» ВМФ СССР – сотни боевых кораблей вышли в Мировой океан, став одним из грозных аргументов новорожденной Сверхдержавы. Трансокеанские переходы и непрерывные вахты в удаленных районах океана — многомесячные походы сложны, кораблям требуется обязательный отдых и обслуживание. Пополнение запасов топлива, провизии и пресной воды. Экстренный ремонт. Все это вдали от родного берега, в неведомых южных широтах, там, где поблизости нет ни одного советского корабля. Лишь реющие над волнами призрачные тени разведывательных «Орионов».

Великому флоту необходима великая система базирования. Решение могло быть только одно – покрыть весь Земной шар сетью военно-морских баз, аэродромов и опорных пунктов.

Военно-морская база это не просто место для стоянки и обслуживания кораблей. Это мощный инструмент геополитической игры, рычаг для внушения правильных идей руководству обозначенной страны. Готовый плацдарм для нового наступления, крупный транспортный узел и площадка для размещения спецоборудования (например, систем радиоэлектронной разведки и радиоперехвата). Отсюда удобно наблюдать за ситуацией в выбранном регионе, а при необходимости – принять экстренные меры, вмешаться и пресечь на корню возможные проблемы. Наконец, чисто с технической точки зрения, система военно-морских баз (ВМБ) создавала уникальные возможности для эффективной работы ВМФ на любом удалении от берегов метрополии.

Стоп! О каких зарубежных военных базах идет речь?! Иностранные военные базы – привилегии коварного Пентагона. Гнусные происки западного империализма, стремящегося к мировому господству. А у занимающегося мирным созидательным трудом СССР никаких военных баз за рубежом быть не может.

Для разрешения непростой дилеммы потребовалась помощь профессиональных филологов. Право, можно лишь восхититься их фантазией — на карте мира появилось множество объектов с забавными названиями. Например:

А) пункт материально-технического обеспечения (скромно, но со вкусом).

Обычно ПМТО ВМФ СССР занимал площадь полсотни и более квадратных километров и был рассчитан на размещение нескольких тысяч человек личного состава. Все это дополнялось развитой инфраструктурой с причалами, доком, топливохранилищем, арсеналом. Обязательным было наличие наземного транспорта и спецтехники. Система охраны базы ПМТО включала в себя катера и корабли охраны водного района, укрепленный периметр и личный состав морской пехоты с тяжелым вооружением и бронетехникой. Опционально – аэродром с истребителями прикрытия, противолодочной, разведывательной и транспортной авиацией.

Б) ГСВСК (Группа Советских Военных Специалистов на Кубе). Несмотря на своё успокаивающее название, ГСВСК была ничуть не похожа на мирную советскую делегацию. Это была крупная группировка различных родов войск – от мотострелков и танкистов, до связистов и ПВО – всё это прямо под носом у «вероятного противника».

В) Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Всего лишь 100-тысячная армия со своей артиллерией, бронетехникой и авиацией, девять лет напрягавшая весь Средний Восток.

Был центр радиоперехвата в Лурдесе (Куба), была ГСВГ (Группа Советских Войск в Германии), ГСВМ (то же самое, только в Монголии), были советские военные специалисты во Вьетнаме, Анголе, Мозамбике и пр. случаи, выходящие за рамки данной статьи.

Сегодня мне бы хотелось поподробнее остановиться на ПМТО – легендарных советских военно-морских базах во всех уголках Земли. Ввиду масштабности предмета обсуждения, в ряде случаев придется ограничиться общими замечаниями и скупыми фактами из биографии этих необычных мест. Следует заметить, что ПМТО – расплывчатое понятие с довольно нечеткими критериями соответствия. Помимо широко известных «крупных» баз, существовало множество вспомогательных объектов, таких, как учебный полигон морской пехоты на о. Сокотра (Аравийское море). Но, несмотря на вопли западной прессы о «советском военном присутствии» у Африканского рога, никаких причалов и военных сооружений на Сокотре никогда не было – лишь изредка советские корабли вставали на якорную стоянку у берега острова.

Наконец, в условиях непрерывно меняющейся международной обстановки, ПМТО мог временно разместиться на территории любого из портов дружественных государств – везде, где можно пришвартовать плавбазу, плавучую мастерскую, танкер. Причалы, краны, инфраструктура порта – всё в распоряжении советских моряков. Готовый объект для «дружеских визитов» военных кораблей Советского Союза.

Теперь стоит перейти непосредственно к списку самых интересных мест базирования ВМФ СССР:

Порккала Удд (1944 – 1956 гг.)

«Пистолет у виска Финляндии» — здесь базировалась бригада шхерных кораблей, тральщики, броненосец береговой обороны «Выборг» и береговые батареи для прикрытия коммуникаций в Финском заливе. На территории базы было построено 300 оборонительных сооружений. Общая длина периметра – 40 км. Площадь базы – порядка 100 кв. километров. Срок аренды – 50 лет. Стоимость аренды – 5 млн. финских марок в год.

Однако, уже к середине 1950-х годов советское руководство пришло к выводу, что базу пора прикрывать: Поркалла Удд лишь раздражает финнов и ухудшает отношение между двумя странами, при этом не имеет особого военного значения. База была полностью ликвидирована в январе 1956 года. Финляндия оценила дружеский жест, став верным посредником между СССР и Западным миром.

Влера, Албания (1955 — 1962 гг.)

Здесь базировалась бригада из 12 советских подлодок – настоящее «шило» в пятой точке американского флота. В 1959 году одна из субмарин с албанской базы прорвала все противолодочные заслоны и провела учебную атаку на крейсер «Де Мойн» с находящимся на его борту президентом США.

История с албанской базой закончилась грустно: в 1961 году из-за идеологических разногласий произошел разрыв в отношениях двух государств. Последовала срочная эвакуация базы. Четыре советские лодки, находившиеся в тот момент на ремонте, были захвачены албанцами.

Сурабая, Индонезия (1962 год)

Об этом объекте крайне мало информации. Известно лишь, что в декабре 1961 года четыре подлодки Тихоокеанского флота взяли курс к Индонезийским берегам. После ряда странных манипуляций и противоречивых приказов, субмарины были переданы ВМС Индонезии. Летом пришло второе соединение – еще шесть подлодок и плавбаза снабжения, и, вскоре, советские моряки были едва не втянуты в вооруженный конфликт между Индонезией и Нидерландами.

Впрочем, история с Индонезией закончилась на оптимистичной ноте – по результатам совместных «учений», СССР поставил индонезийцам военной техники на сумму 1 млрд. долл. (в том числе крейсер, 6 эсминцев и 12 подлодок, а также 40 сторожевых кораблей, тральщиков и ракетных катеров). К чести руководства Индонезии, это, пожалуй, единственная страна, которая полностью расплатилась по советским долгам – без каких-либо скандалов и задержек.

Бербера, Сомали (1964 – 1977 гг.)

Первоклассная военно-морская база на берегу Аденского залива, настоящий оазис цивилизации посреди сомалийского бардака. Страж ворот на входе в Красное море, контролирующий стратегически важный транспортный маршрут Европа-Азия (через Суэцкий канал).

Помимо инфраструктуры для кораблей ВМФ, в аэропорту Берберы была построена уникальная взлетно-посадочная полоса 05/23 длиной 4140 метров – на тот момент самая длинная на Африканском континенте. Здесь планировалось базирование базовой противолодочной и разведывательной авиации, а при необходимости разместить стратегические бомбардировщики и ракетоносцы.

Что касается самого Сомали – СССР старался, как мог, поддерживая экономику и сельское хозяйство отсталой страны; обучал её офицерский корпус, снабжал техникой и всеми необходимыми товарами. В открытой печати встречаются данные, что неоплаченный долг Сомали перед СССР (а, следовательно — Россией) составляет в пересчете на золото, 44 тонны. Насколько можно доверять этой невероятной цифре? В любом случае, не вызывает сомнений – Советский Союз в тот раз дорого заплатил за свои амбиции.

От Сомали, в данном случае, требовалось немного: всего лишь не пускать на свою территорию американцев, а также исправно поднимать руку во время голосовая в ООН по сигналу советского представителя.

Все произошло внезапно: в 1977 году вспыхнула эфиопо-сомалийская война. Советский Союз, конечно, был в шоке от обоих «союзничков», тем не менее, ему предстоял выбор – кого поддержать в этой лютой междоусобице двух странных народов. Выбор пал на Эфиопию. Сомалийцы не стерпели обиды и потребовали в трехдневный срок эвакуировать ПМТО. Ввязываться в бесконечный конфликт с дикарями не стали – просто бросили все и ушли…

Вместо нас пришли американцы – ВВС США по достоинству оценили взлетную полосу 05/23, внеся её в список резервных полос для посадки «Шаттлов».

Вот так вот, ВМФ СССР выгнали из Сомали…

Нокра, Эфиопия (1977 – 1991 гг.)

ВМФ СССР выгнали из Сомали… и советский ПМТО благополучно «переехал» на 400 км севернее, на побережье Эфиопии. Сверхдержава отличается от обычных государств наличием многочисленных союзников в практически любом регионе Земли. Не срослось в одном месте – всегда в запасе есть дюжина альтернативных вариантов.

На вопрос: где тут можно поставить базу, эфиопы лишь пожали плечами – где хотите. Эфиопиский лидер Менгисту Хайле Мариам любезно предложил два крупнейших порта Массауа и Асэб, но, увы, строить что-либо на берегу оказалось слишком рискованно – страну раздирали бесконечные междоусобицы. Выбор пал на архипелаг Дахлак, точнее, на один из его островов – Нокра.

Здесь, на территории бывшей итальянской каторги, расположился пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР. На остров был срочно доставлен плавучий док ПД-66, грузоподъёмностью 8500 тонн (достаточно для докования и экстренного ремонта многоцелевой атомной подлодки или эсминца). Вскоре подошли водолазные и пожарные катера, буксиры, плавмастерские, танкеры, суда-рефрижераторы. Для обеспечения действий морской пехоты здесь постоянно базировались БДК, а для решения противодиверсионных задач несли вахту спецподразделения Охраны водного района (Черноморский флот).

Место было неспокойное – отмечено несколько случаев обстрела советских кораблей и судов. В августе 1984 года пришлось провести траление Красного моря от мин, выставленных некой организацией «Аль-Джихад». На следующий год произошла радиационная авария на АПЛ К-175 –экипаж субмарины и персонал базы получили серьезное облучение. Разумеется, инцидент был подернут строжайшей тайной и скрыт от руководства Эфиопии.

Виктория, Сейшельские острова. (1984 — 1990 гг.)

Как это здорово — оказаться в нужное время в нужный момент! 25 ноября 1981 года отряд боевых кораблей ВМФ СССР находился вблизи Сейшельских островов, когда в столице маленького государства произошла попытка переворота – группа наёмников из ЮАР была схвачена и обезврежена прямо в аэропорту Виктории.

Советские корабли немедленно последовали на место происшествия. Как оказалось, весьма кстати – и хотя эвакуации посольства СССР не потребовалось, столь оперативное прибытие советского флота произвело самое положительное впечатление на правительство Сейшельских островов.

В 1984 году с руководством островного государства была заключена договоренность о деловых заходах советских кораблей и судов в порт Виктория и посадках наших военных самолётов в аэропорту столицы.

Взамен СССР выступал одним из гарантов безопасности страны — на самом деле, Сейшелы соблюдали нейтралитет и старались подружиться со всем миром. Кроме того, Сейшельским островам были подарены три патрульных катера для охраны морской экономической зоны. Вот так вот, практически бесплатно, ВМФ СССР обзавелся непотопляемым авианосцем в Индийском океане — длина бетонной ВПП 2987 метров!

Камрань, Вьетнам (1979 — 2002 гг.)

Лучшая из зарубежных военно-морских баз СССР. Мягкий климат, теплое и спокойное Южно-Китайское море, глубокая и чистая акватория, горы, защищающие залив от ветров – бухта Камрань признана одним из наиболее удобных мест для базирования кораблей и судов на Тихом океане.

Официально это место называлось 922-ым ПМТО, и, помимо стоянки кораблей и судов в бухте Камрань, включало в себя судоремонтный завод «Башон» (Хошимин) и расположенный поблизости крупный аэродром.

Изначально, в годы Вьетнамской войны, «Камрань Бэй» была крупной тыловой базой, где размещались 12-е истребительное и 483-е транспортное авиакрылья ВВС США. Американские специалисты построили здесь замечательный аэродром с четырехкилометровой бетонкой, а поблизости — современный порт со всей необходимой инфраструктурой.

В результате, все эти объекты перешли в собственность советского военно-морского флота. Более того, ПМТО Камрань достался ВМФ СССР совершенно бесплатно – на правах безвозмездной аренды сроком на 25 лет. Имидж Сверхдержавы открывал перед Союзом невероятные возможности и приносил баснословные дивиденды.

В соответствии с Соглашением, в военном порту Камрань могли одновременно базироваться до 10 советских надводных кораблей, 8 подводных лодок с плавбазой и до 6 других военно-морских судов. На аэродроме разрешено одновременное пребывание 16 самолетов-ракетоносцев, 9 разведывательных самолетов и 2-3 транспортных бортов. Исходя из обстановки, количество кораблей и самолетов могло быть увеличено по согласованию между СССР и Вьетнамом. Другими словами, вьетнамцы не возражали, если в Камрань придет весь Тихоокеанский флот.

Источник