Краткий очерк истории христианского богослужения до VII вселенского собора 1

Содержание

История христианского богослужения составляет предмет особенной важности. Без предварительного исторического исследования, богослужение не может быть ни правильно понято, ни достойно оценено. Только история может засвидетельствовать глубокую древность и важность нашего богослужения и в истории одной можно видеть, как различные части богослужения постепенно вырастали, как живые отрасли органического целого.

В истории христианского богослужения можно отметить три периода: первый обнимает век Христа Спасителя и Его св. апостолов; второй идет со времени мужей апостольских до Константина великого; третий от Константина Великого до VII вселенского собора. Иисус Христос положил главнейшие основы богослужения, которые осуществились и выяснились в богослужении апостолов. После апостолов христианское богослужение постепенно развивалось и формировалось на тех началах, какие положены были в основание его Иисусом Христом и св. апостолами. До Константина Великого получала преимущественное развитие внутренняя сторона богослужения, обогащались его содержание и составные части; со времени же Константина Великого, даровавшего свободу и гражданские права христианской церкви, богослужение начало быстро развиваться с внешней своей стороны появлением великолепных храмов, умножением церковных обрядов и праздников. Этот период внешнего развития христианского богослужения идет то VII вселенского собора.

Составлено главным образом по руководству сочинения: Liturgik von Dr. Luft Mainz. 1847

Источник: Краткий очерк истории христианского богослужения до VII Вселенского собора / Сост. применительно к семинарской программе литургики Н. Смирнов, учитель Пензенской дух. семинарии. — Пенза : Губ. тип., 1873. — 86 с.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник

Из истории христианского богослужения

Богослужение началось на земле со времени сотворения первых людей – Адама и Евы – в раю. Их богослужение состояло в свободном прославлении Бога, Его премудрости, благости, всемогущества и других Божиих совершенств, явленных в сотворении мира и в Промысле о нем.

После своего грехопадения люди должны были еще больше молиться Богу, умоляя Его о своем спасении. В богослужении людей после грехопадения, кроме молитв, Господь установил жертвоприношения. Жертва выражает мысль, что всё, что имеем, не наше, а Божие. Соединение молитв с жертвоприношениями должно было напоминать людям, что Бог принимает их молитвы ради той Жертвы, которую впоследствии принес за всех людей пришедший на землю Сын Божий, Спаситель мира.

Сначала богослужения совершались свободно на открытых местах. Не было ни храмов, ни священных лиц. Люди приносили жертву Богу, где хотели, и молились такими словами, какие подсказывало им собственное сердце.

Во времена пророка Моисея († 16 в. до Р. Х.), по повелению Божию, была устроена скиния – первый ветхозаветный храм Единому Истинному Богу; были избраны священные лица – первосвященник, священники и левиты; определены жертвы на разные случаи и установлены ветхозаветные праздники – Пасха, Пятидесятница, Новый год, день очищения и др.

Пришедший на землю Господь Иисус Христос, уча поклоняться Небесному Отцу на всяком месте, часто посещал ветхозаветный Иерусалимский храм как место особенного благодатного присутствия Божия, заботился о порядке в храме и проповедовал в нем. Так же поступали и святые апостолы Его, пока не было воздвигнуто открытое гонение на христиан со стороны иудеев.

Позже во времена апостолов были особенные места для собраний верующих и для совершения Таинства Причащения, называвшиеся церквами, где богослужение совершалось поставленными на то через рукоположение (в Таинстве Священства) епископами, священниками и диаконами.

Окончательное устройство христианского богослужения было совершено преемниками апостолов под руководством Духа Святого и по данной им от апостолов заповеди: Всё должно быть благопристойно и чинно (1 Кор. 14, 40). Этот установленный порядок богослужения строго сохраняется в нашей Святой Православной Церкви Христовой.

Православным церковным богослужением называется служение, или служба, Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения слова Божия, а также священнодействий, совершаемых по определенному чину, во главе со священнослужителем (епископом или священником).

Через богослужение православные христиане входят в таинственное общение с Богом, особенно через Таинство Святого Причащения, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.

Святитель Афанасий (Сахаров) о процессе формирования молитвенного строя Церкви говорит следующее: «Чины церковные и правила молитвы создавались не случайно и не как-нибудь. Все они, всё то, что заключается в Типиконе (Уставе Церкви) и богослужебных книгах, в большинстве является плодом иногда целожизненных молитвенных подвигов лучших сынов Церкви, великих угодников Божиих, неусыпных молитвенников, для которых молитва составляла всё в жизни, которые, возгоревшись желанием горнего, жестокость пустыни паче всего мира сладких предпочли и, удалившись совершенно от людей и соделавшись жителями пустыни, вселенную утвердили молитвами своими, и которых, внегда пети им святые молитвы, сослужителями были Ангелы, которые за молитвой забывали о пище, о сне, об окружающих врагах и мучителях, которые свое богослужение и молитвенное правило оканчивали в засыпаемых катакомбах, в подожженных со всех сторон храмах, на пути к месту казни, во время самых мучений, склоняя под меч свою голову, или растерзываемые зверями, иногда смешивая свою кровь с кровью Владыки своего при незаконченной еще Литургии. Сии святые делатели молитвы опытно познавали, как легче и прямее достигнуть спасительнейших и сладостнейших плодов молитвы. А Церковь принимала и сохраняла и те священные слова, в которых они изливали Богу свои души, и тот опытно проверенный ими строй и порядок молитвы и богослужений, которые они слагали для себя, а иногда рекомендовали своим собратиям и чадам духовным. Из собранного богатства молитвенного опыта лучших своих сынов руководимая Духом Божиим Святая Церковь избрала лучшее, систематизировала, исправляла недоконченное, приводила к стройному единству и давала в руководство своим послушным чадам, которые и принимали всё с любовию, не как иго неудобоносимое, а как бремя благое и легкое, полученное от возлюбленной и любящей Матери».

Каждый календарный день вспоминаются события Священной истории и истории Церкви. И все богослужения делятся на три круга: суточный, недельный, годовой.

Суточный круг богослужения

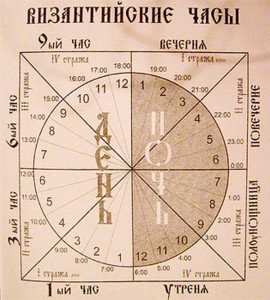

Суточный богослужебный круг – последовательность богослужений одного дня. По церковному счислению сутки начинаются с вечера, так что каждый вечер относится к грядущему дню. Это счисление перешло в христианскую Церковь из Ветхого Завета. Богослужения суточного круга включают в себя восемь служб: службу 9-го часа, вечерню, повечерие, полунощницу, утреню, службы 1-го, 3-го и 6-го часов. Особенное место среди богослужений занимает Божественная литургия.

Вечернее богослужение

9-й час, вечерня и малое повечерие составляют вечернее богослужение суточного круга. 9-й час совершается обычно перед вечерней. Эта служба по времени соответствует 15 часам дня и напоминает нам о Крестной смерти Иисуса Христа. Господь Иисус Христос предал Свой дух Богу в 9-й час (Мф. 27, 46–50). Служба 9-го часа установлена в воспоминание предсмертных страданий и смерти Спасителя, а заповедь совершать молитву в этот час изложена в Апостольских постановлениях. Псалмы к службе избраны св. Пахомием Великим († 348), а тропари и молитвы, читаемые на 9-м часе, написаны св. Василием Великим († 379).

Пророк и Боговидец Моисей, описывая творение Богом мира, начинает день с вечера: И был вечер, и было утро: день един (Быт. 1, 5). Творение мира началось вечером. Поэтому церковный день начинается с вечера – вечерней. На вечерне Церковь напоминает основные события Священной истории Ветхого Завета: творение мира Богом, грехопадение прародителей, Моисеево законодательство, служение пророков. Здесь ясно показывается, что Ветхий Завет имеет свое спасительное завершение в Новом Завете. Это служба благодарения Бога за проходящий день. После вечерни полагается служить повечерие – службу, состоящую из чтения ряда молитв, в которых испрашивается у Господа Бога прощение грехов и сохранение от козней диавола во время предстоящего сна. Сон напоминает о смерти. Поэтому на повечерии напоминается о пробуждении от вечного сна, т. е. о воскресении.

Утреннее богослужение

В состав утреннего богослужения входят полунощница, утреня и 1-й час. Полунощница (ежедневно совершается только в монастырях) – служба? предназначеная для совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. «Полунощный» час памятен еще и потому, что к нему в притче о десяти девах Господь приурочил Свое Второе Пришествие. Эта служба призывает быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда. В настоящее время в приходских храмах полунощница совершается один раз в год, накануне Пасхи.

Перед восходом солнца начинается утреня – одно из самых длительных богослужений. Она посвящена событиям земной жизни Спасителя и содержит множество как покаянных, так и благодарственных молитв. По содержанию она подразделяется на три части, из которых в первой христиане исповедуют свои грехи и испрашивают милости Божией на предстоящий день, во второй – прославляют лиц или события соответственно воспоминаниям церковного дня, а в третьей – славословят Самого Господа Иисуса Христа. Завершает утреню 1-й час. Служба 1-го часа по времени соответствует 7-9 часам утра и напоминает нам о суде над Иисусом первосвященников иудейских.

Дневное богослужение

В дневное богослужение входят 3-й, 6-й часы и Божественная литургия. 3-й час соответствует нашим 10-12 часам дня, а 6-й – полдню. Службы этих часов приняты Святой Церковью от древних времен. Часы 3-й и 6-й – особенно важные для христиан по знаменательности совершившихся в них событий: с 3-м часом Православная Церковь соединяет воспоминания о суде Пилата над Спасителем, мучения, которые Он претерпел в претории, а также о Сошествии Святого Духа на апостолов; на 6-м часе воспоминаются шествие Спасителя на крестные страдания и Его крестная смерть. 9-й час (три часа по полудни) – время Его крестной смерти. Апостолы освящали эти часы молитвой (Деян. 2, 15; 10, 9). Распределение псалмов, которые читаются в настоящее время за службами, было известно уже в 4 в.

Суточное богослужение Православной Церкви завершается Божественной литургией. По времени Литургия совершается между 6-м и 9-м часом. Божественная литургия – главное церковное богослужение, на котором совершается Таинство Евхаристии: умилостивительное, благодарственное, хвалебное, творимое в воспоминание Спасителя и совершенного Им искупления мира, приношение Богу таинственной жертвы Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина и преподание их верующим для вкушения.

Источник

Наша история: откуда христианство пришло на Русь?

Дохристианская Русь была страной языческой – русичи поклонялись многим богам, связанным с силами природы. Каждая область Руси имела своих верховных богов, что препятствовало объединению страны. Христианство стало той единой религией, которая изменила страну, ее правление и культуру.

Официальной датой крещения Руси считается 988 год, когда по велению князя Владимира I Святославовича, принявшего христианскую религию, совершались обряды массового крещения народа путем омовения в водах Днепра. Но первые христиане появились на Руси раньше: это были дружинники и посланники, побывавшие в Византии и принявшие там христианскую веру в форме православия. Первым официальным лицом Руси, обращенным в христианство, была киевская княгиня Ольга – Владимир приходился ей внуком. Ольга также приняла новую религию в Византии.

Почему именно из Византии христианская религия распространилась на Русь?

Византия была могущественным государством, возникшем после раскола Римской империи на Западную и Восточную Римские империи. В Западной части с центром в Риме установилось господство католической церкви, в Восточной с центром в Константинополе – православной. Близость Руси к славянским и центрально-европейским странам, которые приняли православную веру, помогла Владимиру определиться с выбором единой веры для своего народа.

Византийцы считали себя преемниками Римской империи и называли себя ромеями, официальным языком сначала был латинский , а затем греческий . Вот почему часто можно услышать, что христианскую веру русские приняли от греков.

День Крещения Руси русская православная церковь отмечает 28 июля.

Источник

Откуда пришло христианство на Русь.

В предыдущих публикациях мы уже говорили и об апостоле Андрее, и о Клименте Римском, и его учениках, которые были первыми христианскими миссионерами в Древней Руси. О проникновении христианства к скифским, готским, прославянским племенам можно говорить уже с конца I начала II века. Римские императоры, начиная с Трояна (98 — 117 гг.) выселяли многих приверженцев новой религии на окраины империи, в том числе на территорию современной Молдавии и Причерноморья. Здесь и произошло первое знакомство славянских племен с христианством. Некоторые исследователи предполагали наличие у уличей и тиверцев во времена Диоклетиана (284 — 305 гг.) организованной сети домашних церквей.

Предки славян — Угличи, Тиверцы и племя киевских полян – стали первыми из прославянских народов, кто соприкоснулся с христианскими народами Римской империи. Угличи и тиверцы жили на Днестре и от Днестра до нижнего Дуная. Как пишет историк Е.Е. Голубинский, угличи и тиверцы были покорены последним дакийским царем Децебалом. О христианстве в Дакии говорят Тертуллиан и Иероним, и если у первого можно разуметь римских колонистов, поселенных Траяном в Дакии, то у второго уже необходимо разуметь коренных жителей страны, между которых славяне составляли преобладающее большинство.

Вот как описывает А. В. Карташев, этот процесс в своей книге «Очерки по истории Русской церкви»: «Но вот в конце второго начале третьего века на просторах Великой Скифии, на Дунае осели христиане готы. Они покорили живущие здесь разрозненные племена тиверцев, угличей и других наших предков. Здесь была образована епархия в г. Томи, епископом был гот Вульфила. Конечно же все это откладывало свой отпечаток на местных жителей, наших предков. Хотя мы не имеем точных утверждений что они приняли христианство, но общение с южанами было неизбежно. Если верить летописцу, то киевские Поляне Резко отличались от других русских Славян своими нравами. Тогда как другие русские Славяне живут «звиринским образом, по скотски» , Поляне имеют обычай относиться кротко и в стыде, к своим снохам, сестрам, матерям , к родителям своим, свекрам и деверям. У них существуют настоящие браки, чего не было у других русских Славян. Поэтому видно, что христианство прочно водворилось среди Полян.

Кроме того – но подробнее мы уже говорили об этом в предыдущих очерках – большинство историков резко и искусственно разделяют между славянами и готами. Такие резкие движения недопустимы в отношении к народам, историческая и этническая матрица которых совпадает. Скифские, варяжские, скандинавские племена, жившие от севера и до Черного моря, никто никогда не звал княжить среди славян. Они и были, и есть – славяне. Но об этом мы говорили, и поговорим еще.

Во времена римских гонений, да и во времена папских гонений, и мусульманских (с конца седьмого века) христиане вполне могли найти и находили в славянских народах благоприятную почву пристанища и для распространения своей веры. Это подтверждается и некоторыми археологическими находками III—IV вв. в Крыму, к примеру. Важно помнить, однако, что в первые века своего существования христианство не имело значительного числа культовых принадлежностей, так что судить о распространенности христианства в том или ином регионе исходя из отсутствия прямых археологических данных было бы поспешно.

И все же, у нас имеется достаточно данных, чтобы хотя бы в общих чертах проследить формирование этого ребенка – в утробе Скифских народов. Будем помнить, от какого семени христианство пришло к славянам: царское, апостольское, мученическое.

Не уходите далеко, друзья. Самое интересное – впереди. Вернемся к истории князя, генерала Хейна в нашей следующей публикации.

Понравилась статья? Не пожалейте сил нажать «палец вверх», поделиться статьёй с друзьями или прокомментировать! А чтобы не пропускать новые статьи, подпишитесь на мой канал и/или заходите на мой сайт « Духовный миллионщик «. Там много интересного.

Источник