Что такое конфедерация

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Среди существующих форм государственного устройства (ФГУ) конфедерация самая редкая.

Несмотря на схожесть наименования с федерацией (что это?) она имеет свои отличия и рассматривается многими политологами в качестве союза государств, который выступает переходным этапом к другим видам ФГУ.

Давайте разберемся для чего создаются такие государственные образования и почему они часто бывают недолговечны.

Конфедерация — это.

Конфедерация (лат. Confederatio – объединение ) — это союз государств, обладающих внешним и внутренним суверенитетом, который создается для достижения совместных целей и решения общих проблем.

Сочетает признаки международно-правовой и государственной организации. Исторически эта ФГУ складывалась под влиянием комплекса объективных причин, связанных с военной опасностью, экономическими угрозами, социальными потрясениями и иными факторами.

Выделяют два типа конфедерации:

- содружество — объединение равноправных участников (Евросоюз);

- ассоциация — союз малых стран с большим государством (например, экс-колонии с бывшей метрополией).

Признаки конфедеративного объединения

Рассуждая о том, что такое конфедерация, необходимо назвать ее характерные признаки:

- создается на договорной основе;

- нет общего гражданства;

- участники вправе в любой момент покинуть объединение;

- отсутствует общая нацвалюта;

- существование ограниченного количества госорганов, работа действующих направлена на выполнение прописанных в договоре задач;

- отношения внутри объединения регулируются нормами международного права;

- участники союза имеют суверенитет и могут отказаться от признания решений союзной власти;

- отсутствие системы налогообложения, наполнение бюджета происходит через механизм добровольных взносов.

Конфедеративное государство отличается ограниченным количеством предметов ведения.

К ним относятся внешнеполитические задачи, вопросы войны и мира, формирования вооруженных сил, а также разрешения внутрисоюзных споров.

Увеличение этого перечня допускается с согласия всех участников объединения.

Примеры конфедераций

Наиболее яркий пример конфедерации — Швейцарский союз , который был образован в 1291 году как объединение трех кантонов. Впоследствии он стал самостоятельной политической единицей, а число кантонов возросло до 13.

Причиной образования этого государства стали постоянные внешнеполитические угрозы, исходившие от соседей. В результате маленькие государства чуть более 500 лет сдерживали натиск соперников и не устояли только перед революционной Францией, которая оккупировала территорию Швейцарии в 1798 году и способствовала ее распаду.

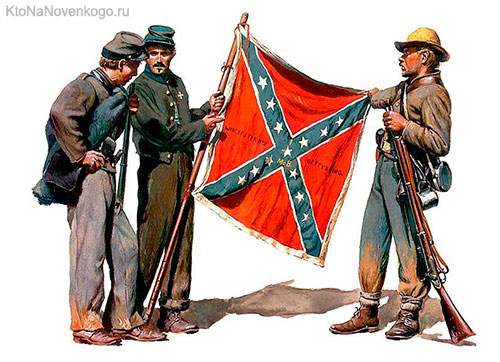

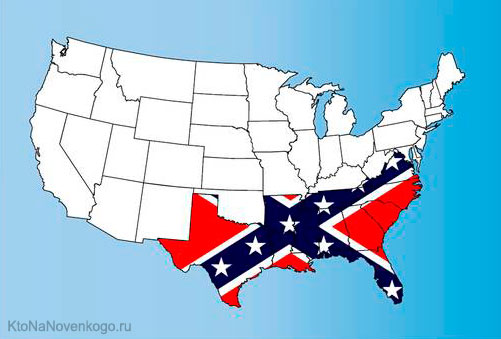

В середине XIX века возникла временная конфедерация на территории США . Это Конфедеративные Штаты Америки с населением более 9 млн человек, образованные 13 южными штатами, которые пожелали выйти из состава государства.

Причиной сепаратизма стали намерения действующего президента А. Линкольна отменить рабство, которое процветало в этих территориях. Мятежники даже почти сумели добиться признания со стороны Англии и Франции, однако не смогли надолго сохранить свое образование. После победы Северных штатов в Гражданской войне в 1865 году объедение распалось.

Иная судьба ожидала Северогерманский союз , образованный в 1866 году после войны Австрии и Пруссии. Через 5 лет на его основе будет создана Германская империя, которая станет федерацией.

Сегодня существуют объединения похожие на конфедерацию по ряду формальных признаков. Среди них образованный экс-советскими республиками Союз независимых государств ( СНГ ). Он не имеет статуса надгосударственного образования и существует на добровольной основе 9 участников.

Причиной образования СНГ стала историческая общность народов, проживающих на постсоветском пространстве, а также их стремление развивать сотрудничество на основе взаимного уважения.

Еще один пример — Европейский союз . 28 стран-участников этого объединения сохраняют государственный суверенитет и органы госвласти, при этом ЕС имеет общую валюту, а многие вопросы решаются наднациональными структурами. Среди них:

- Европарламент.

- Европейская комиссия (правительство).

- Европейский Банк.

- Счетная палата.

- Европейский банк и другие.

Копенгагенская конвенция 1993 года содержит критерии вступления в ЕС — развитое демократическое общество, правовое государство, рынок на основе свободной конкуренции, признание общих правил и стандартов объединения. Подробнее о Европейском союзе смотрите в этом видео:

Есть ли перспективы у конфедерации?

Ряд политологов называет конфедерацию бесперспективной ФГУ, которая превратится в федеративное государство или прекратит существование в качестве политического образования.

Подобные выводы сделаны на основе следующих факторов :

- временный характер объединения, которое формируется для реализации конкретных целей, после их достижения взаимный интерес к друг другу у участников пропадает;

- несформированность эффективной центральной власти — этому препятствует высокая степень независимости государств и их право в любой момент покинуть союз (сецессия);

- сложность управления из-за отсутствия внутригосударственных правовых институтов и централизованной власти.

Преодолеть эти объективные трудности можно с помощью умения договариваться и открытости к взаимовыгодному сотрудничеству.

Однако у государств часто начинают преобладать национальные интересы, препятствующие консолидации участников конфедерации, что неизбежно приводит к ее распаду .

Источник

Конфедерация

Конфедера́ция — союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных целей или действий. В двух словах: Федерация — одна армия с единым командованием и разная денежная единица; противоположность — Конфедерация — одна денежная единица и разные вооружённые силы с собственным командованием (см. Средневековье). Всё это всего — лишь форма объединения независимых стран..

Члены конфедерации сохраняют свой государственный суверенитет, независимую систему органов власти, своё законодательство и передают в компетенцию Союза лишь решение ограниченного числа вопросов: обороны, внешней политики. Решение по общим для Союзных государств вопросам необязательно действует на территории каждого входящего в конфедерацию государства.

Конфедерация — самая редко встречающаяся форма государственного устройства. Некоторые политологи даже склонны не считать конфедерацию полноценным, настоящим государством. Форма организации центрального правительства при таком государственном устройстве будет слабой: центральный орган в конфедерации не обладает непосредственной юрисдикцией над гражданами государства и действует только через субъекты, решения так называемых органов совместного управления, которые не обладают силой прямого действия. Такие решения могут вступить в силу только после утверждения центральными органами власти государств-членов конфедерации. В конфедерации нет единого высшего законодательного органа, так же, как и единого гражданства. Страны-участницы конфедерации имеют право по желанию выйти из состава конфедерации, то есть расторгнуть конфедеративный договор. Согласно Э. Хейвуду, концепция конфедерации — самая слабая форма наднационального сотрудничества [ источник не указан 2416 дней ] . Она охватывает любые формы взаимодействия государств, которые сохраняют независимость и суверенитет каждой страны.

Содержание

Признаки конфедерации

- Отсутствие общей для всей конфедерации территории и государственной границы.

- Отсутствие общих законодательных органов и системы управления.

История

История знает примеры конфедераций с центральными органами, обладающими как широкими, так и почти чисто формальными полномочиями. Так, на раннем этапе формирования своей государственности, США были конфедерацией с крайне слабым центром [ источник не указан 2416 дней ] . Вот, что говорилось в декларации в начале «Статей Конфедерации», выработанной в 1777 году: «Обозначенные штаты, каждый по отдельности, заключают между собой прочные дружественные союзы с целью совместной обороны, защиты своих свобод и всеобщего благосостояния. Они соединяются друг с другом, чтобы оказывать взаимную помощь против любых чужих сил или нападений, направленных против всех сразу или против каждого из них по отдельности, под предлогом религии, суверенитета или чего-либо иного».

Таким образом, в этой декларации отразились такие черты конфедерации как независимость входящих в конфедерацию субъектов («каждый по отдельности») и совместные цели субъектов (самооборона, защита свобод.) При этом «Статьи Конфедерации» были слабой конституцией: решения центрального законодательного органа носили консультативный характер, а некоторые штаты сохраняли полный суверенитет почти по всем вопросам. В дальнейшем «Статьи Конфедерации» подверглись критике со стороны «отцов-основателей».

Самым ярким примером существования конфедерации принято считать Швейцарию. Такое государственное устройство она приобрела после того, как 1 августа 1291 года три швейцарских кантона подписали «Союзное письмо». Интересно, что, когда в 1798 году Франция оккупировала Швейцарию и преобразовала её в унитарную Гельветическую Республику, унитарное устройство не прижилось в бывшей конфедерации и уже в 1803 году Франции пришлось вернуть «отобранную» децентрализованную систему власти. Однако уже в середине XIX века процесс федерализации Швейцарии набрал большие обороты. Примером того может служить подавление попытки сецессии семи кантонов в 1847 году.

В начале 1990-х во время затяжного политического, и экономического кризиса, когда целый ряд регионов требовал или больше автономии или выхода из состава федерации, рассматривался вариант превращения России в Российскую Конфедерацию. Этот вопрос был окончательно снят с принятием конституции России в 1993 году где страна была названа «Российская Федерация». Тем не менее этот факт вызывает противоречия у ряда политологов, например Татарстан вошел официально в состав России только в 1994 году заключив договор о взаимном делегировании полномочий, где Татарстан назывался объединённым с Россией ассоциированным государством с конфедеративным статусом. [1] [2] [3] [4]

Идею создания Конфедерации Великих Европейских Народов, упоминал Наполеон I. В своих работах он размышлял о «великой европейской семье» c общим управлением. [5] .

Босния и Герцеговина по форме государственного устройства является федеративным государством, хотя иногда это мнение оспаривают и страну характеризуют как конфедерацию или квазиконфедерацию. В Конституции страны нет четкого определения кем являются страны-учредители, независимыми государствами или частями общей страны. [6] [7] .

Интересно, что некоторые исследователи разграничивают понятия конфедерации и конфедерализма, при этом указывая, что однозначного определения последнего в литературе ещё нет. Так, Грэй Эванс и Джеффри Ньюхэм, составители авторитетного «Словаря международных отношений», дают определение именно конфедерализма, а не конфедерации. Среди черт этого явления английские исследователи отмечают следующее: «Конфедерализм, как все теории интеграции, есть и процесс, и конечное состояние»; «… стремится удовлетворить те потребности, которые возникают от такого влияния , за счёт совместной работы государств и их сотрудничества». В конфедерализме возможно изменить «как отношения между частями, составляющими конфедеративное целое, так и само это целое — в том случае, если эта деятельность переходит определённые пределы сложности».

Определение Эванса и Ньюхэма ориентируется не на какие-нибудь теоретические конструкты, а, прежде всего, на анализ реальной практики функционирования конфедераций, исследование «живого» материала. А так как наиболее наглядным и любопытным примером проявления конфедерализма сегодня является ЕС, то можно говорить, что современное понятие конфедерализма формируется в непосредственной связи с развитием ЕС, опираясь на такие документы, как Лиссабонский договор. Впрочем, индуктивная методика вообще характерна для определения конфедерации. А. Н. Медушевский, например, определяет конфедерализм как международно-правовое, а не государственное образование. [ источник не указан 1590 дней ]

Некоторые [ кто? ] западные учёные предлагают сегодня очень широкое толкование понятия конфедерация, приводя в качестве примеров существование известных международных организаций (пример — ООН). Действительно, конфедеративный принцип устройств в той или иной степени отражается в структуре многих международных (наднациональных организаций). Это отражение находит себя в использовании организациями двух основных правил — равенство участников и единогласное принятие решений.

В мире существовали ранее и существует сейчас ряд стран и их объединений которые никогда официально не назывались конфедерацией но были или есть таковыми по факту. Поскольку точного понятия что такое конфедерация нет, не редко бывают случаи, когда государства для достижения каких-либо целей называют себя конфедерацией, при этом они могут сочетать в себе разные формы правления — как монархии, так и республики.

Ещё одной формой конфедерации можно назвать свободную ассоциацию из неравнозначных членов, при которой малое государство доверяет часть своих властных полномочий большему государству.

На сегодняшний день конфедерацией можно назвать лишь Содружество наций.

Источник

Конфедерация

- Проверить достоверность указанной в статье информации.

- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

- Добавить иллюстрации.

Конфедера́ция — союз суверенных государств для достижения конкретных целей, при котором объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет и значительную независимость, передают часть своих собственных полномочий совместным органам власти для координации некоторых действий. Как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооружённые силы. В отличие от членства в одной федерации, государство может быть членом нескольких конфедераций одновременно. Исторический опыт показывает, что конфедерация весьма неустойчива: она либо распадается, либо преобразуется в федерацию.

Содержание

Особенности

Конфедерация — самая редко встречающаяся форма государственного устройства. Некоторые политологи даже склонны не считать конфедерацию полноценным, настоящим государством. Форма организации центрального правительства при таком государственном устройстве будет слабой: центральный орган в конфедерации не обладает непосредственной юрисдикцией над гражданами государства и действует только через субъекты, решения так называемых органов совместного управления не обладают силой прямого действия. Такие решения могут вступить в силу только после утверждения центральными органами власти государств-членов конфедерации. В конфедерации нет единого высшего законодательного органа, также как и единого гражданства. Страны-участницы конфедерации имеют право по желанию выйти из состава конфедерации, то есть расторгнуть конфедеративный договор. Согласно Э.Хейвуду, концепция конфедерации — самая слабая форма наднационального сотрудничества [источник не указан 287 дней] . Она охватывает любые формы взаимодействия государств, которые сохраняют независимость и суверенитет каждой страны.

История

История знает примеры конфедераций с центральными органами, обладающими как широкими, так и почти чисто формальными полномочиями. Так на раннем этапе формирования своей государственности, США были конфедерацией с крайне слабым центром [источник не указан 287 дней] . Вот, что говорилось в декларации в начале «Статей конфедерации», выработанной в 1777 году: «Означенные штаты, каждый по отдельности, заключают между собой прочные дружественные союзы с целью совместной обороны, защиты своих свобод и всеобщего благосостояния. Они соединяются друг с другом, чтобы оказывать взаимную помощь против любых чужих сил или нападений, направленных против всех сразу или против каждого из них по отдельности, под предлогом религии, суверенитета или чего-либо иного».

Таким образом, в этой декларации отразились такие черты конфедерации как независимость входящих в конфедерацию субъектов («каждый по отдельности») и совместные цели субъектов (самооборона, защита свобод.) При этом «Статьи конфедерации» были «слабой» конституцией: решения центрального законодательного органа носили консультативный характер, а некоторые штаты сохраняли полный суверенитет почти по всем вопросам. В дальнейшем «Статьи конфедерации» подверглись критике со стороны «отцов-основателей».

Самым ярким примером существования конфедерации принято считать Швейцарию. Такое государственное устройство она приобрела после того, как 1 августа 1291 года три швейцарских кантона подписали «Союзное письмо». Интересно, что когда в 1798-ом году Франция оккупировала Швейцарию и преобразовала её в унитарную Гельветическую Республику, унитарное устройство не прижилось в бывшей конфедерации и уже в 1803 году Франции пришлось вернуть «отобранную» децентрализованную систему власти. Однако уже в середине девятнадцатого века процесс федерализации Швейцарии набрал большие обороты. Примером того может служить подавление попытки сецессии семи кантонов в 1847 году.

Интересно, что некоторые исследователи разграничивают понятия конфедерации и конфедерализма, при этом указывая, что однозначного определения последнего в литературе ещё нет. Так, Грэй Эванс и Джеффри Ньюхэм, составители авторитетного «Словаря международных отношений» дают определение именно конфедерализма, а не конфедерации. Среди черт этого явления английские исследователи отмечают следующие. «Конфедерализм, как все теории интеграции, есть и процесс, и конечное состояние». «… стремится удовлетворить те потребности, которые возникают от такого влияния , за счёт совместной работы государств и их сотрудничества». В конфедерализме возможно изменить «как отношения между частями, составляющими конфедеративное целое, так и само это целое — в том случае, если эта деятельность переходит определённые пределы сложности».

Определение Эванса и Ньюхэма ориентируется не на какие-нибудь теоретические конструкты, а, прежде всего, на анализ реальной практики функционирования конфедераций, исследование «живого» материала. А так как наиболее наглядным и любопытным примером проявления конфедерализма сегодня является ЕС, то можно говорить, что современное понятие конфедерализма формируется в непосредственной связи с развитием ЕС, опираясь на такие документы как Лиссабонский договор. Впрочем, индуктивная методика вообще характерна для определения конфедерации. А. Н. Медушевский, например, определяет конфедерализм как международно-правовое, а не государственное образование.

Некоторые западные учёные предлагают сегодня очень широкое толкование понятия конфедерация, приводя в качестве примеров существование известных международных организаций (пример: ООН). Действительно, конфедеративный принцип устройств в той или иной степени отражается в структуре многих международных (наднациональных организаций). Это отражение находит себя в использовании организациями двух основных правил — равенство участников и единогласное принятие решений.

С точки зрения З. Махмудовой, важная черта конфедерации — её недолговременный и переходный характер. Причины распада этого государственного устройства или преобразования его в иную форму могут быть разными и зависят от конкретных исторических и других обстоятельств.

Залогом успешного существования и функционирования конфедерации является соответствие уровня правосознания населения целям и задачам создаваемого государства.

На сегодняшний день ни одно государство нельзя назвать строго конфедеративным. При этом «конфедеративная» мысль развивается достаточно активно. Развитие признаков конфедерации происходит не в результате процессов децентрализации внутри больших государств, а в результате объединения государств [источник не указан 287 дней] .

Государства-конфедерации

- Швейцария, несмотря на своё официальное название — Швейцарская Конфедерация — в настоящее время представляет собой классическую федерацию, хотя многие века (1291—1848) действительно была конфедерацией.

- Речь Посполитая являлась конфедерацией, образованной объединением Польского Королевства и Великого княжества Литовского.

- В 1861—1865 годах существовали Конфедеративные Штаты Америки.

- Фактической конфедерацией является Босния и Герцеговина. Дейтонское соглашение и основанная на нём конституция страны называют её субъекты этнитетами (ст. 1, п. 3), прямо не указывая связаны ли они федеративным или конфедеративным узами (под Федерацией, фигурирующей в документе, всегда подразумевается мусульмано-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины, а не Босния и Герцеговина в целом). Де-факто БиГ является асимметричной конфедерацией без права субъектов на сецессию.

- Мягкой, «рыхлой» конфедерацией считают Европейский союз, хотя законодательно это не закреплено.

- При распаде СССР осенью 1991 года предлагалось создать конфедеративный Союз Суверенных Государств (ССГ), который в первоначальных вариантах проекта Союзного договора (до ГКЧП) предполагался как мягкая федерация. Существующее Содружество Независимых Государств (СНГ) является не конфедерацией, а международной (межгосударственной) организацией.

- Последними из существовавших конфедераций были Сербия и Черногория (Сербия+Черногория, 2003—2006), Сенегамбия (Сенегал+Гамбия, 1982—1989), Союз Африканских Государств (Мали+Гана+Гвинея, 1960—1962). Несмотря на названия, фактическими конфедерациями были Объединённая Арабская Республика (Египет+Сирия, 1958—1961; Египет+Сирия+Ирак, 1963), Арабская Федерация (Ирак+Иордания, 1958) , Федерация Арабских Республик (Египет+Сирия+Ливия, 1971), Арабская Исламская Республика (Ливия+Тунис, 1974).

- В конце 1980-х годов президент КНДР Ким Ир Сен предложил организовать Демократическую Конфедеративную Республику Корё в составе Северной и Южной Кореи.

- Своеобразной формой конфедерации являются унии-монархии, в которых под властью единого монарха объединены самостоятельные, независимые государства. Последние из конфедераций-уний — Австро-Венгрия до 1918 года и Швеция и Норвегия до 1905 года.

- Ещё одной формой конфедерации является свободная ассоциация из неравнозначных членов, при которой малое государство доверяет часть своих властных полномочий бо́льшему государству.

Россия и Белоруссия с 26 января 2000 года по настоящее время.Союзное Государство.

Источник