- какие страны подверглись захвату японцев

- Япония во Второй мировой войне

- Блицкриг Гитлера: провал стратегии

- Квантунская армия. Миллионная ли?

- Страны подвергшиеся агрессии со стороны японии 1941 1945

- Антисоветские агрессивные планы японского империализма. План «кантокуэн»

- Колониальная политика Японии и подъем массовой антияпонской освободительной борьбы на оккупированных территориях. Маневры японского империализма

какие страны подверглись захвату японцев

В 1937 году Япония вторгается и в другие части Китая, начиная вторую японо-китайскую войну (1937—1945), после чего США накладывают на неё нефтяное эмбарго. 7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор и объявила войну США и Великобритании. Это приводит к участию США во Второй мировой войне. Японская империя завоевала Гонконг, Филиппины и Маллакку, но в 1942 году поражение в Коралловом море лишило её преимущества на море. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года авиацией США, а также после присоединения СССР к военным действиями против Японии, Япония подписала 2 сентября 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции.

В начале XX века непродолжительный демократический период Тайсё сменился ростом милитаризма и экспансионизма. Япония приняла участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, расширив своё политическое влияние и территорию. В 1931 году, продолжая свою политику экспансионизма, заняла Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. После доклада Литтона в 1933 году Лига Наций осудила её действия и Япония демонстративно покинула Лигу [13]. В 1936 году Япония подписала Антикоминтерновский пакт с нацистской Германией, а в 1941 году присоединилась к странам «Оси» [14]. Тогда же Япония подписала Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, обязавшись уважать территориальную целостность и неприкосновенность Монгольской народной республики и Маньчжоу-Го.

В 1937 году Япония вторгается и в другие части Китая, начиная вторую японо-китайскую войну (1937—1945), после чего США накладывают на неё нефтяное эмбарго [15]. 7 декабря 1941 года Япония напала на Пёрл-Харбор и объявила войну США и Великобритании. Это приводит к участию США во Второй мировой войне. Японская империя завоевала Гонконг, Филиппины и Маллакку, но в 1942 году поражение в Коралловом море лишило её преимущества на море [16]. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года авиацией США, а также после присоединения СССР к военным действиями против Японии, Япония подписала 2 сентября 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции.

Источник

Япония во Второй мировой войне

План нападения Японии на СССР — «Кантокуэн», — озвученный ещё в июле 1941 года, так и не был приведён в исполнение. Почему?

23 августа 1939 года между Германией и Советским Союзом был заключен небезызвестный пакт Молотова — Риббентропа. Меньше чем через год, 13 апреля 1941 года, в Москве был подписан другой договор, теперь уже о нейтралитете между СССР и Японией. Цель заключения этого пакта была та же самая, что и при заключении договора с Германией: хотя бы на время оттянуть вовлечение Советского Союза во Вторую мировую войну как на Западе, так и на Востоке.

В то время для японцев тоже важно было не допустить начало войны с СССР до того момента, который они (японцы) сочли бы для себя благоприятным. Это и есть сущность так называемой стратегии «спелой хурмы». То есть японцы всегда хотели напасть на Советский Союз, но опасались. Им нужна была ситуация, когда СССР будет вовлечен в войну на Западе, ослабнет, выведет свои основные силы для того, чтобы спасать ситуацию в европейской части страны. И это позволит японцам малой кровью, как они говорили, отхватить все то, на что они нацеливались еще в 1918 году, когда совершали интервенцию.

Японская логика фактически сработала: Германия напала на Советский Союз, произошло столкновение, однако японцы так и не осуществили свои агрессивные планы. Почему?

2 июля 1941 года состоялось императорское совещание, на котором решался вопрос: что делать дальше в условиях начала войны Германии с Советским Союзом? Ударить на Север, помочь Германии и успеть захватить то, что было запланировано, то есть Дальний Восток и Восточную Сибирь? Или идти на Юг, ибо американцы, как известно, объявили эмбарго, и японцы оказались перед перспективой нефтяного голода?

Флот выступал за то, что надо идти на Юг, потому что без нефти продолжать войну Японии было бы крайне трудно. Армия, традиционно нацеленная на Советский Союз, настаивала на одном из тысячи шансов, как она это называла, — воспользоваться советско-германской войной для того, чтобы добиться своих целей в отношении СССР.

Почему не смогли? Все уже было подготовлено. Квантунская армия, которая располагалась на границе с Советским Союзом, была усилена, доведена до 750 тысяч. Был составлен график ведения войны, была определена дата — 29 августа 1941 года, когда Япония должна была вероломно ударить в спину СССР.

Но, как говорится, не случилось. Сами японцы признают это. Помешали два фактора…

Да! Почему день 29 августа был определен как крайний срок? Потому что потом осень, распутица. У Японии был опыт ведения боевых действий зимой, который окончился для нее крайне неблагоприятно.

Блицкриг Гитлера: провал стратегии

Итак, первое — Гитлер не выполнил свое обещание осуществить блицкриг и захватить Москву через 2 — 3 месяца, как планировалось. То есть «хурма не созрела». И второе, главное, — это то, что Сталин все-таки проявил выдержку и не сократил число войск на Дальнем Востоке и в Сибири настолько, как хотели японцы. (Японцы планировали, чтобы советский вождь сократил войска на 2/3, но он уменьшил примерно на половину. И это не позволило помнившим уроки Хасана и Халхин-Гола японцам ударить Советскому Союзу в спину с Востока).

Отметим, что со стороны союзников, то есть со стороны Третьего рейха, на Японию оказывалось давление. Когда Мацуоко, министр иностранных дел Японии, еще в апреле 1941 года посетил Берлин, Гитлер считал, что он легко справится с Советским Союзом и ему не потребуется помощь японцев. Он направлял японцев на юг, на Сингапур, на Малайю. Для чего? Для того, чтобы сковать там силы американцев и англичан с тем, чтобы они не использовали их в Европе.

И все же в феврале 1945 года, во время Ялтинской конференции, Сталин нарушил советско-японский пакт о нейтралитете: СССР вступил в войну с милитаристской Японией по настоятельнейшим просьбам своих союзников.

Интересный факт. На следующий день после Перл-Харбора Рузвельт обратился к Сталину с просьбой помочь в войне с Японией, открыть второй фронт на Дальнем Востоке. Естественно, Сталин тогда не мог сделать этого. Он очень вежливо объяснил, что все-таки главным противником для СССР на тот момент является Германия, дал понять, что давайте сначала Рейх разобьем, а потом вернемся к этому вопросу. И, действительно, вернулись. В 1943 году в Тегеране Сталин обещал после победы над Германией вступить в войну с Японией. И это очень воодушевило американцев. Они, кстати, перестали планировать серьезные сухопутные операции, ожидая, что эта роль будет выполнена Советским Союзом.

Но тут ситуация стала меняться, когда американцы почувствовали, что вот-вот у них появится атомная бомба. Если Рузвельт был полностью «за» второй фронт и неоднократно просил об этом Сталина, то Трумэн, придя к власти, был настроен антисоветски. Ведь именно ему принадлежит фраза, сказанная после нападения Гитлера на Советский Союз: «Пусть они как можно больше убивают друг друга…».

Но и Трумэн, став президентом, оказался в очень серьезном положении. С одной стороны, вступление Советского Союза в войну с Японией по политическим мотивам было ему крайне невыгодно, поскольку это давало Сталину право голоса при урегулировании дел в Восточной Азии. А это не только Япония. Это огромный Китай, страны Юго-Восточной Азии. С другой стороны, военные, хоть и рассчитывали на эффект атомной бомбы, но не были уверены, что японцы сдадутся. Так оно и произошло.

Стоит отметить, что дату ядерного удара по Хиросиме Сталин не знал. В Потсдаме Трумэн вне, скажем так, рамок конференции, где-то во время кофе-брейка, по согласованию с Черчиллем подошел к Сталину и сказал, что США создали бомбу огромной мощности. Сталин, к удивлению американского президента, никак не отреагировал. Трумэн с Черчиллем даже подумали, что он не понял, о чем идет речь. Но Сталин все прекрасно понял.

А вот американцы о дате вступления советской армии в войну против Японии прекрасно знали. В середине мая 1945 года Трумэн специально послал своего помощника Гопкинса в СССР, поручил послу Гарриману выяснить этот вопрос. И Сталин открыто сказал: «К 8 августа мы будем готовы приступить к действиям в Маньчжурии».

Квантунская армия. Миллионная ли?

Несколько слов о Квантунской армии. Нередко политики, историки используют термин «миллионная Квантунская армия». Так ли это было на самом деле? Дело в том, что под словом «миллионная» понимается, собственно, Квантунская армия, плюс 250 тысяч военнослужащих марионеточного режима Маньчжоу-го, созданного на территории оккупированной Манчжурии, плюс несколько десятков тысяч войск монгольского князя Дэ Вана, плюс довольно сильная группировка в Корее, войска на Сахалине и на Курильских островах. Вот если все это объединить, то мы получим миллионную армию.

В связи с этим возникает вопрос: «Почему же японцы проиграли? Они ведь не самые плохие вояки?» Надо сказать, что победа СССР над Японией была высшим проявлением оперативного искусства и стратегии, которые были накоплены Советским Союзом за годы войны с гитлеровской Германией. Здесь нужно отдать должное и советскому командованию, маршалу Василевскому, который блестяще провел эту операцию. Японцы просто-напросто не успели что-либо сделать. Все было молниеносно. Это был настоящий советский блицкриг.

Источник

Страны подвергшиеся агрессии со стороны японии 1941 1945

Первые месяцы войны на Тихом океане, являвшейся неразрывной частью второй мировой войны, протекали поя знаком военного превосходства Японии. Обилие японских военных баз в западной части Тихого океана, присутствие японских войск в прибрежных провинциях Китая и в Индо-Китае, наконец, заблаговременная перестройка японской экономики на военный лад при военной неподготовленности США и Англии — все эти причины обусловили быстроту японских наступательных операций и большие масштабы территориальных захватов Японии в течение первых 5—6 месяцев военных действий.

К началу войны промышленная продукция Японии характеризовалась следующими данными (1941 г.): добыча угля — 55,6 млн. тонн, производство стали — 6,8 млн. тонн, мощность электростанций — 9,4 млн. квт. час., производство автомобилей — 48 000 шт., производство самолетов — 5088 шт., производство торговых судов—405 тыс. брутто-тонн, военных кораблей — 232 тыс. брутто-тонн.

Таким образом, к началу вступления во вторую мировую войну, империалистическая Япония обладала потенциалом, хотя далеко не столь значительным, как ее противники, но все же достаточным, чтобы обеспечить себе возможность агрессивных действий. Громадное значение при этом имели те большие запасы стратегического сырья, которые японские империалисты накапливали в предшествовавшие годы за счет импорта, прежде всего из США.

Американский автор Коен приводит в своей книге следующую выдержку из документа, составленного авиапромышленным отделом американской службы стратегических бомбардировок: «За помощь (помимо финансовой) японская авиационная промышленность обязана США больше, чем своему собственному правительству. Печальным является тот факт, что американские летчики сражались на истребителях и бомбардировщиках против самолетов, конструкция которых была первоначально разработана в проектных бюро США. Многие японские авиационные моторы и воздушные винты были изготовлены по американским чертежам, приобретенным по лицензиям в довоенные годы.

Значительное число ведущих японских авиационных инженеров получили ученые степени в технологических институтах Массачузетса, в технических школах Станфорда в Калифорнии. Лучшие японские производственники прошли учебу на заводах Кертис, Дуглас, Боинг или Локхид» [1] .

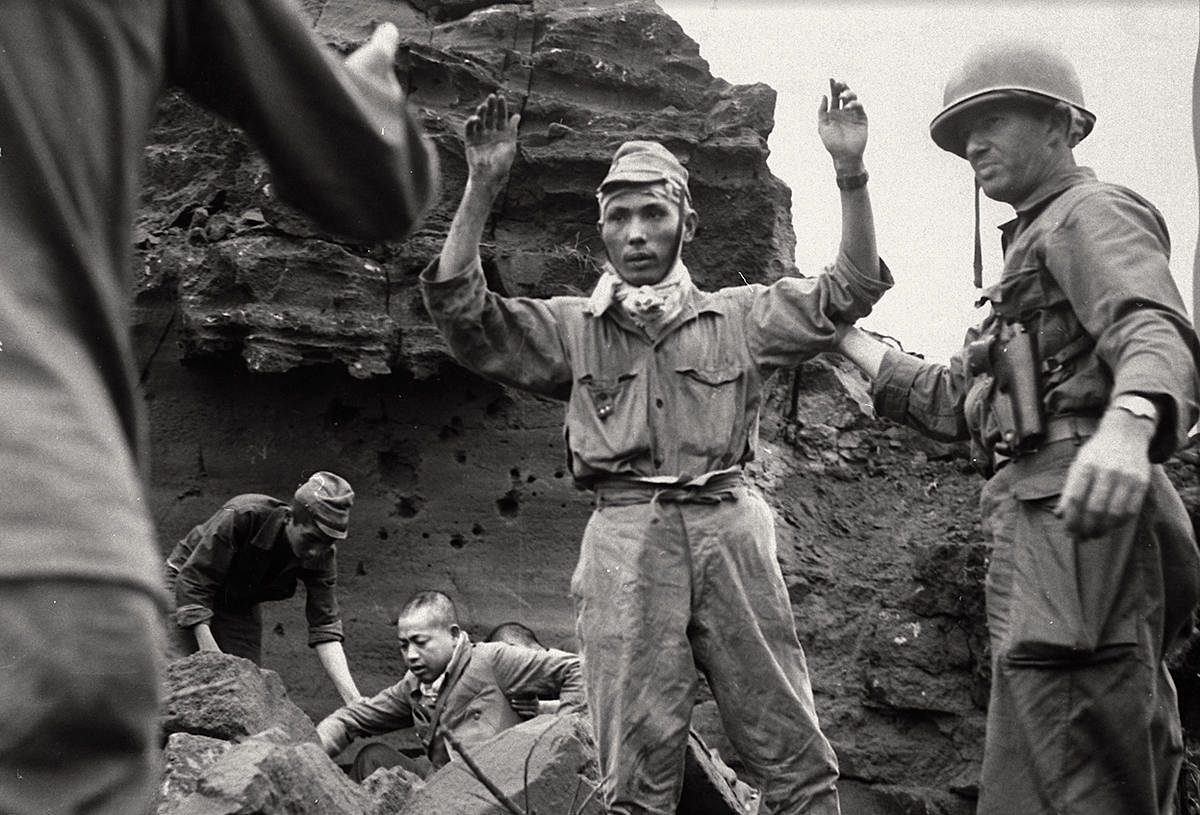

Нанеся в первый же день войны чувствительный удар американскому флоту, японцы в последующие дни причинили серьезный урон английскому флоту, потопив английские военные корабли «Принц Уэльский» и «Ри- палс». 26 декабря 1941 г. японские войска захватили Гонконг. Развивая комбинированные операции морских, воздушных и наземных сил, японские империалисты уже 2 января 1942 г. заняли столицу Филиппин — Манилу, 14 февраля — Сингапур. Вторгшись в Бирму, японцы 8 марта 1942 г. овладели ее столицей — Рангуном. Стотысячная японская армия была брошена в Индонезию; 5 марта агрессор захватил Батавию (Джакарту), и к концу месяца японцы полностью оккупировали остров Яву.

К исходу первых шести месяцев войны на Тихом океане японцы захватили почти всю Юго-Восточную Азию (Филиплины, Индо-Китай, Таиланд, Бирму, Малайю, Индонезию).

К весне 1942 г. Япония владела огромной территорией, которая вместе с оккупированными районами Китая составляла почти 7 млн. кв. км., с населением около 500 млн. человек.

Японские войска .вплотную подошли к рубежам Австралии на юге, к Индии яа западе и к Аляске на северо- востоке.

У японских империалистов, объявивших о создании «великой Восточно—Азиатской сферы совместного процветания», закружились головы. Однако японские захваты отнюдь не свидетельствовали о силе японского агрессора. Они являлись показателем известной неподготовленности к войне со стороны США и Англии.

В Китае японские империалисты так и не смогли сломить сопротивления демократических сил, возглавлявшихся Китайской коммунистической партией.

«Мюнхенская» политика Англии и Соединенных Штатов Америки в годы, предшествовавшие возникновению тихоокеанской войны, оказала самое непосредственное влияние на начальный этап этой войны. На протяжении ряда лет монополисты Англии и особенно США бесперебойно снабжали Японию военными материалами, несмотря на то, что действия Японии в Китае были явно направлены против интересов американского и английского империализма. В течение длительного времени японские захваты в Китае, имевшие целью вытеснение Англии и США, встречали лишь словесный «протест» и в Лондоне и в Вашингтоне. Англия и США уступали японскому империализму одну позицию за другой, надеясь на то, что это побудит Японию оценить подобное отношение как определенный «аванс», как прямое поощрение напасть на Советский Союз.

Расчетами американских империалистов на то, что Япония обязательно втянется в войну с СССР, объясняется слабость военной машины США -в момент японского нападения на Пирл-Харбор. Американское командование было застигнуто врасплох, так как оно предполагало воевать с японцами только чужими руками, рассчитывая на «дешевую войну».

Помимо недостаточной подготовленности к войне, слабость сопротивления агрессору со стороны США и Англии объяснялась нежеланием и неспособностью английских и американских империалистов опереться на народные массы зависимых и колониальных стран Юго-Восточной Азии в борьбе против милитаристской Японии. Английские и американские, а также голландские и французские колониальные власти в странах Юго-Восточной Азии боялись развития мощного народного антифашистского движения в этих странах в гораздо большей маре, чем наступления японцев. Народное движение, направленное против японских захватчиков, неизбежно принимало антиимпериалистический характер. Колониальные державы, и в первую очередь США и Англия, всячески стремились подавить это движение, а отнюдь не опереться на него.

Бывший английский военный министр Хор-Белиша, выступая в парламенте по вопросу о ходе тихоокеанской войны, сказал, что «неудачи Англии в Малайе и потеря Сингапура объясняются не только военными причинами, они были вызваны также тем, что колониальные власти не заручились сотрудничеством населения, что отмечается и в Бирме». Реакционный курс англо-американских колонизаторов в огромной степени усиливал антиимпериалистические, антианглийские настроения в Малайе и Бирме, антиголландские — в Индонезии, антифранцузские — в Индо-Китае и антиамериканские — на Филиппинах. Это в значительной степени ослабляло позиции США и Англии в борьбе против японского агрессора и даже способствовало в первый момент известному успеху среди некоторой части имущих классов местного населения явно демагогической «паназиатской» пропаганды японского империализма.

Японская пропаганда использовала национальные чувства народов колониальных и зависимых стран Юго-Восточной Азии. В то время как в Китае народ давно распознал хищническую природу японского империализма, в странах Юго-Восточной Азии (на Филиппинах, в Бирме, Индонезии) «опыта» японского вторжения еще не было. Поэтому семена лживой японской пропаганды падали на сравнительно более восприимчивую почву. Японские империалисты выставляли себя «защитниками» колониальных народов Азии от «белых» американских и европейских угнетателей.

Захватив огромную территорию в Юго-Восточной Азии, японский империализм не собирался отказываться и от своих антисоветских планов «экспансии на север». Кван- тунская армия стояла наготове в Маньчжурии, и японское командование выжидало лишь благоприятного момента для вторжения на советскую территорию. Такой момент должен был наступить, по мнению японских «стратегов», когда союзник японских империалистов — гитлеровская Германия «одержит решающую победу» над Советским Союзом. В японских правящих кругах с нетерпением ожидали «падения Москвы», а затем — осенью 1942 г. — «падения Сталинграда». Эти расчеты позорно провалились.

Антисоветские агрессивные планы японского империализма. План «кантокуэн»

Японские империалисты, как уже говорилось, грубо нарушали советско-японский договор о нейтралитете. Японцы препятствовали советскому судоходству в дальневосточных водах, незаконно задерживали и топили советские пароходы [2] . Японские правящие круги активно помогали гитлеровской Германии, снабжая ее (разведывательными данными, добытыми японскими дипломатами в Советском Союзе. Японская пропаганда занималась восхвалением фашистских агрессоров, распространяла лживую, клеветническую «информацию» о Советском Союзе. В японской печати допускались наглые заявления о том, что дальневосточные земли Советского Союза должны быть «включены» в японскую колониальную империю. Публиковались специальные «схемы», изображавшие контролируемое японцами «восточно-азнатское пространство» в виде окружности с центром на Тайване (Формоза) и с радиусом в 4—5 тыс. км. В это «пространство» попадала и советская территория.

Из советской территории японские империалисты рассчитывали захватить все то, что не будет захвачено Германией. Например, Сибирскую магистраль предполагалось поделить так: к западу от Омска — Германии, к востоку — Японии [3] . В период 1941—1942 гг. в Токио разрабатывались не только оперативные планы военного нападения на Советский Союз, но и бредовые планы военного управления теми советскими территориями, которые японские милитаристы собирались оккупировать. Из этих планов видно, что предполагалось организовать массовое переселение на оккупированную территорию японцев и принять специальные меры для предотвращения концентрации в Сибири «славян, вытесняемых с запада» [4] .

Японские милитаристы разработали детальный план агрессивной войны с Советским Союзом, предусматривавший вторжение японских войск, расположенных в Маньчжурии и Корее, в пределы СССР. Подготовке и реализации этого плана была подчинена вся деятельность японского военного командования в Маньчжурии и Корее. План нападения на СССР был зашифрован наименованием «кантокуэн», что сокращенно означает «особые маневры Квантунской армии» (полностью «канто токубэцу энсю»).

Японские империалисты считали, что без войны с Советским Союзом, без его поражения они никогда не смогут осуществить свои планы закабаления Китая и других стран Восточной Азии. Все эти планы и расчеты строились на твердой уверенности в окончательной победе Германии.

Японская авантюристическая политика, которая привела к нападению Японии одновременно на США и Англию при незавершенности войны с Китаем и при намере-. нии в первый удобный момент напасть на СССР,—объяснялась слепой верой тогдашних правителей Японии в могущество германского фашизма, слепой верой в неминуемую победу гитлеровской Германии.

Японские империалисты преднамеренно и регулярно нарушали советско-японский пакт о нейтралитете и оказывали Германии серьезную помощь. Несмотря на большую потребность в дайсках на других фронтах, Япония все больше и больше усиливала свои вооруженные силы на границах СССР.

В 1942 г. в Маньчжурии были сосредоточены японские войска численностью в 1100 тыс. чел., т. е. почти 38% всей японской армии, включая лучшие танковые и авиационные части.

Это делалось не потому, что у Японии были какие-либо основания бояться нападения советских войск. Известно, что в официальных японских документах отрицалась возможность нападения на Японию со стороны СССР. Так, например, в приказе по японскому флоту от 1 ноября 1941 г. главнокомандующий объединенным флотом адмирал Ямамото Исороку указывал, что хотя численность советских вооруженных сил на границе Советского Союза и Маньчжурии очень велика, тем не менее если Япония не нападет на Советший Союз, то нужно полагать, что Советский Союз не начнет враждебных действий[5].

Правительство Японии держало миллионную армию на советской границе не в оборонительных целях, а, во-первых, для того, чтобы помочь Германии, и, во-вторых, с тем, чтобы не упустить удобного момента, если бы Германии удалось победить СССР.

Гитлеровская Германия признала и оценила эту помощь, оказываемую ей Японией. В телеграмме 15 мая 1942 г. на и.мя германского посла в Токио Риббентроп писал, что хотя время, конечно, очень подходящее для захвата Японией советских дальневосточных областей, но сделать это надо лишь в том случае, если Япония уверена в успехе, >и что если Япония не располагает достаточными силами для успешного проведения подобной операции, то ей лучше поддерживать нейтральные отношения с Советской Россией. Риббентроп подчеркнул, что это тоже облегчает «труд» Германии, поскольку Россия в этом случае Должна держать войска в Восточной Сибири для предупреждения японо-русского конфликта[6].

Лихорадочно готовясь к нападению на СССР, японские правящие круги выжидали наиболее благоприятного момента для своего выступления.

Колониальная политика Японии и подъем массовой антияпонской освободительной борьбы на оккупированных территориях. Маневры японского империализма

На огромной территории, оккупированной японскими империалистами в Юго-Восточной Азии, очень скоро поднялось народное движение, направленное против фашистских захватчиков. Это народное антифашистское движение вдохновлялось героической борьбой советского народа против иемецко-фашистских оккупантов. Примером сопротивления агрессору для народов стран Юго-Восточной Азии служила также антияпонская борьба демократических сил китайского народа, сплотившихся вокруг Коммунистической партии Китая и создавших стойкие очаги освободительной войны, несмотря на капитулянтскую предательскую линию чанкайшистского правительства Китая.

В Индо-Китае, в Малайе, в Бирме, на Филиппинах — всюду, где хозяйничали японские оккупанты, они столкнулись с народным, партизанским движением, во главе которого встали представители трудящихся классов, коммунисты, члены других демократических .и национально-революционных организаций.

Это движение расширялось и принимало массовый характер по .мере того, как практика японской оккупации до конца разоблачала японских империалистов — таких же душителей и угнетателей колониальных народов, как английские, американские или французские колонизаторы.

Какие формы получил «новый порядок» в Восточной Азии в результате первоначальных успехов японского оружия?

Оккупируя французский Индо-Китай, Таиланд, британскую Малайю, Бирму, Индонезию, Филиппины, японские империалисты действовали в подавляющем большинстве случаев однообразно: они провозглашали «освобождение» оккупированной территории от ига «белых империалистов», вся власть — военная и гражданская — переходила в руки командующего японскими оккупационными войсками. Затем из Японии прибывали так называемые экономические советники, состоявшие при японском командующем. Как правило, эти экономические советники назначались либо из числа чиновников, обладавших опытом японской колониальной администрации, либо из среды дельцов, представителей монополий (на Филиппинах и в Гонконге — Мицуи, в Индо-Китае — Мицубиси и др.).

Советники определяли очередность проведения тех или иных мероприятий по выкачке с вновь захваченной территории ранее накопленных запасов сырья, по приведению в порядок и пуску предприятий, не требующих капиталовложений, по введению новой налоговой системы.

Все продовольственные ресурсы оккупированной территории, а также транспортные средства немедленно поступали в распоряжение японских военных властей. «

Экономическое подчинение вновь захваченных колоний проводилось на первых порах в форме создания так называемых омешанных предприятий с половинным участием японского и местного капиталов. При такой системе некоторая часть местной буржуазии в течение известного времени сохраняла иллюзии о возможности «сотрудничества» с новыми японскими хозяевами. Но для Японии такая форма экономического проникновения в оккупированные территории была лишь средством мобилизации местных ресурсов, формой использования местных капиталов, и очень скоро местные промышленники убеждались в том, что они являются не партнерами, а жертвой новых, японских колонизаторов.

Весьма важным лриемо.м экономического подчинения Японии оккупированных ею территорий являлось создание единой валюты в этих странах. Так называемый финансовый неновый блок стран, входивших в «сферу совместного процветания», на практике означал включение этих стран в финансовую орбиту Японии. Не случайно в кабинете Тодзё министром по делам Великой Восточной Азии был назначен эксперт по финансовым проблемам Аоки.

Единая денежная система облегчала возможности ограбления Японией оккупированных стран, выкачку их естественных ресурсов. Местная валюта и другие ценности в оккупированных странах принудительно обменивались на лишенные реального обеспечения военные банкноты, которые пускали в ход японцы [7] .

Как экономическая, так и политическая система японского господства в странах Юго-Восточной Азии, по существу, с самого начала воспроизводила в расширенном масштабе ту колониальную практику, которую Япония заблаговременно проверила на территории Маньчжурии и в некоторых других районах Китая.

Поскольку японцы располагали агентурой среди буржуазно-националистических элементов всех без исключения восточноазиатских стран, они могли без особого труда на каждой оккупированной территории, сколотить группку предателей, которая провозглашала себя «национальным самоуправлением».

Оккупанты почти всегда располагали известным фондом, из которого они могли черпать средства для хотя бы временного подкупа определенных слоев местного населения. Таким фондом являлась доля имущества прежних империалистических хозяев оккупированной территории.

Ликвидация старой колониальной системы и замена ее новой, японской, проводилась в таких формах, которые в первый момент могли сбить с толку людей, подверженных воздействию японской пропаганды.

Наиболее существенной особенностью японской системы являлось «признание» видимости национального суверенитета оккупированной территории. Поскольку огромное большинство стран, временно подпавших под власть Японии, являлись типичными, зависимыми от других держав, колониальными или полуколониальными странами, японцы прилагали все усилия к тому, чтобы демонстративно изобразить себя «защитниками» их национального суверенитета. Японская лживая паназиатская пропаганда пыталась из всех сил внушить веру в то, что Япония является якобы защитником азиатских народов от американского и европейского империализма.

Однако существенной общей чертой всех японофильских марионеточных режимов, созданных на оккупированных территориях, являлся совершенно призрачный характер власти, которой обладали все так называемые национальные правительства. Японские империалисты вовсе не собирались смягчать тот военно-оккупационный режим, который устанавливался ими с момента захвата данной территории. Этот военно-оккупационный режим получал лишь чисто фиктивное правовое обоснование. Таким обоснованием являлся обычно договор, подписываемый Японией с марионеточным правительством, согласно которому Япония обязуется «держать свои войска на данной территории и нести бремя обороны от общего внешнего врага». Договором, узаконивавшим японскую оккупацию, определялись обычно и те материальные формы «компенсации», которую Япония получала от «защищаемого ею государства за свои услуги».

Несмотря на то, что местная марионеточная администрация обычно весьма обильно насыщалась японскими советниками, оккупанты с большим недоверием относились к созданным ими самими «национальным» учреждениям или институтам. Японцы, в частности, избегали использовать созданные ими под командованием японских офицеров так называемые национальные армии.

Еще в ноябре 1942 г. в Японии было сформировано специальное министерство по делам Великой Восточной Азии, которое было призвано выполнять функции колониального ведомства.

Год спустя, в ноябре 1943 г., в Токио был созван «съезд» представителей народов Великой Восточной Азии, который провозгласил Японию «защитником Азии от европейцев и американцев».

30 ноября 1943 г. состоялось торжественное подписание нового «союзного договора» между Японией и марионеточным правительством предателя китайского народа Ван Цзин-вэя. Вся церемония была рассчитана на то, чтобы продемонстрировать «мнимое равноправие» Японии и созданного ею режима капитулянтов и предателей на оккупированной территории Китая.

1 августа 1943 г. Японией была провозглашена «независимость» Бирмы.

13 октября 1943 г. японцы объявили «самостоятельность» Филиппин.

При помощи такого рода маневров японский империализм рассчитывал дезорганизовать и ослабить народное сопротивление оккупантам, создать для себя некоторую внутреннюю социальную опору в оккупированных странах, главным образом за счет феодально-помещичьей и буржуазно-компрадорской верхушки. Однако эти расчеты не оправдались. Антияпонское движение росло и принимало все более организованные формы. На территории Вьетнама, на Филиппинах и в Малайе в результате боев с японцами возникли освобожденные районы, которые полностью контролировались вооруженными партизанскими частями.

Японские империалисты извлекали немалую выгоду из оккупировавших ими территорий Восточной Азии. Захваченные японцами территории принадлежали к числу богатейших. Одна только Индонезия с населением в 65 млн. человек давала в довоенное время свыше 80 % всей нефтедобычи на Дальнем Востоке — до 8,5 млн. тонн в год, т. е. в 20 раз больше, чем производила Япония. По производству каучука Индонезия занимала второе место .в мире, давая в среднем 320 тыс. тонн в год. Индонезия давала ежегодно 300 тыс. тонн олова, занимая, по добыче олова третье место в мире, после Малайи и Боливии.

Третье место в мировом производстве занимала Индонезия и по таким видам товаров, как чай и сахар. Кроме того, на долю Индонезии приходилось 90% мирового производства хинина и 80% пряностей. Бокситы и некоторые виды цветных руд также принадлежали к числу весьма важных богатств Индонезии.

Овладев Малайей, Япония захватила в свои руки центр мировой добычи олова.

Японские монополии обеспечили себе возможность хищнически эксплуатировать богатства Бирмы, Индо-Китая, Филиппин. Страны Юго-Восточной Азии до войны давали свыше 95% мирового производства каучука, 75% добычи вольфрама, больше половины мировой добычи сурьмы и т. д.

Японские оккупационные войска целиком и полностью снабжались продовольствием за счет населения захваченных ими территорий. Однако, хотя японский империализм и грабил население оккупированных районов, он не был в состоянии мобилизовать все те ресурсы, которые были сосредоточены в странах Юго-Восточной Азии.

Империалистическая Япония оказалась неспособной «освоить» захваченное прежде всего в силу своей производственно-технической и финансовой слабости. Японцы не располагали ни кадрами, ни техническими средствами для того, чтобы организовать на должном уровне производственный процесс в захваченных ими колониальных владениях. Японские монополии .не желали вкладывать крупные капиталы, ограничиваясь чисто поверхностным грабежом ранее накопленных богатств. В результате японской оккупации страны Юго-Восточной Азии оказались оторванными от мирового рынка.

Японские оккупанты не смогли экономически освоить и тем более двинуть вперед хозяйство таких громадных и богатых стран, как французский Индо-Китай, британская Малайя или Индонезия. Японцы ограничивались поэтому теми мероприятиями, которые не требовали ни крупных капиталовложений, ни привлечения .квалифицированных технических сил. В огромных масштабах осуществлялась выкачка продовольствия из временно оккупированных Японией стран. Смерть .и разрушения несла японская оккупация народам Азии [8] .

Немаловажной причиной невозможности для Японии эффективно использовать временно попавшие в ее руки сырьевые сокровища Юго-Восточной Азии являлось тяжелое состояние японского морского транспорта. Японские захватчики не были в состоянии поддерживать сколько-нибудь нормальный грузооборот между собственно Японией и вновь захваченными, далеко расположенными колониальными странами. Огромные территориальные захваты Японии, осуществленные в конце 1941 г. и в начале 1942 г., обострили транспортную проблему. Крайне растянутые морские коммуникации требовали торгового флота значительно большего тоннажа, чем ‘располагала Япония 6| . Оккупанты испытывали трудности даже в доставке в Японию тех запасов каучука, которые имелись в Малайе и Индонезии. В отдельных районах «сферы совместного процветания» японцы сокращали площади под техническими культурами и обращали каучуковые плантации в рисовые поля.

Внутриполитическое положение в Японии в годы тихоокеанской войны характеризовалось свирепым фашистским террором, беспощадным подавлением всякой оппозиции правящей фашистской клики, удушением рабочего движения. Профсоюзы были запрещены. Стачки приравнивались к государственному преступлению. .

Несмотря на это, стачечное движение в Японии не прекращалось.

Об этом свидетельствуют следующие данные [9] .

Источник