Тема 8. Международное движение рабочей силы

3. Государственное регулирование трудовой миграции

Для нейтрализации отрицательных последствий и усиления положительного эффекта необходимо использовать арсенал средств политики государственного регулирования этого процесса, выработанный практикой многих стран.

Целью государственного регулирования трудовой миграции является достижение желательного для принимающей страны масштаба иммиграции, а также отбор нужных работников. В связи с противоречивостью последствий миграции государственное регулирование этого процесса может быть направлено как на привлечение иммигрантов и стимулирование миграции, так и на сокращение потоков миграции.

Вмешательство государства в международное движение рабочей силы началось значительно раньше, чем его участие в регулировании внешнеторговых потоков. Уже в конце ХVIII в. в Англии были приняты законы, запрещавшие промышленным рабочим эмигрировать за границу. В течение XIX в. многие европейские страны приняли законы, ограничившие въезд нежелательных лиц. Тогда же страны стали заключать двусторонние конвенции, регулирующие миграцию, часть из которых действует и поныне.

В странах-импортерах рабочей силы система государственного регулирования включает в себя законодательство о юридическом, политическом и профессиональном статусе мигрантов, национальные службы иммиграции, а также межгосударственные соглашения.

Государственные органы почти всех стран, в которых используется иностранная рабочая сила, проводят целенаправленную политику по выбору, распределению и использованию иностранной рабочей силы.

Рабочие-иммигранты заняты преимущественно неквалифицированным трудом. В области занятости на них распространяется принцип: нанят последним, уволен первым. Существует дискриминация в оплате труда, хотя в подавляющем большинстве стран это юридически запрещено. Иностранные рабочие дискриминируются при найме жилья, при попытке получить образование, при обращении за медицинской помощью и т. д.

Одной из форм рабочей силы является ротация, которая предполагает постоянное замещение работающих мигрантов новыми партиями иностранных рабочих. Практикуется и контрабандный ввоз иностранных рабочих в обход существующего законодательства.

Страны-реципиенты (принимающие) применяют следующие виды ограничений на въезд трудовых иммигрантов:

1. профессиональная квалификация (наличие диплома, определенный стаж работы по специальности). Минимальным требованием к образованию считается окончание полного курса средней школы или профессионально-технического училища, что подтверждается соответствующим дипломом. В большинстве случаев диплом необходимо подтвердить или оценить в принимающей стране. Стаж работы по специальности должен быть от 2 до 5 лет (Кипр — 2 года, Австралия — 3 года, США — 5 лет);

2. возрастной ценз (обычно 20-40 лет);

3. состояние здоровья (запрет на въезд наркоманов, больных СПИДом и психическими заболеваниями);

4. социальные и политические ограничения (не допускается иммиграция лиц, ранее осужденных за уголовные преступления, а также состоящих в рядах реакционных партий);

5. квотирование (законодательное установление максимальной доли иностранной рабочей силы в рамках экономики в целом, отдельных отраслей и предприятий, при этом страны устанавливают квоты на въезд иностранцев из определенных стран – Азии, Африки).

Экономическое регулирование трудовой миграции включает:

— уплату иммигрантом пошлины за трудоустройство;

— первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции в экономику страны-реципиента;

— налог на предпринимателей, использующих труд иммигрантов;

— ограничение времени пребывания иностранных рабочих в данной стране.

В странах могут действовать профессиональные и отраслевые ограничения на использование иностранной рабочей силы в форме запретов. Явные запреты прямо указывают профессии, которыми иностранцам заниматься нельзя.

Законодательно устанавливаются санкции за нарушение порядка иммиграции (депортация, денежные штрафы и/или тюремное заключение). Они могут налагаться как на самих мигрантов, так и на тех, кто помогает им незаконно въехать в страну или нанимает их на работу.

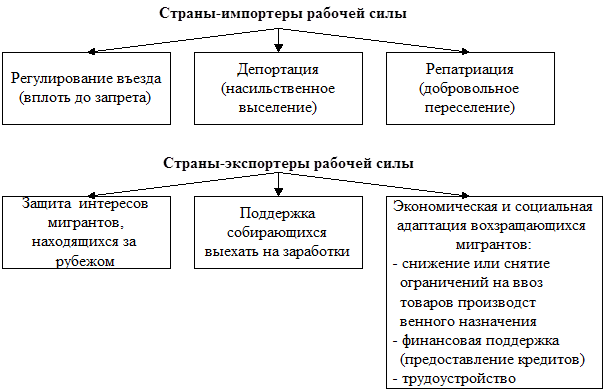

Если в стране увеличивается безработица государство может:

— ограничить въезд иммигрантов;

— выслать насильственно (депортировать) иностранных рабочих в их отечества;

— стимулировать добровольное переселение (репатриацию) рабочих-иммигрантов.

В настоящее время миграционные потоки регулируются как двусторонними межправительственными соглашениями, так и многосторонними.

Действуют Шенгенский договор (Германия, Франция, страны Бенилюкса, Италия), соглашение о создании общего североевропейского рынка труда (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция).

Странами ЕС в конце 1991г. разработаны кратко-, средне- и долгосрочно действующие стратегии и различные инструменты сдерживания потоков нелегальных мигрантов.

Большинство принимающих стран сочло выгодным проводить политику отбора иммигрантов, допускаемых в страну. Иммиграционные правила пересматриваются в сторону поощрения «притока умов» и ограничения притока неквалифицированных рабочих. Объясняется это тем, что высококвалифицированные специалисты, владеющие языком принимающей страны, сразу становятся крупными нетто-налогоплательщиками. Такую политику осуществляют США, Канада, Великобритания и другие богатые страны.

Большинство принимающих стран используют селективный подход при регулировании иммиграции. Его суть заключается в том, что государство не препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных иммигрантов неодинаков по разным странам, но обычно они относятся к одной из следующих категорий:

— работники, готовые за минимальную плату выполнять тяжелую, вредную, грязную и неквалифицированную работу (строительные, подсобные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие);

— специалисты для новых и перспективных отраслей (программисты, узкоспециализированные инженеры, банковские служащие);

— представители редких профессий (огранщики алмазов, реставраторы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения);

— специалисты с мировым именем (музыканты, артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели);

— крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в принимающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места.

В разрешении проблем иммиграции задействованы как минимум три государственных ведомства: Министерство иностранных дел, ведающее через свое консульское управление выдачей въездных виз; Министерство юстиции в лице службы по иммиграции или иные органы пограничного контроля, которые непосредственно исполняют определенный законом режим въезда; Министерство труда, надзирающее за использованием иностранной рабочей силы.

В большинстве стран разрешение на въезд иммигранту выдается на основании подписанного контракта с нанимателем о его трудоустройстве и заключения Министерства труда о том, что данная работа не может выполняться местными работниками в силу требуемых специфических навыков или по другим причинам.

В области регулирования миграции в странах-экспортерах рабочей силы ключевую роль играют гибкость и реализм политики. Просчеты в выборе ориентиров незамедлительно вызывают нежелательную реакцию в виде:

– роста нелегальной миграции;

– сокращения валютных переводов;

– снижения степени возвратности и т. д. Наиболее важными задачами, которые приходится решать стране-экспортеру рабочей силы, являются экономическая и социальная реинтеграция и адаптация возвращающихся мигрантов.

Международная организация по миграциям (МОМ) выработала рекомендации, в соответствии с которыми странам-экспортерам рабочей силы предлагается произвести определенные модификации в функциях государственных органов для повышения их роли в защите интересов мигрантов, консультационном и информационном обслуживании как находящихся за рубежом, так и собирающихся выехать на заработки. Государству необходимо:

1) определить отрасли и формы малого бизнеса, потребность в развитии которых особенно очевидна в данный момент;

2) оказывать конкретную помощь в открытии предприятий мигрантам, возвращающимся в страну;

3) осуществлять их льготное кредитование.

Рис.8.1. Государственное регулирование миграции рабочей силы

На международном уровне проблемой регулирования миграции занимаются несколько организаций.

Международная организация по миграциям (МОМ) осуществляет разработку долгосрочных программ в области упорядочения миграционных потоков, оказывает помощь в вопросах организации миграции, технического сотрудничества, предотвращения «утечки умов», реэмиграции, предоставления экспертных услуг и т. д.

Международная организация труда (МОТ) действует в области социального развития, содействия занятости, защиты занятых мигрантов.

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев решает вопросы их защиты, реализует долгосрочные решения и в первую очередь проблемы репатриации.

Источник

Международная миграция трудовых ресурсов

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно .

Страны-реципиенты применяют следующие виды ограничений на въезд трудовых иммигрантов:

-профессиональная квалификация (наличие диплома, определенный стаж работы по специальности);

-состояние здоровья (запрет на въезд наркоманов, больных СПИДом и психическими заболеваниями);

-социальные и политические ограничения (не допускается иммиграция лиц, ранее осужденных з

а уголовные преступления, а также членов партий тоталитарного типа).

Весьма жестким методом государственного регулирования трудовой миграции является количественное квотирование, т.е. законодательное установление максимальной доли иностранной рабочей силы в рамках экономики в целом, отдельных отраслей и предприятий. При этом стремясь не допустить иммигрантов из «нежелательных» стран и регионов мира (чаще всего стран Азии и Африки), страны-реципиенты устанавливают количественные квоты на въезд иностранцев из определенных стран.

Экономическое регулирование трудовой миграции включает:

-уплату иммигрантами пошлины за трудоустройство;

-первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции в экономику страны-реципиента;

-налог на предпринимателей, использующих труд иммигрантов;

-ограничение времени пребывания иностранных работников в принимающей стране.

В принимающих странах могут действовать профессиональные и отраслевые ограничения на использование иностранной рабочей силы в форме запретов. Явные запреты прямо указывают профессии, которыми иностранцами заниматься нельзя. Другие ограничения действуют в форме приоритетных профессий, где может использоваться иностранная рабочая сила (редкие профессии, специалисты высшего класса, работники новых высокотехнологичных отраслей, работники, претендующие на низкооплачиваемую, непристижную, тяжелую и вредную работу).

Развитые страны под давлением профсоюзов и политических партий, которые считают трудовую миграцию главной причиной безработицы среди местного населения, реализуют программы реэмиграции. В рамках этих программ применяются либо денежные выплаты иммигрантам при добровольном увольнении с работы и отъезде на родину, либо специальная профессиональная подготовка иностранных работников, которая позволила бы им претендовать на более высокооплачиваемую и престижную работу на родине. Так, Франция поощряет репатриацию выходцев из Северной Африки.

В этом же направлении действуют программы экономической помощи развитых стран регионам массовой эмиграции (создание в странах-донорах новых предприятий с целью приостановить новые потоки трудовой эмиграции, предоставление кредитов иммигрантам, желающим открыть на родине собственные предприятия).

6. Глобальные последствия международной миграции трудовых ресурсов

Международное перемещение рабочей силы, с одной стороны, является мощным фактором экономического развития. Миграция обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями наиболее динамично развивающихся стран, ведет к концентрации активного и предприимчивого населения в главных экономических центрах, позволяет освоить новые районы и их природные ресурсы, способствует повышению материального благосостояния и росту профессионального уровня десятков миллионов людей. Международная миграция населения играет важную роль в демографическом и экономическом развитии отдельных стран (США, Канада, Австралия, отчасти ЮАР, Аргентина). Так, население Израиля увеличивается в значительной степени благодаря притоку иммигрантов.

С другой стороны, миграция населения ведет к чрезмерному разрастанию крупных городов в странах-реципиентах, демографическому старению и феминизации населения в странах-донорах. Адаптация иммигрантов к новым условиям почти всегда сопровождается значительными трудностями, а нередко и конфликтами на этнической и конфессиональной основе. Результатом массовой эмиграции может стать депопуляция (сокращение численности населения), что происходило в Ирландии, Греции, Португалии в 60-х гг., несмотря на высокий естественный прирост в этих странах.

7. Россия и международная миграция трудовых ресурсов

Россия вышла на международный рынок труда на рубеже 80 – 90-х гг. В середине 90-х гг. в странах дальнего зарубежья трудилось свыше 100 тыс. россиян. Наибольшая (до половины) часть российских трудовых мигрантов направляется в страны Европы – Австрию, Польшу, Финляндию, Францию. Остальная часть находит работу в США, Канаде, Австралии, а также в странах Западной Азии.

Экспорт трудовых ресурсов из России с учетом высокой квалификации российских трудовых мигрантов может стать важным фактором валютных поступлений. По оценке, каждая тысяча российских трудовых мигрантов, выезжающих на работу за границу, могла бы ежегодно переводить на родину около 8 млн. долл.

Внешняя трудовая иммиграция в Россию получила в 90-х гг. значительно большее распространение, чем отъезд россиян на заработки. В середине 90-х гг. в России ежегодно было занято 250 – 300 тыс. легальных иностранных рабочих, а с учетом нелегальной иммиграции и незарегистрированного использования иностранной рабочей силы общая численность трудовых иммигрантов в России оценивается в 400 -500 тыс. человек.

Несмотря на значительное увеличение притока в Россию иностранной рабочей силы, внешняя трудовая миграция пока не оказывает существенного влияния на российский рынок труда. Удельный вес трудовых мигрантов не превышает 1,5-2% занятого населения. Однако более весомо влияние иностранных работников на локальные рынки труда (Москвы, Ростовской , Белгородской, Тюменской областей, Приморского края).

Приток в Россию иностранных работников позволяет решать задачу заполнения свободных рабочих мест, на которые даже в условиях растущей безработицы не идет местное население. Свыше 90% всех трудовых иммигрантов в России заняты малоквалифицированными, непрестижными и тяжелыми видами труда. Так, в 1996 г. 60% иностранной рабочей силы было занято в строительстве, 8,9% — в сельском хозяйстве, 7% — на транспорте.

Трудовые ресурсы включают население в трудоспособном возрасте, работающих подростков моложе трудоспособного возраста.

Вследствие существенных различий в темпах прироста населения в последнее время усилилась диспропорция в распределении населения между основными группами стран. Это ведет к концентрации трудовых ресурсов мира в развивающихся странах.

Как демографическое омоложение населения (развивающиеся страны), так и его демографическое старение (развитые страны и государства с переходной экономикой) влекут за собой негативные последствия для динамики трудовых ресурсов.

Экономически активное население состоит из занятого населения и безработных, ищущих работу. Доля экономически активного населения в общей численности взрослого населения (15 лет и старше) колеблется от 60 до 70% в развитых странах и государствах с переходной экономикой и от 45 до 55% — в большинстве развивающихся стран.

В отраслевой структуре рабочей силы продолжает сокращаться доля, а нередко и абсолютная численность занятых в сельском хозяйстве, одновременно увеличивается доля работников умственного труда (специалистов и служащих). В высокоразвитых странах растет доля занятых в сфере услуг.

Источник