- География. 10 класс

- Демографическая ситуация в мире

- Нулевой прирост населения

- Содержание

- Теория демографического перехода [ | ]

- Причины демографического перехода [ | ]

- Концепция второго демографического перехода [ | ]

- Стабилизация численности населения мира [ | ]

- Прогнозы ООН [ | ]

- Прогноз Вашингтонского университета [ | ]

- Критика [ | ]

География. 10 класс

Конспект урока

Название предмета, класс: география, 10 класс

Номер урока и название темы: урок №6 «Численность и воспроизводство населения»

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- Численность населения Земного шара.

- Воспроизводство населения, его типы.

- Демографическая политика.

- Демографический кризис.

- «Качество» населения.

Глоссарий по теме: воспроизводство населения, первый тип воспроизводства, второй тип воспроизводства, демографический кризис (депопуляция), демографический взрыв, демографическая политика, демографический переход, качество населения.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В настоящее время численность населения Земного шара превышает 7 млрд. чел. Семимиллиардный человек появился на свет в 2011 году.

1. Примерно до 1500 года численность населения увеличивалась постепенно, достигла 440 млн. чел.

2. За 300 лет с 1500 года по 1800 год численность населения увеличилась почти в два раза.

3. В 1820 году численность населения достигла 1 млрд. чел.

4. За период с 1900 по 2000 годы численность населения увеличилась почти в 3,7 раза.

В начале ХХ в. абсолютный ежегодный прирост составлял 10-15 млн. чел., в середине века – 40-50 млн. чел., в 80-90 годах – 80-85 млн. чел. В начале ХХI в. этот прирост немного снизился, но остаётся очень высоким.

Резкое увеличение численности населения во второй половине ХХ века получило образное название «демографический взрыв». Одной из главных причин, приведших к демографическому взрыву, считается крушение колониальной системы, обретение независимости в странах Азии, Африки и Латинской Америки, социально-экономическое развитие (в первую очередь – повышение уровня развития медицины).

Демографический взрыв приводит к ряду проблем: жилищной, продовольственной, обеспечения работой, экологической и т.д.

На первом месте по численности населения – Китай (1 млрд. 386 млн. чел.), на втором – Индия (1 млрд. 352 млн. чел.), на третьем – США (326 млн. чел.), на четвёртом – Индонезия (264 млн. чел.), на пятом – Пакистан (209 млн. чел.), на шестом – Бразилия (208 млн. чел.), на седьмом – Нигерия (192 млн. чел.), на восьмом – Бангладеш (160 млн. чел.), на ДЕВЯТОМ – РОССИЯ (146 млн. чел.).

Какие процессы оказывают влияние на изменение численности населения? Естественное и механическое движение населения. Под естественным движением населения понимается естественный прирост населения, под механическим движением – миграции, участие страны в войнах.

Естественным приростом населения называется разность между рождаемостью и смертностью. Рождаемость и смертность населения зависят от уровня социально-экономического развития страны (медицина, образование, экономика, материальное благосостояние), экологической ситуации, религии, традиций народов, участия в войнах.

Демографы выделяют два основных типа воспроизводства населения. Первый тип («демографическая зима») характеризуется низкими темпами прироста населения, невысокой смертностью. Он распространён, в первую очередь, в экономически развитых странах (Германия, Франция, США и т.д.). Возникает проблема, с одной стороны, в обеспеченности трудовыми ресурсами (дефицит трудовых ресурсов), с другой – безработица. Демографическая политика направлена на стимулирование рождаемости. В краткосрочном плане проблема дефицита трудовых ресурсов решается за счёт привлечения мигрантов.

Демографическая политика – это система административных, экономических, пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государство воздействует на естественное движение населения (прежде всего, на рождаемость) в желательном для себя направлении.

В странах первого типа воспроизводства населения выделяют три группы:

1) страны со среднегодовым естественным приростом населения от 3 до 6 человек на 1000 жителей (страны «переселенческого» капитализма – Канада, Австралия);

2) страны с «нулевым» среднегодовым приростом населения (менее крупные страны Европы – Финляндия, Швеция, Дания, часть стран Восточной Европы);

3) страны с отрицательным среднегодовым естественным приростом населения (ФРГ, Венгрия, Литва).

Явление, при котором происходит уменьшение численности населения страны, района в результате суженного воспроизводства, приводящего к его абсолютной убыли, называется депопуляцией (демографическим кризисом).

Для второго типа воспроизводства населения («демографическая весна») характерны высокие и очень высокие показатели рождаемости и относительно низкие показатели смертности. «Демографический взрыв» свойственен именно странам со вторым типом воспроизводства населения – странам Азии, Африки, Латинской Америки, освободившимся от национального гнёта во второй половине ХХ века. Высокая рождаемость и сниженная смертность объясняются, в первую очередь, развитием медицины, борьбой с эпидемиями. Для стран со вторым типом воспроизводства населения характерно преобладание молодого населения над пожилым и, соответственно, проблема безработицы. Демографическая политика направлена на сокращение или стабилизацию рождаемости.

«Формула» воспроизводства населения

Рождаемость – Смертность = Естественный прирост на 1000 жителей

Каждый регион земного шара характеризуется своей «формулой», соответственно, разным типом воспроизводства населения.

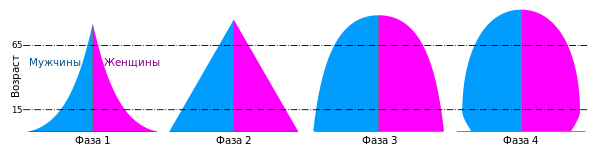

Важной научной составляющей для проведения демографической политики служит теория демографического перехода, которая объясняет последовательность смены демографических процессов. Сама схема такого перехода включает четыре сменяющих друг друга этапа.

Для первого этапа, который охватывал почти всю историю человечества, были характерны очень высокие показатели рождаемости и смертности и, соответственно, очень низкий естественный прирост; ныне он уже почти не встречается.

Второй этап характеризуется резким сокращением смертности при сохранении традиционно высокой рождаемости.

Для третьего этапа характерно сохранение низких показателей смертности. Рождаемость тоже снижается, но обычно всё же несколько превышает смертность.

При переходе к четвёртому этапу показатели рождаемости и смертности совпадают. Это означает переход к стабилизации численности населения.

Важным показателем, характеризующим население, является «качество населения» – понятие, учитывающее экономические (занятость, душевой доход, калорийность питания), социальные (уровень здравоохранения, безопасности граждан, развития демографических институтов), культурные (уровень грамотности, обеспеченности культурными учреждениями, печатной продукцией), экологические (состояние окружающей среды) и другие условия жизни людей.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

1. Распределите государства по численности населения в мире (от большего к меньшему).

Успех выполнения подобных заданий – знание теоретического материала, умение пользоваться политической картой, умение использовать приёмы мнемотехники.

Ответ: 5, 3, 7, 4, 2, 8, 1, 9, 6.

2. Подчеркните верное утверждение:

а) Примерно до 1500 года численность населения увеличивалась постепенно, достигла 440 млн. чел.

б) За 300 лет с 1500 года по 1800 год численность населения увеличилась почти в четыре раза.

в) В 1920 году численность населения достигла 1 млрд. чел.

г) За период с 1900 по 2000 годы численность населения увеличилась почти в 3,7 раза.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

- Гуляева Н. В. География: методическое пособие для абитуриентов естественно-геогр. фак. / Н. Н. Пономарева, Г. М. Позднякова, Н. В. Гуляева, Г. Я. Нечепуренко. – Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 2004. – 128 с.

- Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая характеристика мира. – 4-е изд., – М.: Дрофа, 2008. – 495 с.

- Максаковский В. П. Географическая картина мира. Кн. II: Региональная характеристика мира. – 4-е изд., – М.: Дрофа, 2009. – 480 с.

- Максаковский В. П. География. 10-11 кл. Учебник. Базовый уровень. (ФГОС). – М.: Просвещение, 2017. – 416 с. : ил.

- Политическая карта мира. География мирового хозяйства: Учебное пособие по географии / И. А. Родионова. – Учеб. центр «Моск. лицей». – М.: Моск. лицей, 1996. – 158 с.

- Современная школа. География: Дидактические и развивающие игры 6-11 классы (с применением информационных технологий.) / Автор-составитель И. А. Кугут. – М.: Издательство «Планета», 2011. – 272 с.

- Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. Глобальная география. 10-11 классы: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2009. – 320 с.

- Максаковский В. П. Общая экономическая и социальная география: Курс лекций в 2-х ч. – М.: ВЛАДОС, 2009. – ч.1 – 367 с.

- Максаковский В. П. Общая экономическая и социальная география: Курс лекций в 2-х ч. – М.: ВЛАДОС, 2009. – ч.2 – 525 с.

- Сухов В. П. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении школьников: пособие для учителя / В. П. Сухов. – Башкирский институт развития образования. – Уфа: БИРО, 2004. – 137 с.

- География: пособие для поступающих в вузы / В. Н. Холина, Т. М. Бунакова. – М.: Дрофа, 2004. – 457 с.

- Холина В. Н. Социально-экономическая география мира: Справочное пособие / В. Н. Холина, А. С. Наумов, И. А. Родионова. – М.: Дрофа, 2008. – 72 с.

Источник

Демографическая ситуация в мире

Прогнозируется, что население мира за 2020 г. увеличится на 1,1% ( табл. 1 ). Традиционно наибольший прирост характерен наименее развитым странам мира (2,6%). Этот показатель выше среднемирового в развивающихся странах. Нулевой коэффициент естественного прироста населения предполагается в развитых странах.

Коэффициенты естественного прироста населения стран мира разного типа в 2020 г.

В условиях преобладания в Африке наименее развитых стран здесь отмечается самый высокий естественный прирост населения в мире (2,6%) ( табл. 2 ). Благополучней, чем в среднем по миру демографическая ситуация в Азии (без учета Китая). Почти среднемирового значения естественный прирост достигает в Австралии и Океании, а также Южной Америке. В 3,7 раза ниже коэффициент естественного прироста в Северной Америке. Отрицательное его значение наблюдается в Европе. Таким образом, отмечается демографический «раскол» между промышленно развитыми странами Севера и развивающимися странами Юга.

Коэффициенты естественного прироста населения частей света в 2020 г.

Самые высокие коэффициенты естественного прироста на африканском континенте в Центральной и Восточной Африке ( табл. 3 ). Значительно ниже этот показатель в Северной и Южной Африке.

В Азии самый низкий коэффициент естественного прироста в её восточной части, что обусловлено нахождением здесь Китая, в котором демографическая политика («одна семья — один ребенок») и индустриализация сыграли значительную роль в снижении рождаемости.

В Америке лучшая демографическая ситуация отмечается в её Центральном субрегионе, Южной Америке и странах Карибского бассейна. Минимальное значение естественного прироста характерно для США и Канады.

В Европе демографическое благополучие сохраняется в её северной и западной частях, тогда как в Восточной и Южной Европе фиксируется естественная убыль населения.

Коэффициенты естественного прироста субрегионов мира в 2020 г.

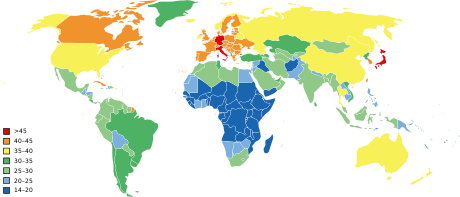

Россия, как и большинство стран Севера, испытывает депопуляцию населения (-0,2%) и наряду с Японией, Южной Кореей, странами Восточной и Южной Европы входит в ареал с нулевым или отрицательным естественным приростом населения ( рис. ). Наиболее критическая ситуация сложилась в Болгарии (-0,7%), Украины (-0,6), Латвии (-0,5), Сербии (-0,5), Японии (-0,4), Литве (-0,4), Беларуси (-0,4), Венгрии (-0,4), Хорватии (-0,4) и Италии (-0,4).

Наибольших значений коэффициент естественного прироста населения достигает в Нигере (3,8%), Мали (3,6), Анголе (3,5), Уганде (3,3), ДР Конго (3,5), Чаде (3,2) и др.

Благодарю за репосты, комментарии, подписки и лайки!

Источник

Нулевой прирост населения

Демографический переход — исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений, а на заключительном этапе, вследствие падения рождаемости ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину), из-за старения населения, и как следствие постепенно растущей смертности, рождаемость падает ниже уровня смертности, и возникает депопуляция. Этот процесс является частью перехода от традиционного общества (для которого характерна высокая рождаемость и высокая смертность) к индустриальному, а затем и к постиндустриальному (для которых характерна низкая рождаемость и низкая смертность, но из-за процессов демографического старения населения, всё более растущая смертность). Последняя, заключительная фаза демографического перехода характерна для индустриальных и постиндустриальных обществ, как в развитых, так и в развивающихся странах, где уже завершился демографический переход. К концу XX века в последней фазе демографического перехода были в основном только развитые страны и небольшое количество развивающихся стран завершивших демографический переход, но со временем в XXI веке к последней фазе перешли и менее развитые страны, и данный переход стал приобретать черты общемирового демографического тренда, приводящего к глобальному старению населения Земли (кроме Африки южнее Сахары) и вызванного им уже в ряде стран, как развитых, так и развивающихся, демографического кризиса. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Содержание

Теория демографического перехода [ | ]

Этот термин был впервые введён в научное обращение американским демографом Фрэнком Ноутстейном в 1945 году, хотя сходные идеи высказывались и раньше. Сама концепция демографического перехода приобрела особую популярность позднее, в связи с демографическими изменениями, происшедшими после Второй мировой войны в освободившихся от колониализма странах. В результате значительного снижения смертности (на первых порах главным образом из-за успешных противоэпидемических мероприятий) и сохранения высокого уровня рождаемости в этих странах резко ускорился рост населения, что получило название демографического взрыва. Было выяснено, что аналогичные изменения произошли в основном уже в XIX веке и в ныне экономически развитых странах, но в них резкое ускорение роста населения сопровождалось снижением уровня рождаемости и в конечном счёте стабилизацией роста населения. С другой стороны, достаточно быстрое снижение рождаемости наблюдается в настоящее время и в новых индустриальных странах, многие из которых (например, Турция) уже близки к завершению демографического перехода.

В концепции демографического перехода выделяются четыре последовательных этапа в демографической истории человечества. Обозначим коэффициент рождаемости через R(x), коэффициент смертности через S(x), тогда прирост коэффициента рождаемости будет R'(x), а коэффициента смертности будет S'(x).

- На первом этапе обнаруживается меньшее снижение коэффициента рождаемости чем снижение коэффициента смертности (R'(x)>S'(x)), следовательно коэффициент естественного прироста максимален (прирост максимальный). К 1925 году этап пройден промышленно развитыми странами.

- На втором коэффициент смертности снижается и достигает минимума (S'(x)=0,(min)), в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее коэффициента смертности (R'(x) Данные по демографическому переходу в ряде стран [ | ]

В настоящее время процесс демографического перехода завершили многие развивающиеся страны включая Россию и Китай и все развитые страны (кроме Израиля, где ещё сохраняющаяся высокая рождаемость на уровне страны, в основном объясняется очень высокой рождаемостью в среде израильских арабов и евреев-ортодоксов). В последней фазе демографического перехода находятся большинство стран мира (кроме стран Африки южнее Сахары). В последние годы в Иране, Турции и Тунисе рождаемость снизилась до уровня простого замещения поколений. (см. статданные). В Иране рождаемость удалось снизить благодаря государственной политике ограничения рождаемости, начатой в 1989 г. [8] .

Число стран с уровнем рождаемости, недостаточным для полного замещения поколений, выросло с 13 в 1970 году до 66 в 2002 году. Общая численность населения этих стран достигла 46 % человечества. Тем не менее, в абсолютном выражении, население планеты продолжает быстро расти, ежегодно увеличиваясь на 70-80 млн человек, причём 97 % прироста приходится на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки [9] [10] . По прогнозам ООН (2014 г.), к 2025 г. население Земли превысит 8 млрд человек, а к 2050 г. достигнет 9,6 млрд человек [11] .

Причины демографического перехода [ | ]

Начало демографического перехода связано с началом модернизационных процессов, ведущих к росту производства ВВП на душу населения, улучшению качества питания, санитарных условий, качества и доступности медицинского обслуживания и т. п., что в свою очередь приводит к значительному росту продолжительности жизни и падению смертности. Модернизационные процессы приводят в конечном счёте и к не менее заметному падению рождаемости, но происходит это с ощутимым запаздыванием.

Демографический переход можно представить как два быстрых процесса: преобразование фазы сельского выживания в фазу городского достатка и конденсацию фазы достатка в форме больших городов. Главный двигатель (движитель) роста в конечном итоге остановит человечество и вернет его к началу демографической эволюции [12] . В традиционном аграрном обществе дети рассматривались как дополнительные рабочие руки в хозяйстве. Поэтому рождение детей имело экономический смысл. Кроме того, большое количество детей является гарантией продолжения рода в условиях относительно высокой детской смертности. Урбанизация и труд индустриального типа разрушают этот тип поведения и приводят к снижению рождаемости, причём чем больше поколений прожило в городе после миграции из деревни, тем ниже рождаемость. Наличие значительного числа детей было также единственной надёжной гарантией сколько-нибудь благополучной старости родителей в условиях отсутствия системы социального страхования/пенсионного обеспечения.

В развитом индустриальном обществе дети должны длительное время учиться, чтобы получить квалификацию, соответствующую современным требованиям. Это приводит к их выключению из хозяйственной жизни. Дети из помощников превращаются в обузу для взрослых. Родители вынуждены тратить своё время и финансовые средства для достижения детьми высокого образовательного уровня. Они предпочитают вырастить лишь одного-двух «высококачественных» детей, так как большое количество детей в семье, как правило, отрицательно сказывается на их образовательном уровне и дальнейшей карьере. Кроме того, длительный период обучения способствует повышению среднего возраста женщины, рожающей первого ребёнка (с 16 до 25 лет и старше). В аграрном же обществе дети, работая вместе с родителями, приобретали необходимые трудовые навыки естественным путём.

Если в средневековье более богатые слои населения имели более высокую рождаемость, то ближе к нашему времени этот тренд сменился на противоположный: например, во Флоренции 1427 года бедные женщины в возрасте 30-34 лет имели 3,0 детей, средние слои 3,6, а богатые 4,9, но уже в 20 веке Италия показывала отрицательную связь между рождаемостью и уровнем образования с профессиональным рангом; во французском Руане 2 низших класса в 1670 году имели около 6 детей, а в 1789 году около 5 детей, наоборот 2 высших класса имели больше 7 детей в 1670 году и около 4 детей к 1789 году [13] . Практически все страны с высоким образовательным уровнем имеют низкие показатели рождаемости. И наоборот, лидеры по рождаемости имеют неграмотное население (в арабских странах 38 % населения старше 15 лет неграмотно, в странах «чёрной» Африки — 35 %). Исключением является Израиль, где, несмотря на очень высокую образованность, на женщину приходится 3,08 [14] ребёнка, тогда как во всех странах ЕС — менее двух. Частично это обусловлено очень высокой рождаемостью евреев-ортодоксов (у любавических хасидов — в среднем 7,5 ребёнка на семью) и израильских арабов. Хотя все евреи грамотны, группа евреев-ортодоксов получает только религиозное образование и остаётся ориентированной на традиционные ценности, исключающие возможность демографического перехода.

Повышение независимости и образованности женщин является дополнительным фактором снижения рождаемости. В свою очередь повышение образованности женщин ведёт к росту их независимости. Поскольку главная нагрузка по выхаживанию и воспитанию детей ложится на женщин, они объективно не заинтересованы в многодетности.

Появились люди, отказывающиеся от деторождения (чайлдфри), и целые новые поколения молодёжи, такие как южнокорейские поколения Сампо и N-по, отказывающиеся от свиданий, брака и рождения детей, из-за социально-экономическим проблем сопровождающих современную жизнь. Также появились целые новые поколения которые, из-за своего образа жизни имеют крайне низкие шансы завести детей такие как: хикикомори, поколение NEET, поколение Сатори, клубничное поколение, поколение Y, паразит-одиночка, травоядные мужчины, кидалт, синглтоны, твикстер, фурита, макджоб и т.д.

По мнению некоторых авторов системы пенсионного обеспечения также способствуют снижению совокупной рождаемости [15] и мешают инвестициям в человеческий капитал детей [16] [17] , так как по мнению Alessandro Cigno обеспечение старости является побудительным мотивом для заведения детей и доминирующим фактором увеличения рождаемости [18] . Также Чиньо считает вполне доказанным, что охват населения пенсионной системой уменьшает рождаемость, хотя и увеличивает сбережения домохозяйств [19] . По мнению Роберта Фенге и Беатрис Шойбель введение пенсий в Германии на рубеже 19 и 20 веков объясняет до 15 % снижения рождаемости в 1895—1907 годах [20] .

Концепция второго демографического перехода [ | ]

Как попытка дать адекватное теоретическое объяснение современной и будущей ситуации, возникла гипотеза «Второго демографического перехода», происходящего в Европе (сходные идеи выдвигаются также в рамках гипотезы о пятой фазе демографического перехода). Авторы концепции второго демографического перехода Р. Лестег и Д. Ван де Каа доказывают, что современная демографическая ситуация и главная её особенность — снижение рождаемости ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения — обусловлены принципиально иными причинами, по сравнению со снижением рождаемости во время первого демографического перехода (Lesthaeghe, van de Kaa 1986; van de Kaa 1987).

Основная идея, лежащая в основе концепции второго демографического перехода, была предложена в 1986 году. Ван де Каа (van de Kaa 1987) утверждает, что с середины 1970-х годов Европа вступила на новую стадию в её демографической истории. Он предполагает, что демографический переход XIX столетия необходимо рассматривать как первый переход. «Неожиданные», «запутанные» изменения в демографической ситуации с середины 1960-х годов отметили начало второго демографического перехода. К этому времени уже закончился послевоенный всплеск рождаемости и утвердилась долговременная тенденция к снижению рождаемости.

Среди исследователей нет ещё единого мнения обо всех причинах второго демографического перехода, но преобладает точка зрения, что он является следствием широкого распространения индивидуалистически ориентированной системы ценностей и соответствующего изменения норм поведения, в том числе и демографического. Происходит значительное увеличение степени свободы как в выборе индивидуальных целей, так и средств их достижения. Ван де Каа рассматривает второй демографический переход как результат движения общественного сознания от консерватизма к прогрессивности, при этом прогрессивность им понимается как толерантность и восприимчивость к новым ценностям и моделям поведения.

Он выделяет четыре основных черты этого перехода:

- Переход от «золотого века» брака к его закату, то есть широкое распространение юридически неоформленных форм совместной жизни и альтернативных форм семьи.

- Переход от детоцентристской модели семьи к индивидуалистически ориентированной «зрелой» паре партнёров с одним ребёнком.

- Переход от превентивной контрацепции, предназначенной для предотвращения рождений ранних детей, к сознательному планированию рождения каждого ребёнка.

- Переход от унифицированной модели к плюралистическим моделям семьи.

Таким образом, демографические изменения в шестидесятых годах — это результат изменения (ставшего весьма целеустремлённым, индивидуалистическим) поведения как мужчин и женщин по отдельности, так и непосредственно пар. В области брачности и рождаемости доступность новых, высокоэффективных средств контрацепции, часто сопровождаемая увеличенными возможностями совершения аборта и стерилизации, послужила неким катализатором.

Индустриальные страны действительно достигли нового уровня в своём демографическом развитии. При этом существует полный контроль над рождаемостью. И поскольку пары испытывают недостаток мотивации иметь более одного или двух детей, рождаемость опускается ниже уровня возмещения поколений [21] . Вместе с тем, ряду стран Северо-Западной Европы удалось в 1990-е годы добиться заметного роста рождаемости благодаря целенаправленным мерам по её стимулированию. [22]

Стабилизация численности населения мира [ | ]

Большинство исследователей соглашается с тем, что непрерывный гиперболический рост населения Земли невозможен.

Профессор Капица предполагал (1999), что население Земли стабилизируется к 2100—2150 году на уровне 12—13 миллиардов человек. Сам процесс перехода придётся на период 2020—2030 годы [23] . По прогнозам ООН, стабилизация наступит около 2100 года при численности в 11 млрд человек [24] . Профессор Дэннис Медоуз и демограф Анатолий Вишневский (2004 г.) считают, что при достижении численности населения в 10-11 млрд наиболее вероятен резкий спад уровня жизни человечества, глобальный голод и социальные катаклизмы, в результате истощения невозобновляемых ресурсов, деградации сельхозугодий и биоресурсов морей и океанов, с последующим обвальным падением численности населения Земли до 2-3 млрд человек к 2100 году [25] .

Директор Института демографии НИУ-ВШЭ, Анатолий Вишневский, полагает, что оптимальный способ сохранить в будущем стабильный уровень жизни всего населения планеты, в условиях текущего антропогенного разрушения окружающей среды и неизбежного истощения невозобновляемых ресурсов, — это постепенный возврат к численности населения Земли, которое было в середине XX века (около 2,5 млрд человек [26] ). В связи с этим, он считает положительной тенденцию снижения рождаемости ниже уровня воспроизводства поколений: «…на какое-то, довольно долгое время, всё человечество должно перейти к рождаемости, которая будет ниже уровня простого замещения поколений». Это лучше, чем обвальное сокращение населения мира вследствие нищеты, голода, войн и конфликтов за ресурсы [25] .

Прогнозы ООН [ | ]

Согласно данным прогноза ООН 2019 года, рост населения Земли почти остановится к концу 21 века. Ожидается, что впервые в современной истории население мира практически прекратит расти к концу этого столетия, в значительной степени из-за падения мировых показателей рождаемости. Прогнозируется, что к 2100 году население мира достигнет приблизительно 10,9 миллиарда человек, а ежегодный прирост составит менее 0,1 % — резкое снижение по сравнению с нынешними темпами. В период с 1950 года по сегодняшний день население мира увеличивалось от 1 % до 2 % каждый год, а число людей выросло с 2,5 миллиардов до более 7,7 миллиарда. Глобальная рождаемость падает по мере старения мира. Согласно данным демографического прогноза ООН 2019 года, к 2050 году средний возраст населения земли составит 36 лет, каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16 %), по сравнению с 2019 годом, когда средний возраст населения Земли составлял 31 год, и только 1 из 11 человек (9 %) был старше 65 лет. Согласно данным демографического прогноза ООН 2019 года к 2100 году средний возраст населения земли составит 42 года, а общий коэффициент рождаемости составит 1,9 рождения на одну женщину по сравнению с 2,5 на 2019 год. По прогнозам, к 2070 году этот показатель упадет ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на одну женщину). Между 2020 и 2100 годами число людей в возрасте 80 лет и старше увеличится с 146 миллионов до 881 миллиона. Начиная с 2073 года, по прогнозам, будет больше людей в возрасте 65 лет и старше, чем младше 15 лет — в первый раз в истории человечества. Факторами, способствующими увеличению среднего возраста, являются увеличение продолжительности жизни и снижение уровня рождаемости. [27] [28]

Африка — единственный регион мира, в котором, по прогнозам, будет наблюдаться значительный прирост населения до конца этого столетия. Ожидается, что в период с 2020 по 2100 год население Африки увеличится с 1,3 млрд до 4,3 млрд человек. Прогнозы показывают, что этот прирост будет достигнут главным образом в странах Африки к югу от Сахары, численность населения которых к 2100 году ожидается вырастет более чем в три раза. По прогнозам, в регионах, которые включают США и Канаду (Северная Америка), а также Австралию и Новую Зеландию (Океанию), будет происходить рост населения на протяжении всего столетия, но более медленными темпами, чем в Африке. Прогнозируется, что рост населения Африки будет оставаться сильным в течение всего этого столетия. Ожидается, что численность населения Европы и Латинской Америки к 2100 году сократится. Ожидается, что в 2021 году население Европы достигнет пика в 748 миллионов человек. Ожидается, что регион Латинской Америки и Карибского бассейна превзойдет Европу по численности населения к 2037 году, а в 2058 году достигнет пика в 768 миллионов. Ожидается, что население Азии увеличится с 4,6 млрд в 2020 году до 5,3 млрд в 2055 году, а затем начнет сокращаться. Ожидается, что население Китая достигнет пика в 2031 году, а население Японии и Южной Кореи, как ожидается, сократится после 2020 года. Ожидается, что население Индии будет расти до 2059 года, когда оно достигнет 1,7 миллиарда человек. Между тем Индонезия — самая густонаселенная страна в Юго-Восточной Азии — по прогнозам достигнет своего пика в 2067 году. В регионе Северной Америки ожидается, что миграция из остального мира будет основной движущей силой продолжающегося роста населения. Ожидается, что численность иммигрантов в Соединенных Штатах в ближайшие 80 лет (с 2020 по 2100 год), согласно прогнозам ООН, увеличится на 85 миллионов человек. В Канаде миграция, вероятно, будет ключевым фактором роста, поскольку ожидается, что число смертей в Канаде превысит число рождений. [27] [28]

К 2100 году 5 из 10 крупнейших по населению стран мира, по прогнозам, будут в Африке. По прогнозам, на шесть стран будет приходиться более половины прироста населения мира до конца этого столетия, а пять будут находится в Африке. Ожидается, что население мира вырастет примерно на 3,1 миллиарда человек в период с 2020 по 2100 год. Более половины этого прироста ожидается в Нигерии, Демократической Республике Конго, Танзании, Эфиопии и Анголе, а также в одной не африканской стране (Пакистан). По прогнозам, к 2100 году пять африканских стран войдут в первую десятку стран мира по населению. Прогнозируется, что к 2027 году Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну мира. К 2059 году её население достигнет пика в 1,7 миллиарда человек. Между тем, согласно прогнозам, Нигерия превзойдет США как третью по величине населения страну в мире в 2047 году. Ожидается, что в период с 2020 по 2100 год 90 стран потеряют население. Ожидается, что две трети всех стран и территорий в Европе (32 из 48) потеряют население к 2100 году. В Латинской Америке и Карибском бассейне ожидается сокращение половины населения региона из 50 стран. Напротив, между 1950 и 2020 годами только шесть стран в мире потеряли население, из-за гораздо более высоких показателей рождаемости и относительно более молодого населения в последние десятилетия. Ожидается, что к 2100 году половина детей, рождённых во всем мире, будут рождены в Африке. Африка перегонит Азию по количеству рождённых детей к 2060 году. Половина всех рождённых детей в мире, как ожидается будет в Африке к 2100 году, по сравнению с тремя из десяти всех рождённых детей мира в 2019 году. Ожидается, что в период с 2020 по 2100 год в Нигерии родится 864 миллиона детей, что является самым большим показателем среди африканских стран. По прогнозам, число рождений в Нигерии к 2070 году превысит число рождений в Китае. Между тем, согласно прогнозам, к концу этого столетия в Азии родится примерно треть детей мира, по сравнению с примерно половиной сегодня и с 65 % в период 1965-70 годов. [27] [28]

В 1950 году в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна было одно из самых молодых населений мира; к 2100 году ожидается, что в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна будет самое старое население из всех регионов мира, что резко контрастирует с XX веком. В 1950 году средний возраст региона составлял всего 20 лет. По прогнозам, к 2100 году эта цифра увеличится более чем в два раза — до 49 лет. Данная закономерность очевидна при взгляде на отдельные страны региона. Например, в 2020 году ожидается, что средний возраст будет в Бразилии (33 года), Аргентине (32 года) и Мексике (29 лет), что будет ниже, чем средний возраст в США (38 лет). Однако к 2100 году население всех этих трёх латиноамериканских стран, согласно прогнозам, будут старше населения США. Средний возраст составит 51 год в Бразилии, 49 лет в Мексике и 47 лет в Аргентине, по сравнению со средним возрастом 45 лет в США. Ожидается, что в Колумбии будет самый сильный рост среднего возраста населения, он вырастет более чем втрое между 1965 и 2100 годом — с 16 до 52 лет. [27] [28]

Прогнозируется, что в Японии в 2020 году будет самый высокий средний возраст населения среди всех стран мира — 48 лет. Ожидается, что средний возраст Японии продолжит расти, пока не достигнет пика в 55 лет в 2065 году. Ожидается, что он будет ниже в 2100 году (54 года). Ожидается, что к 2100 году страной с самым высоким средним возрастом населения станет Албания со средним возрастом 61 год. [27] [28]

Прогноз Вашингтонского университета [ | ]

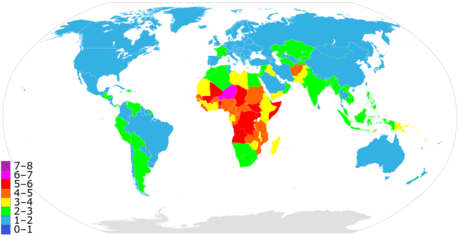

Карта стран мира по суммарному коэффициенту рождаемости по состоянию на 2020 год. Самый высокий на Земле суммарный коэффициент рождаемости наблюдается в основном в странах Африки южнее Сахары.

| 7-8 детей 6-7 детей 5-6 детей 4-5 детей | 3-4 детей 2-3 детей 1-2 детей 0-1 детей |

По данным прогноза Вашингтонского университета опубликованного в медицинском журнале The Lancet 14 июля 2020 года, население мира, достигнет пика в 2064 году и составит около 9,73 миллиарда, а затем снизится до 8,79 миллиарда к 2100 году, что на 2 миллиарда меньше, чем прогноз ООН 2019 года. Разница в цифрах между прогнозами ООН и Вашингтонского университета в значительной степени зависит от уровня рождаемости. Уровень воспроизводства населения (2,1 рождений на одну женщину), необходимого для поддержания численности населения на одном уровне. Прогноз ООН предполагает, что в странах с низкой рождаемостью на сегодняшний момент суммарный коэффициент рождаемости со временем вырастет до 1,8 ребенка на женщину. Однако данные прогноза Вашингтонского университета показывают, что по мере того, как женщины становятся более образованными и получают доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, они в среднем предпочитают иметь менее 1,5 детей, что как следствие ускоряет снижение рождаемости и замедляет рост населения, а затем и ускоряет его снижение. Прогнозируется, что глобальный СКР будет неуклонно снижаться с 2,37 в 2017 году до 1,66 в 2100 году, что намного ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на одну женщину), необходимого для поддержания численности населения на одном уровне. Даже незначительные изменения СКР приводят к большим различиям в численности населения между странами мира: увеличение мирового СКР всего на 0,1 рождения на женщину эквивалентно увеличению примерно на 500 миллионов человек населения на планете Земля к 2100 году. Страны в которых прогнозируется сильное снижение рождаемости к 2100 году, это в значительной степени страны которые сейчас имеют очень высокую рождаемость, в основном это страны Африки южнее Сахары, где показатели впервые упадут ниже уровня воспроизводства населения — с 4,6 рождений на женщину в 2017 году до 1,7 к 2100 году. В Нигере, где коэффициент фертильности был самым высоким в мире в 2017 году — женщины рожали в среднем 7 детей — прогнозируется, что к 2100 году этот показатель снизится до 1,8. [29] [30] [31] [32]

По прогнозам к 2050 году в 151 стране, а к 2100 году уже в 183 из 195 стран мира, рождаемость упадет ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на одну женщину), необходимого для поддержания численности населения на одном уровне. Это означает, что в этих странах население будет сокращаться, если низкая рождаемость не будет компенсироваться иммиграцией. Многие из стран с наиболее быстро снижающимся населением будут находится в Азии, а также в Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что численность населения к 2100 году сократится как минимум наполовину в 23 странах мира, включая Японию (примерно с 128 миллионов человек в 2017 году до 60 миллионов в 2100 году), Таиланд (с 71 до 35 миллионов), Испанию (с 46 до 23 миллионов), Италию (с 61 до 31 миллиона), Португалию (с 11 до 5 миллионов) и Южную Корею (с 53 до 27 миллионов). Ожидается, что еще в 34 странах произойдет сокращение населения от 25 до 50%, включая Китай. Население Китая сократится с 1,4 миллиарда человек в 2017 году до 732 миллионов в 2100 году. Тем временем население стран Африки южнее Сахары вырастет втрое с примерно 1,03 миллиарда в 2017 году до 3,07 миллиарда в 2100 году, по мере снижения смертности и увеличения числа женщин, вступающих в репродуктивный возраст. При этом только население одной Нигерии вырастет до 791 миллиона к 2100 году, что сделает её второй по населению страной в мире после Индии, где тогда будет проживать 1,09 миллиарда человек. Население Северной Африки и Ближнего Востока вырастет с 600 миллионов в 2017 году до 978 миллионов в 2100 году. Эти прогнозы предполагают лучшие условия для окружающей среды с меньшим давлением на системы производства продуктов питания и более низкими выбросами углерода, а также значительное увеличение экономически активного населения некоторых частей Африки к югу от Сахары. Однако в большинстве стран мира за пределами Африки будет наблюдаться сокращение рабочей силы и перевернутая пирамида населения, что будет иметь серьезные долгосрочные негативные последствия для их экономик. В прогнозе сделан вывод, что для стран с высоким уровнем доходов и с низкой рождаемостью лучшими решениями для поддержания численности населения и экономического роста будут гибкая иммиграционная политика и социальная поддержка семей, которые хотят детей. Однако перед лицом сокращения численности населения существует реальная опасность того, что некоторые страны могут рассмотреть политику, ограничивающую доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, с потенциально разрушительными последствиями. Совершенно необходимо, чтобы свобода и права женщин стояли на первом месте в повестке дня каждого правительства в области развития. Системы социальных услуг и здравоохранения необходимо будет перестроить, чтобы приспособить их к работе с гораздо большим количеством пожилых людей. [29] [30] [31] [32]

Согласно прогнозу, по мере снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни во всем мире количество детей в возрасте до 5 лет, по прогнозам, сократится на 41% с 681 миллиона в 2017 году до 401 миллиона в 2100 году. К тому времени 2,37 миллиарда человек, то есть более четверти мирового населения, будет старше 65 лет и только 1,70 миллиарда человек моложе 20 лет. Число тех, кому за 80 лет, вырастет в шесть раз, с примерно 140 миллионов сегодня до 866 миллионов к концу XXI века. Аналогичным образом, глобальное соотношение людей старше 80 лет на каждого человека в возрасте 15 лет и младше, по прогнозам, вырастет с 0,16 в 2017 году до 1,50 в 2100 году. Кроме того, глобальное соотношение неработающих взрослых к работающим составляло около 0,8 в 2017 году, но, по прогнозам, увеличится до 1,16 в 2100 году, если участие в рабочей силе по возрасту и полу не изменится. Резкое сокращение численности и доли населения трудоспособного возраста также создаст огромные проблемы для многих стран мира. Экономикам стран будет сложнее расти с меньшим количеством рабочих и налогоплательщиков, а также создавать богатство, увеличивать расходы на социальную поддержку и медицинское обслуживание пожилых людей Например, число людей трудоспособного возраста в Китае резко сократиться с 950 миллионов в 2017 году до 357 миллионов в 2100 (сокращение на 62%). Прогнозируется, что спад в Индии будет менее резким — с 762 до 578 миллионов. Напротив, страны Африки южнее Сахары, вероятно, будут иметь самую молодую и соответственно самую экономически активная рабочую силу на планете Земля. В Нигерии, например, экономически активная рабочая сила увеличится с 86 миллионов в 2017 году до 458 миллионов в 2100 году, что, при правильном управлении, будет способствовать быстрому экономическому росту Нигерии, и повышению уровня жизни его населения. [29] [30] [31] [32]

Эти «тектонические» сдвиги также изменят иерархию с точки зрения экономического влияния. По прогнозу, к 2050 году ВВП Китая превысит ВВП Соединенных Штатов, но к 2100 году он вернется на второе место, так как ожидается, что США вернут себе первое место к 2098 году, если иммиграция продолжит поддерживать рост рабочей силы США. ВВП Индии вырастет и займет третье место, а Франция, Германия, Япония и Великобритания останутся в числе 10 крупнейших экономик мира. По прогнозам, Бразилия опустится в рейтинге с 8-го на 13-е, а Россия — с 10-го на 14-е место. Тем временем Италия и Испания опустятся в рейтинге с 15-го на 25-е и 28-е места соответственно. Индонезия может стать 12-й по величине экономикой в мире, в то время как Нигерия, которая в настоящее время занимает 28-е место, по прогнозам, войдет в первую десятку стран мира по ВВП. [29] [30] [31] [32]

По данным прогноза также предполагается, что сокращение численности населения может быть компенсировано иммиграцией, поскольку страны, которые продвигают либеральную иммиграцию, могут лучше поддерживать размер своего населения и поддерживать экономический рост даже в условиях снижения уровня рождаемости. По данным прогноза, некоторые страны с рождаемостью ниже уровня воспроизводства населения, такие как США, Австралия и Канада, вероятно, сохранят своё экономически активное население трудоспособного возраста за счет чистой иммиграции. Хотя в прогнозе отмечается, что существует значительная неопределенность в отношении этих будущих тенденций. Авторы прогноза отмечают некоторые важные ограничения, в том числе то, что, хотя в исследовании используются наилучшие доступные данные, прогнозы ограничиваются количеством и качеством данных за прошлые эпохи. Они также отмечают, что прошлые тенденции не всегда позволяют предсказать, что произойдет в будущем, и что некоторые факторы, не включенные в модель, могут изменить темпы рождаемости, смертности или миграции. Например, пандемия COVID-19 затронула местные и национальные системы здравоохранения по всему миру и вызвала множество смертей. Однако авторы прогноза полагают, что увеличение количества смертей, вызванных пандемией, вряд ли существенно повлияет на долгосрочные тенденции прогнозирования численности населения мира. В конечном итоге, если прогноз окажется хотя бы наполовину точным, миграция со временем станет необходимостью для всех стран мира, а не вариантом. Так, как распределение населения трудоспособного возраста будет иметь решающее значение для того, будет ли человечество процветать или увядать. [29] [30] [31] [32]

Критика [ | ]

Необходимо помнить, что демографический переход — это всего лишь модель, которая не обязательно может предсказывать будущее. Тем не менее, она даёт представление о том, какими могут в будущем быть уровни смертности и рождаемости развивающейся страны, а также общая численность населения. Главный её недостаток заключается в том, что модель демографического перехода никак не комментирует изменения численности населения, вызванные миграцией. Она неприменима к высокоразвитым странам, поскольку было показано, что после достижения индекса человеческого развития 0,9 рождаемость снова возрастает. Впрочем, это сложный и неоднозначный процесс, связанный далеко не только с ростом ИРЧП, большое значение имеет также, например, социальная политика в области семьи и рождаемости.

Пример Японии противоречит теории демографического перехода, согласно которой рождаемость проходит эволюцию от традиционно высокого уровня через постепенное снижение до низкого уровня в высокоразвитых странах. В Японии же наоборот произошел переход от низкой рождаемости в 18 веке через постепенное повышение в первой половине 19 века к высокой рождаемости в эпоху Мэйдзи с историческим пиком в 1920-х годах и только потом последующим падением после 1920-х годов [33] .

Источник