Открытая инфляция

Инфля́ция (лат. Inflatio — вздутие) — процесс уменьшения стоимости денег, в результате которого на одинаковую сумму денег через некоторое время можно купить меньший объём товаров и услуг. На практике это выражается в увеличении цен.

Противоположным процессом является дефляция — снижение цен (отрицательный рост). В современной экономике встречается редко и краткосрочно, обычно носит сезонный характер. Например, цены на зерновые сразу после сбора урожая обычно снижаются. Однако, дефляция характерна для экономики Японии (в пределах −1 %).

Содержание

История

В истории мировой экономики отмечались два случая скачкообразного роста цен, связанных с падением стоимости благородных металлов.

- После открытия Америки в европейские страны стало поступать много золота и особенно серебра из Мексики и Перу. За 50 лет с начала XVI века производство серебра возросло более чем в 60 раз. Это вызвало повышение товарных цен к концу века в 2,5-4 раза.

- После того как в конце 40-х годов XIX века началась разработка калифорнийских (а затем и австралийских) золотых рудников. Добыча золота при этом возросла более чем в 6 раз, а цены на 25-50 %. Инфляция этого вида наблюдалась по всему миру.

С повышением цен в результате прилива больших масс золота и серебра непосредственно связано возникновение количественной теории денег, согласно которой увеличение количества денег в обращении выступает причиной роста цен. В действительности же рост денежной массы отражает снижение стоимости благородных металлов, так как при этом стоимость товаров выражается в большем количестве золота или серебра.

С отказом от золотого стандарта в 1971—1976 годах при реорганизации Бреттон-вудской системы инфляция стала вполне естественным явлением.

Причины инфляции

Механизм возникновения инфляции:

- Общий объём товаров, которые можно приобрести на имеющуюся в данной экономической системе денежную массу, может расти медленнее, чем объём денежной массы, или даже уменьшаться — в таком случае, стоимость товаров растёт, а стоимость денег уменьшается.

- Соотношение объёма товаров и объёма денег связано не напрямую, а с учётом скорости оборота денежной массы в данной системе. При увеличении скорости оборота денег, это будет эквивалентно увеличению денежной массы без изменения товарной массы.

На уровень инфляции существенное влияние оказывает объём денежной массы, выведенной из непосредственного потребления путём осуществления долгосрочных инвестиций, не предусматривающих быструю отдачу, уровень вкладов, находящихся в банках, величина ставки рефинансирования и так далее.

В экономической науке различают следующие причины инфляции:

- Рост государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного обращения. Наиболее ярко выражено в военные и кризисные периоды.

- Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек производства, особенно в сырьевых отраслях;

- Монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной платы;

- Сокращение реального объема национального производства, которое при стабильном уровне денежной массы приводит к росту темпов инфляции, так как меньшему объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег;

В ходе особо сильных инфляций, как например в России во время Гражданской войны, или Германии 1920-х гг. денежное обращение может вообще уступить место натуральному обмену. Известны примеры, когда политика правительства привела к длительному периоду снижения розничных цен при повышении заработной платы (например, в СССР в последние годы жизни И. В. Сталина и при правительстве Л. Эрхарда в Западной Германии начиная с 1948 года).

Значительная инфляция (десять и более процентов в год), свидетельствует об экономических проблемах в государстве. Достаточно часто сильная инфляция, называемая также гиперинфляцией (уровень может достигать тысяч и даже десятков тысяч процентов в год) возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета правительством выпускается избыточное количество денежных знаков.

Для современных экономик, в которых роль денег исполняют обязательства, собственной стоимости не имеющие, незначительная инфляция считается нормой и необходимостью и находится обычно на уровне нескольких процентов в год. Уровень инфляции обычно несколько увеличивается в конце года, когда растёт как уровень потребления товаров домохозяйствами, так и уровень расходов корпораций.

Виды инфляции

Инфляция есть процесс обесценивания денег в результате, например, переполнения каналов товарного обращения денежной массой. Инфляция является результатом макроэкономической нестабильности, когда совокупный спрос превышает совокупное предложение. Неравномерный рост цен по товарным группам порождает неравенство норм прибылей, стимулирует отток ресурсов из одного сектора экономики в другой (в России из промышленности и сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор). Существуют современные теории инфляции, позволяющие определить ее виды: открытая инфляция и подавленная инфляция. Открытая инфляция характеризуется макроэкономическим неравновесием в сторону спроса, при котором падает реальная стоимость денег. Виды открытой инфляции:

- Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства.(Дефицит товара)

- Инфляция предложения (издержек) — означает рост цен, вызванный увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объем предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен.

- Сбалансированная инфляция — цены различных товаров остаются неизменными друг относительно друга.

- Несбалансированная инфляция — цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях.

- Прогнозируемая инфляция — это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов.

- Непрогнозируемая инфляция — становится для населения неожиданностью, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

- Адаптированные ожидания потребителей — явление, связанное с деформацией потребительской психологии. Сверх повышенный спрос на товары позволяет предпринимателям поднимать цены на товар. (Спрос рождает предложение).

Подавленная инфляция характеризуется внешней стабильностью цен (при активном вмешательстве государства), но росту дефицита товаров, что так же снижает реальную стоимость денег.

В зависимости от темпов роста различают:

- Ползучую (умеренную) инфляцию (рост цен менее 10 % в год). Западные экономисты рассматривают её как элемент нормального развития экономики, так как, по их мнению, незначительная инфляция (сопровождаемая соответствующим ростом денежной массы) способна при определенных условиях стимулировать развитие производства, модернизацию его структуры. Рост денежной массы ускоряет платежный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестиционной деятельности и росту производства. Рост производства, в свою очередь, приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массами при более высоком уровне цен. Средний уровень инфляции по странам ЕС за последние годы составил 3—3,5 %. Вместе с тем всегда существует опасность выхода ползучей инфляции из-под государственного контроля. Она особенно велика в странах, где отсутствуют отработанные механизмы регулирования хозяйственной деятельности, а уровень производства невысок и характеризуется наличием структурных диспропорций;

- Галопирующую инфляцию (годовой рост цен от 10 до 50 %). Опасна для экономики, требует срочных антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся странах;

- Гиперинфляцию (цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч процентов в год, или свыше 100 % в месяц). Парализует хозяйственный механизм, при ней происходит переход к бартерному обмену. Она так же свойственна странам в отдельные периоды, когда они переживают коренную ломку своей экономической структуры.

Используют также выражение хроническая инфляция для длительной во времени инфляции. Стагфляцией называют ситуацию, когда инфляция сопровождается падением производства (стагнацией).

Агфляция

Экономисты из инвесткорпорации Goldman Sachs для обозначения резкого роста цен на аграрную продукцию придумали новый термин: «Агфляция» [1] (аграрная инфляция). Высокие темпы агфляции зафиксированы уже два года подряд. В 2006 году индекс цен на продовольствие, рассчитываемый Goldman Sachs, увеличился на 26 процентов. В 2007 году его рост составил 41 процент. [2]

Методы измерения инфляции

Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который рассчитывается по отношению к базовому периоду.

В России Федеральная служба государственной статистики публикует официальные индексы потребительских цен [3] , которые характеризуют уровень инфляции. Кроме того, эти индексы используются как поправочные коэффициенты, например, при расчёте размера компенсаций, ущерба и т. п. Если изменить методику расчёта [4] , то при тех же изменениях цен на потребительском рынке результаты могут существенно отличаться от официальных. В то же время, эти неофициальные результаты не могут учитываться в реальной практике, например, на них нельзя сослаться в суде. Наиболее спорным моментом является состав потребительской корзины как по наполненности, так и по изменяемости. Корзина может ориентироваться на реальную структуру потребления. Тогда со временем она должна меняться. Но любое изменение в составе корзины делает несопоставимыми предыдущие данные с текущими. Индекс инфляции искажается. С другой стороны, если не менять корзину, через некоторое время она перестанет соответствовать реальной структуре потребления. Она будет давать сопоставимые результаты, но не будет соответствовать реальным затратам и не будет отражать их реальную динамику.

Помимо индекса потребительских цен существует другие методы, которые позволяют рассчитать инфляцию. Как правило используются несколько основных методов:

- Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) — отражает себестоимость производства без учета добавочной цены дистрибуции и налогов с продаж. Значение PPI опережает по времени данные CPI.

- Индекс расходов на проживание (Cost-of-living Index, COLI) — учитывает баланс повышения доходов и роста расходов.

- Индекс цены активов: акций, недвижимости, цены заемного капитала и пр. Обычно цены на активы, растут быстрее цен потребительских товаров и стоимости денег. Поэтому владельцы активов вследствие инфляции только богатеют.

- Дефлятор ВВП (GDP Deflator) — рассчитывается как изменение в цене на группы одинаковых товаров.

- Паритет покупательной способности национальной валюты и изменение курса валют.

- Индекс Пааше — показывает отношение текущих потребительских расходов к расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода.

Источник

Что такое инфляция?

Что такое инфляция, сформулировать в общем нетрудно – это обесценивание денег, вызванное превышением денежной массы над всей совокупностью товаров. Попробуем разобраться, какие причины влияют на темпы инфляции или, например, почему бы правительству не заморозить цены, проявив заботу о благосостоянии граждан.

Инфляцию нередко путают с девальвацией — оба термина связаны с обесцениваем денег и порой сопровождают друг друга, однако объединять их тем не менее было бы неверным. Поскольку инфляция влияет на качество жизни каждого россиянина, то даже человеку, далекому от темы инвестиций, может быть интересно и полезно прочитать эту статью.

Как возникла инфляция?

Первый «мировой финансовый кризис», связанный с обесцениванием денег, возник еще во времена, когда деньги чеканились из драгметаллов. Он был вызван резким увеличением количества золота и серебра, которые стали поступать в Европу после открытия Америки. К концу 16 века из-за избытка серебряных монет товарные цены выросли в 2,5-4 раза.

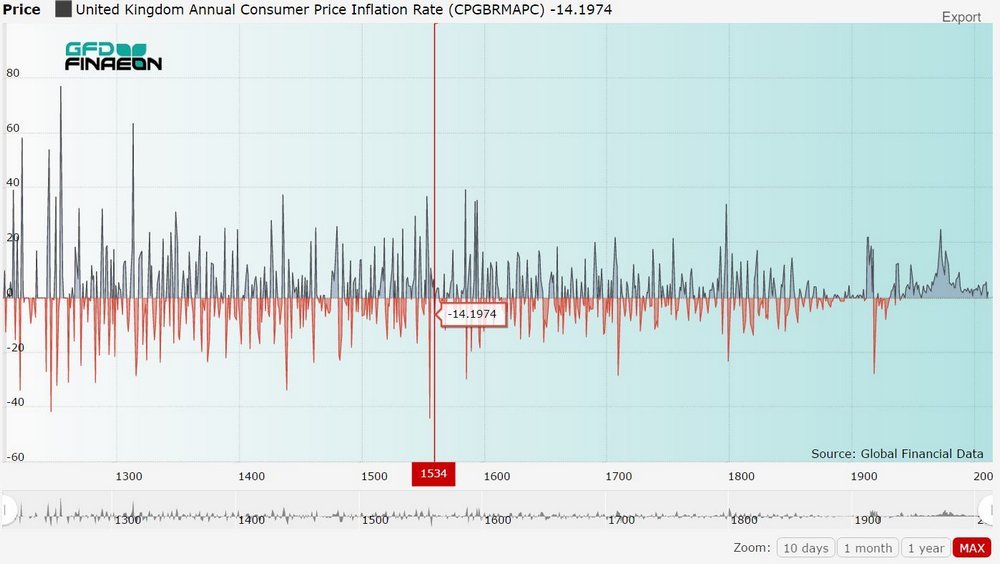

Вообще же в средние века инфляция сменяла дефляцию — первая возникала в результате войн и товарного дефицита, тогда как вторая как правило означала отрезки мирной жизни с эффективным производством:

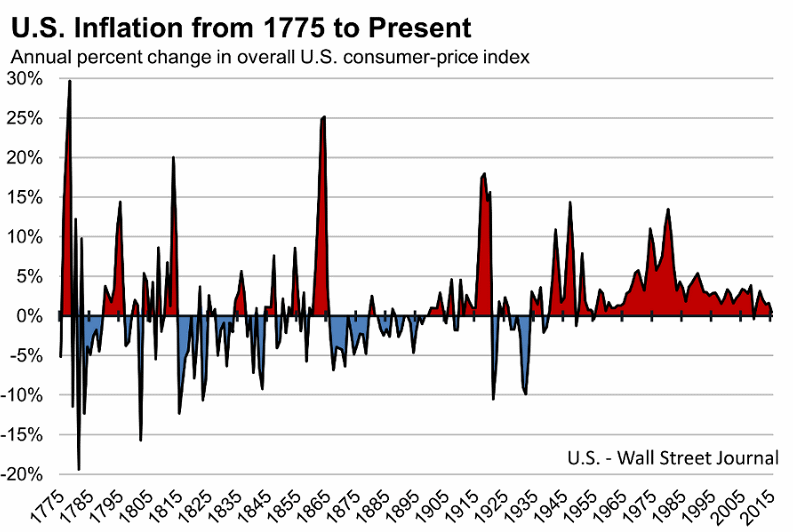

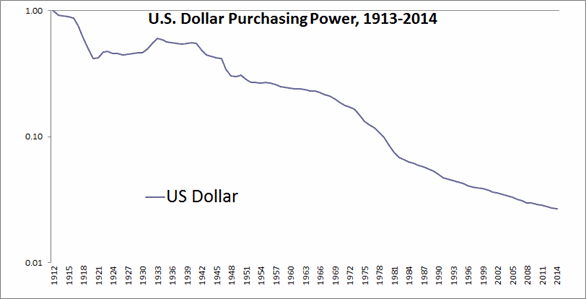

Другая картинка, касающаяся Соединенных Штатов, позволяет проиллюстрировать возникновение инфляции более подробно:

Здесь уже есть улучшенная возможность сопоставить инфляционные пики конкретным годам — и как можно видеть, самые высокие из них приходятся как раз на войны:

- Война за независимость США (1775—1783)

- Англо-американская война (1812—1815)

- Гражданская война в США (1861—1865)

- Первая мировая война (для США 1917—1918)

- Вторая мировая война (1941—1945)

При этом, кстати, хорошо заметно, что Великая Депрессия 30-х сопровождалась значительной дефляцией — поэтому в то время, как купившие накануне кризиса акции теряли капиталы и выбрасывались из окон, владельцы облигаций (тех эмитентов, которые не обанкротились) оказались в выигрышном положении. Сложившаяся ситуация более чем на 20 лет стала причиной консервативных портфелей инвестиционных американских компаний.

Но вернемся к истории инфляции. После переизбытка серебряных денег новое повышение цен было спровоцировано ростом золотодобычи одновременно в США и Австралии в 50-е годы 19 века. В Штатах экономические проблемы вскоре усугубила указанная выше гражданская война 1861-1865 гг. Именно тогда там и был впервые в истории использован термин «инфляция», производный от лат. inflatio – «вздутие».

Из графиков видно, что примерно с 1930-х г. Великобритания и США (а с ними и весь мир) входят в зону постоянной инфляции, которая окончательно утвердилась с падением золотого стандарта в 1973 году. Хотя сегодня в отдельных странах встречаются периодические отрезки дефляции, деньги в целом имеют тенденцию к обесцениванию, что и вынуждает людей прибегать к способам хотя бы компенсировать инфляцию — самым известным и популярным из них является банковский депозит.

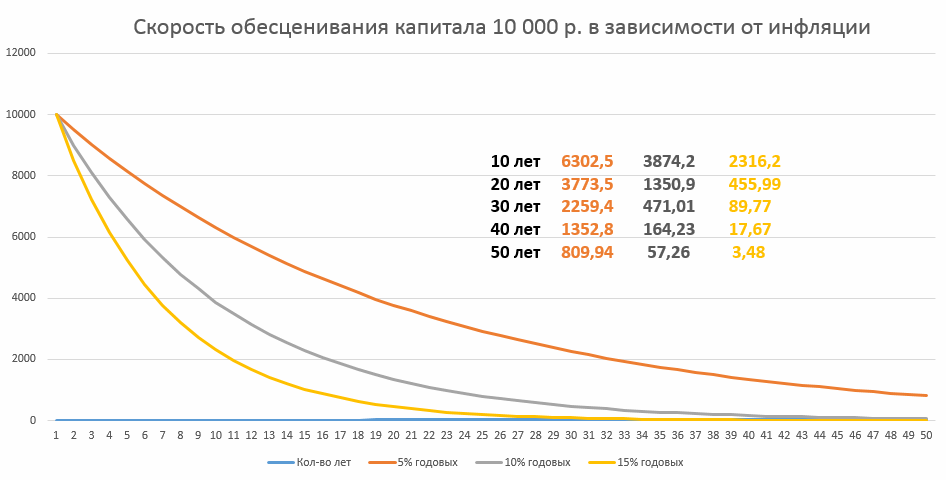

При этом понятно, что чем больше величина инфляции, тем быстрее обесцениваются деньги. Посмотрим на такую картинку:

Итого, даже при относительно небольшой инфляции 5% в год (примерно сколько была в США за последние полвека) через 10 лет «съедается» почти 40% капитала, а через 50 лет от него остается менее 10% стоимости. Начиная с середины 1930-х к 2014 году от доллара осталось лишь чуть более 5% прежней покупательной способности:

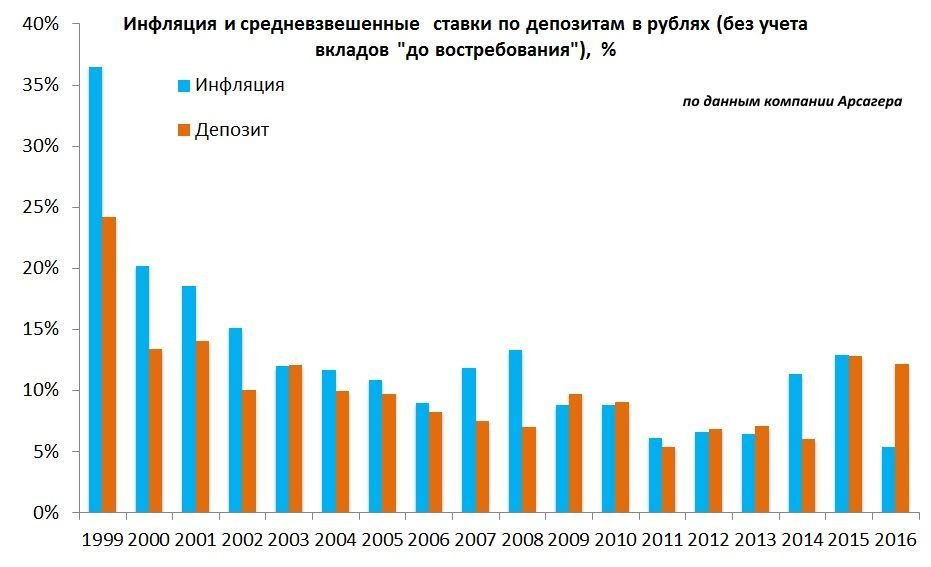

В то же время при высокой инфляции на уровне 15% в год всего через 5 лет от денег остается лишь половина их изначальной стоимости. Ставки по банковским депозитам примерно равны инфляции и в отдельные годы могут даже ее обгонять, однако на длинных дистанциях последней удается «отъесть» и от депозитов некоторую часть капитала.

Виды и типы инфляции

Самая распространенная квалификация – различать виды инфляции по темпам роста:

- умеренная, или ползучая – ниже 10% в год;

- галопирующая – от 10 до 50 процентов;

- гиперинфляция – более 50% в год, может достигать тысяч либо даже десятков тысяч процентов

Также различают следующие типы инфляции:

инфляция сбалансированная, когда товары дорожают пропорционально друг к другу, и несбалансированная, при которой они растут в цене в различных соотношениях;

инфляция спроса и издержек (предложения)

Инфляция спроса возникает при сокращении производства, вследствие чего образуется нехватка товара, ведущая к повышению цен. Была характерна для экономики СССР, когда сдерживание цен административными методами вело к пресловутому дефициту товаров народного потребления. «Лишние» деньги изымались у граждан в основном через добровольно-принудительную продажу облигаций госзайма.

В нынешние времена наблюдается в основном инфляция издержек, когда увеличение затрат на выпуск продукции отражается на ее себестоимости, а затем и конечной стоимости.

Причины инфляции

Экономисты называют следующие основные причины инфляции:

- уменьшение ВВП при прежнем объеме денег в обращении;

- увеличение объемов кредитования физических лиц и компаний;

- денежная эмиссия в качестве средства покрытия государственных расходов;

- чрезмерная монополизация экономики, позволяющая корпорациям-гигантам перекладывать на потребителя непомерные издержки

- для сырьевых экономик — изменение мировых цен на сырье

Для правительства умеренная прогнозируемая инфляция – способ стимулировать спрос, тем самым положительно влияя на финансовое положение субъектов бизнеса и налоговые поступления в бюджет.

Эффективный способ сдерживания инфляции – ключевая ставка, по которой Центробанк РФ и центральные банки других стран кредитуют банковские организации. Понижение ставки увеличивает кредитование и экономическую активность, но в то же время усиливает инфляцию, повышение – наоборот.

Инфляция — хорошо или плохо?

Самые простые и очевидные последствия инфляции, которые любой гражданин чувствует собственным карманом – уменьшение покупательной способности и, соответственно, ухудшение благосостояния (если рост доходов сильно отстает от повышения цен).

Особенно больно рост цен бьет по студентам, бюджетникам и пенсионерам – эта категория покупает в основном продукты питания, медикаменты и оплачивает коммунальные услуги заметной частью своих доходов. А ведь именно продукты, коммунальные услуги и медикаменты обычно дорожают на более высокий процент, чем официальная цифра инфляции.

Отсюда распространенное убеждение (частично справедливое), будто власти занижают этот показатель, а инфляция – зло.

На самом деле уровень инфляции складывается из динамики цен на все товары. А ведь в то время, как продукты, лекарства, бензин и пр. дорожают, другие товары (например, телевизоры, компьютеры и прочая современная техника) дешевеют.

Поэтому однозначного ответа, плоха ли инфляция, нет – все познается в сравнении. О различных факторах, которые влияют на уровень жизни населения, я также писал здесь и их стоит учитывать при рассмотрении общей картины. Жизнь показывает, что дефляция – снижение цен – гораздо хуже ползучей инфляции, поскольку:

- ведет к росту безработицы;

- влечет за собой снижение зарплат;

- это лишает многих заемщиков возможности платить по кредитам;

- снижается спрос на товары, что усугубляет тяжелое положение производителей;

- снижаются объемы инвестиций

Так что если коротко формулировать ответ на вопрос в заголовке, то можно сказать:

слишком высокая – плохо, поскольку лишь усугубляет кризис, снижая доходы бюджета и инвестиционную привлекательность национальной экономики

умеренная – хорошо, особенно по сравнению с дефляцией

Сдерживание роста цен «декретами» правительства в условиях рыночной экономики ведет к спаду производства, а также к ухудшению качества товаров.

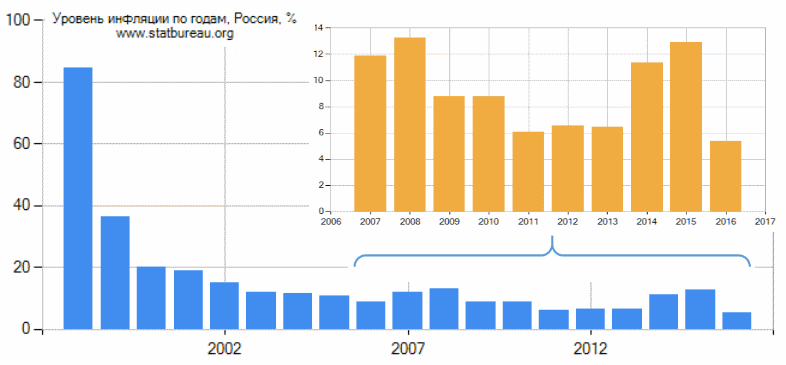

Инфляция в России

Про инфляцию в СССР несколько слов было сказано выше. Самая грандиозная инфляция в России была зафиксирована почти сразу после распада СССР – в 1992 году, составив 2508,8%. 1 января 1998 года последовала деноминация рубля, когда были введены в обращение новые купюры — рассмотрим инфляцию в России с этого момента.

Как известно, в августе 1998 года произошел дефолт, в результате чего годовая инфляция составила 84.4% против относительно умеренных 11% в 1997 году. Но с начала 2000-х годов начинается рост нефтяных цен, что очень способствует укреплению экономики России, снижению инфляции и мощному подъему российского фондового рынка (как в рублях, так и в долларах, причем курс USD/RUB много лет остается стабильным).

Кроме того, появляется такой несомненно полезный инструмент, как страхование банковских вкладов — в условиях растущих доходов населения банки становятся относительно устойчивыми, что позволило фонду АСВ несколько лет непрерывно увеличивать свой капитал. Несмотря на это, можно привести такой пример инфляции из жизни:

средняя инфляция в России с 2000 по конец 2016 года (за 17 лет) составила 11.1% в год, т.е. по приведенной выше классификации перешла границы «ползучей» области. За это время рубль подешевел в 5.95 раза и потерял 83.2% стоимости — т.е. практически столько же, сколько доллар за 50 лет!

Распространено заблуждение, что перекрыть инфляцию можно, переводя сбережения в твердую валюту — доллары или евро. Поскольку на дистанции рубль к ним слабеет, идея на первый взгляд выглядит логично. Однако история показывает, что девальвация рубля рост цен не перекрывает: так, купленные в начале 2000-ого г. доллары в переводе на рубли в конце 2016 года дали бы доход лишь около 4.9% годовых, евро — 5.1%.

А это значит, что относительно инфляции такие сбережения за 17 лет потеряли бы в стоимости 54.6% и 50.8% соответственно. Это, конечно, меньше, чем 83.2% у рубля, но тоже очень существенно. Даже если считать с 1998 г. (с лета 1998 по конец 1999 произошла обвальная девальвация рубля на 300%), то доходность купленных в то время долларов на сегодняшние рубли была бы около 13% в год, тогда как инфляция составила 15.3%. Актуальное состояние инфляции в России и полные исторические данные см. здесь .

Инфляция в мире: примеры стран

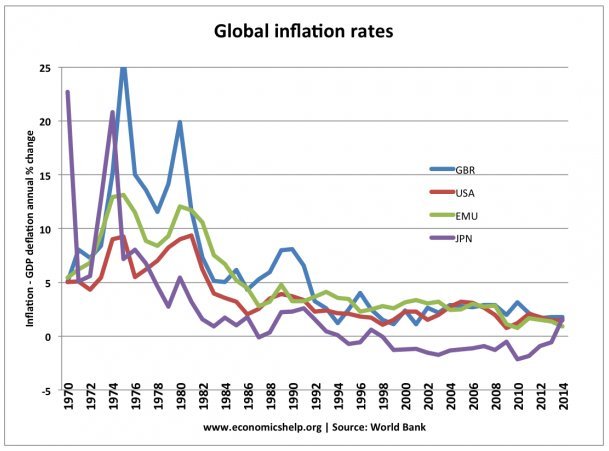

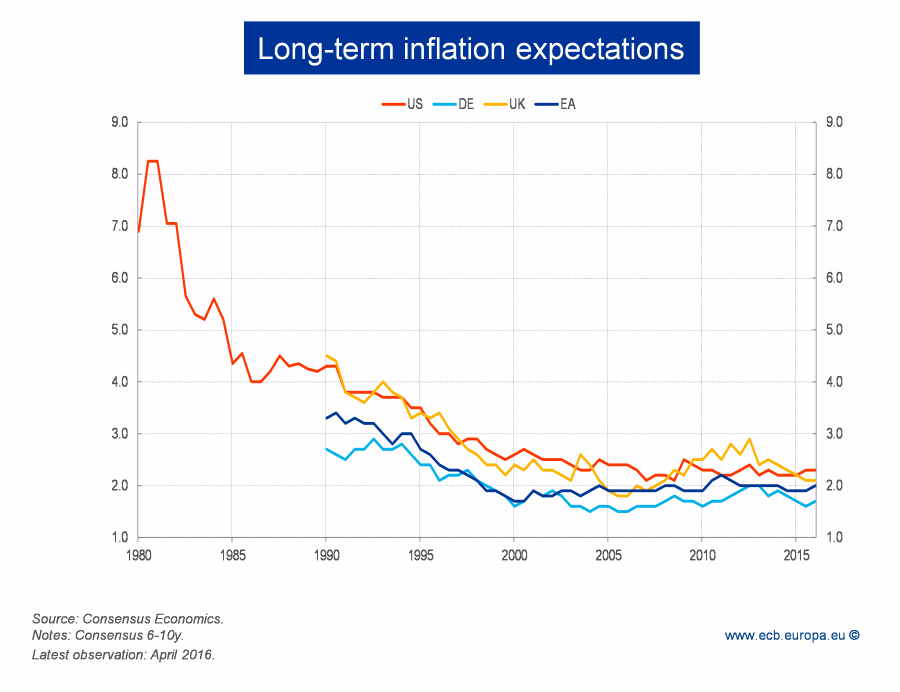

Начиная с 1980-х годов в крупнейших экономиках мира наблюдается заметное снижение инфляции, в результате чего последняя вместе с ключевыми ставками снизилась почти до нуля:

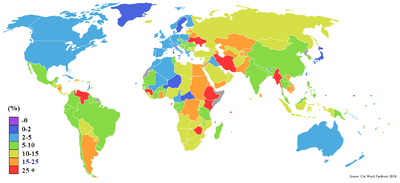

Япония, претерпев коллапс на фондовом рынке в 1990 году, в середине 90-х ушла в область дефляции, из которого сумела выбраться только в последнее время. В последние годы наблюдается близкая к дефляции ситуация и в Европе. Как писалось выше, для экономики небольшая инфляция является необходимым стимулирующим фактором — вследствие этого США пытаются сохранить ее в положительной зоне. Очень похожую картинку по инфляции можно найти и в другом источнике:

Здесь не показана Япония, зато присутствует Германия, также попадая в общий тренд. Глобальный срез стран показывает, что нет серьезных причин говорить о наступлении эпохи дефляции — подавляющее большинство стран по-прежнему лежит в инфляционной зоне. Актуальную инфляцию для всех стран мира можно также увидеть по ссылке https://ru.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate .

Однако снижение инфляции последних десятилетий не должно вводить в заблуждение, если мы берем длинный отрезок. Так, с 1962 по 2017 год потребительский индекс в США вырос на 730%, что соответствует лишь 3.9% средней инфляции в год. Причем отдельные, в первую очередь дешевые повседневные товары, выросли в цене еще сильнее. Показателен пример инфляции по стоимости газеты New York Times: за указанный период она поднялась с 5 центов до 3 долларов, или на 5 900% (около 7.6% в год). Чтобы сохранить покупательную способность денег, рассчитанную по этой газете, понадобилась бы практически вся мощь американского рынка акций.

Примеры инфляции в мировой истории

Примеры гиперинфляции в 20-21 вв.:

в Венгрии в 1945-46 гг., после Второй мировой войны инфляция достигла 4,19×1016 % в июле 1946 (каждые 15 часов цены росли вдвое!), что привело к выпуску в обращение банкноты номиналом 1021 пенгё (самый большой номинал в истории денег);

в Югославии в 1991-94 гг. из-за распада страны и гражданских войн инфляция достигла 100 000%, а номинал самой крупной банкноты составил 500 млрд. динаров.

Источник